膝内翻与膝外翻

- 格式:ppt

- 大小:576.50 KB

- 文档页数:23

膝内翻畸形中医症型

膝内翻畸形是膝关节的一种常见畸形,表现为膝关节内侧的凸出和膝外翻。

中医认为,膝内翻畸形的症型可以分为以下几种:

肝肾亏虚型:这种症型的患者通常会表现出膝关节内侧疼痛、腰膝酸软、头晕耳鸣等症状。

中医认为,肝主筋,肾主骨,肝肾亏虚会导致筋骨失养,关节屈伸不利。

治疗上应以补益肝肾、强筋壮骨为原则,采用中药调理和饮食调养的方法进行治疗。

寒湿痹阻型:这种症型的患者通常会表现出膝关节肿胀、疼痛、沉重等症状。

中医认为,寒湿之邪侵袭人体,会导致气血不畅、经脉痹阻,引起关节疼痛和畸形。

治疗上应以散寒除湿、温经通络为原则,采用中药煎汤内服和外敷的方法进行治疗。

痰瘀互结型:这种症型的患者通常会表现出膝关节周围软组织的肿胀、疼痛、质地较硬等症状。

中医认为,痰瘀互结会导致气血运行不畅,引起关节疼痛和畸形。

治疗上应以活血化瘀、化痰散结为原则,采用中药煎汤内服和外敷的方法进行治疗。

在治疗膝内翻畸形的过程中,中医认为患者需要配合合理的饮食和生活习惯,如避免过度劳累、注意保暖、保持心情愉悦等。

同时,患者还应积极配合医生的治疗方案,按时服药、定期回诊复查,以便及时调整治疗方案。

综上所述,中医认为膝内翻畸形可以分为肝肾亏虚型、寒湿痹阻型和痰瘀互结型三种症型。

在治疗上,应以补益肝肾、强筋壮骨、散寒除湿、温经通络、活血化瘀、化痰散结为原则,采用中药调理和饮食调养的方法进行治疗。

同时,患者还应保持合理的生活习惯和饮食。

膝外翻角名词解释1. 膝外翻角是人体解剖学中的一个术语,它指的是膝关节中两个轴线的交叉点。

其中,一个轴线是自膝盖在膝盖骨上转动时所形成的轴线,另一个轴线则是自胫骨头中心到膝中心再到大腿下端时所形成的轴线。

当这两条轴线相交时,它们所形成的角度即为膝外翻角。

2. 膝外翻角是衡量人体膝关节生理功能和病理学变化的关键指标之一。

正常情况下,人体膝关节的外翻角范围为5°至10°,这个角度能够保证膝关节的稳定性和灵活性。

但是,当膝外翻角超出正常范围时,就可能出现各种膝关节疾病和损伤。

3. 膝外翻角变化通常与以下因素有关:年龄、性别、体形、生活习惯、遗传等。

比如,膝外翻角在女性中普遍比男性小,这是因为女性髋骨的宽度比男性大、骨盆的锥形度更为明显,这些因素都会影响到膝关节的生理结构和功能。

此外,膝外翻角还可以通过体育锻炼和专业训练的方式得到改变,特别是针对膝关节强化和稳定性的训练,能够有效地调整和改善膝外翻角。

4. 膝外翻角的变化与一些膝关节疾病和损伤密切相关。

比如,当膝外翻角过大或过小时,可能会导致膝关节过度或不足的运动幅度,出现膝关节疼痛、卡塞、骨质增生等情况。

此外,膝外翻角异常还与一些运动损伤如跟腱炎、半月板撕裂、交叉韧带损伤等紧密相关。

因此,正确认识和处理膝外翻角变化及其相关疾病和损伤,对于有效预防和治疗膝关节疾病和损伤至关重要。

5. 对于膝外翻角异常的治疗和调整,通常采用的是减轻关节负担、锻炼肌肉平衡、调整运动方式和姿势等综合疗法。

如饮食调节,降低身体负重,以减轻关节压力;针对性的康复治疗,可通过加强肌肉力量、改善运动范围、促进关节灵活性,达到缓解症状和恢复运动功能的目的。

此外,对于严重膝外翻角变化或与其他膝关节疾病相关的患者,还需考虑接受手术治疗。

通过手术手段对膝外翻角进行调整和改变,可有效地治疗膝关节疾病和损伤,恢复正常的生理功能和运动能力。

6. 膝外翻角作为人体生理功能和病理学变化的一种重要指标,其变化情况直接关系到人们的运动、生活质量和健康状况。

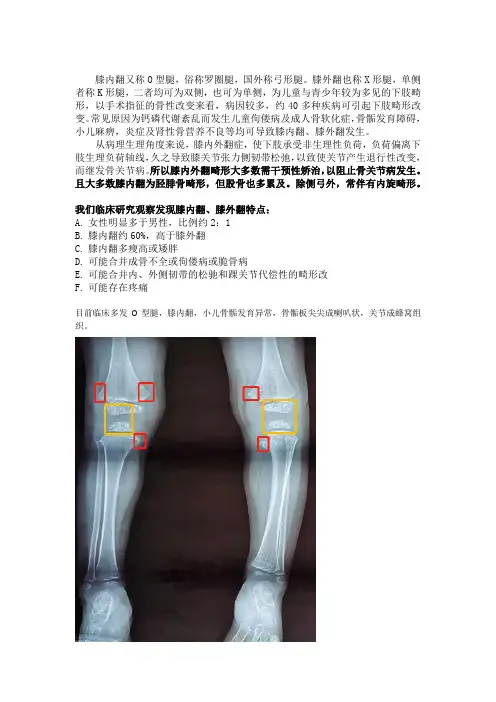

膝内翻又称O型腿,俗称罗圈腿,国外称弓形腿。

膝外翻也称X形腿,单侧者称K形腿,二者均可为双侧,也可为单侧,为儿童与青少年较为多见的下肢畸形,以手术指征的骨性改变来看,病因较多,约40多种疾病可引起下肢畸形改变。

常见原因为钙磷代谢紊乱而发生儿童佝偻病及成人骨软化症,骨骺发育障碍,小儿麻痹,炎症及肾性骨营养不良等均可导致膝内翻、膝外翻发生。

从病理生理角度来说,膝内外翻症,使下肢承受非生理性负荷,负荷偏离下肢生理负荷轴线,久之导致膝关节张力侧韧带松弛,以致使关节产生退行性改变,而继发骨关节病。

所以膝内外翻畸形大多数需干预性矫治,以阻止骨关节病发生。

且大多数膝内翻为胫腓骨畸形,但股骨也多累及。

除侧弓外,常伴有内旋畸形。

我们临床研究观察发现膝内翻、膝外翻特点:A.女性明显多于男性,比例约2:1B.膝内翻约60%,高于膝外翻C.膝内翻多瘦高或矮胖D.可能合并成骨不全或佝偻病或脆骨病E.可能合并内、外侧韧带的松驰和踝关节代偿性的畸形改F.可能存在疼痛目前临床多发O型腿,膝内翻,小儿骨骺发育异常,骨骺板尖尖成喇叭状,关节成蜂窝组织。

下肢力线异常,膝关节内外侧间隙不等宽,股骨,胫骨,腓骨无骨性弯曲,关节不在正常角度的O型腿,膝内翻。

骨性改变的O型腿,膝内翻。

小儿早期重视干预在于减少骨骼生长发育障碍,越早治疗,恢复指标越高。

青少年-中壮年重视干预以美为主,求职,仕途,婚嫁收益,预防并发症。

中老年重视干预在于同期治疗疼痛,肢凉及行动障碍,避免关节置换。

干预方案:1:中医药、辅具、手法、步态训练(轻度内八、外八)2:骨骺刺激术(中度骨骺异常)3:截骨刺激术(重度骨骺发育异常)4:微创,手法(软组织失衡导致的O型腿、X型腿)5:优化组合矫形(骨头弯曲)分型:根据膝内、外翻畸形的程度,分轻度(畸形在 20”以内),中度(畸形 20' ~ 40”),重度(畸形>40”)。

特别是成年人重度的膝内、外翻畸形多合并膝内、外侧韧带的松驰和踝关节代偿性的畸形改变。

膝内翻、外翻什么是膝内翻(O 型腿)?膝内翻是下肢常见的一种畸形,两脚并拢时,两个膝盖之间会有一个很大的空隙。

主要表现为膝关节向外侧凸出,而小腿则摆向内侧。

膝内翻一般是双侧对称出现,比较严重的话就会表现为 O 型腿。

所以,只有严重的膝内翻才叫做 O 型腿。

什么是生理性的膝关节内外翻(O 型腿、X 型腿)?婴儿出生后常有「O 型腿」的表现,到1 岁半左右腿才会逐渐变直,到 3~4 岁的时候又会表现为「X 型腿」,在 6~7 岁左右接近于成年人。

如果小孩子没有患佝偻病、脊髓灰质炎(小儿麻痹症)、骨骺(较长的骨头的两端)损伤等疾病的话,此年龄段绝大多数的O 型腿、X 型腿是不用太担心的,会随着年龄增长而变直。

为什么小孩子会发生膝内翻(O 型腿)?小孩子膝内翻(O 型腿)的原因很多,但主要是佝偻病、脊髓灰质炎(小儿麻痹症)、骨骺(较长的骨头的两端)损伤等疾病发生后出现的。

其中,最常见的还是佝偻病,因为小时候维生素D 缺乏导致钙缺乏(钙的吸收需要维生素D 的辅助),骨头变软,容易变形、形成膝内翻。

此外,如果胫骨(小腿骨)或股骨(大腿骨)的骨折、骨髓炎,损伤了骨骺内侧,使得骨头生长内外侧不平衡,内侧慢外侧快,这时也会形成膝关节内翻(O 型腿)。

什么是骨骺?骨骺(hóu)是长骨两端的特殊生理结构,长骨的生长变长都取决于骨骺。

骨骺由大量生长细胞组成,这些细胞不断生长变成骨细胞,于是骨头不断变长。

如果骨骺损伤了,生长就会受到限制。

什么是佝偻病?佝偻病是因为维生素 D 缺乏、钙吸收障碍导致的一种疾病状态。

钙的不足会导致骨头的钙化不够,全身的骨头变软,从而出现驼背、鸡胸、膝关节内翻等畸形。

为什么会发生佝偻病?佝偻病发生的原因有三种:(1)90% 以上是营养性维生素D 缺乏,即从食物中摄入的维生素 D 不足导致钙吸收不足、缺钙;(2)较少见的是肾脏疾病导致的钙、磷吸收障碍;(3)最少见的是抗维生素D 性佝偻病,这是一种先天性的遗传疾病。

膝内、外翻(即O型腿、X型腿)膝内翻、膝外翻系膝部向外、内的成角畸形。

在儿童下肢畸形中比较多见。

膝内翻、膝外翻的成因有生理性和病理性两类。

例如:佝偻病、外伤、炎症、先天性骨骼生长障碍性疾病(Blount病)、肿瘤、脊髓灰质炎及脑瘫等,均可引起下肢力线性排列的紊乱,造成膝内翻、膝外翻畸形。

有双侧膝内翻,约占l/4,双侧膝外翻约占60%以上。

其他为不对称性的单侧膝内翻或膝外翻。

这种畸形,常为一些疾病的后遗症,因此可能同时伴有骨路的扭转、神经和肌肉软组织病变,病情复杂。

膝内翻的病变多表现在胫骨上端,而膝外翻病变多在股骨下端。

在新生儿及婴儿的下肢,包括胫骨和股骨,轻度或中度的向内弯曲是正常的。

这可能是下肢在宫腔内体位的延续现象。

下肢弯曲常伴有不同程度的胫骨扭转。

儿童正常发育生长过程,如果不出现任何的干扰因素,随站立和运动的发育,下肢向内弯曲能够自动地获得矫正。

2~3岁间,下肢出现膝外翻,最终在4~10岁期间,此种碰膝现象也会自动矫正。

儿童和儿童,不同时期的下肢力线性排列的生理演化有一定过程。

也有人对正常儿童进行临床及x线摄片检查,研究胫骨股骨夹角的发育,确定了下肢力线性排列的自然变化过程。

男孩和女孩的变化相同。

新生儿及1岁以内婴儿,存在明显膝内翻,胫骨股骨向内成角15度;1~2岁,下肢变直,胫骨股骨角为0度;2~3岁胫骨股骨向外成角(12度),明显外翻,然后外翻逐渐变直;至7岁时接近成年入水平(男性膝外翻7度,女性8度);7岁或7岁以上儿童,仍有2%存在相当程度的膝外翻。

5岁前膝外翻的发生率没有性别差异。

膝外翻儿童的平均体重比无膝外翻者大。

有人认为7岁前儿童的膝外翻可不做处理,除非其外翻程度非常严重或发现有原因时,如肾性佝偻病、骨折等造成不对称性骨骺损伤时,方可考虑治疗。

正常人,在下肢伸直位,髌骨向前,两膝、两踝应互相靠拢接触,两足向前有30度开角,即一侧小腿外旋15度。

x线片,股骨内外髁关节面的连线称膝基线,可代表膝关节平面。

膝外翻、膝内翻、膝反屈都该如何诊断治疗?膝外翻膝外翻指膝关节向外翻转、股骨关节面向外倾斜,站立式双踝关节不能并拢。

双侧发病者称为X形腿,单侧发病者称为K形腿。

畸形以股骨侧多见。

01病因主要病因包括:骨代谢和各种内分泌异常,如各种佝偻病、骨质软化病、原发性甲状旁腺功能亢进症。

骨发育紊乱引起的软骨发育不全、干骺端软骨发育不良、软骨与纤维组织的发育紊乱。

非化脓性关节炎、创伤、脑性瘫痪、小儿麻痹症等也可引起膝外翻。

02病理生理机制当膝关节发生内、外翻畸形后,正常的内外侧膝关节的应力分布遭到破坏,表现在某侧关节面上承受的压力显著增加,而对侧关节面上的压力则显著减少。

其次,出现压力减少侧的韧带张力骤增,进而发展为关节松弛和稳定性下降,反之,膝关节韧带松弛又可加重畸形的发展。

膝关节软骨在应力集中侧逐渐软化,丧失弹性,不能承受所受的压力,易发生磨损、裂缝。

随着病损加重,逐渐出现骨关节炎表现。

03临床表现站立和行走时,双踝关节不能并拢,双膝外翻者可表现步态蹒跚,单侧者则表现跛行。

常合并其他畸形,如扁平足,胫骨外旋,髌骨脱位等。

畸形严重者可继发内翻足及前足内收畸形。

内侧韧带与前交叉韧带可被拉长而松弛,造成膝关节不稳、易疲劳易受伤,膝关节内侧或大腿内侧肌群疼痛等。

有时整条腿痛会腰痛。

患者站立时,双膝相碰,常使一侧稍屈而处于另一膝的前方;另一膝则过伸而处于后方。

此种姿势也容易引起疲劳。

在快步行走或奔跑时,双膝易碰撞而摔倒。

查体时,患者平卧位,伸直下肢,双膝并拢,正常时双踝可并拢,如不能并拢,测量两内踝间的距离,即为膝外翻的大概程度。

一般认为,间距在3cm以内为轻度,3~10cm为中度,10cm以上者为重度。

此外还以股骨轴线为基准,用量角器测量小腿外翻的度数,或用量角器测量正常下肢力线与小腿轴线的夹角,作为外翻度数。

此夹角越大,表明外翻越严重。

04相关检查X线表现:正常情况下,股骨外角为80°,胫骨外角为93°,两者之和为股胫角,正常171°~175°(平均173°)。

膝内翻x线诊断标准膝内翻是指膝关节内侧的髌骨向内翻,这种异常姿势可能导致关节活动不稳定,进而增加膝关节的受伤风险。

通过X线检查可以评估膝内翻的程度和确定相关的诊断标准。

膝内翻的X线诊断标准主要包括以下几个方面:1. 直立X线片:膝关节的直立X线片是最基础的检查方法,可以评估关节的对齐以及髌骨的位置。

在直立X线片上,正常情况下,髌骨应该位于股骨远侧外髁上方。

如果髌骨在股骨远侧外髁内或内侧,可以考虑为膝内翻。

2. 膝关节弯曲角度:通过测量膝关节的内外侧缘形成的角度,可以评估膝内翻的程度。

正常情况下,内侧缘与外侧缘之间的角度应在2°到5°之间。

如果角度超过5°,则可以考虑为膝内翻。

3. 髌韧带的位置:髌韧带是连接髌骨和胫骨的重要组织,其位置与膝内翻密切相关。

通过X线影像可以评估髌韧带的位置是否正常。

正常情况下,髌韧带应该与胫骨前缘平行。

如果髌韧带呈现明显的内侧方向偏移,则可以考虑为膝内翻。

4. 髌韧带的张力:通过进行特殊的X线测试,可以评估髌韧带的张力情况。

常用的测试方法包括髌骨牵引试验和髌骨压缩试验。

这些测试可以显示出髌骨移位的情况,从而评估膝内翻的程度。

5. 髌骨旋转角度:膝内翻还会引起髌骨的旋转,通过测量髌骨的旋转角度可以评估膝内翻的程度。

正常情况下,髌骨的旋转角度应该在10°到15°之间。

如果旋转角度超过15°,则可以考虑为膝内翻。

综上所述,通过X线检查可以评估膝内翻的程度和确定相关的诊断标准。

直立X线片、膝关节弯曲角度、髌韧带的位置和张力,以及髌骨的旋转角度都可以作为诊断膝内翻的参考指标。

在临床实践中,医生可以结合这些指标进行综合评估和诊断,从而制定适当的治疗方案。

膝内翻和膝外翻的诊断标准

一、膝内翻和膝外翻的定义:

1、膝内翻:又称为O形腿,直立时,双下肢向外侧呈弧形凸出畸形,两足内踝部靠拢,两膝部之间不能并拢,有较大间距,类似O 形的现象,下肢力线内移;

2、膝外翻:又称为X形腿,直立时,双下肢向内侧呈弧形凹进畸形,两膝部之间能并拢,两足内踝部不能靠拢,有较大间距,类似X形的现象,下肢力线外移。

二、膝内翻和膝外翻诊断标准:

1、膝内翻:常见于6个月至3岁,在两下肢自然伸直或站立时,两足内踝能相碰而两膝不能靠拢,可明确诊断为膝内翻,下肢全长Х线片显示胫骨向外侧凸伴前凸与内旋,其内侧骨皮质增厚、硬化,可确定畸形的角度;

2、膝外翻:常见于2岁以上,两膝伸直靠拢时,两内踝显著分开,行走、跑步笨拙,容易摔跤,部分患者主诉膝部、小腿、足部有疼痛感,可能会合并足外翻,膝关节正位片可显示股骨远端骨骺外侧发育不良,且胫骨近端骨骺外侧发育较差。

膝内翻和膝外翻

膝内翻(俗称O形腿)和膝外翻(俗称X腿)是较常见的下肢畸形。

除最常见的发育性因素外,其它致病原因有佝偻病、小儿麻癖、骨骺损伤、骨髓炎等。

可累及一侧或两侧下肢。

膝外翻是指在双膝关节并拢并伸直的情况下,两侧内踝不能靠拢。

两侧内踝间的距离反映膝外翻的严重程度。

膝内翻是指在双踝关节并拢并伸直膝关节的情况下,两侧膝关节不能靠拢。

两膝内侧之间的距离反映膝内翻的严重程度。

儿童期更多见的是发育性异常。

在三岁以下婴幼儿中,膝内翻相当常见。

在三、四岁的儿童中,20%有轻度膝外翻。

到七岁时,这一比例下降到2%以下。

绝大多数已经自行矫正。

一般不需要特殊治疗。

体重大的孩子应该严格控制体重的发展,避免畸形进一步加重。

重度畸形需要行截骨矫形术。

否则,由于畸形改变了下肢负重力线的位置,膝关节内外侧承担的重力不一致。

时间长了会引起关节磨损,关节侧方韧带松弛,容易疲劳,出现疼痛不适。

膝内翻的诊断标准

膝内翻的判断标准是在两足跟、足掌并拢,放松双腿直立,两膝之间是否存在距离,若存在,则说明有膝内翻。

1. 根据两膝之间是否存在距离来判断膝内翻。

具体的操作方法是:双脚并拢,放松双腿直立,观察两膝之间是否有间隔。

如果存在间隔,则说明患者可能患有膝内翻。

2. 膝内翻畸形可以分为小腿内翻(上段、中段、下段)、大腿内翻或大腿与小腿皆内翻等不同类型。

根据畸形程度可以分为轻度(畸形在20°以内)、中度(畸形20°~40°)和重度(畸形大于40°)。

成人重度膝内翻畸形多数合并膝外侧韧带的松弛和踝关节代偿性的畸形改变。

3. 儿童生长发育期间可能出现生理性膝外翻,这是正常的生理现象,通常可以在生长发育过程中自动纠正,不需要处理。

对于较重的或体弱多病的生理性膝内翻患者,建议采用支具进行矫正,严重者可能需要手术治疗。

4. 如果患者怀疑自己患有膝内翻,应尽快前往专科医院进行诊断和治疗,以免耽误病情。

在明确诊断后,医生会根据患者的具体情况制定个性化的治疗方案。

膝内翻外翻如何区分【导读】膝内翻外翻可发生在幼儿时期,幼儿时期的膝内翻外翻,多数是属于生理性的,外翻3到4岁一般可自然恢复,内翻可能要持续到11岁左右。

后天的不良习惯也可导致膝内翻外翻。

一般来说,幼儿时期的机内翻外翻不必作特殊处理,只有极个别的孩子需要手术矫正。

很多人分不清膝内翻外翻,那么膝翻外翻如何区分呢?膝内翻外翻如何区分对于大多数儿童来说,膝内翻外翻是一种正常的发育历程。

有很多家长看到自己孩子腿不直,都为此而感到担忧,其实正常情况下,孩子在两岁之前多数是o型腿,也就是膝外翻,两岁之后又会从o型腿变成x型腿,成为了膝翻。

这些情况在孩子发育到一定年龄后都会逐渐恢复。

那么犀膝内翻外翻如何区分呢?膝外翻是医学上的一个称呼,我们普通人习惯称这种现象为x型腿。

所指的是一个人在站立时如果令双腿夹紧,膝关节可相互触碰靠在一起,但足内踝却无法靠近。

医学上所称的膝内翻就被我们称为o型腿,当一个人保持站姿时,和膝外翻的情况截然相反,两足内踝可以触碰在一起但两膝却无法靠拢。

除了幼儿时期的生理性膝内翻外翻之外,出现这两种情况就是一种畸形疾病。

所以其实心里翻外翻,并不是特别难区分,站直了两腿组合的形象像字母“x”那就是膝外翻,反之像字母“o”那就是膝内翻。

膝内翻外翻会后天形成吗胎儿在子宫发育时,整个身体都蜷缩在一起,双腿双脚呈环形,这时候看起来就像字母“O”,在出生之后,仍然会保持这种糊涂一段时间。

随着宝宝的发育,站、蹲、走这些动作的逐渐成熟,下肢已经开始承受重量,宝宝为了适应这种变化,生理上会做出自我调整,从前面的o型腿变为后面的x型腿。

除了以上我们所说的生理原因之外,引起x型腿和o型腿还包括以下因素:一、x型腿(膝外翻)。

佝偻病,遗传因素,软骨发育障碍,外伤,骨折,这些因素都可能会造成x型腿。

这种畸形的腿部形状非常影响美观,同时也会影响关节的活动,引起骨膝关节炎等等。

二、o型腿(膝内翻)。

除了生理原因,软骨营养障碍,因为缺乏维生素d而造成的佝偻病会引起孩子o型腿。