24 《河中石兽》同步练习

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:3

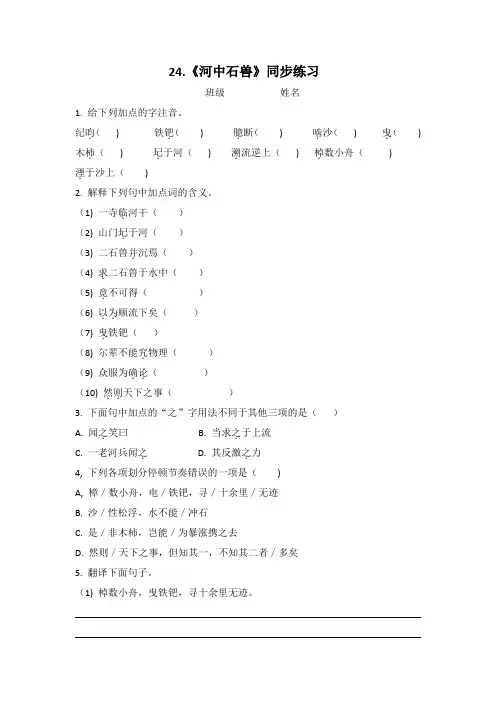

24.《河中石兽》同步练习班级姓名1. 给下列加点的字注音。

纪昀.() 铁钯.() 臆.断() 啮.沙() 曳.() 木柿.() 圮.于河() 溯.流逆上() 棹.数小舟() 湮.于沙上()2. 解释下列句中加点词的含义。

(1) 一寺临.河干()(2) 山门圮.于河()(3) 二石兽并.沉焉()(4) 求.二石兽于水中()(5) 竟.不可得()(6) 以为..顺流下矣()(7) 曳.铁钯()(8) 尔辈不能究.物理()(9) 众服为确论..()(10) 然则..天下之事()3. 下面句中加点的“之”字用法不同于其他三项的是()A. 闻之.笑曰B. 当求之.于上流C. 一老河兵闻之.D. 其反激之.力4, 下列各项划分停顿节奏错误的一项是()A, 樟/数小舟,电/铁钯,寻/十余里/无迹B. 沙/性松浮,水不能/冲石C. 是/非木柿,岂能/为暴涨携之去D. 然则/天下之事,但知其一,不知其二者/多矣5. 翻译下面句子。

(1) 棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

(2) 乃石性坚重,沙性松浮,酒于沙上,渐沉渐深耳。

(3) 如其言,果得于数里外。

拓展阅读【甲】沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧慕金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。

棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹,一研学家设帐寺中,闻之笑日,“尔辈不能究物。

是非木柿,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳沿河求之,不亦颠乎?众服为确论。

一老河兵闻之,又笑日:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴渐激渐深,至石之丰,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,逐反溯流逆上矣。

求之下流,固颠:求之地中,不更颠呼?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(纪昀《河中石兽》【乙]孔子东游,见两小儿辩斗。

问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也”一儿以日初出远,而日中时近也。

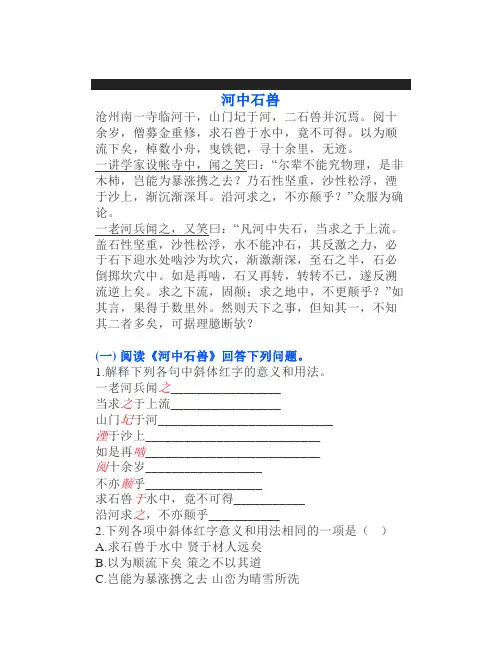

河中石兽沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转,转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(一) 阅读《河中石兽》回答下列问题。

1.解释下列各句中斜体红字的意义和用法。

一老河兵闻之_________________当求之于上流_________________山门圮于河___________________________湮于沙上___________________________如是再啮___________________________阅十余岁__________________不亦颠乎__________________求石兽于水中,竟不可得___________沿河求之,不亦颠乎___________2.下列各项中斜体红字意义和用法相同的一项是()A.求石兽于水中贤于材人远矣B.以为顺流下矣策之不以其道C.岂能为暴涨携之去山峦为晴雪所洗D.然则天下之事余则缊袍敝衣处其间3.下列各项中斜体红字意思相同的一项是()A.二石兽并沉焉而两狼之并驱如故B.寻十余里未果,寻病终C.是非木杮斯是陋室D.求之下流,固颠固国不以山溪之险4.用“/”给下列句子划分节奏。

(只画一处)众服为确论。

5.用现代汉语翻译下面的句子。

尔辈不能究物理,是非木柿,岂能为暴涨携之去。

如其言,果得于数里外。

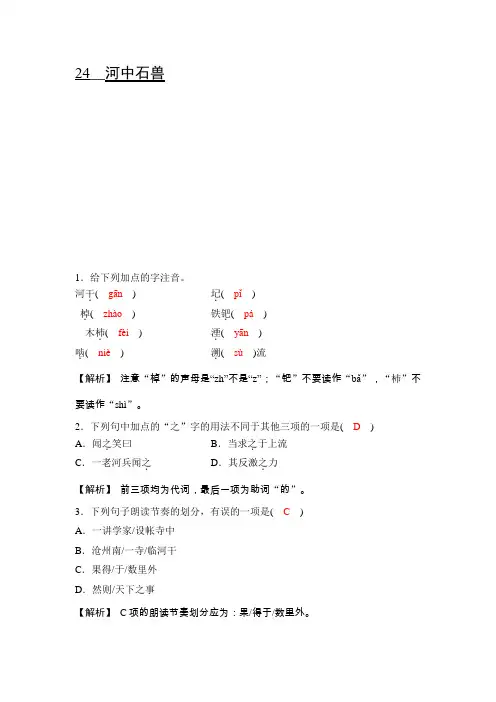

24__河中石兽1.给下列加点的字注音。

河干.(gān)圮.(pǐ)棹.(zhào) 铁钯.(pá)木杮.(fèi) 湮.(yān)啮.(niè) 溯.(sù)流【解析】注意“棹”的声母是“zh”不是“z”;“钯”不要读作“bǎ”,“杮”不要读作“shì”。

2.下列句中加点的“之”字的用法不同于其他三项的一项是(D)A.闻之.笑曰B.当求之.于上流C.一老河兵闻之.D.其反激之.力【解析】前三项均为代词,最后一项为助词“的”。

3.下列句子朗读节奏的划分,有误的一项是(C)A.一讲学家/设帐寺中B.沧州南/一寺/临河干C.果得/于/数里外D.然则/天下之事【解析】C项的朗读节奏划分应为:果/得于/数里外。

4.按要求填空。

(1)古人对数字的表达和现在有所不同,比如“二八年华”指女子十六岁。

“花甲重开,外加三七岁月;古稀双庆,内多一个春秋”,这副对联的上联是清朝乾隆皇帝出的,暗指一位老人的年龄。

当时名臣纪晓岚对了下联,联中也隐含这位老人的年龄。

根据文化常识和数学知识,这位老人的年龄应是__一百四十一__岁。

(2)“析字联”是指对联中采用拼拆汉字形体的技巧,或分或合而成的对联。

传说清代名士纪晓岚一次出游,见清泉汩汩,小溪潺潺,风景甚是怡人,便驻足欣赏。

又见一位老樵夫在溪边休息,恰逢其小女送饭而来。

如此情景令纪晓岚心头一动,随口吟出一联:“白水泉边女子好,少女最妙。

”没想到老樵夫听了也应声对出一联:“山石__岩__下古木__枯__,此木为__柴__。

”纪晓岚听罢,与老樵夫相视而乐。

请根据对联与汉字的知识,将老樵夫对出的一联补充完整。

【解析】(1)上联中两个甲子年是一百二十岁,再加上“三七岁月”即二十一岁,所以是一百四十一岁。

下联中“古稀双庆”即是两个七十岁,“一个春秋”即一岁,所以也是一百四十一岁。

(2)上联中采用了拼拆汉字形体的技巧,将“白水”组成“泉”字,将“女子”组成“好”字,将“少女”组成“妙”字。

![《河中石兽》同步习题[含答案解析]](https://uimg.taocdn.com/59701800915f804d2b16c1de.webp)

完美.格式.编辑《河中石兽》同步习题一、选择题(本大题共2小题,共4.0分)1.对下列句子翻译不当的一项是()A. 寻十余里,无迹.(寻找了十多里,也没有石兽的踪迹.)B. 众服为确论.(众人佩服他的话,认为是正确的判断.)C. 如其言,果得于数里外.(按照老水手的说法去找,果然找到石兽在几里外的上游.)D. 竟不可得.(居然没有找到.)2. 下列句中划线词语注音有误的一项是()A. 山门圮于河(pǐ)僧募金重修(mù)B. 一寺临河干(gān)棹数小舟(zhào)C. 是非木杮(fèi)湮于沙上(yān)D. 如是再啮(chǐ)遂反溯流逆上矣(sù)二、填空题(本大题共6小题,共24.0分)3. 解释下列句子中的词语:⑴阅十余岁,僧募金重修(阅:)⑵棹数小舟,曳铁钯(棹:曳:)⑶湮于沙上(湮:)⑷必于石下迎水处啮沙为坎穴(啮:)⑸然则天下之事,但知其一(但:)4.本文选自,作者是人。

5. 重点词语理解(1) 河干:______________________________________________________________(2) 圮:_______________________________________________________________(3) 设帐:______________________________________________________________(4) 尔辈:______________________________________________________________(5) 物理:______________________________________________________________(6) 木杮:______________________________________________________________(7) 湮:_______________________________________________________________(8) 失石:______________________________________________________________(9) 啮:_______________________________________________________________(10) 坎穴:_____________________________________________________________(11) 不已:_____________________________________________________________(12) 溯流:_____________________________________________________________(13) 据理臆断:__________________________________________________________ 6. 找出通假字不亦颠乎“____”通“____”,解释:____________。

24 《河中石兽》同步练习1第一局部:1、本文选自,作者是人。

2、给以下加点字注音:棹.小舟〔〕曳.铁钯〔〕湮.〔〕啮.〔〕溯.流〔〕臆.断〔〕3、阅读理解全文后填空。

对于河中石兽的位置,寺僧判断其在,依据是;讲学家判断其在,理由是;老水兵那么判断其在,是因为。

4、解释以下句子中的词语:⑴阅.十余岁,僧募金重修〔阅:〕⑵棹.数小舟,曳.铁钯〔棹:曳:〕⑶湮.于沙上〔湮:〕⑷必于石下迎水处啮.沙为坎穴〔啮:〕⑸然那么天下之事,但.知其一〔但:〕5、理解以下句子中“为〞的不同含义:⑴岂能为.暴涨携之去?〔〕⑵众服为.确论〔〕⑶必于石下迎水处啮沙为.坎穴〔〕6、对以下句子翻译不当的一项为哪一项〔〕A.寻十余里,无迹。

〔寻找了十多里,也没有石兽的踪迹。

〕B.众服为确论。

〔众人佩服他的话,认为是正确的判断。

〕C.如其言,果得于数里外。

〔按照老水手的说法去找,果然找到石兽在几里外的上游。

〕D.竟不可得。

〔居然没有找到。

〕7、翻译以下句子。

⑴尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?⑵必于石下迎水处啮沙为坎穴。

⑶然那么天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?第二局部:〔一〕沧州南,一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦傎乎?〞众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转,再转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固傎;求之地中,不更傎乎?〞如其言,果得于数里外。

然那么天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?8.用自己的话写出以下代词指代的内容⑴一老河兵闻之,又笑曰……“之〞指代⑵求之下流,固傎;求之地中,不更傎乎?“之〞指代9.讲学家和老河兵都说到了“石性坚重,沙性松浮〞,但他们对沉在河中的石兽作出的结论是完全不同的。

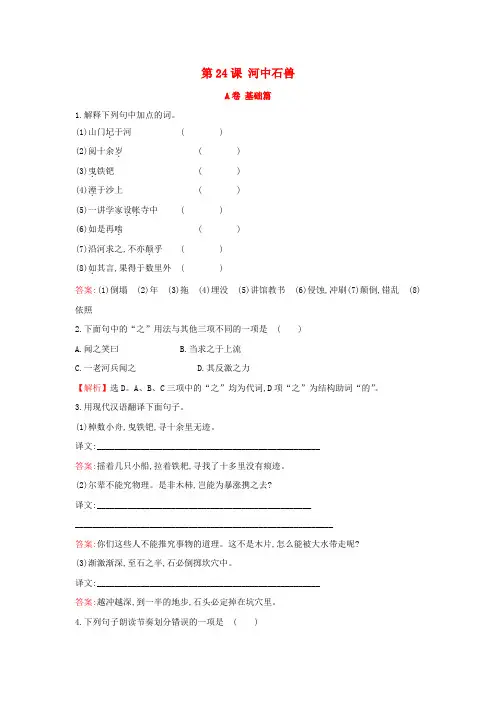

第24课河中石兽A卷基础篇1.解释下列句中加点的词。

(1)山门圮.于河( )(2)阅十余岁.( )(3)曳.铁钯( )(4)湮.于沙上( )(5)一讲学家设帐..寺中( )(6)如是再啮.( )(7)沿河求之,不亦颠.乎( )(8)如.其言,果得于数里外( )答案:(1)倒塌(2)年(3)拖(4)埋没(5)讲馆教书(6)侵蚀,冲刷(7)颠倒,错乱(8)依照2.下面句中的“之”用法与其他三项不同的一项是( )A.闻之笑曰B.当求之于上流C.一老河兵闻之D.其反激之力【解析】选D。

A、B、C三项中的“之”均为代词,D项“之”为结构助词“的”。

3.用现代汉语翻译下面句子。

(1)棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

译文:___________________________________________________答案:摇着几只小船,拉着铁耙,寻找了十多里没有痕迹。

(2)尔辈不能究物理。

是非木杮,岂能为暴涨携之去?译文:____________________________________________________________________________________________________________答案:你们这些人不能推究事物的道理。

这不是木片,怎么能被大水带走呢?(3)渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

译文:___________________________________________________答案:越冲越深,到一半的地步,石头必定掉在坑穴里。

4.下列句子朗读节奏划分错误的一项是( )A.一讲学家/设帐寺中B.沧州南/一寺/临河干C.果得/于/数里外D.然则/天下之事【解析】选C。

正确的朗读节奏划分应为:果/得于/数里外。

5.下列句中加点词不是古今异义词的一项是( )A.二石兽并.沉焉B.以为..顺流下矣C.阅.十余岁D.尔辈不能究物理..【解析】选B。

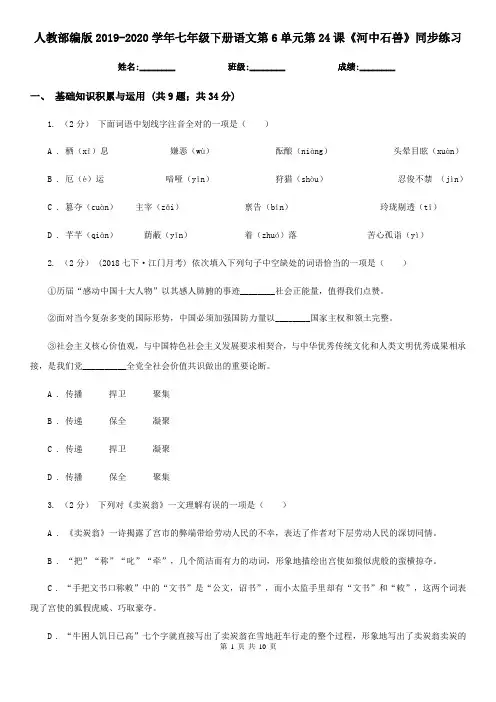

人教部编版2019-2020学年七年级下册语文第6单元第24课《河中石兽》同步练习姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、基础知识积累与运用 (共9题;共34分)1. (2分)下面词语中划线字注音全对的一项是()A . 栖(xī)息嫌恶(wù)酝酿(niàng)头晕目眩(xuàn)B . 厄(è)运喑哑(yīn)狩猎(shòu)忍俊不禁(jìn)C . 篡夺(cuàn)主宰(zǎi)禀告(bǐn)玲珑剔透(tī)D . 芊芊(qiān)荫蔽(yīn)着(zhuó)落苦心孤诣(yì)2. (2分) (2018七下·江门月考) 依次填入下列句子中空缺处的词语恰当的一项是()①历届“感动中国十大人物”以其感人肺腑的事迹________社会正能量,值得我们点赞。

②面对当今复杂多变的国际形势,中国必须加强国防力量以________国家主权和领土完整。

③社会主义核心价值观,与中国特色社会主义发展要求相契合,与中华优秀传统文化和人类文明优秀成果相承接,是我们党__________全党全社会价值共识做出的重要论断。

A . 传播捍卫聚集B . 传递保全凝聚C . 传递捍卫凝聚D . 传播保全聚集3. (2分)下列对《卖炭翁》一文理解有误的一项是()A . 《卖炭翁》一诗揭露了宫市的弊端带给劳动人民的不幸,表达了作者对下层劳动人民的深切同情。

B . “把”“称”“叱”“牵”,几个简洁而有力的动词,形象地描绘出宫使如狼似虎般的蛮横掠夺。

C . “手把文书口称敕”中的“文书”是“公文,诏书”,而小太监手里却有“文书”和“敕”,这两个词表现了宫使的狐假虎威、巧取豪夺。

D . “牛困人饥日已高”七个字就直接写出了卖炭翁在雪地赶车行走的整个过程,形象地写出了卖炭翁卖炭的艰难困苦:路远、车重、雪厚、人苦。

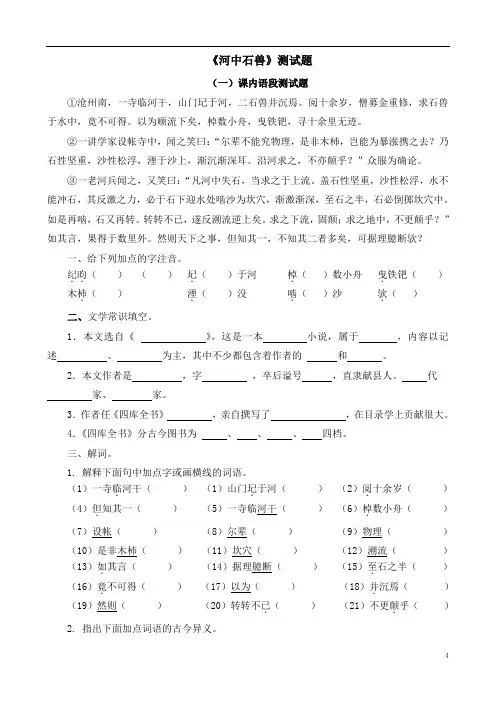

《河中石兽》测试题(一)课内语段测试题①沧州南,一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

②一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

③一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?一、给下列加点的字注音。

纪昀..()()圮.()于河棹.()数小舟曳.铁钯()木杮.()湮.()没啮.()沙欤.()二、文学常识填空。

1.本文选自《》,这是一本小说,属于,内容以记述、为主,其中不少都包含着作者的和。

2.本文作者是,字,卒后谥号,直隶献县人。

代家、家。

3.作者任《四库全书》,亲自撰写了,在目录学上贡献很大。

4.《四库全书》分古今图书为、、、四档。

三、解词。

1. 解释下面句中加点字或画横线的词语。

(1)一寺临.河干()(1)山门圮.于河()(2)阅.十余岁()(4)但.知其一()(5)一寺临河干()(6)棹.数小舟()(7)设帐()(8)尔辈()(9)物理()(10)是非木杮()(11)坎穴()(12)溯流()(13)如.其言()(14)据理臆断()(15)至.石之半()(16)竟.不可得()(17)以为()(18)并.沉焉()(19)然则()(20)转转不已.()(21)不更颠.乎()2. 指出下面加点词语的古今异义。

(1)如是.再啮 古义:( ) 今义:( ) (2)尔辈不能究物理..古义:( ) 今义:( ) (3)阅.十余岁 古义:( ) 今义:( ) (4)盖.石性坚重 古义:( ) 今义:( ) (5)但.知其一 古义:( ) 今义:( ) (6)渐沉渐深耳.古义:( ) 今义:( ) 3. 解释下面“一词多义”的词语。

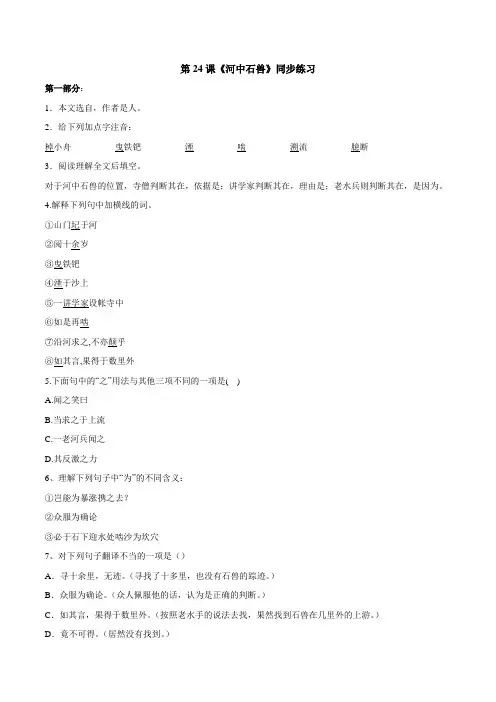

第24课《河中石兽》同步练习第一部分:1.本文选自,作者是人。

2.给下列加点字注音:棹小舟__________曳铁钯__________湮__________啮__________溯流__________臆断__________3.阅读理解全文后填空。

对于河中石兽的位置,寺僧判断其在,依据是;讲学家判断其在,理由是;老水兵则判断其在,是因为。

4.解释下列句中加横线的词。

①山门圮于河__________②阅十余岁__________③曳铁钯__________④湮于沙上__________⑤一讲学家设帐寺中__________⑥如是再啮__________⑦沿河求之,不亦颠乎__________⑧如其言,果得于数里外__________5.下面句中的“之”用法与其他三项不同的一项是( )A.闻之笑曰B.当求之于上流C.一老河兵闻之D.其反激之力6、理解下列句子中“为”的不同含义:①岂能为暴涨携之去?__________②众服为确论_____________③必于石下迎水处啮沙为坎穴______________7、对下列句子翻译不当的一项是()A.寻十余里,无迹。

(寻找了十多里,也没有石兽的踪迹。

)B.众服为确论。

(众人佩服他的话,认为是正确的判断。

)C.如其言,果得于数里外。

(按照老水手的说法去找,果然找到石兽在几里外的上游。

)D.竟不可得。

(居然没有找到。

)8.用现代汉语翻译下列句子。

①阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。

译文:②尔辈不能究物理。

译文:③必于石下迎水处啮沙为坎穴。

译文:④如其言,果得于数里外。

译文:9、翻译下列句子。

①尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?②必于石下迎水处啮沙为坎穴。

③然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?10.第二部分:(一)沧州南,一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

河中石兽1。

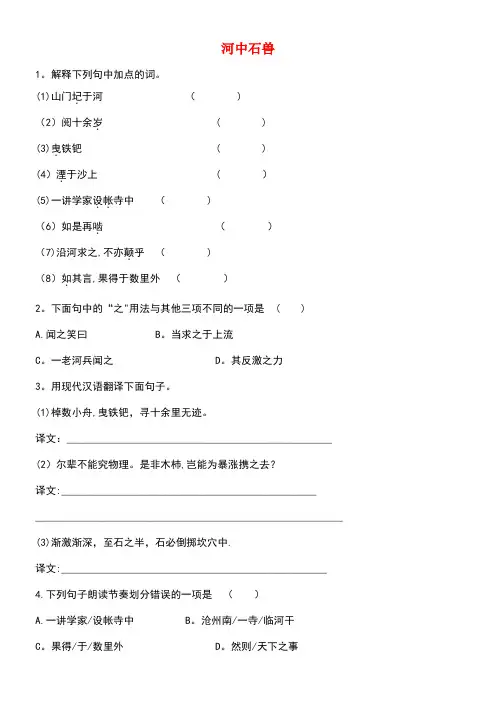

解释下列句中加点的词。

(1)山门圮.于河()(2)阅十余岁.( )(3)曳.铁钯( )(4)湮.于沙上( )(5)一讲学家设帐..寺中()(6)如是再啮.()(7)沿河求之,不亦颠.乎()(8)如.其言,果得于数里外()2。

下面句中的“之"用法与其他三项不同的一项是( )A.闻之笑曰 B。

当求之于上流C。

一老河兵闻之D。

其反激之力3。

用现代汉语翻译下面句子。

(1)棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

译文:___________________________________________________ (2)尔辈不能究物理。

是非木杮,岂能为暴涨携之去?译文:____________________________________________________________________________________________________________ (3)渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中.译文:___________________________________________________4.下列句子朗读节奏划分错误的一项是()A.一讲学家/设帐寺中B。

沧州南/一寺/临河干C。

果得/于/数里外D。

然则/天下之事5.下列句中加点词不是古今异义词的一项是( )A。

二石兽并.沉焉B。

以为..顺流下矣C。

阅.十余岁 D.尔辈不能究物理..6.下列叙述不符合原文意思的一项是( )A。

一种见解是从石性和沙性角度作分析,认为应在石兽落水处寻找石兽。

B.一种见解是从水暴涨冲击石兽而走作分析,认为应该到河的下游去寻找石兽.C。

一种见解是从石性、沙性和水冲击角度作综合分析,认为应到石兽落水的上游去寻找. D。

三种见解都是正确的,只不过实践更重要.7。

文学常识填空。

本文选自《__________》,它是一部记述__________、奇特见闻为主的以__________形式写成的__________。

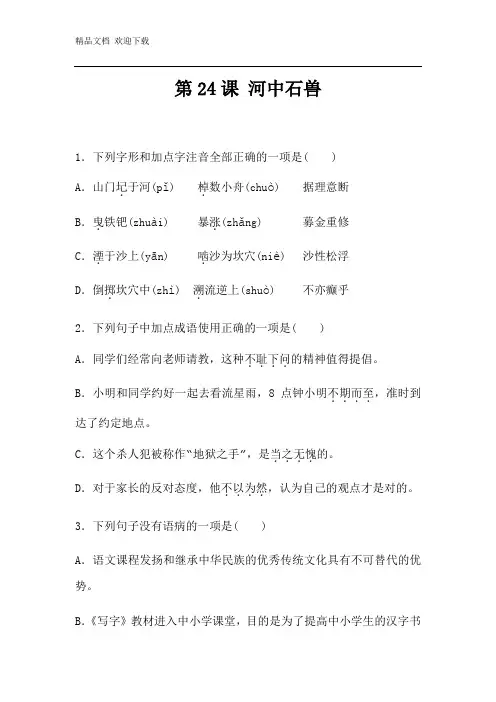

第24课河中石兽1.下列字形和加点字注音全部正确的一项是( )A.山门圮.于河(pǐ) 棹.数小舟(chuò) 据理意断B.曳.铁钯(zhuài) 暴涨.(zhǎng) 募金重修C.湮.于沙上(yān) 啮.沙为坎穴(niè) 沙性松浮D.倒掷.坎穴中(zhì) 溯.流逆上(shuò) 不亦癫乎2.下列句子中加点成语使用正确的一项是( )A.同学们经常向老师请教,这种不耻下问....的精神值得提倡。

B.小明和同学约好一起去看流星雨,8点钟小明不期而至....,准时到达了约定地点。

C.这个杀人犯被称作“地狱之手”,是当之无愧....的。

D.对于家长的反对态度,他不以为然....,认为自己的观点才是对的。

3.下列句子没有语病的一项是( )A.语文课程发扬和继承中华民族的优秀传统文化具有不可替代的优势。

B.《写字》教材进入中小学课堂,目的是为了提高中小学生的汉字书写。

C.《校车安全管理条例》的实施,可以更有效地避免发生校车交通安全事故。

D.能不能静下心来学习,是取得优异成绩的前提。

4.填在下面横线上的句子排列顺序最恰当的一项是( )一个真正的读者应具备基本的判断力和鉴赏力,能够辨识一本书的优劣,本能地拒斥劣书,倾心好书。

一旦你的灵魂足够丰富和深刻,你就会发现,你已经上升到了一种高度,不能容忍那些贫乏和浅薄的书了。

①当然,灵魂的品质是可以不断提高的,读好书也是提高的途径,二者之间有一种良性循环的关系。

②只要坚持这个标准,灵魂的品质对书的判断力就自然会同步得到提高。

③这种能力部分来自阅读经验,但更多地源自一个人灵魂的品质。

④重要的是一开始就给自己确立一个标准,每读一本书,一定要在精神上有收获,能够开启你的心智。

A.①③④②B.②①④③C.②④③①D.③①④②5.下面句子与画线句表意最相近的一项是( )汪国真的诗作曾点燃了一代人的青春梦想,他猝然长逝,怎不让人扼腕叹息?A.怎能让人扼腕叹息? B.难道能让人扼腕叹息?C.让人扼腕叹息。

24 河中石兽1.给下列加点的字注音。

山门圮于河( ) 棹数小舟( ) 曳铁钯( )为暴涨携之去( ) 是非木杮( ) 可据理臆断欤( )2.解释下列句中加点的词。

(1)沧州南一寺临河干________________________________________________________(2)山门圮于河______________________________________________________________(3)阅十余岁________________________________________________________________(4)但知其一________________________________________________________________(5)不亦颠乎________________________________________________________________(6)转转不已________________________________________________________________ 3.指出下列加点词的古义和今义。

(1)尔辈不能究物理古义:________________________ 今义:________________________(2)但知其一古义:________________________ 今义:________________________4.用“/”给下面的句子划分朗读停顿。

(划一处)(1)岂能为暴涨携之去(2)然则天下之事5.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)是非木杮,岂能为暴涨携之去?(2)然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ (3)山门圮于河,二石兽并沉焉。

部编最新版七年级下册第24课《河中石兽》同步练习学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、选择题1.下面句子中加点词语解释有误的一项是()A.尔辈不能究.物理究:研究、探求B.山门圮.于河圮:倒塌C.阅.十余岁阅:经过,经历D.湮.于沙上湮:消失2.下面句子没有使用通假字的一项是()A.不亦颠乎B.曳铁钯C.尔辈不能究物理D.卿今当涂掌事。

3.下面句子中的“之”字与例句中的“之”字意义和用法相同的一项是( )例句:闻之笑曰A.一老河兵闻之.B.岂能为暴涨携之.去C.其反激之.力D.无丝竹之.乱耳。

4.用“/”给下面的语句划分节奏有误的一项是()A.沧州南/一寺/临河干B.岂能为/暴涨携/之去C.必于石下/迎水处啮沙/为坎穴D.果/得于/数里外5.下列句子中没有语病的一项是( )A.经调查,“8·12”天津港爆炸事故原因是瑞海公司违规经营、违规储存危险货物以及安全管理极其混乱造成的。

B.面对叙利亚小难民艾兰伏尸海滩的照片,使欧洲一些国家终于松口,允许更多难民入境。

C.磁州瓷器工艺精湛,具有高雅、时尚、个性的艺术享受,是一种观赏价值极高的艺术品。

D.屠呦呦用青蒿素治疗疟疾的研究,有效降低了疟疾患者的死亡率,为医学发展做出了卓越的贡献。

6.下列排序最合理...的一项是()鸡年春节已经过去,你还记得家家户户贴春联的情景吗?春联是对联的一种。

对联不仅是我国文学百花园中的一朵奇葩,而且是世界文学宝库的重要组成部分。

,,,。

让我们把中华民族传统文化的这朵奇葩奉献给世界,使其在世界文学宝库中熠熠生辉!①随着世界文化的融合和许多汉字学家的涌现,外国人也逐渐学会了用汉字来写对联②小小的对联融合了大文化③据历史记载,英国女王送了光绪皇帝一座自鸣钟,上面就刻有一副对联:“日月同明,报十二吉祥如意;天地合德,庆亿万富贵康宁”④它展现出汉民族语言得天独厚的优势A.①③④②B.①③②④C.①②③④D.②①③④二、文言文阅读阅读下面文章,完成小题。

部编版七年级下册第六单元第24课《河中石兽》课时同步练学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、字词书写1.给下列加点的字注音。

山门圮.于河(______)棹.数小舟(______)曳.铁钯(______)为暴涨.携之去(______)湮.于沙上(______)啮.沙为坎穴(______)溯.流逆上(______)据理臆.断(______)二、课内阅读2.解释下列句中加点的词。

(1)一寺临.河干临:(______)(2)竟.不可得竟:(______)(3)曳.铁钯曳:(______)(4)转转不已.已:(______)(5)不亦颠.乎颠:(______)阅读课文,回答问题。

河中石兽沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。

棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。

是非木柿,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。

渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颊乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?3.下列句子加点的字词解释有误的一项是()A.山门圮.于河(圮:倒塌)B.尔辈不能究.物理(究:研究,探究)C.阅.十余岁(阅:经过,经历)D.湮.于沙上(湮:消失)4.下列句子中加点的词语,意思不相同的一项是()C.湮于.沙上/果得于.数里外D.一老河兵闻之./沿河求之.,不亦颠乎5.对下列句子翻译不当的一项是()A.可据理臆断欤?(难道可以根据某个道理就主观地判断吗?)B.众服为确论。

24《河中石兽》同步练习

01积累运用

1.给下列加点的字注音。

纪昀.(yún)圮.于河(pǐ) 棹.数小舟(zhào) 曳.(yè) 铁钯.(pá)

木杮.(fèi)湮.于沙上(yān)啮.沙(niè)溯.流逆上(sù) 臆.断(yì)

2.解释下列句中加点的词。

(1)一寺临.河干临:靠近

(2)山门圮.于河圮:倒塌

(3)阅.十余岁阅:经过,经历

(4)求.二石兽于水中求:寻找

(5)竟.不可得竟:终了,最后

(6)曳.铁钯曳:拖

(7)尔辈不能究.物理究:研究、探求

(8)湮.于沙上湮:埋没

(9)不亦颠.乎颠:颠倒,错乱

(10)众服为确论

..确论:正确的言论

(11)如是再啮.啮:咬,这里是侵蚀、冲刷的意思

(12)遂.反溯流逆上矣遂:于是

(13)可据理臆断

..欤臆断:主观地判断

3.文学常识填空。

(1)纪昀,字晓岚,清代(朝代)学者、文学家。

乾隆年间,主持编纂《四库全书》,将古今图书分为经、史、子、集四类。

著有《阅微草堂笔记》,主要讲述各种狐鬼怪谈、奇闻逸事。

(2)《河中石兽》的体裁是文言笔记小说,是一种带有散文化倾向的小说创作形式,兼有“笔记”和“小说”的特征。

4.用“/”给下面的语句划分节奏。

(1)沧州南/一寺/临河干

(2)岂能/为暴涨/携之去

(3)必于石下/迎水处啮沙/为坎穴

(4)果/得于/数里外

5.下面句中括号内所补充的省略内容有误的一项是(C)

A.石必倒掷(于)坎穴中

B.(僧人)求二石兽于水中

C.一讲学家设帐(之)寺中

D.(石兽)湮于沙上

(解析:C.应为“于”。

)

6.下面句中加点的“之”字用法不同于其他三项的一项是(D)

A.闻之.笑曰B.当求之.于上流

C.一老河兵闻之.D.其反激之.力

(解析:A、B、C三项均为代词,D.结构助词“的”。

)

7.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

像这样又冲刷,石头又会再次转动。

这样不停地转动,(石头)于是反而逆着河水朝相反方向移到上游去了。

(2)如其言,果得于数里外。

像老河兵所说的那样,果然在几里外的上游处找到了石兽。

(3)是非木杮,岂能为暴涨携之去?

这不是木片,怎么能被洪水冲走呢?

(4)然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

既然这样,那么天下的事情,只知道其一,不知道其二的太多了,难道可以根据某个道理就主观判断吗?

02课内精读

8.下列对文章理解和分析有误的一项是(D)

A.文章叙述以时间为序。

先写寺僧寻找石兽未得,再写讲学家的议论令众人信服,最后写老河兵的分析及众人据其推断终得石兽。

B.文章语言简洁。

如写寺僧沿河打捞石兽,仅用“棹”“曳”“寻”等动词领起三个短句,简述打捞经过,以“无迹”交代结果。

C.文章寓理于事。

作者借人们寻找石兽的经过及令人惊讶的结局,引出天下事不可“据理臆断”的深层思考。

D.文章人物各具特点。

在打捞石兽一事上,寺僧不切实际,认识片面;讲学家不深思熟虑而盲目行动;老河兵综合考虑,实事求是。

(解析:D.应是讲学家不切实际,认识片面;寺僧不深思熟虑而盲目行动。

)

9.用文中的话说说老河兵是怎样具体分析“石必倒掷坎穴中”的。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。

渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

10.老河兵“凡河中失石,当求之于上流”的论断是综合分析了哪些因素得出的?从其“老河兵”的身份看,他能做出正确推断的根本原因是什么?

老河兵“凡河中失石,当求之于上流”的论断是综合分析了水、石、沙这些因素得出的。

他能做出正确推断的根本原因是他既根据实际经验判断,又全面综合考虑石性、沙性、水流运动等因素。

11.你从这则故事中得到怎样的启示?

【示例】应综合考虑各种现实因素,不能凭主观臆断去判断事物。

(言之成理即可)

03拓展阅读

执竿入城

鲁①有执长竿入城门者,初竖执之,不可入,横执之,亦不可入,计②无所出。

俄③有老父④至曰:“吾非圣人⑤,但见事多矣!何不以锯中截⑥而入”?遂依而截之。

【注释】①鲁:鲁国,在现在的山东。

②计:计谋,策略。

③俄:不久,一会儿。

④老父(fǔ):老人。

父,对老年男子的尊称。

⑤圣人:具有最高智慧和道德的人。

⑥中截:从中间截断。

12.用“/”给下面的语句划分节奏。

(划一处)

鲁有/执长竿入城门者

13.解释下列句中加点的词。

(1)执.竿入城执:握、持、拿

(2)亦不可入.入:进入

(3)但.见事多矣但:只,只是

(4)遂.依而截之遂:于是,就

14.将下面的句子翻译成现代汉语。

(1)吾非圣人,但见事多矣!

我并不是圣人,只不过是见到的事情多而已!

(2)何不以锯中截而入?

为什么不用锯子将长竿从中间截断后进入城门呢?

15.简要概括这则寓言给你的启迪。

(不超过50字)

【示例】自作聪明的人常常是愚蠢的,我们不能做好为人师的“智者”,更不能如执竿人那样盲目听从他人建议,虚心求教不等于自己不动脑筋。

附参考译文:

鲁国有个拿着长长的竿子进入城门的人,起初竖立起来拿着它,不能进入城门,横过来拿着它,也不能进入城门,实在想不出办法来了。

一会儿,有个老人来到这里说:“我并不是圣人,只不过是见到的事情多而已!为什么不用锯子把长竿从中间截断后进入城门呢?”(那个鲁国人)于是依照老人的办法将长竿子截断了。