4.1元素概述

- 格式:ppt

- 大小:1.29 MB

- 文档页数:39

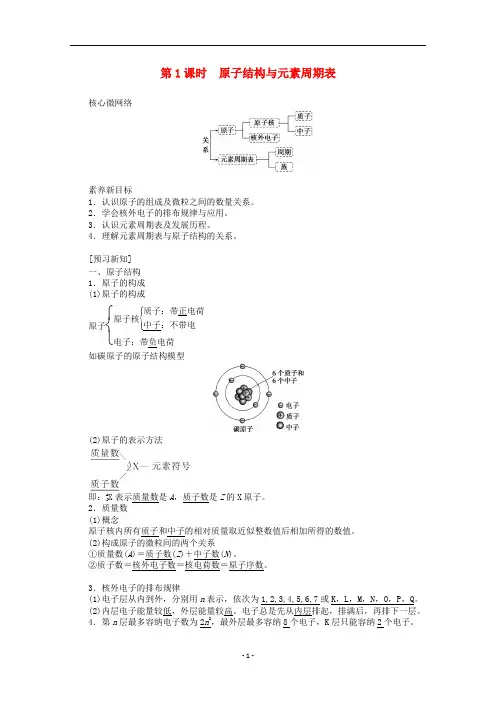

第1课时 原子结构与元素周期表核心微网络素养新目标1.认识原子的组成及微粒之间的数量关系。

2.学会核外电子的排布规律与应用。

3.认识元素周期表及发展历程。

4.理解元素周期表与原子结构的关系。

[预习新知]一、原子结构 1.原子的构成 (1)原子的构成原子⎩⎨⎧原子核⎩⎪⎨⎪⎧质子:带正电荷中子:不带电电子:带负电荷如碳原子的原子结构模型(2)原子的表示方法即:A ZX 表示质量数是A ,质子数是Z 的X 原子。

2.质量数 (1)概念原子核内所有质子和中子的相对质量取近似整数值后相加所得的数值。

(2)构成原子的微粒间的两个关系①质量数(A )=质子数(Z )+中子数(N )。

②质子数=核外电子数=核电荷数=原子序数。

3.核外电子的排布规律(1)电子层从内到外,分别用n 表示,依次为1,2,3,4,5,6,7或K ,L ,M ,N ,O ,P ,Q 。

(2)内层电子能量较低,外层能量较高。

电子总是先从内层排起,排满后,再排下一层。

4.第n 层最多容纳电子数为2n 2,最外层最多容纳8个电子,K 层只能容纳2个电子。

二、元素周期表1.元素周期表的发展历程(1)诞生:1869年,俄国化学家门捷列夫将元素按照相对原子质量由小到大的顺序排列,将化学性质相似的元素放在一个纵列,制出了第一张元素周期表。

(2)演变:为未知元素留下的空位先后被填满。

(3)现行:元素的排序依据由相对原子质量改为原子的核电荷数。

2.原子序数按照元素在周期表中的顺序给元素编号。

原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数。

3.元素周期表的结构(1)周期①数目:元素周期表有7个横行,故有7个周期。

②分类③周期的序数即为该周期元素具有的电子层数。

每一周期中元素的电子层数相同,从左到右原子序数递增。

(2)族①数目:元素周期表中有18个纵行, 16个族。

②分类③常见族的别称族别称第ⅠA族(除氢) 碱金属元素第ⅦA族卤族元素0族稀有气体元素[即学即练]1.判断正误,正确的打“√”,错误的打“×”。

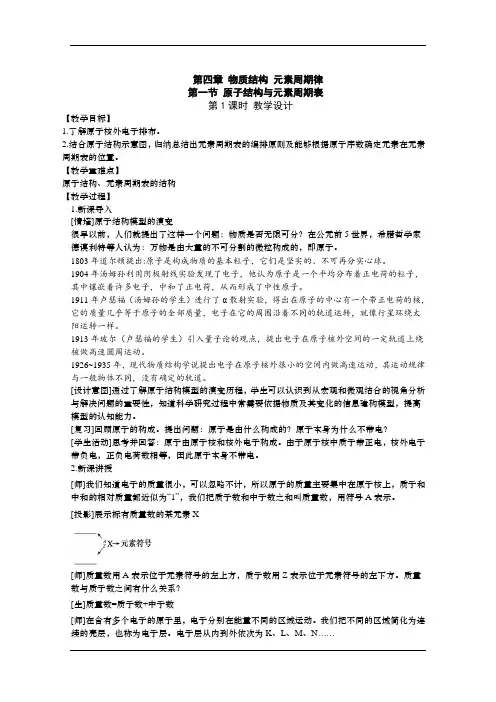

第四章物质结构元素周期律第一节原子结构与元素周期表第1课时教学设计【教学目标】1.了解原子核外电子排布。

2.结合原子结构示意图,归纳总结出元素周期表的编排原则及能够根据原子序数确定元素在元素周期表的位置。

【教学重难点】原子结构、元素周期表的结构【教学过程】1.新课导入[情境]原子结构模型的演变很早以前,人们就提出了这样一个问题:物质是否无限可分?在公元前5世界,希腊哲学家德谟利特等人认为:万物是由大量的不可分割的微粒构成的,即原子。

1803年道尔顿提出:原子是构成物质的基本粒子,它们是坚实的、不可再分实心球。

1904年汤姆孙利用阴极射线实验发现了电子,他认为原子是一个平均分布着正电荷的粒子,其中镶嵌着许多电子,中和了正电荷,从而形成了中性原子。

1911年卢瑟福(汤姆孙的学生)进行了α散射实验,得出在原子的中心有一个带正电荷的核,它的质量几乎等于原子的全部质量,电子在它的周围沿着不同的轨道运转,就像行星环绕太阳运转一样。

1913年玻尔(卢瑟福的学生)引入量子论的观点,提出电子在原子核外空间的一定轨道上绕核做高速圆周运动。

1926~1935年,现代物质结构学说提出电子在原子核外很小的空间内做高速运动,其运动规律与一般物体不同,没有确定的轨道。

[设计意图]通过了解原子结构模型的演变历程,学生可以认识到从宏观和微观结合的视角分析与解决问题的重要性,知道科学研究过程中常需要依据物质及其变化的信息建构模型,提高模型的认知能力。

[复习]回顾原子的构成。

提出问题:原子是由什么构成的?原子本身为什么不带电?[学生活动]思考并回答:原子由原子核和核外电子构成。

由于原子核中质子带正电,核外电子带负电,正负电荷数相等,因此原子本身不带电。

2.新课讲授[师]我们知道电子的质量很小,可以忽略不计,所以原子的质量主要集中在原子核上,质子和中和的相对质量都近似为“1”,我们把质子数和中子数之和叫质量数,用符号A表示。

[投影]展示标有质量数的某元素X[师]质量数用A表示位于元素符号的左上方,质子数用Z表示位于元素符号的左下方。

元素周期表说课稿一、说教材教材内容与地位:“元素周期表”是新人教版高中化学必修教材(第一册)第四章第一节第二课时的内容。

课程标准要求学生“认识原子结构、元素性质与元素在元素周期表中位置的关系”。

元素周期表、表中元素信息及元素周期律内容描述等都属于元素周期表(律)的表层知识。

元素周期表作为元素周期律的表征模型,元素周期表(律)的本质在于科学家们建立了基于元素原子结构周期表位置元素性质之间的关系的系统模型,反映了不同元素之间的内在联系教学目标:(1)通过分析未知元素卡片上各个元素的信息,建立族和周期的位置变量在不同元素的原子结构和元素性质之间的关联,寻找元素周期表的编排原则,初步建构元素周期表模型。

(2)通过评价不同编排原则,指出所建模型的局限性,优化模型,体会门捷列夫元素周期表模型建立的本质。

(3)通过猜测未知元素的质子数并绘制原子结构示意图,应用原子结构解释元素性质及其变化规律,认识原子结构以及元素在元素周期表中的位置关系,从核外电子排布的角度理解元素周期表周期、族、元素、核素和同位素的含义。

(4)通过应用模型给未知元素定位,熟悉元素周期表的结构,能运用元素周期表的结构分析、推知元素的位置,用周期和族的符号表征元素在周期表中的位置。

实现元素周期表模型中“位-构-性”3者之间的相互关联和推理。

教学重难点:1.元素周期表的发展历史2.元素周期表的结构3.核素、同位素的定义二、说教法目前教学实践中,大部分教师只是关注元素周期表的表层知识,制作元素周期表的教学活动对象一般为学生熟知的前20号元素,编排原则大多是通过分析原子结构示意图或化学史直接获得,信息单一易得。

教学活动中既没有体现元素周期表模型建构中的科学思维的变化,也没有揭示建构历程中的科学本质。

教学过程中缺乏对元素周期表知识的深层含义的挖掘,对元素周期表模型演变过程中的教育价值体现不够。

元素周期表模型的生成和完善经历160余年,其中不乏各式各样的尝试与归纳,故本节课尝试基于建模思想来进行教学,着重围绕模型的生成性和变化性等2个维度,通过建模实践活动发展学生对元素周期表模型的认知,让学生关注模型建立过程中科学思维的发展,理解元素周期表模型建立的本质。

1. 原子的构成核电荷数=质子数=核外电子数2. 原子中的核外电子是分层排布的,可以用原子结构示意图表示。

3. 构成物质的粒子除原子、分子之外,还有离子。

带电的原子叫做离子。

4. 以一种碳原子的质量的1/12作为标准,其他原子的质量与它相比较所得的比,作为这种原子的相对原 子质量。

秦始皇幻想帝位永在,龙体长存,日思长生药,夜作金银梦。

于是各路仙家大炼金丹,他们深居简出于山野之中,过着超脱尘世的神仙般生活。

炼丹家以丹砂(硫化汞)、雄黄(硫化砷)等为原料 ,开炉熔炼。

企图制得仙丹,再点石成金,服用仙丹或以金银为皿,均使人永不老死。

西文洋人也仿效于暗室或洞穴,单身寡居致力于炼金术。

一两千年过去了,死于仙丹不乏其人,点石成金出终成泡影。

金丹太徒劳无功而销声匿迹。

中外古代炼金术士毕生从事化学实验 ,为何中一事无成?乃因其违背科学规律。

他们梦想用升华等简单立法改变贱金属的性质,把铅、铜、铁、汞变成 贵重的金银。

殊不知用一般化学立法是不能改变元素的性质的。

课程回顾课前导读4.1 元素、化学式和化合价化学元素是具有相同核电荷数的同种原子的总称,而原子是经学变化中的最小微粒。

在化学反应里分子可以分成原子,原子却不能再分。

随着科学的发展,今天“点石成金 ”已经实现。

1919处英国卢瑟福用α粒子轰击氮元素使氮变成了氧。

1941年科学家用原子加速器把汞变成了黄金-人造黄金镄(一百号元素)。

1980处美国科学家又用氖和碳原子高速轰击铋金属靶,得到了针尖大的微量金。

金丹术士得知今人之丰功伟绩,在天之灵出会自觉羞愧的。

知识点一 元素世界上的万物是由什么形成的?这是人类自古以来就不断探索的问题。

在人们认识了原子和原子结构之后,对组成万物的基本物质有了进一步的理解。

知识精讲知识网络图 1 贝壳中有哪些元素? 图2 漂亮的溶洞你想去参观吗?1.元素的概念具有相同核内质子数(即核电荷数)的一类原子的总称。

利用化学方法分析众多的物质,发现组成它们的基本成分——元素其实只有一百多种,就像可拼写出数十万英文单词的字母只有26个一样。

第四章物质结构元素周期律第一节原子结构与元素周期表1.认识原子的构成,了解原子核外电子排布规律,能画出1~20号元素的原子结构示意图。

2.能从原子结构的角度理解元素周期表的编排原则,能进行元素在周期表中的位置与原子结构之间的相互推导。

3.了解元素周期表的发展历程及现行元素周期表的结构。

4.知道元素、核素、同位素、A Z X的含义,并能比较它们的不同。

5.知道碱金属元素、卤族元素的结构和性质,能从原子结构角度解释同主族元素性质的递变规律。

6.能设计实验方案,探究同主族元素性质的递变性7.巩固原子的构成,加深对核素、同位素概念的理解,熟练掌握核电荷数、质子数、中子数、质量数之间的关系。

8.熟练掌握元素周期表的结构,能用原子结构理论解释同族元素性质的相似性和递变性。

知识点一原子的构成知识点二原子核外电子排布知识点三元素周期表的编排原则与结构知识点一原子的构成1.构成原子的微粒及其性质2.质量数(1)概念:将原子核内所有质子和中子的相对质量取近似整数值相加,所得的数值叫做质量数,常用A 表示。

(2)构成原子的粒子间的两个关系①质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)。

②质子数=核电荷数=核外电子数。

3.元素(1)概念:具有相同质子数(核电荷数)的一类原子的总称。

(2)决定元素种类的是质子数。

4.核素(1)概念:具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子。

表示方法:A Z X。

(2)实例原子符号(A Z X)原子名称氢元素的原子核质子数(Z)中子数(N)11H氕1021H或D氘1131H或T氚125.同位素(1)概念:质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子互称为同位素(即同一元素的不同核素互称为同位素)。

“同位”是指核素的质子数相同,在元素周期表中占有相同的位置。

例如:氢元素有11H、21H、31H三种核素;碳元素有126C、136C、146C等核素;氧元素有168O、178O和188O三种核素;铀元素有23492U、23592U、23892U等核素。

原子构造 元素周期表 核素课程标准核心素养1.了解原子核外的电子排布。

2.知道元素周期表的构造。

3.知道元素、核素、同位素的含义。

1.微观探析:能从元素和原子水平上认识物质的组成和构造。

2.证据推理:具有证据意识,能基于证据对物质组成、构造及其变化提出可能的假设,通过分析推理加以证实或证伪。

原子构造1.原子的构成原子⎩⎪⎨⎪⎧原子核⎩⎪⎨⎪⎧质子:相对质量近似为1,带1个单位正电荷中子:相对质量近似为1,不带电核外电子:带1个单位负电荷2.质量数(1)概念:如果忽略电子的质量,将核内所有质子和中子的相对质量取近似整数值相加,所得的数值叫作质量数,常用A 表示。

(2)质量关系:质量数(A )=质子数(Z )+中子数(N )。

3.电子层(1)含义:在含有多个电子的原子里,电子分别在能量不同的区域内运动,我们把不同的区域简化为不连续的壳层,称作电子层。

(2)表示方法电子层数(n ) 1 2 3 4 5 6 7 字母表示 KLMNOPQ离核远近 ――→由近到远 能量上下――→由低到高(1)电子一般总是先从内层排起,当一层充满后再填充下一层。

(2)原子核外第n 层最多能容纳2n 2个电子。

(3)无论原子有几个电子层,其最外层中的电子数最多只有8个(K 层只有2个),次外层中的电子数最多有18个。

1.原子、分子、离子中微粒间的数量关系(1)电中性微粒(分子或原子):质子数=核外电子数。

(2)阳离子X m+:质子数=核外电子数+m。

(3)阴离子X m-:质子数=核外电子数-m。

2.1~18号元素原子构造的特殊关系特殊关系对应元素最外层电子数等于次外层电子数的一半Li、Si最外层电子数等于次外层电子数Be、Ar最外层电子数等于次外层电子数的2倍 C最外层电子数等于次外层电子数的3倍O最外层电子数等于次外层电子数的4倍Ne最外层电子数等于电子层数H、Be、Al最外层有1个电子H、Li、Na最外层有2个电子He、Be、Mg1.R原子有b个中子,R2+核外有a个电子。

高中化学必修一4.1元素周期表/律-知识点1、俄国化学家门捷列夫编制了元素周期表,元素周期表中,横行称为周期,纵列称为族。

共有 7 个周期,其中第 1、2、3 周期称为短周期,第 4、5、6、7 周期称为长周期。

有 18 个纵列,第 1、2、13~17 族,即ⅠA~ⅦA族,为主族元素;第 11、12、3~7 族,即ⅠB ~ⅦB 族,为副族元素;第 8、9、10 族,为第Ⅷ族;第 18 族为 0 族。

2、对一个原子而言:原子序数=质子数=核电荷数=核外电子数。

周期序数=电子层数,主族序数=最外层电子数。

元素的最高价一般等于族序数,比如Si,P,S,Cl等,但氟和氧的最高正价不等于族序数。

3、元素非金属性越强,元素原子得电子能力(氧化性)越强,元素的单质越容易与氢气化合,生成的气态氢化物越稳定,元素最高价氧化物对应水化物的酸性越强。

4、元素金属性越强,元素原子失电子能力(还原性)越强,元素的单质与水(或酸)反应越容易置换出氢气,元素最高价氧化物对应水化物的碱性越强。

5、同周期元素,电子层数相同,从左向右,随着原子序数的递增,①原子半径依次减小,②元素的金属性逐渐减弱,③非金属性逐渐增强。

6、同主族元素,最外层电子数相同,从上到下,随着原子序数的递增,①原子半径依次增大,②元素的金属性逐渐增强,③非金属性逐渐减弱。

7、金属钠与冷水发生剧烈反应;金属镁与冷水反应缓慢,加热后镁带表面有少量气泡;金属铝加热后与水的反应也不明显。

8、硅、磷、硫和氯元素的性质比较9、碱金属元素:包括锂、钠、钾、铷、铯和钫。

性质:①单质都能与氧气、水等发生反应,原子序数越大,反应越剧烈。

②最高价氧化物都有较强的碱性,从1上到下,金属性逐渐增强,对应水化物的碱性逐渐增强。

③都比较柔软、熔点较低,从上往下,熔点和沸点都不断降低。

10、卤素:包括氟、氯、溴、碘和砹。

性质:从氟到碘,非金属性逐渐减弱。

故:①其单质与氢气的化合能力逐渐减弱,(F:冷暗处,剧烈化合;Cl:光照或点燃时化合;Br:加热时反应;I:加热时缓慢反应)气态氢化物热稳定性逐渐减弱;②最高价氧化物对应水化物酸性逐渐减弱。