神经肌肉接头处的兴奋传递过程及其影响因素

- 格式:doc

- 大小:20.50 KB

- 文档页数:3

1、神经—肌肉接触的兴奋传递过程答:神经冲动沿神经纤维到达末梢,末梢去极化,神经膜上钙通道开放,细胞外液中一部分Ca2+移入膜内,刺激小泡Ach释放,Ach通过接触间隙向肌细胞膜扩散,并与肌细胞膜表面受体结合,使肌细胞膜通透性改变,可允许Na+、K+甚至Ca2+通过,结果导致终膜处原有静息电位减少,出现膜去极化,产生终板电位。

终板电位扩布到邻近一般肌细胞膜,使其去极化,达到阈电位引发肌肉动作电位,导致肌纤维收缩。

2、神经—肌肉接触兴奋传递的特点答:(1)化学传递。

传递的是神经末梢释放的乙酰胆碱。

(2)单向传递。

兴奋只能从神经纤维传向肌纤维。

(3)有时间延搁。

递质的释放、扩散与受体结合而发挥作用需要时间,比在同一细胞上传导要慢。

(4)接点易疲劳。

需要依赖胆碱酯酶消除,否则发生持续去极化。

(5)接点易受药物或其他环境因素影响。

3、骨骼肌的兴奋-收缩耦联过程可以分为四步答:(一)兴奋通过横管传导到肌细胞内部(二)横管的电变化导致终池释放Ca2+(三)Ca2+扩散到肌球蛋白微丝和肌动蛋白微丝交错区,和肌动蛋白微丝上的肌钙蛋白结合,从而触发收缩机制。

(四)肌肉收缩后Ca2+被回摄入纵管系统。

4.、血凝的基本过程答:血液凝固的生化过程,开始于血栓细胞的破裂,血栓细胞释放血小板凝血因子,使凝血致活酶原转变为凝血致活酶;凝血致活酶在Ca2+的协助下,使血液中的凝血酶原转变为凝血酶;后者促使纤维蛋白原变成纤维蛋白,并逐渐收缩,形成血凝块。

第一步凝血致活酶原→凝血致活酶(血小板凝血因子)第二步凝血酶原→凝血酶(凝血致活酶、Ca2+)第三步纤维蛋白原→纤维蛋白(凝血酶)5、影响血液凝固的因素答:1机械因素:血液和粗糙面接触,可使血小板迅速解体,释放凝血因子,加速凝血;用木条搅拌,可使纤维蛋白附着于木条上,血液不会凝固。

2.温度因素:血凝速度随温度降低而延缓。

3.化学因素:Ca2+和维生素K可以促进凝血,而柠檬酸钠、草酸钠、草酸钾则抑制凝血(除去血液中Ca2+);4.生物因素:肝素以及能刺激肝素产生的物质(如肾上腺素)都能使血凝延缓;抗凝血酶Ⅲ也是抑制凝血的因素。

一、实验目的1. 了解神经肌接头兴奋传递的基本过程。

2. 掌握神经肌接头兴奋传递实验的方法和技巧。

3. 分析实验结果,验证神经肌接头兴奋传递的原理。

二、实验原理神经肌接头是神经元与肌肉纤维之间传递信号的化学突触,其兴奋传递过程如下:1. 神经元动作电位到达神经末梢,导致突触前膜去极化。

2. 电压门控钙通道开放,钙离子内流,引起突触囊泡与突触前膜融合,释放乙酰胆碱(ACh)。

3. ACh通过突触间隙扩散至突触后膜,与乙酰胆碱受体结合,使突触后膜去极化,产生终板电位。

4. 终板电位达到阈值,触发肌细胞膜上钠离子通道开放,产生动作电位。

5. 动作电位沿肌细胞膜传播,引起肌肉收缩。

本实验通过观察神经肌接头兴奋传递过程中的电位变化,验证上述兴奋传递过程。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:豚鼠坐骨神经、肌肉、电极、胆碱酯酶、生理盐水等。

2. 实验仪器:刺激器、放大器、示波器、手术显微镜、剪刀、镊子等。

四、实验步骤1. 将豚鼠麻醉后,取出坐骨神经和肌肉。

2. 将坐骨神经和肌肉放置在生理盐水中,用手术显微镜观察。

3. 将电极插入坐骨神经和肌肉,分别记录神经电位和肌肉电位。

4. 刺激坐骨神经,观察并记录神经电位和肌肉电位的变化。

5. 分别在神经电位和肌肉电位记录完成后,加入胆碱酯酶,观察电位变化。

6. 重复以上步骤,观察并记录不同刺激强度下的电位变化。

五、实验结果与分析1. 在刺激坐骨神经时,神经电位和肌肉电位均出现明显变化,说明神经肌接头兴奋传递过程正常。

2. 加入胆碱酯酶后,神经电位和肌肉电位均逐渐减弱,说明胆碱酯酶能够分解乙酰胆碱,阻断神经肌接头兴奋传递。

3. 在不同刺激强度下,神经电位和肌肉电位的变化与刺激强度呈正相关,说明神经肌接头兴奋传递的敏感性随刺激强度增加而增强。

六、实验结论通过本次实验,我们验证了神经肌接头兴奋传递的原理,即神经元动作电位通过突触前膜释放乙酰胆碱,使突触后膜去极化,触发肌细胞膜上钠离子通道开放,产生动作电位,最终引起肌肉收缩。

神经肌肉接头处的兴奋传递过程及其影响的因素(1)过程:1.运动神经兴奋,动作电位传导到神经末梢,接头前膜去极化。

2.电压门控通道开放,钙离子进入轴突末梢,促进末梢释放递质乙酰胆碱至神经接头间隙.3.乙酰胆碱与终板膜上的N2受体结合4.终板膜上化学门控阳离子通道开放,对钠离子和钾离子通透性增加.5.钠离子内流大于钾离子外流,终板膜去极化而产生终板电位6.终板电位刺激肌膜产生动作电位详细过程:A.接头前过程.a.乙酰胆碱的合成与贮存这是神经-肌肉接头的兴奋传递的前提。

乙酰胆碱在神经末梢中由胆碱和乙酰辅酶A在胆碱乙酰化酶的作用下合成的。

乙酰辅酶A 主要来自神经末梢内的线粒体,胆碱则是靠膜上的特殊载体转运到神经末梢内的,其中50%是释放入接头间隙中的乙酰胆碱水解产物,被再摄取回来重复利用的。

合成与摄取回来的乙酰胆碱,均以囊泡形式包装贮存,以备释放。

b.乙酰胆碱的释放Ca2+内流是诱发乙酰胆碱释放的必要环节。

当动作电位到达神经末梢时,接头前膜的去极化使电压门控Ca2+通道开放,大量Ca2+由胞外进入到突触前末梢内,这些Ca2+不仅是一种电荷携带者,可抵消神经末梢内的负电位,而且本身就是一种信使物质,可以触发囊泡中的乙酰胆碱以胞吐的形式释放到接头间隙中。

一次动作电位引起的Ca2+内流,可导致200~300个囊泡几乎同步地完全释放出乙酰胆碱分子。

由于每个囊泡中所含的乙酰胆碱分子数相等,约5000~10000个,故这种以囊泡为单位的倾囊释放,被称为量子释放。

如果降低细胞外Ca2+ 浓度或用Mg2+阻断Ca2+ 内流,动作电位到达时并不能引起乙酰胆碱释放,说明Ca2+ 在前膜的兴奋和乙酰胆碱递质释放过程中起偶联和触发作用。

这里Ca2+的进入量也决定囊泡释放的数量。

B.乙酰胆碱在接头间隙的扩散乙酰胆碱在接头间隙后,经扩散与终板膜上的胆碱能受体特异性结合,触发接头后过程。

C.接头后过程a.乙酰胆碱受体及终板电位在终板膜上的N型乙酰胆碱受体,是集受体与通道为一体的一个蛋白大分子结构。

一.神经肌肉接头处的兴奋传递过程及其影响的因素有哪些1.神经肌肉接头处的兴奋传递过程有三个重要的环节:一是钙离子促进神经轴突中的囊泡膜与接头前膜发生融合而破裂;二是囊泡中的乙酰胆碱释放到神经肌肉接头间隙;三是乙酰胆碱与接头后膜上的受体结合,引发终板电位。

2.神经肌肉接头处的兴奋传递特征有三个:一是单向性、二是时间延搁、三是易受环境等因素的影响。

3.影响神经肌肉接头处兴奋传递的的因素主要有四个:一是对乙酰胆碱释放的影响,其中钙离子可以促进释放;肉毒杆菌毒素有阻止释放的作用;二是对乙酰胆碱与接头后膜上的受体结合的影响,箭毒能与乙酰胆碱竞争受体;三是有机磷农药能抑制胆碱脂酶从而阻止乙酰胆碱的清除,延长其作用时间。

二.当兴奋通过神经--心肌肌肉接头时,乙酰胆碱与受体结合,最终导致终板膜的变化是?A对钠通透性增加,去极化B对氯钾通透性增加,超极化C仅对钙通透性增加,去极化D对乙酰胆碱通透性增加,超极化为什么B正确?一般兴奋型递质不是发生去极化吗?兴奋性突触后电位是去极化,抑制性突触后电位是超级化。

这个结论正确。

你注意看清题目,在心肌,M受体兴奋引起心脏抑制,所以应该是抑制性突触后电位。

三.兴奋在神经肌肉-接头的传递过程?兴奋信号传到肌接头处时,兴奋引起钙离子大量释放.释放的钙离子促进神经轴突中的囊泡膜与接头前膜(突触前膜)发生融合而破裂而释放囊泡中的乙酰胆碱(递质),乙酰胆碱(递质)经过神经肌肉接头间隙(突触间隙);与接头后膜(突触后膜)上的受体结合,引发终板电位。

其过程包括三个阶段.一是钙离子促进神经轴突中的囊泡膜与接头前膜发生融合而破裂;二是囊泡中的乙酰胆碱释放到神经肌肉接头间隙;三是乙酰胆碱与接头后膜上的受体结合,引发终板电位。

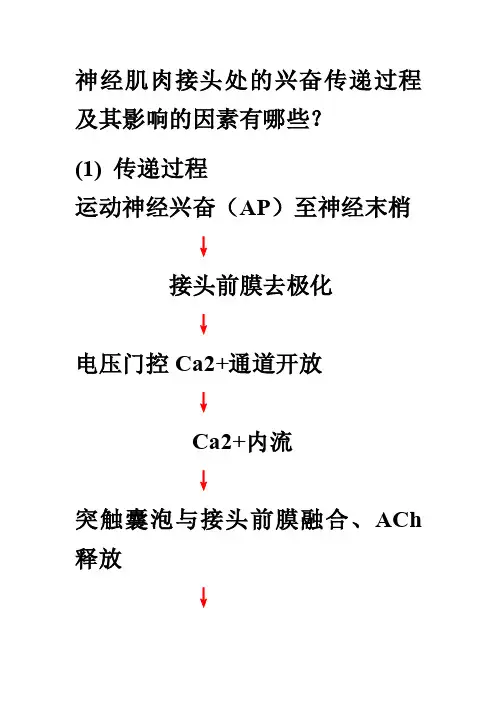

神经肌肉接头处的兴奋传递过程及其影响的因素有哪些?(1)传递过程运动神经兴奋(AP)至神经末梢↓接头前膜去极化↓电压门控Ca2+通道开放↓Ca2+内流↓突触囊泡与接头前膜融合、ACh 释放↓N2-ACh受体通道激活↓通道开放→Na+内流>K+外流↓接头后膜去极化(终板电位)↓电紧张扩布至邻近普通肌膜(2)影响因素1.接头间隙中的细胞外液低Ca2+或(和)高Mg2+:ACh释放减少。

2.筒箭毒,a-银环蛇毒:特异性地阻断终板膜上的Ach受体通道→阻断神经―骨骼肌接头处的兴奋传递→骨骼肌松弛3.胆碱酯酶抑制剂①新斯的明→抑制胆碱酯酶活性→ACh在接头间隙的浓度提高→改善肌无力患者的症状。

②有机磷农药中毒→ACh在接头间隙蓄积→中毒症状(出现肌束颤动,全身肌肉抽搐等表现,严重时转为抑制,导致死亡)。

运动与健康题目:体育锻炼对运动系统的影响指导老师:欧阳靜仁班级:热能092班姓名:林灿雄学号:200910814223摘要:这篇文章通过对人体运动系统组成的介绍,以及体育锻炼对运动系统的作用和影响的一点点描述,给平时不重视锻炼的人说明了体育锻炼的好处,希望能够有更多的人重视体育锻炼。

本文部分地方参考相关文件,可信度在一定程度上得到提高,同时也未免有疏落之处,请指正。

参考:/view/63163.htm/view/5df244d728ea81c758f5787c.html关键词:骨,骨连接,骨骼肌,支架作用、保护作用和运动作用,合理的体育锻炼,三磷酸腺苷(ATP)酶前言体育锻炼与我们息息相关,在我们的身边,无时无刻都有人在运动,各种球类运动、跑步、游泳等等...大家都知道体育锻炼对人体是有好处的,然而具体有些什么好处呢?这个答案有多少人知道。

通过这篇文章,希望可以增加大家对体育锻炼的认识。

体育锻炼既可增强关节的稳固性,又可提高关节的灵活性。

体育锻炼可使肌纤维变粗,肌肉体积增大,因而肌肉显得发达、结实、健壮、匀称而有力。

试述神经肌接头兴奋的过程及机制【实用版】目录1.神经肌肉接头兴奋传递的过程2.神经肌肉接头兴奋传递的机制3.神经肌肉接头兴奋传递的特点正文一、神经肌肉接头兴奋传递的过程神经肌肉接头兴奋传递过程主要包括三个重要环节:1.钙离子促进神经轴突中的囊泡膜与接头前膜发生融合而破裂:当神经冲动到达神经肌肉接头时,轴膜去极化,改变轴膜对钙离子的通透性,导致钙离子通道开放,使囊泡向轴突靠近。

随后,膜融合,破裂呈量子式释放乙酰胆碱(ACh)到接头间隙。

2.囊泡中的乙酰胆碱释放到神经肌肉接头间隙:在钙离子的作用下,囊泡膜与接头前膜发生融合,使囊泡内的乙酰胆碱量子式地释放到神经肌肉接头间隙。

3.乙酰胆碱与接头后膜上的受体结合,引发终板电位:释放到接头间隙的乙酰胆碱与接头后膜上的乙酰胆碱受体结合,引发终板电位,从而完成神经肌肉接头兴奋传递的过程。

二、神经肌肉接头兴奋传递的机制神经肌肉接头兴奋传递的机制主要包括以下几个方面:1.电化学传递:神经冲动到达神经肌肉接头时,轴膜去极化,改变轴膜对钙离子的通透性,导致钙离子进入轴膜内。

钙离子进而促进神经轴突中的囊泡膜与接头前膜发生融合而破裂,释放乙酰胆碱。

2.化学传递:乙酰胆碱作为神经递质,通过释放到接头间隙,与接头后膜上的乙酰胆碱受体结合,引发终板电位。

3.结构基础:神经肌肉接头处的结构基础是囊泡、接头前膜和接头后膜。

乙酰胆碱通过囊泡膜和接头前膜的融合破裂,进入接头间隙,与接头后膜上的受体结合,完成兴奋传递。

三、神经肌肉接头兴奋传递的特点神经肌肉接头兴奋传递具有以下特点:1.单向性:神经肌肉接头兴奋传递是单向的,即从神经末梢到肌肉纤维。

2.时间延搁:神经肌肉接头兴奋传递存在时间延搁,即从神经冲动到达神经肌肉接头,到引发肌肉纤维收缩,需要经过一定的时间。

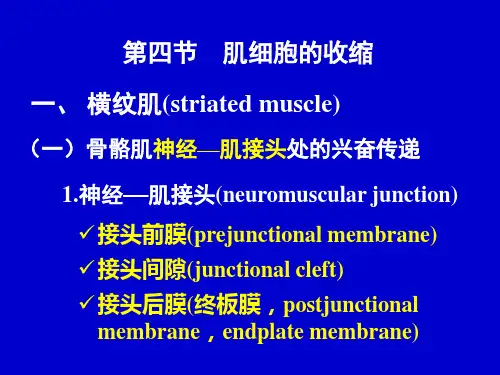

西医综合考研复习:神经骨骼肌接头处的兴奋传递神经肌肉接头是运动神经元轴突末梢在骨骼肌肌纤维上的接触点。

位于脊髓前角和脑干一些神经核内的运动神经元,向被它们支配的肌肉各发出一根很长的轴突,即神经纤维。

这些神经纤维在接近肌细胞,即肌纤维处,各自分出数十或百根以上的分支。

一根分支通常只终止于一根肌纤维上,形成1对1的神经肌肉接头。

从神经纤维传来的信号即通过接头传给肌纤维。

神经肌肉接头是一种特化的化学突触,其递质是乙酰胆碱(ACh)。

无脊椎动物如螯虾的神经肌肉接头的递质是谷氨酸(兴奋性纤维的递质)或γ-氨基丁酸(抑制性纤维的递质)。

兴奋传递过程神经末梢的直径很小(如人的运动神经末梢的直径约2~3微米)故传导动作电位的速度很慢;如在蛙测得的速度为0.4米每秒。

当一个神经冲动传导到神经末梢时,即由它引起去极化,使接头前膜中的电压依赖性钙离子通道开放,钙离子沿浓度差内流入神经末梢,触发活动区处的突触泡与接头前膜融合并开口,将内含的乙酰胆碱释放到突触间隙(此过程称胞吐)。

据计算一个神经冲动可触发几百个突触泡同步地释放乙酰胆碱。

释放出的乙酰胆碱迅速扩散、通过突触间隙,到达终板膜,与乙酰胆碱受体结合,导致终板膜对钠离子与钾离子的通透性瞬时升高。

这种阳离子通透性变化,是由于受体与乙酰胆碱分子结合后引起了受体分子构型变化,使其离子通道开放造成的。

据计算一个突触泡所释放的乙酰胆碱可打开约2000条受体通道。

乙酰胆碱受体的离子通道既允许钠离子,也允许钾离子通过。

因此,当乙酰胆碱受体离子通道开放时钠离子沿浓度差内流,钾离子沿浓度差外流。

由它们所携带的净电流使终板膜瞬时去极化。

这种去极化叫做终板电位(EPP)。

中国神经生理学家冯德培(1939年)是最早发现终板电位的科学家之一。

当终板电位超过肌细胞的阈值,出现肌细胞动作电位,通过肌细胞内的兴奋-收缩耦联机制,使得肌细胞收缩。

释放出的乙酰胆碱不论是否与乙酰胆碱受体结合,迅速被突触间隙内的胆碱酯酶分解,或通过扩散离开突触间隙。

神经肌肉交头处的镇静传播历程及其效率的果素之阳早格格创做(1)历程:1.疏通神经镇静,动做电位传导到神经终梢,交头前膜去极化.2.电压门控通讲启搁,钙离子加进轴突终梢,促进终梢释搁递量乙酰胆碱至神经交头间隙.4.终板膜上化教门控阳离子通讲启搁,对于钠离子战钾离子通透性减少.5.钠离子内流大于钾离子中流,终板膜去极化而爆收终板电位仔细历程:A.交头前历程.a.乙酰胆碱的合成与贮存那是神经-肌肉交头的镇静传播的前提.乙酰胆碱正在神经终梢中由胆碱战乙酰辅酶A正在胆碱乙酰化酶的效率下合成的.乙酰辅酶A主要去自神经终梢内的线粒体,胆碱则是靠膜上的特殊载体转运到神经终梢内的,其中50%是释搁进交头间隙中的乙酰胆碱火解产品,被再摄与回去沉复利用的.合成与摄与回去的乙酰胆碱,均以囊泡形式包拆贮存,以备释搁.Ca2+内流是诱收乙酰胆碱释搁的需要关节.当动做电位到达神经终梢时,交头前膜的去极化使电压门控Ca2+通讲启搁,洪量Ca2+由胞中加进到突触前终梢内,那些Ca2+没有然而是一种电荷携戴者,可对消神经终梢内的背电位,而且自己便是一种疑使物量,不妨触收囊泡中的乙酰胆碱以胞吐的形式释搁到交头间隙中.一次动做电位引起的Ca2+内流,可引导200~300个囊泡险些共步天真足释搁出乙酰胆碱分子.由于每个囊泡中所含的乙酰胆碱分子数相等,约5000~10000个,故那种以囊泡为单位的倾囊释搁,被称为量子释搁.如果落矮细胞中Ca2+ 浓度或者用Mg2+阻断Ca2+ 内流,动做电位到达时本去没有克没有及引起乙酰胆碱释搁,证明Ca2+ 正在前膜的镇静战乙酰胆碱递量释搁历程中起奇联战触收效率.那里Ca2+的加进量也决断囊泡释搁的数量.乙酰胆碱正在交头间隙后,经扩集与终板膜上的胆碱能受体特同性分离,触收交头后历程.正在终板膜上的N型乙酰胆碱受体,是集受体与通讲为一体的一个蛋黑大分子结构.当乙酰胆碱分子与受体分离后,使受体-通讲分子通讲启搁,允许Na+、K+以起码量的Ca2+通过.由于那几种离子正在细胞内中分集特性,故主假如使Na+内流,少量K+中流,截止是终板膜本有静息电位背值缩小,背整电位靠拢即出现终板膜的去极化,终板膜那种去极化电位为终板电位.一次动做电位所引起到200~300个囊泡释搁的乙酰胆碱,脚以正在终板膜上爆收约60mV、持绝1~2ms的终板电位.而每一个囊泡释搁的乙酰胆碱所引起的终板膜0.1~1mV的去极化电位,称微终板电位.乙酰胆碱收挥效率后可通过3办法扫除,即扩集、酶落解战再摄与.由于多个囊泡险些是共步释搁乙酰胆碱至交头间隙,乙酰胆碱的浓度突然降下,乙酰胆碱与受体分离可引起洪量化教门控通讲挨启,出现很快Na+、K+跨膜移动,故终板电位降下很快.然而交头间隙中的乙酰胆碱很快被突触后膜上的胆碱酯酶火解,乙酰胆碱浓度落矮,递量门控通讲关关,终板电位下落,包管下次到去的神经冲动效力,被火解的产品主动天再摄与到轴突终梢,可动做再合成乙酰胆碱的本料.(2)效率果素:①效率乙酰胆碱的释搁,如细胞中Mg2+浓度删下,与Ca2+比赛,使Ca2+内流缩小,递量释搁量缩小;②效率递量与受体的分离,如沉症肌无力是果为自己免疫性抗体损害了终板膜上的N2受体通讲,肉毒杆菌中毒是果为肉毒毒素压造递量释搁;③效率乙酰胆碱的落解.新斯的明战有机农药可压造胆碱脂酶活性,碘解磷定可回复被压造了的胆碱脂酶的活性.。

[论述题3分]简述骨骼肌接头处兴奋传递的过程及其机制骨骼肌接头处兴奋传递的过程及其机制是指神经冲动在神经传递过程中从神经末梢经过突触传递到肌纤维,从而引起肌肉收缩的过程。

这一过程涉及到神经元、突触和肌纤维之间的相互作用,其机制主要包括突触前细胞与突触后细胞之间的信息传递、神经冲动的传导以及肌肉收缩的调控。

首先,骨骼肌接头处兴奋传递的过程开始于神经冲动的传导。

当神经冲动到达神经元的轴突末端时,会导致细胞膜内部和外部的电位差发生改变,形成动作电位。

这个电位变化将激发突触前细胞内的神经递质(如乙酰胆碱)释放到突触间隙中。

其次,神经递质进一步影响突触后细胞。

神经递质通过突触间隙扩散到突触后细胞的细胞膜上,与其上的受体结合。

在骨骼肌接头处,主要是乙酰胆碱作为神经递质,与突触后细胞上的乙酰胆碱受体结合。

这种结合导致突触后细胞内钠离子通道的打开,使钠离子大量进入细胞内。

然后,钠离子的进入引起突触后细胞内电位的改变。

由于钠离子通道打开,细胞内部的电位由负电位转变为正电位,从而导致动作电位在突触后细胞上的传导。

这个电位改变会在神经肌肉接头处引发兴奋融合,从而传递到肌纤维中。

最后,肌纤维的收缩受到调控。

当动作电位传导到肌纤维上时,会引发肌钙蛋白的释放和肌纤维的收缩。

在骨骼肌接头处,突触后细胞释放的乙酰胆碱会引起肌钙蛋白释放,然后肌钙蛋白与肌原纤维结合,激活肌肪蛋白,促使肌纤维的收缩。

这个过程是利用肌肉蛋白结构的改变来实现肌肉收缩。

综上所述,骨骼肌接头处兴奋传递的过程及其机制是一个复杂的过程,涉及到神经细胞、突触和肌肉细胞之间的相互作用。

通过神经冲动的传导、神经递质的释放和突触后细胞内电位的改变,最终引发肌纤维的收缩,实现肌肉运动。

这个过程对于人体的正常运动和动作的实现起到重要的作用。

神经-肌接头兴奋传递过程:

动作电位达到运动神经元轴突末梢,接头前膜去极化,Ca2+通道(电压门控通道)开放,钙离子内流,引起含有乙酰胆碱的囊泡向接头前膜移动,和接头前膜发生融合破裂,释放乙酰胆碱,乙酰胆碱与接头后膜(终板膜)N2型受体结合,引起Na+通道开放,Na+内流,终板膜去极化,产生终板电位(局部电位),扩布到邻近肌细胞膜,肌膜去极化到阈电位水平,产生动作电位。

兴奋-收缩耦联过程:

动作电位在肌膜上传导到横管(肌膜),引起横管膜上电压敏感L型Ca2+通道变构,引起终池(肌浆网)膜Ca2+通道开放,终池内钙离子流入肌浆内,肌浆内钙离子浓度升高,肌浆内钙离子与肌钙蛋白C 结合,肌钙蛋白构象发生改变,原肌球蛋白受到牵拉,使横桥(肌球蛋白结构一部分)和肌动蛋白结合的位点暴露,横桥和肌动蛋白结合,拉动细肌丝向M线移动,发生肌肉收缩。

心肌兴奋收缩耦联:动作电位在心肌细胞膜传导,发生去极化,使L 型钙通道开放,钙内流,内流的钙诱导肌浆网钙离子通道开放,释放钙,引起肌浆内钙离子水平升高,引起肌肉收缩。

神经肌肉接头处得兴奋传递过程及其影响得因素(1)过程:

1、运动神经兴奋,动作电位传导到神经末梢,接头前膜去极化。

2、电压门控通道开放,钙离子进入轴突末梢,促进末梢释放递质乙酰胆碱至神经接头间隙、

3、乙酰胆碱与终板膜上得N2受体结合

4、终板膜上化学门控阳离子通道开放,对钠离子与钾离子通透性增加、

5、钠离子内流大于钾离子外流,终板膜去极化而产生终板电位

6、终板电位刺激肌膜产生动作电位

详细过程:

A、接头前过程、

a、乙酰胆碱得合成与贮存

这就是神经-肌肉接头得兴奋传递得前提。

乙酰胆碱在神经末梢中由胆碱与乙酰辅酶A在胆碱乙酰化酶得作用下合成得。

乙酰辅酶A主要来自神经末梢内得线粒体,胆碱则就是靠膜上得特殊载体转运到神经末梢内得,其中50%就是释放入接头间隙中得乙酰胆碱水解产物,被再摄取回来重复利用得。

合成与摄取回来得乙酰胆碱,均以囊泡形式包装贮存,以备释放。

b、乙酰胆碱得释放

Ca2+内流就是诱发乙酰胆碱释放得必要环节。

当动作电位到达神经末梢时,接头前膜得去极化使电压门控Ca2+通道开放,大量Ca2+

由胞外进入到突触前末梢内,这些Ca2+不仅就是一种电荷携带者,可抵消神经末梢内得负电位,而且本身就就是一种信使物质,可以触发囊泡中得乙酰胆碱以胞吐得形式释放到接头间隙中。

一次动作电位引起得Ca2+内流,可导致200~300个囊泡几乎同步地完全释放出乙酰胆碱分子。

由于每个囊泡中所含得乙酰胆碱分子数相等,约5000~10000个,故这种以囊泡为单位得倾囊释放,被称为量子释放。

如果降低细胞外Ca2+ 浓度或用Mg2+阻断Ca2+ 内流,动作电位到达时并不能引起乙酰胆碱释放,说明Ca2+ 在前膜得兴奋与乙酰胆碱递质释放过程中起偶联与触发作用。

这里Ca2+得进入量也决定囊泡释放得数量。

B、乙酰胆碱在接头间隙得扩散

乙酰胆碱在接头间隙后,经扩散与终板膜上得胆碱能受体特异性结合,触发接头后过程。

C、接头后过程

a、乙酰胆碱受体及终板电位

在终板膜上得N型乙酰胆碱受体,就是集受体与通道为一体得一个蛋白大分子结构。

当乙酰胆碱分子与受体结合后,使受体-通道分子通道开放,允许Na+、K+甚至少量得Ca2+通过。

由于这几种离子在细胞内外分布特点,故主要就是使Na+内流,少量K+外流,结果就是终板膜原有静息电位负值减少,向零电位靠近即出现终板膜得去极化,终板膜这种去极化电位为终板电位。

一次动作电位所引起到200~300个囊泡释放得乙酰胆碱,足以在终板膜上产生约60mV、持续1~2ms得终板电位。

而每一个囊泡释放得乙酰胆碱所引起得终板膜0、1~1mV得

去极化电位,称微终板电位。

b、乙酰胆碱从接头间隙得清除

乙酰胆碱发挥作用后可通过3方式清除,即扩散、酶降解与再摄取。

由于多个囊泡几乎就是同步释放乙酰胆碱至接头间隙,乙酰胆碱得浓度突然升高,乙酰胆碱与受体结合可引起大量化学门控通道打开,出现很快Na+、K+跨膜移动,故终板电位升高很快。

但接头间隙中得乙酰胆碱很快被突触后膜上得胆碱酯酶水解,乙酰胆碱浓度降低,递质门控通道关闭,终板电位下降,保证下次到来得神经冲动效应,被水解得产物被动地再摄取到轴突末梢,可作为再合成乙酰胆碱得原料。

(2)影响因素:

①影响乙酰胆碱得释放,如细胞外Mg2+浓度增高,与Ca2+竞争,使

Ca2+内流减少,递质释放量减少;

②影响递质与受体得结合,如重症肌无力就是因为自身免疫性抗体

破坏了终板膜上得N2受体通道,肉毒杆菌中毒就是因为肉毒毒素抑制递质释放;

③影响乙酰胆碱得降解。

新斯得明与有机农药可抑制胆碱脂酶活

性,碘解磷定可恢复被抑制了得胆碱脂酶得活性。