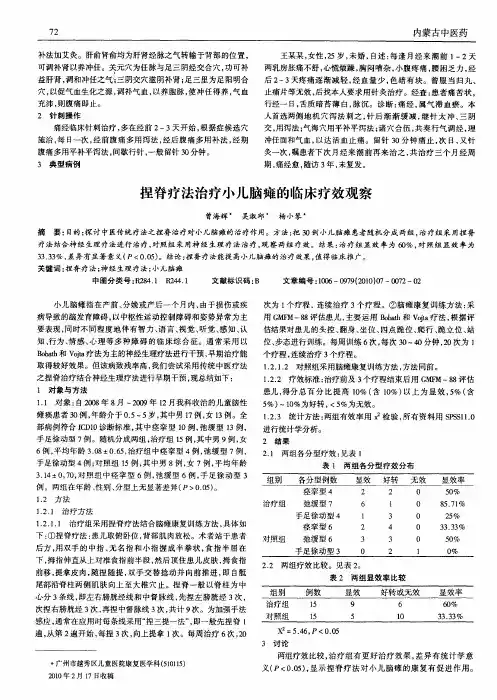

治疗小儿脑瘫的中医方法

- 格式:doc

- 大小:17.50 KB

- 文档页数:2

穴位注射联合现代医学康复技术治疗小儿脑性瘫痪的疗效摘要:小儿脑性瘫痪是一种临床儿科中导致儿童瘫痪的常见疾病。

穴位注射疗法又称水针疗法,是在中医理论的指导下在穴位或相应部位进行药物注射,将针刺药理、穴位特性综合运用,从而达到防病、治病目的的一种方法。

穴位注射联合现代医学康复技术治疗小儿脑性瘫痪的方法现已成为目前研究小儿脑性瘫痪治疗的关键疗法。

对此,本文主要从当下穴位注射联合现代医学康复技术治疗小儿脑性瘫痪的意义出发,探讨穴位注射联合现代医学康复技术治疗小儿脑性瘫痪的疗效,旨在更好地完善治疗小儿脑性瘫痪,为小儿脑性瘫痪患者康复回归社会打下良好基础。

关键词:穴位注射;现代医学康复技术;小儿脑性瘫痪小儿脑性瘫痪,全称“脑性瘫痪”,俗称脑瘫,是指婴儿出生前到出生后一个月内脑发育早期,由于多种原因导致的非进行性脑损伤综合征。

是指从出生后一个月内脑发育尚未成熟阶段,由于非进行性脑损伤所致的以姿势运动功能障碍为主的综合征,也是小儿时期常见的中枢神经障碍综合征。

主要表现为中枢性运动障碍以及姿势异常,还可伴有智力低下、癫痫、感知觉障碍、语言障碍及精神行为异常等,严重者会伴有智力不足、癫痫和肢体抽搐、语言功能出现障碍等,是引起小儿机体运动残疾的主要疾病之一。

对于小儿脑瘫来说,当下医疗认为综合治疗效果是最好的,综合治疗具体内容包括:药物治疗、手术治疗、康复治疗等多学科综合治疗方法。

在治疗过程中应有一整套针对每个患者不同情况的详细术前临床评估,并选择合适术式进行个体化治疗,同时应强调术后坚持长期正规康复训练的重要性,这是保证疗效、防止复发的关键。

但综合治疗方法虽好,具有一定的疗效,但往往十分有限。

一、穴位注射联合现代医学康复技术治疗小儿脑性瘫痪的意义小儿脑瘫的全球发病率相当高,每1000名活产婴儿中有1-5名儿童患有脑瘫,世界上约有1700万人受脑瘫影响。

分娩前后的各种因素可能导致脑瘫,如缺氧、创伤、感染、遗传因素和发育性脑异常。

脑瘫的中医疗法中医把脑瘫归属于“五迟五软”、“手足拘挛”、“痿症”等范畴。

中医治疗脑瘫在两千多年前就有记载。

目前国内采用传统医学治疗脑瘫的方法较多,如按摩、针灸、中药,气功等等,均有不同程度的疗效。

按摩按摩治疗脑瘫简而易学且又行之有效。

通过按摩使患儿的经络疏通、气血调和,使郁闭之气通畅,促进疾病康复。

但是由于小儿生理特点的原因、脏腑娇嫩、形气未充;肌肤柔弱,故按摩时既不可用力过猛,又不能过轻,要轻柔深透,适达病所。

下面介绍常用的两种小儿按摩法:按法用拇指或掌的根部按压一定部位或穴位,并逐渐用缓力按之后,少停,再继用缓力按之以后慢慢将手指抬起。

揉法以中指、食指或拇指的指端,或手掌根部或大鱼际肌按某一穴位左右旋转。

揉的方向:“顺时针”方向为补,“逆时针”方向为泻,左右顺、逆旋转揉之为平补平泻。

具体操作方法是,患儿取俯卧位;操作者站在患儿侧面,沿脊柱方向从上而下点按督脉上的俞穴,2—3次。

督脉主一身之阳,督脉阳气一开,全身阳气也随开阖。

以后加力叩打,按摩脊柱旁开寸半的足太阳膀胱经诸俞穴。

目的补肾健脾、强筋壮骨,按摩风池、哑门、百会、强间等顶枕部穴位,达到刺激脑部运动区,以促进局部血液循环,利于脑损伤的修复。

点揉委中、承筋、承山等下肢穴位,目的在于刺激胫神经,对矫正尖足有一定帮助。

对四肢的按摩方法,通常采用按、揉、捏、拿四种手法,以此来促进肢体肌群的血液循环以降低肌张力、促进肌力的恢复。

上肢穴位、合谷、曲池、肩髃等。

下肢穴位,委中、足三里,承山、殷门关、阳陵泉等。

操作者在给患儿按摩时,一定要配合穴位,否则,疗效欠佳。

头皮针疗法是祖国医学的经络系统和针灸疗法与现代医学的大脑皮层功能定位理论相结合,经过医疗实践发展起来的一种新的针刺疗法。

它可反射性地增加皮层相应部位的血流量,利用侧支循环,改善皮层缺血、缺氧状态,以减轻组织损伤,使肢体、肌力和关节功能得以改善或恢复。

此方法简单安全、无副作用。

易于家长与患儿接受。

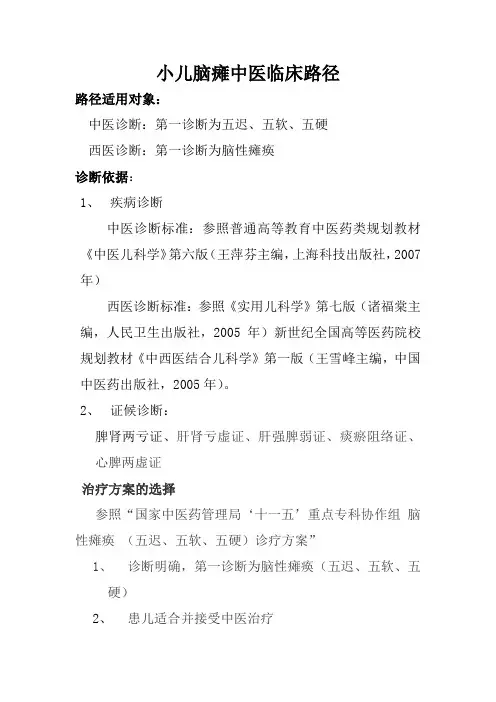

小儿脑瘫中医临床路径路径适用对象:中医诊断:第一诊断为五迟、五软、五硬西医诊断:第一诊断为脑性瘫痪诊断依据:1、疾病诊断中医诊断标准:参照普通高等教育中医药类规划教材《中医儿科学》第六版(王萍芬主编,上海科技出版社,2007年)西医诊断标准:参照《实用儿科学》第七版(诸福棠主编,人民卫生出版社,2005年)新世纪全国高等医药院校规划教材《中西医结合儿科学》第一版(王雪峰主编,中国中医药出版社,2005年)。

2、证候诊断:脾肾两亏证、肝肾亏虚证、肝强脾弱证、痰瘀阻络证、心脾两虚证治疗方案的选择参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组脑性瘫痪(五迟、五软、五硬)诊疗方案”1、诊断明确,第一诊断为脑性瘫痪(五迟、五软、五硬)2、患儿适合并接受中医治疗路径时限病房标准住院日≦90天进入路径标准1.第一诊断必须符合五迟、五软、五硬和脑性瘫痪的患儿。

2.患儿同时具有其他疾病,若在治疗期间无需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入本路径。

入院检查项目1.必需的检查项目(1)血常规、尿常规、便常规(2)乙肝病毒表面标志物2.可选择的检查项目:根据患儿病情需要而定,如头颅影像学检查(CT或MRI)、脑电图检查,髋关节X线检查,听力筛查等治疗方法推拿治疗 2、针刺疗法 3、灸疗 4、中药熏洗 5、其他疗法:根据病情需要,选择穴位注射、经络导平等疗法 6、辨证口服中药制剂(1)脾肾两亏证:健脾补肾、生肌壮骨(2)肝肾亏虚证:滋补肝肾、强筋壮骨(3)肝强脾弱证:柔肝健脾、益气养血(4)痰瘀阻络证:涤痰开窍,活血通络(5)心脾两虚证:健脾养心,补益气血 7、康复训练:根据患儿病情选择运动疗法、作业疗法、言语训练、引导式教育、感觉统合训练、吞咽功能障碍的训练、益智疗法等多方面内容 8、护理:辨证施护出院标准1、粗大运动功能量表评价治疗后比治疗前总分数提高≧5分。

2、异常姿势减轻有无变异及原因分析1、病情加重,需要延长住院时间,增加住院费用。

小儿脑性瘫痪诊疗常规[概述]小儿脑瘫是小儿脑性瘫痪的简称,指出生前至出生后一个月内各种原因所致的非进行性脑操作所致的综合征,主要表现为中枢性运动障碍和姿势异常。

属中医五迟、五软范畴。

中医认为本病多因禀赋不足、胎育不良,以致精血空虚、脑髓失养,则脑与肢体发育不全、功能障碍。

或因大病损伤脑髓或产时脑部受损,通过经络而累及四肢百骸,五官九窍,以致产生脑瘫的种种证候。

[临床表现]脑瘫临床表现多种多样,由于类型、受损部位的不同而表现各异,即使同一类型,在不同年龄阶段,表现也不一样。

虽然临床表现错综复杂,但脑瘫小儿一般都有以下表现:1.中枢性运动障碍:表现为运动发育落后,如患儿抬头、翻身、坐和四肢运动发育落后或脱漏。

自主运动困难,动作僵硬,不协调,不对称,出现异常的运动模式或联合反应和不自主动作等。

2.肌张力异常:表现为肌张力增高、低下或高低变化不定。

常有异常的姿势反射。

3.合并症:脑瘫小儿常同时存在其他一些疾患,常见为癫痫、智力低下、行为及感知觉障碍等。

[体征及检查]1.非对称性紧张性颈反射检查时置小儿仰卧位,头居中,上下肢伸展,然后将小儿头转向一侧。

阳性反射表现为小儿头部转向一侧的上、下肢伸展,另一侧上、下肢屈曲。

正常婴儿4-6个月以前出现阳性反应属正常,6个月后仍有为病理性。

2.对称性紧张性颈反射检查时,将小儿从俯卧位抱起,将其头颈尽量前屈和后伸。

阳性反射表现为:当将小儿头屈曲时,其上肢屈曲,下肢伸展;当将小儿头伸展时,其上肢伸展,下肢屈曲。

正常婴儿6个月左右转为阴性。

3.握持反射置婴儿仰卧或坐位,检查者将食指或小棒从小儿手掌尺侧方向伸入其手中并按压其手掌,阳性反射表现为小儿手指迅速屈曲、紧握。

正常小儿出生后3-4个月转为阴性,逐渐被有意识的抓握动作替代。

4.交叉伸展反射检查时,置小儿仰卧,头放正,检查者一手将其下肢伸直,另一手按压或叩打该侧足底。

阳性反射表现为另侧下肢先屈曲、内收,然后伸展。

正常婴儿2个月内呈阳性反射。

中医小儿脑瘫患者的诊疗规范一、临床表现小儿脑瘫为脑性瘫痪的简称,是指小儿因多种原因(如感染、出血、外伤等)引起的脑实质损害,出现非进行性、中枢性运动功能障碍而发展为瘫痪的疾病。

严重者伴有智力不足、癫痫、肢体抽搐及视觉、听觉、语言功能障碍等表现。

是多种原因引起脑损伤而致的后遗症。

主要是先天不足,或后天失养,或病后失调,致使精血不足,脑髓失充,五脏六腑、筋骨肌肉、四肢百骸失养而形成的亏损之证。

二、治疗方法1.艾灸疗法【主穴】督脉穴为主,如大椎、身柱、腰阳关等。

【配穴】肾气亏虚型灸肾俞、关元、命门、气海、风池,伴有遗尿者加灸中极;脾气不足型灸脾俞、足三里、三阴交、血海、中皖、脾俞、肾俞,伴有纳差者加灸公孙;肝血不足型选肝俞、肾俞、血海、气海、膈俞。

【操作】把艾条做成米粒大小圆锥形多柱,放在要施灸的穴位处,点燃,待快燃尽时用拇指按压艾炷。

每次选穴5〜6个,每日3〜4次,10天为1个疗程。

2.中药熏洗疗法【药物】伸筋草30g,透骨草30g,杜仲20g,牛膝30g,丹参30g,当归20g,桑寄生30g,续断30g,桃仁30g,红花30g,葛根30g,白芍30g,宣木瓜30g,鸡血藤30g,全虫6g,地龙15g等。

【操作】采用医用智能治疗仪(适用于小儿熏蒸),将药物和水放入药仓中煎煮,蒸汽温度调控在40~42t,患儿躺在治疗舱内,每次30分钟,每天1次,30天为1个疗程,共3个疗程。

3.推拿疗法全身推拿法【操作】患儿仰卧位,点揉印堂到太阳、百会,搓、摩头部两侧。

托起患儿头部,使患儿半躺位,点风池,搓、擦枕后边缘。

患儿手握拳者,先将其屈腕90。

,握拳手指自然会伸开,医者一手按点内关,另一手拇指按掌指关节,按揉掌背肌腱及屈肌面。

背伸患儿腕部,上提患儿手指。

患儿前臂平伸外展,医者一手压住患儿掌根,另一手按揉正中神经,拔揉腋下至腕部尺侧肌腱,屈伸肩、肘关节,点曲池、手三里、合谷。

掌揉、拿大腿前外侧,拔小腿外侧肌群,点按足三里、阳陵泉等穴。

中医儿科脑性瘫痪诊疗指南一.范围本指南提出了脑性瘫痪的诊断、辩证、治疗建议。

本指南适用于18周岁以下人群脑性瘫痪的诊断和治疗。

二.术语和定义下列术语和定义适用于本指南。

脑性瘫痪cerebral palsy脑性瘫痪是指一组持续存在的导致活动受限的运动和姿势发育障碍综合症,这种综合症是由于发育中的胎儿或婴儿脑部非进行性损伤或发育缺陷引起的。

脑性瘫痪的运动障碍常伴有感觉、认知、交流.感知和/或行为障碍,以及癫痫和继发性骨骼肌问题。

临床以立迟.行迟.语迟、发迟、齿迟,手硬.足硬、肌肉硬、头颈硬、关节硬,或颈软.手软.脚软.口软.肌肉软为主要特征。

属于中医“五迟” “五硬” “五软”等范畴。

三、诊断(一)临床表现运动发育落后,抬头.翻身、抓物.坐.爬.立、行等动作发育迟于同龄正常小儿;肌肉张力异常,肢体几张或肌肉萎软,可见手硬.足硬、肌肉硬、头颈硬、关节硬,或颈软.手软.脚软、口软、肌肉软等;姿势异常,可见头颈后仰,甚或呈角弓反张、上肢僵直、手紧握拳.下肢硬直交叉.尖足等,或肢体不对称.头颈躯干扭转,或表现为软弱无力的姿势;常有体格发育迟缓、发迟、齿迟、言语落后.听力及视力异常.癫痫发作等。

(二)诊断条件本病病变部位在脑部,症状在婴儿期出现,引起脑性瘫痪的脑损伤为非进行性,或有脑部发育缺陷而引起,主要表现为肌张力和姿势异常.运动发育落后及障碍、神经反射检查异常等,可合并智力障碍.癫痫.感知觉障碍、交流障碍、行为异常及其他异常,需要除外进行性疾病所致的中枢性运动障碍及正常小儿暂时性运动发育迟缓。

(三)实验室及特殊检查头颅CT/MRI:能帮助了解是否有脑损伤或脑结构异常,对探讨脑瘫的病因及诊断预后有帮助。

脑电图:可以了解是否合并癫痫,并可辅助脑瘫的临床诊断及指导治疗O脑干听觉、视觉诱发电位:了解听力、视力是否有损伤。

病原学检查:了解患儿是否有宫内感染,明确脑瘫病因,指导〉台疗。

染色体.血、尿代谢检查:排除一些染色体疾病及遗传代谢性疾病。

治疗小儿脑瘫的中医方法

中医对于小儿脑瘫的治疗其实并不是很容易,因为中医认为小儿脑瘫是属于先天性的,通过后天药物的调理是并不明显的。

最多就只能使用针灸及药物合用来帮助恢复小儿的身体机能。

那么,治疗小儿脑瘫的中医方法是什么呢?下面我们来了解一下。

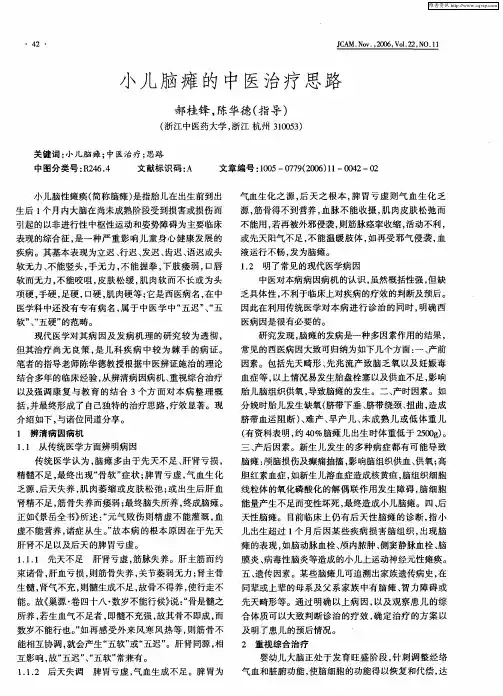

脑瘫多属于中医理论中的痿证,表现为五迟和五软,中医理论中对于脑瘫的治疗原则包括调节阴阳、扶正祛邪、治标与治本、针药并施、多发并治等,这些治责对于临床治疗立法、处方、用药,具有普遍指导的意义。

治疗小儿脑瘫的中医方法。

中医认为脑瘫的发生从根本上是阴阳的相对平衡受到破坏,出现偏盛偏衰的结果。

因此在治疗时应补偏救弊,恢复阴阳的相对平衡,才能有助于治愈疾病。

脑瘫调整阴阳的治疗多采用滋养肝肾的方法。

中医理论认为邪气盛,精气就会变得亏虚,脑瘫治疗应扶正祛邪,儿补虚泻实是扶正祛邪的具体运用和体现,正虚则应扶正,邪盛则应祛邪,扶正与祛邪同时并举,适用于正虚邪实的病症。

脑瘫患儿先天禀赋不足,精气不充是其病本,气血运行不畅,四肢不能协调运动是其病标。

在临床用药治疗脑瘫时,在急性期应采用先治标再治本的法则,缓解期在进行标本兼治。

中医理论中除了中药治疗外,还包括很多治疗方法。

在脑瘫治疗时,可以针药并施、多法并治,疏通经络,使筋肉得到滋养,有利于提高疗效。

同时对于小儿脑瘫的治疗还有其他的治疗方式,例如生物、物理、康复治疗。

生物治疗这是一种使用神经因子,来替代或修复受损神经细胞,和神经组织的治疗方法,无依赖性、无任何毒副作用和不良反应,且能增强患儿的机体免疫力,从根本上解决了神经系统疾病,顽固不愈的难题。

物理治疗,进行针灸、按摩等手段,促进康复,另外针对合并症治疗,亦可广泛使用中药内服、外用,以及理疗等有针对性促进康复。

康复训练,护理人员可以根据脑瘫患者的病情,及年龄采取针对性的智能,及言语训练,可采取听语指图、实物和数字辨认与分类、简单的数字计算、复述性训练等方法。

以上是有关治疗小儿脑瘫的中医方法的相关介绍,通过介绍您对中医治疗小儿脑瘫是否有些了解了呢?中医治疗小儿脑瘫是较为繁琐复杂的,但是也不会有后遗症,只是通过长时间的调理,一点点的恢复小儿身体机能。

所以中医治疗小儿脑瘫还是一个不错的选择。

原文链接:/ztinfo/50286.html。