中国古代文明的形成和发展(先秦部分)

- 格式:ppt

- 大小:1.26 MB

- 文档页数:89

中华文明的形成与发展——秦汉时期(公元前221~公元220年)一、选择题1.[2023·山东省济宁市高三上期末质量检测]在汉代的政治语汇中,常可看到“拨乱内容出处(刘邦去世后,群臣赞美他)拨乱世反之正,平定天下《史记·高祖本纪》高皇帝拨乱世反诸正《史记·三王世家》拨乱诛暴,平定海内,卒践帝祚,成于汉家《史记·秦楚之际月表》汉兴,拨乱反正,日不暇给《汉书·礼乐志》A.结束农民战争B.否定秦代暴政C.继承秦的制度D.消除地方割据2.[2023·广东六校高三联考]下图是汉代牛郎织女画像石,石右举鞭牵牛者为牛郎,其上三星相连者为牛郎星(河鼓三星),石左下角四星相连成房子状,内有一女子跪坐,当为织女。

左上角七星相连环绕一兔者为毕宿,石中部为白虎星座。

此画像石( )A.体现了汉代绘画注重写实B.凸显了精耕细作生产模式C.证实了民间传说的真实性D.反映了当时的天文学成就3.[2023·赤峰市高三4月模拟]汉武帝时期,桑弘羊主持的财政改革对盐的生产实行民制官收政策,在市内设官吏定点销售,在不设市的小邑和乡村,特准中小商人在交纳重税的条件下分销给消费者。

此举意在( )A.推动制盐业的繁荣B.统一盐价稳定市场C.控制盐业增加收入D.打击商人消灭割据4.[2023·重庆一中高三月考]《黄帝内经》曰:“夫人生于地,悬命于天,天地合气,名之曰人”“人以天地之气生,四时之法成”,并反复强调“(人)与天地相应,与四时相副,人参天地”。

《黄帝内经》中的这一思想( )A.彰显了实践经验体系的建构B.坚持了道家无为而治理论C.强调了人与自然应和谐统一D.蕴含了朴素的唯物论思想5.[2023·湖南永州二模]“县官”一词,传世文献中先秦时期仅有两例。

秦汉以后文献中则大量出现“县官”一词,如《史记》中含注共出现36次,《汉书》中含注共出现82次,《后汉书》中含注共出现28次。

先秦历史知识点详细先秦是指中国秦朝以前(即公元前221年以前)的时代的统称,是指从传说中的三皇五帝到战国时期这个阶段。

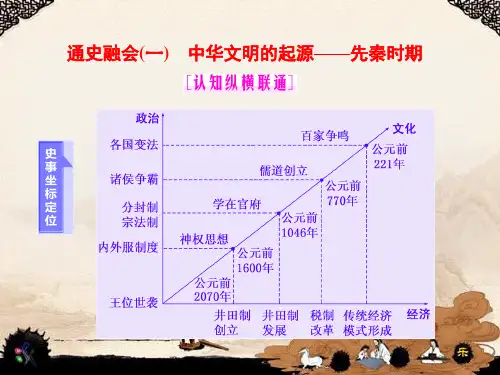

下面由为大家整理的先秦历史知识点详细,希望对大家有帮助!先秦历史知识点详细一古代中华文明的起源和奠基时期阶段特征:先秦是指我国秦统一以前的历史时期,是中华文明的勃兴阶段。

经历从原始社会到奴隶社会,再到封建社会的发展过程;生产力不断进步,精耕细作的农耕经济模式确立;中华文化萌生,奠定了中华民族传统文化的基础。

㈠夏商周时期(公元前2070年;公元前771年)【具体史实】1、政治上: 奴隶社会的形成、发展、鼎盛,夏朝实行王位世袭制;西周确立分封制、宗法制、礼乐制度;奴隶社会强盛。

,以血缘关系为纽带形成国家政治机构、神权与王权相结合(占卜)、最高执政集团尚未实现权力的高度集中2、经济上: 生产工具和耕作方式发生变化。

石器助耕,青铜器在农业很少使用;简单协作;(1)农业:实行井田制;耕作方式:青铜中耕但仍以石器锄耕为主;大禹治水;(2)手工业:商朝已有织机,能生产斜纹提花织物;妇工;以“青铜冶炼”为主的官营手工业产生,青铜时代(代表礼制、权力和秩序);陶向瓷过渡;(3)商业:职业商人和最早货币出现;工商食官;3、文化上:以甲骨文和青铜器制造为代表的商文化在古代世界占有特殊的地位;最早文字商代甲骨文是比较成熟的文字、周朝金文;宫廷舞蹈;礼乐文化;《诗经》的内容;绘画:从萌芽走向成熟关键期;夏朝历法《夏小正》。

先秦历史知识点详细二春秋战国时期:(公元前770~前221年)奴隶社会向封建社会过渡【总特征】:政治:社会大动荡、大变革;奴隶社会瓦解,封建社会形成;分封制逐步瓦解,县制确立,专制主义中央集权制度初步形成;经济:生产力得到显著的发展,封建经济形成和初步发展;思想:思想和科技繁荣,奠定中国传统文化的基础。

【具体史实】1、政治:由奴隶社会向封建社会转型的社会大变革时期:周天子势力衰微,诸侯割据争霸,分封制破坏;诸侯各国纷纷变法,商鞅变法建立县制,确立封建土地私有制,封建专制主义中央集权制度初步形成。

中国古代文明的主要特点与发展历程中国是世界上拥有悠久历史的国家之一,其古代文明的特点与发展历程对于理解中国的现代社会和文化具有重要意义。

在中国古代文明的发展中,有几个主要特点和历史阶段值得我们关注。

一、中华文明的起源与发展中国古代文明的起源可以追溯到数千年前的新石器时代,当时的中国出现了仰韶文化、龙山文化等。

这些古代文化形成了中国古代文明的基石,并在后来的发展中交织形成了中华文明的多样性。

随着时间的推移,中国古代文明逐渐发展出了各种不同的特征。

尤其是在商朝和西周时期,中国古代文明出现了社会等级制度、文字的出现和发展等重要特点。

商周时期的商代和西周朝代,对于中国古代文明的进一步发展影响深远。

二、中华文明的主要特点1. 社会等级制度:中国古代文明的一个显著特点是其社会等级制度。

封建等级制度的建立和发展对于中国古代文明的演进具有重要作用。

在封建等级制度下,君主、贵族和庶民之间的关系严格规定,并且有明确的社会地位和责任。

2. 文字的出现与发展:中国是世界上最早拥有文字的国家之一。

甲骨文是最早出现的一种象形文字,用于商代的卜辞。

在商周时期,甲骨文逐渐发展成为一种更规范的文字,成为后来汉字的起点。

3. 思想和哲学的繁荣:中国古代文明对于思想与哲学的发展作出了巨大的贡献。

儒家、道家、墨家等各种思想学派的兴盛,为中国古代文明的繁荣做出了重要贡献。

这些思想对于中国人民的价值观和行为准则产生了深远的影响。

4. 科技与艺术的进步:中国古代文明在科技和艺术方面取得了重大突破。

例如,中国古代文明在农业、制瓷、纺织和建筑等领域都有独特的贡献。

同时,中国古代文明在绘画、音乐、舞蹈和戏剧等艺术形式上也有丰富的创作。

三、中华文明的发展历程1. 先秦时期:先秦时期是中国古代文明发展的重要时期。

这一时期出现了众多伟大的思想家和哲学家,如孔子、老子等。

同时,在农业、冶金和商业等方面也取得了重大进展。

2. 隋唐时期:隋唐时期是中国古代文明的鼎盛时期。

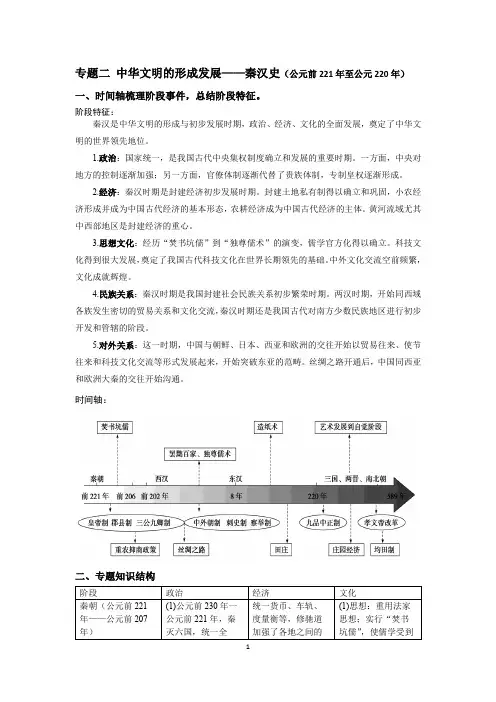

专题二中华文明的形成发展——秦汉史(公元前221年至公元220年)一、时间轴梳理阶段事件,总结阶段特征。

阶段特征:秦汉是中华文明的形成与初步发展时期,政治、经济、文化的全面发展,奠定了中华文明的世界领先地位。

1.政治:国家统一,是我国古代中央集权制度确立和发展的重要时期。

一方面,中央对地方的控制逐渐加强;另一方面,官僚体制逐渐代替了贵族体制,专制皇权逐渐形成。

2.经济:秦汉时期是封建经济初步发展时期。

封建土地私有制得以确立和巩固,小农经济形成并成为中国古代经济的基本形态,农耕经济成为中国古代经济的主体。

黄河流域尤其中西部地区是封建经济的重心。

3.思想文化:经历“焚书坑儒”到“独尊儒术”的演变,儒学官方化得以确立。

科技文化得到很大发展,奠定了我国古代科技文化在世界长期领先的基础。

中外文化交流空前频繁,文化成就辉煌。

4.民族关系:秦汉时期是我国封建社会民族关系初步繁荣时期。

两汉时期,开始同西域各族发生密切的贸易关系和文化交流,秦汉时期还是我国古代对南方少数民族地区进行初步开发和管辖的阶段。

5.对外关系:这一时期,中国与朝鲜、日本、西亚和欧洲的交往开始以贸易往来、使节往来和科技文化交流等形式发展起来,开始突破东亚的范畴。

丝绸之路开通后,中国同西亚和欧洲大秦的交往开始沟通。

时间轴:二、专题知识结构三、基础知识梳理(一)政治:1.秦朝(公元前221年至公元前207年)(1)统一:秦灭六国,统一全国,确立了中央集权制度,推动了中华民族多元一体格局的形成。

(2)皇帝制度:皇帝总揽司法、立法、行政、军事等权利力,确立皇权至上、皇帝独尊、皇位世袭的政治制度。

(3)中央与地方:中央设立三公九卿制,丞相、御史大夫、太尉分掌行政、监察、军务,彼此相互配合又相互牵制,加强皇权;地方推行郡县制,郡县长官由皇帝任命,有任期限制,选官制度沿袭战国以来的军功爵制度,官僚政治初步形成。

(4)颁布《秦律》,以法为教,以吏为师,垄断教育,文化专制。

中国古代各时期的历史阶段特征第一阶段古代中华文明的起源和奠基时期:先秦文明(170万年前—前221年)【阶段特征】是中华民族形成和发展的重要时期,这一时期出现的政治制度、经济形态、思想文化奠定了古代中华文明的基础。

(一)夏商周时期(是我国由原始社会进入文明社会的重要历史阶段)经济:形成了农耕经济的雏形,农业上,夏、商、周时期已种植五谷,火耕、耜耕;工商业,青铜时代,商朝出现职业商人,以贝为币,实行工商食官政策政治:国家产生和初步完善。

夏朝的王位世袭制,商朝的内外服制度;西周建立了以血缘为纽带的政治制度―宗法制、分封制等,对古代中华民族的政治观以及伦理观产生了深刻影响。

思想文化:礼乐制度、甲骨文、傩(二)春秋战国时期(社会转型时期,新旧交替,除旧布新成为社会发展的主题)经济:铁犁牛耕推动下社会生产力发展迅速,促使了井田制向土地私有制的转变和小农经济的形成。

私营工商业兴起。

政治:奴隶社会瓦解,封建社会形成。

各国纷纷改革推动了宗法分封制的瓦解和中央集权制的确立。

思想:百家争鸣推动思想的大解放。

科技:取得很高成就。

(司南、《甘石星经》、九九乘法口诀、筹算法、《黄帝内经》)文艺:帛画、《诗经》、楚辞、宫廷宴乐、第二阶段古代中华文明的形成和发展时期:秦汉文明(前221-220年)【阶段特征】封建大一统局面的形成时期,封建社会形成和初步发展期。

是中国古代文化第一个高峰,政治经济文化的全面发展奠定了中华文明的世界领先地位,标志着中华文明的形成和发展。

经济:小农经济占据主导地位并初步发展,精耕细作技术日益成熟;工商业得到发展。

政治:统一的多民族国家形成,奠定了中国的政治版图;专制主义中央集权制度创立和巩固。

思想:文化专制,儒家思想正式成为中国封建社会的统治思想。

科技:造纸术、张衡、《九章算术》、医学(《黄帝内经》、张仲景、华佗)等领先世界的成就。

文艺:秦篆汉隶、帛画、汉赋第三阶段古代中华文明的曲折发展时期:魏晋南北朝时期(220-589年)【阶段特征】封建国家分裂;政治:封建国家的大分裂和民族大融合。

第1单元中国古代文明的形成与发展——先秦、秦汉

知识重组

先秦(远古~公元前221年)是中华文明的勃兴阶段。

秦汉时期(公元前221~220年)是封建大一统形成时期。

有奠基意义,对后世影响很大,学习过程中应注意从整个中国古代史认识秦汉的历史地位。

(2)商周时期的政治制度,复习时把握一条主线、两大制度、三个特点

一条主线:王位世袭制的形成与发展

两大制度:分封制与宗法制

三个特点:神权与政权结合,族权与政权结合;以宗法制为核心,以血缘关系为纽带;严格的等级制度

分解自然经济的作用,这是中国古代商品经济与西欧商品经济很大的不同之处,它是中国古代经济长期延续,未能完成向近代转型的重要原因。

经济上就是小农经济的形成;表现在政治上就是中央集权制的形成;表现在文化上就是百家争鸣。

中国各阶段转型时期的历史特征一、中国古代文明的形成与发展先秦、秦。

先秦(远古~公元前221年)是中国古代文明的形成时期;秦汉(公元前221年~公元220年),对整个中国古代文明起到了奠基的作用。

1、政治上:从分封制、宗法制逐渐发展到专制主义中央集权制度。

一方面,中央对地方的控制逐渐加强;另一方面,官僚体制逐渐代替了贵族体制,专制皇权逐渐形成,权力高度集中的政治体制奠定了中国古代政治制度的基础。

2、经济上:农耕经济是中国古代经济的典型特点。

随着社会生产力的发展,春秋战国时期形成以家庭为能为的男耕女织的小农经济,成为中国国古代经济的典型形式;在此基础上,手工业、商业在先秦、秦汉也得到了很大的发展。

3、文化上:在学术领域,经历了从百家争鸣到独尊儒术的演变,奠定了中国传统思想基础;4、文学上:《诗经》和楚辞分别成为我国古代现实主义和浪漫主义文学的源头;5、科学上:形成了东方特色的实用科学。

二、中国古代文明的成熟与繁荣魏晋南北朝、隋唐、宋元。

魏晋南北朝(公元220年~公元589年)、隋唐(公元581年~公元907年)、宋元(公元960年~公元1368年)是中国古代文明继续发展并逐渐走向成熟的历史时期。

1、政治上:中央集权制度在魏晋南北朝遭到一定程度的破坏,但在隋唐和宋元得到继续发展,隋唐形成了三省六部制、科举制,标志着中国古代证制度的成熟,在此基础上,宋元中央集权制进一步完善。

2、经济上:魏晋时期北方的农耕经济遭到一定程度的破坏,隋唐、宋元时期,农耕经济全面繁荣,农业、手工业、商业都取得了辉煌的成就,海上和陆路的对外交往空前繁荣。

3、文化上:魏晋南北朝时期,特立独行的士人群体的形成,推动了书法、绘画、文学等艺术的发展;隋唐时期,科举制度扩大了知识分子队伍,推动了文学艺术的进步;宋代,知识分子地位提高、市民阶层队伍扩大都推动了文化的发展。

三、中国古代文明的繁荣的转型明清。

明清(1368~1840年)是中国古代文明走向衰落并逐渐向近代文明转型的时期。

中国古代史专题一中国古代文明的形成和初步发展先秦秦汉Create self, pursue no self. This is a classic motto, so remember it well.中国古代史专题专题一中国古代文明的形成与初步发展——先秦、秦汉高三历史组 2012-03-04专题概述先秦公元前221以前是中国古代文明的形成时期,秦汉前221年——公元220年是中国古代文明初步发展的时期,这个时期对整个整个古代文明起到了奠基的作用.政治上:从分封制、宗法制逐渐发展到专制主义中央集权制度.一方面,中央对地方的控制逐渐加强,另一方面,官僚体制逐渐代替了贵族体制,专制皇权逐渐形成,权力高度集中的政治体制奠定了中国古代政治制度的基础.经济上:农耕经济是中国古代紧急的典型特点.随着社会生产力的发展,春秋战国时期形成了以家庭为单位的男耕女织的小农经济,成为中国古代经济的典型形式;精耕细作是中国古代农业经济的主要特征之一.中国古代的传统经济政策——重农抑商政策形成.在此基础上,手工业特别是官营手工业商业在先秦、秦汉得到很大发展.文化上:在学术领域,经历了从百家争鸣到独尊儒术的演变,奠定了中国传统思想文化的基础;文学上,诗经和楚辞分别成为我国古代现实主义和浪漫主义的源头;科学上,形成了东方特色的实用科学.考纲解读1、考查重点:中国早期两大政治制度宗法制与分封制的内容、特点及影响;小农经济是历年高考考查的重点;手工业的考查主要集中在手工业的形态及冶金方面;诸子百家的代表及主张.2、考查方式:从题型看,选择题占绝大部分,非选择题只在极个别省份出现.从考查方式看,注重用新材料、设置新情境、图文并茂,考查学生灵活地把握知识的能力.复习建议1、注意古今联系,尤其是对宗法制和分封制,要从其内涵及对现实生活影响的角度进行把握.2、小农经济是我国古代基本的经营方式,对中国社会产生了重大而全面的影响,重点理解小农经济的本质特征及其影响,同时要掌握小农经济的具体表现.3、思想方面,注意区分各家各派的主张,尤其关注儒家思想在当今的意义.主干知识整合一、中国古代政治制度的形成和变革1、商周时期的政治制度2、秦朝中央集权制度的形成(1)内容:a、中央.b、地方:.c、官吏考核d、法律e、监察:.(2)特点:a、;b、;c、 .(3)影响:.3、西汉加强中央集权的措施(1)中央:.(2)地方:.(3).★思考★:中央集权制度的形成与小农经济的关系.二、中国古代经济模式的形成与转型1、农业(1)先秦:A、土地制度:西周:;春秋战国: .B、精耕细作农业的形成:.(2)秦汉:.2、手工业:(1)先秦:.(2)秦汉:.3、商业:.三、中国传统思想文化的形成和发展1、春秋战国时期的百家争鸣(1)背景:a、;b、;C、;d、..2、汉代儒学成为正统思想(1)董仲舒新入学的主张:①;②;③.(2)新入学正统地位确立的影响:.★思考★:儒家思想里包含了很多至今我们还能利用的观点主张,试着找出若干观点及其对现在的现实意义..四、中国古代早起科学技术与文学成就1、科技成就:1数学:;2医学:;3天文学:;4造纸术:.2、汉字的演变:.3、文学成就:1诗经:.;2屈原和楚辞:.;3汉赋:.★思考★:中国传统科技发展特点,以及中国传统科技与西方近代科技的不同..问题拓展1.公元前8世纪~公元前3世纪中西文明的比较形成中国与西方不同文明的根源:在于其经济基础的差异:中国的小农经济是集权政治、集体主义文化倾向的经济基础;希腊的工商业为民主政治、人文主义产生创造了条件.2、汉代新儒学与先秦儒学的区别与联系1区别①董仲舒改造后的新儒学,增加了“天人感应”“君权神授”和“三纲五常”的理论,强调神化王权和等级名分,符合君主专制中央集权的政治需要.②新儒学增加了“大一统”思想,并融合了阴阳家、黄老之学及法家的一些思想.2联系:先秦儒学宣扬的“礼”“仁”“仁政”“民本”为董仲舒新儒学所继承,并适应汉武帝时期的政治需要.新儒学的根本目的是维护封建统治秩序,神化皇权,因此,被历代封建统治者所推崇,成为封建正统思想,确立了在中国传统文化中的主流地位.易错点分析易错点1 宗法制的特点及影响例题 2011年安徽联考西方历史上女性继承王位者屡见不鲜,时至今日,英国、丹麦等国的国家元首依然是女王,但我国两千多年封建社会中皇位继承普遍排斥女性,遵循父系单系世系的原则.中西这种差异的主要成因是A.中国宗法制的传统B.欧洲女权至上的传统C.专制权力的强弱不同D.经济发展水平的差异易错点分析:宗法制是根据父系血缘关系的亲疏来维系政治等级、巩固国家统治的制度,其核心是嫡长子继承制,即正妻所生的长子为法定的王位继承人,由此形成了男尊女卑的思想观念.男尊女卑观念是嫡长子继承制的延伸.解题时不能只看表面现象,生搬硬套,还要注意知识的延伸拓展.答案为A.易错点2 儒道两家对于“入世”与“超世”的争论例题 2010年浙江文综,13儒道思想犹如中国古代思想的双璧.下列言论中,最能体现道家因循自然、崇尚无为思想的是A.不以人助天B.制天命而用之C.天地不仁,以万物为刍狗D.天行有常,不为尧存,不为桀亡易错点分析:儒家和道家对人与人类社会、自然界的关系上观点相左,差异很大.儒家主张积极入世,提倡人们征服自然;而道家则主张人们应该消极避世,顺从自然.儒家“积极”,道家“消极”.本题中的B、D两项都是儒家代表人物荀子的观点,体现的都是人类积极进取的一面.A、C两项都属于道家思想,“不以人助天”,人的行为不能妨碍自然,即人应顺应自然,体现了一种因循自然、崇尚无为思想;“天地不仁,以万物为刍狗”的意思是天地是不仁慈的,对待人就像刍狗一样任其自生自灭,故C项不符合题意.答案为A.历史史观文明史观1.文明史观的理论分析文明史观,通常被称为文明史研究范式,是研究历史的一种理论模式.文明史观认为,一部人类社会发展史,从本质上说就是人类文明演进的历史.从横向看,人类文明史的内涵包括物质文明、政治文明和精神文明.从纵向看,人类文明经历了渔猎采集时代、农业文明时代包括新石器时代、青铜时代、铁器时代、工业文明时代包括手工工场时代、蒸汽时代、电气时代和信息时代.2.文明史观的运用与实践21世纪初期以来,文明史观在中国史学界得到重视,并随着新一轮的课程改革,逐渐进入中学历史的视野,是对中学历史教学影响较大的几种新史学观点之一.在作为教学“指挥棒”的高考中多有体现,推动整个中学历史教学观念的改变.1政治文明史方面:文明史的思想颠覆了传统史学中突出政治斗争、阶级斗争的思想,摒弃了那些残酷的斗争和血腥的屠杀,而是以国家机器的运行、各种机构、组织、制度的设置以及相关运动作为研究的重点.政治文明建设的核心是制度创新.如英国渐进的制度创新、美国政治新体制、法国共和制的曲折历程.2物质文明史方面:新课标教材以大量的笔墨介绍了中华民族以农耕文明为主体的经济形态,突出了中华文明在文明史上的地位.在世界史方面,新课标教材突出了工业革命引领的工业文明历程.特别注意的是在文明史思想下,史学家的目光特别关注到衣食住行等社会生活的问题,更突出了文明的成果.3精神文明史方面:与农耕文明相适应的儒家文化,构成了中华文明的主干.以古希腊文明为根基的西方文明,以人文精神为核心.近代以来的西方文明在中国的传播,推动中华文明的嬗变更新.随堂练习1、2012.山东文综.9有学者评论战国时期某学派说:“他们都是些注重实践的政治家……他们认为贵族的存在已不合时宜……他们把商人和学者看作是可有可无或多余的人.”这一学派是A、儒家B、道家C、墨家D、法家2、2012.新课标全国文综.24汉武帝设置十三州刺史以监察地方,并将豪强大族“田宅逾制”作为重要的监察内容,各地财产达300万钱的豪族被迁到长安附近集中居住.这表明当时A.政权的政治与经济支柱是豪强大族 B.政治权力与经济势力出现严重分离C.抑制豪强是缓解土地兼并的重要措施 D.经济手段是巩固专制集权的主要方式3、2012.广东.12有学者认为早在商代就可能出现了牛耕,对他最有利的证据是A.商代遗址中出土了牛骨B.诗经里有农耕生活的描写C.孔子学生冉耕字伯牛,名字中有耕、牛二字D.古文学学家发现甲骨文中有字呈牛牵引犁头启土状4、2012.浙江.12东西方先哲的思想,有的倾向哲理思辨,有的倾向实际功利.其中贯穿着讲求实际功利精神的是①墨家学派的诉求②王阳明心学的主旨③智者学派的主张④百科全书派的共同追求A.①③ B.②④ C.①②④ D.①③④5、2012.浙江.13中国古代讲究“同姓不婚”.已知春秋时秦晋两国世为婚姻故称两姓联姻为“喜结秦晋之好”,而鲁晋两国不可通婚.结合所学“西周分封制”的知识,能够判断①晋国是姬姓封国②晋燕两国可以通婚③晋宋两国可以通婚④秦燕两国可以通婚A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④6、2012.江苏.2周礼考工记载:“攻木之工七,攻金之工六,攻皮之工五,设色之工五,刮摩之工五,抟埴之工二.”材料所反映的当时官营手工业生产的显着特点是A.技术先进,生产标准化B.产品丰富,生产多样化C.分工细致,生产专业化D.产量庞大,生产规模化7、2012.上海.34傅斯年在历史语言研究所工作之旨趣一文中指出,“能利用各地各时的直接材料,……材料愈扩充,学问愈进步,……地质、地理、考古、生物、气象、天文等学,无一不供给研究历史问题者之工具,……要把历史学语言学建设得和生物学地质学等同样,乃是我们的同志”对于上述观点理解最恰当的是A.傅斯年突出史料在史学研究中的重要性 B.傅斯年主张在史学研究中运用自然科学的方法C.傅斯年认为历史学应该涵盖各种学科 D.傅斯年重史学的客观性而不重史家的主观取向8、2012.北京.37水是生命之源,它孕育了人类文明,启迪着人类智慧,影响着人类社会的进程.材料一天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之.弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行.老子材料二君者,民之源也,源清则流清,源浊则流浊.故有社稷者而不能爱民,不能利民,而求民之亲爱己,不可得也.荀子1材料一、二分别体现了道家和儒家的什么思想2分简述道家和儒家产生的时代背景.4分9、2012.天津12阅读材料,回答问题.材料一“行仁政而王,莫之能御也.”“处无为之事,行不言之教.”“明法者强,慢法者弱.”材料二“春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也.”“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”.——汉书·董仲舒传1概括材料中的三种主张.结合所学知识,分析这些主张出现的政治经济背景.7分2依据材料二中董仲舒的论述,指出其思想特征.结合所学知识,阐述董仲舒的思想对中国古代社会的影响.4分。