第3章 不良地质作用和地质灾害

- 格式:ppt

- 大小:12.51 MB

- 文档页数:94

房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定(2020 年版)2020 年6 月前言为进一步贯彻《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程质量管理条例》,统一工程勘察文件编制深度标准,保障工程勘察质量,住房和城乡建设部工程质量安全监管司组织有关单位对《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2010 年版)进行了修订,形成《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020 年版)。

本次修订的主要内容:一、对《深度规定》(2010 年版)相同、相近内容进行合并。

本次修订对组成框架作了较大调整,由原来 9 章调整为 6 章,将原“4 房屋建筑工程、5 市政工程、6 城市轨道交通工程、8 场地和地基的地震效应评价” 内容合并为“4 勘察报告-文字部分”。

二、对《深度规定》(2010 年版)中部分模糊表述的条款进行明确。

《深度规定》(2010 年版)中一些条款存在“宜”“可”“必要时”等表述,造成勘察质量监管部门在监管时难以把握,在本次修订中予以明确。

三、根据法规规章要求进行相应调整。

如《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房和城乡建设部令第37 号)自2018 年6 月1 日起施行,其第六条规定:“勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资料,在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。

”本次修订在4.5.1 条中予以体现。

四、根据工程勘察标准进行相应调整。

如考虑到我国已实施2000 大地坐标系统,实际各地仍有采用不同坐标系统情况,为避免差错,本规定在4.2.6 条第 8 款增加了引测点的高程和坐标系统要求。

同时根据《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB50307-2012 对第4.5.14 条城市轨道交通工程的分析评价要求进行了完善。

本规定所述编制深度,是详细勘察阶段工程勘察文件编制的基本要求,勘察单位可以根据各地具体条件和合同约定,增加相关勘察文件的编制深度要求。

本深度规定由建设综合勘察研究设计院有限公司主编并负责具体解释。

地质灾害、不良地质作用,不良地质现象的区别?分别是何?都是何种机理?地质灾害与不良地质作用大同小异,不良地质作用指的是作用形式,地质灾害指的是结果。

如采空区,不是地质作用的形式,而是结果,所以只能称地质灾害。

①地质灾害:是指在自然或者人为因素的作用下形成的,对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用.现行规范规定地质灾害有6种:包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。

②不良地质作用:指由地球内力或外力产生的对工程可能造成危害的地质作用.不良地质作用包括:山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降、水土流失、库岸浸没、冻胀与融陷、活断层、场地地震效应、地下采空区变形塌陷、岩溶和土洞、隧道开挖中的瓦斯、突水、突泥等与地质作用有关的灾害。

③不良地质现象:由地球的内外营力造成的对工程建设具有危害性的地质作用或现象.现行规范规定的不良地质现象主要有9种,有断裂、地震、岩溶、崩塌、滑坡、塌陷、泥石流、冲刷、潜蚀等等.形成的机理:山体崩塌:是指陡峭斜坡上的岩体或者土体在重力作用下,突然脱离母体,发生崩落、滚动的现象或者过程。

滑坡:是指斜坡上的土体或者岩体,受河流冲刷、地下水活动、地震及人工切坡等因素影响,在重力作用下,沿着一定的软弱面或者软弱带,整体地或者分散地顺坡向下滑动的自然现象。

泥石流:是指山区沟谷或者山地坡面上,由暴雨、冰雨融化等水源激发的,含有大量泥沙石块的介于挟沙水流和滑坡之间的土、水、气混合流。

地面塌陷:是指地表岩体或者土体受自然作用或者人为活动影响向下陷落,并在地面形成塌陷坑洞而造成灾害的现象或过程。

地裂缝:是指在一定地质自然环境下,由于自然或者人为因素,地表岩土体开裂,在地面形成一定长度和宽度的裂缝的一种地质现象。

地面沉降:是指在一定的地表面积内所发生的地面水平降低的现象,地面沉降又叫地面下沉或者地陷。

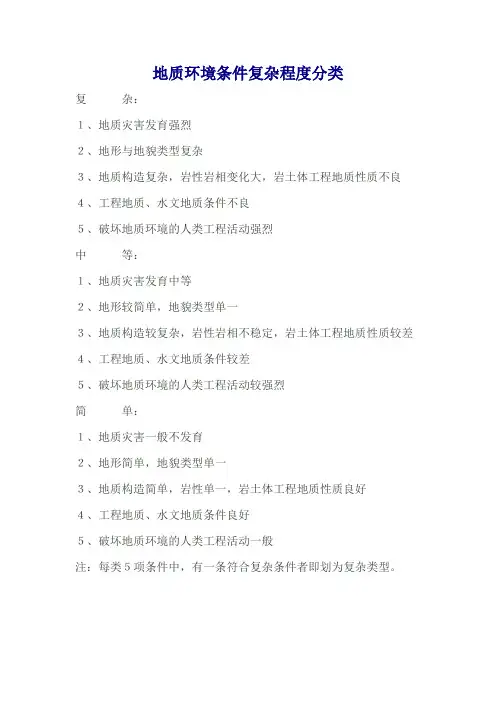

地质环境条件复杂程度分类复杂:1、地质灾害发育强烈2、地形与地貌类型复杂3、地质构造复杂,岩性岩相变化大,岩土体工程地质性质不良4、工程地质、水文地质条件不良5、破坏地质环境的人类工程活动强烈中等:1、地质灾害发育中等2、地形较简单,地貌类型单一3、地质构造较复杂,岩性岩相不稳定,岩土体工程地质性质较差4、工程地质、水文地质条件较差5、破坏地质环境的人类工程活动较强烈简单:1、地质灾害一般不发育2、地形简单,地貌类型单一3、地质构造简单,岩性单一,岩土体工程地质性质良好4、工程地质、水文地质条件良好5、破坏地质环境的人类工程活动一般注:每类5项条件中,有一条符合复杂条件者即划为复杂类型。

地质灾害主要分为:崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面塌陷等六种类型,其中崩塌、滑坡、泥石流是目前所有地质灾害发生次数中最多的三种。

上述六种地质灾害类型的特征如下:崩塌是指地质体在重力作用下,从高陡坡突然加速崩落(跳跃)。

具有明显的拉断和倾覆现象。

滑坡是指地质体沿地质弱面向下滑动的重力破坏。

滑坡通常具有双重含义,可指一种重力地质作用的过程,也可指一种重力地质作用的结果。

泥石流是指由于降水(暴雨、冰川、积雪融化水)在沟谷或山坡上产生的一种携带大量泥砂、石块和巨砾等固体物质的特殊洪流。

其汇水、汇砂过程十分复杂,是各种自然和(或)人为因素综合作用的产物。

地面塌陷是指地表岩、土体在自然或人为因素作用下,向下陷落,并在地面形成塌陷坑(洞)的一种地质现象。

地裂缝是地表岩层、土体在自然因素(地壳活动、水的作用等)或人为因素(抽水、灌溉、开挖等)作用下,产生开裂,并在地面形成一定长度和宽度的裂缝的一种宏观地表破坏现象。

地面沉降是在人类工程经济活动影响下,由于地下松散地层固结压缩,导致地壳表面标高降低的一种局部的下降运动(或工程地质现象)。

地质作用的分类根据产生地质作用的能源及作用发生的部位,地质作用分为内力地质作用和外力地质作用两类内力地质作用是因地球内部能产生的地质作用,这类地质作用主要发生在地下深处,有的可波及到地表。

地质环境条件复杂程度分类复杂:1、地质灾害发育强烈2、地形与地貌类型复杂3、地质构造复杂,岩性岩相变化大,岩土体工程地质性质不良4、工程地质、水文地质条件不良5、破坏地质环境的人类工程活动强烈中等:1、地质灾害发育中等2、地形较简单,地貌类型单一3、地质构造较复杂,岩性岩相不稳定,岩土体工程地质性质较差4、工程地质、水文地质条件较差5、破坏地质环境的人类工程活动较强烈简单:1、地质灾害一般不发育2、地形简单,地貌类型单一3、地质构造简单,岩性单一,岩土体工程地质性质良好4、工程地质、水文地质条件良好5、破坏地质环境的人类工程活动一般注:每类5项条件中,有一条符合复杂条件者即划为复杂类型。

地质灾害主要分为:崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面塌陷等六种类型,其中崩塌、滑坡、泥石流是目前所有地质灾害发生次数中最多的三种。

上述六种地质灾害类型的特征如下:崩塌是指地质体在重力作用下,从高陡坡突然加速崩落(跳跃)。

具有明显的拉断和倾覆现象。

滑坡是指地质体沿地质弱面向下滑动的重力破坏。

滑坡通常具有双重含义,可指一种重力地质作用的过程,也可指一种重力地质作用的结果。

泥石流是指由于降水(暴雨、冰川、积雪融化水)在沟谷或山坡上产生的一种携带大量泥砂、石块和巨砾等固体物质的特殊洪流。

其汇水、汇砂过程十分复杂,是各种自然和(或)人为因素综合作用的产物。

地面塌陷是指地表岩、土体在自然或人为因素作用下,向下陷落,并在地面形成塌陷坑(洞)的一种地质现象。

地裂缝是地表岩层、土体在自然因素(地壳活动、水的作用等)或人为因素(抽水、灌溉、开挖等)作用下,产生开裂,并在地面形成一定长度和宽度的裂缝的一种宏观地表破坏现象。

地面沉降是在人类工程经济活动影响下,由于地下松散地层固结压缩,导致地壳表面标高降低的一种局部的下降运动(或工程地质现象)。

地质作用的分类根据产生地质作用的能源及作用发生的部位,地质作用分为内力地质作用和外力地质作用两类内力地质作用是因地球内部能产生的地质作用,这类地质作用主要发生在地下深处,有的可波及到地表。

思考题及答案第1章【1】工程地质问题包括哪几个方面?答:工程地质问题主要包括地质灾害问题,区域稳定性问题,地基沉降变形问题,地基、斜坡或洞室围岩的稳定性问题,渗漏问题等问题。

【2】工程地质学的定义。

答:工程地质学广义的讲是研究地质环境及其保护和利用的科学。

狭义的讲是将地质学的原理运用于解决与工程建设有关的地质问题的一门学科,是岩土工程的重要组成部分。

【3】工程地质学的研究对象是什么?答:工程地质学的研究对象是工程地质条件与人类的工程建筑活动的矛盾。

【4】工程地质条件有哪些?答:工程地质条件是与人类活动有关的各种地质要素的综合,包括地形地貌条件、岩土类型及其工程地质性质、地质结构与构造、水文地质条件、不良地质作用、以及天然建筑材料等六大方面,是一个综合概念。

【5】工程地质学的研究内容包括什么?答:工程地质学研究内容主要包括地球与地貌、岩石与岩体、岩体的地质构造、第四纪堆积物与土的工程性状、地表水与地下水性质、不良地质现象及防治对策和岩土工程地质勘察等内容。

【6】工程地质学的分析方法有哪些?答:工程地质学常用分析方法包括自然地质历史分析法,工程地质建模与计算,工程地质实验与现场试验,工程类比法。

上述4种方法往往是结合在一起的,综合应用才能事半功倍。

第2章[1] 地球的内圈和外圈各分为哪三圈?各圈层的性质如何?各有哪些特点?答:地球的外部层圈有大气圈、水圈和生物圈。

地球的内部层圈包括地壳、地幔和地核。

地壳是莫霍面以上的地球表层。

地壳厚度是变化的,地壳物质的密度一般为2.6-2.9g/cm3,其上部密度较小,向下密度增大。

地壳通常为固态岩石所组成,包括沉积岩、岩浆岩和变质岩三大岩类。

地幔是位于莫霍面之下,古登堡面之上。

体积约占内圈总体积的80%,质量约占内圈总质量的67.8%,主要由固态物质组成。

地核是地球内部古登堡面至地心的部分,其体积占地球总体积的16.2%,质量却占地球总质量的31.3%,地核的密度达9.98-12.5 g/cm3。

不良地质作用的概念一、地质作用是指地球内部和地表发生的各种物理、化学、生物等过程,是地球演化和地壳形成的基本原因。

然而,并非所有地质作用都对人类活动或工程建设有利,一些对地质环境产生不良影响的作用被称为不良地质作用。

本文将围绕不良地质作用的概念展开,介绍其主要类型和影响。

二、不良地质作用的定义不良地质作用是指那些对于工程建设、农业生产、城市发展等人类活动产生不利影响的地质现象和地质过程。

这些作用可能导致地表塌陷、地震、滑坡、泥石流等灾害,对人类社会和生态环境造成危害。

三、主要类型1.地质灾害:不良地质作用的典型表现之一是地质灾害,包括但不限于地震、泥石流、滑坡、崩塌、泥石流等。

这些灾害往往具有突发性和破坏性,给周围的土地利用和人类居住带来极大的威胁。

2.地面沉降:地下水过度开采、土壤压实、沉积物压实等因素可能导致地面沉降。

地面沉降不仅影响城市基础设施,还可能引发地下水位下降、地表下陷等问题,给地下工程和建筑物带来损害。

3.地下水位下降:过度抽取地下水会导致地下水位下降,造成地下水资源的枯竭。

这不仅影响农田灌溉,还可能导致地层沉降、地下空洞形成,给基础设施和地下工程带来不利影响。

4.土壤侵蚀:不良的土地利用和过度开发可能导致土壤侵蚀,特别是在山区和丘陵地带。

土壤侵蚀使得土地质量下降,农田失去肥力,同时还可能引发泥石流等灾害。

5.地热活动:地热资源的过度开采和地热活动可能导致地热梯度的变化,对周围地质环境产生不利影响。

例如,可能引发地壳的变形和地震活动。

四、影响与防治1.影响:不良地质作用对人类社会和生态环境造成的影响是巨大的。

地质灾害可能导致人员伤亡、财产损失,地下水位下降和地面沉降则直接影响城市的可持续发展,土壤侵蚀和地热活动也威胁到农业生产和生态平衡。

2.防治:针对不良地质作用,应采取综合的防治措施。

包括但不限于加强地质监测预警体系的建设,合理开发利用地下水资源,采取生态恢复和水土保持措施,科学规划和管理城市用地,加强地震、滑坡等地质灾害的防范与治理。

岩土勘察规范中部分术语辩析2007-10-17 河北长城地质工程勘察有限公司李春亮我们在岩土勘察工作中,经常遇到一些词,用得不很规范,有的是理解错误,有的是不规范,下面对经常使用的经常用到的一些词进行论述,以期在工作中注意。

一、关于“腐殖质”、“腐植质” 和“腐殖物”在岩土工程勘察报告中经常见到写“腐殖质”、“腐植质” 和“腐殖物” “腐植物”几个词,而以写为“腐植质”为最为常见,不论写为那种,大家都知道是怎么回事,但是准确不准确,没有多少人去深究,究竟那个是准确的?1、新华词典中的解释:腐殖土(fǔzhítǔ):[humus soil] :主要由腐烂的植物物质(如落叶)组成的一层混合物。

腐殖质(fǔzhízhì)[humus]:土壤中细小的无生命有机物,由动植物遗体被微生物分解而成。

字典中没有腐殖物这个词。

2、农业方面的解释土壤腐植質是地球上所有生物的有機體進入土壤後,最終轉變的聚合形態。

土壤腐植質是由很多種複雜的有機成分所組成。

近年研究認為土壤或沈積物中,腐植質的分子量可由數百至三十萬以上,而且土壤有機質中約有1/3~1/4之量,即為土壤腐植質。

根據學者懷特(White, 1987)指出土壤中有機質大致可次分為三大部分:一、大型有機物:此部分乃新加入土壤中的動物及植物碎屑。

二、輕質部分:包括半腐質化及已粉碎之動植物殘體的有機物。

三、腐植化部分:大部分有機物均成此狀態,很強地吸附在礦物粒子上,尤其是黏粒,而形成有機礦物複合體。

3、其它学术论文解释腐殖物主要来源于植物及动物碎屑腐败、生物降解过程,作为植物生物降解过程的最终产物,它们广泛、稳定地存在于天然水、土壤和海洋沉淀中。

从各种方法的解释来看,农业部门及化探工作中常用腐植質,但其都有一个定语,即土壤腐植質。

其它学术论文中各种写法都有,这可能就是对其的认识问题,或者是不重视,认为怎么写都是对的,没有细究。

由岩土专业上来讲:“腐殖物”和“腐植质”两个词全是错的,或者说是不精确的,准确的用词为腐殖质。

岩土工程勘察规范GB 50021 2001主编部门:中华人民共和国建设部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:2 0 0 2 年3 月1 日关于发布国家标准《岩土工程勘察规范》的通知建标[2002]7 号根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244 号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《岩土工程勘察规范》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50021 2001,自2002 年3月1 日起施行。

其中1.0.3、4.1.11、4.1.17、4.1.18、4.1.20、4.8.5、4.9.1、5.1.1、5.2.1、5.3.1、5.4.1、5.7.2、5.7.8、5.7.10、7.2.2、14.3.3为强制性条文,必须严格执行。

原《岩土工程勘察规范》GB50021 94 于2002 年12 月31 日废止。

本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,建设部综合勘察研究设计院负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

前言本规范是根据建设部建标[1998]244 号文的要求,对1994 年发布的《国标岩土工程勘察规范》的修订。

在修订过程中,主编单位建设部综合勘察研究设计院会同有关勘察、设计、科研、教学单位组成编制组,在全国范围内广泛征求意见,重点修改的部分编写了专题报告,并与正在实施和正在修订的有关国家标准进行了协调,经多次讨,论反复修,改先后形成了《初稿》、《征求意见稿》、《送审稿》经审查报批定稿。

本规范基本上保持了1994 年发布的《规范》的适用范围、总体框架和主要内容,作了局部调整。

现分为14 章:1.总则;2.术语和符号;3.勘察分级和岩土分类;4.各类工程的勘察基本要求;5.不良地质作用和地质灾害;6.特殊性岩土;7.地下水;8.工程地质测绘和调查;9.勘探和取样;10.原位测试;11.室内试验;12.水和土腐蚀性的评价;13.现场检验和监测;14.岩土工程分析评价和成果报告。

《地质灾害防治条例》全⽂《地质灾害防治条例》全⽂ 地质灾害防治是指对不良地质现象进⾏评估,通过有效的地质⼯程技术⼿段,改变这些地质灾害产⽣的过程,以达到防⽌或减轻灾害发⽣的⽬的。

接下来由⼩编为⼤家整理出《地质灾害防治条例》全⽂,仅供参考,希望能够帮助到⼤家! 第⼀章总则 第⼀条为了防治地质灾害,避免和减轻地质灾害造成的损失,维护⼈民⽣命和财产安全,促进经济和社会的可持续发展,制定本条例。

第⼆条本条例所称地质灾害,包括⾃然因素或者⼈为活动引发的危害⼈民⽣命和财产安全的⼭体崩塌、滑坡、泥⽯流、地⾯塌陷、地裂缝、地⾯沉降等与地质作⽤有关的灾害。

第三条地质灾害防治⼯作,应当坚持预防为主、避让与治理相结合和全⾯规划、突出重点的原则。

第四条地质灾害按照⼈员伤亡、经济损失的⼤⼩,分为四个等级: (⼀)特⼤型:因灾死亡30⼈以上或者直接经济损失1000万元以上的; (⼆)⼤型:因灾死亡10⼈以上30⼈以下或者直接经济损失500万元以上1000万元以下的; (三)中型:因灾死亡3⼈以上10⼈以下或者直接经济损失100万元以上500万元以下的; (四)⼩型:因灾死亡3⼈以下或者直接经济损失100万元以下的。

第五条地质灾害防治⼯作,应当纳⼊国民经济和社会发展计划。

因⾃然因素造成的地质灾害的防治经费,在划分中央和地⽅事权和财权的基础上,分别列⼊中央和地⽅有关⼈民政府的财政预算。

具体办法由国务院财政部门会同国务院国⼟资源主管部门制定。

因⼯程建设等⼈为活动引发的地质灾害的治理费⽤,按照谁引发、谁治理的原则由责任单位承担。

第六条县级以上⼈民政府应当加强对地质灾害防治⼯作的领导,组织有关部门采取措施,做好地质灾害防治⼯作。

县级以上⼈民政府应当组织有关部门开展地质灾害防治知识的宣传教育,增强公众的地质灾害防治意识和⾃救、互救能⼒。

第七条国务院国⼟资源主管部门负责全国地质灾害防治的组织、协调、指导和监督⼯作。

国务院其他有关部门按照各⾃的职责负责有关的地质灾害防治⼯作。

不良地质作用及防治对策摘要:不良地质现象是由于地质作用或人类活动所引起的各种对工程建设不利或有不良影响的地质现象。

若这些不良地质现象处理不好将严重影响施工进度、安全和质量。

本文主要论述了崩塌、滑坡、泥石流、岩溶等几种常见的不良地质作用及其处理措施,并指出防治不良影响的重要性。

关键词:崩塌;滑坡;泥石流;岩溶;处理措施;0前言不良地质作用是指由地球内力或外力产生的对工程可能造成危害的地质作用。

其对人类的生产生活息息相关,了解掌握不良地质作用的形成、发生、危害及相应的防治方法,运用专业知识,科学合理地减少不良地质作用的发生,保证人们的生命财产安全。

1崩塌崩塌是指在陡峻的斜坡上,巨大岩块在重力作用下突然而猛烈地向下倾倒、翻滚、崩落的现象。

崩塌经常发生在山区陡峭的山坡上,有时也发生在高陡的路堑边坡上。

崩塌是山区公路常见的一种病害现象[1]。

1.1崩塌形成条件(1)地形条件:高陡斜坡;(2)岩性条件:坚硬的岩石,具有较大的抗剪强度和抗风化能力形成高峻的斜坡;(3)构造条件:当各种构造面或软弱夹层倾向临空面且倾角较陡时,往往会构成崩塌的依附面;(4)其他自然因素:强烈风化;冻融循环;植物根系的楔入,暴雨、久雨或强震后;(5)人为因素:不合理的工程活动,路堑的开挖、边坡过陡、无坡面防护、不当爆破等。

1.2崩塌的危害崩塌会使建筑物,有时甚至使整个居民点遭到毁坏,使公路和铁路被掩埋。

由崩塌带来的损失,不单是建筑物毁坏的直接损失,并且常因此而使交通中断,给运输带来重大损失。

崩塌有时还会使河流堵塞形成堰塞湖,这样就会将上游建筑物及农田淹没,在宽河谷中,由于崩塌能使河流改道及改变河流性质,而造成急湍地段。

对人们的生命财产安全都有危害。

1.3崩塌的防治[2](1)遮挡:即遮挡斜坡上部的崩塌物;(2)拦截:即在坡脚或半坡上设置拦截构筑物;(3)支挡:在岩石突出或不稳定的大孤石下面修建支柱、支墙或用废钢轨支撑;(4)护墙、护坡:在易风化剥落的边坡地段,修建护墙,对缓坡进行水泥护坡;(5)镶补沟缝:对岩体中的裂隙、缝、空洞,可用片石填补空洞,水泥沙浆沟缝;(6)刷坡、削坡:在危石孤石突出的山嘴以及坡体风化破碎的地段,采用刷坡技术放缓边坡;(7)排水:在有水活动的地段,布置排水构筑物,以进行拦截与疏导。

岩土勘察不良地质作用和地质灾害5不良地质作用和地质灾害5.1岩溶5.1.1拟建工程场地或其附近存在对工程安全有影响的岩溶时,应进行岩溶勘察。

5.1.2岩溶勘察宜采用工程地质测绘和调查、物探、钻探等多种手段结合的方法进行,并应符合下列要求:1可行性研究勘察应查明岩溶洞隙、土洞的发育条件,并对其危害程度和发展趋势作出判断,对场地的稳定性和工程建设的适宜性作出初步评价。

2初步勘察应查明岩溶洞隙及其伴生土洞、塌陷的分布、发育程度和发育规律,并按场地的稳定性和适宜性进行分区。

3详细勘察应查明拟建工程范围及有影响地段的各种岩溶洞隙和土洞的位置、规模、埋深,岩溶堆填物性状和地下水特征,对地基基础的设计和岩溶的治理提出建议。

4施工勘察应针对某一地段或尚待查明的专门问题进行补充勘察。

当采用大直径嵌岩桩时,尚应进行专门的桩基勘察。

5.1.3岩溶场地的工程地质测绘和调查,除应遵守本规范第8章的规定外,尚应调查下列内容:1岩溶洞隙的分布、形态和发育规律;2岩面起伏、形态和覆盖层厚度;3地下水赋存条件、水位变化和运动规律;4岩溶发育与地貌、构造、岩性、地下水的关系;5土洞和塌陷的分布、形态和发育规律;6土洞和塌陷的成因及其发展趋势;7当地治理岩溶、土洞和塌陷的经验。

5.1.4可行性研究和初步勘察宜采用工程地质测绘和综合物探为主,勘探点的间距不应大于本规范第4章的规定,岩溶发育地段应予加密。

测绘和物探发现的异常地段,应选择有代表性的部位布置验证性钻孔。

控制性勘探孔的深度应穿过表层岩溶发育带。

5.1.5详细勘察的勘探工作应符合下列规定:1勘探线应沿建筑物轴线布置,勘探点间距不应大于本规范第4章的规定,条件复杂时每个独立基础均应布置勘探点;2勘探孔深度除应符合本规范第4章的规定外,当基础底面下的土层厚度不符合本节第5.1.10条第1款的条件时,应有部分或全部勘探孔钻入基岩;3当预定深度内有洞体存在,且可能影响地基稳定时,应钻入洞底基岩面下不少于2m,必要时应圈定洞体范围;4对一柱一桩的基础,宜逐柱布置勘探孔;5在土洞和塌陷发育地段,可采用静力触探、轻型动力触探、小口径钻探等手段,详细查明其分布;6当需查明断层、岩组分界、洞隙和土洞形态、塌陷等情况时,应布置适当的探槽或探井;7物探应根据物性条件采用有效方法,对异常点应采用钻探验证,当发现或可能存在危害工程的洞体时,应加密勘探点;8凡人员可以进入的洞体,均应入洞勘查,人员不能进入的洞体,宜用井下电视等手段探测。

不良地质作用的概念地质作用是指地球上发生的各种地质过程,包括构造作用、岩浆作用、变质作用和沉积作用等。

地质作用对地球的地貌、岩石、矿产资源等方面都有着重要影响。

然而,并非所有的地质作用都对地球产生积极的影响,有一些地质作用被称为不良地质作用,它们通常会对人类社会和生态环境造成负面的影响。

不良地质作用是指地质作用中对人类社会和生态环境造成不利影响的地质过程。

这些地质作用通常与自然灾害密切相关,如地震、火山喷发、地质滑坡、地面塌陷等。

下面将逐一介绍这些不良地质作用的概念及其影响。

地震是地球上最常见的不良地质作用之一。

地震是地球地壳发生的瞬时震动,通常由地球板块的运动引起。

地震造成的地震波传播到地球表面,会造成地面的摇晃、破坏和地裂缝的形成。

地震的破坏力极大,可以破坏建筑物、桥梁、道路等人造结构,同时也会引发火灾、洪水和海啸等次生灾害,给人类社会和生态环境带来严重破坏。

火山喷发是另一个不良地质作用。

火山喷发是地球上火山口岩浆喷发到地表的现象,伴随着高温气体和岩浆的喷发。

火山喷发会喷发出大量的熔岩和火山灰,火山灰会随着风向扩散,给大气环境造成污染,影响人类的健康。

此外,火山喷发还会引发火山地震、火山爆炸和火山喷发物的崩塌等次生灾害,对周边地区的居民和生态环境造成威胁。

地质滑坡是地质作用中的另一种不良地质作用。

地质滑坡是地表岩土质量的破坏和岩土体的失稳所引起的地表岩土的大规模下滑运动。

地质滑坡通常发生在陡坡、坡脚或溪谷等地方,由于重力作用和其他因素的影响,岩土体会失去平衡而发生滑坡。

地质滑坡会导致土地的破坏、房屋的倒塌、道路的中断等,给人类的生活和交通带来困难,还会造成土壤的侵蚀、水源的污染等环境问题。

地面塌陷是另一种不良地质作用。

地面塌陷是地下岩层或地下水层发生变化而导致地表下陷的现象。

地下岩层的溶解、矿井的塌陷、地下水的抽取等都可能引发地面塌陷。

地面塌陷会导致地表下陷,破坏建筑物、道路和地下设施,同时也会导致地下水位下降、地下水的混合污染等环境问题。

《建筑工程勘察文件编制深度规定》主编:建设综合勘察研究设计院批准:中华人民共和国建设部试行:2003年9月1日桂林矿产地质研究院工程勘察院建设部文件建质[2003]144号关于颁布《建筑工程勘察文件编制深度规定》(试行)的通知各省、自治区建设厅,直辖市建委,国务院各有关部门,新疆生产建设兵团建设局:为进一步贯彻《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》,确保建设工程勘察质量,我部组织建设综合勘察研究设计院(主编)等单位编制了《建设工程勘察文件编制深度规定》(试行),经审查,现批准颁布,自2003年9月1日起试行。

中华人民共和国建设部二○○三年七月十八日1目录1 总则 (1)2 基本规定 (1)3 文字部分 (5)3.1勘察工作 (5)3.2工程地质条件 (8)3.3岩土工程分析评价 (9)4 图表 (11)4.1一般规定 (11)4.2平面图和剖面图 (12)4.3原位测试图表 (14)4.4室内试验图表 (16)5 地震区和特殊场地 (19)5.1一般规定 (19)5.2场地和地基的地震效应 (19)5.3不良地质作用和地质灾害 (20)5.4特殊性岩土 (22)5.5边坡工程 (25)6 附则 (26)《建筑工程勘察文件编制深度规定》编制说明 (27)21总则1.0.1为贯彻《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》,统一勘察文件编制深度,确保岩土工程勘察质量和工程安全,提高建设项目的投资效益,编制本规定。

1.0.2本规定所指勘察文件,主要指岩土工程勘察报告及相关的专题报告。

1.0.3本规定适用于各类建筑工程,其他工程可参照执行。

1.0.4勘察文件的编制应按不同勘察阶段的目的和要求进行。

本规定主要对详勘阶段的勘察文件编制深度做出规定,其他阶段的勘察文件可参照执行。

1.0.5勘察文件的编制,除应符合本规定外,还应符合现行《岩土工程勘察规范》(GB50021)及其他有关规范、标准的规定,特别应当严格执行《工程建设标准强制性条文》的规定。