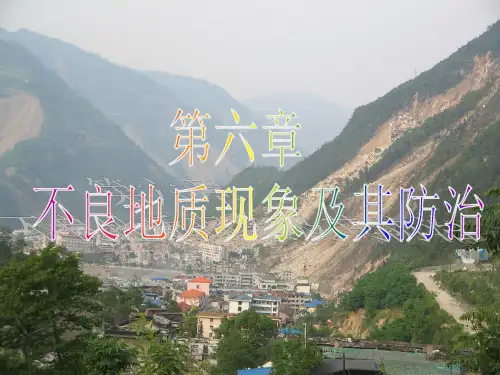

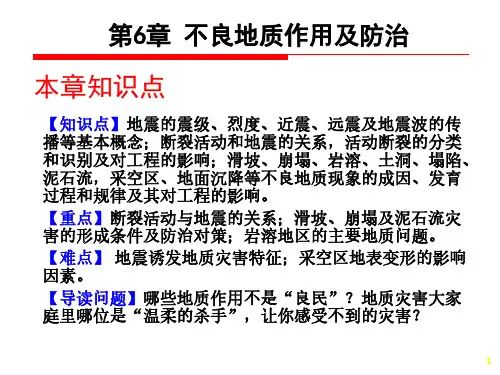

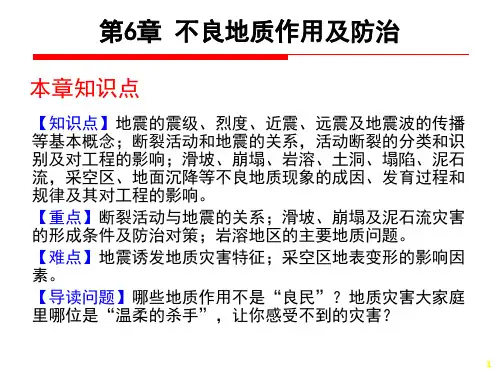

第六章 常见不良地质作用及其防治

- 格式:ppt

- 大小:15.88 MB

- 文档页数:125

不良地质作用及防治对策摘要:工程中往往遇到各种各样的不良地质作用,研究不良地质作用和地质灾害的形成条件和发展规律,以便采取相应的防治措施,对保障工程建筑和人民生命财产的安全具有重要意义。

本文主要介绍了常见的不良地质作用类型并总结了相应地质灾害的防治对策。

关键词:不良地质作用;地质灾害;防治对策;前言不良地质作用是指由地球内力或外力产生的对工程可能造成危害的地质作用,其引发的地质灾害危及人身、财产、工程或环境的安全。

本文重点介绍了常见的地质灾害的特点及防治方法,如地震、地面沉降、岩溶和滑坡。

1 地震地震是一种地质现象,是地质构造的一种表现。

地下深处的岩层,由于活动性断层突然错动或其他原因而产生震动,并以弹性波的形式传递到地表,这种想象成为地震。

1.1 地震的成因分类地震按成因分,可分为构造地震、火山地震、陷落地震、人工诱发地震。

(1) 构造地震由地壳断裂构造运动引起的地震称为构造地震。

地壳运动使组成的地壳岩层发生倾斜、褶皱、断裂、错动以及大规模岩浆活动等,在此过程中因应力释放、断层错动而造成地壳震动。

构造地震约占地震总数的90%。

(2) 火山地震由火山喷发引起的地震称为火山地震,这类地震强度较大,但受震范围较小,它只只占地震总数的7%左右。

(3) 陷落地震由地层塌陷、山崩、巨型滑坡引起的地震称为陷落地震。

塌陷主要发生在石灰岩岩溶地区,岩溶溶蚀作用使溶洞不断扩大,导致上覆地层塌落、形成地震。

陷落地震一般地震能量较小,影响范围小。

此类地震只占地震总数的3%左右。

(4) 人工诱发地震人工诱发地震主要包括两个方面,一是水库蓄水或向地下大量灌水,使地下岩层增大负荷,如果地下有大断裂或构造碎裂带存在,断层进水润滑加之水库荷载的共同作用,使断层引起地震。

二是由于地下核爆炸或地下爆破,巨大的爆破力量对地下产生强烈冲击,促使地壳小构造应力释放,从而诱发了地震。

人工诱发地震的特点是震中位置多发于水库和爆破点附近地区,小震多,震动次数多,震源深度浅,最大震级目前不超过6.5级。

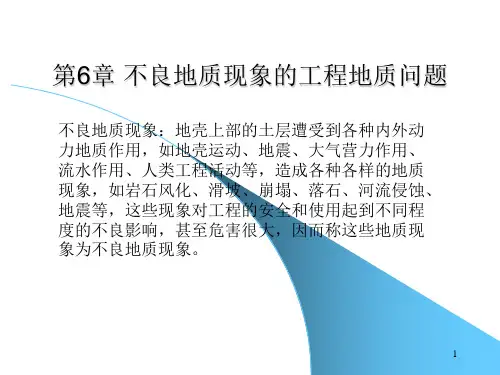

不良地质作用及防治对策摘要:不良地质现象是由于地质作用或人类活动所引起的各种对工程建设不利或有不良影响的地质现象。

若这些不良地质现象处理不好将严重影响施工进度、安全和质量。

本文主要论述了崩塌、滑坡、泥石流、岩溶等几种常见的不良地质作用及其处理措施,并指出防治不良影响的重要性.关键词:崩塌;滑坡;泥石流;岩溶;处理措施;0前言不良地质作用是指由地球内力或外力产生的对工程可能造成危害的地质作用。

其对人类的生产生活息息相关,了解掌握不良地质作用的形成、发生、危害及相应的防治方法,运用专业知识,科学合理地减少不良地质作用的发生,保证人们的生命财产安全.1崩塌崩塌是指在陡峻的斜坡上,巨大岩块在重力作用下突然而猛烈地向下倾倒、翻滚、崩落的现象。

崩塌经常发生在山区陡峭的山坡上,有时也发生在高陡的路堑边坡上.崩塌是山区公路常见的一种病害现象[1]。

1。

1崩塌形成条件(1)地形条件:高陡斜坡;(2)岩性条件:坚硬的岩石,具有较大的抗剪强度和抗风化能力形成高峻的斜坡;(3)构造条件:当各种构造面或软弱夹层倾向临空面且倾角较陡时,往往会构成崩塌的依附面;(4)其他自然因素:强烈风化;冻融循环;植物根系的楔入,暴雨、久雨或强震后;(5)人为因素:不合理的工程活动,路堑的开挖、边坡过陡、无坡面防护、不当爆破等.1.2崩塌的危害崩塌会使建筑物,有时甚至使整个居民点遭到毁坏,使公路和铁路被掩埋。

由崩塌带来的损失,不单是建筑物毁坏的直接损失,并且常因此而使交通中断,给运输带来重大损失.崩塌有时还会使河流堵塞形成堰塞湖,这样就会将上游建筑物及农田淹没,在宽河谷中,由于崩塌能使河流改道及改变河流性质,而造成急湍地段。

对人们的生命财产安全都有危害。

1.3崩塌的防治[2](1)遮挡:即遮挡斜坡上部的崩塌物;(2)拦截:即在坡脚或半坡上设置拦截构筑物;(3)支挡:在岩石突出或不稳定的大孤石下面修建支柱、支墙或用废钢轨支撑;(4)护墙、护坡:在易风化剥落的边坡地段,修建护墙,对缓坡进行水泥护坡;(5)镶补沟缝:对岩体中的裂隙、缝、空洞,可用片石填补空洞,水泥沙浆沟缝;(6)刷坡、削坡:在危石孤石突出的山嘴以及坡体风化破碎的地段,采用刷坡技术放缓边坡;(7)排水:在有水活动的地段,布置排水构筑物,以进行拦截与疏导.2滑坡滑坡是指斜坡上的部分岩体或土体在自然或人为因素的影响下沿某一明显的界面发生剪切破坏向下运动的现象。