文献汇编

- 格式:doc

- 大小:40.00 KB

- 文档页数:8

脑梗死健康教育文献汇编

《脑梗死健康教育文献汇编》

脑梗死是一种常见的中风类型,它可能导致严重的健康问题甚至危及生命。

因此,对脑梗死的健康教育至关重要。

为了帮助人们更好地了解脑梗死,下面是一些关于脑梗死健康教育的文献汇编,供大家参考。

1. 健康教育对于脑梗死患者的重要性

这篇文献主要介绍了脑梗死患者在康复期间接受健康教育的重要性。

通过对患者进行健康教育,可以帮助他们更好地理解疾病的病因、预防和治疗方法,从而更好地管理自己的健康。

2. 脑梗死的早期识别和急救知识

这篇文献介绍了脑梗死的症状和体征,以及早期识别和急救知识。

对于急性脑梗死患者来说,早期识别和及时的急救非常重要,可以降低病死率和致残率。

3. 脑梗死的预防

这篇文献详细介绍了脑梗死的预防方法,包括生活方式调整、药物预防和手术干预等。

预防脑梗死同样至关重要,对于高危人群来说更是如此。

4. 脑梗死的康复与护理

这篇文献介绍了脑梗死患者在康复期间应该注意的事项,以及家庭护理的重要性。

对于脑梗死患者来说,良好的康复和护理非常重要,可以帮助他们更好地恢复健康。

总之,脑梗死健康教育对于患者和家属来说至关重要。

通过不断学习和了解相关知识,可以更好地预防和管理脑梗死,提高患者的生活质量和健康水平。

希望以上文献汇编对大家有所帮助。

汇编文献格式

汇编文献格式通常是指将多篇文献整理、汇编成一本完整的出版物,并按照一定的格式进行编排和排版。

具体的格式要求会根据出版物的类型和发布方式有所不同,以下是一般的汇编文献格式要求:

1. 标题:标题应该简洁明了,能够概括汇编文献的主题。

标题应该居中排列,字体应该大于其他文字,并使用加粗或斜体等效果突出。

2. 目录:如果汇编文献内容较多,应该提供目录,列出各章节的标题和页码。

目录应该居中排列,字体大小和样式应该与正文保持一致。

3. 序言:序言应该放在目录之后,是对汇编文献的整体介绍或说明。

序言应该居中排列,字体大小和样式应该与正文保持一致。

4. 正文:正文是汇编文献的主体部分,应该按照一定的逻辑顺序进行编排和排版。

正文中的标题应该分级设置,可以使用不同级别的标题来区分不同层次的内容。

正文字体应该清晰易读,字号大小和行距应该适中。

5. 参考文献:参考文献是汇编文献的重要组成部分,应该列出所有引用的文献和资料。

参考文献应该按照一定的格式进行编排和排版,如APA、MLA等。

6. 索引:如果汇编文献内容较多,应该提供索引,以便读者快速查找相关内容。

索引应该按照一定的格式进行编排和排版,如罗马数字、字母等。

以上是一般的汇编文献格式要求,具体要求可能会根据不同的出版机构、学术领域或格式指南有所不同。

因此,在编写汇编文献时,应该仔细阅读相关的格式指南或规范,以确保符合要求。

第一篇.技术集成第一部分.配套设施技术第二部分.绿色技术一.建筑类别1生土2木构2.1抬梁式2.1.1现有技术[1] 崔根.《硬山民居建筑的地域技术特色比较》:46~47.摘要:硬山是古代五种屋顶形式之一,也是这些屋顶形式中较晚出现的一种,具有明显的地域文化特色。

该文在前人研究的基础上,结合制砖技术的发展,对硬山建筑的起源和发展进行了较为深入的分析和探讨。

论文从硬山建筑的构造、做法、工艺、以及装饰手法、意匠等方面探讨了不同地域之间硬山建筑的异同。

全文围绕屋顶、大木结构以及围护结构这三方面进行了细致的比较和分析,从而展现了硬山民居丰富的地域特色。

硬山作为一种在封建时代末期才逐渐形成的新的屋顶形式,一出现就显示了极强的生命力和艺术表现上的创造性,特别是硬山山墙的形式变化对整座建筑形式美的作用大为提高,也为民居美学处理带来新的机遇。

[2]樊莹.吕红医.史岩.《南源北辙-豫南山地传统民居木作技术及其影响因素研究》[J].建筑学报,2009年:64~65摘要:通过运用实地踏勘、测绘访谈、分析筛选、图表比较等技术路线,系统地介绍了豫南山地传统民居木作技术的类型及特征,分析了影响豫南山地传统民居木作技术的多个因子,并进一步探讨了其研究价值和传承与更新等问题。

[3] 刘玉洁.《豫东平原传统民居营造技术研究》[J].2012:22~26,38~39.摘要:论文隶属国家“十二五”农村领域国家科技计划课题《华北合院式传统民居节能技术研究》,课题编本号:201 1BAJ08801.01;及河南省教育厅基金项目:《基于地域特点的河南乡土聚落营造技术研究》,课题编号:20098560013。

民居建筑是人类所建造的各类建筑中最基本的、最原始的一种建筑类型。

它的形成、发展和演变与其所处区域的自然环境、社会、文化、习俗及生活生产方式息息相关,具有浓厚的地域特征和乡土气息。

中国地大物博,自然地貌多种多样,南北气候条件差别大,民族文化丰富,民居建筑变化万千。

参考文献汇编

以下是一个参考文献汇编,包括一些常见的引用格式和示例:

1. APA格式

APA格式是广泛应用于社会科学领域的引用格式,主要用于学术论文和期刊文章的引用。

示例:

作者姓氏,作者名字首字母缩写. (出版年份). 文章标题. 期刊名称,卷号(期号),页码范围.

Smith, J. (2019). The impact of social media on mental health. Journal of Social Science, 21(3), .

2. MLA格式

MLA格式主要用于人文学科的引用,尤其是文学和语言学。

示例:

作者姓氏,作者名字首字母缩写. (出版年份). 文章标题. 期刊名称,卷号(期号),页码范围.

Doe, J. (2018). The role of language in international relations. Journal of Linguistics, 45(2), .

3. Chicago格式

Chicago格式主要用于历史学和某些人文学科的引用,包括小说、诗歌等。

示例:

作者姓氏,作者名字首字母缩写. (出版年份). 文章标题. 期刊名称,卷号(期号),页码范围.

Jones, R. (2017). The history of the American Revolution. Journal of American History, 102(1), 5-25.

以上是一个简单的参考文献汇编,不同学科领域可能还有其他的引用格式。

建议根据具体的学科要求选择合适的引用格式,并遵循相应的规范进行引用。

10部书院史古籍文献:1、[宋]张栻:《潭州重修岳麓书院记》,《南轩集》卷十,上海古籍出版社影印文渊阁《四库全书》本,1987年版。

张栻(1133—1180),字敬夫,又字乐斋,号南轩,南宋汉州绵竹人。

南宋著名的理学家和教育家,湖湘学派的集大成者,与朱熹、吕祖谦齐名,有《南轩集》留世。

提要:该篇主要讲述了岳麓书院先后经朱洞之、李允则建立后,闻名于天下,后因兵事战乱而尽毁。

乾道元年,刘候珙为安抚湖南,遂召集儒雅而重建岳麓书院。

岳麓书院的宗旨在于传道济民,进一步说就是“仁”。

仁,即人心,是天下万物的主宰。

求仁之难,必须通过学才能明白。

所以,重建岳麓书院的目的便在于教化庶民,以达到求仁的目标。

2、[宋]马端临:《天下四大书院》,《文献通考》卷四十六,中华书局,2011年版。

马端临(1254—1323),字子舆,号竹洲,饶州乐平人,宋元之际著名的史学家,著有《文献通考》等,是中国古代典章制度方面的集大成之作。

提要:该文指出宋朝的四大书院为白鹿洞书院、石鼓书院、应天府书院及岳麓书院。

作者主要概述了四大书院的建制始末,并阐述了书院之所以兴盛,一是由于当时乡党之学为贤士大夫所建,多胜于州县之学,二是宋统治者多对书院赐额赐田,以鼓励其发展。

从作者的论述中可窥见当时书院多以朝廷赐额赐书为荣,为官方所认可的主要教学机构。

3、[宋]马端临:《宋初四书院》,《文献通考》卷六十三,中华书局,2011年版。

马端临(1254—1323),字子舆,号竹洲,饶州乐平人,宋元之际著名的史学家,著有《文献通考》等,是中国古代典章制度方面的集大成之作。

提要:该文指出宋初四书院为庐山白鹿洞书院、嵩阳书院、岳麓书院及应府书院,此外还有茅山书院。

作者主要讲述了书院的监管者、朝廷的封赐及书院授徒的规模等。

需要指出的是,四书院的学徒数目多为十百人,可见宋初书院并不是特别兴盛。

4、[宋]魏了翁《靖州鹤山书院记》,《鹤山集》卷四十七,上海古籍出版社影印文渊阁《四库全书》本,1987年版。

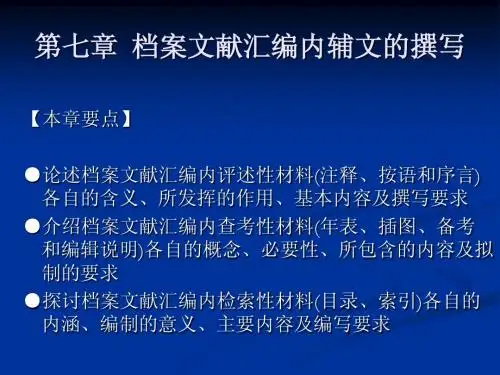

档案文献汇编工作计划范文一、工作背景档案文献汇编工作是档案馆工作的重要组成部分,它是指按照一定的课题或分类要求,收集、整理、汇编、整合和利用档案文献资料。

档案文献汇编工作对于充分利用档案资源,推动科研工作以及提高档案服务水平起着非常重要的作用。

因此,制定一份行之有效的档案文献汇编工作计划显得尤为必要。

二、工作目标1. 提高档案馆档案文献汇编工作的效率和水平,为科研工作和社会服务提供优质的档案资料支持。

2. 加强档案馆档案资源的整合和开发利用,推动档案文献的数字化处理和网络化服务。

3. 增强档案馆档案工作人员的档案文献汇编能力和专业水平,提高档案文献汇编的质量和广度。

三、工作内容1. 档案文献资源调查和整理通过对档案文献资料进行系统地调查和整理,筛选出有价值的档案资料,并建立起档案文献资源库。

同时,对档案资源进行分类、编目和著录,确保档案文献汇编工作的基础和规范性。

2. 档案文献资源数字化处理利用现代科技手段,对档案文献资源进行数字化处理,建立起数字档案文献库。

同时,加强数字资源的维护和更新工作,确保数字资源的完整性和可操作性。

3. 档案文献资源网络化服务通过建设档案文献资源网络化平台,将档案文献资源推向更广泛的社会用户,提供更加便捷和优质的服务。

同时,开展档案文献资源的网络推广工作,扩大档案馆的社会影响力和知名度。

4. 档案文献汇编人员培训加强对档案文献汇编人员的培训和引导工作,提高档案文献汇编人员的工作水平和专业能力。

同时,建立档案文献汇编人员的绩效考核机制,激励和促进档案文献汇编的队伍建设。

四、工作方法1. 加强组织领导,建立健全的档案文献汇编工作领导小组和工作推进机制,确保档案文献汇编工作的顺利进行。

2. 积极开展档案文献资源的调查整理工作,建立档案文献资源库和编制档案文献资源目录。

3. 推动档案文献资源的数字化处理工作,建立数字档案文献库和数字档案文献管理系统。

4. 加强档案文献资源的网络化服务工作,建设档案文献资源网站和网络服务平台。

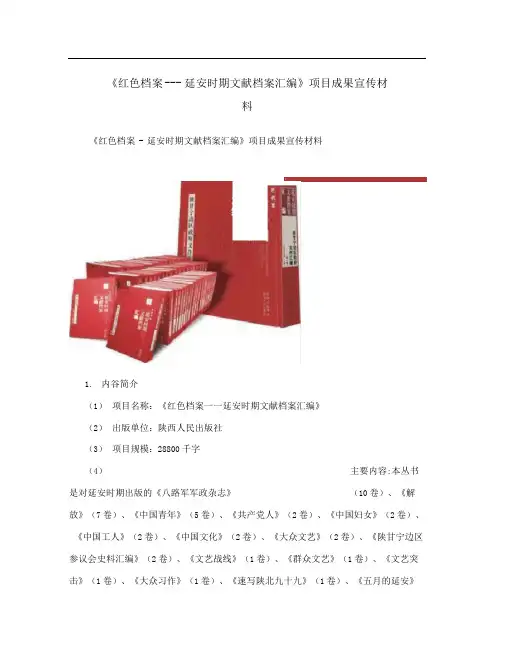

《红色档案--- 延安时期文献档案汇编》项目成果宣传材料《红色档案- 延安时期文献档案汇编》项目成果宣传材料I1.内谷简介(1)项目名称:《红色档案一一延安时期文献档案汇编》(2)出版单位:陕西人民出版社(3)项目规模:28800千字(4)主要内容:本丛书是对延安时期出版的《八路军军政杂志》(10卷)、《解放》(7卷)、《中国青年》(5卷)、《共产党人》(2卷)、《中国妇女》(2卷)、《中国工人》(2卷)、《中国文化》(2卷)、《大众文艺》(2卷)、《陕甘宁边区参议会史料汇编》(2卷)、《文艺战线》(1卷)、《群众文艺》(1卷)、《文艺突击》(1卷)、《大众习作》(1卷)、《速写陕北九十九》(1卷)、《五月的延安》(1 卷)、《文艺月报》(1 卷)、《谷雨》(1 卷)、《草叶、新诗歌、中国文艺》(1 卷)、《鲁迅研究丛刊》(1 卷)、《整风文献》(1 卷)、《陕甘宁边区实录》(1 卷)等图书刊物的影印本,以及延安时期的文献《陕甘宁边区政府文件选编》(14 卷),共22 种60 卷,具有珍贵的史料价值。

(5)出版意义: 陕西人民出版社组织编纂的《红色档案——延安时期文献档案汇编》具有重要的社会意义和学术价值。

第一,本项目所列入的资料类型既有政治、军事、经济领域,也有文化、外交、社会领域; 既有期刊,也有图书和历史档案。

丛书60 册,林林总总,蔚为大观,是目前尚未见到的大型丛书。

第二,本项目中的许多资料都是第一次与读者见面,为研究者提供了十分有价值的第一手史料,从而为推动对延安时期许多问题深入研究奠定了扎实的史料基础。

第三,本项目是在收集到的延安时期出版的原书原刊的基础上,通过影印版的形式出版的,其原汁原味远非一般性的梳理和编辑可比,这样既体现了丛书浓厚的原始性,又增加了它的可信度和历史感。

总之,本套书的出版将为中共党史研究、延安时期历史研究和20 世纪中国社会历史研究,提供奠基性的资料。

(6)社会反响: 《红色档案——延安时期文献档案汇编》丛书出版发行后,得到了广大读者的好评。

集部辑佚⽂献汇编(全100册)简介:秦以前,虽有《诗》及屈原、宋⽟、荀⼦等⼈的作品可视为集部⽂献,但先秦时期,六艺盛⾏,诸⼦争鸣,时⼈并不以⽂章著称于世,故虽有集部之实,然作品较少。

汉魏六朝时期是中国古代⽂学发展的重要阶段,在⽂学观念、体裁、理论等⽅⾯均具有⾃⼰的特⾊,并且对后世产⽣了深远影响,个⼈⽂集在这⼀时期⼤量涌现,是集部⽂献滥觞、形成与发展的重要阶段。

唐代以后,集部⽂献数量众多,⽂体更为丰富,已经成为出版和学术领域整理、研究的重点。

相⽐于对先秦及唐以后集部⽂献的关注程度,⽬前出版和学术领域对汉魏六朝时期集部⽂献的重视并不够充分,且⼤多集中于《⽂选》《⽂⼼雕龙》及“⼆陆”、陶渊明、“三谢”“建安七⼦”等重要⽂献和重要作者。

与其他古代⽂献⼀样,集部⽂献的散佚情况也⽐较严重。

然⽽,由于明清学⼈的努⼒,也有⼤量佚籍被重新辑出。

从总体上来看,明清学者对集部⽂献的辑佚成果,以汉魏六朝时期最为丰富,兼有宋⽟、荀⼦等先秦佚⽂。

因此,本书侧重于收录先秦和汉魏六朝时期的集部辑佚⽂献,以期有益于学者的相关研究和利⽤。

在充分利⽤前⼈丰富辑佚成果的基础上,本书依据《四库全书》的排序⽅式,参考孙启治、陈建华⼆位先⽣《古佚书辑本⽬录(附考证)》的搜辑成果,将⾃宋代以来特别是明清⽂⼈学者辑佚整理的先秦及汉魏六朝时期的别集、诗⽂评⽂献汇编为⼀帙,努⼒做到有章可循,搜辑⼒求完备。

同时,对所据⽂献底本仅作搜辑分类,影印出版,并制作书⽬索引,既保持了⽂献的⽂本原貌,⼜便于翻检使⽤,极⼤地⽅便读者检索查阅,可以为我们研究先秦汉魏六朝的历史、⽂学、语⾔、哲学等提供丰富的资料。

翟⾦明,1982年⽣,⼭东淄博⼈。

2007年,毕业于北京师范⼤学历史系,获明清史硕⼠学位。

现为中国社会科学院历史所在读博⼠。

主持编纂《明代通俗⽇⽤类书集刊》《和刻本四部丛刊》《传世汉⽂琉球⽂献辑稿》(第2辑),参与整理《⾼丽史》《妈祖⽂献整理与研究丛刊》等古籍项⽬。

毕业论文附录文献资料汇编毕业论文附录文献资料汇编【特别说明】此篇日志是由于搜狐博客网络功能的限制而单列出的附录,本应在原文的第四节四、文献原文汇编《雪江归棹图》卷因其是传世作品,在流传过程中又由于其作者的特殊性,使得此卷在历史长河的流传过程中留下了大量的文献著录,笔者尽可能将有关此图的重要文献著录原文汇编于此,希望对今后研究此图的学者起到基础性的铺垫作用。

1.古代文献部分明王世贞《弇州山人续稿》:宣和主人花鸟雁行黄、易,不以山水人物名世,而此图遂超丹青蹊径,直闯右丞堂奥,下亦不让郭河中、宋复古。

其同云远水,上下一色,小艇戴白,出没于淡烟平霭间,若轻鸥数点,水穷骤得积玉之岛,古书槎蘖,皆少室三花,快哉观也。

度宸游之迹,不能过黄河艮岳一舍许。

何所得此景,岂秘阁万轴一展玩间,即晓(按:原跋为"得"字)本来面目耶。

后有(按:原跋无此字)蔡楚公元长跋,虽拖沓不成文,而行笔极楚楚,与余所藏题《听阮图》同结构。

一时君臣于翰墨中作俊事乃尔,令人思艺祖,韩王框(按:原跋为"椎"字)朴状。

又据蔡楚公题有四图,此当是最后景耳,题之十又六年。

而帝以雪时避狄(按:原跋无此字)幸江南,虽黄麾紫仗斐亹于璚浪瑶岛中,而白羽旁舞,更有羡于一披蓑之渔翁,而不可得。

又二年而北窜五国,大雪没驰足,缩身穹庐,与食毡子卿伍。

吾尝记其渡黄河一小词,有云:"孟婆,孟婆,你做个方便,吹个船儿倒转"。

于戏,风景杀且尽矣。

视"雪江归棹"中王子猷何啻天壤,题毕不觉三叹。

明詹景凤《东图玄览》宋徽庙《雪江归棹》一卷,长丈余,细绢。

画山水楼台树木,虽行笔草草,不着于意,而笔极细,意极精。

期间寒林翠竹,乔株古干,几致千木,而层峦叠嶂,深入无际,散入无象,于函蓄巨矣。

乃笔法则冲逸雅畅,劲不峭而微不眇,奇作也。

第以所步之江山若是广,民居村落之若是众,楼台观阁若是之稠叠,而独写一人,寥寥焉棹一小艇归,便是高而无民,贵而无位,自非盛世帝王景象。

古典文献学的汇编与解读古典文献学是研究古代典籍与文化遗产的学科,包括古代文献的收集、整理、校勘和解读等方面。

古典文献学的汇编与解读是古典学研究中的重要环节,旨在将散落在各处的古代文献收集整理起来,并加以解读,为我们了解古代文化提供宝贵的信息。

一、古典文献学的汇编古典文献学的汇编是指将散布在各个地方的古代文献进行收集整理,建立起一个系统完整的文献库。

在这个过程中,我们需要通过各种渠道搜集资料,包括历史文献、经史子集、碑帖铭牌以及其他相关文献。

通过对文献的整理分类,建立文献目录和索引,从而方便研究者进行文献的查阅和研究。

同时,古典文献学的汇编也需要进行文献的图像数字化处理,以便于文献的保护和传播。

二、古典文献学的解读古典文献学的解读是指对古代文献进行深入研究和理解的过程。

通过对文献的阅读、校勘和注释等形式,我们能够还原古代文献的原貌,并对其进行详细的解读和分析,从而更好地理解古代文化。

在古典文献学的解读过程中,我们需要采用多种研究方法,包括文献学、历史学、哲学等,以便从不同的角度来解读文献中的内容和意义。

三、古典文献学与古代文化的关系古典文献学作为研究古代文献的学科,与古代文化有着密切的联系。

古代文献是古代文化的重要组成部分,是我们了解古代历史、政治、经济、文化等方面的重要依据。

通过对古典文献的汇编与解读,我们能够更好地了解古代文化的内涵与特点,还原历史原貌,挖掘文化宝藏。

古典文献学的汇编与解读有助于加深人们对古代文化的认识,丰富人们的思想与精神世界。

通过研究古代文献,我们能够了解古代人们的生活、思想、价值观等,对于当前社会的发展和进步也具有重要的启示作用。

古典文献学的汇编与解读不仅仅是对过去的回顾,更是对现在的启迪。

古典文献学的汇编与解读是一项复杂而庞大的工作,需要深入的学术研究和严谨的学术态度。

研究者需要具备广博的知识、扎实的学术功底和细致入微的观察力,才能够做出准确、权威的研究成果。

因此,对于从事古典文献学的研究人员来说,不断提高自身素质和学术水平,才能更好地对古代文献进行汇编与解读。

汇编文献格式标题:汇编文献格式引言概述:汇编文献格式是学术写作中不可或缺的一部分,它规范了对他人研究成果的引用和参考。

准确的文献格式不仅能提高学术论文的可信度,还能避免抄袭和版权问题。

本文将介绍汇编文献格式的基本要求和常见的引用风格。

正文内容:1. 文献引用的基本要求1.1 文献引用的目的文献引用的目的是为了证明作者对相关研究领域的了解,并为自己的观点提供支持。

通过引用他人的研究成果,可以增加自己的论点的可信度和权威性。

1.2 引用的方式引用他人的研究成果可以采用直接引用和间接引用两种方式。

直接引用是将他人的原文完整地引用到自己的文中,需要用引号标注。

间接引用是在自己的文中对他人的观点进行概括和解释,不需要用引号。

1.3 引用的格式要求在引用文献时,需要提供作者的姓名、文献的标题、出版日期、出版地点等信息。

不同的学术领域和期刊会有不同的引用格式要求,如APA、MLA、Chicago 等。

在撰写论文时,需要根据具体要求选择合适的引用格式,并严格按照规定的格式进行引用。

2. 常见的引用风格2.1 APA风格APA风格是一种常用的引用风格,主要用于社会科学领域的学术论文。

在APA风格中,引用的格式要求包括作者姓名、出版年份、文章标题、期刊名称和卷期号等信息。

引用时需要将这些信息按照一定的顺序排列,并使用适当的标点符号进行分隔。

2.2 MLA风格MLA风格主要适用于人文科学领域的学术论文。

在MLA风格中,引用的格式要求包括作者姓名、文章标题、期刊名称、出版日期和页码等信息。

引用时需要将这些信息按照一定的顺序排列,并使用适当的标点符号进行分隔。

2.3 Chicago风格Chicago风格适用于多种学科领域的学术论文。

在Chicago风格中,引用的格式要求包括作者姓名、文章标题、期刊名称、出版日期和页码等信息。

引用时需要将这些信息按照一定的顺序排列,并使用适当的标点符号进行分隔。

总结:综上所述,汇编文献格式是学术写作中必不可少的一部分。

汇编文献格式引言概述:汇编文献格式是学术写作中非常重要的一部分,它规范了文献引用和参考文献的格式,帮助读者准确地找到和理解所引用的文献。

正确使用汇编文献格式不仅能提高论文的学术可信度,还能避免抄袭和知识盗用的问题。

本文将从五个大点出发,详细阐述汇编文献格式的相关内容。

正文内容:1. 引用文献的格式1.1 作者姓名的书写方式在汇编文献格式中,作者姓名的书写方式有不同的规范,如“姓, 名”、“名姓”或“姓, 名, 名”等。

根据不同的学术领域和引用风格,选择合适的作者姓名书写方式是十分重要的。

1.2 文献的标题和出版信息引用文献时,需要包括文献的标题和出版信息,如书籍的标题、期刊文章的标题、出版日期、出版地点等。

这些信息可以帮助读者准确地找到所引用的文献。

1.3 引用文献的页码和章节信息如果引用的文献是书籍或期刊文章,需要提供具体的页码或章节信息。

这样读者可以迅速定位到所引用的内容,方便深入了解研究的背景和相关细节。

2. 参考文献的格式2.1 参考文献的排序方式在编写参考文献时,需要按照一定的排序方式进行排列。

常见的排序方式有按作者姓氏字母顺序、按出版日期先后顺序等。

选择合适的排序方式可以使参考文献更加有序和易于查找。

2.2 参考文献的标注方式在正文中引用文献时,需要使用适当的标注方式。

常见的标注方式有括号内标注、上标标注和脚注标注等。

选择合适的标注方式可以使读者方便地找到所引用的文献。

2.3 参考文献的格式要求参考文献的格式要求包括字体、字号、行间距、缩进等方面的规定。

这些格式要求能够使参考文献更加统一和规范,提高学术论文的可读性和美观度。

3. 不同引用风格的差异3.1 MLA风格MLA(现代语言协会)风格主要用于人文学科,其特点是在正文中用括号标注引用文献,参考文献列表采用作者姓氏字母顺序排列。

3.2 APA风格APA(美国心理学协会)风格主要用于社会科学和自然科学领域,其特点是在正文中用作者姓氏和出版年份标注引用文献,参考文献列表按作者姓氏字母顺序排列。

参考文献中汇编(g)的著录格式参考文献的著录格式是学术研究中非常重要的一环,规范的参考文献著录能够提高文献的权威性和可信度。

在进行参考文献的著录时,需要遵循一定的格式和规范,以确保引用的准确性和完整性。

针对汇编类文献的著录格式,根据规范要求,我们可以采用以下格式进行著录:1. 作者姓,名。

出版年。

文章题目。

编辑姓,名(译者)编著标题。

版次。

出版地:出版社,起止页码。

2. 举例说明:胡适。

1983。

《胡适全集(第八卷)》,王汝梅编。

北京:人民文学出版社。

3. 在著录格式中,首先需要记录作者的姓和名,紧接着是出版年份,然后是文章题目,编辑者的姓和名(或译者)以及编辑著的标题。

接着是版次,出版地和出版社的信息,最后是起止页码。

4. 在具体操作过程中,需要注意以下几点:a. 作者的姓和名一般采用姓在前,名在后的格式。

如果有多个作者,则按照第一作者的姓和名的格式进行著录,后面可以注明“等”、“et al.”等表示多位作者的信息。

b. 出版年份需要标明具体的年份,以确保读者可以准确获取相关文献的出处信息。

c. 文章题目需要使用引号或斜体标注,以突出文章的名称。

d. 编辑者或译者的信息需要清晰明确,包括姓和名的记录。

e. 出版地和出版社的信息需要详细记录,以便读者可以准确找到相关文献的出版信息。

f. 最后起止页码需要标明具体的页面信息,以方便读者查阅具体内容。

5. 在实际的写作和编辑过程中,我们需要严格按照以上的格式要求进行著录,以确保参考文献的可读性和准确性。

在进行文献著录时,还可以借助文献管理软件等工具,以提高著录的效率和准确性。

参考文献的著录是学术研究中不可或缺的重要环节,正确的著录格式能够为读者提供准确的文献信息,为学术交流和研究提供有力支持。

我们需要在写作和编辑过程中,严格遵循著录规范,不断提升著录的准确性和规范性,以为学术研究和学术交流贡献自己的力量。

以上是关于参考文献中汇编的著录格式,希望对您有所帮助。

参考文献规章制度汇编第一章总则第一条为了规范参考文献的使用,提高学术水平,明确规章制度,特制定本规章。

第二条本规章适用于各级各类学术研究机构、高校等单位及个人在学术研究中进行参考文献的编写、引用和管理。

第三条参考文献是指在学术研究中,参考或引用他人研究成果的文献资料。

第四条参考文献的编写应当遵循科学、准确、客观、规范的原则,保证引用资料的真实性和权威性。

第五条参考文献的引用方式包括直接引用和间接引用,引用时应注明出处,不得虚构或篡改他人资料。

第六条参考文献的管理应当建立健全的档案管理制度,明确责任人,保障资料安全和完整性。

第七条对于存在争议的参考文献,应当进行审查和鉴定,确保数据和信息的准确性和可信度。

第八条学术界对于违反参考文献规章制度的行为,将给予相应的处理和处罚,包括警告、罚款、记过等。

第九条本规章的解释权归学术研究机构所有。

第二章参考文献的编写要求第十条参考文献的编写要求应当包括作者、题名、出版者、出版时间等必要信息,并严格按照国际通行的引用格式进行排版。

第十一条参考文献的编写应当围绕研究主题展开,有针对性地选择相应资料,并注明出处,不得随意编造或删除信息。

第十二条参考文献的编写要求应当包括引用来源的全称或缩写,达到明确、准确的标准。

第十三条参考文献的编写要求应当严格分页标注和页码引用,确保文献的可查性和可信度。

第十四条参考文献的编写要求应当遵守相关法律法规,不得侵犯他人知识产权和隐私权。

第十五条参考文献的编写要求应当保护信息安全,合理保存记录并做好保管管理,不得泄露或滥用。

第十六条参考文献的编写要求应当遵循学术诚信原则,不得抄袭、剽窃或篡改他人成果。

第十七条参考文献的编写要求应当立足现实,不得虚构数据或信息,确保学术研究的真实性和可靠性。

第三章参考文献的引用方式第十八条参考文献的引用方式应当包括直接引用和间接引用,引用时必须注明出处。

第十九条直接引用是指对他人的原文进行引述,在引用处使用双引号,注明作者姓名、出处、页码等信息。

第一篇.技术集成第一部分.配套设施技术第二部分.绿色技术一.建筑类别1生土2木构2.1抬梁式2.1.1现有技术[1] 崔根.《硬山民居建筑的地域技术特色比较》:46~47.摘要:硬山是古代五种屋顶形式之一,也是这些屋顶形式中较晚出现的一种,具有明显的地域文化特色。

该文在前人研究的基础上,结合制砖技术的发展,对硬山建筑的起源和发展进行了较为深入的分析和探讨。

论文从硬山建筑的构造、做法、工艺、以及装饰手法、意匠等方面探讨了不同地域之间硬山建筑的异同。

全文围绕屋顶、大木结构以及围护结构这三方面进行了细致的比较和分析,从而展现了硬山民居丰富的地域特色。

硬山作为一种在封建时代末期才逐渐形成的新的屋顶形式,一出现就显示了极强的生命力和艺术表现上的创造性,特别是硬山山墙的形式变化对整座建筑形式美的作用大为提高,也为民居美学处理带来新的机遇。

[2]樊莹.吕红医.史岩.《南源北辙-豫南山地传统民居木作技术及其影响因素研究》[J].建筑学报,2009年:64~65摘要:通过运用实地踏勘、测绘访谈、分析筛选、图表比较等技术路线,系统地介绍了豫南山地传统民居木作技术的类型及特征,分析了影响豫南山地传统民居木作技术的多个因子,并进一步探讨了其研究价值和传承与更新等问题。

[3] 刘玉洁.《豫东平原传统民居营造技术研究》[J].2012:22~26,38~39.摘要:论文隶属国家“十二五”农村领域国家科技计划课题《华北合院式传统民居节能技术研究》,课题编本号:201 1BAJ08801.01;及河南省教育厅基金项目:《基于地域特点的河南乡土聚落营造技术研究》,课题编号:20098560013。

民居建筑是人类所建造的各类建筑中最基本的、最原始的一种建筑类型。

它的形成、发展和演变与其所处区域的自然环境、社会、文化、习俗及生活生产方式息息相关,具有浓厚的地域特征和乡土气息。

中国地大物博,自然地貌多种多样,南北气候条件差别大,民族文化丰富,民居建筑变化万千。

豫东位于黄河中下流地区的黄淮平原,受儒家文化及封建等级制度的影响,形成了讲究尊卑秩序、中轴对称的合院式民居及相应的营造技术。

同时,这里也不乏灵活多变、因地制宜、因材致用的地方性做法。

随着城市化进程的加快和环境资源问题的日益突出,如何建造现代可持续的居住建筑成为人们关注的焦点。

与此同时,许多学者开始研究传统民居营造过程中所蕴含的生态建筑理念和经验。

基于这样的背景,本论文以豫东地区清及民国时期的传统民居为研究对象,在大量的实地调研和访谈的基础上,总结传统民居的营造技术特点,分析传统民居营造过程中在空间布局、材料选择、构造层次等方面利用自然、适应自然的朴素技术和经验。

在保护传统民居文化的同时,一方面,去粗取精,将技术和经验用于探索民居建筑的可持续发展;另一方面,通过这种方式传承和发展传统民居建筑文化。

[4]张萍.《豫北山地民居的人文区划与类型研究》[J].2010:17~21,35~38.摘要:本论文隶属于科技部十二五科技支撑项目。

本文从人文地理学分析为切入点,实地踏勘为佐证,系统梳理豫北山地民居的区系、分布特点、类型及营造特征。

本文以乡土建筑学和人文地理学等多学科角度入手,同时结合各地区的民居特点,对不同区域内民居的建筑布局特点、建筑特点和材质装饰细部特点以及建筑区系分布等进行研究。

通过深入思考和探讨豫北山地民居的地域特点及其型态表征。

本文分六章进行论述:第一章着重叙述选题、研究内容、研究方法;第二章着重从豫北山地民居的区划研究,分别从自然环境、历史人文和叠图分析等方面论述。

通过对豫北山地的类型调研与分析,以及与相邻山西民居的类型比较。

提出豫北山地民居三大片区的区划范围:1、以济源山地丰富的生土为建筑材料的版筑墙(筑土/打土墙)+悬山瓦屋顶代表的片区2、以焦作修武(土坯墙/石墙+囤顶)为代表的囤顶片区3、以林州石板岩(石墙+石板屋顶)为代表的石板房片区。

在这三个大的片区中间还有两个亚类型区:以焦作的博爱县为中心的(砖石墙+硬山瓦屋顶)片区,以鹤壁为中心的(石墙+平顶)片区;第三章为本论文的重点章节,着重论述豫北山地各片区民居的类型和营造特征,以及与山西相邻民居的比较分析;第四章着重论述豫北山地民居空间形态比较研究,分别从院落空间组合与单体建筑构成进行分析;第五章论述豫北民居发展和演化思考;第六章为结论部分。

2.1.2优化技术2.2穿斗式2.2.1现有技术[1] 崔根.《硬山民居建筑的地域技术特色比较》:48摘要:硬山是古代五种屋顶形式之一,也是这些屋顶形式中较晚出现的一种,具有明显的地域文化特色。

该文在前人研究的基础上,结合制砖技术的发展,对硬山建筑的起源和发展进行了较为深入的分析和探讨。

论文从硬山建筑的构造、做法、工艺、以及装饰手法、意匠等方面探讨了不同地域之间硬山建筑的异同。

全文围绕屋顶、大木结构以及围护结构这三方面进行了细致的比较和分析,从而展现了硬山民居丰富的地域特色。

硬山作为一种在封建时代末期才逐渐形成的新的屋顶形式,一出现就显示了极强的生命力和艺术表现上的创造性,特别是硬山山墙的形式变化对整座建筑形式美的作用大为提高,也为民居美学处理带来新的机遇。

[2] 樊莹.吕红医.史岩.《南源北辙-豫南山地传统民居木作技术及其影响因素研究》[J].建筑学报,2009年:63摘要:通过运用实地踏勘、测绘访谈、分析筛选、图表比较等技术路线,系统地介绍了豫南山地传统民居木作技术的类型及特征,分析了影响豫南山地传统民居木作技术的多个因子,并进一步探讨了其研究价值和传承与更新等问题。

[3]党君和.《豫西南盆地民居区划与营造技术研究》.[J].2012:36.本文隶属于国家十二五科技支撑项目。

豫西南盆地位于河南省西南部,其传统民居兼具南北民居的特征。

目前,豫西南地区的民居研究仅集中在南阳市、荆紫关镇和赊店镇等少数几个历史名镇和地区,缺乏对于豫西南地区民居的整体描摹和较为完整的认知。

随着城镇化的加速,传统营建模式与地方乡土建筑形态日渐消亡,这亟需我们对豫西南地区的民居进行系统的整理研究,以期为豫西南地区民居的可持续发展提供基础理论研究成果。

这是本研究的出发点。

本文在对豫西南盆地的传统民居详细踏勘的基础上,综合分析官道商贸交通线路,政治、经济、文化行政管辖归属和相邻县、市区域的影响等因素对民居营造技术的影响,选取民居样式与构件形态的差异作为民居区划划分的主要依据,将豫西南盆地分为五大营造区,分别是:以散瓦脊和莲竹座墀头为主的营造区,以花瓦脊和前后砖封檐为主的营造区,以方砧砖作眉子和瓦条的实脊和露椽和不露椽相互组合为主的营造区,屋脊类型和封檐类型丰富多样的营造区,以花瓦脊和合瓦屋、干槎瓦屋面为主的营造区。

之后,详细介绍了各区域的分区依据、地理地貌特征、该区划中民居概况和民居中使用的建材。

而后进一步介绍了豫西南盆地地区的营造技术方法,如大木作、小木作、瓦作、砖石作、土作,和盆地的营造技术方法的成因。

最后,就豫西南盆地民居区划划分,营造特征,和民居样式传承和区划范围演变提出了自己的一些看法。

2.2.2优化技术2.3混合式[1]杨大禹.《中国传统民居的技术骨架》[J].华中建筑,1997:95~97.摘要:文章强调建筑技术是建筑文化的重要内涵。

认为技术和文化是构成传统民居空间的两大骨架。

历史上各族人民创造的建筑技术成就,是对人类文化的一大贡献,但我国传统建筑技术长期缺乏新的开拓,勇于开拓是属重要。

[2]党君和.《豫西南盆地民居区划与营造技术研究》.[J].2012:34~35.本文隶属于国家十二五科技支撑项目。

豫西南盆地位于河南省西南部,其传统民居兼具南北民居的特征。

目前,豫西南地区的民居研究仅集中在南阳市、荆紫关镇和赊店镇等少数几个历史名镇和地区,缺乏对于豫西南地区民居的整体描摹和较为完整的认知。

随着城镇化的加速,传统营建模式与地方乡土建筑形态日渐消亡,这亟需我们对豫西南地区的民居进行系统的整理研究,以期为豫西南地区民居的可持续发展提供基础理论研究成果。

这是本研究的出发点。

本文在对豫西南盆地的传统民居详细踏勘的基础上,综合分析官道商贸交通线路,政治、经济、文化行政管辖归属和相邻县、市区域的影响等因素对民居营造技术的影响,选取民居样式与构件形态的差异作为民居区划划分的主要依据,将豫西南盆地分为五大营造区,分别是:以散瓦脊和莲竹座墀头为主的营造区,以花瓦脊和前后砖封檐为主的营造区,以方砧砖作眉子和瓦条的实脊和露椽和不露椽相互组合为主的营造区,屋脊类型和封檐类型丰富多样的营造区,以花瓦脊和合瓦屋、干槎瓦屋面为主的营造区。

之后,详细介绍了各区域的分区依据、地理地貌特征、该区划中民居概况和民居中使用的建材。

而后进一步介绍了豫西南盆地地区的营造技术方法,如大木作、小木作、瓦作、砖石作、土作,和盆地的营造技术方法的成因。

最后,就豫西南盆地民居区划划分,营造特征,和民居样式传承和区划范围演变提出了自己的一些看法。

2.4木混合[1]张萍.《豫北山地民居的人文区划与类型研究》[J].2010:,26~29,42~44,46~48.摘要:本论文隶属于科技部十二五科技支撑项目。

本文从人文地理学分析为切入点,实地踏勘为佐证,系统梳理豫北山地民居的区系、分布特点、类型及营造特征。

本文以乡土建筑学和人文地理学等多学科角度入手,同时结合各地区的民居特点,对不同区域内民居的建筑布局特点、建筑特点和材质装饰细部特点以及建筑区系分布等进行研究。

通过深入思考和探讨豫北山地民居的地域特点及其型态表征。

本文分六章进行论述:第一章着重叙述选题、研究内容、研究方法;第二章着重从豫北山地民居的区划研究,分别从自然环境、历史人文和叠图分析等方面论述。

通过对豫北山地的类型调研与分析,以及与相邻山西民居的类型比较。

提出豫北山地民居三大片区的区划范围:1、以济源山地丰富的生土为建筑材料的版筑墙(筑土/打土墙)+悬山瓦屋顶代表的片区2、以焦作修武(土坯墙/石墙+囤顶)为代表的囤顶片区3、以林州石板岩(石墙+石板屋顶)为代表的石板房片区。

在这三个大的片区中间还有两个亚类型区:以焦作的博爱县为中心的(砖石墙+硬山瓦屋顶)片区,以鹤壁为中心的(石墙+平顶)片区;第三章为本论文的重点章节,着重论述豫北山地各片区民居的类型和营造特征,以及与山西相邻民居的比较分析;第四章着重论述豫北山地民居空间形态比较研究,分别从院落空间组合与单体建筑构成进行分析;第五章论述豫北民居发展和演化思考;第六章为结论部分。

[2]惠晴.《豫中浅山区楼院式传统民居研究》.[J].2013:21~45摘要:豫中浅山区位于河南省中部丘陵与平原过渡地带,其传统楼院式民居深受地理地貌和移民迁徙等影响,以某种共性的姿态呈带形分布于黄河以南数十个地区。