烛之武退秦师劝说艺术

- 格式:docx

- 大小:17.46 KB

- 文档页数:5

2 《烛之武退秦师》劝说艺术探寻教学目标语言建构与运用:掌握文中出现的重点语和特殊句式。

思维发展与提升:体会人物对话的语气和特点,欣赏烛之武高超的劝说艺术。

教学重难点欣赏烛之武高超的劝说艺术教学过程一、知识卡片1.作品介绍本文节选自《左传·僖公三十年》,《左传》是我国第一部叙事详细的编年体史书著作,相传为鲁国史官左丘明所作,原名《春秋左传》。

《左传》善于描写战争和记述行人辞令,记事条理清楚,叙述精确,详略合宜;写人简而精,婉而有致,人物形象栩栩如生。

常常是寥寥几句,就能使读者如见其人,如闻其声。

2.写作背景秦、晋围郑发生在公元前630年,导致事情发生的原因有两点。

其一,郑国曾两次得罪过晋国,一是晋文公当年逃亡跑过郑国时,郑国没有以礼相待;二是公元前632年,晋、楚之战中,郑国出兵帮助楚国,结果城濮之战以楚国失败告终。

后郑国虽然立即派人出使晋国,与晋国结好,甚至与晋候“盟于衡雍”,但最终没有感化晋国。

其二,秦晋两国联合围攻郑国,是因为晋秦要争夺霸权,均需要对外扩张,晋国发动对郑国的战争,自然要寻找这样得力的伙伴,秦晋历史上关系一直很好,所以秦晋联合也是必然的。

二、翻阅工具书,并结合课本注释,试着翻译下面句子。

以其无礼于晋,且贰于楚也()越国以鄙远,君知其难也()若舍郑以为东道主,行李之往来()若不阙秦,将焉取之?()三、春秋时期,诸侯争霸,一度形成分别以晋、楚为首的两大阵营。

“千乘之国”郑国遭遇秦、晋两强夹攻,看一看历史地图,了解郑国当时的处境。

春秋时期形势图思考:假如晋国潜伏在秦国的细作把烛之武与秦伯的对话告诉了晋候,晋候想重新拉回队友,决定派你前往秦国谒见秦伯。

针对烛之武劝说秦伯的言论的,你将如何来劝秦伯回心转意?一、导入新课短视频导入:播放外交部长王毅在十三届全国人大四次会议上霸气回应外国记者提问(美国新一届政府关注南海、台湾、新疆、香港和西藏等议题。

为了稳定中美关系,中方是否有可能在以上任一议题上作出让步?)的视频,让学生直观感受外交人员的勇气和智慧。

从《烛之武退秦师》看中国古代的说人艺术《烛之武退秦师》是中国古代流传下来的一首著名的古诗,其内容讲述了秦朝时期,燕国将领烛之武成功阻止了秦军进攻并驱逐秦军的故事。

但除了历史故事外,这首诗还展现了中国古代的说人艺术,即通过诗歌来描绘人物形象和塑造人物性格的一种艺术形式。

说人艺术是中国文学的重要组成部分,它通过诗歌等文学形式来描绘人物的形象和性格,从而使读者对人物产生深厚的感情和共鸣。

在《烛之武退秦师》中,作者通过对烛之武的生动描绘,成功地塑造了他的英雄形象和优良品德。

首先,诗中对烛之武形象的生动描绘,使读者很快对他产生了深刻的印象。

如诗中所写:“烛转影摇红缨剑,半卷湖南三十年。

”这里的“烛”指烛之武,他手持红缨剑,在战斗中身手矫健,右手剑指纵横,左手抽刀疾驰,似乎将三十年战斗经验全部倾注到了这场战斗中。

这种细致入微的描写,不仅让人对烛之武的形象有了更加真切的了解,同时也为后面的塑造人物性格奠定了基础。

其次,诗中对烛之武优良品德的描绘,进一步塑造了他的英雄形象。

如诗中所写:“却忆长安旧日月,咸阳古战见真章。

三军莫敢挑战锋,寸阴若有尽思量。

”这里的“真章”指的是烛之武的忠诚和勇气,他像昔日长安和咸阳的英雄一样,在战场上表现出了不屈不挠的精神和过人的勇气。

他不仅让敌军无法挑战他的锋芒,同时也表现出在时间“寸阴”逝去的情况下,他依然对国家和天下的思念依旧。

“锐岁”、“抒志”,这些词汇,表现出作者对烛之武忠诚、勇敢和高尚品德的赞赏。

综上所述,《烛之武退秦师》展现了中国古代的说人艺术,通过生动的描绘和精致的写作手法,成功地塑造了烛之武的英雄形象和优良品德,为后人的阅读和学习提供了很好的文学作品。

同时,这也为我们了解古人思想、观念和文化传统,提供了很好的依据和参考。

教

解析

JIAO JIE XI

《左传》属于编年体史书,主要记叙了周王室衰微的过程及诸侯争霸的历史,不仅具有极高的史料价值,而且具有极高的艺术价值。

《烛之武退秦师》是《左传》中的名篇,主要讲述了烛之武只身犯险,前往秦军大营说服秦国君主退兵,成功保全郑国的故事。

下面,笔者就简要分析一下《烛之武退秦师》的艺术特色。

一、脉络清晰

春秋时期,周王室衰微,群雄并起,彼此间征伐不断。

公元前628年,晋国联合秦国共同攻打郑国。

郑伯迫于无奈,只能向烛之武求助,希望他能够前往秦

军大营面见秦王,说服他退兵。

从当时的历史背景来看,这一事件涉及多方势力、多个人物,但是作者在讲述故事时始终紧扣“烛之武退秦师”展开。

他先说明战事爆发的原因:“晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也”;接着比较敌我双方的力量:“晋军函陵,秦军氾南”(晋侯率领军队驻扎在函陵,而秦伯率领军队驻扎在氾水的南面,秦晋大军将弱小的郑国包围了;郑国若无外援,随时都有灭亡的可能)。

突出了局势的危急。

作者以极其简洁的语言交代了事情发生的原因,为后文情节的发展埋下了伏笔。

在这种情况下,郑伯选择通过外交途径化解这场危机。

佚之狐向周碧云

教。

烛之武退秦师的说理艺术

烛之武是中国历史上一位著名的外交家和谋略家,他在战争中向敌人发起说服攻劝,从而达到战争的目的。

其中最著名的就是他在战国时期退秦师的故事。

烛之武当时是齐国的大将军,齐国与秦国交恶。

秦国攻打齐国,准备派出大军攻打齐国的都城蓝田。

烛之武决定发起一场说服攻,向秦将白起发起进攻。

他首先通过各种渠道获得了对方的情报,了解了对方的虚实,又派出特工深入敌后探查情况。

在面对强大的秦军时,烛之武采用了许多巧妙的说服策略。

例如,他曾经向白起提出过一个问题:“如果你面对的是我方的军队,你会不会退兵?”白起回答:“不会。

”烛之武接着问:“为什么?”白起回答:“因为我是将军,责任重大。

”烛之武再细心地分析说:“如果你不退兵,就意味着你没机会战胜我们;如果你退兵,就意味着你长期和我们对抗,最后必定会获得胜利。

因此你不退兵就等于是在放弃胜利的机会。

”

这样的说服艺术使得白起等人心中深感不安,他们开始重新考虑战略。

烛之武继续攻劝,最终促使秦军撤退,避免了一场激烈的战斗。

烛之武的说服艺术是古代外交家和谋略家的典范之一,他的成功离不开深入的情报分析、精湛的说服技巧和对敌人心理的深刻洞察。

他的经验值得所有外交家和谋略家借鉴,特别是在处理国际关系和处理复杂的危机时,更应该学习他的成功经验。

- 1 -。

烛之武退秦师措辞艺术

烛之武是我国历史上著名的诗人和谋略家,他在战争中的言辞艺术也是备受赞赏的。

其中,他在退秦师时的措辞更是被人们称为经典中的经典。

下面我们就来谈谈烛之武在退秦师时的措辞艺术。

在战争中,措辞艺术是十分重要的,尤其是在面对强敌的时候。

烛之武在退秦师时,不但要让对方明白自己的决心和立场,还要避免激化矛盾,尽可能减少战争的损失。

因此,他在措辞上运用了许多巧妙的手法。

首先,在措辞中,他表现出了坚定的立场和决心,表示自己绝不向秦国低头。

他说:“小国不能迎敌,请秦国勿犯。

”这句话短小精悍,表达了自己不能迎敌,但是不代表会向对方低头,同时也告诉了秦国不要犯境。

这种直接了当的表达,使人一下子就明白了烛之武的立场和决心。

其次,在措辞中,他运用了说服的手法,试图打动对方的心灵。

他说:“唯请秦王通令关中,勿伤我百姓。

”这句话表明了自己的态度,同时也为对方考虑,表示自己的百姓无辜,希望对方不要伤害他们。

这种说服的手法往往更容易得到对方的认同。

此外,在措辞中,他运用了顺从的手法,缓和了矛盾的气氛,使得双方的对话更加和谐。

他说道:“若前军远来,不备迎接,非恶意也。

”这句话先把错误归结于自己,表示这不是自己的恶意所为,更加容易得到对方的谅解,使得矛盾得到缓解。

总的来说,烛之武在退秦师的措辞中,不但表现出了自己的坚定立场和决心,还试图说服对方和缓矛盾,避免激化战争。

他的措辞艺术值得我们借鉴和学习,让我们在处理别人时更加圆滑、得心应手。

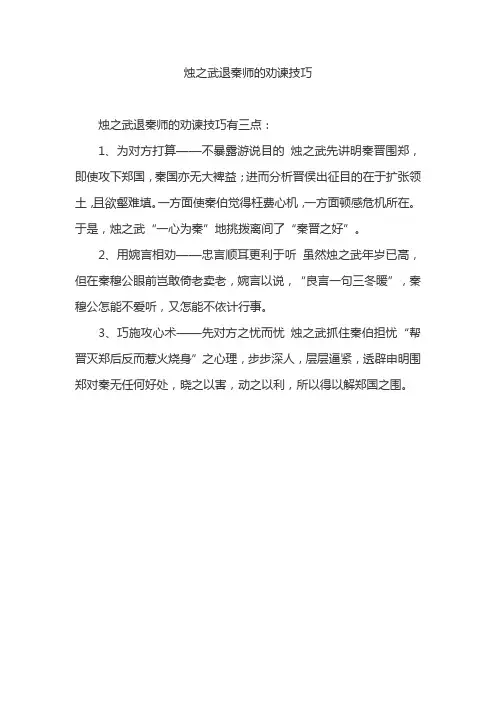

烛之武退秦师的劝谏技巧

烛之武退秦师的劝谏技巧有三点:

1、为对方打算——不暴露游说目的烛之武先讲明秦晋围郑,即使攻下郑国,秦国亦无大裨益;进而分析晋侯出征目的在于扩张领土,且欲壑难填。

一方面使秦伯觉得枉费心机,一方面顿感危机所在。

于是,烛之武“一心为秦”地挑拨离间了“秦晋之好”。

2、用婉言相劝——忠言顺耳更利于听虽然烛之武年岁已高,但在秦穆公眼前岂敢倚老卖老,婉言以说,“良言一句三冬暖”,秦穆公怎能不爱听,又怎能不依计行事。

3、巧施攻心术——先对方之忧而忧烛之武抓住秦伯担忧“帮晋灭郑后反而惹火烧身”之心理,步步深人,层层逼紧,透辟申明围郑对秦无任何好处,晓之以害,动之以利,所以得以解郑国之围。

从《烛之武退秦师》看中国古代的说人艺术

《烛之武退秦师》是中国古代散曲《高陵逢谢赋得其歌处》的曲调之一,是文人墨客使用音乐的一种表达方式。

这首曲子是以烛之武这一历史事件为背景,通过音乐和文字来塑造人物形象和表达情感,展示了中国古代的说人艺术。

中国古代的说人艺术是一种以口语、讽刺、夸张和夸张的表达方式,通过对人物的描写和刻画,以及对社会现象的评书和评论,表达作者对人性、社会和时代的理解和思考。

在《烛之武退秦师》中,通过烛之武这个历史人物的描写和刻画,表达了作者对其英勇无畏、机智勇猛的赞赏之情。

文中以烛之武退秦师这一历史事件为基础,通过描写他灭敌的过程和战术,展现了烛之武的聪明才智和英勇无畏。

在这个故事中,烛之武利用烟雾煙硝迷住秦军的眼睛,借机假装被擒,然后趁机发动反击,取得胜利。

这种战术的使用,不仅展示了烛之武的智慧和勇气,更体现了作者对他的称赞和赞美之情。

除了对烛之武个人的描写之外,文中还通过对秦军的刻画,展示了作者对社会现象和时代状况的思考。

文中提到秦朝统一天下,对百姓实行了严格的控制和剥削,百姓流离失所,生活艰难。

作者用夸张的手法对此进行了讽刺和评议,通过对秦军的形象进行渲染和夸大描写,表达了对秦朝统治的不满和对百姓的同情。

通过这样的表达方式,中国古代的说人艺术既能够展示人物的个性特点和历史事实,又能够传达作者对人性、社会和时代的思考和思考。

在《烛之武退秦师》这首曲中,通过音乐和文字的结合,表达了对烛之武的赞美和对秦朝统治的讽刺,展示了中国古代的说人艺术的独特魅力。

这种艺术形式不仅可以传递历史信息,也可以传达作者的情感和思考,具有较高的艺术表现力和文化内涵。

在线课堂《烛之武退秦师》是《左传》中非常经典的一篇文章,主要记述了晋国的谋士烛之武面对强秦不卑不亢,成功劝退秦军,保下郑国的故事。

刘勰评价其曰:“一言之辩,重于九鼎之宝;三寸之舌,强于百万之师。

”本文主要谈谈《烛之武退秦师》中的劝谏技巧。

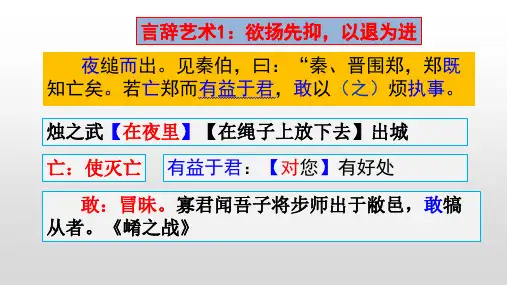

一、欲扬先抑,以退为进谈判是古时候就有的一种外交手段,两国因为各自的政治需求而展开针锋相对的切磋、商谈和交涉。

谈判就像一场没有硝烟的战争,它涉及国家的利益与尊严,是谈判双方持筹码进行的一场博弈。

但是在《烛之武退秦师》中,烛之武却没有筹码。

从实力上看,烛之武所代表的郑国的国力已经衰微,它面对的是蒸蒸日上的秦国和素来实力雄厚的晋国。

郑国原本就是弱国,对手的联合可谓是强上加强,对此,它几乎没有反抗之力。

从背景上看,即使“无礼于晋,且贰于楚”是明显的借口,但在军事实力即真理的战国时期,秦晋联合攻打郑国,是不会有人为羸弱的郑国出头的。

烛之武的手上没有任何筹码,在这场谈判中明显毫无胜算。

但是,烛之武是一位谋士,更是一位智者。

他深知自己在这场谈判中处于弱势地位,但也明白摇尾乞怜只会受到对手的羞辱,就更别提救国了。

因此,在谈判之初,他说了一句非常简洁的话——“秦、晋围郑,郑既知亡矣”。

简单的九个字,像潘多拉的盒子,引起了秦王的好奇,也拉近了他与对方的距离。

“秦国与晋国围攻郑国,郑国已经知道自己会灭亡了”,这个事实由他说出,既展现了自己的胆识,又让对方感受到了坦诚,进而放松警惕。

已经知道自己的国家即将灭亡,他没有摇尾乞怜,没有痛哭流涕,而是欲扬先抑,以退为进,为后续的谈判作准备。

二、以史为例,阐明厉害关系在谈判席上,利益永远是君主考虑的第一要素。

如果说,烛之武让人出乎意料的开场白引起了秦王极大的兴趣,那么能否提供充足的理由说服秦王,则成为烛之武在这场谈判中能否获胜的关键。

在放低姿态、主动示弱后,烛之武提出了自己的见解:“若亡郑而有益于君,敢以烦执事”。

这是一个简单的假设,看似是在冒国家之大不韪,却也吊足了秦王的胃口。

解读《烛之武退秦师》的说话艺术

《烛之武退秦师》是一篇古代文学作品,其中蕴含着丰富的说话艺术。

首先,《烛之武退秦师》中的说话艺术体现在语言的简洁性上。

作者在文章中使用了简洁的语言,以表达出深刻的思想。

例如,“烛之武,自古以来,就是一个勇敢的人,他不畏惧任何困难,勇敢地抗击秦师。

”这句话表达出了烛之武的勇敢和坚强,而不用多余的语言。

其次,《烛之武退秦师》中的说话艺术体现在对比的使用上。

作者在文章中使用了大量的对比,以表达出深刻的思想。

例如,“烛之武的勇敢和坚强,与秦师的恐惧和无能形成鲜明的对比。

”这句话表达出了烛之武和秦师之间的鲜明对比,而不用多余的语言。

最后,《烛之武退秦师》中的说话艺术体现在比喻的使用上。

作者在文章中使用了大量的比喻,以表达出深刻的思想。

例如,“烛之武就像一把利剑,他的勇敢和坚强,可以把秦师击退。

”这句话表达出了烛之武的勇敢和坚强,而不用多余的语言。

综上所述,《烛之武退秦师》中的说话艺术体现在语言的简洁性、对比的使用和比喻的使用上。

这些说话艺术不仅能够表达出深刻的思想,而且还能够激发读者的共鸣,使读者更加深入地理解作品的主题。

《烛之武退秦师》的“三巧”游说艺术《烛之武退秦师》的“三巧”游说艺术“晋侯、秦伯围郑”,大军兵临城下,郑国危如累卵。

受命于危难之际的烛之武,不费一兵一卒,不动一刀一枪,只用了短短的125字的说辞,却使秦晋盟散约毁,两支人马自动撤离。

烛之武巧妙的游说艺术给人们留下了深刻的印象。

1、以“利”巧攻心理:晋国围攻郑国,本来不关秦国的事,秦国所以出兵,一是公元前632年的城濮之战,秦晋同属于一个军事集团的,他们之间有盟约关系,二是秦穆公想借此捞一把,以扩大自己的势力。

两个原因中,第二个原因是主要的,烛之武看准了这一点,紧紧抓住了秦穆公的这一心理,单刀直入:“秦晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

”烛之武作为郑国的子民,先讲自己国家的处境“既知亡矣”,隐含意思是说郑国灭亡是既定的事实,所以也无法考虑郑国的利益了,但郑国的土地最后被秦国还是晋国得到呢?这还是个未知数。

烛之武从这点做文章,站在秦国的立场上说话,不仅消除了秦穆公的戒心,还赢得秦穆公的好感;“舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害”,通过让步假设推理出不攻郑的好处,以利益来引诱秦伯,让秦穆公动心;“阙秦以利晋,唯君图之”,希望秦穆公为了秦国的利益不受损害而放弃围攻郑国的计划,言辞恳切,从而坚定秦穆公与晋国毁约的决心。

2、以“害”巧析形势:一从现实状况来看,“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

”郑亡后的情况如何呢?如果秦国得到了郑国的土地,“越国以鄙远”,是很难办到的,即使办到了,也是不好统治的;如果晋国得到了郑国的土地,“邻之厚,君之薄也”。

一句话,亡郑只能对晋国有利,对秦国不但没有利益可言,反而因“邻之厚”而显得“君之薄”。

二从发展来看,“既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?”以晋的贪得无厌,让秦穆公真正感到危险的存在,从而快速作出决策,否则贻害无穷。

烛之武说辞切中要害,强而有力,且用反问句来加以突出强调,真是气势凌厉,锐不可当。

从《烛之武退秦师》看中国古代的说人艺术

《烛之武退秦师》是中国古代一首有名的赞美战功的诗歌,诗中通过对烛之武的英勇战斗和制胜秦军的描写,表达了对英雄的赞美和敬仰之情。

在这首诗中,我们可以看到中国古代丰富多彩的说人艺术,其中包括描写人物形象和描写人物性格两个方面。

首先,诗歌通过对烛之武形象的描绘,展现了中国古代的高超说人艺术。

诗中提到:“夫食口宜便肌,馀力则尽从事。

”这一语句通过对烛之武体魄的描写,清晰地展现了他的健壮和刚毅。

接着诗人又写道:“容貌秀雅,骏垂矣。

”这句话则从外貌上描绘了他的英俊和魅力。

其次,诗歌通过对烛之武性格的描写,表现了中国古代的人物性格艺术。

诗中提到:“千载谁吾为,长沙之下留名。

”这句话表明了烛之武不仅勇敢,而且很有自信和果敢。

他明确表达了自己的意愿和心愿,奋勇向前,顽强斗争。

而在经历战役后,他更是淡泊名利,不为功名富贵所动,更是表现了其豁达和博大的胸怀。

“从《烛之武退秦师》看古人的劝说艺术”教学设计一、教材分析1、课程标准《高中语文新课程标准》要求高中语文教学,除了完成基本的知识传授外,还要引导学生联系中外、贯通古今,拓展视野,形成一定知识体系,对文化现象进行挖掘和深刻解读,还应着眼于学生审美能力和探究能力的的培养和提高。

并且要突出语文学科的工具性特征,提高学生运用语言的能力。

联系现当代生活,体现一定的思想意识和行为方式,挖掘现实意义,并能适应学生的自我发展需求,对未来人生具有一定的指导意义。

2、《烛之武退秦师》选自人教版高中语文必修一第二单元,属于一篇先秦历史散文,也是高中全部语文课程中的第一篇文言文。

虽篇幅短小,但文言基础知识集中,文化内涵及现实意义明显,具有一定的文言教学典范性,对进一步的文言课文学习具有开启意义。

尤其是其中烛之武高超的劝说艺术,更是历来被大家所称道。

对于学生认识语言的魅力,提高语言的运用能力,以及知识体系的贯通和建构都有重要作用。

二、学情分析高一学生经过小学初中的文言文学习和熏陶,具备一定的文言学习基本能力。

又有辅助的相关历史学科的知识,对文章深层内涵和文化意义也有一定的思考。

但缺乏对某一知识点的深入探究和广义解读,往往只是就篇章而篇章,且对初中和高中以及课内和课外知识割裂性较严重,不能连点成线,以点带面,以及思考作品的现实意义。

三、教学目标1、详细解读烛之武劝说步骤,总结出能够劝说成功的主因。

2、由主因出发寻找劝说成功的规律,并感受中华语言的魅力和文化内涵。

3、运用规律解读《触龙说赵太后》,并思考这一规律的现实意义。

四、重难点1、劝说原则的总结和运用。

2、挖掘这些原则对现实生活的启发和指导意义。

五、教学过程1、由《史记》、《战国策》以及刘勰名言对辩士语言巨大魅力的总结引出话题。

2、在之前课文学习的基础上,再次对第三段进行细致深入探究。

3、依据文本总结劝说原则和规律。

4、引入课外阅读《触龙说赵太后》,依据规律分析触龙能够劝说成功的原因。

服人以“利”——论《烛之武退秦师》的说服艺术“动之以情,晓之以理”历来被人奉为劝诫他人之圭臬,但苦口婆心,却有不为动容者。

比如,在抗战之初,我们向日本侵略者喊道:“中日是一衣带水的关系,自古多有往来。

请你们不要侵犯我们的国土,我们是主权国家,你们的行为是国际法所不允许的。

放下你们的武器,返回你们自己的家园吧。

”试想,日本侵略者会为我们的真诚而动,深感“理屈”而退吗?你的理不是他的理,你的情动不了他的情。

单纯的清理,转移他人意志的力量还是不够强大的。

但当美国投下原子弹、苏军出兵中国东北之后,日本却不劝而降了,为什么呢?不见天皇的诏书吗,再不投降,就要亡国亡种了。

战与降,利害大大的。

所以,真正打动人心的,不是情,也不是理,而是事件背后的利害关系。

高中语文教材《烛之武退秦师》一文,就完全借助利害关系,将说服艺术发挥到了极致。

因为题目的关系,读者往往只注意到烛之武说服秦伯的精彩,其实,全文共有四处说服,各有千秋。

第一处,是佚之狐说服郑伯起用烛之武。

“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。

”公从之。

区区一语,却重若千钧。

大军压境,国运岌岌,只要烛之武出面,即可挽狂澜于既倒,那还有什么好迟疑的呢?此时不管烛之武是否为郑伯所乐见,郑伯都必须立马请他老人家出山!一句话,说服了郑伯起用年事已高的烛之武。

第二处,是郑伯说服烛之武出使效命。

“……然郑亡,子亦有不利焉。

”许之。

当烛之武不满君主对自己的冷遇,借此君主聘用之机发泄一腔牢骚时,君主在诚恳地道歉之后,也明确指出了臣子抗旨不尊的严重后果:你不干是不是,那好,你就等着做亡国奴吧。

烛之武本来就是做做姿态,此时当然也就借坡下驴了。

第三处,是烛之武说服秦伯勿为虚名实祸之事,也即全文最精彩的地方。

先说消灭郑国于秦无益有害。

“若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

越国以鄙远,君知其难也。

焉用亡郑以倍邻?邻之厚,君之薄也。

”消灭了郑国,即使能与晋国分获一些领土,但因为地处偏远,守护与管理,都有相当的难度(我们能够为秦伯设想远距离输送兵力驻防的军事耗费及被占领地区人民的反抗等等)。

烛之武退秦师

战国时期,出现了众多巧舌如簧的说客,他们没有在烽火硝烟的战场冲锋陷阵,却凭借自己的三寸不烂之舌,在风云变幻的外交场合,取得了伟大的胜利。

那今天我们就追随着“只身赴敌营”的烛之武,去感受那场没有硝烟的战争,看他是如何凭借自己的三寸不烂之舌,使虎狼之师不击自退的。

那么接下来就让我们继续走进《烛之武退秦师》。

通过上节课的学习,我们已经解决了生字词以及文言知识,知道了全文可以用四个词语来概括,分别是:秦晋围郑、临危受命、智退秦师、晋师撤离。

好,那么今天我们就来看一看,烛之武究竟是如何凭借自己的口才智退秦军的呢?让我们再次回到文中,走进第三自然段,共同研习这一问题。

首先,请同学们快速浏览课文,用一句话简单概括一下,本文讲了一个什么故事呢?来,这位同学你来说说看。

讲的是秦晋联合攻打郑国之前开展的一场外交斗争。

好,那么这场斗争得结局又是怎样的呢?成功了。

欸,对,没错,烛之武成功了,他最后不仅说服了秦王退军,还使晋军也不得已而撤退,成功解除了郑国的危机。

那么烛之武究竟是如何说服秦伯退军的呢?下面老师来范读第三自然段,请同学们边听边划分出烛之武是如何说服秦伯的?共分为几个步骤?

好,同学们,老师已经范读完了。

那么大家都是怎样划分的呢?老师想听听这位同学的想法,好。

我们来具体说说看。

“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

”首先,第一步,烛之武表明了自己前来的立场,郑既知亡矣,坦言知道自己要灭亡了。

而之后,若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

则再次分析形势,如果郑国灭亡了对秦国有好处,我又

怎么敢拿这件事来麻烦您呢?指出并不是因为自己国家将要灭亡才来烦扰,而是旁敲侧击的指明,郑国灭亡其实对秦国并没有好处。

好,那么这第一步我们是不是就可以概括为——分析形势,以退为进,博得好感。

(ppt)

好,我们接着往下看。

“越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

”越过别的国家而把远地当作边境,(PPT 展示形势)您知道这是困难的,那您为什么要灭掉郑国而给邻国增加土地呢?邻国的势力雄厚了,您秦国的势力自然也就相对削弱了。

那么在这里,烛之武提出郑国灭亡不但无利于秦,反而有利于晋。

好,那么这第二步我们就可以概括为——讲明利害,亡郑陪邻,动摇联盟。

(ppt)

我们接着来看第三步。

“若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

”如果您放弃围攻郑国而把它当做东方道路上接待过客的主人,出使的人来来往往,(郑国可以随时)供给他们缺少的东西,对您也没有什么害处。

看起来如此简短的一句话,烛之武却言简意赅的表达出了,留着郑国对秦国不仅没有害处,反而是有益的。

存郑有益PPT,那么在这里,他通过利益的引诱,利益引诱PPT,成功的抓住了秦伯的心。

最后,“且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,惟君图之。

”大家来看,烛之武在这里陈述了事实,挑拨了秦晋之间的关系,那么秦晋两国之间的关系究竟如何呢?烛之武的这番说辞又能否动摇秦晋两国的关系呢?

老师为大家准备了一段材料,大家请看。

秦、晋两国联合围攻郑国,是因为秦、晋都要争夺霸权,均需要向外扩张,晋国发动对郑国的战争,自然要寻找这样得力的伙伴,秦、晋历史上关系一直很好,所以秦、晋联合也就成为自然了。

但在公元前650年,晋惠公借秦国

之力即位后,对割让土地之事非常后悔,就派大臣丕郑赴秦国,以先君之地不得擅许为由食言。

这就是文中“许君焦、瑕、朝济而夕设版焉”,“君”指秦穆公,“许君焦、瑕”则指公元前651年夷吾答应予秦河东之地一事。

秦晋两国之间的关系从此出现了裂痕。

秦晋两个大国都是为了争夺霸权,为了谋取自身利益而联合的,尽管他们在历史上的关系一直很好,但是在利益面前,是没有永远的朋友的。

那么在这里,烛之武正是利用这一点,以史为例,挑拨秦晋PPT。

好,我们已经明确了烛之武是通过这样的四个步骤来说服秦伯的,他的这番说辞,虽仅百余125字,却委婉曲折,步步紧逼,说秦过程:①坦言知亡,避其锐气②亡郑无益于秦③存郑无害于秦④亡郑有害于秦PPT层层深入,表现了他——高超的劝说艺术、游说技巧。

那么通过以上的分析,我们能够感受到,烛之武是一个怎样的人呢?请同学们结合全文,小组讨论分析烛之武这一人物形象。

好,老师想请这位同学来说一说你们小组的看法。

另一小组的

好,大家都发表了自己的独到见解,并在文中找到了依据,那我们再来一起说说看。

同学们,分析一个人物形象要注意结合全文进行全面分析,例如,在文章的第二段中,通过我们之前的学习,是不是可以体现出他是一位深明大义的爱国志士,同时也是一位知难而上,义无返顾的勇士呀。

另外通过我们第三段的学习,还可以看出他更是一位——口若悬河,巧言善辩的辩士。

烛之武面对大国的君主,巧舌如簧,不卑不亢,从容辞令,既不刺激对方也不失本国尊产,语言的分寸掌握得恰到好处。

中国古代就有“一言可以兴邦,一言可以误国”之说,还有“一言之辩重于九鼎之宝,三寸之舌强于百万之师”之论。

也足以可见口才的重要性。

那

么我们今天的作业就是,写一篇劝说辞,三四百字,要重点展现步步深入,打动对方,语言要具有较强的说服力。

佚之狐的话对刻画烛之武的形象有何作用?烛之武与郑伯的对话展现其什么样的个性特征?

“师必退"表现了佚之狐对烛之武的了解与信任,使读者未见其人,先知其才,从侧面表现了烛之武的才能。

与郑伯的对话过程中,体现出烛之武虽然因长期不受重用而有所怨言,但是关键时刻还是临危受命,顾全大局,“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之",可谓识大体,明大义。

毅然孤身前往敌营,夜缒而出,则表现了烛之武的英勇无畏。

文章赞扬了烛之武在国家危难之际,能够临危受命,不避险阻,只身去说服秦君,维护了国家安全的爱国主义精神。

根据人物言行举止:

1)烛之武:

1、志士。

烛之武的外交才能通过佚之狐的话得到了充分的肯定。

“若使烛之武见秦君,师必退”,一个“退”字,尽显烛之武的才华。

由于长期未被重用,烛之武满腹牢骚与委屈溢于言辞,以至于以“老矣,无能为也已”来推辞。

但郑伯的一番诚意和对国家形势与个人利益关系的透彻分析,最终感动了他,他决心以国家利益为重,出使秦师。

这足以说明他是个深明大义的爱国志士。

2、勇士。

两方交战,生死未卜;出使秦师,成败难料。

烛之武“夜缒而出”,勇入秦营,其知难而上、义无反顾的冒险精神也展示了他的“勇士”性格。

3、辩士。

烛之武在到了秦营之后,面对强敌,不卑不亢,侃侃而谈。

他先论说灭亡郑国对秦国有害无益,只是增加了邻国(晋国)。

然后承诺,保存郑国将会对秦国大有好处,“行李之往来,共其乏困”,这是郑国请求秦国退兵所施予秦国的小小恩惠,既可使对方感兴趣,以权衡利弊,又不失本国尊严。

一番利诱之后,烛之武就从秦晋的历史关系入手,揭示出晋文公过河拆桥、忘恩负义的本质,公开挑拨秦晋两国关系;并且用发展的眼光,引导秦伯认识到晋的贪婪会给秦国带来的危险,这就使秦伯认识到晋是敌而非友,并最终和郑国结盟。

这样一来,“攻守之势易矣”。

烛之武一字未提郑国的利益,却成功说退秦师,充分展现了他的“辩士”形象。

“辩士”形象是烛之武形象的核心。

所以说,《烛之武退秦师》一文展示的烛之武是一个深明大义的爱国志士,是一个勇于出使,直入敌营的勇士,是一个机智善辩的辩士、外交家。