列汀类药物的心血管安全性获证实

- 格式:doc

- 大小:41.11 KB

- 文档页数:4

2020年11月 第17卷 第21期1 α细胞功能障碍与糖尿病虽然有大量证据表明,高血糖素血症(Hyperglucagonaemia)在2型糖尿病(Type 2 Diabetes Mellitus, T2DM)高血糖的发展过程中起着关键作用,但在2005年以前,学界对其的重视程度仍不够高。

然而,在人们认识到内分泌激素胰高血糖素样肽-1(Glucagon-like Peptide-1, GLP-1)对胰高血糖素和胰岛素分泌产生反向作用的机制之后,被忽视的胰高血糖素在双激素假说的理论支撑下,开始引起全球研究者的广泛关注。

在健康受试者中,胰高血糖素的分泌受到多种营养、神经和激素因素的调节,其中最重要的是葡萄糖。

T2DM患者α细胞功能的缺陷反映了其葡萄糖感知功能的受损。

GLP-1在实验动物体内外抑制胰高血糖素的分泌,并以葡萄糖依赖的方式抑制正常人胰高血糖素的释放。

这一效应在糖尿病患者中也很明显,且GLP-1并不抑制低血糖反应中胰高血糖素的释放,甚至可能使其增强。

通过GLP-1信号机制作用的维格列汀等药物的临床研究表明,GLP-1可以改善T2DM病患者的α细胞葡萄糖感应功能。

以GLP-1为基础的治疗方法具有改善α细胞功能的潜力,并可能对更多类别的代谢紊乱患者有益[1]。

越来越多的证据表明,与磺脲类药物相比,维格列汀对胰腺α细胞功能有良好的保护作用。

且维格列汀联合二甲双胍改善血糖控制,具有良好的安全性和耐受性,这使其在二甲双胍单药治疗效果不佳的患者中成为一种具有吸引力的治疗选择。

与磺酰脲和噻唑烷二酮相比,维格列汀具有类似的血糖控制作用,但同时与较低概率的低血糖发病率有关[2]。

维格列汀使血糖降至正常范围而不增加低血糖风险的作用,在很大程度上是由于α细胞对葡萄糖的敏感性提高所致。

维格列汀对α细胞功能的调节不仅表现在抑制餐后胰高血糖素释放方面,还表现为在低血糖时增加胰高血糖素的释放,从而使其在降糖同时还具有低血糖的保护作用。

阿托伐他汀和匹格列酮对心血管高危人群的影响李艳芳;邱龄【摘要】目的探讨单独应用阿托伐他汀与联合应用阿托伐他汀和匹格列酮对高危心血管人群颈动脉内膜中层厚度(CIMT)、高敏C反应蛋白(hs-CRP)、基质金属蛋白酶-9(MMP-9)、脂联素及脂质状况的影响. 方法 90名有心血管危险因素的患者被随机分为两组:单独应用阿托伐他汀治疗组、联合应用阿托伐他汀和匹格列酮治疗组,分别检测两组患者治疗前及治疗六个月后的CIMT、hs-CRP,脂联素、MMP-9的血浆水平及检测血脂水平. 结果单独应用阿托伐他汀及联合应用阿托伐他汀和匹格列酮均显示CIMT的显著降低(P<0.001),无组间差异(P>0.05).两组的MMP-9在治疗后均较治疗前降低,有统计学意义(P<0.05),但组间无统计学差异(P>0.05).两组对h-CRP、脂联素及血脂水平均有有意义的影响,组间有统计学差异,联合用药组提示影响更显著(P<0.05).联合用药组血浆脂联素水平明显升高而单独应用阿托伐他汀组未被观察到. 结论阿托伐他汀明显改善CIMT,联合应用阿托伐他汀和匹格列酮对脂质状况和炎症因子有额外的影响.【期刊名称】《当代医学》【年(卷),期】2010(016)003【总页数】3页(P9-11)【关键词】阿托伐他汀;匹格列酮;CIMT;炎症【作者】李艳芳;邱龄【作者单位】030001,山西省医科大学第二医院心内科;030001,山西省医科大学第二医院心内科【正文语种】中文脉粥样硬化是一个复杂的缓慢进展的过程,该过程经历血管壁各种功能和形态的改变,累积的结果表现为:有明显临床症状的心血管疾病[1]。

颈动脉粥样硬化与心、脑血管以及其他大动脉粥样硬化有着共同的病理基础,而颈动脉粥样硬化较易早期发现,因此,可作为动脉粥样硬化等相关疾病的窗口以及可以预测卒中和缺血性心脏病发生的危险性[2]。

CIMT是检测颈动脉粥样硬化的一个敏感指标。

新型降糖药物的降血压作用:证据概览和机制探讨糖尿病和高血压常常并存,对心血管构成双重威胁。

控制好血压对糖尿病患者的管理至关重要。

新型降糖药物包括SGLT-2抑制剂、GLP-1受体激动剂和DPP-4抑制剂,除了具有降低葡萄糖的作用,还显示出多种有益的心血管效应,包括降低动脉血压。

本文总结了新型降糖药物降血压的临床试验数据,并对潜在的病理生理机制进行了阐述。

要点概览• 三大类新型降糖药物显示出不同程度的降低动脉血压作用;• SGLT-2抑制剂的降血压幅度更加明显,可以降低诊室血压和24小时动态收缩压/舒张压。

• GLP-1受体激动剂可降低收缩压(SBP),而对舒张压(DBP)的影响较小。

• DPP-4抑制剂可能具有轻微的降压作用。

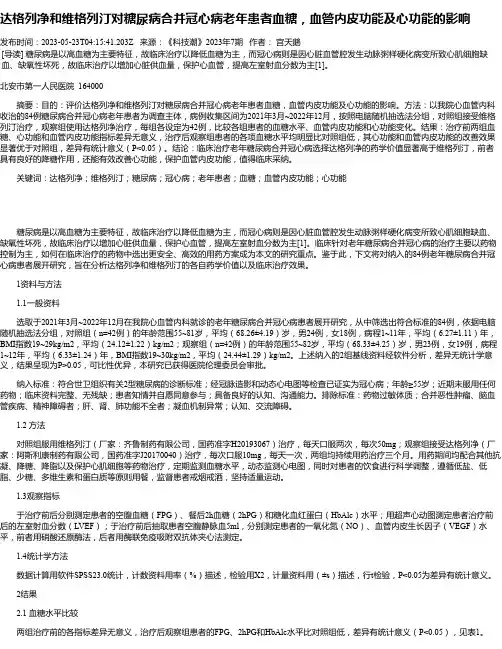

SGLT-2抑制剂目前获得FDA和EMA批准的SGLT-2抑制剂包括四种,即恩格列净(FDA批准,2014),达格列净(EU批准,2011),卡格列净(FDA批准,2014)和艾托格列净(FDA批准,2017)。

1. 临床试验数据可靠的数据表明,SGLT-2抑制剂存在心血管获益,可以使血压水平轻度至中度降低。

(1)恩格列净EMPA-REG试验中,与安慰剂相比,恩格列净组诊室收缩压降低4.0 mmHg,舒张压降低1.5 mmHg。

EMPA-REG BP试验评估了恩格列净对糖尿病合并高血压患者诊室和24小时动态血压的影响,与安慰剂相比,恩格列净10 mg治疗后诊室血压降低3.9/1.9 mmHg,24小时动态收缩压和舒张压降低3.4/1.4 mmHg;恩格列净25 mg治疗后诊室血压降低4.8/1.9 mmHg,24小时动态收缩压和舒张压降低4.2/1.7 mmHg。

另一项随机双盲对照试验SACRA研究也证实了恩格列净的降压效果。

(2)达格列净在DECLARE-TIMI 58试验中,与安慰剂相比,达格列净治疗48个月,SBP/DBP降低了2.7/0.7 mmHg。

在DAPA-HF试验中,从基线到8个月,与对照组相比,达格列净组SBP降低幅度更大(1.3 mmHg)。

达格列净和维格列汀对糖尿病合并冠心病老年患者血糖,血管内皮功能及心功能的影响发布时间:2023-05-23T04:15:41.203Z 来源:《科技潮》2023年7期作者:宫天鹅[导读] 糖尿病是以高血糖为主要特征,故临床治疗以降低血糖为主,而冠心病则是因心脏血管腔发生动脉粥样硬化病变所致心肌细胞缺血、缺氧性坏死,故临床治疗以增加心脏供血量,保护心血管,提高左室射血分数为主[1]。

北安市第一人民医院 164000摘要:目的:评价达格列净和维格列汀对糖尿病合并冠心病老年患者血糖,血管内皮功能及心功能的影响。

方法:以我院心血管内科收治的84例糖尿病合并冠心病老年患者为调查主体,病例收集区间为2021年3月~2022年12月,按照电脑随机抽选法分组,对照组接受维格列汀治疗,观察组使用达格列净治疗,每组各设定为42例,比较各组患者的血糖水平、血管内皮功能和心功能变化。

结果:治疗前两组血糖、心功能和血管内皮功能指标差异无意义,治疗后观察组患者的各项血糖水平均明显比对照组低,其心功能和血管内皮功能的改善效果显著优于对照组,差异有统计意义(P<0.05)。

结论:临床治疗老年糖尿病合并冠心病选择达格列净的药学价值显著高于维格列汀,前者具有良好的降糖作用,还能有效改善心功能,保护血管内皮功能,值得临床采纳。

关键词:达格列净;维格列汀;糖尿病;冠心病;老年患者;血糖;血管内皮功能;心功能糖尿病是以高血糖为主要特征,故临床治疗以降低血糖为主,而冠心病则是因心脏血管腔发生动脉粥样硬化病变所致心肌细胞缺血、缺氧性坏死,故临床治疗以增加心脏供血量,保护心血管,提高左室射血分数为主[1]。

临床针对老年糖尿病合并冠心病的治疗主要以药物控制为主,如何在临床治疗的药物中选出更安全、高效的用药方案成为本文的研究重点。

鉴于此,下文将对纳入的84例老年糖尿病合并冠心病患者展开研究,旨在分析达格列净和维格列汀的各自药学价值以及临床治疗效果。

他汀类药物治疗心脑血管疾病研究进展他汀类药物(statins)为一大类英文词尾为statin(他汀)的药物的统称,是羟甲基戊二酰辅酶A(HMG-CoA)还原酶抑制剂。

大量的临床试验及流行病学研究证实他汀类药物具有降血脂作用及对冠心病的预防作用。

在国际医药市场上畅销的形形色色的降血脂药物中,他汀类居于领先地位,成为20世纪90年代开发最成功的医药产品之一。

他汀类药物分为天然化合物(如洛伐他丁、辛伐他汀、普伐他汀、美伐他汀)和完全人工合成化合物(如氟伐他汀、阿托伐他汀、西立伐他汀、罗伐他汀、pitavastatin)是最为经典和有效的降脂药物,广泛应用于心脑血管疾病的治疗。

他汀类药物除了在治疗高血脂症方面有良好的疗效外,其在心脑血管疾病的预防治疗中也起到了很好的作用[1、2]。

本文就其在治疗治疗心脑血管疾病方面的进展作一综述。

1 他汀类药物抑制血小板聚集近些年,相关研究结果显示[3],内皮衍生的NO除了调节血压、增加局部血流外,还能减轻白细胞的激活和抑制血小板聚集。

而他汀类则间接通过增加内皮NO的产生和生物利用来抑制血小板的聚集,不依赖于血浆胆固醉水平。

Pedrono E等[4]报道,阿托伐他汀治疗14d后急性脑梗死小鼠的PF4和β2TG的水平显著下降,但是停药2d后两者的水平分别上调2.9和3.1倍,同时阿伐他汀治疗使主动脉和脑血管的eNOS上调2.3和1.7倍,但同样仅在停约2d以后,上述二处的eNOS分别下调严重,由此说明急性撤退他汀类药物,2d后即丧失对小鼠脑缺血和血栓形成的保护功能。

他汀类除了抗血小板的作用以外还通过影响疑血系统发挥着抗血栓形成的功能。

2 他汀类药物治疗急性冠脉综合征粥样硬化为急性冠脉综合征(acute coronarysyndrome,ACS)的基础原因,是一种可隐匿进展许多年的慢性疾病[5]。

ACS急性期在抗凝、抗栓、抗心肌缺血治疗的同时积极进行调脂治疗,并通过他汀类药物的“多效性”,改善血管内皮功能、减少脂质过氧化,增加高密度胆固醇(HDL-C)水平,抑制其炎症反应,使粥样硬化斑块稳定,并通过抑制血小板聚集,减少凝血因子,增加纤溶抗血栓形成,可有效降低ACS患者急性期病死率和改善心肌缺血症状,明显改善ACS患者预后[6]。

2020年10月 第17卷 第20期与非糖尿病患者相比,2型糖尿病(Type 2 Diabetes Mellitus, T2DM)患者罹患心血管疾病(Cardiovascular Diseases, CVDs)的概率是非糖尿病患者的2~6倍,使其成为人口中的主要死亡原因[1-5]。

因此,控制血糖的主要目标应该是预防CVD和微血管疾病造成的死亡和限制发病率[6-8]。

二肽酰肽酶-4(Dipeptidyl Peptidase-4, DPP-4)抑制剂被广泛应用于治疗T2DM。

以下将简述以维格列汀(Vildagliptin)为代表的DPP-4抑制剂对T2DM心血管疾病保护作用的相关研究。

1 维格列汀保护心血管的相关动物试验Furukawa等[9]研究了DPP-4抑制剂维格列汀在压力负荷下对心肌代谢和心脏功能的保护作用。

分别用空白制剂或维格列汀治疗试验小鼠,然后实施横主动脉缩窄术(Transverse Aortic Constriction, TAC)。

TAC术后3周,小鼠心肌肥厚和收缩功能损害显著减轻。

压力-容积分析(Pressure-volume Analysis)显示,维格列汀治疗可明显提高TAC 术后心脏左心室收缩效率。

心肌能量底物分析(Myocardial Energy Substrate Analysis)显示,维格列汀治疗显著增加葡萄糖摄取和脂肪酸摄取。

成纤维细胞生长因子21(Fibroblast Growth Factor 21, FGF21)是一种参与能量代谢调节的多肽,在TAC 术后心脏中表达增强,维格列汀治疗后进一步增强。

维格列汀处理后,FGF21在小鼠心脏成纤维细胞中的表达强于心肌细胞。

维格列汀处理还可通过Sirtuin1(Sirt1)介导的途径诱导人心脏成纤维细胞中FGF21的表达,提示成纤维细胞介导的FGF21在应激心脏中可能调节能量代谢,发挥维格列汀介导的有益作用。

维格列汀通过Sirt1诱导心脏成纤维细胞激发代谢调节因子FGF21的表达,提高了压力负荷下心脏的收缩效率。

他汀类药对血糖的影响李鹏;梅丹【期刊名称】《中国医院用药评价与分析》【年(卷),期】2014(014)002【总页数】2页(P102-103)【作者】李鹏;梅丹【作者单位】中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院,北京 100730;中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院,北京 100730【正文语种】中文【中图分类】R972+.6《国家食品药品监管总局办公厅关于修订他汀类药品说明书的通知》(食药监办药化管[2013]90 号)中说明[1],为保障公众用药安全,根据国家食品药品监督管理总局监测评价结果,决定对他汀类药品说明书【不良反应】、【药物相互作用】项进行修订,在【不良反应】项下适当位置增加的内容中第一条是:他汀类药品的上市后监测中有高血糖反应、糖耐量异常、糖化血红蛋白水平升高、新发糖尿病、血糖控制恶化的报告,部分他汀类药品亦有低血糖反应的报告。

而在这之前,美国、加拿大、欧盟等已经陆续在他汀类药品说明书中增加了有关血糖水平升高和糖尿病风险增加的新的警示内容,其中包括如何识别高风险患者的信息。

他汀类药是近30 年研制开发的3 羟基-3 甲基戊二酰辅酶A(HMG-CoA)还原酶抑制剂,常用的可分为3 代,第1 代他汀类药是用发酵的方法从真菌中分离出来的,包括1987 年经美国食品药品管理局(FDA)批准上市的洛伐他汀、辛伐他汀和普伐他汀,辛伐他汀是洛伐他汀的甲基化衍化物;第2 代他汀类药为人工合成的消旋体,有氟伐他汀;第3 代他汀类药为人工合成的对映体,包括阿托伐他汀、瑞舒伐他汀以及匹伐他汀。

还可根据构型分类,亲水性他汀类药包括普伐他汀和瑞舒伐他汀,亲脂性他汀类药包括阿托伐他汀、洛伐他汀和辛伐他汀。

他汀类药在降脂同时还有许多其他功能如抗炎、保护血管内皮、稳定动脉粥样硬化斑块、抗心律失常、治疗心力衰竭等作用而被广泛作为心脑血管疾病及糖尿病的二线用药。

但近年来越来越多文献报道:不同他汀类药及其不同剂量可能增加糖尿病风险,因此本文通过近10 年来对他汀类药与血糖改变的相关性的临床试验结果进行分析讨论。

心血管系统疾病的药物研究进展心血管系统疾病是一组涉及心脏和血管的疾病,包括冠心病、心肌梗死、高血压、心力衰竭等。

这些疾病对人类的健康造成了严重威胁,因此药物研究在治疗和预防这些疾病方面起着关键作用。

以下将介绍心血管系统疾病药物研究的一些进展。

脂质调理药物是一类广泛应用于心血管疾病治疗的药物。

目前,他汀类药物是脂质调理药物中最为常用和有效的一类。

他汀类药物通过抑制胆固醇的合成,降低血液中的胆固醇水平,从而降低冠心病和心肌梗死的发生率。

除了他汀类药物之外,最新的研究表明,PCSK9抗体也是一种新型的脂质调理药物。

PCSK9抗体通过抑制胆固醇在肝脏中的代谢,可显著降低血液中的胆固醇水平。

高血压是心血管疾病中常见的病症之一、降压药物是高血压治疗的主要手段。

目前主要的降压药物包括ACE抑制剂、ARB、钙通道阻滞剂和利尿剂等。

最新的研究表明,SGLT2抑制剂也可以用作降压药物,它通过抑制肾小管对血糖的重吸收,减少肾脏负荷,从而降低血压。

此外,一些新型的降压药物例如体内酰苯胺酸受体激动剂(VAA)也在药物研究中取得了一定的进展。

心力衰竭是心血管疾病的严重并发症,其治疗以利尿剂和血管活性药物为主。

利尿剂通过减少体液负荷来减轻心脏负担,而血管活性药物(如ACE抑制剂、ARB、β受体阻滞剂)可以增强心脏收缩力和舒张能力。

除了传统的治疗手段外,最新的研究还发现心衰相关的生物标记物,如BNP 和TGF-β,这为治疗心衰提供了新的靶向药物研究方向。

此外,心血管疾病的药物研究还包括血小板抑制剂和抗凝药物等。

血小板抑制剂可以通过减少血小板聚集来预防血栓形成,从而减少冠心病和心肌梗死的发生。

而抗凝药物可以阻止血液凝结,预防心脑血管意外事件的发生。

最新的研究还发现,一些新型的抗凝药物,如NOACs和PDGF-R 抑制剂,具有更好的疗效和安全性,成为心血管疾病治疗中的新的选项。

综上所述,心血管系统疾病的药物研究取得了巨大的进展。

通过不断地研究和创新,新型的药物正在不断涌现,为心血管疾病的治疗和预防提供更好的选择。

从《指南》谈DPP-4抑制剂的临床地位刘超;王昆【期刊名称】《药品评价》【年(卷),期】2012(000)034【总页数】3页(P24-26)【关键词】指南;DPP-4抑制剂;西格列汀;维格列汀【作者】刘超;王昆【作者单位】南京中医药大学附属中西医结合医院、江苏省中医药研究院;南京中医药大学附属中西医结合医院、江苏省中医药研究院【正文语种】中文【中图分类】587.1目前对于糖尿病的治疗,在强调关注HbA1c控制达标的同时,应该避免低血糖、体重增加等不良反应的发生。

在最新版的美国糖尿病学会(ADA)、国际糖尿病联盟(IDF)、美国临床内分泌医师协会(AACE)等2型糖尿病《指南》及《中国2型糖尿病防治指南》均进一步突出降糖目标的个体化,并强调安全治疗的重要意义。

DPP-4抑制剂因其全面有效控制血糖、较低的低血糖和体重增加发生率等优势,逐渐受到各方面的关注和重视。

DPP-4在2型糖尿病控制中的临床地位肠促胰素是一类由肠道分泌的可促进葡萄糖刺激的胰岛素分泌作用的因子。

1902年,Bayliss和Starling首先描述了从肠道黏液提取的可促进胰腺分泌的一种因子,并被命名为肠促胰素。

肠促胰素包括胰高血糖素样肽-1(GLP-1)和葡萄糖依赖性促胰岛素多肽(GIP),具有独特的血糖调节作用,这两种多肽均与胰高血糖素的氨基酸序列具有高度同源性[1]。

对2型糖尿病发挥治疗作用的主要是GLP-1,其受进餐刺激释放入血,葡萄糖依赖性地调节胰岛功能,增加饱腹感,减少胃排空。

研究证实,高碳水化合物饮食比低碳水化合物饮食或高脂饮食更能增加GLP-1释放。

GLP-1通过葡萄糖依赖性方式刺激胰岛B细胞释放胰岛素,同时抑制胰岛A细胞释放胰高血糖素,对胰岛素与胰高血糖素分泌之间的平衡具有重要的作用:它可以促进胰岛素分泌和抑制胰高血糖素分泌的不适当升高,从而使血糖降低;当血糖降低时,其促进胰岛素分泌和抑制胰高血糖素分泌的效应逐渐减弱,从而避免低血糖的发生。

・76・口腔医学2021年1月第41卷第1期西格列汀潜在用途研究进展刘相,葛少华[摘要]西格列汀是一种高度选择性的二肽基肽酶-4(dipeptidyl peptidase-4,DPP-4)抑制剂,作为同类药物中首个被批准用于治疗2型糖尿病的药物,具有良好的有效性、耐受性,低血糖及体重增加等不良反应发生率低。

近年来随着对西格列汀研究的越来越多.该药物在不同情况下的更多作用相继被发现西格列汀除了有降低血糖的作用以外还有抗炎作用、抗肿瘤作用、肾脏保护作用、心血管保护作用、促组织再生作用。

该文就西格列汀在各领域的作用进行综述,从而为相关疾病诊疗和组织再生的研究提供参考。

[关键词]西格列汀;抗炎;抗肿瘤;肾脏保护作用;心血管保护作用;组织再生作用[中图分类号]R780.I[文献标识码]A[文章编号]1003-9872(2021)01-0076-07[doi]10.13591/ki.kqyx.2021.01.015Research progress of the potential use of sitagliptinLIU Xiang、GE Shaohua.(Department of Periodontology,School and Hospital of Stomatology,Cheeloo College of Medicine,Shandong University&Shandong Key Laboratory of Oral Tissue Regeneration&Shandong Engineering Laboratory for Dental Materials and Oral Tissue Regeneration,Jinan250012,China)Abstract:Sitagliptin is a highly selective dipeptidyl peptidase-4(DPP-4)inhibitor.As the first drug of its kind approved for the treatment of type2diabetes,it has the advantages of good efficacy,tolerance,and a low occurrence rate of hypoglycemia and weight gain.In recent years,with more and more studies on sitagliptin conducted,more effects of the drug in different situations have been discovered.In addition to the role of lowering blood sugar,sitagliptin also has the effects of anti-inflammation,anti-tumor,potential renal protection,cardiovascular protection,and tissue regeneration.This article reviews the roles of sitagliptin in Viirious fields,which will provide a reference for the diagnosis and treatment of related diseases and tissue regeneration.Key words:sitagliptin;anti-inflammation;anti-tumor;renal protection;cardiovascular protection;tissue regenerationStomatology,2021,41(l):76-82糖尿病(diabetes mellitus,DM)是一组严重影响患者生活质量的慢性代谢性疾病,其特征是葡萄糖耐量降低,脂质和碳水化合物代谢异常根据国际糖尿病联盟(International Diabetes Federation, IDF)的最新数据显示,2019年全球20〜79岁的糖尿病患者人数约为4.63亿,占全球成人人口的9.3%,预计到2030年将增加到5.784亿(10.2%),到2045年将达到7.002亿(10.9%),其中2型糖尿病(type2diabetes mellitus,T2DM)是最常见的糖尿病,约占全球所有糖尿病的90%[2】。

DPP-4抑制剂在中国糖尿病药物市场的现状和机遇国际糖尿病联合会的最新统计显示中国的糖尿病患病人数正在快速增长,中国目前糖尿病患者人数已高达1.14亿,居全球首位,全世界每三到四个糖尿病患者就有一位来自中国。

同时,糖尿病前期的患病率大约为50.1%,即4.934亿人处于糖尿病前期阶段,因此在未来数年内,我国糖尿病总人数还会不断攀升。

但是,中国接受治疗的成人糖尿病患者血糖控制率不到40%。

治疗糖尿病常用的口服药主要有磺脲类(格列本脲、格列喹酮、格列吡嗪、格列齐特、格列美脲)、双胍类(二甲双胍)、拜糖平类、格列奈类(瑞格列奈、那格列奈、米格列奈)、胰岛素增敏剂和近几年新上市的二肽基肽酶4(DPP-4)抑制剂和最新一代降糖药SGLT2抑制剂等,其中前两类降糖药是最传统的药物, 二甲双胍是国内外公认的一线口服降糖药,降糖疗效确切。

不同种类的降糖药有各自不同的特点。

如二甲双胍更适合肥胖或超重的患者,格列酮类可用于治疗合并肥胖、血脂异常和高血压的患者,而拜糖平更适合降低餐后高血糖。

降糖药的选择取决于患者的具体情况,如高血糖的程度及空腹高还是餐后高或者两者都高、年龄和体质状态、并发症和合并症情况等。

可减轻体重的降糖药物•二甲双胍:二甲双胍的使用剂量,需要根据患者BMI水平加以调整。

通常,对于BMI<28 kg/m2的患者,可用2.0 g/d剂量;BMI在28-32kg/m2时,采用2.5 g/d;而BMI>32 kg/m2时,剂量可升至3.0 g/d.二甲双胍可与多种降糖药联合,抵消这些药物带来的体重副作用,从而也成为了多种联合治疗的基础用药。

•GLP-1受体激动剂:提高葡萄糖诱导的第一时相和第二时相分泌,降低餐后胰高血糖素分泌。

在二甲双胍和/或磺脲治疗的2型糖尿病患者中使用GLP-1受体激动剂持续30周后,HbA1c降低达0.8%-1.0%.在一项长期随访的研究中,可降低体重达5.8 kg.•钠-葡萄糖协同转运蛋白2(SGLT2)抑制剂是近年来发现的治疗糖尿病的新靶点, SGLT-2抑制剂是继DPP-IV抑制剂之后的又一新星。

列汀类药物的心血管安全性获证实

[导读]《新英格兰医学杂志》9月2日在线发表、同时在欧洲心脏病学会(ESC)年会上公布的两项随机双盲安慰剂对照研究显示,沙格列汀和阿格列汀既不增加也不降低2型糖尿病高危患者的主要不良心血管事件发生率。

《新英格兰医学杂志》9月2日在线发表、同时在欧洲心脏病学会(ESC)年会上公布的两项随机双盲安慰剂对照研究显示,沙格列汀和阿格列汀既不增加也不降低2型糖尿病高危患者的主要不良心血管事件发生率。

这两种药物均为近期获批的抗糖尿病药物,属于选择性二肽基肽酶-4(DDP-4)抑制剂。

SAVOR-TIMI 53由布里格姆妇女医院和哈佛医学院的Benjamin M. Scirica医生及其同事进行,纳入16,492例具有明确心血管疾病史或多个血管疾病危险因素的2型糖尿病患者。

613例患者被随机分入沙格列汀组(剂量范围:2.5——5 mg/d),609例被分入安慰剂组。

主要终点是心血管死亡、心肌梗死或缺血性卒中的复合终点事件。

中位随访2.1年发现,沙格列汀组和安慰剂组这一主要终点事件的发生率相似,分别为7.3%和7.2%(N. Engl. J. Med. 2013 Sept. 2 [doi: 10.1056/NEJMoa1307684])。

重要的次要终点是心血管死亡、心肌梗死、卒中、因不稳定型心绞痛、冠状动脉血运重建或心力衰竭住院的复合终点事件。

治疗组和安慰剂组这一次要终点事件的发生率也相

似,分别为12.8%和12.4%.

然而,治疗组因心力衰竭住院的患者比例高于安慰剂组(3.5% vs. 2.8%),研究者指出这是超出预期的发现,有待进一步研究。

上述结果表明,在中位随访2年内,沙格列汀DPP-4抑制治疗既不增加也不降低缺血性事件发生率,但更长期的治疗可能会产生不同结果。

研究者总结认为,该研究与目前正在进行的探讨其他DPP-4抑制剂和新型抗高血糖药的研究为指导未来对糖尿病患者的治疗提供了强有力的证据。

EXAMINE非劣效性研究由康涅狄格大学医学院的William B. White医生及其同事进行,纳入近期发生急性心肌梗死或需住院的不稳定型心绞痛的2型糖尿病患者,患者在整个研究期间接受针对糖尿病和心血管危险因素的标准治疗。

2,679例患者被随机分入阿格列汀组(剂量范围:6.25——25 mg/d,基于患者基线时的估计肾小球滤过率),2,701例被分入安慰剂组。

主要终点为心血管源性死亡、非致死性心肌梗死或非致死性卒中的复合终点事件。

中位随访18个月时,阿格列汀组和安慰剂组主要终点事件的发生率相似,分别为11.3%和11.8%.阿格列汀组和安慰剂组的严重不良事件发生率无显著差异,分别为33.6%和35.5% (N. Engl. J. Med. 2013 Sept. 2 [doi: 10.1056/NEJMoa1305889])。

研究者指出,在中位随访18个月内,在这组心血管事件风险非常高的患者中,阿格列汀既不增加也不降低心血管发病率和死亡率;研究结果未排除这些心血管终点存在远期风险的可能性。

研究者总结认为,这些数据可用于指导临床医生从现有的多种抗糖尿病药物中选择适当药物治疗心血管风险非常高的2型糖尿病患者。

随刊述评:锁定标准心血管危险因素

科罗拉多大学的William R. Hiatt医生、洛杉矶Cedars-Sinai医疗中心的Sanjay Kaul医生和布朗大学的Robert J. Smith医生表示,SAVOR-TIMI 53和EXAMINE研究结果表明,沙格列汀和阿格列汀在心血管风险方面相对安全,但令人失望的是,采取强化血糖控制和使用这些糖尿病药物均未产生任何心血管获益迹象。

这两项研究结果不支持使用糖化血红蛋白作为评估心血管风险或糖尿病治疗获益的有效替代指标。

降低糖尿病患者心血管风险的最佳方法,应当是将重点放在积极管理标准心

血管危险因素上,而非放在强化血糖控制上。

3位述评作者均声明存在经济利益冲突。

Hiatt医生是审查罗格列酮的FDA咨询委员会的成员。

详情见上的随刊述评全文(N. Engl. J. Med. 2013 Sept. 2 [doi: 10.1056/NEJMp1309610])。