大剂量他汀类药物疗效及安全性再认识

- 格式:pptx

- 大小:4.35 MB

- 文档页数:46

高龄冠心病患者应用他汀类药物的疗效及安全性分析目的对高龄冠心病患者应用他汀类药物的疗效及安全性进行分析。

方法研究中对照组用常规方法治疗,观察组用常规方法+他汀类药物(阿托伐他汀、普伐他汀、瑞舒伐他汀)治疗;将患者各项临床数据详细整理后作回顾性分析。

结果治疗后观察组血脂指标水平低、疗效佳,与对照组比较存在差异,(P<0.05);两组不良反应发生率比较不存在差异(P>0.05)。

结论高龄冠心病患者接受他汀类药物治疗的效果更佳,疗效确切、用药安全。

标签:高龄;冠心病;他汀类药物冠心病患者均为冠状动脉血管呈动脉粥样硬化病变状态,随之造成血管腔狭窄或者阻塞,并发生心肌缺血、缺氧、坏死等不良情况。

随着社会经济的飞速发展,人们的生活水平及饮食结构亦随之发生变化,以及我国人口老龄化程度不断加剧,故而冠心病患病率逐渐上升。

临床上多以常规方法治疗冠心病,但诸多研究结果显示:单纯常规方法治疗冠心病的效果欠佳,患者病情并未得到彻底改善。

故本次研究旨在对高龄冠心病患者应用他汀类药物的疗效及安全性进行探讨。

1资料与方法1.1一般资料研究中纳入对象为我院2016年1月~2017年11月收治的冠心病患者80例,将其依据随机数字表法分组为:对照组男2l例、女19例;年龄8l~90岁,均值为(85.1 7±0.95)岁。

观察组男23例、女17例;年龄82~89岁,均值为(85.34±0.76)岁;两组患者性别、年龄等基础资料比较不存在差异(P>0.05);纳入患者病情均经临床病理学诊断证实,患者及(或)其家属对本次研究内容均知晓,并签署了知情同意书。

1.2方法对照组:依据患者病情给药低分子肝素、阿司匹林、硝酸异山梨酯以及活血化瘀等类药物,并以患者实际情况予以对症治疗;经此持续治疗1个月后观察效果。

观察组:常规方法治疗与对照组相同;他汀类药物治疗时可选择阿托伐他汀、普伐他汀、瑞舒伐他汀,每天睡前服药1次;经此亦持续治疗1个月后观察效果。

大剂量他汀类药物临床应用的理性思考来源: 2013-07-25赵水平胡大一近20年来,多项大规模临床试验的结果一致显示,他汀类药物在冠心病的一级和二级预防中,均能显著降低心血管事件(包括心肌梗死、冠心病死亡和缺血性卒中等)的危险。

他汀类药物已成为防治动脉粥样性硬化性疾病最为重要的一类药物。

这类药物对心血管的益处主要是来自于降低血脂,尤其是大幅度使低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)降低。

经皮冠状动脉介入(PCI)术前应用大剂量他汀类药物缺乏可靠证据随着研究不断深入,有人亦观察到他汀类药物还具有抗炎、抗血小板聚集、改善内皮细胞功能、预防心肌损伤等“多效性”作用,并提出他汀类药物的多效性可能具有临床意义。

在诸多的细胞和动物实验中,确实观察到他汀类药物具有多效性作用。

然而,当人们针对下列情况开展临床研究时,如他汀类药物防治慢性心力衰竭、抗心律失常、延缓老年性心脏瓣膜病变、防治肾功能损伤等,均未能获得确切临床有益效果。

2004年意大利学者首次观察到,PCI术前给予患者阿托伐他汀“预处理”可减少心肌损伤。

并就“阿托伐他汀减少血管成形围术期心肌损伤(ARMYDA)”系列研究结果进行连续报道,随后,数项类似临床研究也相继发表,多数获得相似临床结果:PCI术前使用大剂量他汀类药物可以减少心肌损伤和术后的心脏事件。

由于这些研究均为小样本、单中心完成,所获结果的可靠度不大。

为此,有学者对21项观察进行荟萃分析,结果显示,PCI术前应用他汀类药物使术后心肌梗死、心房颤动和死亡的发生率降低。

采用了看似严格的纳入标准,选择13项随机对照研究结果进行分析,共计受试者3341例,其中1692例PCI术前接受高剂量他汀类药物,其余1649例不接受他汀类药物或仅接受小剂量他汀类药物。

主要评估PCI围术期心肌梗死发生率[定义为PCI术后肌酸激酶同工酶(CK-MB)≥正常上限的3倍],30 d主要不良心脏事件(包括死亡+心肌梗死,靶血管血运重建)发生率。

探讨他汀类药物在临床用药中的安全性摘要】目的分析他汀类药物在临床用药中的安全性。

方法抽取在我院采用常规剂量他汀类药物治疗的患者100例,用药6个月期间每月复查其血脂、肝功能、血清肌酸激酶(CK),并观察其肝转氨酶变化与肌肉症状。

结果在服药1~2个月后,所有患者的血清低密度脂蛋白胆固醇水平开始降低,仅3例患者在用药3~5个月期间复查发现其肝转氨酶升高(均未超过正常值的3倍),给予加服保肝药后恢复正常,继续服药复查转氨酶再未升高;所有患者均未出现肌肉酸痛症状。

结论他汀类药物在降血脂及防止动脉粥样硬化的发生中具有疗效显著、安全性较高、不良反应发生率低等优点,只要合理安全的用药,并及时进行监测,有助于提高人们的生活质量。

【关键词】他汀类药物用药安全性不良反应【中图分类号】R96 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2013)19-0062-02他汀类药物(statins)在药学分类上属羟甲基戊二酰辅酶A (HMG-CoA)还原酶抑制剂,能够显著的降低低密度脂蛋白(LDL)。

据有关临床资料统计发现,血清低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)每降低1%,冠心病的发生将会减少2%[1],因此,他汀类药物被作为临床中有效调节血脂代谢异常与预防临床事件的经典药物而广泛使用,但是,临床医师必须全面掌握其可能发生的不良反应及规避技巧,才能保证患者在安全用药的基础上最大程度的获益。

1 一般资料抽取的100例在我院采用常规剂量他汀类药物治疗的患者中,男性患者64例,女性患者36例;年龄45~78岁,平均年龄61岁。

所有患者服药前进行空腹检查血脂发现其血清总胆固醇(Tc)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C>3.12mmol/L)、三酰甘油(TG)、高密度脂蛋白(HDL)均有不同程度升高,并且能够排除肝肾功能不全、活动性肝病、胆道系统疾病、甲状腺功能低下等。

2 观察方法在治疗原发病的基础上给予所有患者常规剂量的他汀类药物治疗6个月,每月均复查其血脂、肝功能、血清肌酸激酶(CK),对其结果进行如实记录,并注意观察用药期间患者的肝转氨酶变化与肌肉症状(如果患者的肝转氨酶升高且超过正常值的3倍或肌肉酸痛、血清肌酸激酶超过正常值的5倍,立即停药)。

浅析我院他汀类药物在临床用药中的安全性和合理性摘要】目的:浅析我院他汀类药品在临床使用药物当中的合理性与安全性。

方法:对我院2011年1月至2012年8月期间检查服用过他汀类药品的142例患者实行研究,将他们分成研究组与对照组,每组71例。

对照组为较大的剂量,研究组为常规的剂量。

结果:医治过后,患者血清的LDL-C上均有所下降,但两组之间的差异具有没有统计学意义(P>0.05)。

研究组在肌损害与肝功能方面上均优于对照组,组间差异具有统计学意义(P<0.05)。

结论:他汀类药品在常规的剂量下可以有益于下降血脂的指标,有效避免发生肌损害与肝功能的异常。

在服用的时候应该充分的考虑到药品的利弊,安全且合理的选择药品,并及时的实行监测,提升患者生活的质量。

【关键词】安全性;合理性;他汀类药品【中图分类号】R97 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2016)10-0080-02伴随社会的不断发展,中国也慢慢的进入了老年化的社会,发生心脑血管病症的几率正在不断升高,已经给人们的生存与生活的质量造成了影响。

伴随医学系不断的研究与发展,临床上大规模的实验与强化降脂的医治效果与安全性的结果公布,他汀类药品变成了最有效的降低血脂药品,已经成为临床上防止心血管疾病的基本用药[1]。

本文对我院2011年1月至2012年8月期间服用过他汀类药品的142例患者实行研究,并对其使用药物的安全性与合理性实行了分析,取得了满意的成果,现将报告如下。

1.资料与方法1.1 一般资料此次142例患者均为我院2011年1月至2012年8月期间收治,将他们分成研究组与对照组,每组71例。

研究组患者中,男性患者41例,女患者30例,年龄44~82岁,平均(57.3±3.1)岁;对照组患者中,男性患者45例,女性患者26例,年龄42~80岁,平均(57.1±3.5)岁。

患者都空腹实行了血脂的检查,其血清的总胆固醇(TC)、高密度的脂蛋白(HDL)、低密度的脂蛋白胆固醇(LDL-C)与三酰甘油(TG)(都有着不同水平的上升,LDL-C的水平超出3mmol/L。

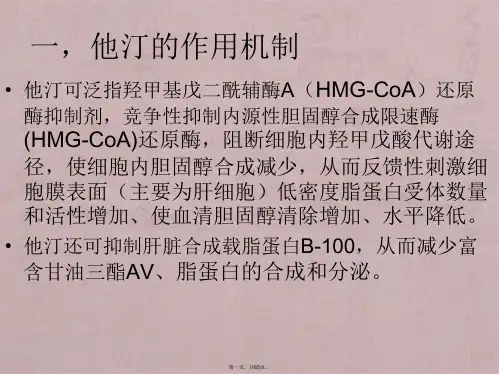

关于他汀类药物安全性的认识及评价他汀类药物是一类被广泛应用的降胆固醇药物,通过作用于肝细胞3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A(HMG-CoA)还原酶(催化胆固醇生物合成中的限速步骤),抑制胆固醇合成,并上调LDL受体,加速清除循环中的LDL颗粒,从而降低血浆LDL水平[1]。

自从1987年首获批准后,特别是上世纪90年代5项具有里程碑意义的大规模临床试验发表以来,诸多以他汀类作为治疗组进行的高质量的随机试验已经明确表明:他汀类药物具有降低血管性死亡、非致死性心肌梗死、卒中以及动脉血运重建风险的能力[2]。

他汀类药物是降低动脉粥样硬化性心脏病高危患者LDL水平的一线用药[3、4],为有关指南的制定、修改提供了充分的科学依据。

由于强化他汀类药物治疗所显示出的额外益处[5、6],使利用更大剂量的他汀类药物治疗成为一种趋势。

此外,当前降脂治疗已被推荐在具有心血管风险的大范围人群中使用,包括那些脂质水平处于平均水平甚至低于平均水平的人群[7]。

这种变化导致了他汀类药物的使用增加及更强效方案的应用,因此,他汀类药物的安全性问题显得尤为重要。

1.影响安全性的相关因素药物目前全球绝大部分地区使用以下6种他汀类药物:洛伐他汀(1987年)、辛伐他汀(1988年)、普伐他汀(1991年)、氟伐他汀(1994年)、阿托伐他汀(1997年)、瑞舒伐他汀(2003年)。

匹伐他汀(2003年)仅在日本和印度使用,西立伐他汀(1998年)因存在横纹肌溶解症的高风险而于2001年被召回[8]。

所有他汀类药物都可竞争性抑制胆固醇生物合成代谢途径中的限速酶——HMG-CoA还原酶,因此从本质上讲,尽管他汀类药物的特性及其降低LDL胆固醇的效应各有不同,但所有他汀类药物对脂质水平的作用都是相似的。

他汀类药物在肝脏中代谢,主要由细胞色素P450系统进行代谢,并可以和许多其他常用处方药相互作用[9],影响这种相互作用的因素不仅包括他汀类药物的各自特性(其他机制),也还包括细胞色素P450系统中的遗传多态性。

分析他汀类药物在临床用药中的安全性摘要目的分析他汀类药物在临床用药中的安全性。

方法116例服用他汀类药物治疗患者,随机分为对照组和观察组,各58例。

观察组患者采用小剂量他汀类药物治疗,对照组患者采用大剂量他汀类药物治疗。

比较两组患者的血清低密度脂蛋白胆固醇水平变化与不良反应发生情况。

结果对照组患者血清低密度脂蛋白胆固醇值0.05)。

观察组患者不良反应发生率10.34%,对照组患者不良反应发生率31.03%,观察组患者不良反应发生率明显低于对照组,差异具有统计学意义(χ2=7.5652,P<0.05)。

结论对他汀类药物用药指征应充分掌握,严格规范用药剂量与联合用药,对患者的症状表现与生化指标检测结果认真观察,保证用药安全,使不良反应明显减少。

关键词他汀类药物;临床用药;安全性伴隨经济与社会的日益发展,我国老龄化问题日益严重,心脑血管疾病的发病率越来越高,对患者的生活质量与生存质量均产生了较大影响[1]。

根据临床流行病学研究表明,高脂血症、心脑卒中以及动脉粥样硬化的出现具有相关性,低密度脂蛋白胆固醇下降1%,冠状动脉(冠脉)事件发生率就会减少2%左右,说明血脂异常对心脑卒中与动脉粥样硬化的发展和预后质量有直接影响。

伴随医药学的持续发展与深入研究,大规模临床实验加强降脂效果与安全性结果的公布,他汀类药物成为降低血脂的首选药物,成为心血管病预防的常用药物[2,3]。

但是,药物均会有一定的毒性与不良反应,且随着剂量的增大,其毒性也会逐步增加,降脂药物通过肝脏并不会使肝脏的脂质沉积减少,甚至会使肝损伤加重。

所以,需加强对他汀类药物在临床上的安全性研究,促使其在临床上可合理用药,使患者获得最大效益[4]。

现对临床用药中他汀类药物的安全性予以探究,选取本院2016年4月~2017年1月收治的116例服用他汀类药物治疗患者,分组分别予以小剂量与大剂量他汀类药物治疗,对比两组血清低密度脂蛋白胆固醇水平变化与不良反应发生情况,报告如下。

他汀类药物在临床实践中的安全性The safety of statins in clinical practiceJane Armitage 5/5/2009 3:09:00 PM【发表评论】柳叶刀中文版,2008,Volume 2,Issue 4他汀类药物是一类能够有效降低胆固醇的药物,可降低心血管事件(心肌梗死、卒中以及动脉血运重建需要)风险。

按照标准剂量使用时,一些他汀类药物对肌肉所产生的不良反应(如肌病和横纹肌溶解症)是罕见的;同时对肝脏的不良反应如转氨酶水平升高也不常见。

在使用标准剂量的情况下,典型肌病(伴有血肌酸激酶水平超过正常上限10倍以上的肌痛或者无力)的发生率还不足万分之一。

然而,这种风险在不同的他汀类药物之间各有不同,并在使用较大剂量以及存在药物相互作用的情况下有所升高。

横纹肌溶解症是一种较为罕见并较为严重的肌病,伴有肌红蛋白释放入血液循环,而且存在肾功能衰竭的风险。

停用他汀类药物可逆转这些不良反应,通常可完全康复。

所有他汀类药物均可导致无症状的肝脏转氨酶水平升高,但是与肝脏疾病风险的升高并无显著相关性。

对多数患者而言,他汀类药物安全且耐受性良好,其广泛使用可对全球心血管疾病负担产生显著作用。

引言他汀类药物是一类被广泛使用的降胆固醇药物,通过抑制3–羟基–3–甲基戊二酰辅酶A (HMG CoA)还原酶(催化胆固醇生物合成中的限速步骤)而发挥作用[1-2]。

自从1987年他汀类药物首获批准后,许多大型高质量的随机试验已经显示出他汀类药物具有降低血管性死亡、非致死性心肌梗死、卒中以及动脉血运重建风险的能力[3]。

在这些试验中,风险降低的程度是通过作为主要作用机制的低密度脂蛋白(LDL)胆固醇降低程度的比例直接判定的[3-4]。

由于强化他汀类药物治疗所显示出的额外益处[5-7],使利用更大剂量的他汀类药物治疗成为一种趋势。

此外,当前降胆固醇治疗已被推荐在具有心血管风险的大范围人群中使用,包括那些脂质水平处于平均甚至低于平均水平的人群[8-9]。

30%38%41%47%55%--5mg10mg 20mg -10mg 20mg 40mg 80mg40mg 80mg ---20mg40或80mg 80mg --20mg 40mg 80mg --10mg 20mg 40mg 80mg -表常用他汀降低LDL-C 效能的比较(FDA 资料)电话:发行部(010)64019686广告部:(010)64002844广告经营许可证号:京西工商广字0210每周四出版本期56版每份3元各地邮局均可订阅北京世纪兴业印刷有限公司印刷专题A122012年9月27日星期四责编:吕瑞芳电话:(010)64036988-258E-mail :lvrf@ 美编:倪菁刘欣从瑞舒伐他汀看强效他汀的疗效与安全性兼顾问题上海交通大学医学院附属瑞金医院施仲伟血脂管理进入了强化降脂的时代,降低LDL-C 是主要目标,高危患者的目标值已经下调至LDL-C<1.8mmol/L (70mg/dl )或至少降低50%。

一系列随机对照临床试验显示,瑞舒伐他汀能显著提高降脂达标率、进一步减少心血管事件和逆转冠状动脉粥样硬化病变,且安全性不逊于其他他汀,因此能兼顾强效与安全性,使调脂治疗的获益-风险比更趋合理。

[2311201]100年前,俄罗斯病理学家阿尼奇科夫(Anichkov )阐明了胆固醇与动脉粥样硬化的关系,指出没有胆固醇就没有动脉粥样硬化。

这一成就被视为20世纪心血管领域的10大发现之一,然而当年曾经长期被忽视。

直到1950年,戈夫曼(Gofman )等发现大多数心肌梗死患者的低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C )水平增高,医学界才开始重视高胆固醇血症的防治问题。

1988年美国发表全球第一部血脂防治指南(简称ATP Ⅰ),提出了基于LDL-C 水平的降脂治疗理念。

囿于当时的认识和缺乏高效降胆固醇药物,ATP Ⅰ提出降脂治疗以饮食控制为主,6个月无效后才考虑使用调脂药物;非冠心病患者及冠心病患者的药物治疗启动值分别为LDL-C ≥190mg/dl 及≥160mg/dl ,治疗目标值分别为LDL-C<160mg/dl 及<130mg/dl 。

他汀类药物在临床用药中的合理性和安全性摘要】目的探讨他汀类药物在临床用药中的安全性和不良影响,指导临床合理、安全用药。

方法选取我院2012 年1 月-8 月服用他汀类药物的120 例患者进行回顾性分析,根据本组患者的对他汀类药物的用量差别,把120 例患者分为对照组(大剂量)和观察组(小剂量)。

结果两组患者在服用他汀类药物之后血清LDL-C 均有下降,两组差异无统计学意义(P>0.05)。

不良反应和安全性评估方面,观察组肝功能和肌损害明显小于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),用药安全性高。

结论临床使用他汀类药物应严格掌握用药指征、规范用药剂量及联合用药,密切观察患者临床表现及生化指标监测结果,确保其用药安全,减少不良反应的发生。

【关键词】他汀类药物临床用药安全性引言:他汀类药物在药学分类上属抗动脉粥样硬化药的HMG-CoA 还原酶抑制剂,是20 世纪70 年代末发展起来的一类新型调血脂药。

近年来,随着心血管疾病对人类健康危害的增加、他汀类药物在市场上的热销以及临床应用的全面推广,该类药物的作用及安全性受到了广泛关注。

但众所周知,一些病人在接受他汀治疗的过程中出现了不良反应。

其中,肝脏毒性、肾脏损害、骨骼肌损害和癌症风险增加是最为引起关注的四个不良反应。

许多临床实验致力于他汀安全性的研究,并找到了一些证据或倾向性,这对于他汀的临床用药非常重要。

本文总结这方面的临床实验资料,为临床实践提供参考。

临床资料选取我院2012 年1 月-8 月服用他汀类药物的120 例患者进行回顾性分析,其中男 75 例,女45 例,年龄45~82 岁,平均(56.8±3.3)岁。

排除标准:1)肝肾功能不全;2) 活动性肝病;3)胆汁淤积;4)甲状腺功能低下。

将患者分为观察组(小剂量)和对照组(大剂量),两组在性别、年龄、病程等一般资料中差异无统计学意义(P>0.05)。

服用方法所有患者均在治疗原发病的基础上服用他汀类药物。