案例区分间接故意和过于自信过失[1]

- 格式:doc

- 大小:38.00 KB

- 文档页数:12

陕西事业单位考试刑法中最难的过错形式区分【导读】中公事业单位招聘考试网为大家带来公共基础知识复习资料《事业单位刑法中最难的过错形式区分》,希望可以帮助各位考生顺利备考事业单位考试。

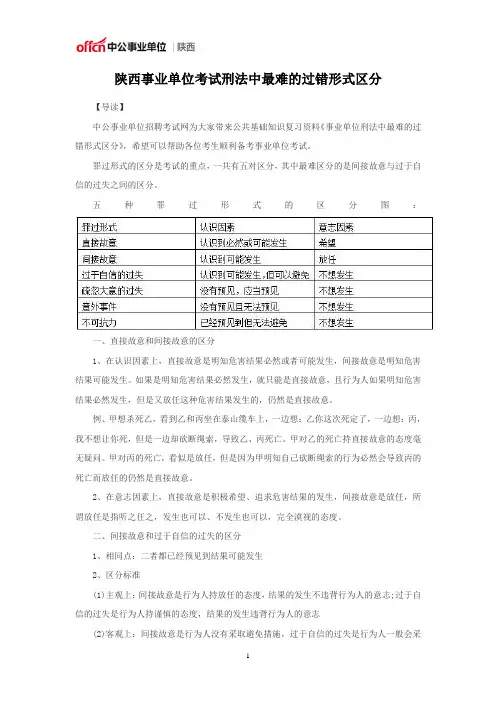

罪过形式的区分是考试的重点,一共有五对区分,其中最难区分的是间接故意与过于自信的过失之间的区分。

五种罪过形式的区分图:一、直接故意和间接故意的区分1、在认识因素上,直接故意是明知危害结果必然或者可能发生,间接故意是明知危害结果可能发生。

如果是明知危害结果必然发生,就只能是直接故意,且行为人如果明知危害结果必然发生,但是又放任这种危害结果发生的,仍然是直接故意。

例、甲想杀死乙,看到乙和丙坐在泰山缆车上,一边想:乙你这次死定了,一边想:丙,我不想让你死,但是一边却砍断绳索,导致乙、丙死亡。

甲对乙的死亡持直接故意的态度毫无疑问。

甲对丙的死亡,看似是放任,但是因为甲明知自己砍断绳索的行为必然会导致丙的死亡而放任的仍然是直接故意。

2、在意志因素上,直接故意是积极希望、追求危害结果的发生,间接故意是放任,所谓放任是指听之任之,发生也可以、不发生也可以,完全漠视的态度。

二、间接故意和过于自信的过失的区分1、相同点:二者都已经预见到结果可能发生2、区分标准(1)主观上:间接故意是行为人持放任的态度,结果的发生不违背行为人的意志;过于自信的过失是行为人持谨慎的态度,结果的发生违背行为人的意志(2)客观上:间接故意是行为人没有采取避免措施,过于自信的过失是行为人一般会采取避免措施例、甲开车时被乙的车干扰了一下,甲顿生不快,对旁边的朋友王某说:“我要吓唬他一下”。

王某说:“不会出事吧?”甲说:“放心!”便猛地加速干扰乙的车,乙为了躲避导致车辆翻下路基,乙深受重伤,不治身亡。

甲属于过于自信的过失。

因为此时避免措施和加害措施融为一体,行为人在实施加害措施时认为自己能把握好分寸,并且对危害结果持反对心里,所以属于过于自行的过失而非间接故意。

三、疏忽大意的过失和过于自信的过失的区分1、区分标准(1)在主观认识上,是否已经预见。

法律硕士考试名师指导:过于自信过失与间接故意的

区别

一.从理论上讲 1.二者相似之处:(1)认识上,都有预见;(2)意志上,都不是希望。

二者的区别是:(1)认识程度有所不同,间接故意认识的程度较高;(2)对危害结果所持的态度不同。

过于自信过失对危害结果的发生持否定态度,危害结果的发生,是违背行为人意愿的。

而间接故意的行为人,对危害结果的发生持放任态度,即危害结果发生与不发生,都不在乎。

二.从分析案例的角度讲着重看:(1)对结果发生是否持否定态度。

(2)是否有避免结果发生根据和采取了积极避免的措施。

过于自信过失的特征是“轻信能够避免”,一方面行为人希望并相信能够避免危害结果发生;另一方面行为人没有确实可靠的客观根据而轻率相信可以避免。

譬如过高地估计了自己能力或者不当地估计了有利的条件,自以为可以避免危害结果发生,而实际上却未能避免。

例如:甲某为防小偷在果园私设电网。

为了避免发生事故,特意安装上“漏电保护器”。

其作用是一旦有人触电,电流加大,即可自动断电,达到惊吓的效果。

但是由于该漏电保护器是伪劣产品,使用中失灵,造成一名3岁儿童被电击死的后果。

甲某显然对危害结果持否定态度,并且有避免结果发生的措施,进一步印证了其轻信的心态。

所以属于过于自信的过失。

相反,如果在公共场所私设电网,又未采取有效的防范措施,造成严重后果的,通常认为是间接故意。

竭诚为你提供全面的优质考试资料!。

以案区分间接故意和过于自信的过失摘要:威尔策尔称间接故意与过于自信的过失的区别为“刑法中最困难和最有争议的问题之一。

”我国刑法学界发现对间接故意与过于自信的过失的区别在实践中很难操作。

本文试通过案例的形式对间接故意与过于自信过失的区别进行梳理,以期在刑法的学习过程中加深对其理论印象,促进其在实践中的作用。

关键词:间接故意;过于自信过失;预见;放任一、问题来源今年司法考试中有一道题,一个汽车修理工恶作剧将高压气泵塞入同事肛门里面充气导致肠道、内脏严重破损。

在这个案例中,我们可以发现主体是特定身份汽车修理工,他将高压气泵塞入同事肛门这个行为是他恶作剧之举。

那么,他有没有预见这种行为能够带来肠道、内脏的严重破损呢?从他的身份出发,他当然知道充气泵的作用。

从认识因素上看,他知道自己的行为能够带来一定消极的后果,即他有一定的预见能力(不然没有所谓的“恶作剧”一说)从而排除疏忽大意的过失的可能性。

那么,本案中最关键的就是在意志因素上,他是放任的呢,还是轻信的呢?二、概念辨析(一)间接故意犯罪的间接故意,是指行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果,并且放任这种结果发生的心理态度。

在认识因素上,间接故意表现为行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果。

但是,这里的对犯罪结果的预见是不确定的,只是一种预见行为发生危害结果的可能性。

同时,在内容方面行为人对行为目标对象以及其他环境因素的认识也是模糊或不明确的。

这种可能性,来源于当时的客观条件。

这种客观条件,既包括犯罪时间、地点、自然条件制约以及犯罪对象、作案工具和所采取的行为方式等的外在客观条件和行为人的年龄状况、身体状况以及是否具有某种专业知识技能以及程度等的内在客观条件。

在意志因素上,间接故意表现为行为人的放任行为的危害结果发生的心理态度。

“放任”是对客观危害结果的一种消极心理态度,介于积极追求和反对之间,是一种不计后果的心理态度,这种心理态度本身包含了一种不顾危害结果发生执意实施或执意不实施一定行为的内容。

149当代思潮结合案例论间接故意与过于自信的过失第一章 案情介绍案例展示。

甲某系珲春某煤矿矿主,从2007年起经营小煤矿。

2017年5月,珲春市矿务局对市内的小煤矿进行安全大检查,多次要求甲某更换煤井的立柱和夹层板,消除安全隐患。

甲某多次下煤井检查后自认为是安全没有问题,向矿务局安全部门打报告说按照局安全部门的要求更换煤井的立柱和夹层板。

2017年6月,珲春地区连续下雨,珲春市矿务局要求煤矿为了安全各煤矿不能下井开采。

但甲某在利益的驱动下仍让工人下井采煤。

因连续下雨煤井顶层压力加大加上立柱以及加承办质量差导致煤井顶层坍塌,造成采煤工人四人死亡。

由案例引出的相关问题。

问题:(1)运用犯罪主观方面的理论说明甲某的罪过形态。

(2)甲某的行为如何定性?为什么?笔者认为,甲某的行为主要可从以下几点进行分析:(1)矿务局多次要求甲某更换煤井的立柱和夹层板,消除安全隐患。

甲某多次下煤井检查后自认为是安全没有问题,向矿务局安全部门打报告说按照局安全部门的要求更换煤井的立柱和夹层板,甲某向矿务局报告说按照其要求更换,但甲某实际上并未更换安全设备,因此,甲某所属煤矿的安全生产设施存在安全隐患,不符合国家的相关规定。

(2)矿务局要求煤矿为了安全各煤矿不能下井开采,但甲某在利益的驱动下仍让工人下井采煤。

在本案中,矿务局的要求使甲某已经能够预见到下井采矿的行为可能导致危害结果的发生,但轻信能够避免,仍然让工人下井采矿,以致发生危害结果,存在过于自信的过失。

(3)因连续下雨煤井顶层压力加大加上立柱以及加承办质量差导致煤井顶层坍塌,造成采煤工人四人死亡。

本案中,死亡人数较多,情节特别严重,考虑成立重大责任事故罪或者重大劳动安全事故罪。

第二章 本案涉及的刑法理论概说根据对案例的初步分析,从犯罪的主观方面来看,本案主要涉及到的刑法学理论主要在间接故意、过于自信的过失、二者之间的区别、重大责任事故罪以及重大劳动安全事故罪的构成与认定等方面。

一、基本案情:被告张进强于1998年7月4日下午3时许,驾驶牌照为津A-Y4599东风半挂货车途经海滨浴场北门附近时,因驾驶的汽车不符合浴场卫生管理规定,浴场清洁工刘怀彪便上前示意张停车,因此发生口角,后被他人劝开。

被告人离开后出言不逊,刘怀彪令其停车,被告人未停车反而加大油门朝刘撞去,刘躲开后大声呼喊停车,此时正在清扫路面的清洁工崔世涛闻声上前拦车,被告人仍驾车向其撞去,崔见状扔掉扫帚,躲闪到花池内。

当车行到浴场北门西侧200米处时,清洁工崔世杰举起铁锨上前拦车,被告人仍开车相其撞去。

崔世杰见该车向其驶来扔掉铁锨欲躲闪时,被汽车左侧前轮碾压腹部、胸部,造成心脏、肝脏破裂,休克出血死亡。

天津市第二中级人民法院经公开审理认为,被告人在驾车逃跑时,基于自信的心理状态,已经预见他人拦车会发生对其人身伤害的结果,但轻信能够避免,以致造成被害人被碾压致死的严重后果。

其行为构成过失致人死亡罪。

据此判决如下:1.被告人张进强犯过失致人死亡罪,判处有期徒刑5年,2.一次性赔偿被害人丧葬费、死亡补偿费等经济损失费用人民币35000元。

一审法院判决后,检方仍认为,被告人张进强故意向被害人崔世杰撞击,一审法院认定被害人自己摔倒而被碾压致死没有证据证实,与事实不符。

因被害人被撞倒后碾压致死,所以被告人犯故意杀人罪。

据此,检方向天津市高级人民法院提起上诉。

二审法院经公开审理后认为,被告人张进强以每小时30至40公里的速度驾驶半挂货车向拦车的被害人冲撞,明知会发生将其撞死的后果,但其仍放任此行为,导致将被害人被碾压致死的严重后果。

该后果是在被告人预见范围之内,因此应以故意杀人罪处罚。

一审法院依据尸检报告中被害人死亡前没有发现明显的撞击伤,从而认定被害人自己摔倒后被汽车碾压致死与事实不符。

根据被告人的行为、驾驶经验、货车的性能和行使速度,其已经预见到致人死亡的结果可能发生,故一审法院以过失致人死亡罪对被告人进行处罚显属不当。

结合案例区分过于自信的过失与间接故意【摘要】在刑法学领域中,如何从主观要件上区分过于自信的过失与间接故意一直富有争议。

为作区分,首先应从两者定义出发,对其进行文理性的基础解释,以涵盖认识因素、意志特征、外在表征以及对客观条件的要求四个方面;其次,应综合上述四方面对认识因素做进一步补充,提出两者的要点区别即行为人对损害结果的认识程度;进而试图探求出两者各自的识别要素;最后结合两者的特征和区分对一些案例进行辨析。

【关键词】过于自信的过失;间接故意;认识因素;放任;轻信一、问题的提出案例:汽车修理工恶作剧,将高压气泵塞入同事肛门充气,致其肠道、内脏严重破损。

[1]我认为本案中行为人的主观罪过属于间接故意。

下面我将从过于自信的过失与间接故意两者本身出发,对照由此引出的三个方面并结合其他案件来对该案件进行分析。

二、过于自信的过失与间接故意的基础区分(一)认识因素过于自信的过失表现为行为人已经预见到自己的行为可能发生危害社会的结果。

间接故意表现为行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果(二)意志特征过于自信的过失表现为行为人轻信能够避免危害结果的发生。

即既不希望也不放任危害结果的发生,即危害结果的发生是违背行为人的意志的。

行为人之所以实施行为,是因为他轻信能够避免这种危害结果的发生。

(轻信能够避免即意味着不希望)而在间接故意中,行为人放任这种结果发生的心理态度。

所谓放任,是指行为人对于危害结果的发生,虽然没有希望、积极地追求,但也没有阻止、反对,而是放任自流,听之任之,任凭、同意它的发生。

(三)外在表征过于自信的过失表现行为人虽然没能阻止危害结果的发生,但其往往会根据自己的认识,采取一定的阻止危害结果发生的措施。

而在间接故意中,不以是否采取一定的阻止危害结果发生的措施为判断。

(四)客观条件过于自信的过失对行为人有客观条件要求,即要求行为人有避免危害结果发生的能力和条件。

即如果行为人的自信没有任何客观依据,其行为必然导致危害结果发生的,则不属于过于自信过失,应当认定为间接故意。

浅析间接故意和过于自信的过失的界限浅析间接故意和过于自信的过失的界限论文摘要行为人对危害结果的意志有三种情况:希望不发生(积极肯定法益)、希望发生(消极否定法益)与放任。

间接故意是指行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果,并且放任这种结果发生的心理态度。

过于自信的过失则是指行为人已经预见到自己的行为可能发生危害社会的结果,但轻信能够避免,以致发生这种结果的心理态度。

判断二者的界限,应以意志因素为主,认识因素为辅,结合容忍理论、防果理论、盖然理论综合判断。

论文关键词间接故意过于自信过失2012年国家司法考试试卷二52题中,问哪些选项中的案件不构成过失犯罪。

B选项“汽车修理工恶作剧,将高压气泵塞入同事肛门充气,致其肠道、内脏严重破损”。

从随后公布的答案来看,命题者认为该案件不构成过失犯罪,这在师生中产生了较大争议。

笔者认为,要准确分析该案件,对所涉及的间接故意和过于自信的过失加以严格区分是一个非常关键的问题。

一、理论上间接故意和过于自信的过失的异同根据刑法第十四、十五条,间接故意是指行为人明知自己的行为可能会发生危害社会的结果,并且放任这种结果的发生的心理态度。

过于自信的过失则是指行为人已经预见到自己的行为可能发生危害社会的结果,但轻信能够避免,以致发生这种结果的心理态度。

对于间接故意和过于自信的过失的相似之处学界没有大的争议:在认识因素上,都认识到行为可能发生危害社会的结果,在意志因素上都不是希望危害结果的发生。

但在两者区别的表述上则有较多不同。

(一)认识因素一种学说认为,对间接故意,刑法表述为“明知”。

而对过于自信过失,刑法表述为“已经预见”。

这意味着两者在认识程度上存在不同。

具体地说,间接故意中,行为人对其行为可能发生的危害结果有比较清楚、现实的认识。

而过于自信过失中行为人对其行为可能发生的危害结果的认识比较模糊,特别是对这种危害结果的现实性,行为人往往认识不足。

另一种学说则认为,间接故意的心理,对可能性转化为现实性,并未发生错误的认识和估计,不是认为这种可能性不会转化为现实性,行为人的主观认识和客观结果之间并未产生错误,主观与客观是一致的。

间接故意与过于自信过失杀人的区别有哪

些

只有发生了过失致人死亡的结果才构成过失杀人。

主观方面,是过失,包括疏忽大意的过失和过于自信的过失。

间接故意与过于自信过失杀人的区别有哪些?关于这个问题,我整理了相关资料,将在下文中为您解答。

间接故意与过于自信过失杀人的区别有哪些

间接故意杀人罪与自信过失杀人罪虽然都不希望危害结果的发生,都预见到可能产生的后果。

但是二者还是有很大的区别的:

(一)、区别的关键在于对危害结果的发生所抱的心理态度不同。

过于自信的过失,行为人不仅不希望发生这种结果,而且是完全反对这种结果的发生,相信是可以避免的,发生这种结果是违背其主观意愿的,出乎其意料之外的。

而间接故意,行为人对危害结果的发生持放任态度。

既不希望也不反对,既不追求,也不防止,发生与否均不违背其主观意愿。

(二)、促使和支配行为人实施行为的主观认识因素也不同。

过于自信的过失中,行为人虽在一开始对危害结果的发生曾有预见,但真正促使实施行为时,其认识上却是相信可以避免的,认为不会发生这种结果,而不再是认为仍有可能发生,而在间接故意情况下,行为人无论在行为前,还是在行为过程中,对危害结果发生的认识一直处于可能发生也可能不发生的不肯定的状态之中。

(三)、过于自信的过失中,行为人认为危害结果不会发生,具有一定主客观条件为依据的,只是对这些条件的作用作了轻率的、过高的估计,误认为凭这些条件完全可以避免发生危害结果。

以上就是为大家介绍的间接故意杀人罪,以及间接故意杀人罪与自信过失杀人罪的区别。

如果您或者家人、亲友的情况比较复杂,需要法律服务,也在线学习服务,欢迎您进行法律学习。

间接故意与过于⾃信过失的区别

间接故意与过于⾃信的过失的区别在于:

(1)在认识因素上,⼆者对危害结果的认识程度不同。

⼆者虽然都认识到结果发⽣的可能性,但对这种可能性是否会转化为现实性的主观估计是不同的。

间接故意是⾏为⼈明知⾃⼰的⾏为会发⽣危害社会的结果,⾏为⼈对危害结果的可能性转化为现,实性并未产⽣错误的估计。

在过于⾃信的场合,⾏为⼈对危害结果发⽣的可能性认识不⾜,主观认识与客观后果不⼀致,存在着认识上的错误。

(2)在意志因素上,⼆者对危害结果发⽣的⼼理态度不同。

间接故意⾏为⼈虽然不是希望结果发⽣,但也不反对或排斥结果发⽣。

因⽽⾏为⼈既不采取任何防范措施,也不设法促使结果发⽣,⽽是采取⼀种听之任之、漠不关⼼的态度。

过于⾃信的⾏为⼈不仅不希望或放任结果发⽣,⽽且希望能够避免结果发⽣,只不过由于⾏为⼈过⾼估计了有利因素,过低估计了不利因素,⽽未能实际避免结果的发⽣。

【本⽂源⾃⽹络,如有侵权联系删除】。

区分间接故意与过于自信的过失,应...【办案要旨】过于自信的过失与间接故意具有不同的认识因素。

过于自信的过失中,行为人通常认为结果的发生具有抽象可能性,而在间接故意中,行为人通常认为结果的发生具有现实可能性。

过于自信的过失与间接故意具有不同的意志因素。

在过于自信过失情况下,行为人在主观上具有避免危害结果发生的愿望,而在间接故意情况下行为人并没有避免危害结果发生的愿望,其对危害结果的发生所持的是一种放任态度。

对过于自信的过失与间接故意进行区分时,应当全面考察案件事实和证据,从行为人的主观认识因素和意志因素两个方面进行比较区分。

【基本案情】被告人王某,男,1960年6月27日出生,汉族,河北省承德县人,初中文化程度。

经审理查明:2004年12月9日9时许,王某在本市丰台区王佐乡被害人王某良家的田地内割玉米秆,被害人王某良发现后上前阻拦,并与王某发生争执。

王某为逃离现场,遂强行登上自己驾驶的1041型货车准备离开,被害人王某良为阻止王某离开上前继续阻拦,被王某驾驶的车辆从正面撞倒。

据王某供称在撞倒被害人时,他曾经明显听到了人与车辆碰撞时的声音,但是辩称自己在修车时曾经钻入车下,发现自己货车的底盘极高,因此相信自己驾驶的货车不会挤压到被撞倒的被害人,因而继续加速行驶,导致被害人王某良被挂在车下拖出约2公里后死亡,经鉴定,被害人王某良系被机动车撞倒后拖拉、挤压致创伤性休克死亡。

后王某被民警查获。

2005年3月30日北京市丰台区人民检察院以丰公诉字〔2005〕323号文书认定王某非法剥夺他人生命,其行为触犯了《刑法》第232条之规定,并以王某涉嫌犯故意杀人罪报送至北京市人民检察院第二分院审查起诉。

2005年5月13日,北京市人民检察院第二分院以京检二分刑诉〔2005〕81号起诉书向北京市第二中级人民法院指控被告人王某无视国法,非法故意剥夺他人生命,犯罪性质恶劣,后果特别严重,社会危害性极大,其行为触犯了《刑法》第232条之规定,已经构成故意杀人罪.北京市第二中级人民法院认为:被告人王某无视国法,非法故意剥夺他人生命,犯罪性质恶劣,后果特别严重,社会危害性极大,其行为触犯了《刑法》第232条之规定,已经构成故意杀人罪。

浅谈间接故意和过于自信的区别———以气泵塞肛门一案为例童梦婷①(浙江工业大学法学院杭州310023)摘要:结合气泵塞肛门一案,实例分析过于自信的过失和间接故意的区别,从案例分析,理论探讨和联系实际三个方面进行研究和讨论,得出理论联系实际,立足于事实的方式能更好地区别过于自信的过失和间接故意,准确地适用法律,真正做到罪刑法定。

关键词:过于自信间接故意明知放任一、案例分析2012年司考真题出现这样一个案例,原题如下:·汽车修理工恶作剧,将高压气泵塞入同事肛门充气,是指肠道,内脏严重受损(问:是否为过失犯罪?)如何判断这一行为属于故意犯罪还是过失犯罪,其关键在于严格区分故意犯罪中的间接故意和过失犯罪中的过于自信。

由此,我们将探讨间接故意和过于自信之间的联系和区别。

(一)罪的间接故意,是指行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果,并且放任这种结果发生的心理态度。

(二)过于自信的过失,是指行为人预见到自己的行为可能发生危害社会的结果,但轻信能够避免,以致发生这种结果的心理态度。

二、理论探究在认识因素上,行为人都认识到自己的行为可能会发生危害社会的结果。

但是,在间接故意中,行为人是“明知”这种危害结果的发生可能性,而在过于自信的过失中,行为人仅仅是“预见”, “预见”表明了是一种不明确的可能性认识。

过于自信的过失对危害结果的产生往往是模糊、存疑、不确切的预测性认识,是预见,其认识具有假定可能性②。

这说明了两者对危害结果发生可能性认识程度上的不同。

事实上,过于自信行为人轻信能够避免危害结果的发生,实质上已经否认了该危害结果发生的可能性,最终还是没有认识到会发生危害社会的结果。

从客观上讨论,在过于自信的过失中,危害结果发生可能性较低,而在间接故意中,危害结果发生可能性则比较高。

在意志因素上,间接故意是一种明知危害结果必然发生,虽不追求其发生但却有意识地放任其发生的心理态度。

我国刑法学界认为,放任某种危害结果的发生,是行为人为了追求、实现另一目的的结果(犯罪或非犯罪的),所放任的危害结果并不在行为人实施行为的直接目的结果的方向上,即行为人是为了追求另一个目的,实现另一个结果,如果不防范该种危害结果发生,那么,所追求的目的结果难以实现;如果放在该种危害结果发生,同样也难以实现所追求的目的结果,因而,对追求目的结果实现的行为会引起的另一危害结果,采取了放任其发生的态度。

浅析间接故意与过于自信过失的异同间接故意和过于自信过失都是法律上的概念,两者有许多相同点和不同点,下面会对它们进行浅析。

一、间接故意和过于自信过失的定义间接故意:指犯罪人虽然并没有直接打算犯罪,但是在直接犯罪行为的过程中,意识到犯罪的可能性,同时也没有阻止或者制止。

间接故意是犯罪人的犯罪准备程度相对较高,但是由于情势的变化,未能正确地预见犯罪结果的发生,导致判罚相对较轻。

过于自信过失:是指犯罪人因为自信而从事某项行为,但行为的结果不符合其预期,从而导致犯罪行为的发生。

过于自信过失是一种主观上的责任,客观上无法避免,因此判罚相对较轻。

二、间接故意和过于自信过失的相同点1. 妨害程度相对较轻:既然是由于犯罪人未能正确地预见到犯罪结果而导致犯罪的发生,因此判罚相对较轻。

2. 犯罪人的行为是有预谋的:无论是间接故意还是过于自信过失,都是犯罪人事先有了一定程度的准备,因此在法律上都有一定程度的责任。

3. 犯罪人的侵害意识有所不同:尽管犯罪人的侵害意识不同,但都是犯罪人之前预见到了一定的危险性,而未能阻止犯罪结果的发生。

三、间接故意和过于自信过失的不同点1. 犯罪人的侵害意识程度不同:间接故意是指犯罪人在犯罪行为过程中意识到了犯罪的可能性,而过于自信过失则是因为犯罪人的过度自信,从而忽视了危险性。

2. 犯罪人对于犯罪结果的预见程度不同:间接故意的犯罪人未能正确地预见到犯罪结果的发生,而过于自信过失的犯罪人则是因为自信而预测了错误的结果。

3. 行为的动机不同:间接故意是犯罪人在直接犯罪行为的过程中,预见到了犯罪结果,但是由于其他原因未能加以制止,而过于自信过失则是因为犯罪人的过于自信,从而忽视了危险性。

综上所述,间接故意和过于自信过失是两个相似的法律概念,它们都表示犯罪人对于犯罪行为的预设,以及未能正确预见犯罪结果的程度。

尽管二者相似,但其在法律上的适应场景和判断标准却是不尽相同的,因此需要在实际中进行细致而准确的区分。

区分间接故意与过于自信的过失的客观标准作者:黄小蓉来源:《决策与信息·下旬刊》2013年第09期摘要区分间接故意与过于自信的过失,当前理论一般是从主观方面进行的。

但该理论在许多疑难的案件中面临着被抛弃的尴尬局面,或者严格按照该理论将无法使主客观相统一。

为解决已出现的问题,本文提出要建立并重视区分间接故意与过于自信的过失的客观标准,对于难以判断的案件进行三步判断。

关键词间接故意过于自信的过失主客观标准中图分类号:D924.1 文献标识码:A一、我国区分间接故意与过于自信的过失的几种观点及问题的提出我国有关区分直接故意与过于自信的过失主要有以下几种观点:第一种观点是从认识因素和意志因素两方面进行区分。

过于自信的过失虽然预见到了危害结果发生的可能性,但是对于可能性转化为现实性是存在认识错误的,而间接故意则不存在这样的认识错误;过于自信的过失不希望危害结果的发生,而且反对危害结果的发生,而间接故意虽然不希望危害结果的发生,却也不反对其发生。

第二种观点是在传统认识因素与意志因素作为区分标准的基础上,增加了情感因素。

过于自信的过失在情感上对于危害结果持“排斥”的态度,而间接故意在情感上并不排斥。

还有的学者主张借鉴美国有关主观罪过形式的分类,用轻率既包括间接故意又包括过于自信的过失。

其认为没必要一定要区分间接故意与过于自信的过失,两者在根本上无法区分,实践中的混乱反而使司法备受质疑。

有学者认为两者的区别“从本质上说,间接故意所反映的是对法益的积极蔑视态度,过于自信的过失所反映的是对法益消极不保护的态度。

”由此,我国探讨直接故意与过于自信的过失的区别主要是从主观方面进行的,而且大部分学者都注重两者在意志上面的区别。

第三种观点虽然提出增加情感因素作为区分标准,但是笔者认为情感因素完全可以被意志因素所囊括。

就有学者主张的不区分两者,将两者统一于“轻率”的主观罪过,我并不赞同,这是回避问题的一个表现。

既然我国刑法就两者在定罪与量刑上都作出了不同的规定,我们就应该尽全力在理论上提供区分两者的最佳标准。

论间接故意与轻信过失之区分

在刑法中,行为人的故意和过失构成犯罪的基本形式。

其中,故意是指行为人有意要实现某种犯罪目的的意图;而过失则是指行为人因为过于轻信他人,以致没有能力判断自己的行为会带来犯罪后果。

在实际应用中,法官和检察官需要在案件中区分出间接故意和轻信过失的差异。

间接故意指的是行为人知道他的行为会带来刑事后果,但他不能明确预见自己的行为会导致某种结果。

间接故意时,行为人并不是直接有意要实现这个结果,但他确实了解自己的行为行为会对别人产生类似后果。

比如,一个人在喝酒之后驾车,由于疏忽大意,导致了车祸,造成某人受伤。

在这种情况下,虽然行为人没有直接的意图去伤害他人,但他的行为导致了这个结果,因此他应该被视为有间接故意。

而轻信过失,则指行为人由于过于相信他人的话或者做法,导致自己无法判断自己行为的后果,从而造成了犯罪行为。

换句话说,行为人并没有本身的犯罪目的,而只是因为过于相信别人,导致了犯罪行为的发生。

比如,一个人因为信任朋友而在帮他做一件看似合法的事情时,忽视了某些证据,导致最终的行为构成了非法犯罪,这个人就应该被视为轻信过失。

在判断间接故意和轻信过失的区别时,需要分别考虑行为人的意图和行为后果。

具体而言,如果行为人事先知道自己的行为会引起某种后果,即使他并没有直接的主观意图去实现这种后果,他也应该被视为有间接故意。

反之,如果行为人并没有本身的犯罪目的,而只是因为过于信任别人导致了行为的发生,他应该被视为轻信过失。

综上所述,行为人的故意和过失在犯罪构成中具有非常重要的地位。

对于法官和检察官而言,需要在案件中准确区分出间接故意和轻信过失,以确保对犯罪行为的处理是公正合理的。

论间接故意与过于自信的过失的区别论间接故意与过于自信的过失的区别(浙江工业大学法学1104班陆华丽310016)【内容摘要】本文介绍了间接故意与过于自信的过失的区别,两者区别在于:间接故意反映的是对法益的积极蔑视态度,主观上对危害结果的发生或不发生都不存在希望;而过于自信的过失反映的是对法益的消极反对态度,主观上不希望危害结果的发生。

【关键词】:间接故意;过于自信的过失;区别;危害结果;认识因素;意志因素。

一、内涵的界定(一)间接故意指的是行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果,并且放任这种危害结果的发生。

(二)过于自信的过失指的是行为人预见到自己的行为可能发生危害结果的行为,但轻信能够避免以致发生这种结果的心理态度。

二、认识因素上的区别(一)间接故意是“明知”,明知在做什么、行为的结果、行为与结果的关系、行为的危害性等。

(二)而过于自信的过失则是“预见”,预见到结果发生的可能性,其认识到危害结果发生的可能性较前者要低。

尽管两者对危害结果都具有一定程度的认知,而且在认识内容具有一致性,但无论这种内容认知的程度如何,即使是可能的、模糊的,甚至是不确定的,也不能否认两者对客观危害结果发生的程度具有认识上的差别,两者于认识因素上的差异即反映于此。

①1、今年司考中出现的一道关于区分这两者的题目:一日,在汽车修理站工作的某甲出于恶作剧的心态将高压气泵插入同事的肛门,然后用其进行打气导致同事肠胃多处严重损伤。

,某甲对于自己的行为肯定是存在一定的认识的,但此案例仅从认识因素方面来区分间接故意与过于自信的过失是完全不够的。

2、甲在摆有摊贩的马路中撞伤乙逃逸,丙、丁想将其拦住,甲却为躲闪撞上路边的摊①吉罗洪主编:《试论间接故意犯罪与过于自信过失犯罪的异同》,载《法学杂志》1997年第1期,第32页贩,在这里,甲就是预见会撞上丙和丁而躲闪,所以甲的行为属于过于自信的过失。

三、意志因素上的区别(一)间接故意是“放任”,对危害结果的发生并不排斥,顺其自然,与行为的认识因素有极大的联系,“放任”的精义在于行为人追求危害结果的一种消极心态介于积极追求与反对之间不计后果的心理态度。

间接故意与疏忽大意过失区别之司法实践认定[案例一]被告人周某(女)与林某(男)系情人关系,双方因情感纠葛发生争执。

周某当天事先买了水果刀后,约林某到某旅馆屋内见面.准备以自杀威逼林某满足其要求。

林某到来后见状,上前夺刀阻拦其自杀。

争抢过程中,处于劣势的周某为把林某推开,持刀往前一捅,刺中林某腹部。

后双方停止争执,周某见林某状况不好,欲打电话报120,但手机没电便作罢。

经法医学鉴定,林某系锐器刺戳左背部造成左肺破裂致失血性休克而死亡。

[案例二]被告人张某(女)与金某(男)系情人关系,双方因情感纠葛发生争执。

张某约金某到其住处摊牌,谈话过程中双方发生争执,张某到厨房取来平时用的水果刀顶住自己颈部,金某见状即上前阻止。

双方近距离激烈争夺水果刀.后金某用力将刀朝自己身体方向夺去,一把刺中其腹部。

双方停止争抢,张某立即扶着金某出门欲前往医院.行至楼道时,金某体力不支倒下。

张某即打120和110.但待医护人员到场时金某已死亡。

期间张某右手掌、左大腿均被刀划伤。

经法医学鉴定.金某系被锐器戳刺腹部、刺破肝脏造成大出血致失血性休克死亡。

这是实践中真实发生的两起相似度极高的案例,其案件情节如此的相似,以至于我们描述案情的词汇几乎重复,或许高度浓缩提炼出来的“案情介绍”本身就是干瘪枯燥的.虽然两起案件当事人背景、争吵缘由等非定案情节大有不同.如果以猎奇的视角并加以文学化的渲染,相信应该可以吸引很多人的眼球。

然而,我们承办协办此两起案件之后,关注的是其酷似的案情背后迥异的定性,并力图将两个鲜活的案例,作为诠释间接故意与疏忽大意过失两种主观心态微妙区别的最佳脚注,呈献给读者。

一、间接故意与疏忽大意过失的理论区别刑法上的间接故意是指,已经预见到自己的行为可能发生危害社会的结果,却放任不管、听之任之,导致发生了危害结果。

而疏忽大意过失是指,行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的后果,因疏忽大意没有预见,导致发生危害结果,即通常所说的“不小心”、“不是故意的”。

一、基本案情:被告张进强于1998年7月4日下午3时许,驾驶牌照为津A-Y4599东风半挂货车途经海滨浴场北门附近时,因驾驶的汽车不符合浴场卫生管理规定,浴场清洁工刘怀彪便上前示意张停车,因此发生口角,后被他人劝开。

被告人离开后出言不逊,刘怀彪令其停车,被告人未停车反而加大油门朝刘撞去,刘躲开后大声呼喊停车,此时正在清扫路面的清洁工崔世涛闻声上前拦车,被告人仍驾车向其撞去,崔见状扔掉扫帚,躲闪到花池内。

当车行到浴场北门西侧200米处时,清洁工崔世杰举起铁锨上前拦车,被告人仍开车相其撞去。

崔世杰见该车向其驶来扔掉铁锨欲躲闪时,被汽车左侧前轮碾压腹部、胸部,造成心脏、肝脏破裂,休克出血死亡。

天津市第二中级人民法院经公开审理认为,被告人在驾车逃跑时,基于自信的心理状态,已经预见他人拦车会发生对其人身伤害的结果,但轻信能够避免,以致造成被害人被碾压致死的严重后果。

其行为构成过失致人死亡罪。

据此判决如下:1.被告人张进强犯过失致人死亡罪,判处有期徒刑5年,2.一次性赔偿被害人丧葬费、死亡补偿费等经济损失费用人民币35000元。

一审法院判决后,检方仍认为,被告人张进强故意向被害人崔世杰撞击,一审法院认定被害人自己摔倒而被碾压致死没有证据证实,与事实不符。

因被害人被撞倒后碾压致死,所以被告人犯故意杀人罪。

据此,检方向天津市高级人民法院提起上诉。

二审法院经公开审理后认为,被告人张进强以每小时30至40公里的速度驾驶半挂货车向拦车的被害人冲撞,明知会发生将其撞死的后果,但其仍放任此行为,导致将被害人被碾压致死的严重后果。

该后果是在被告人预见范围之内,因此应以故意杀人罪处罚。

一审法院依据尸检报告中被害人死亡前没有发现明显的撞击伤,从而认定被害人自己摔倒后被汽车碾压致死与事实不符。

根据被告人的行为、驾驶经验、货车的性能和行使速度,其已经预见到致人死亡的结果可能发生,故一审法院以过失致人死亡罪对被告人进行处罚显属不当。

据此依法判决如下:1.撤销一审法院主文第一项对被告人张进强的定罪、量刑部分。

2.被告人张进强犯故意杀人罪,判处有期徒刑10年。

3.维持一审法院判决主文第二项。

二、争议焦点:如何区分间接故意和过于自信过失三、法理分析在本案中,可以看到争议的焦点即在于被告人犯罪时的心理状态,对此,一审和二审法院做出了不同的认定。

那么对于被告人究竟应当定故意杀人罪还是过失致人死亡罪?如何正确的回答这个问题,需要我们对行为背后的法理进行深入的分析,并结合案件的实际,如此才能得出正确的结论。

(一)理论区分间接故意和过于自信过失依据刑法基本原理,某一行为是否构成犯罪,需要基于犯罪的构成要件,对行为人做主客观统一的综合评价。

而在这其中,对于犯罪人主观方面的认定,要看其是否有罪过。

如果行为人主观上并无罪过,则其行为不构成犯罪。

在传统刑法理念中,罪过分为故意和过失两种。

具体而言,故意又可分为直接故意和间接故意,过失又可分为过于自信过失和疏忽大意过失。

从而形成了:直接故意、间接故意、过于自信过失和疏忽大意过失这四种罪过类型。

在这其中可以看到:间接故意和过于自信存在接壤的领域,在认识因素和意志因素之间也存在着一定的重合之处,因此如何正确区分它们,需要结合刑法条文和刑法原理具体考量之。

依据我国刑法第14条第1款规定:“明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。

”由此可以看到:间接故意的认识因素和意志因素的构成标准分别为“明知”和“放任”。

基于这个标准并结合刑法的基本原理,可以得出间接故意的基本概念。

所谓间接故意是指明知自己的行为可能会发生危害社会的结果,并且放任这种结果发生的心理态度。

我国刑法第15条规定:“明知自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,以致发生这种结果的,是过失犯罪。

”据此,过于自信过失对于认识和意志的构成标准分别为“明知……可能发生危害社会的结果”和“已经预见而轻信能够避免,以致发生这种结果”。

依此,过于自信过失的概念为:已经预见到自己的行为可能会发生危害社会的结果,但轻信能够避免,以致发生这种结果的心理态度。

我国刑法对于故意犯罪和过失犯罪法定刑截然不同之规定,使得区分故意过失具有了很大的现实意义。

同时,如何正确区分间接故意和过于自信过失,诚如德国著名刑法学家威尔采尔所言的那样,是“刑法中最困难和最有争议的问题之一”。

[ii]在此之所以认为这是最困难和最具有争议的问题之一,笔者认为这是基于其二者在认识因素和意志因素中极大的相似性的缘故。

通过概念中认识因素和意志因素的比照,可以看到间接故意和过于自信过失的相似之处具体表现为:在认识方面,两者都认识到了自己的行为发生危害社会结果的可能性;在意志因素方面,两者都不希望危害结果的发生。

尽管有以上的相似之处,间接故意和过于自信过失也存在着本质的区别:即间接故意所反映的是对法益的积极蔑视态度,过于自信的过失所反映的是对法益消极不保护的态度。

这种本质的差别,又是通过各自的认识因素和意志因素表现出来的。

首先,认识因素上看:间接故意是“明知”结果发生的可能性;过于自信的过失是“预见”结果发生的可能性。

[iii]由此可以在一定程度上说明间接故意的行为人认识到结果发生的可能性较大。

其次,意识因素上看:间接故意是放任结果的发生,对于结果的发生,行为人在意志上持放任的态度;过于自信的过失是希望结果不发生,结果的发生违背行为人的意志。

最后,间接故意的行为人是为了实现其他意图而实施的行为,主观上根本不考虑是否可以避免结果的发生,客观上也没有采取避免结果的措施;过于自信过失的行为人之所以实施其行为,是因为考虑到可能避免结果的发生。

[iv]同时,根据整个罪过体系中的四种罪过类型,可以看到:直接故意的意志因素是希望发生结果,与它对应的一极是“希望不发生结果”(过失犯即是如此),而非“不希望发生结果”。

[v]而所谓的放任,应当讲就是在“希望发生”和“希望不发生”之间的这样一种罪过形态。

在这里举个生动的例子可以表明间接故意和过于自信过失之间的区别。

即在一场可以投“赞成票”、“反对票”和“弃权票”的选举中,“希望发生”为主导的直接故意投了“赞成票”,“希望不发生”为主导的两种过失投了“反对票”,而居于其中的“放任”为主导的间接故意则投了“弃权票”。

这体现出的便是一种对投票结果的漠不关心的态度。

而在间接故意的场合之中,行为人或者对于犯罪结果的发生漠不关心,或者内心决定结果发生与否由决意实施的客观行为任意确定。

[vi]由此可以看到,间接故意基于意志上的一种漠不关心的态度,更多的表现出了一种对于法益的积极蔑视的态度,其恶性较之希望不发生的过于自信过失而言要大。

(二)实践中存在的争议和对区分间接故意和过于自信过失标准的二次构建理论上来区分间接故意和过于自信过失虽仍存在一定程度的争论,但是在通说的指导下,结合对于行为人主观心理细致而详尽的分析已经在很大程度上达成了统一。

然而,应当看到的是:基于存在的基础,这样的理论从诞生起便存在着一定的弱点,这主要体现为主观心态的难以察觉性。

主观心态具有“内隐性”的特征,是一种很难为外界觉察的特定情况下的心理状态。

而间接故意和过于自信过失分别为故意和过失下面的子项,在罪过体系中由于相邻而存在着接壤。

如果说故意和过失尚且容易区分的话,那么对危害结果都存在“不希望”因素的间接故意和过于自信过失这两种心理状态则更容易混淆。

如果认为其区分的标准便是理论上所言的对主观心理近乎极致的分析,那么在实践性上则不能不打上问号。

而在本案例之中可以看到:两级法院面对几乎相同的犯罪事实和证据,却做出了如此截然相反的推理和判决。

这说明建立在对于犯罪人主观心理过分追求之基础上的刑法理论,在实践的领域尤其是在疑难案件的领域缺乏可操作性。

这就需要我们以实践操作为核心对间接故意和过于自信过失的区分标准进行第二次构建。

在此,该第二次构建是以理论上对于间接故意和过于自信过失的区分标准为基础,通过结合事实、相关证据和论证过程,对前述理论上的区分标准进行进一步构建,使得理论上的区分标准能够在实际案例中找到相应的客观证明因素,从而更好的在实践中具体运用和操作。

在此,第二次构建的核心在于对客观行为的全面认识和刑事推定的科学使用,具体表现为:第一步,总结理论上对于间接故意和过于自信过失的区分标准。

对于该标准的分析,前文已有详细论述。

由此可以总结出理论上区分关键点在于:间接故意是对于危害结果的漠视心理态度,过于自信过失是希望结果不发生的心理态度。

这两种不同的心理因素使得两类结果可能相同的行为具备了不同程度的恶性。

第二步,将该理论上的区分以刑事推定为手段,通过客观行为进一步具体化。

首先要做到的是,刑事推定应当注重体现推定的科学性。

刑事推定是指在刑事诉讼过程中,司法人员根据事实之间的常态联系,以某一已经查明的事实推断出另一难以证明的事实的存在。

这里,已经查明的事实为基础事实,由基础事实推断出来的事实为推定事实。

由于基础事实和推定事实之间存在着逻辑上的共存关系,所以只要基础事实存在,就可以认为被推定的事实存在而无需证明。

[vii]伴随着刑事推定中的证明标准从“客观事实”到“法律真实”的转变,刑事推定的科学性也越来越受到学界的关注。

[viii]由于“推定”是一个从基础事实到推定事实的逻辑推演过程,因此这就决定了“推定”的结果一般具有合理性和确定性。

但同时其可靠性又只能达到高度盖然性的程度,不具有绝对性,因此通常允许被告人对其进行相应的反驳,如果反驳的理由不成立,则推定成立。

这就需要对推定进行严格的规范和限制,从而克服其自身不可避免的局限性。

在这里需要注意的是:一方面,对推定的运用应当合理,它只是证明方法的一种,对证明起着必要的辅助和补充作用,但它并不能完全代替必要的调查取证。

另一方面,无论法律推定还是事实推定,都应当给予因推定的使用而遭受不利后果的当事人以反驳的机会。

推定只是选择一个“或然性的结论”作为推定的事实,因此,当有反证足以推翻推定结论时,就不能以此来认定案件的基本案情。

[ix]在分析被告人的主观罪过的过程中,科学的推定方法不失为一种有效的辅助手段,因为犯罪的主观方面表现为行为人的一种内心活动,因此只要行为人拒不供认或者矢口否认是很难直接查明的。

但作为犯罪的构成要件之一,犯罪的主观方面又必须查明的。

此时,科学的刑事推定便成为一种必要的途径,更为清晰的反映出行为人的主观心理。

其次要做到的是,结合刑事推定的方法来分析被告人的客观行为。

刑法所要惩罚的恶是主观心理通过客观行为表现出来的恶,如果仅有“主观之恶”而无“客观行为”或者仅有“客观行为”而不存在“主观之恶”都不需要刑法加以调整。

因此,可以看到在一个犯罪中,“主观之恶”和基于该恶的“客观行为”是共同存在的。