佛教基础知识

- 格式:ppt

- 大小:3.25 MB

- 文档页数:55

佛教基础知识大全一、关于“佛”1. “佛”是梵文音译。

意为“智慧”“觉悟”。

2. 佛法“智慧”指三种:第一、代表一切智。

就是正确认识世界,了解宇宙本体的知识、智慧。

第二、道种智。

指的是世间万物、各种各样的现象,以及现象与现象之间的联系。

这些现象如何产生的?如何消失的?过程如何?结果如何?正确的理解宇宙万象的智慧,就是“道种智”。

第三、一切种智。

这种智慧就是,对于宇宙万物,生老病死等等真相,都已经圆满的看透明了了。

这种智慧叫做“一切种智”。

3. “觉”有三义:自觉,觉他(使众生觉悟),觉行圆满。

是佛教修行的最高果位。

佛是人,不是神,觉行圆满(三义具足)者就是佛,愚痴迷惑(执迷不悟)者就是凡夫。

4. 小乘讲的“佛”,一般指对释迦牟尼佛的尊称。

大乘除指释迦牟尼佛之外,还泛指一切觉行圆满者。

宣称三世十方,到处有佛。

二、关于佛法“法”,指宇宙时空中的一切事物,大到星辰虚无,小到微尘细沙,其本质真相,生灭运行规律等。

“佛法”,就是用无边的智慧、觉悟,了解宇宙人生一切万事万法。

所谓“佛法无边”,是因为我们所觉悟的对象无边无际,所以能觉悟的智慧无边无际。

三、关于“菩萨”、“菩提心”“菩萨”,即“菩提萨埵”,义为觉有情,即觉悟的众生。

是“上求佛道,下化众生”的圣人。

“上求佛道,下化众生”的这种心愿,就叫菩提心。

四,关于西方三圣西方极乐世界的教主阿弥陀佛,以及他的两位胁侍观音菩萨和大势至菩萨,合称为西方三圣。

五、关于释迦牟尼佛和阿弥陀佛阿弥陀佛为西方极乐世界的佛祖。

释迦牟尼佛是婆娑世界的佛祖。

是为了度化解救我们这个婆娑世界里的无明众生脱离苦海的佛祖。

据传,裟婆世界修行好的人,可以脱离苦海去往极乐世界,这可能是二者之间联系的一个方式。

而佛家的本愿便是可以帮助遭受苦难的人们脱离苦海,继而去极乐世界享受生活。

六、关于三皈依“皈”是回头;“依”是依靠。

皈依佛、皈依法、皈依僧,合称三皈依。

为了避免后人误会是皈依具体的某人,六祖惠能在《坛经》中说三皈依是:皈依觉、皈依正、皈依净,这样就比较简单明了了。

初学念佛知识点总结佛教念佛是修行的一种方法,通过不断持念佛号来净化心灵、消除烦恼、结缘佛祖、增长福报,最终达到解脱和成佛的最终目的。

在佛教中,念佛是最简单、最深入人心的修行方式之一,被称为“念佛法门”。

念佛的方式有很多种,最常见的就是念佛号。

念佛号时,可以闭目专心,或者放轻音乐,一遍又一遍地念诵阿弥陀佛、观世音菩萨、地藏菩萨等佛号。

通过专心持念,念佛者可以渐渐进入定境,心境会变得宁静并且充满正能量。

念佛的对象有很多,可以选择任何菩萨或佛祖的名号来持念。

常见的念佛对象有阿弥陀佛、观世音菩萨、地藏菩萨等,念佛者可以根据自己的信仰和需要来选择对象。

在念佛过程中,除了持续念佛,还可以进行默念、配合呼吸或者配合念佛心咒等方法来提高修行效果。

通过多种方式的修持,可以加速自己心灵的净化,从而得到更多的益处。

念佛修行的好处有很多,首先,念佛可以净化心灵,消除内心的烦恼。

通过专心持念佛号,念佛者可以摆脱杂念的困扰,感受到内心的平静与和谐。

这种平静和和谐的心境可以让人们在生活中更加从容、快乐。

其次,念佛可以增长福报。

佛教认为,念佛是一种积聚福德的行为,念佛者可以通过不断持续的念佛来积累福报,从而得到更多的福报和加持。

最后,念佛可以结缘佛祖。

在念佛的过程中,念佛者会与佛祖建立起一种特殊的联系,这种联系能够引导和保佑念佛者,让他们在修行过程中得到更多的帮助和加持。

在日常生活中,念佛不仅可以帮助我们修行,还可以提高我们的心灵修养。

通过持续的念佛修行,人们可以逐渐培养出一种宁静和善良的心态,让自己更加快乐和平和地面对生活中的种种挑战。

总而言之,念佛是一种非常有益的修行方法。

通过持续的念佛修行,人们可以净化心灵、增长福报、结缘佛祖,最终得到内心的平静和和谐。

希望每个初学念佛的人都能在修行的道路上得到更多的帮助和加持,最终实现心灵的净化与成佛的目标。

在念佛修行中,一定要保持诚心专注,不要被外在的干扰所影响;要坚持持续的修持,不要半途而废;要时刻保持善良的心态,用慈悲的心对待自己和他人。

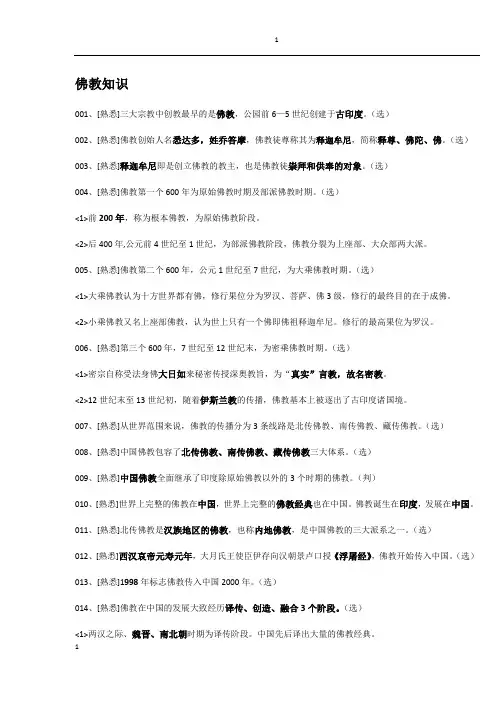

佛教知识001、[熟悉]三大宗教中创教最早的是佛教,公园前6—5世纪创建于古印度。

(选)002、[熟悉]佛教创始人名悉达多,姓乔答摩,佛教徒尊称其为释迦牟尼,简称释尊、佛陀、佛。

(选)003、[熟悉]释迦牟尼即是创立佛教的教主,也是佛教徒崇拜和供奉的对象。

(选)004、[熟悉]佛教第一个600年为原始佛教时期及部派佛教时期。

(选)<1>前200年,称为根本佛教,为原始佛教阶段。

<2>后400年,公元前4世纪至1世纪,为部派佛教阶段,佛教分裂为上座部、大众部两大派。

005、[熟悉]佛教第二个600年,公元1世纪至7世纪,为大乘佛教时期。

(选)<1>大乘佛教认为十方世界都有佛,修行果位分为罗汉、菩萨、佛3级,修行的最终目的在于成佛。

<2>小乘佛教又名上座部佛教,认为世上只有一个佛即佛祖释迦牟尼。

修行的最高果位为罗汉。

006、[熟悉]第三个600年,7世纪至12世纪末,为密乘佛教时期。

(选)<1>密宗自称受法身佛大日如来秘密传授深奥教旨,为“真实”言教,故名密教。

<2>12世纪末至13世纪初,随着伊斯兰教的传播,佛教基本上被逐出了古印度诸国境。

007、[熟悉]从世界范围来说,佛教的传播分为3条线路是北传佛教、南传佛教、藏传佛教。

(选)008、[熟悉]中国佛教包容了北传佛教、南传佛教、藏传佛教三大体系。

(选)009、[熟悉]中国佛教全面继承了印度除原始佛教以外的3个时期的佛教。

(判)010、[熟悉]世界上完整的佛教在中国,世界上完整的佛教经典也在中国。

佛教诞生在印度,发展在中国。

011、[熟悉]北传佛教是汉族地区的佛教,也称内地佛教,是中国佛教的三大派系之一。

(选)012、[熟悉]西汉哀帝元寿元年,大月氏王使臣伊存向汉朝景卢口授《浮屠经》,佛教开始传入中国。

(选)013、[熟悉]1998年标志佛教传入中国2000年。

(选)014、[熟悉]佛教在中国的发展大致经历译传、创造、融合3个阶段。

佛教基础知识一百问答题1.信仰佛教具备的条件?应先皈依三宝。

三宝是唯一依靠。

2.何为三宝?佛、法、僧为三宝,以能利益世间,稀有难遇故喻三宝。

3.什么是佛宝?佛宝者,得无上正遍知之人,教主之德号,其义为觉者,所谓:自觉、觉他、觉行圆满。

4.什么是法宝?法宝者,具救度世人之道,载于经藏,佛的教育、教授。

5.什么是僧宝?僧宝,是学佛言行,传佛教化之人,其义是和合众。

6.为什么要皈依三宝?因为佛有无量功德智慧,佛的法有大利益,修之可以解脱生死之苦,僧能正修行,自利利他。

7.皈依三宝有何功德利益?皈依佛不下地狱,皈依法不堕餓鬼,皈依僧不堕旁生。

8.除皈依法式外,还有何式?除皈依法式外,还有礼拜、赞叹、供养、忏悔、发愿等方式。

9.什么是礼拜?对着佛像、或心想佛前,五体投地,顶礼稽首。

10.什么是赞叹?以偈颂或诗句,赞扬三宝功德,叹美三宝利益。

11.什么是供养?以香、花、灯、烛、幢、幡、宝盖、供献于佛,而敬养之。

于法僧亦然供养僧众,尚有以衣服、卧具、饮食、汤药等。

12.何为忏悔?于三宝前,发露己罪,痛责悔改,哀求证明,决不复作。

13.什么是发愿?于三宝前,陈述己愿,立志修行利乐众生,请求加持,令圆满。

14.什么是回向?此包括在发愿内,以自己所修善行功德,回转向自己发愿处,令速成就有三方面:一.回向佛果,令所行作为成佛之资。

二.回向众生,以自己的修行功德施与众生。

三.不执事相。

15.佛是何国人?印度古国迦吡罗王子。

16.迦吡罗之国,今为何地?当今印度境内,名哥尔克波尔,为佛本生地。

17.佛何时出生?周昭王二十四年,甲寅年生,四月八日诞生。

18.佛的父母是谁?父亲是净饭王,母为摩耶夫人。

19.佛何时修炼成佛?29岁出家修道,35岁于摩羯陀国菩提树下得无上正遍知。

时为周穆王二年。

十二月八日。

20.佛所修何道?知一切法,唯心所作,专于心地,拂除障垢,而达光明自在之境,所谓破光明,证法身。

21.佛姓名叫什么?姓释迦,名牟尼。

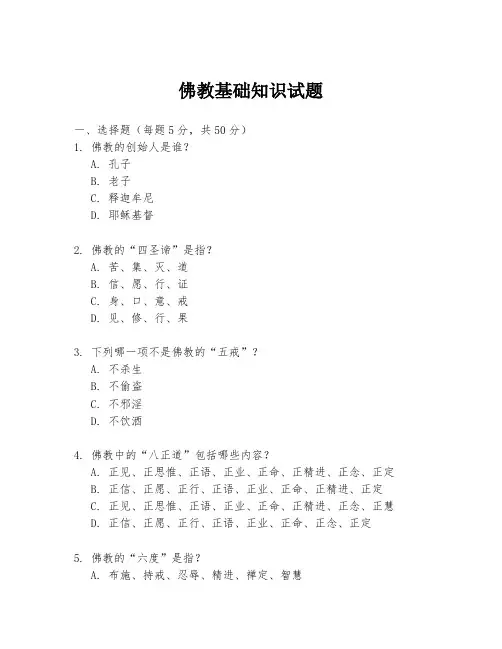

佛教基础知识试题一、选择题(每题5分,共50分)1. 佛教的创始人是谁?A. 孔子B. 老子C. 释迦牟尼D. 耶稣基督2. 佛教的“四圣谛”是指?A. 苦、集、灭、道B. 信、愿、行、证C. 身、口、意、戒D. 见、修、行、果3. 下列哪一项不是佛教的“五戒”?A. 不杀生B. 不偷盗C. 不邪淫D. 不饮酒4. 佛教中的“八正道”包括哪些内容?A. 正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定B. 正信、正愿、正行、正语、正业、正命、正精进、正定C. 正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正慧D. 正信、正愿、正行、正语、正业、正命、正念、正定5. 佛教的“六度”是指?A. 布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧B. 布施、持戒、忍辱、精进、禅定、慈悲C. 布施、持戒、忍辱、精进、禅定、解脱D. 布施、持戒、忍辱、精进、禅定、涅槃二、填空题(每题5分,共30分)6. 佛教的三宝是指佛、法、____。

7. 佛教认为一切众生皆有____,皆能成佛。

8. 佛教的“十二因缘”中,第一个因缘是____。

9. 佛教的“四念处”包括身念处、受念处、____、法念处。

10. 佛教的“三界”是指欲界、色界和____。

三、简答题(每题10分,共20分)11. 简述佛教的“无我”观念。

12. 请解释佛教中的“因果”概念。

答案:1. C2. A3. D4. A5. A6. 僧7. 佛性8. 无明9. 心念处 10. 无色界11. “无我”是佛教的核心教义之一,它认为一切法无自性,即一切现象都是由因缘条件和合而成,没有固定不变的自我实体。

这一观念旨在破除人们对自我的执着,从而达到解脱痛苦的目的。

12. “因果”是佛教中描述事物发展规律的重要概念,它认为一切现象都有其前因后果,即因必有果,果必有因。

佛教强调善因善果,恶因恶果,鼓励人们行善积德,以期获得善果。

同时,因果也体现了佛教的平等观念,即每个人的命运都由自己的行为决定,而非由外在力量所控制。

什么是佛教?佛教是一种东亚和南亚主要信仰和文化体系,也称为佛陀教或佛教教义。

它是源自印度的一种宗教和哲学体系,起源于公元前五世纪,目前在亚洲地区拥有大量信徒。

下面我们来了解一下佛教的基础知识。

一、佛教的历史佛教起源于公元前五世纪的印度,它起源于摩揭陀国的悉达多王子,他在离家出走后苦行了六年,并在菩提树下证悟成佛。

佛教在印度发展了约1500年,发展出了大量的流派。

传入中国的佛教流派主要有三种,分别是南传上座部佛教、大乘佛教和密宗佛教。

南传的佛教主要传入斯里兰卡和东南亚,而大乘佛教则在中国发展出了禅宗、天台宗、华严宗等许多分支。

二、佛教的教义佛教的教义中,最基本的核心属于“四谛”和“八正道”。

四谛是佛教的核心概念之一,它是指生命由苦、集、灭、道这四个方面组成,通过正确的认识这四个方面,才能让生命得到解脱。

八正道则涵盖了正确的看法、思想、语言、行为等方面,是达到解脱的方法之一。

三、佛教的实践佛教的实践包括禅修、礼佛等方面。

禅修是佛教历史上非常重要的实践方式,通过长时间的冥想,让人们达到一个状态,使之感受到“真正”的自我。

礼佛则是佛教中传统的仪式礼拜方式,庄严、神圣而有内涵,通过礼佛,人们能得到心灵的安慰和力量,让自己变得更加平静。

四、佛教在现代社会中的意义佛教在现代社会中,对人们心理健康和道德建设都有着很大的推动作用。

佛教教义中的谦卑、厚道、高尚等价值观,对于整个社会的价值观建设有着重要影响。

同时,在繁忙、快节奏的现代社会中,人们也通过佛教的禅修和冥想,以及礼佛等仪式来寻求安慰和平静,使心态更加平和,更加适应复杂的现代社会。

五、佛教应用佛教在应用上有很多方面,譬如说在医学上,佛教的禅定和冥想已经得到临床上认可,成为了心理治疗的一种方式。

在生活中,佛教则为人们提供使心灵安静,身心健康,提高人们生活幸福感的助力。

在商业上,佛教的价值观也可以应用到很多商业活动中,无论是道德观念,还是价值取向等方面,都是引导企业合理经营的指南。

初三佛教知识点总结归纳佛教,作为世界四大宗教之一,拥有悠久的历史和广泛的影响力。

在初三的学习中,我们也学习了一些关于佛教的知识点。

本文将对初三学习的佛教知识点进行总结归纳,帮助大家更好地理解和记忆这些知识。

一、佛教的起源和创始人佛教起源于公元前6世纪的古印度,创始人是释迦牟尼佛(Siddhartha Gautama),也被称为佛陀。

佛陀出生在尼泊尔现境内的兰菲尓地区,他的成佛经历是一个寻求解脱的过程,最终他在菩提树下达到了觉悟,并传授了佛法。

二、佛教的核心教义1. 四谛:佛教的核心思想是四谛,分别是生老病死、痛苦的原因、痛苦的终结和通向终止痛苦的道路。

四谛表达了佛教对于人类存在的认知和对于解脱的追求。

2. 八正道:八正道是佛陀在《大论》中提出的修行方法。

它包括了正确的观念、正确的意念、正确的语言、正确的行为、正确的生计、正确的努力、正确的念和正确的集念。

通过八正道的修行,人们可以走向解脱和成就涅槃。

三、佛教的佛教经典佛教经典是佛教教义的重要组成部分,常常被用于学习和研究佛教知识。

以下是一些初三学习的佛教经典:1. 罗马尼林是初四课程中介绍的一部佛教经典,其中记载了佛陀的教诲和经验。

2. 《心经》是佛教中最重要的经典之一,它强调了般若智慧的重要性。

3. 《金刚经》是佛教经典中最长的一部,内容涵盖了诸多佛教教理和修行方法。

四、佛教的流派和寺庙佛教在传播过程中分化出了多个流派和教派,每个流派都有其独特的教义和修行方式。

以下是初三学习的一些佛教流派和寺庙:1. 南传佛教:南传佛教主要分布在斯里兰卡、泰国、缅甸等地,其代表性教派有上座部派。

2. 北传佛教:北传佛教主要分布在中国、日本、韩国等地,其代表性教派有禅宗、净土宗和华严宗等。

佛教寺庙是佛教信仰和修行的重要场所,其中一些寺庙也成为了旅游景点。

例如中国的少林寺和泰国的大皇宫。

五、佛教的影响和现代价值佛教作为一种哲学和生活方式,对于人类社会和个人都有着深远的影响。

佛陀正法本意整理佛理基础知识【业力与轮回】一、业的定义古印度语称为竭摩,梵语(Karma),巴利文(Kamma),中文翻译为‘业’。

业有三种含义:一者、造作;二者、行动;三者、做事。

在佛陀未出世之前的古印度,人们对业的解释为‘做事情’。

他们认为因为有欲,故有种种的欲向与欲望,我们的意念就有意志与方向,因为有欲向就会造业,有业故有果报。

佛教用语中的‘业’特别有‘造作’之意。

我们起心动念,对于外境与烦恼,起种种心去做种种行为。

行为可分为身,口,意:用身体去做,用口去讲或心里在想,这些都是行动,称为造作,也称为业。

这样的一个造作过程,就会招感到将来的果报,从果报来看它的原因,就有所谓业的因;从业的因到业的果报,就有所谓的业力,既是说由业力与外缘配合形成果报,就是所谓的业力。

1、业因:我们再造作时,所做的行为,以及所做的事,称为业因。

然而真正的业因是烦恼,如果没有它,我们就不会造作,故烦恼才是造作(业)的真正之因。

2、业力:我们造作的行为会形成一股力量,将来使我们承受各种果报。

比如说我们骂人一分钟,这一行为(业因)一分钟后就已消失,但行为产生的后果,到将来有因缘时,它就形成果报,此称为业力。

业力本身没有控制者,没有主宰者,是行为本身形成的力量。

比如说天下雨,大地自然被它淋湿,它有一股令草木旺盛的力量存在着;我们造作各种行为之后,必然会产生后果,将来我们就得要承受各种果报,这就是宇宙万物运行的规律。

3、业果:既是业报。

我们过去造业,因缘成熟,就形成果报,称为业报。

有了业因,就形成业力,但未必既有果报,因为业力形成果报,要依赖外在的因缘来引发,所谓因缘成熟,既是业力(一般人所说的业因)与众缘配合,而形成果报的;如果没有众缘,就不可能形成果报。

故经中常说:‘若经千百劫,所作业不亡,因缘会聚时,果报还自受。

’这是佛教中一个很著名的偈语,它的意思是:我们所做的行为(业因),形成了业力,它需要众缘来引发,才会形成果报。

佛学常识和名词大全佛学是一种源自于古印度的哲学思想和宗教信仰。

它包括了佛教、道教、密宗等多个流派,也渗透到了许多东亚国家的文化和人们的生活方式中。

佛学常识和名词众多,以下按类别进行介绍。

一、佛教基础知识1. 佛:又称为释迦牟尼,是佛教的开创者和教主。

2. 佛教:一种通过修行来达到超越人生苦难、解脱轮回的宗教信仰。

3. 法:佛学指导人们实现解脱的指导原则和教义。

4. 僧:指修行佛法、供养法师和传承佛法的人。

5. 奉行五戒、常住恶行和积攒善行是基于佛教信仰和原则下的履行。

6. 五戒:不杀生、不偷盗、不淫邪、不妄语、不饮酒。

7. 四圣谛:痛苦存在、痛苦原因、痛苦停止、痛苦停止方法。

8. 十二因缘:指人一世到下世、生、受、想、爱、取、有、生、老、病、死的循环再生。

二、修行方法及流派1. 禅修:通过打坐等方法,消除烦恼,达到心灵的平静。

2. 念佛:一种对佛、对法、对僧的虔诚信仰和慈悲心。

3. 淨土:以信、愿、行来念佛求往生极乐世界。

4. 观修:通过思考及练习感官及心灵的观察与反省,达到解脱境界。

5. 六度:布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧,以瓦解贪嗔痴等烦恼。

6. 台密法:追求超越自我、化身佛性的方法,以神秘的仪式实现。

7. 禅宗:流传于中国的一种佛教流派,注重提高修行者的宁静、专注、觉知之能力。

8. 淨土宗:强调以一心念佛、朝西禅定为修行方法,以建立实相世界为目标。

三、佛教名词1. 因果报应:佛教中非常重要的一种观念,指善恶行为必定有相应的结果。

2. 菩提:意为“觉悟”,指悟道成佛之意,同时也指实现无上解脱的目的。

3. 佛性:指人身上的潜在潜质,是心性无尽、本具智慧、真实自在的特性。

4. 境界:指修行者达到的各个阶段,如修行思想、行为、修持等。

5. 缘起:佛教哲学的中心思想,指万事万物间的相互依存和相互作用关系。

6. 觉悟:指人们在人生过程中对自己、对他人、对整个世界的真实认知和理解。

7. 五蕴:色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、识蕴,佛教重要的对五种感觉与心理现象的分类。

1、中国佛教有哪八大宗派?性宗、相宗、天台宗、华严宗、禅宗、净宗、律宗、密宗八大宗派。

2、四大皆空的“四大”是什么意思?指地、水、火、风为四种构成物质的基本元素。

3、什么是五蕴?五蕴包含了色、受、想、行、识这五种类的法。

4、什么是佛教中的四谛?四谛即“苦谛、集谛、灭谛、道谛”。

5、什么是佛教的三界?三界通常指众生所居之欲界、色界、无色界。

6、和尚剃光头的三种含义?一是按佛教的说法,头发代表着人间的无数和烦恼和错误习气,削掉了头发就等于去除了烦恼和错误习气;二是削掉头发就等于去掉人间的骄傲怠慢之心;去除一切牵挂,一心一意修行。

7、内心起嗔恨要以什么观对治?慈悲观。

8、何为三藏?经、律、论。

9、东方三圣是哪三位?药师琉璃光如来、日光遍照菩萨、月光遍照菩萨。

10、佛教讲的三毒是指什么?贪、嗔、痴。

11、四恩是指什么?父母恩、众生恩、国土恩、三宝恩。

12、三法印是辨别佛法与外道的方法,三法印是指什么?诸行无常、诸法无我、涅盘寂静。

13什么是无相布施?没有布施的我,没有受布施的人,没有布施的物。

14什么是四依止?依法不依人,依义不依语,依智不依识,依了义不依不了义。

15、什么是六度?布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。

16、什么是四摄?布施、爱语、利行、同事。

17、五明是哪些?声明、工巧明、医方明、因明、内明。

18、十法界是指哪些?佛、菩萨、缘觉、声闻、天道、人道、阿修罗、畜生道、饿鬼、地狱。

19、什么是十善呢?1、不杀生,2、不偷盗,3、不邪淫,4、不恶口,5、不两舌,6、不妄语,7、不绮语,8、不贪,9、不嗔,10、不痴等。

20、人都有哪八苦呢?1、生苦,2、老苦,3、病苦,4、死苦,5、爱别离苦,6、怨憎会苦,7、求不得苦,8、五阴盛苦等八苦。

21、十二因缘是什么?即:无明、行、识、名色、六入、触、受、爱、取、有、生、老死。

22、什么是四念处?观身不净、观受是苦、观心无常、观法无我。

23、离五盖的五盖是指什么?欲贪盖、嗔恚盖、睡眠盖、掉举盖、和疑盖。