儿童动作的发展

- 格式:ppt

- 大小:2.05 MB

- 文档页数:28

幼儿身体动作发展的顺序

幼儿身体动作发展的顺序是:

从整体到局部、首尾规律、近远规律、大小规律、无有规律。

1、从整体到局部:儿童最初的动作是全身性的,到后来就变成局限化、准确化。

2、首尾规律:儿童的动作首先是先从上部开始,然后到下部动作,儿童最早出现的是头部动作和躯干动作,然后才是四肢的动作。

3、近远规律:儿童出现四肢动作,再后就是手的精细动作,这种从身体的中央然后再到手的精细动作,这个就属于近远规律。

4、大小规律:儿童的动作分为粗大的动作和精细的动作,先会一些粗大的动作,比如说翻身、走、跑等,慢慢就会一些精细的动作,比如说拿、捏、吃饭、画画等。

5、无有规律:儿童最初的动作是无益的,到后来慢慢就是有意支配的,这就是无有的规律。

儿童动作发展方案

儿童动作发展是儿童身体发育的重要方面,科学的发展方案可以有效地促进儿童身体素质和运动能力的提高。

以下是一个儿童动作发展方案的建议:

1. 利用多种活动发展身体平衡和协调能力。

如:走平衡木,或沿着地面直线、田埂行走。

玩跳房子、踢毽子、蒙眼走路、踩小高跷等游戏活动。

2. 发展幼儿动作的协调性和灵活性。

如:鼓励幼儿进行跑跳、钻爬、攀登、投掷、拍球等活动。

玩跳竹竿、滚铁环等传统体育游戏。

3. 对于拍球、跳绳等技能性活动,不要过于要求数量,更不能机械训练。

4. 结合活动内容对幼儿进行安全教育,注重在活动中培养幼儿的自我保护能力。

需要注意的是,儿童动作发展方案应根据儿童的年龄、兴趣和身体状况进行定制。

在制定和实施方案时,需遵循儿童身体发育的科学规律,尊重儿童的个性和意愿,以确保儿童动作发展的安全和有效。

儿童动作的发展规律儿童的动作发展是一个复杂而持续的过程,从出生到青春期都会经历各种不同的阶段和变化。

了解儿童动作的发展规律对于家长和教育者来说非常重要,可以帮助他们更好地理解儿童的行为和发展需求,为其提供适当的引导和支持。

1. 婴儿期(0-2岁)在婴儿期,婴儿的动作能力非常有限。

出生后的几个月,婴儿只能通过扭动身体和四肢来表达自己的需求。

到了4-6个月,他们开始能够翻身、坐起来,并尝试爬行。

在1岁左右,他们可以站立和行走,开始探索周围的环境。

这个阶段的动作发展是通过自然生长和发育来实现的,家长应该提供安全的环境和适当的刺激,帮助婴儿发展他们的动作能力。

2. 幼儿期(2-6岁)幼儿期是儿童动作发展的关键时期之一。

在这个阶段,幼儿的动作能力得到了显著的提高。

他们开始能够跑步、跳跃、踢球等基本的运动技能。

同时,他们也开始发展精细动作能力,如握笔、剪纸等。

幼儿期的动作发展是通过游戏和锻炼来实现的,家长和教育者可以组织各种活动和游戏,促进幼儿的动作发展和身体协调能力。

3. 小学阶段(6-12岁)小学阶段是儿童动作发展的另一个关键时期。

在这个阶段,儿童的动作能力进一步提高,他们可以进行更复杂、更有挑战性的运动。

他们可以学会各种球类运动,如足球、篮球、乒乓球等。

此外,他们还可以学习一些体操和舞蹈动作。

小学阶段的动作发展需要有系统的训练和指导,学校和家庭都可以提供相应的机会和资源。

4. 青春期(12岁以上)青春期是儿童动作发展的最后一个阶段。

在这个阶段,青少年的身体发生了巨大的变化,他们经历了身高的增长、肌肉的发育等身体上的变化。

青少年的动作能力也得到了提高,可以进行更复杂、更高强度的运动。

此外,青少年还可以选择自己感兴趣的运动项目进行专项训练,发展自己的特长和才能。

总结起来,儿童的动作发展是一个渐进的过程,从婴儿期到青春期都会有不同的变化和进步。

家长和教育者应该关注儿童的动作发展,提供适当的支持和引导,帮助他们发展身体协调能力和运动技能。

说明儿童动作发展规律1. 引言1.1 概述儿童动作发展规律儿童动作发展规律是指随着年龄增长,儿童在生理和心理层面上逐渐掌握和发展各种动作能力的规律性过程。

在不同阶段,儿童的动作发展具有特定的特点和规律,这些规律对于了解儿童的身体发育状况、心理发展水平以及教育和训练的指导均具有重要意义。

儿童的动作发展经历了从婴儿期到青少年期的连续过程,在每个阶段都有独特的特点。

在婴儿期,儿童主要通过基本的本能反射来进行动作活动,如吸吮、抓握等。

随着幼儿期的到来,儿童开始逐步学会控制自己的肌肉,进行更加复杂的动作,如行走、奔跑等。

在儿童期,他们逐渐发展出各种精细和协调的动作能力,如书写、画画等。

而在青少年期,儿童的动作发展更趋于成熟和完善,他们可以完成各种复杂的动作任务,如运动比赛、舞蹈表演等。

深入研究儿童动作发展规律,可以帮助教育者和家长更好地了解儿童成长的过程,制定更科学合理的教育和训练方案,促进儿童全面健康发展。

未来的研究方向应继续深入探讨儿童动作发展的机理和规律,为促进儿童身心发展提供更加有力的理论支持。

2. 正文2.1 婴儿期动作发展特点在婴儿期,动作发展是儿童成长过程中的第一个重要阶段。

下面将详细介绍婴儿期动作发展的特点:1. 婴儿期是动作发展最初的阶段,婴儿出生后的几个月内,会逐渐掌握头部控制和颈部肌肉力量,能够扭动头部、抬头观察周围环境。

2. 3-6个月时,婴儿开始学会翻身,可以从仰卧位翻到俯卧位,并且能够坐起来支撑头部,开始尝试抓取、握握玩具。

3. 6-9个月时,婴儿开始尝试爬行或者滚动移动身体,能够掌握坐姿并且尝试站立,开始学会使用手指进行精细动作,如捏取小物体。

4. 9-12个月时,婴儿可以自己爬行或者行走,掌握站立和行走的技能,开始尝试用手指控制动作,如扔球、画图。

婴儿期的动作发展特点是从头部控制到四肢协调的逐步过渡,是儿童动作发展的基础阶段。

在这个阶段,婴儿需要得到家庭和教育机构的关爱和教导,以促进他们正常的动作发展和身体成长。

儿童动作发展与心理发展的关系1. 引言儿童的动作发展和心理发展是互相影响、相互促进的过程。

动作发展是指儿童在生理和神经系统的发育基础上,通过感觉、运动和协调能力的提高,逐渐掌握和运用各种动作技能的过程。

心理发展则是指儿童在认知、情感、社会和道德等方面的发展。

本文将探讨儿童动作发展与心理发展之间的关系,并分析其重要性和影响因素。

2. 儿童动作发展的阶段与特点儿童的动作发展可以分为四个阶段:大运动阶段、精细运动阶段、复合运动阶段和专项运动阶段。

- 大运动阶段:婴儿期至2岁,儿童通过爬行、翻滚、坐立、站立、行走等动作,发展基本的大肌肉运动能力。

- 精细运动阶段:3-6岁,儿童开始掌握更细致的动作技能,如握笔、剪纸、穿扣子等。

- 复合运动阶段:7-12岁,儿童逐渐掌握更复杂的动作技能,如跳绳、游泳、打球等。

- 专项运动阶段:12岁以上,儿童开始在某一特定领域进行专项运动训练,如足球、舞蹈、乐器演奏等。

3. 儿童动作发展与心理发展的关系3.1 动作发展对心理发展的影响- 感知能力:通过动作的实践,儿童能够感知到自身的身体特征、空间关系和物体属性等,从而促进感知能力的发展。

- 认知能力:动作发展为儿童提供了丰富的经验,有助于儿童理解和掌握世界的规律,促进认知能力的提升。

- 情感与社会发展:通过参与各种动作活动,儿童能够与他人进行互动和合作,培养情感交流和社会交往的能力。

- 自我意识和自信心:通过掌握和运用各种动作技能,儿童能够增强自我意识和自信心,提高自我评价和自尊心。

3.2 心理发展对动作发展的影响- 动机与兴趣:儿童的心理发展会影响其对动作活动的兴趣和动机,进而影响其参与和投入程度。

- 认知与规划:心理发展的进步使得儿童能够更好地进行认知和规划,有助于提高动作执行的准确性和效果。

- 情绪与动作控制:心理发展的稳定与情绪的调节能力会影响儿童对动作的控制和表现。

4. 影响儿童动作发展与心理发展的因素4.1 生理因素- 遗传因素:儿童的动作能力和心理特点受遗传因素的影响,如身体素质、神经系统发育等。

幼儿基本动作发展特点幼儿期是儿童身体发展的关键阶段,基本动作的发展在这个时期起着重要作用。

基本动作包括行走、跑跳、爬行、攀援、跳跃、踢球、抛接等,它们是儿童日常生活中最基本的行为能力。

以下是幼儿基本动作发展的特点。

1.行走:婴幼儿通常在1岁左右开始学会独立行走,2-3岁时能够掌握基本的步态和妥善地使用上肢平衡身体。

到3-4岁时,他们能够自由行走并掌握较为复杂的步伐如跳步、划步等。

2.跑跳:幼儿通常在2-3岁时学会跑步,这是他们迅速移动和躲避的基本技能。

跳跃则是在跑步的基础上发展起来的,3-4岁的幼儿能够学会简单的跳跃行为,并逐渐有能力进行连续跳跃。

3.爬行:爬行是幼儿在站立行走之前的重要过渡阶段。

通常在7-9个月的时候,幼儿会开始试图爬行,这是他们发展核心力量和平衡能力的重要方式。

4.攀援:攀援是幼儿期较为复杂的行为能力。

在2-3岁时,幼儿学会使用手臂和腿部力量来攀援家具、爬梯子等,这对他们的肌肉力量和协调能力都有很大的挑战。

5.跳跃:跳跃是幼儿发展力量和灵活性的重要方式。

在3-4岁时,幼儿能够学会简单的双脚跳跃,之后逐渐学会单脚跳跃、前后翻跟斗等较为复杂的跳跃动作。

6.踢球:踢球是幼儿学习协调性和目标精准性的重要活动。

通常在3-4岁时,幼儿能够学会使用脚部进行简单的踢球动作,之后逐渐掌握一些基本的控球和射门技巧。

7.抛接:抛接是幼儿学会控制身体和手臂运动的关键能力。

在3-4岁时,幼儿能够学会简单的抛接动作,逐渐掌握抓住和投掷物体的能力。

总的来说,幼儿基本动作的发展特点是从简单到复杂、从低难度到高难度的过程。

幼儿在不断的活动和练习中,逐渐掌握和发展各种基本动作能力。

这些动作的发展对幼儿的身体协调性、肌肉力量、平衡能力和身体意识的培养都具有重要的意义。

因此,在幼儿期应该给予他们丰富的机会和环境,鼓励他们参与各种有利于基本动作发展的活动,帮助他们全面地发展身体素质。

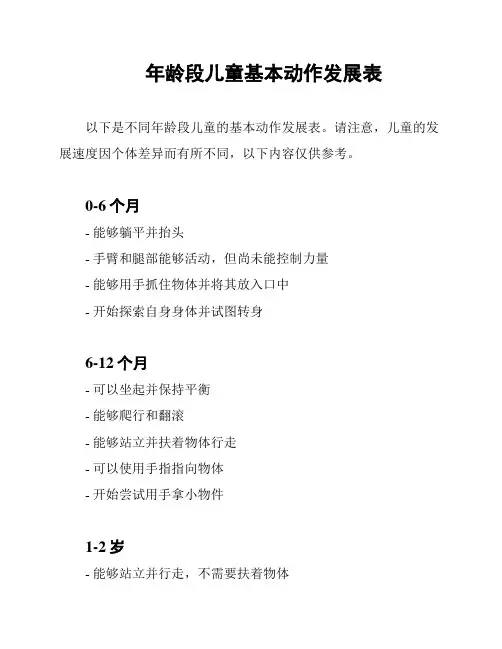

年龄段儿童基本动作发展表

以下是不同年龄段儿童的基本动作发展表。

请注意,儿童的发展速度因个体差异而有所不同,以下内容仅供参考。

0-6个月

- 能够躺平并抬头

- 手臂和腿部能够活动,但尚未能控制力量

- 能够用手抓住物体并将其放入口中

- 开始探索自身身体并试图转身

6-12个月

- 可以坐起并保持平衡

- 能够爬行和翻滚

- 能够站立并扶着物体行走

- 可以使用手指指向物体

- 开始尝试用手拿小物件

1-2岁

- 能够站立并行走,不需要扶着物体

- 可以爬上和从家具上下来

- 开始跑步和跳跃

- 能够使用勺子吃饭

- 开始尝试使用铅笔或蜡笔进行简单的绘画

2-3岁

- 能够跑步、跳跃和踢球

- 可以上下楼梯(一脚一阶)

- 开始研究踩脚踏车

- 能够用铅笔或蜡笔画出简单的图画

- 开始研究穿衣服并解开简单的纽扣

3-4岁

- 可以站立并单脚跳跃

- 可以跑步并改变方向

- 可以使用剪刀剪纸

- 能够绘制出更复杂的图画

- 开始研究系鞋带

4-5岁

- 可以做后空翻、俯卧撑等动作

- 可以跳远和站长跳

- 能够使用大部分日常用品,如钥匙和锁

- 开始研究写字和拼写简单的单词

- 学会穿衣服和系鞋带

请记住,这只是一个大致的参考,每个孩子的发展都不尽相同。

如果您对孩子的发展有任何担忧,请咨询儿科医生或专业的儿童发

展专家。

儿童动作发展的规律和阶段嘿,咱今天就来讲讲儿童动作发展的那些事儿哈!

你知道吗,小娃娃们呀,那动作发展就像一场奇妙的冒险之旅。

一开始呢,他们就像小毛毛虫似的,只能软软地躺着,小胳膊小腿儿偶尔挥一挥、蹬一蹬,这就算是他们最初的探索啦。

慢慢地,他们能翻身啦!哎呀呀,那可把他们高兴坏了,翻过来翻过去,感觉发现了新大陆一样。

然后呢,就开始试着坐起来啦,摇摇晃晃的,像个小不倒翁,可爱极了。

等再大一点呀,他们就想要站起来啦,扶着这儿,靠着那儿,努力地想站直咯。

嘿,一旦站起来,那脸上的表情得意得哟,好像在说:“看,我多厉害!”接着就想迈步走啦,踉踉跄跄的,像小企鹅似的,东倒西歪,让人忍不住想笑。

再后来呀,他们跑啊跳啊,简直停不下来。

那活力,就像上了发条似的。

爬高上低也是常有的事儿,让家长们的心呀,总是提着。

这儿童动作发展呀,可真是神奇。

每个阶段都有不一样的乐趣和挑战。

就说学走路那会,小家伙们摔了跤也不哭,爬起来接着走,那股子倔强和勇敢,真让人佩服。

回头想想,咱自己小时候不也是这样嘛,一点点地学会各种动作,一点点地成长。

这就是儿童动作发展的规律和阶段呀,自然而然,充满了童真和趣味。

哎呀,说了这么多,总之呢,看着小娃娃们的动作一点点进步,真的特别有意思。

就好像看着一朵朵小花,慢慢地绽放,那是生命的奇迹呀!咱可得好好珍惜和呵护他们的每一个阶段,让他们在这奇妙的动作发展之旅中快乐地成长哟!嘿嘿,就说到这儿啦,大家是不是也回忆起了很多有趣的事儿呀!。

简述儿童动作发展的规律

题目

请简述儿童动作发展的规律。

[解析]

学前儿童动作的发展有以下规律:

(1)自上而下。

如抬头→翻身→坐→爬→站立→行走,是按顺序发育成熟的。

(2)由近到远。

如先抬肩,后手指取物。

(3)先泛化后集中,从不协调到协调。

如看到桌前的玩具时,婴儿表现为手舞足蹈,但不能把玩具拿到,以后则发展为能伸手直接取到玩具。

(4)先正向动作后反向动作。

如先能握物,后能随意放下;先学会向前走,后学会倒退。

具体地说,在粗动作的发展方面,3岁左右的幼儿能用单脚跳过较低的障碍物;2.5~3.5岁的幼儿能独脚向前连续跳1~3步,5岁时则能连续跳8~10步,6.5岁时能较好地蹦跳;2~3岁的幼儿开始能跑步,但速度不快,4.5~5岁的幼儿则能快跑,并出现手臂的协调摆动。

在精细动作的发展方面,3岁的幼儿会解纽扣、穿珠子,开始能画十字、圆等图形;4岁的幼儿基本会穿衣,能画方形;5岁的幼儿能画动物和树;6岁的幼儿会画三角形。

学前儿童动作发展规律

学前儿童动作发展规律是指儿童在不同年龄段内的运动发展特点和规律。

具体包括以下几个方面:

1.儿童出生后,头部可以转动,但身体其他部位还没有明显的动作能力。

2.2个月左右开始,儿童可以抬头并控制颈部。

3.4个月左右,儿童可以翻身,从仰卧到俯卧或者反过来。

4.6个月左右,儿童可以坐起来,但需要借助支撑物。

5.9个月左右,儿童可以自己爬行,不需要借助支撑物。

6.12个月左右,儿童可以走路,开始学习奔跑、跳跃等运动。

7.2-3岁时,儿童开始学习简单的运动技能,例如抛球、接球、骑车等。

8.4-6岁时,儿童开始逐渐掌握较为复杂的运动技能,例如跑、跳、爬、滑等。

总之,学前儿童动作发展规律是在生理成长与神经发育的基础上,逐渐发展出各种各样的运动能力和技能,这些能力和技能对儿童整个成长过程非常重要。

父母应该注意儿童的运动锻炼,为其提供丰富的运动体验和机会,帮助儿童发展出更健康的身体。

学前儿童发展高频考点幼儿动作发展的规律及特点幼儿动作发展是指幼儿在不同年龄阶段内的身体运动能力和技巧的逐渐提高。

以下是幼儿动作发展的规律及特点:一、幼儿动作发展的规律:1.单眼平视(1个月):幼儿在1个月大时能够逐渐固定目光,能够通过单眼观察周围环境。

2.控制头部(2-3个月):幼儿在2-3个月大时能够稳定抬头,能够用力控制头部的方向。

3.坐姿平衡(6-8个月):幼儿在6-8个月大时能够保持坐姿平衡,不需要外部支撑。

4.爬行(8-10个月):幼儿在8-10个月大时能够爬行,能够通过双足和双手的协调运动进行爬行。

5.站立(10-12个月):幼儿在10-12个月大时能够通过支撑物站立,能够站立一段时间。

6.行走(12-14个月):幼儿在12-14个月大时能够自如地行走,能够通过双脚的协调运动进行行走。

7.奔跑(2-3岁):幼儿在2-3岁时能够迅速奔跑,能够通过双脚的协调运动进行奔跑。

8.球类运动(3-4岁):幼儿在3-4岁时能够通过手部和眼部的协调运动进行球类运动,如投掷、接球等。

二、幼儿动作发展的特点:1.其发展具有阶段性和连续性:幼儿动作发展不是一蹴而就的,而是在不同的年龄阶段逐步发展和提高。

2.先整体后局部:幼儿在掌握整体动作之后,才会逐渐开始关注动作的局部细节和技巧。

3.先大肌肉运动后小肌肉运动:幼儿在发展初期更注重大肌肉的运动和协调,随着发展逐渐开始注重手指的细小运动。

4.先动作探索后技巧提高:幼儿在发展初期通过不断的尝试和探索,逐渐掌握和改善动作的技巧。

5.受到成长环境的影响:幼儿在成长环境的刺激和指导下,动作发展的速度和方向会有所不同。

总结起来,幼儿动作发展的规律是从单眼平视到控制头部、坐姿平衡、爬行、站立、行走、奔跑以及球类运动的逐步发展;其特点是阶段性和连续性、先整体后局部、先大肌肉后小肌肉、先动作探索后技巧提高,同时受到成长环境的影响。

简述儿童动作发展的一般规律。

儿童动作发展的一般规律

1、从趴着姿势开始:0-3个月宝宝多处于趴着姿势,肢体发育,可以支撑身体,如胸背肌发育,手肘可以完成支撑任务,膝可以伸直,脊椎可以完成支撑,等。

2、四肢重现,头部首先稳定:3-6个月宝宝头部首先稳定,实现肩胛联合,支撑起身体的前屈,这时候宝宝的四肢出现,开始实现越越多的动作,如躺着踢腿,拉屎和脸,仰卧、手抓肚脐等。

3、双肩双膝斜撑:6-9个月宝宝发育较快,实现抬头,抬起双手,双肩双膝斜撑,可以支撑自己的重量,拾物,抓玩具的动作,越来越熟练,可以实现走路、爬行的动作。

4、成为步行者:9-12个月宝宝在四肢发育的基础上,实现独立站立,双足登山,以及起步步行,到1-2岁左右宝宝可以独立行走,跑步,并学会抓小玩具。

5、运动技能上突破:2-12岁宝宝的动作表现越来越熟练,灵活面对环境变化,能够扔接球,跳跃,踩单车,跳绳,游泳等,具备运动技能,此时宝宝动作竞技过程中可以较好的表现。

- 1 -。

简答儿童动作发展的规律

儿童动作发展的规律是指在特定年龄段内,孩子的动作随着年龄的增长而逐渐发展和进步的一种趋势。

以下是常见的儿童动作发展规律:

1. 大体动作能力的增强:婴儿期时,孩子主要进行头部抬起、翻身、坐立等基础运动。

之后逐渐学会爬行、站立、行走、奔跑等更为复杂的运动。

2. 精细动作能力的提升:随着年龄增长,孩子的手部运动和手眼协调能力逐渐发展。

例如,他们能够抓握物体、控制手指运动,逐渐学会使用勺子、笔记本、剪刀等工具。

3. 平衡和协调能力的提高:孩子的平衡和协调能力在成长过程中得到不断发展。

他们能够在不倒地的情况下站立、行走、跑跳,并逐渐掌握更为复杂的运动技巧,如滑冰、骑自行车等。

4. 空间感知的改善:随着孩子的年龄增长,他们对身体在空间中的位置和方向的感知能力逐渐改善。

他们能准确估计物体的距离、大小和位置关系,从而更好地进行运动和游戏。

5. 动作策略和规划的发展:儿童在游戏和体育活动中逐渐学会制定和执行动作计划。

他们能够预测和选择适当的动作策略,从而在运动中更加灵活和高效地表现。

总的来说,儿童动作发展规律是一个渐进的过程,孩子的动作

能力会随着年龄的增长而不断提高,从最基本的运动开始,逐步发展出更加复杂和协调的动作技能。

儿童动作发展与心理发展的关系一、引言儿童的动作发展和心理发展密切相关,动作发展是指儿童从出生到成年期间,身体运动能力的逐步发展和提高。

心理发展则是指儿童在认知、情感、社会交往等方面的发展。

本文将探讨儿童动作发展与心理发展之间的关系,并分析其相互影响的机制。

二、儿童动作发展的阶段1. 婴儿期(0-2岁):婴儿期是儿童动作发展的起点,此时婴儿通过各种基本动作(如抓握、翻身、爬行等)来探索周围环境,促进感知和认知的发展。

2. 幼儿期(2-6岁):幼儿期是儿童动作发展的关键时期,幼儿逐渐掌握走路、跑步、跳跃等基本动作技能,这些动作的掌握对于幼儿的身体协调和平衡能力、感知能力以及认知能力的提升起到重要作用。

3. 学龄前期(6-12岁):学龄前期是儿童动作发展的进一步发展阶段,儿童逐渐掌握更加复杂的动作技能,如滑冰、游泳、骑自行车等。

这些动作的掌握不仅对儿童的身体素质和协调能力有益,还对其认知和社交能力的发展起到积极的促进作用。

三、儿童动作发展与心理发展的关系1. 动作发展对心理发展的影响儿童通过动作的实践探索和运动经验,能够促进大脑神经元的发育和连接。

良好的动作发展可以提高儿童的感知能力、注意力和记忆力,进而促进其认知能力的发展。

此外,动作发展还能够培养儿童的自信心和积极性,促进其情感和社会交往能力的发展。

2. 心理发展对动作发展的影响儿童的心理发展对其动作发展也有着重要的影响。

例如,儿童的情绪状态和情感体验会直接影响其动作表现。

心理发展的不良可能导致儿童动作发展的延迟或障碍。

另外,儿童的认知能力和社交能力的提高也会促进其动作技能的发展。

3. 动作发展与心理发展的相互影响机制动作发展和心理发展之间存在着相互促进和相互制约的关系。

一方面,良好的动作发展为儿童的心理发展提供了基础,通过动作实践和运动经验,儿童能够更好地认识自己和周围世界,培养自信心和积极性。

另一方面,心理发展的提高也会促进儿童的动作发展,例如,儿童的认知能力的提高可以帮助他们更好地掌握和运用动作技能。

儿童动作发展的规律在教师资格考试当中,这部分的内容是高频考点,往往会以选择题反选或者简答题的形式出现,需要考生理解并识记。

1.从整体动作到局部的、准确的、专门化的动作(从整体到局部的规律)儿童最初的动作是全身性的、笼统的、弥漫性的,以后动作逐渐分化、局部化、准确化和专门化。

比如,满月前儿童受到痛刺激后,哭喊着全身乱动;3岁孩子拿着笔认真画画时,不仅是手动,身体的动作、面部的动作也来帮忙;同样的动作,幼儿做得慢而不够准确,而且付出的努力相对较大,成人则做得又快又好。

这是"从整体到局部规律"的表现。

比如,满月前儿童受到痛刺激后,边哭喊边全身乱动,以后,儿童的动作逐渐分化,向着局部化、准确化和专门化的方向发展。

2.从上部动作到下部动作(首尾规律)儿童动作的发展,先从上部动作开始,然后到下部动作。

婴儿最早出现的是眼的动作和嘴的动作。

半个月内的婴儿,双眼协调动作就已经出现。

上肢动作发展早于下肢动作。

6个月婴儿手的动作已有较好的发展,而腿的动作还远未发展。

儿童先学会抬头,然后能俯撑、翻身、坐和爬,最后学会站和行走,也就是从离头部最近的部位的动作开始先发展。

这种趋势也表现在一些动作本身的发展上。

例如,婴儿学爬行,先是依靠着手臂匍匐爬行,然后才逐渐运用大腿、膝盖和脚来爬行,即"首尾规律"。

儿童最早出现的是头的动作和躯干的动作。

然后是双臂和腿部的有规律的动作,最后才是手的精细动作。

这种发展趋势可称为"近远规律",即靠近头部和躯体的部分先发展,然后是远离身体中心部位动作的发展。

3.从中央部分的动作到边缘部分的动作(近远规律)儿童动作的发展先从头部和躯干的动作开始,然后发展双臂和腿部的动作,再后是手的精细动作。

也就是靠近中央部分(头和躯千,即脊推)动作先发展,然后才发展边缘部分(臂、手、腿)的动作。

比如,婴儿看见物体时,先是移动肩肘,用整只手臂去接触物体,然后才会用腕和手指去接触并抓取物体。

儿童动作发展与心理发展的关系动作发展是儿童成长过程中不可或者缺的一部份,它与儿童的心理发展密切相关。

本文将探讨儿童动作发展与心理发展之间的关系,并分析其影响因素和重要性。

一、儿童动作发展的阶段儿童的动作发展经历了一系列的阶段,从出生到成年,包括基础动作、精细动作和复杂动作等。

基础动作指的是儿童在早期阶段掌握的基本运动技能,如抓握、爬行、行走等。

精细动作是指儿童在幼儿期逐渐掌握的更复杂的动作技能,如握笔、剪纸、系鞋带等。

而复杂动作则是指儿童在青少年时期逐渐掌握的更高级的运动技能,如游泳、打球、跳舞等。

二、1. 影响儿童动作发展的因素儿童动作发展受到多种因素的影响,包括遗传因素、环境因素和个体差异等。

遗传因素决定了儿童在动作发展上的潜力和天赋,环境因素则包括家庭环境、学校环境和社会环境等,这些环境对儿童的动作发展起到重要的促进作用。

此外,每一个儿童的个体差异也会影响其动作发展的速度和水平。

2. 动作发展对心理发展的影响儿童的动作发展对其心理发展具有重要的影响。

首先,动作发展可以促进儿童的身体协调能力和运动技能,提高其身体素质和运动能力。

这对儿童的心理健康和自信心的培养非常重要。

其次,动作发展还可以促进儿童的感知和认知能力的发展,通过动作的实践和体验,儿童可以更好地理解和掌握世界。

此外,动作发展还可以培养儿童的社交能力和情绪管理能力,通过与他人的互动和合作,儿童可以学会分享、合作和理解他人的情感。

三、儿童动作发展与心理发展的重要性1. 促进儿童全面发展儿童的动作发展与心理发展是相辅相成的,它们共同促进儿童的全面发展。

通过动作的实践和体验,儿童可以不断地探索和发现自己的潜力,培养自信心和积极的心态。

同时,动作发展还可以促进儿童的认知和社交能力的发展,提高其学习能力和适应能力。

2. 建立健康的身体和心理基础儿童的动作发展对其身体和心理健康具有重要的意义。

通过动作的锻炼,儿童可以增强身体的协调能力和灵便性,提高身体素质和反抗力。

儿童动作发展与心理发展的关系一、引言儿童的动作发展和心理发展是密切相关的,动作发展是指儿童从出生到成年期间,身体运动能力的逐渐成熟和提高的过程;而心理发展是指儿童认知、情感、社交等方面的发展。

本文将探讨儿童动作发展与心理发展之间的关系,并分析动作发展对心理发展的影响。

二、儿童动作发展的阶段1. 婴儿期(0-2岁):在这个阶段,婴儿的动作能力主要表现为抬头、翻身、爬行、坐立和站立等。

这些动作的实施需要婴儿的肌肉力量和平衡能力的逐渐提高。

2. 幼儿期(2-6岁):在这个阶段,幼儿的动作能力得到了更大的发展。

他们可以进行跑步、跳跃、踢球、抛接球等活动。

这些动作的实施需要幼儿对身体的控制能力和协调能力的不断提高。

3. 学龄前期(6-12岁):在这个阶段,儿童的动作发展进一步提升。

他们可以进行更复杂的动作,如独立骑自行车、游泳、打篮球等。

这些动作的实施需要儿童的力量、速度和灵便性的综合运用。

三、儿童动作发展与心理发展的关系1. 动作发展对认知发展的影响儿童通过动作探索周围的环境,从而获取新的认知经验。

例如,婴儿在探索环境时,通过抓握、触摸等动作来感知物体的形状和质地。

幼儿期的动作能力提高,使得他们能够进行更复杂的操作,如拼图、搭积木等,这有助于他们的空间认知和问题解决能力的发展。

学龄前期的动作发展进一步促进了儿童的认知发展,他们可以通过运动来学习和记忆知识,提高注意力和集中力。

2. 动作发展对情感发展的影响儿童通过身体的运动表达自己的情感和需求。

例如,婴儿在需要安抚时会摇晃身体或者哭闹,幼儿在顽耍时会表现出快乐和兴奋的情绪。

通过动作的表达,儿童能够更好地理解和管理自己的情感,提高情绪调节的能力。

同时,身体活动还能够释放压力和焦虑,促进情感的平衡和稳定。

3. 动作发展对社交发展的影响儿童通过身体的运动与他人进行互动和交流。

例如,婴儿在与父母的亲密接触中建立起信任和依恋的关系。

幼儿在与同伴一起顽耍中学会分享和合作,培养社交技能。