1965年以来美国的外来移民及其经济影响

- 格式:doc

- 大小:12.42 KB

- 文档页数:2

1965年以来美国外来移民的人口与家庭特征分析作者:欧阳贞诚来源:《求是学刊》2013年第04期摘要:在美国自20世纪60年代以来兴起的移民浪潮中,来自拉美和亚洲等非传统移民输出地的移民迅速增多,移民群体的种族构成随之发生变化。

新移民群体以青壮年为主,年龄结构呈现出“中间大、两头小”的菱形特征,并且女性人口不断增多。

与美国人相比,移民群体的婚姻状况较为稳定,同时家庭规模较大,相应有较多的子女。

加强对新移民群体的关注,有助于深化对当代美国社会问题的认识与研究。

关键词:美国;外来移民;人口特征;家庭特征作者简介:欧阳贞诚,男,历史学博士,东北师范大学美国研究所教师,从事美国史研究。

基金项目:教育部社会科学基金青年项目“当代外来移民对美国劳动力市场的影响研究”,项目编号:11YJC770042中图分类号:K712.54 文献标识码:A 文章编号:1000-7504(2013)04-0165-07自20世纪60年代中期以来,美国的外来移民又掀起了一次波澜壮阔的入境浪潮。

在此次新移民潮中,不仅移民数量再次升至历史高峰,而且在地区与民族来源、入境类别、教育与技能水平、居住分布等许多方面,也都呈现出不同于以往的特点。

国内学界虽对美国新时期的外来移民较为关注1,但对其人口与家庭特征问题却少有论及。

本文以美国的移民统计与外国出生人口统计数据为依据,从新移民的地区来源与族裔构成的转变入手,集中剖析移民群体的年龄及性别结构、家庭与婚姻状况等特征,以期加深读者对美国新移民的认识,进而对理解与移民相关的经济、社会、文化等方面的问题有所裨益。

自20世纪60年代以来,伴随着美国新移民潮的兴起,移民的来源地出现了前所未有的变化。

在此之前,美国的移民主要来自欧洲和加拿大,而来自拉美和亚洲等地区的移民相对有限。

在1820—1959年间,美国共接收移民4157.56万,其中欧洲和加拿大移民合占近88%,亚洲移民占2.99%,拉美移民占7.91%。

一、美国非法移民降低了美国劳工工资水平非法移民冲击了美国的就业市场,在一定程度上对美国劳工工资水平产生了影响。

首先,非法移民在谋求职业时采用非法的方式和手段,对合法移民和土生劳工造成了“不公平的竞争”。

雇主能够最大限度的压低工资,这对合法移民和美国土生劳工工资水平的提高是一个不利的因素。

由于担心暴露非法身分和被驱逐出境,使许多非法移民不得不去从事美国人不能或不愿从事的低薪职业。

在1976年,福特政府成立了“国内非法移民评议委员会”,他们对非法移民的就业流向、地域分布和工资水平进行了调查,调查结果显示出以下三个特点:(1)在地域上,中西部和西北部地区非法移民的工资较高,平均每小时为3. 28美元,东北部地区最高,每小时为3. 29美元,西南部地区为2至2. 5美元,距美、墨边境越远,工资就越高。

(2)在民族来源上,欧洲和亚洲的非法移民每小时的工资平均为4. 08美元,拉丁美洲的非法移民每小时平均为3. 04美元,墨西哥的非法移民为2. 33美元。

(3)在职业上,农业工人的工资平均为2. 01美元,非农业工人为2. 83美元。

其次,由于大多数非法移民受教育程度不高,多从事低端产业工作。

即便有教育程度高的非法移民,也会因为其非法的身份而不得不从事低端产业工作。

在和国外劳动力的竞争中,受到最大伤害的也恰恰是本土的低技能工人。

哈佛大学经济学家乔治·鲍哈斯的一份研究中指出,1980-2000年间,非法移民使美国高中掇学生的工资降低了9%,因此反对非法移民的团体主要是高中文凭的美国人。

非法移民的职业都属薪资较低的非技术性工作,着实威胁了美国本土劳工的求职和工作机会,并且将薪资水平拉低了2. 9%,但是仅仅是受教育程度较低、高中毕业的非技术劳工受到影响。

此外,在世界贸易市场上,低工资可以使生产成本减少并且提高商品的竞争力。

在资本投入总量相同的条件下,低工资可以使雇主雇佣更多的劳动力,扩大生产商品的总量并占有相应的商品市场,产业的利润也能有所增加,从而促进其发展。

⼆战后美国⼈⼝迁移特点及原因分析⼆战后美国⼈⼝迁移特点及原因分析⼈⼝迁移是指⼈⼝居住地(空间位置)永久性(半年或⼀年以上)的改变,包括国际⼈⼝迁移和国内⼈⼝迁移两类。

这⼀概念引申出⼈⼝迁移的两个重要属性:⼈⼝迁移的时间属性和⼈⼝迁移的空间属性,也就是说⽇常通勤活动造成的⼈⼝居住地暂时变动和同⼀⾏政区域内改变居住地的⼈⼝都不包括在⼈⼝迁移的范围中。

美国的⼈⼝迁移历程可简要概括为:第⼀次19世纪中期南北战争造成⼈⼝西移;第⼆次在19世纪和20世纪之交伴随着⼯业化城市化,⼈⼝由农村流⼊城市;第三次20世纪20年代到40年代,由于农业危机⾃然灾害等原因,南部⼈⼝迁往北部和西部;第四次20世纪50后⾄今,东北部⽼⼯业区⼈⼝迁往南部和西部有新资源、新⼯业的阳光地带。

在本⽂中,我们将着重分析美国第四次⼈⼝迁移,即美国⼆战后国内⼈⼝迁移的特征和原因分析。

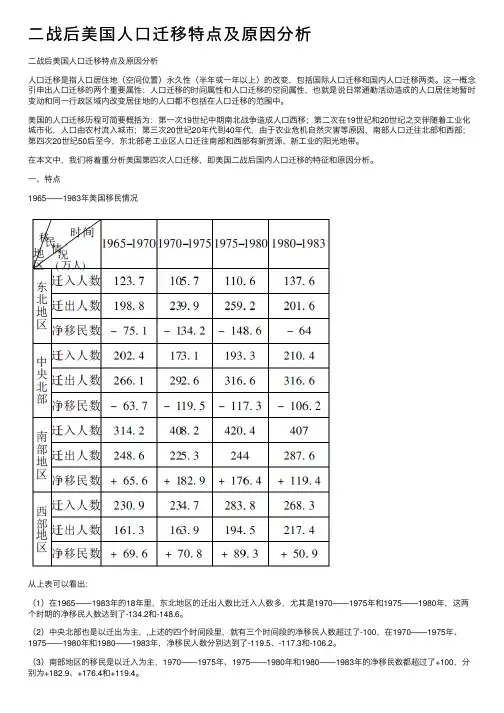

⼀、特点1965——1983年美国移民情况从上表可以看出:(1)在1965——1983年的18年⾥,东北地区的迁出⼈数⽐迁⼊⼈数多,尤其是1970——1975年和1975——1980年,这两个时期的净移民⼈数达到了-134.2和-148.6。

(2)中央北部也是以迁出为主,,上述的四个时间段⾥,就有三个时间段的净移民⼈数超过了-100,在1970——1975年、1975——1980年和1980——1983年,净移民⼈数分别达到了-119.5、-117.3和-106.2。

(3)南部地区的移民是以迁⼊为主,1970——1975年、1975——1980年和1980——1983年的净移民数都超过了+100,分别为+182.9、+176.4和+119.4。

(4)西部地区的移民也是以迁⼊为主,但是西部的迁⼊量没有南部地区的多,在这四个时间段⾥没有超过+100的。

根据以上分析,可以得出美国⼈⼝迁移的特点:(1)⼈⼝的迁移趋势是从东北向西部和南部迁移。

(2)东部和北部地区是以⼈⼝迁出为主,迁出⼈⼝总是多于迁⼊⼈⼝。

美国移民政策的历史演变与国际影响美国历史上一直是移民国家,其移民政策的历史演变也始终是与国际形势和美国社会政治经济状况紧密相联的。

在美国建国初期,移民政策基本上是开放的,而自20世纪初以来,美国的移民政策经历了多次重要的调整和改革,形成了基本的架构和规则,同时也对国际社会产生了广泛的影响。

一、移民政策的开放与限制在美国独立战争之前,美洲大陆上的英国殖民地并未实行较为严格的移民限制,因此移民源主要是来自欧洲各国。

随着美国独立战争的胜利与独立宣言的颁布,移民政策开始从“开放式移民政策”向“有限制的移民政策”转变。

1783年,美国与英国通过《巴黎和约》结束了战争,同时规定英国移民不再享有独特的优惠待遇。

接着,1789年的《美国宪法》规定任何有案底的外国人不得进入美国,这是美国第一部移民法。

19世纪中期,美国的工业化和城市化高速发展,需要大规模的工人。

这时候移民政策又发生了转变,变成了优先鼓励并容忍移民的政策,以满足工业和城市化的需要。

1875年的《移民法》是美国第一个通过国会的移民法案,主要是为了消除对亚洲人的歧视,但同时也规定了一些限制条件。

1907年《移民法》采用了数字配额制度,规定每个国家的移民数量不得超过过去三年同一国家的移民人数的30%。

此后,移民政策一直严格实行数字配额制,而且更多地注重限制非欧洲移民。

二、移民政策与社会经济发展移民政策的变化和调整主要是与内部的社会经济发展状况紧密相关的。

美国在20世纪初的新兴工业化时期,需要更多的劳动力,移民政策也相应地发生了变化,形成了对移民的容忍和优先鼓励的政策。

20世纪30年代的经济危机和二战后的经济重建时期,美国的移民政策则相对更为严格,更注重保护本国就业机会,同时也避免了纷繁杂乱的社会文化影响。

在20世纪60年代以后,美国经济迅速发展,同时移民政策开始逐渐开放。

1965年通过的《移民与国籍法》终止了数十年的数字配额制度,允许移民按照其专业技能、家庭和配偶关系,以及国籍平等的原则来选择赴美,取代了旧的种族主义和贫困的选择标准。

移民社会对美国政治文化的影响一、美国移民社会的发展历程在美国这块年轻的土地上,生活着来自几乎世界上所有国家的移民,移民把自己国家和民族的文化带到了美国。

各种异质文化在美国社会发展的进程中不断相互交流和融合,铸造出独具特色的美国民族精神和文化特质。

综观美国历史,出现过三次大的移民浪潮。

第一次移民高潮(1680—1880):移居北美的清教徒把北美视为上帝恩赐的“希望之乡”,把新大陆描绘成地肥水美的人间天堂,吸引了大批欧洲移民。

他们主要来自英国,还有其他西欧和北欧国家的人。

移民的主要语言是英语,主要信仰新教。

除了欧洲人,这一时期的另一主要移民群体是非洲黑人。

自1619年首批黑人奴隶被贩卖到北美,在几个世纪的大西洋奴隶贸易中,共有1000万黑人被贩卖到西半球,其中有40万人到了今天美国境内的各个殖民地。

第二次移民高潮(1900—1920):南北战争结束后,美国进入大规模工业化和城市化阶段,需要大量劳力。

第二次移民浪潮中的移民主要来自南欧、中欧和东欧,以意大利、匈牙利、波兰和俄国移民为主体。

这些移民多数来自乡村,他们使用的语言不是英语,大多数是天主教徒、东正教徒和犹太教徒,这对WASP文化为主导的美国无疑是一个冲击。

20世纪20年代中期,由于美国经济的衰退,联邦政府限制移民数量。

1929年政府实施移民配额制,使移民人数急剧下降。

到30年代大萧条时,第二次移民浪潮基本结束。

第三次移民浪潮(1965—):1965年美国通过了移民和归化法,1961—1984年之间还通过了一系列难民法,移民政策的放宽带来了第三次移民浪潮。

这一时期的移民来自更广阔的领域、更多的国家。

据统计,34%来自亚洲,34%来自拉丁美洲,16%来自加拿大和世界其他地区,来自欧洲的移民所占比例下降到16%。

美国是在近200年里发展起来的世界上最大的一个移民国家。

与其他移民国家相比,美国移民具有数量大、种类多、来源多样性和连续性的特点。

美国移民每年都达几十万,20世纪60年代的移民为250万,70年代为450万,占人口总增长的19%[3](P39)。

专题15 人口迁徙、文化交融与认同1.(2019·全国·高考真题)有研究认为,美国独立后不到半个世纪,拉丁美洲经过独立战争,推翻了殖民统治,但拉美国家并没有像近邻美国那样独立后进入现代化的快车道,而是发展停滞,究其原因,殖民统治难辞其咎。

“难辞其咎”主要是指殖民者在拉丁美洲A.奴役掠夺土著居民B.建立的殖民统治最早C.进行了大量的移民D.移植了本国生产方式【答案】D【详解】西班牙和葡萄牙虽然引领开辟新航路,但当时西班牙和葡萄牙是中央集权的封建国家,其落后的生产方式传播到拉丁美洲,成了拉丁美洲发展滞后的历史包袱,而北美地区被英国殖民统治,英国工业革命的成果传入到这一地区,推动了北美的快速发展,因此出现这种差别主要是因为拉美移植了宗主国旧的生产方式,故选D;A、C项是拉美和美国的共性,排除;建立的殖民统治最早并不是主要原因所在,B项排除。

古代人类的迁徙和区域文化的形成一、印欧人的早期迁徙与区域文化的形成1.印欧人可能起源于东欧平原,他们驯养了马匹,制造了马拉战车。

2. 前2世纪初,印欧人等游牧部落陆续进入印度、巴尔干半岛、西欧和北欧地区。

(1)印度河流域的印欧人被称为雅利安人。

后来推进到恒河流域,成为印度的主要居民。

“吠陀”与《摩诃婆罗多》都记载了雅利安人的故事。

(2)小亚细亚和伊朗高原的印欧人后来分别发展为赫梯人和波斯人。

(3)巴尔干半岛的印欧人与当地居民融合,演化为后世的希腊人。

希腊神话与荷马史诗随之出现。

(4)最西边的的印欧人占领了西欧北部地区,被称为凯尔特人。

3. 影响:(1)农业社会居民学会了使用马匹和战车。

前2世纪后期,在作战中广泛使用马拉战车。

(2)发明了骑兵。

亚述帝国时期,骑兵已经成为重要兵种。

(3)约前1300年,赫梯人改进冶铁技术,锻造武器。

冶铁技术广泛传播。

(4)古代印度、西亚和希腊罗马等几个主要的文化区域形成。

二、亚欧游牧民族大迁徙对区域文化的影响1. 第一轮迁徙公元前后(1)中国北方的匈奴不断向西扩张。

跨国人口流动的原因及其对国家安全的影响标签:跨国人口流动;流动原因;国家安全经济全球化的飞速发展加速了人口的跨国流动,从深层次来分析,影响人口跨国流动主要有政治、经济与自然等三方面原因。

同时,全球化时代下的跨国人口流动也是一把双刃剑,它从政治、经济、社会等诸多方面对国家安全构成了重大挑战。

在此情况下,中国更应在处理跨国人口流动问题时谨慎而行。

人口的大规模流动自古有之,本文所分析的“跨国人口流动”主要研究的是在二战结束后,特别是经济全球化日益加深过程中各国间出现的人口流动。

随着跨国人口流动的全球性发展,对其产生的原因及其影响进行深入分析具有重要的现实意义。

一、跨国人口流动的原因影响人口跨国流动的原因是多方面的,主要原因是政治、经济和自然等三个方面。

第一,影响人口跨国流动的政治原因。

首先,国家通过相关政策,尤其是民族和移民政策对人口的流动产生了重要影响。

例如,二战结束后,各国入境政策逐步清除了种族主义倾向,吸引了大量移民的流入。

1962年加拿大出台《移民调节法》和1965年美国颁布《移民与民族事务法案》都有效地为非欧洲族裔的入境者打开了进入两国的大门,使得更多的外来人口以移民身份合法地进入这些国家。

冷战时期,由于西德法律给予东德人以相等的政治与经济地位,至1990年初,去西德的东德公民逾1000多万人次,通过各种途径在联邦德国定居的约有20万人,这也造成了东德人才和劳动力大量流失。

可以看出,主要移民国家出入境政策的调整,对人口的跨国流动的产生事实上具有极为重要的影响。

其次,国家的政治动荡影响人口的流动。

国家战乱频仍造成了非洲大量难民。

据统计,非洲难民1965年不过50万人,到1980年已突破500万人。

1972年,长达17年的苏丹内战结束时,有20万苏丹难民生活在埃塞俄比亚,17.8万人在乌干达,6.6万人在前扎伊尔,2.2万人在中非共和国。

1983年苏丹内战再度爆发。

由宗教和民族矛盾引发的战争又使几十万苏丹人沦为难民。

1965-1973年古巴难民潮和美国的政策1959年1月1日古巴革命推翻了亲美独裁的巴蒂斯塔政府,建立了以卡斯特罗为实际领导人的政权之后,美古关系进入了一个新的阶段。

自此以后美国将奉行独立自主并最终走上社会主义道路的古巴视为其西半球最大的威胁,为了颠覆卡斯特罗政权恢复美国在古巴传统的影响,美国采取了多种措施,在军事打击已经失去吸引力、外交孤立已经不得人心的今天,古巴移民与禁运也越来越被美国政府利用来构成其对古巴政策的支柱。

从古巴革命胜利后先后发生了4次规模较大的古巴人向美国移民的浪潮,其中1965-1973年的难民潮是持续时间最长并具有承前启后作用的一次,以此次难民潮为标志美古双方都对难民问题的态度开始发生转变,并直接影响到后来的古巴难民潮。

本文以1965-1973年古巴难民潮为切入点,分析其进展、美国政策的微妙转变以及对美古关系的影响。

第一部分介绍了1965年之前古巴第一次难民潮和美国的表现。

古巴人移民美国历史上早已有之,当时古巴人出于两种主要动机选择到美国:一是经济因素的刺激;一是政治因素的考虑,即将美国视为反抗西班牙殖民统治的天然基地。

1959年-1962年古巴第一次难民潮,由于卡斯特罗政权日益激进的国际和国内政策引起了其国内中上层集团的不安和疑惧以及美国的不满和敌视,在这种情况下前者选择逃离古巴,而后者正好利用古巴人的到来对卡斯特罗政权进行打压。

美国迅速做出反应给予古巴人难民身份,美国上至总统和国会等决策机构下到普通的民众都对此次难民潮给予了高度关注,政府热烈欢迎和无微不至的照顾与美国人民同情和担忧的复杂感情相互交织,共同奠定了美国对古巴难民潮的基调并一直贯穿于后来历次难民潮过程中。

第二部分和第三部分是本文的重点,第二部分讨论了1965-1973年古巴难民潮的第一阶段即卡马里奥卡船运。

1962年古巴导弹危机爆发后美古之间的商业航班完全停止,随着古巴走上社会主义道路在国内和西半球都面临着严重的困难,面对这种局面卡斯特罗于1965年9月底单方面宣布允许古巴人从卡马里奥卡港离开到美国。

美国对华移民史的演变与影响在过去的一个多世纪里,美国的移民政策一直在不断演变。

影响这一变化的因素包括经济、政治、文化和社会因素等。

然而,对于美国人民来说,中国人民的移民历史一直是比较复杂的。

在本文中,我们将探讨美国对华移民史的演变与影响。

一. 早期移民时期早期美国对华移民的历史可以追溯到19世纪初。

在此之前,美国对外逐渐开放,中国是其中的一个重要目的地。

那时候,中国人的大规模移民到美国的现象并不多见。

随着1820年的移民法案的修订和1848年的加利福尼亚淘金热的爆发,移民潮开始涌入,开始有更多的中国人移居美国。

二. 辛亥革命后1900年前,美国最初对华移民的态度是非常欢迎的。

移民被视为劳动力,被宽松地对待。

但随着新闻界对中国人进行反华言论的增加,加上1906年加州地震的重创、1912年辛亥革命的爆发等事件的影响,美国人民开始对中国移民的态度发生了急剧变化。

他们对在美国的中国人的经济活动、文化习俗和食品方式产生了反感,并开始对中国移民实行更加严格的限制。

三. 移民法的制定由于美国人民对中国移民的态度发生了变化,移民法不断进行修改,以限制中国移民。

最有代表性的就是1882年通过的《排华法案》。

该法案中规定了禁止所有中国劳工进入美国的条款,并对以前的华人移民采取了剥夺其公民权利的措施。

1924年最大程度地限制了亚洲移民的入境数量,政策改革的同时也减少了中国人及其他国家的移民到美国的机会。

这个政策在1965年废除之前,影响了几十年的移民申请和移民计划。

四. 移民政策的变化随着社会的发展,移民政策也在发生变化。

在1965年通过的《移民与国籍法》中,美国取消了移民配额,允许所有国家的人民平等地移民到美国。

这标志着美国政府在移民政策方面采取了新的立场。

然而,这个政策并没有对所有人都是公平的。

在20世纪70年代,许多非法移民和难民从越南、柬埔寨、老挝、中国等国家涌入美国,导致美国对难民政策的重新制定。

1980年,美国通过了《难民法案》,以改善对难民的接纳和帮助。

[1]李思. 反性别歧视的法理分析[D].中共中央党校,2016.[2]李徳健. 英国慈善法研究[D].山东大学,2016.[3]张玉洁. 法律文本中的模糊语词运用研究[D].山东大学,2016.[4]李志强. 法律影响评估指标体系研究[D].山东大学,2016.[5]朱立扬. 中国与美国“股权众筹”法律监管制度的对比研究[D].华东政法大学,2016.志鹏学术论文:lxs12321[6]王明文. 论当代中国法律信任的建构[D].吉林大学,2015.[7]谷昭民. 论法律外交[D].吉林大学,2015.[8]夏丹波. 公民法治意识之生成[D].中共中央党校,2015.[9]瞿郑龙. 当代中国法制的政治逻辑[D].吉林大学,2015.[10]吕玉赞. “把法律作为修辞”理论研究[D].山东大学,2015.[11]杨蕾. 美国行政法规的司法审查研究[D].山东大学,2015.[12]周彬彬. 美国侵权法中因果关系不确定的解决进路研究[D].山东大学,2015.[13]马玉丽. 美国宪法的正当法律程序研究[D].山东大学,2015.[14]郑杨. 美国JOBS法案对我国众筹模式的启示[D].华侨大学,2015.[15]李亮. 法律责任条款规范设置研究[D].山东大学,2015.[16]张芃. 法律义务条款及其规范设置研究[D].山东大学,2015.[17]周煜. 美国私人养老金法律制度研究[D].山东大学,2015.[18]宫雪. 英国民事执行权的运行与控制[D].华东政法大学,2015.[19]戴秀河. 《彭德尔顿法》研究[D].华东政法大学,2015.[20]杨晓波. 明朝海上外贸管理法制研究[D].华东政法大学,2015.[21]马东景. 马克思法哲学思想研究[D].安徽大学,2015.[22]赵丽梅. 美国国家安全视野中的突发公共卫生事件对策研究(1992-2008)[D].东北师范大学,2015.[23]杨晶. 论我国普法教育存在的问题及改进[D].河北经贸大学,2015.[24]黄月莹. 环境侵权诉讼若干问题分析[D].吉林大学,2015.[25]白歌. 论淫秽色情的认定标准[D].中国政法大学,2015.[26]王文涛. 宋例与宋代法律体系研究[D].华东政法大学,2015.[27]周舟. 中日道路交通犯罪比较研究[D].华东政法大学,2015.[28]边宇海. 法治:治国理政基本方式的深刻变革[D].上海社会科学院,2015.[29]程泽时. 市场化与民初工业化:中国金融秩序的司法调适(1912-1927)[D].中国政法大学,2015.[30]肖园. 全面推进依法治国背景下的大学生法治意识培育研究[D].天津师范大学,2015.[31]王觊. 国家干预公司自治的限度[D].吉林大学,2014.[32]张彤. 德国股份公司监事会信息权研究[D].吉林大学,2014.[33]吴寿东. 罗马法的国际私法观照[D].吉林大学,2014.[34]张琦. 领导干部法治思维的培养研究[D].河北师范大学,2014.[35]李婷. 论人民主权思想的发展脉络[D].南京师范大学,2014.[36]倪同木. 法学视野中的国家利益研究[D].南京大学,2014.[37]卢刚. 新时期中国普法问题研究[D].吉林大学,2014.[38]姚远. 解读青年马克思的黑格尔法哲学批判[D].吉林大学,2014.[39]张田田. 律典“八字例”研究[D].吉林大学,2014.[40]高学敏. 中国公民普法教育演进研究[D].复旦大学,2014.[41]王娟娟. 美国社会变迁与淫秽物品标准的演变[D].南京大学,2014.[42]熊崤鹏. 中美两国个人所得税法的考察与比较[D].西南交通大学,2014.[43]刘公云. 论美国湿地生态补偿法律机制对我国的启示[D].山东师范大学,2014.[44]朱颖. 民国时期妾的法律地位研究[D].华东政法大学,2014.[45]董翔. 美国证券立法中成本效益分析方法的应用及借鉴[D].华东政法大学,2014.[46]陈阳. 西班牙同性婚姻合法化研究[D].华东政法大学,2014.[47]卢玮. 美国食品安全法制与伦理耦合研究(1906-1938)[D].华东政法大学,2014.[48]任中秀. 德国团体法中的成员权研究[D].山东大学,2014.[49]仲谋. 中国企业在美国实施并购的法律风险及防范对策研究[D].对外经济贸易大学,2014.[50]王会军. 中国特色社会主义法治理念研究[D].东北师范大学,2014.[51]方砚. 近代以来中国婚姻立法的移植与本土化[D].华东政法大学,2014.[52]熊玉梅. 中国不动产登记制度变迁研究(1949-2014)[D].华东政法大学,2014.[53]唐菲菲. 宪法、宪政与民主[D].南开大学,2014.[54]颜慧娟. 创新社会治理体系运行机制中的法治建设研究[D].华中师范大学,2014.[55]蔡卫忠. 公民意识养成视阈下的大学生法律教育问题研究[D].山东大学,2014.[56]邓冰宁. 美国第三人精神损害赔偿责任制度研究[D].吉林大学,2014.[57]汪明帅. 我国近代教师权利变迁研究[D].华东师范大学,2014.[58]何啸. 改革进程:中国共产党政策与法律关系结构的历史转型[D].中共中央党校,2014.[59]武小川. 论公众参与社会治理的法治化[D].武汉大学,2014.[60]唐芳芸. 论美国对外贸易区制度[D].广西师范大学,2014.[61]王景霞. 法律与道德关系研究[D].上海师范大学,2014.[62]白雪. 中日善意取得制度比较研究[D].山东大学,2014.[63]石雷. 英国现代离婚制度研究[D].西南政法大学,2014.[64]彭艳芳. 中央与地方税权配置的法经济学研究[D].首都经济贸易大学,2014.[65]王媛. 美国宪法上的正当法律程序研究[D].山东大学,2014.[66]吕复栋. 民俗习惯的司法适用[D].南京师范大学,2014.[67]林永虎. 马克思主义法学中国化与中国特色社会主义法律体系互动关系研究[D].浙江大学,2014.[68]关梅. 《易传》法哲学思想研究[D].山东大学,2013.[69]郝丽芳. 美国联邦司法政治研究[D].南开大学,2013.[70]徐会平. 美国言论自由的观念转向与制度嬗变[D].山东大学,2013.[71]赵大千. 宪政视野中的美国劳动权理念研究[D].吉林大学,2013.[72]郭芙蓉. 公民守法道德养成研究[D].南京师范大学,2013.[73]周小明. 印度宪法及其晚近变迁[D].华东政法大学,2013.[74]虞浔. 1997年以来中国司法体制和工作机制改革进程中上海的实践与探索[D].华东政法大学,2013.[75]龚兵. 俄罗斯土地权利研究[D].黑龙江大学,2013.[76]刘方荣. 基于多学科视域的案件事实认定逻辑结构模型研究[D].西南大学,2013.[77]王韵洁. 社会转型期农村纠纷处理机制研究[D].中共中央党校,2013.[78]张岩. 转型时期中国法治特点研究[D].中共中央党校,2013.[79]王琼雯. 家庭权初论[D].苏州大学,2013.[80]许佩华. 经济特区立法研究[D].吉林大学,2012.[81]杨亮军. 梁启超宪政思想研究[D].吉林大学,2012.[82]吕丽. 中国古代刑法特色研究[D].吉林大学,2012.[83]钊阳. 唐代税收体系的制度缺陷和执行弊端研究[D].山东大学,2012.[84]王芳. 美国刑事诉讼法对隐私权的保护[D].山东大学,2012.[85]伍巧芳. 美国金融监管改革及其借鉴[D].华东政法大学,2012.[86]潘林. 美国风险投资合同与创业企业治理法律问题研究[D].吉林大学,2012.[87]彭中礼. 法律渊源论[D].山东大学,2012.[88]李钟晚. 韩国行政复议制度研究[D].山东大学,2012.[89]王弘宁. 美国被追诉人刑事法律权利保护研究[D].吉林大学,2012.[90]雷丽清. 中美内幕交易罪比较研究[D].华东政法大学,2012.[91]江玲. 庭审话语中的法官身份构建[D].上海外国语大学,2012.[92]朱文雁. 论英国对诽谤的法律规制[D].山东大学,2012.[93]黄洪旺. 我国公众立法参与的制度化研究[D].福建师范大学,2012.[94]司春燕. 马克思恩格斯的法正义观研究[D].中共中央党校,2012.[95]冯广林. 美国少数人受教育权法律保护研究[D].中央民族大学,2012.[96]库金娜·安娜. 俄中土地法律制度比较研究[D].中国政法大学,2012.[97]许迎春. 中美土地征收制度比较研究[D].西北农林科技大学,2011.[98]蔡迪. 美国联邦私募基金法律制度史研究[D].华东政法大学,2011.[99]王丹丹. 日本非全日制用工法律规制研究[D].吉林大学,2011.[100]付夏婕. 论英国土地法律制度变迁与经济转型[D].中共中央党校,2011. [101]付璐. 欧盟温室气体排放交易机制的立法研究[D].武汉大学,2010. [102]刘颖. 公民教育中的法制教育及其价值研究[D].武汉理工大学,2010. [103]张海斌. 转型社会中的乡村自治与法治[D].华东政法大学,2010.[104]隋祎宁. 日本地震保险法律制度研究[D].吉林大学,2010.[105]仇晓光. 公司债权人利益保护的法经济学分析[D].吉林大学,2010. [106]余小满. 宋代职务犯罪研究[D].河南大学,2010.[107]张东平. 近代中国监狱的感化教育研究[D].华东政法大学,2010.[108]张骏. 论美国纵向限制法律规范及其对我国的启示[D].华东政法大学,2010. [109]解锟. 英国慈善信托制度研究[D].华东政法大学,2010.[110]夏菲. 论英国警察权的变迁[D].华东政法大学,2010.[111]李婧. 中国特色社会主义法律体系构建研究[D].东北师范大学,2010. [112]欧阳贞诚. 1965年以来美国的外来移民及其经济影响[D].东北师范大学,2010.[113]林惠玲. 美国反补贴实体法律实施问题研究[D].华东政法大学,2010. [114]张玉堂. 边沁功利主义分析法学研究[D].华东政法大学,2010.[115]朱丽娜. 美国第三方网上支付法律监管体系研究[D].湖南师范大学,2010. [116]孙光宁. 可接受性:法律方法的一个分析视角[D].山东大学,2010. [117]范振国. 公共利益的法律界定与限制研究[D].吉林大学,2010.[118]王守贵. 论当代中国的法治精神[D].吉林大学,2010.[119]丰霏. 法律制度的激励功能研究[D].吉林大学,2010.[120]胡全柱. 拾荒者的身份建构研究[D].上海大学,2010.[121]郭延军. 发展中的美国女性就业权平等保护[D].华东政法大学,2010. [122]梁睿. 美国清洁空气法研究[D].中国海洋大学,2010.[123]祖伟. 中国古代证据制度及其理据研究[D].吉林大学,2009.[124]徐伟敏. 美国《谢尔曼法》研究[D].山东大学,2009.[125]齐明. 美国破产重整制度研究[D].吉林大学,2009.[126]杨晖. 中国特色社会主义法律体系形成轨迹研究[D].河北师范大学,2009. [127]陈兵. 19世纪下半叶美国州反托拉斯法研究[D].华东政法大学,2009. [128]程满华. “山寨”现象法律问题研究[D].西南政法大学,2009.[129]曾桂林. 民国时期慈善法制研究[D].苏州大学,2009.[130]蒋红莲. 商业秘密法律救济制度研究[D].华东政法大学,2009.[131]侯学勇. 法律论证的融贯性研究[D].山东大学,2009.[132]范春莹. 法律思维研究[D].山东大学,2008.[133]吴民平. 美国337条款法律研究[D].华东政法大学,2008.[134]王月明. 中国近现代监督权利研究[D].华东政法大学,2008.[135]李杰. 民众参与立法的制度模式研究[D].中共中央党校,2008.[136]吴向军. 宗教与法的关系论纲[D].中共中央党校,2008.[137]陈丽梅. 网络民主问题研究[D].北方工业大学,2008.[138]李冬梅. 美国《综合环境反应、赔偿和责任法》上的环境民事责任研究[D].吉林大学,2008.[139]汪家宝. 马克思法哲学思想及其当代意义[D].复旦大学,2008.[140]张大海. 德国群体诉讼制度研究[D].复旦大学,2008.[141]雷云. 美国禁止就业歧视法律制度研究[D].重庆大学,2008.[142]邱昭继. 法律、语言与法律的不确定性[D].中国政法大学,2008.[143]刘艳萍. 美国刑事政策研究[D].中国政法大学,2008.[144]李艳君. 从冕宁县档案看清代民事诉讼制度[D].中国政法大学,2008. [145]温静芳. 安乐死权研究[D].吉林大学,2008.[146]孙波. 我国中央与地方立法分权研究[D].吉林大学,2008.[147]刘强. 美国社区矫正与犯罪刑罚控制的演变史研究[D].华东政法大学,2008. [148]张利春. 日本民法中的利益衡量论研究[D].山东大学,2008.[149]刘高勇. 清代买卖契约研究[D].中国政法大学,2008.[150]和育东. 美国专利侵权救济制度研究[D].中国政法大学,2008.[151]江利红. 日本行政过程论研究[D].中国政法大学,2008.[152]黄正. 基于价值链理论的企业法律风险管理体系研究[D].南京理工大学,2007.[153]张益刚. 民国社会救济法律制度研究[D].华东政法大学,2007.[154]马国强. 和谐社会视阈中的纠纷解决机制[D].吉林大学,2007.[155]艾晶. 清末民初女性犯罪研究(1901-1919年)[D].四川大学,2007. [156]鄂振辉. 执法权研究[D].山东大学,2007.[157]李大雪. 二战后德国民事诉讼法之改革研究[D].西南政法大学,2007. [158]程朝阳. 法庭调解语言的语用研究[D].中国政法大学,2007.[159]胡谦. 清代民事纠纷的民间调处研究[D].中国政法大学,2007.[160]王静. 美国行政法法官制度研究[D].中国政法大学,2007.[161]黎明. 少数民族文化遗产的现代传承与法律保护[D].兰州大学,2007. [162]董学立. 美国动产担保制度研究[D].山东大学,2006.[163]徐士英. 日本反垄断法的理论与实践研究[D].中南大学,2006.[164]赵旭. 法律制度与唐宋社会秩序[D].东北师范大学,2006.[165]朱圆. 美国公司治理最新发展及法理分析[D].华东政法学院,2006. [166]陈秀萍. 论法律的伦理性[D].吉林大学,2006.[167]田雨. 女权主义的划界、反思与超越[D].吉林大学,2006.[168]王开定. 美国集体诉讼制度研究[D].对外经济贸易大学,2006.[169]纪诚. 最高人民法院司法解释研究[D].中国政法大学,2006.[170]张栋. 美国死刑程序研究[D].中国政法大学,2006.[171]陈金木. 判决可接受性的实证研究[D].中国政法大学,2006.[172]贾育林. 中国古代廉政法律文化及其现代价值[D].中国政法大学,2006. [173]简海燕. 媒体报道司法活动的法律限制[D].中国政法大学,2006. [174]田东奎. 中国近代水权纠纷解决机制研究[D].中国政法大学,2006. [175]金星均. 韩国公司重整制度立法的研究[D].中国政法大学,2006. [176]王为东. 中国近代职业教育法制研究[D].中国政法大学,2006.[177]李默海. 孙中山的宪政思想及其实践问题研究[D].山东大学,2006. [178]黄金兰. 法律移植研究[D].山东大学,2006.[179]韩德强. 论人的尊严[D].山东大学,2006.[180]彭贵. 英国浮动抵押制度研究[D].西南政法大学,2006.[181]刘小楠. 美国女权主义法学平等与差异观研究[D].吉林大学,2005. [182]刘雪松. 公民文化与法治秩序[D].黑龙江大学,2005.[183]田成有. 传统与现代:乡土社会中的民间法[D].中国政法大学,2005. [184]熊琳. 日本劳动争议解决制度及其最新发展[D].中国政法大学,2005. [185]尹志军. 美国环境法史论[D].中国政法大学,2005.[186]沈仲衡. 价值衡量法律思维方法论[D].吉林大学,2005.[187]吴宁. 社会弱势群体权利保护的法理[D].吉林大学,2005.[188]张斌. 现代立法中的利益衡量[D].吉林大学,2005.[189]张建党. 美国职业教育立法与职业教育[D].河北大学,2004.[190]陈福胜. 法治的人性基础[D].黑龙江大学,2004.[191]陈景辉. 法律的界限:实证主义命题群之展开[D].中国政法大学,2004. [192]陈冬. 环境公益诉讼研究——以美国环境公民诉讼为中心[D].中国海洋大学,2004.[193]张晓蓓. 清代婚姻制度研究[D].中国政法大学,2003.[194]吴丹梅. 法治的文化解析[D].黑龙江大学,2003.[195]徐昕. 论私力救济[D].清华大学,2003.[196]葛明珍. 论权利冲突[D].中国社会科学院研究生院,2002.[197]高其才. 中国少数民族习惯法研究[D].中国政法大学,2002.[198]王人博. 中国近代宪政思潮研究[D].中国政法大学,2001.[199]黄振中. 美国证券法上的民事责任研究[D].对外经济贸易大学,2000. [200]孙笑侠. 程序的法理[D].中国社会科学院研究生院,2000.。

墨西哥非法移民与美国国家利益的重新界定(1965-1996)摘摘要要摘摘要要国家利益作为国际政治中的一个重要概念,具有动态性,其内涵是处于不断发展和变化之中的。

历史上不同阶段的美国国家利益,要根据不同时期、不同需要而不断变化。

1996 年以前,采取宽松的移民政策,促进美国社会经济发展曾是美国的国家利益。

但是,随着数以百万计的墨西哥非法移民进入美国,并由此给美国人口、经济、政治、安全、文化与社会生活的诸多方面带来的重大影响,对美国原有的一些政策造成冲击,随之引发美国国内出现了新一波排外主义高潮,他们声称为了维护美国国家利益,要求采取限制非法移民的政策,这就为美国重新定义国家利益加入了新的元素。

这种情况下,采取严厉的移民政策就成为必然。

关关关关键键键键词词词词:墨西哥非法移民国家利益排外主义IAbstractNational interests, as an important concept in international politics, has a dynamic nature,its connotation has been constantly developing and changing. In different stages of the UnitedStates history, it changed with the various times and the various needsNational interests of the United States have been to accelerate the development of the socialeconomy though adopting the liberal immigration policies before 1996. But, since millions ofMexican illegal immigrants had entered the United States, they brought many serious problems,such as population problems, economic problems, political problems, security problems, culturalproblems and living problems. These problems had become the strikes to the original policies, sothere was the new cli wave of Exclusionism. The government claimed that they shouldprotect the national interests. As the result, the new elements added to the definition of thenational interests. Under this situation, it was natural to adopt the severe immigrant policiesKey words: Mexico illegal migration; U.S national interests; ExclusionismII目目录录目目录录摘要..IAbstract. II目录..III导言.1第第一一章章美美国国国国家家利利益益.5第第一一章章美美国国国国家家利利益益第一节国家利益基本概念解析..5第二节国家利益的动态性.9第第第第二二二二章章章章宽宽宽宽松松松松的的的的移移移移民民民民政政政政策策策策与与与与美美美美国国国国国国国国家家家家利利利利益益益益14 第一节 1965 年之前来自白宫的呼声.14第二节《1965 年移民法》的出台符合国家利益15第第第第三三三三章章章章宽宽宽宽松松松松的的的的移移移移民民民民政政政政策策策策与与与与墨墨墨墨西西西西哥哥哥哥非非非非法法法法移移移移民民民民问问问问题题题题..17第一节关于非法移民的定义.17第二节墨西哥非法移民凸显的过程.18第三节墨西哥“非法移民”对美国社会的影响..20第四节墨西哥非法移民与美国的排外主义.23第第第第四四四四章章章章严严严严厉厉厉厉的的的的移移移移民民民民政政政政策策策策与与与与美美美美国国国国国国国国家家家家利利利利益益益益..26 第一节严厉的移民政策??《1996 年移民法》的出台..26第二节严格的移民政策符合美国国家利益.31结语..32参考文献34后记..38III导导言言导导言言一一一一、、、、本本本本文文文文的的的的意意意意义义义义国家利益作为国际政治范畴中的一个概念,具有动态性,其内涵是处于不断发展和变化之中的。

美国移民法的起源与发展移民对于美国的历史和文化发展起到了重要的作用,而美国的移民法则也扮演着至关重要的角色。

本文将探讨美国移民法的起源与发展,并分析其对社会和经济的影响。

一、早期移民法的起源最早的美国移民法可以追溯到17世纪早期的英属殖民地时期。

在这个时期,欧洲移民纷纷涌入北美,寻求新的机遇和自由。

最早的移民法主要是针对英国国教的信仰,要求移民必须具备清教徒身份,并接受英国教会的管理。

随着英国殖民地的扩大和不同国家移民潮的涌入,美国的移民法也逐渐演变。

1751年,《宽限法》(The Indulgence Act)出台,取消了清教徒身份的限制,允许其他基督教信仰的移民进入美国。

二、19世纪移民法的制定与调整19世纪是美国移民法发展的关键时期。

1840年代至1920年代,美国迎来了一个前所未有的移民高峰期,人们从欧洲、亚洲以及其他地区纷纷抵达美国。

1862年,《慈悲法案》(Homestead Act)通过,为追求土地和独立生活的移民提供了机会。

然而,逐渐增多的移民潮也引发了一系列的社会和经济问题,在此背景下,美国制定了一系列移民法来限制移民的数量和质量。

1882年,《排华法案》(Chinese Exclusion Act)颁布,限制中国移民到美国的数量,成为美国历史上第一个明确针对特定国家的移民法。

接下来的几十年里,美国陆续通过了一系列法案,包括1907年的《迅速安置法案》(Gentlemen’s Agreement)和1921年的《移民法》(Emergency Quota Act),旨在限制南欧和东欧地区的移民数量。

三、移民法的变革与开放在第二次世界大战后,美国移民法发生了重大变革。

1943年,《摩萨尔法案》(McCarran-Walter Act)签署,废除了排除亚洲移民的法规,并将移民权利扩展给对美国国家安全有贡献的移民。

然而,尽管移民法有所改变,但对于非白人和特定国家的移民仍存在歧视和限制。

2024年粤教沪科版选择性必修3历史下册月考试卷518考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______ 姓名:______ 班级:______ 考号:______总分栏一、选择题(共7题,共14分)1、1956年的苏伊士运河危机中,英、法两国在美国的反对和苏联的压力下被迫从埃及撤军。

苏伊士运河危机直接导致英国安东尼·艾登政府垮台,其后上台的英国首相哈罗德·麦克米伦则加快了去殖民化的脚步,英国势力自此彻底退出苏伊士运河区。

材料反映了第二次世界大战后()A. 英法与美国争霸B. 英国政府维护英殖民霸权C. 英殖民帝国衰落D. 英法与苏联争夺埃及2、二战后,亚洲国家如新加坡、韩国、印度等经济显著发展,在文化上,他们也有共通之处。

对此说法正确的是()A. 引进外国先进技术是经济发展的根本原因B. 优先发展出口工业,以外向型经济为主C. 国营经济和私营经济必须共同发展D. 把本民族文化与西方文化有机融合3、文学是西方文化的载体,其源头可追溯到古代世界,其中对西方文化产生重要影响的是()A. 《大藏经》《荷马史诗》B. 《圣经》《古兰经》C. 《荷马史诗》《圣经》D. 《古兰经》《荷马史诗》4、1965年,美国《移民法》规定,科学和艺术方面有突出成就的移民和美国急需的熟练及非熟练劳工享有优先权,移民入境后从事美国人不能或不愿从事的职业,且从事的职业不会引起已经从事此种职业的美国人的失业或工资水平的下降。

此规定()A. 体现了实用主义原则B. 促进战后世界经济恢复C. 消除了移民歧视观念D. 加剧了意识形态的对抗。

A. 华工取代黑奴助推工业革命进程B. 列强入侵瓦解了传统经济结构C. 清政府通过组织移民减轻人口增长压力D. 近代中国逐渐被卷入资本主义世界市场6、自南宋以来,妈祖文化开始异域传播。

以妈祖文化“仁爱、正义、勇敢、和平”的核心价值观为基础,妈祖文化在东洋、南洋以及世界其他地区的传承体现出普世性,她以强大的适应性和融合力超越了时代、民族和国界。

1965年以来美国的外来移民及其经济影响1965年以来美国的外来移民及其经济影响近几十年来,美国一直是世界上最受欢迎的移民目的地之一。

自1965年以来,美国制定了一系列开放和宽松的移民政策,吸引了大量的外来移民。

这些移民来自各个国家和地区,为美国的经济和社会带来了巨大的影响。

首先,外来移民对美国的经济发展做出了巨大的贡献。

根据美国人口普查局的数据,自1965年以来,移民人口已经增加了数百万人,其中许多人在美国发展了自己的事业。

他们为美国的劳动力市场提供了源源不断的劳动力资源,并填补了许多低技能和高技能职位的空缺。

移民企业家也创造了大量的就业机会,并为美国的创新和研发产生了积极的推动作用。

其次,外来移民对美国的创新和科技发展起到了重要的推动作用。

许多移民来到美国是为了追求更好的教育和职业机会。

他们在美国的大学和研究机构中获得了高质量的教育,并在各个领域做出了重要的贡献。

移民科学家和工程师对于美国科技的进步起到了关键的推动作用,许多重要的创新和发明都来自他们的智慧和努力。

此外,外来移民也对美国的文化多样性和社会融合做出了积极贡献。

美国一直以来都是一个多元化的国家,移民的到来进一步丰富了美国的文化和传统。

外来移民带来了各种不同的语言、美食、艺术和宗教,并促进了不同文化之间的交流和理解。

在美国,人们可以欣赏到来自世界各地的音乐、电影和文学,这使得美国成为了一个独特而丰富多彩的国家。

然而,外来移民也面临一些挑战和问题。

首先,他们可能面临语言障碍和文化适应问题。

对于那些不懂英语或缺乏英语技能的移民来说,他们可能在学习和融入美国社会中遇到困难。

其次,移民可能面临不平等待遇和歧视。

一些移民可能在就业、住房和教育等方面受到不公正的对待。

这需要政府和社会共同努力,为所有移民提供平等的机会和权益保护。

总的来说,自1965年以来,外来移民对美国的经济、创新和文化发展产生了深远的影响。

他们为美国的劳动力市场提供了重要的劳动力资源,推动了科技创新和经济增长。

外来移民和国内人口迁移对内战后美国社会经济的影响外来移民和国内人口迁移对内战后美国社会经济的影响自美国内战结束以来,外来移民和国内人口迁移一直对美国社会经济产生了深远的影响。

这一时期,大规模的移民潮和内部人口流动改变了美国的人口构成,同时也塑造了美国的社会经济面貌。

本文将探讨外来移民和国内人口迁移对内战后美国社会经济的影响。

首先,外来移民对美国的经济发展起到了积极作用。

大量的移民涌入美国,为劳动力市场提供了增加了源源不断的劳动力资源。

移民劳工低廉的工资要求使得许多行业能够获得廉价的劳动力,从而加速了工业化进程和经济发展。

例如,在19世纪末期到20世纪初期,大量的欧洲移民涌入美国,他们成为了美国工业革命的推动力量。

这无疑对美国的工业和经济增长产生了积极的影响。

其次,外来移民也对创新和科技的发展做出了巨大贡献。

许多知识和技能高超的移民带来了新的技术和创新理念,推动了美国的科技创新和发展。

众所周知,移民在科技领域有着广泛的贡献。

例如,20世纪初,来自欧洲的移民为美国的科学和技术研究做出了重要贡献,他们的才华和努力对美国的创新和科技发展起到了重要的推动作用。

然而,正如硬币的两面一样,外来移民和国内人口迁移也带来了一系列社会经济的挑战和问题。

首先,移民潮对劳动力市场产生了竞争压力,尤其是低技能劳动力市场。

大规模的移民涌入导致劳动力供应过剩,使得一些低薪行业的工资下降。

这对于美国本土的低收入工人群体造成了竞争,他们需要承受更高的失业率和薪资下降的风险。

此外,外来移民和国内人口迁移也对社会服务和资源造成了压力。

大量的移民增加了对教育、医疗和社会保障等公共服务的需求。

这使相关机构和资源面临了更大的负担,导致在这些领域出现了一些问题,例如教育资源分配不均等。

除移民之外,国内人口迁移也对美国社会经济产生了深远的影响。

随着工业化进程的推进,美国城市化加速,大量的人口涌入城市。

这一城市化过程导致了城市人口的急剧增加,同时也对城市基础设施和服务提出了巨大的挑战。

美国移民对美国经济贡献摘要:在美国历史上,移民被认为是对美国的繁荣和文化的威胁。

但移民也对美国历史做出了重大的贡献。

他们带来了先进的科学技术,推动了美国生产技术的革新和生产力的提高,扩大了美国的市场,促进了西部开发,丰富了美国的文化。

关键词:移民经济贡献一、移民对农业发展的贡献早期的欧洲移民给美洲的土著居民带来了许多新产品,包括谷物、蔬菜、家畜等。

欧洲人带去的家禽,为土著居民发展农业填补了一项空白。

欧洲人还传授给土著居民知识技能,如火器和火药的使用。

独立战争胜利后,美国要巩固独立成果,阿巴拉契亚山脉至密西西比河的广大地区急需开发。

但据1790年的人口普查统计,每平方公里平均仅0.6人,至19世纪初工业革命前夕也只有1.6人,地广人稀成为美国发展经济面临的最大难题。

因此劳动力极其缺乏。

为了解决劳动力缺乏问题,美国政府采取了鼓励自由移民的政策,其中最有效的是1820年的《土地法令》。

该法令根据当时一般移民的购买能力,规定每英亩土地的价格为1美元25美分,土地面积的最低限额降为80英亩。

政府对土地政策的改革使大批移民涌入和向西迁移,促进了美国西部地区开发。

正是外来移民促使了美国农业特别是西部农业的发展。

二、移民对工业发展的贡献移居美国的西北欧移民,许多经历过欧洲工业化时代,他们带来了先进的生产技术、科学技术,同时为美国经济发展提供了大量的廉价劳动力,加速了美国工业化进程。

据记载,移民中男子多为14至44岁的青壮年。

他们中的许多人从事最艰苦而收入低的工作,如采矿和修筑铁路等繁重的体力活。

1869年,美国铺设的第一条横贯东西的太平洋铁路由38000名爱尔兰工人修筑东段,10000多名华工修筑西段。

后来,贯穿加州的南北铁路干线,主要劳动力也是华工。

另外,外来移民大多具有开拓、冒险精神,他们为美国注入新的活力,并出现了不少闻名世界的发明家,如电话的发明者贝尔就是移民到美国的苏格兰人,无线电发报机的制造者马可尼是意大利移民,发明大王爱迪生也是移民后裔。

1965年以来美国的墨西哥非法移民屡禁不止的原因分析众所周知,美国是由众多外来移民和后裔组成的国家,其建国、国家发展与外来移民密切相关。

建国以来美国政府不断探索适合本国国情的移民政策,从满足本国建设出发,美国政府总体上对外来移民持欢迎态度。

1882年美国国会颁布了《排华法案》,它标志着美国自由移民政策时期的终结,宣告了限制性移民政策的开始。

20世纪20年代,移民限额法的确立致使非法移民问题开始出现。

随着美国限制性移民政策的演变,非法移民问题不断发展。

时至20世纪80年代,非法移民问题越演越烈,美国政府开始重视这一问题。

在美国的非法移民群体构成中,墨西哥非法移民所占比例最大。

虽然墨西哥非法移民对美国的发展做出了一定的贡献,但是它产生的负面影响扰乱了美国社会的正常秩序。

出于保护国家利益的实用性考虑,美国联邦政府先后颁布了《1986年移民改革与控制法》和《1996年非法移民改革与移民责任法》两部针对性的法律,遏制以墨西哥非法移民为主的非法移民发展趋势。

尽管联邦政府采取了更为严厉的措施,但墨西哥非法移民依然难以得到控制。

作为长期困扰美国社会的难题,墨西哥非法移民问题值得深入探讨。

本文第一部分从解析美国非法移民的概念入手,紧接着回顾了墨西哥非法移民三次“北上”美国的历史轨迹。

第二部分分析了美国方面的“拉动力”因素。

其中,美国劳务市场需求是墨西哥非法移民产生的根源。

此外,1965年以来美国实施的限制性移民政策、边境管理的漏洞、国内执法的不当之处也是造成墨西哥非法移民屡禁不止的原因。

第三部分章论述了墨西哥方面的“推动力”因素。

墨西哥落后的经济与人口膨胀压力、鼓励性的移民政策、北美自由贸易区市场作用促成了本国移民的“推力”。

第四部研究了非法移民的社会催化因素。

移民网络的存在、人口走私组织等因素使美国的墨西哥非法移民难以得到有效控制。

最后笔者得出结论,在美墨双方及社会因素的作用下,墨西哥非法移民只有可能暂时受到抑制。

1965年以来美国的外来移民及其经济影响自20世纪60年代以来,特别是在1965年《移民与国籍法修正案》颁布之后,美国的外来移民潮发生了显著变化,移民的教育程度与技能水平等均呈现出了新的特征与趋势。

与此同时,美国也经历着一次前所未有的经济重构,即由工业经济向服务业经济的转型。

在这种历史背景下,围绕着外来移民的经济影响问题,美国社会再次爆发了空前的激烈争论。

许多美国人认为当代移民已不适应美国经济发展的需要,因而对美国经济产生了不利影响。

对此,本文利用大量的美国政府原始文献、各类研究机构报告以及学者的相关著述,运用历史学的研究视角,综合其他学科的研究方法,对美国的当代移民及其经济影响问题做一历史考察。

全文由绪论、五章正文、结语三部分构成。

绪论部分介绍了本研究的选题缘由、研究目标与意义、研究的创新与不足,同时也对中外学者关于这一课题的相关研究做了一个概要的评述;第一章回顾了1965年以来的移民潮,着重探讨了1965年《移民与国籍法修正案》形成的历史背景、内容与影响,分析1965年以来入境移民的不同类别,并对移民潮形成的原因加以探讨;第二章考察了当代移民的人口、教育程度、职业类别以及居住分布等方面的特征,对他们呈现出来的一些新的特点与趋势作了详细分析;第三章从美国经济重构的视角探讨了当代美国经济对外来移民的需求,同时也考察了当代移民在美国就业市场中的经济同化。

它表明,当代移民的到来仍是满足美国经济需求的一个直接结果,并且随着时间的发展,移民也将在美国逐步实现经济同化;第四章针对美国人关于移民的经济影响的争论,对移民的就业市场影响与福利影响作以历史的考察,表明当代移民并未对美国经济产生消极影响,相反,从一个长

远的角度来看却产生了较为积极的经济影响;第五章探讨了当代移民对于美国经济发展所作出的贡献,分别从移民与劳动力供应以及高、低技术移民与美国经济发展的关系的层面,并结合以个案分析,来说明当代移民对于美国经济的重要意义;结语部分对当代移民的经济影响问题作以简要总结,认为当代移民仍对美国经济产生了积极的影响,是一笔巨大的财富而并非是妨碍经济发展的包袱。

同时,笔者也提出了探讨移民经济影响需要注意的几个问题:(1)移民的经济性影响与非经济性影响;(2)移民的宏观经济影响与微观经济影响;(3)移民的长期经济影响与短期经济影响;(4)移民的显性经济影响与隐性经济影响。