牙周病学 :牙周病的病因学

- 格式:ppt

- 大小:47.41 MB

- 文档页数:120

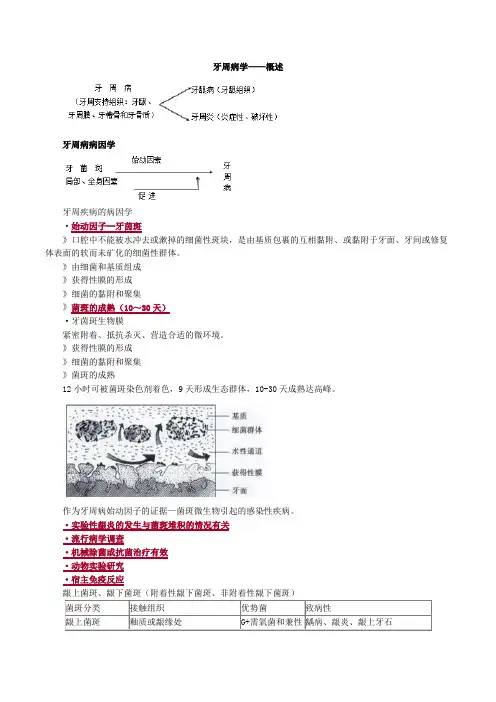

牙周病学——概述牙周病病因学牙周疾病的病因学·始动因子--牙茵斑》口腔中不能被水冲去或漱掉的细菌性斑块,是由基质包裹的互相黏附、或黏附于牙面、牙间或修复体表面的软而未矿化的细菌性群体。

》由细菌和基质组成》获得性膜的形成》细菌的黏附和聚集》菌斑的成熟(10~30天)·牙茵斑生物膜紧密附着、抵抗杀灭、营造合适的微环境。

》获得性膜的形成》细菌的黏附和聚集》菌斑的成熟12小时可被菌斑染色剂着色,9天形成生态群体,10-30天成熟达高峰。

作为牙周病始动因子的证据—菌斑微生物引起的感染性疾病。

·实验性龈炎的发生与菌斑堆积的情况有关·流行病学调查·机械除菌或抗菌治疗有效·动物实验研究·宿主免疫反应龈上菌斑、龈下菌斑(附着性龈下菌斑、非附着性龈下菌斑)菌斑分类接触组织优势菌致病性龈上菌斑釉质或龈缘处G+需氧菌和兼性龋病、龈炎、龈上牙石牙菌斑生物膜生态学·牙菌斑细菌之间和宿主之间的相互作用—生态系·龈下细菌分为6种微生物复合体第一复合体(红):与牙周炎紧密相关的菌群:福赛坦氏菌,牙龈卟啉单胞菌、齿垢密螺旋体;第二复合体(橙):与牙周炎紧密相关的核心群:具核梭杆菌的牙周亚种、中间普氏菌、变黑普氏菌和微小微单胞菌等;第三复合体(黄):血链球菌、口腔链球菌、轻链球菌、格登链球菌及中间链球菌等组成;第四复合体(绿):3种二氧化碳嗜纤维菌、简明弯曲菌、侵蚀艾肯菌、伴放线聚集杆菌;第五复合体(紫):小韦荣菌和溶齿放线菌;第六复合体(蓝):放线菌。

牙周微生物的致病机制·牙周微生物在牙周病发病中的作用·引发宿主免疫反应在牙周病发病中的作用牙周微生物在牙周病发病中的作用(革兰阴性兼性厌氧菌和专性厌氧菌)·牙周定植、存活和繁殖;·入侵宿主组织;·抑制或逃避宿主防御功能;·损害宿主牙周组织:菌体表面物质(内毒素)、有关的致病酶、毒素、代谢产物。

第二章牙周组织的部分结构及作用:牙周组织由牙龈、牙周膜、牙槽骨、牙骨质牙龈:1、游离龈:正常深度为1.8MM2、附着龈:正常附着龈宽度范围为1~9MM3、龈乳头:位于邻近两牙间隙的牙龈牙周膜:将牙固定在牙槽窝内,抵抗和调节牙所承受的咀嚼压力具有悬韧带的作用,又称牙周韧带牙槽骨:全身骨骼系统中代谢和改建最活跃的部分。

牙骨质:参与了使牙稳固于牙槽窝内、承受和传递(牙合)力的生理功能,还参与牙周病的发生和修复,它的新生也来源于牙周膜细胞,故也可将其视为牙周组织的一种组成部分。

掌握正常牙龈的生物学特性。

1.牙龈上皮(gingivalepithelium):复层鳞状上皮,表面有角化。

2.龈沟上皮(salcularepithelium)n 复层鳞状上皮,无角化,有钉突;n 与结合上皮有明显分界;n 抵抗机械力能力弱;n 固有层常见白细胞浸润。

3.结合上皮(junctionalepithelium):牙龈上皮附着在牙表面的带状上皮n 无角化鳞状上皮,无钉突。

n 细胞长轴与牙面长轴平行。

n 炎症刺激可出现钉突。

结合上皮超微结构:n 高尔基体发达、粗面内质网和线粒体丰富。

n 张力细丝较少,桥粒少,细胞外间隙增大。

n 龈沟底部细胞中含溶酶体较多。

n 更新细胞向牙表面移动、脱落至龈沟。

结合上皮n 附着方式:与牙以半桥粒形式结合n 位置:增龄变化随年龄增长向根方移动n 作用:封闭牙周间隙n 注意手术和修复体不应损伤结合上皮牙周膜中成纤维细胞的功能答:成纤维细胞(又称为牙周韧带细胞,periodontalligamentcellPDLC)是牙周膜中最常见的细胞,呈卵圆形或细长形,排列方向与主纤维平行,并伸有伪足。

该细胞的主要功能是合成胶原,同时具有吞噬并经酶的水解而降解陈旧胶原纤维的能力。

故此胶原纤维受成纤维细胞的调节。

大量实验结果显示,成人牙周膜中的成纤维细胞是一群异质性的细胞。

体外培养的牙周膜成纤维细胞至少存在两种表型:成纤维细胞表型和成骨细胞表型。

医学课件PPT课件第五章牙周组织病第一节概述牙周病学概念广义:研究牙周组织结构、生理和病理的学科。

狭义:研究牙周病的诊断、治疗和预防等的临床学科。

牙周病:发生在牙齿支持组织的疾病。

临床意义:牙周组织健康是牙体和牙列修复、正畸、牙颌手术的基础; 牙周病与全身病相关。

牙周病流行病学流行情况:牙龈炎从5岁开始,青春期达高峰;牙周炎从35岁增加,40-50岁达高峰。

影响因素:口腔卫生、年龄、性别、地区好发部位: 牙周病与龋病关系:第二节牙周病的病因学牙周病的发病机理(图) 牙周病的始动因子——牙菌斑牙周病的局部促进因素牙周病的全身易感因素牙周病的始动因子——牙菌斑牙菌斑的概念和形成机制1)牙菌斑生物膜:牙菌斑是一种细菌性生物膜,为基质包裹的互相黏附、或黏附于牙面、牙间或修复体表面的软而未矿化的细菌性群体,不能被水冲去或漱掉。

特点:以生物整体生成的微生物生态群体; 细菌能抵抗宿主防御机制发挥作用。

形成过程: 获得性薄膜 :由唾液蛋白或糖蛋白吸附至牙面,形成一层无结构、无细胞的薄膜,选择性吸附细菌至牙面,促进早期菌黏附定植及细菌共聚。

细菌黏附和共聚:G球菌?丝状菌、放线菌?厌氧菌、能动菌和螺旋体菌斑成熟:12小时可由菌斑斓染色剂显示,10-30 天成熟。

牙菌斑生物膜结构龈上下菌斑的主要特点: 龈上菌斑:位于龈缘以上,在近牙龈1/3牙冠处和其他不易清洁的区域如; 窝沟、裂隙、邻接面龋坏,主要为G和兼性菌组成。

龈下菌斑:位于龈缘以下,分布在龈沟或牙周袋内。

各类菌斑主要特点菌斑接触组织优势菌致病性龈上菌斑釉质或龈缘处暴露 G需氧菌龋病、龈炎、的牙骨质和兼性菌龈上牙石附着性龈下菌斑在牙周袋内的根面 G兼性菌根面龋、牙周牙骨质和厌氧菌炎、龈下牙石非附着性龈下菌龈沟上皮、结合上 G-厌氧菌牙周炎、牙槽斑皮、袋内上皮和能动菌骨吸收其他牙面软沉积物:(1)白垢:沉积在牙面颈1/3区域或邻面及错位牙不易清洁的区域的软而粘的沉积物、肉眼可见。

牙周病学知识点总结

牙周病学是口腔医学中的一门独立的专门学科,主要研究牙周组织的结构、生理和病理变化。

以下是关于牙周病学的一些知识点总结:

1. 牙周病的主要原因:牙菌斑,这是一种由食物残渣、细菌和唾液形成的粘性物质。

2. 牙周病的早期阶段:牙龈炎,主要表现为牙龈红肿、出血和疼痛。

3. 牙周病的分类:包括牙龈病和牙周炎两大类。

牙龈病:仅发生在牙龈组织的疾病。

牙周炎:累及牙周支持组织(牙龈、牙周膜、牙槽骨和牙骨质)的炎症性、破坏性疾病。

4. 牙周病的治疗原则:

A. 牙体和牙列的修复工作、正畸治疗、种植牙等。

5. 牙周组织的应用解剖和生理:包括牙龈、牙周膜、牙槽骨和牙骨质的结构、功能及其生理特性。

6. 牙周微生物学:研究牙周病与口腔微生物的关系,包括牙菌斑的构成、微生物群落的变化及其在牙周病发生发展中的作用。

7. 牙周病的流行病学:研究牙周病的发病率、患病率、危险因素和预防措施等。

8. 牙周病的预防:主要包括口腔卫生教育、定期口腔检查、早期诊断和治疗等。

9. 牙周病与全身健康的关系:牙周病与心血管疾病、糖尿病、早产等疾病存在一定关联。

10. 牙周病的治疗方法:包括洁治、刮治、手术治疗、药物治疗等。

通过以上知识点总结,可以了解到牙周病学的基本概念、病因、分类、治疗方法和预防措施等方面的内容。

这对于预防和治疗牙周病具有重要的指导意义。

《口腔医学》人卫教材第9版重点知识

点整理

口腔医学人卫教材第9版重点知识点整理

本文旨在对《口腔医学》人民卫生出版社教材第9版中的重点知识点进行整理。

第一章牙科学基础

- 牙齿的构成及定位

- 牙齿的发育与生长

- 牙列及面部形态

- 牙列错颌畸形及其矫治

第二章牙周病学

- 牙周病的病因、发病机制及基本病变

- 牙周病的分类及临床表现

- 牙周病的诊断及诊断方法

- 牙周病的治疗及预防

第三章口腔病理学

- 正常口腔黏膜及其变异

- 口腔炎症

- 口腔肿瘤及其诊断、治疗与预防

- 口腔寄生虫病

第四章口腔医学综合诊断

- 口腔病史及病因分析

- 口腔检查的方法及步骤

- 口腔常见疾病的诊断及鉴别诊断

第五章预防口腔疾病与口腔保健

- 口腔卫生的基本概念与原则

- 口腔卫生方法及器材的选择与使用

- 预防口腔疾病的策略

- 口腔保健的内容及方法

第六章牙体牙髓病学

- 牙体牙髓疾病的病因、发病机制及基本病变

- 牙体牙髓疾病的诊断及治疗

- 牙体牙髓疾病的预防和保健

第七章牙周病学

- 牙周病的病因、发病机制及基本病变

- 牙周病的分类及临床表现

- 牙周病的诊断及诊断方法

- 牙周病的治疗及预防

以上为本教材的章节和主要内容。

详细内容请参考书籍。

牙周病学第一章绪论Periodontology:牙周组织的结构、生理、病理Periodontics:牙周病诊治、治疗、预防牙齿清洁,无龋洞,无疼痛,牙龈颜色正常,不流血牙体牙髓病、牙周病健康的牙周组织是口腔内各种治疗的基石(双向作用)牙周病与全身性疾病的关系(牙周医学)牙周病学与临床医学、基础医学、生命科学和自然科学有密切关系第二章牙周组织的应用解剖和生理附着、支持、封闭、抵抗第一节牙龈解剖、组织解剖定义:起源、部位、结构、作用游离龈(边缘龈):龈沟侧缘、顶缘龈乳头中央部分:龈谷附着龈:角化、宽度膜龈联合牙槽粘膜封闭抵抗:上皮角化、固有层结缔组织致密、上皮钉突组织上皮口腔上皮沟内上皮(龈沟上皮)部位、角化、层次、基底膜、通透性、细胞结合上皮结合上皮与牙的萌出:主动萌出(牙骨质、牙槽骨沉积)被动萌出(附着丧失、牙槽骨吸收)生物学宽度龈牙结合部龈牙单位结缔组织⒈胶原纤维作用:①紧束游离龈,使其与牙面紧贴②保持牙龈必要的硬度,使其承受咀嚼的压力③使游离龈与牙骨质及相邻的附着龈相连龈牙纤维牙骨膜纤维位置、起止、行程、作用环形纤维越隔纤维⒉细胞成分:成纤维细胞、肥大细胞、单核—吞噬细胞、淋巴细胞、白细胞⒊基质蛋白蛋白多糖透明质酸:主干多糖硫酸软骨素(糖胺多糖):以蛋白质为核心形成多糖亚单位,存在大量阴离子,能结合大量水糖蛋白:纤维粘连蛋白、骨粘连蛋白作用第二节牙周膜(牙周韧带)第三章牙周病的分类和流行病学第一节牙周病分类疾病的分类(classification)是建立在人类对该病的认识的基础上,它又转而指导临床的诊断、治疗和预后判断;准确而统一的分类法,还有助于对该病的病因、发病机制等进行深入的研究。

按病理学分类分类原则按病因分类按临床表现分类第二节牙周病的流行情况描述牙周病流行病学研究目的分析实验(一)牙龈炎国内外调查显示总的规律是牙龈炎(gingivitis)在儿童和青少年中较普遍,患病率(prevalence rate)在70%~90%左右。

牙周病学第一单元概述牙周疾病的病因学1、始动因子——牙菌斑2、局部和全身促进因素3、牙周组织的防御机制牙周疾病的检查1、牙周组织检查2、(牙合)及咬合功能的检查3、影像学等其他检查牙周病:发生在牙周支持组织(牙周支持组织包括牙龈、牙周膜、牙槽骨和牙骨质)的各种疾病,包括牙龈病和牙周炎两大类。

牙龈病是指只发生在牙龈组织的疾病,而牙周炎则是累及四种牙周支持组织的炎症性、破坏性疾病。

牙周疾病的病因学牙周病是多种因素引起的一种慢性感染性疾病(一)牙菌斑牙周病的始动因子--牙菌斑生物膜:是口腔中不能被水冲去或漱掉的细菌性斑块,是由基质包裹的相互黏附、或黏附于牙面、牙间或修复体表面的软而未矿化的细菌性群体。

菌斑生物膜的意义黏附生长,不易清除,抵抗宿主外界的杀灭,长期生存。

菌斑微生物作为牙周病始动因子的证据1、实验性龈炎的观察2、流行病学调查3、机械清除菌斑或抗菌治疗效果4、动物实验研究5、宿主免疫反应牙菌斑生物膜的分类--龈缘为界1、龈上菌斑以及白垢2、龈下菌斑附着性非附着性龈上菌斑分布:近龈1/3,不易清洁菌种:G+兼性菌致病:龋、龈上牙石电镜:谷穗状、玉米棒状白垢--附着松散肉眼可见,易于清除致病:口腔异味,影响美观菌斑与白垢不严格区分附着性龈下菌斑分布:根面健康少,炎症多菌种:增多,G+球菌及杆菌、丝状菌致病:龈下石、根面龋、根吸收及牙周炎非附着性龈下菌斑直接与袋内上皮接触菌种:G-厌氧菌、能动菌致病:牙周炎快速进展牙槽骨快速破坏各类牙菌斑的要紧特性菌斑分类接触组织优势菌致病性龈上菌斑釉质或龈缘处G+需氧菌和兼性菌龋病、牙龈炎、龈上牙石附着性龈下菌斑暴露在牙周袋内的根面牙骨质G+兼性菌和厌氧菌根面龋、根吸收、牙周炎、龈下牙石非附着性龈下菌斑龈沟上皮、结合上皮、袋内上皮G-厌氧菌和能动菌牙周炎、牙槽骨快速破坏重要的牙周致病菌慢性龈炎放线菌妊娠期龈炎中间普氏菌急性坏死性溃疡性龈炎具核梭杆菌螺旋体慢性牙周炎牙龈卟啉单胞菌中间普氏菌福赛坦氏菌局限性侵袭性牙周炎伴放线放线杆菌(二)局部增进因素牙石概念:沉积、牙面或修复体、钙化、菌斑或软垢不易去除分类:龈上牙石龈下牙石龈上牙石部位:临床牙冠,唾液腺导管开口处体积大,色浅,质松可直视龈下牙石分布:龈沟、袋内根面体积小,色深,质硬探针可及,X线片可见牙石的病理意义:本身不致使炎症和破坏促进菌斑的聚积促使菌斑与组织表面的接触吸收毒素影响口腔卫生的实施牙面着色来源:食物和化学物质,烟草,色源细菌临床意义:影响美观,口腔卫生情况和微生物多少的指标解剖因素牙体解剖缺陷或异常:如根分叉、釉突、畸形舌侧沟、釉珠、冠根比例失调牙槽骨缺陷:骨开窗、开裂软组织异常:系带附丽牙齿位置异常、拥挤和错(牙合)(牙合)创伤----概念广义:不正常的(牙合)接触关系或过大的合力,造成咀嚼系统各部位的病理性损害或适应性变化称为(牙合)创伤。