贝多芬第六交响曲

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:3

第六交响曲(悲怆)名词解释

第六交响曲 (悲怆) 是指贝多芬所作的作品编号为 Op. 67. 2 的交响曲,也被称为“悲怆交响曲”或“命运交响曲”。

这是贝多芬最为著名的作品之一,也是古典音乐史上最为知名和受欢迎的交响曲之一。

这首交响曲的创作始于 1804 年至 1805 年期间,当时贝多芬正处于创作巅峰期。

作品的创作受到了贝多芬当时的生活经历和情感状态的影响,他在经历了感情挫折、身体健康问题和政治动荡等一系列事件后,以高昂的激情和深刻的思考创作了这首交响曲。

这首交响曲的四个乐章都充满了贝多芬典型的音乐风格和情感

表达,其中第一乐章的慢板节奏和严肃的音乐氛围,表达了贝多芬在面对命运挑战时的坚韧和不屈不挠的精神;第二乐章的慢板节奏和优美的弦乐演奏,则表达了贝多芬在情感低谷时对命运的哀叹和感慨;第三乐章的谐谑曲节奏和热情洋溢的音乐风格,则表达了贝多芬在创作这首交响曲时的激情和兴奋之情;第四乐章的快板节奏和强烈的音乐氛围,则表达了贝多芬对命运的挑战和不屈不挠的精神。

这首交响曲的音乐风格和主题,与贝多芬早期的作品有所不同,也反映了他在创作过程中逐渐走向成熟和深刻的音乐风格。

它不仅成为了贝多芬的代表作之一,也对后世的音乐创作产生了深远的影响。

贝多芬第六交响曲名词解释(最新版)目录1.贝多芬的第六交响曲简介2.贝多芬的第六交响曲的创作背景3.贝多芬的第六交响曲的乐章概述4.贝多芬的第六交响曲的艺术价值5.贝多芬的第六交响曲的影响和评价正文贝多芬的第六交响曲,全名 F 大调第六交响曲,又名《田园交响曲》,是德国作曲家贝多芬的代表作之一。

该作品大约完成于 1808 年,是贝多芬九首交响乐作品中标题性最为明确的一部,也是他少数的各乐章均有标题的作品之一。

贝多芬的第六交响曲的创作背景是作曲家在双耳完全失聪的情况下对大自然的依恋之情的体现。

他非常喜爱大自然,常常独自在维也纳的郊外散步,有时躺在林中的草地上,有时站在小溪旁,呼吸着新鲜的空气,观赏着大自然的魅丽风光。

贝多芬的第六交响曲共有五个乐章,各乐章的标题如下:1.初到乡村时的愉快感受(Erwachen, heiterer Empfindungen, bei der Ankunft auf dem Lande, allegro, ma non troppo)2.溪边小景(Szene am Bach, andante, molto mosso)3.乡村欢乐的聚会(Lustiges Zusammensein der Landleute, allegro)4.雷暴(Gewitter, allegro)5.乡村舞曲(Dance in the Country, allegro finale)贝多芬的第六交响曲的艺术价值在于它将田园风光与音乐完美结合,通过音乐展现了作曲家对大自然的热爱和依恋,体现了浪漫主义的情感。

这部作品在音乐史上具有重要地位,被认为是贝多芬的代表作之一。

贝多芬的第六交响曲的影响和评价是相当高的。

这部作品在首演时便获得了极大的成功,被认为是一部体现回忆的作品,整部作品细腻动人。

浅析贝多芬《第六交响曲》第一乐章一、创作背景贝多芬(1770-1827)德国著名的作曲家、钢琴演奏家、指挥家,维也纳古典乐派代表人物之一。

他一共创作了9首编号交响曲、35首钢琴奏鸣曲,其中后32首带有编号、10部小提琴奏鸣曲、16首弦乐四重奏、1部歌剧、2部弥撒、1部清唱剧与3部康塔塔。

另外还有大量室内乐、艺术歌曲、舞曲。

这些作品对音乐的发展都有着深远影响,因此他被尊称为“乐圣”。

1807-1808年间完成的《第六交响曲》也称《田园交响曲》,是为数不多的贝多芬亲自命名的标题作品之一,我们耳熟能详的《月光》、《命运》、《热情》等题目都是出版社或者后人添加的。

浪漫主义后期开始慢慢普及为交响曲命名,在当时也算一个不小的突破。

从创作时间来看,那个时期的贝多芬饱受病痛的折磨,特别是耳疾,几乎已经失聪的程度。

耳朵对于一个音乐家特别是作曲家来说,是何等的重要已经不言而喻,这对贝多芬来说无疑是一个致命性的打击,以至于他甚至想到过结束自己的生命。

最终这位音乐界的殿堂级人物战胜了命运的不幸,最后发出了英雄主义的宣言:我要扼住命运的喉咙,它决不能完全使我屈服。

所以贝多芬在这首曲子里打破了以往一贯崇尚和遵循的英雄主义,返璞归真,回归田园,带领听众领略了一番乡村田园之旅。

二、结构特点《田园交响曲》第一乐章采用的是典型的古典奏鸣曲式结构,呈示部采用了当时较为流行的反复的写法,具有回旋的性质,此种结构布局虽不是贝多芬独创,但是在当时也是十分具有前沿性的。

主部主题为4小节,紧跟展开Ⅰ和展开Ⅱ,展开Ⅰ为11小节,展开Ⅱ为14小节,使主部主题得以充分发展。

富有歌唱性的副部主题结构上与主部主题构成鲜明对比,副部主题采用卡农和赋格写作手法,各种乐器交叉有序进入,使得声部间的结合横向、纵向不断变化,产生新的音响。

展开部结构层次清晰,引入部分、展开中心一、展开中心二、展开中心三、返回部分层次分明,符合当时古典奏鸣曲式的布局结构。

再现部之后有一个规模相当的总结束部即尾声,尾声是本首作品中的亮点,它的规模十分庞大,其结束规模将近一百小节。

浅析贝多芬《第六交响曲》第一乐章一、创作背景贝多芬(1770-1827)德国著名的作曲家、钢琴演奏家、指挥家,维也纳古典乐派代表人物之一。

他一共创作了9首编号交响曲、35首钢琴奏鸣曲,其中后32首带有编号、10部小提琴奏鸣曲、16首弦乐四重奏、1部歌剧、2部弥撒、1部清唱剧与3部康塔塔。

另外还有大量室内乐、艺术歌曲、舞曲。

这些作品对音乐的发展都有着深远影响,因此他被尊称为“乐圣”。

1807-1808年间完成的《第六交响曲》也称《田园交响曲》,是为数不多的贝多芬亲自命名的标题作品之一,我们耳熟能详的《月光》、《命运》、《热情》等题目都是出版社或者后人添加的。

浪漫主义后期开始慢慢普及为交响曲命名,在当时也算一个不小的突破。

从创作时间来看,那个时期的贝多芬饱受病痛的折磨,特别是耳疾,几乎已经失聪的程度。

耳朵对于一个音乐家特别是作曲家来说,是何等的重要已经不言而喻,这对贝多芬来说无疑是一个致命性的打击,以至于他甚至想到过结束自己的生命。

最终这位音乐界的殿堂级人物战胜了命运的不幸,最后发出了英雄主义的宣言:我要扼住命运的喉咙,它决不能完全使我屈服。

所以贝多芬在这首曲子里打破了以往一贯崇尚和遵循的英雄主义,返璞归真,回归田园,带领听众领略了一番乡村田园之旅。

二、结构特点《田园交响曲》第一乐章采用的是典型的古典奏鸣曲式结构,呈示部采用了当时较为流行的反复的写法,具有回旋的性质,此种结构布局虽不是贝多芬独创,但是在当时也是十分具有前沿性的。

主部主题为4小节,紧跟展开Ⅰ和展开Ⅱ,展开Ⅰ为11小节,展开Ⅱ为14小节,使主部主题得以充分发展。

富有歌唱性的副部主题结构上与主部主题构成鲜明对比,副部主题采用卡农和赋格写作手法,各种乐器交叉有序进入,使得声部间的结合横向、纵向不断变化,产生新的音响。

展开部结构层次清晰,引入部分、展开中心一、展开中心二、展开中心三、返回部分层次分明,符合当时古典奏鸣曲式的布局结构。

再现部之后有一个规模相当的总结束部即尾声,尾声是本首作品中的亮点,它的规模十分庞大,其结束规模将近一百小节。

贝多芬第六交响曲名词解释摘要:一、贝多芬第六交响曲背景介绍1.贝多芬生平简介2.第六交响曲的创作时间及背景二、第六交响曲的主要特点1.作品风格2.主题及结构3.表现手法三、第六交响曲的乐章分析1.第一乐章2.第二乐章3.第三乐章4.第四乐章四、第六交响曲的艺术价值与影响1.艺术价值2.影响及后世评价正文:贝多芬第六交响曲,又名“田园交响曲”,是德国著名作曲家路德维希·范·贝多芬于1808年创作的一部交响乐作品。

这部作品是贝多芬九部交响曲中最为特别的一部,以其对自然景象的描绘和对乡村生活的向往而闻名于世。

一、贝多芬第六交响曲背景介绍贝多芬,全名路德维希·范·贝多芬(Ludwig van Beethoven),生于1770年,是一位德国作曲家和钢琴家。

他的一生创作了大量音乐作品,对后世音乐产生了深远的影响。

第六交响曲创作于1808年,是贝多芬进入创作成熟期的一部作品,当时他已逐渐失聪,生活上饱受困苦。

这部作品反映了贝多芬对自然和宁静生活的向往,具有很强的个人情感色彩。

二、第六交响曲的主要特点1.作品风格:第六交响曲采用了贝多芬特有的激情与柔情并重的音乐风格,以自然、乡村为背景,展现了作曲家内心深处的情感世界。

2.主题及结构:全曲分为四个乐章,每个乐章都有各自的主题。

第一乐章“初晨”,第二乐章“溪边的景色”,第三乐章“乡村的欢乐聚会”,第四乐章“暴风雨”。

这些主题相互关联,共同构建了一个充满诗意的音乐画卷。

3.表现手法:贝多芬在第六交响曲中运用了丰富的音色和对比手法,以表现出自然景象的多样性。

同时,他还通过音乐描绘出故事情节,使整部作品具有很强的画面感。

三、第六交响曲的乐章分析1.第一乐章:“初晨”,这一乐章以柔和的管弦乐描绘出清晨的宁静氛围。

旋律优美,充满了对新的一天的期待。

2.第二乐章:“溪边的景色”,这一乐章以长笛、单簧管等木管乐器为主,表现了溪水潺潺、鸟语花香的田园风光。

贝多芬田园交响曲赏析及基本信息田园交响曲的乐曲鉴赏F大调第六交响曲共分五个乐章,每个乐章各有一个小标题。

其中第三、四、五乐章连续演奏:第一乐章,初到乡村时的愉快感受。

不太快的快板,F大调,2/4拍子,奏鸣曲式。

由双簧管呈现出明亮的第一主题,充满着浓郁而清新的乡间气氛,使人们感受到贝多芬投身到大自然后的喜悦心情。

音乐在平静安宁的气氛中进行,第一主题和第二主题反复交替,作者并不在主题上加以他善长的发挥手法,只是朴实地重复,形成恬静清新的自然美景,音乐自然流动,没有强烈的力度变化,表现出人在大自然的怀抱中得到的精神安宁。

第二乐章,在溪边。

很快的行板,描写的是“溪边小景”,降B大调,12/8拍子,奏鸣曲式。

这是一个描写静观默想的乐章,在形如小溪潺潺流水的第二小提琴、中提琴与大提琴的伴奏下,第一小提琴所呈现的第一主题显得悠扬而且明亮、清澈。

音乐有如清澈的溪流,舒缓平静,偶有熏风微拂,水面上荡起轻微的涟漪,扭动了水面上倒映的白云树影。

远处的树林好像在做着深呼吸,音乐的律动微微开合,暗示着一种生命的韵律涵养在博大廖廓的大自然里。

一组木管乐器摹仿的鸟鸣打破了宁静,音乐更加富于诗意。

据《贝多芬传》的作者辛德勒记载,他曾经陪伴贝多芬在海利根斯塔特一条山谷旁的小溪边漫步,途中,贝多芬踏上一片草地,背靠一棵树说:“我就是在这儿创作了《小溪边》,黄鹂、鹌鹑、夜莺和杜鹃,都鸣叫着,我把它写进乐曲里了。

”第三乐章,乡村欢乐的集会。

快板,F大调,3/4拍子,诙谐曲。

这个乐章的主题是如牧笛风格的旋律,单纯活泼,表现了欢笑的乡民来自四面八方,并跳起了快乐的舞蹈。

音乐取材于民间旋律,描写乡间村民兴高采烈的舞蹈场面,活跃而喧闹,质朴而粗犷,像一幅色彩鲜明线条粗豪的民间风俗画。

当欢乐的场面达到顶点的时候,音乐出现了一些不安并很快变成远处的雷声,欢乐的集会被打断。

第四乐章,暴风雨。

快板,f小调,4/4拍子。

在这一乐章中,狂风呼啸,裹挟着雷电排山倒海般袭来,转瞬间便笼罩了一切。

贝多芬第六交响曲赏析贝多芬第六交响曲,也被称为“田园交响曲”,是德国作曲家贝多芬创作的一部具有浓郁田园气息的交响乐作品。

该作品由五个乐章组成,于1808年首演,以其自然、朴实的音乐形象和独立的音乐形式而享有很高的声誉。

下面是对第六交响曲的一些赏析。

作品的概述:第六交响曲在音乐史上是一部具有划时代意义的作品。

贝多芬通过这部作品向人们展示了一个和谐、美丽的自然世界,并表达了他对自然的热爱和崇敬之情。

贝多芬在这首交响曲中运用了丰富的音乐手法,如交替运用不同的乐器组合、崭新的节奏和动态变化、对位技巧以及韵律的变化等,展现了他雄厚的作曲技巧和丰富的音乐想象力。

乐章分析:第一乐章:清晨的情景第一乐章以D大调开头,音乐仿佛描绘着太阳冉冉升起的一幕。

通过交替运用木管乐器和弦乐器,贝多芬表达了自然界万物的和谐和活力。

乐章的静谧份量较大,音乐展现出被阳光照耀的宁静景色。

第二乐章:田园游戏第二乐章以降E大调开头,活泼欢快的音乐使人们感受到了一幅田园中快乐游戏的景象。

乐章采用了快速的节奏、明快的旋律和对比鲜明的音色来描绘田园中人们的欢愉、奔放与无忧无虑。

第三乐章:牧童的歌唱第三乐章以升D大调开头,贝多芬运用弦乐器和管乐器结合的方式展示了牧童的歌唱。

这一乐章通过温柔的旋律、轻柔的音符和典型的牧歌式的主题,表达了田园生活中那种恬静而宁静的心情。

第四乐章:暴风雨第四乐章以降D大调开头,贝多芬在这个乐章中展现了大自然的狂暴一面。

音乐中的急速变化和紧张感表达了大自然的力量,使人仿佛置身于一场猛烈的暴风雨之中,感受到风与雨的怒吼。

第五乐章:田园的欢乐与感恩第五乐章以D大调开头,通过高亢的旋律和强烈的节奏呈现出田园的欢乐和感恩。

交响乐团齐奏,音乐响彻云霄,表达了贝多芬对自然的深深热爱和感激之情。

总结:贝多芬第六交响曲作品中的五个乐章构成了一幅描绘自然之美的音乐画卷。

它以其独特的音乐形式和生动的音乐形象在音乐史上占有重要地位,成为了交响乐作品中的经典之一。

贝多芬第六交响曲赏析贝多芬第六交响曲,也被称为田园交响曲,是一部富含动人旋律和独特构思的音乐作品。

这部交响曲创作于1808年至1809年间,标志着贝多芬音乐创作中的一个重要转折点。

以下将从不同角度对这部作品进行赏析,带领读者更深入地了解和欣赏贝多芬第六交响曲。

首先,贝多芬第六交响曲的一大特点就是它表达了大自然的美好和和谐。

在那个时代,贝多芬的作品往往是以宗教或英雄主题为中心,然而,这部交响曲却突破了传统,以田园风景为灵感。

通过音乐,贝多芬展示了自然的声音和氛围,让听众沉浸在大自然的美景中。

在第一乐章中,开篇的宁静舒缓的旋律仿佛是一幅田园画卷,和声细致入微,给人一种轻快的感觉。

第二乐章以欢快的第三拍子起舞,仿佛是鸟儿在欢快地歌唱,而这种愉悦的气氛通过音乐完美传达出来。

其次,贝多芬第六交响曲的创作背景与音乐内涵相得益彰。

这部交响曲创作于贝多芬个人生活的艰难时期,他身体健康状况每况愈下,而且还受到战争的困扰。

然而,贝多芬却在这些困境中创作出了这部充满积极能量的作品。

通过音乐,他表达了对自然的热爱和对和平的渴望。

这种力量不仅鼓舞了贝多芬自己,也给了那些聆听他音乐的人们勇气和希望。

再次,贝多芬第六交响曲在音乐结构上也展现了贝多芬的独特构思。

这部交响曲由五个乐章组成,而传统的交响曲通常只有四个乐章。

这五个乐章共同构成了一个整体,呈现出了花园的景致。

贝多芬运用了交响乐器的不同音色和节奏,巧妙地创造出了丰富多样的音响效果。

对于音乐家和作曲家来说,这部交响曲无疑是一座充满挑战的艺术殿堂。

最后,贝多芬第六交响曲对听众有着深远的指导意义。

它教会了我们欣赏音乐的多样性,通过音乐能够感受到大自然的美好和和谐。

它还告诉我们,即使在困难时期,也可以通过积极乐观的态度和创作的力量战胜困境。

这部交响曲激发了人们内心深处的感情,使我们能够从音乐中获得力量和启示。

总结起来,贝多芬第六交响曲是一部具有生动、全面和指导意义的音乐作品。

通过展现大自然的美好和和谐,表达个人生活中的困难和对和平的渴望,以及独特的音乐结构,它给予了听众深刻的感受和启示。

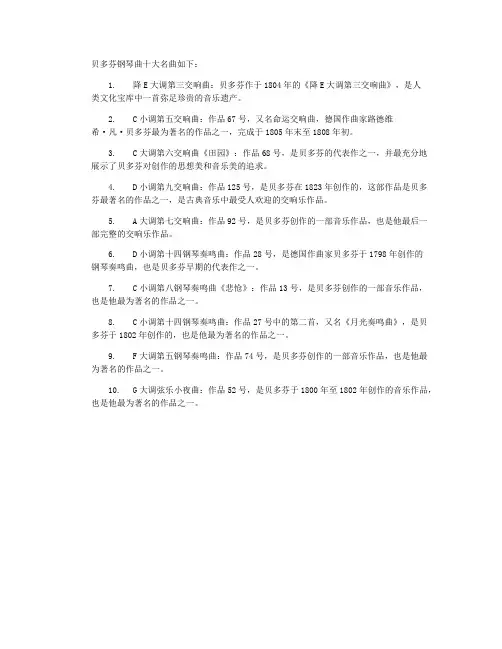

贝多芬钢琴曲十大名曲如下:

1.降E大调第三交响曲:贝多芬作于1804年的《降E大调第三交响曲》,是人

类文化宝库中一首弥足珍贵的音乐遗产。

2.C小调第五交响曲:作品67号,又名命运交响曲,德国作曲家路德维希·凡·贝多芬最为著名的作品之一,完成于1805年末至1808年初。

3.C大调第六交响曲《田园》:作品68号,是贝多芬的代表作之一,并最充分地展示了贝多芬对创作的思想美和音乐美的追求。

4.D小调第九交响曲:作品125号,是贝多芬在1823年创作的,这部作品是贝多芬最著名的作品之一,是古典音乐中最受人欢迎的交响乐作品。

5.A大调第七交响曲:作品92号,是贝多芬创作的一部音乐作品,也是他最后一部完整的交响乐作品。

6.D小调第十四钢琴奏鸣曲:作品28号,是德国作曲家贝多芬于1798年创作的

钢琴奏鸣曲,也是贝多芬早期的代表作之一。

7.C小调第八钢琴奏鸣曲《悲怆》:作品13号,是贝多芬创作的一部音乐作品,也是他最为著名的作品之一。

8.C小调第十四钢琴奏鸣曲:作品27号中的第二首,又名《月光奏鸣曲》,是贝多芬于1802年创作的,也是他最为著名的作品之一。

9.F大调第五钢琴奏鸣曲:作品74号,是贝多芬创作的一部音乐作品,也是他最为著名的作品之一。

10.G大调弦乐小夜曲:作品52号,是贝多芬于1800年至1802年创作的音乐作品,也是他最为著名的作品之一。

贝多芬E大调第六交响曲(田园)辛德拉撰写的《贝多芬传》中有这样一段话:“1823年4月中旬的某一天,贝多芬问我是否前去美丽的海利根式塔特附近散布。

贝多芬和我浏览了海利根塔特的温泉疗养地和那里的迷人的庭院,我们围绕他的创作,畅谈往事。

然后,从格林晴格往卡伦贝尔格山走去。

海利根式塔特和格林晴格之间有一条花草繁茂的山谷,从附近山上流下来的潺潺小溪发出清脆的声音。

贝多芬常常停下脚步,他出神地,满意地环顾周围,他被那风景陶醉了。

后来,他踏上草地,背靠着榆树树干,问我,上边有没有黄鹂歌唱。

当时,四下里静悄悄的,什么声音也没有。

贝多芬又说:‘我就是在这儿创作了《小河边》的,黄鹂、鹌鹑、夜莺和杜鹃,都鸣叫着,我把它写在乐曲里了。

’……”贝多芬在这里所说的《小河边》,无疑指的是《第六交响曲》(田园)的第二乐章,这个乐章的结尾部出现了各种鸟叫,是出了名的。

当时位于维也纳郊外的海利根式塔特,现在是第19区,已划在维也纳市区,往昔的风貌已经无处寻觅,如今是高级住宅区了。

但是,贝多芬每天散布的那条沿着小溪的路,却被命名为“贝多芬小路”而保存下来,供人们散步。

虽然加以整修,但小溪两岸也铺上了水泥,未免有些煞风景;不过,溪边的七叶树和枝头上鸣叫的小鸟,至今未变。

当漫长的严冬过去,温暖的春天到来时,各种各样的小鸟就从各个国家飞来。

我们到那里恰是五月末六月初,在日本只有秋冬才能见到的黑鸟已在这里和别的鸟儿一同敞开优美的歌喉了。

贝多芬从1800年夏季开始,每年都到维也纳郊外避暑,埋头作曲。

贝多芬于1802、1808、1817年三次在海利根式塔特租房居住,他当时住过的房屋现在都完好地保存着。

其中最有名的是1802年居住的房屋,他在那里给他弟弟写了那封被称为“海利根式塔特遗书”的信。

那房屋的地址是普洛布斯加西6号。

从那里大约步行四五分钟,就来到位于格林晴格施特拉西64号的一座两层白色小楼,贝多芬于1808年住在楼上,他在那里写了《第六交响曲》(田园)。

贝多芬f大调第六交响曲《田园》是贝多芬创作的一部具有浓厚乡村风情的交响乐曲,它充满了对自然的热爱和对田园生活的向往。

这首交响曲共分为五个乐章,分别是悠闲的快板、夏季之乐、田园的欢乐感恩节、农民的感谢感恩节和乐伴的欢迎,每个乐章都有着鲜明的特色,展现了贝多芬高超的创作才华。

从简到繁,让我们从整体结构开始赏析《田园》这首交响曲。

这部交响曲以其轻松愉悦的曲调和优美动人的旋律而著称,这是贝多芬在交响乐领域里的一次尝试和探索。

我们来看第一乐章,悠闲的快板。

在这个乐章中,贝多芬以欢快的曲调勾勒出了乡村生活的愉悦和宁静。

快节奏的音乐仿佛让人置身于丰收的麦田间,感受到了大自然的力量和生命的活力。

在音乐中融入了农民们劳动时的欢歌笑语,展现了他们对丰收的喜悦和对生活的热爱。

接着是夏季之乐。

这个乐章以其柔和的旋律和舒缓的节奏,表现了夏日里大地的生机和生命的活力。

贝多芬通过音乐勾勒出了一幅幅田园风光,勾起听众们对夏日的美好回忆和对大自然的向往。

紧是田园的欢乐感恩节。

这个乐章中,贝多芬运用音乐巧妙地表现了人们欢庆丰收的场景。

欢快的节奏和明快的旋律让人仿佛置身于一场盛大的庆祝活动中,感受到了人们对丰收的感激和对生活的热爱。

然后是农民的感谢感恩节。

在这个乐章中,贝多芬通过音乐展现了农民们对自然的感恩和对生活的热爱。

慢节奏的音乐配合着温柔的旋律,让人感受到了对丰收和生命的感激之情。

最后是乐伴的欢迎。

在这个乐章中,贝多芬以强有力的音乐表现了田园生活中人与自然的和谐共处。

欢快的节奏和饱满的旋律让人感受到了田园生活的宁静和和谐,让人感受到了自然与人类和谐共生的美好情景。

总结回顾,《田园》这部交响曲以其优美的旋律和深刻的内涵赢得了听众们的喜爱。

贝多芬通过音乐表达了对自然的热爱和对田园生活的向往,让人感受到了大自然的力量和生命的活力。

在这首交响曲中,贝多芬展现了自己对田园生活的热爱和对自然的感激之情,让人感受到了生命的美好和生活的意义。

第六交响曲(悲怆)名词解释第六交响曲(悲怆)是德国作曲家贝多芬于1807年创作的交响曲。

这首交响曲是贝多芬八首交响曲中的第六首,也是他最为悲伤的一首交响曲。

这首交响曲以其悲怆、慷慨和庄严而著称,被认为是浪漫乐派的代表之一。

第六交响曲在整个作曲历程中呈现出贝多芬独特的创作风格和音乐特色。

在这首交响曲中,贝多芬通过引用不同的音乐主题和旋律,以及对音乐形式和结构的创造性使用,展示了他对音乐语言和技巧的深刻理解和掌握。

下面是一些对第六交响曲中的音乐元素和主题的解释:1. 悲怆主题第六交响曲的主题来自于贝多芬的《悲怆奏鸣曲》(Sonata Pathétique),这个主题在整个交响曲中反复出现,并贯穿了作品中的几乎所有部分。

这个主题以哀伤、深刻和悲壮的情感为特色,是贝多芬对乐器和声音表现深情感的完美写照。

2. 交响曲的结构贝多芬在这首交响曲中采用了一个新的结构,将交响曲的四个乐章(快板、慢板、舞曲和终曲)合并为一个连续的乐章。

这种结构不仅突破了传统交响曲的结构模式,而且增加了音乐的连贯性和流畅性,让整个作品像一个大型音乐故事一样完整而连贯。

3. 细节处理贝多芬在交响曲中的细节处理非常出色。

在许多地方,他会对主题进行微调或变化,从而产生新的音乐效果,并展示了他对音乐细节的深刻理解和掌握。

例如,在乐章中的一个小节中,贝多芬会使用不同的音乐主题和动机来产生紧张、喜悦或悲伤的情绪。

4. 原声乐贝多芬在第六交响曲中也使用了原声乐,这在交响曲中非常罕见。

这种结合传统合唱音乐和交响乐的做法,为这首交响曲增加了令人难以置信的庄严感和戏剧感,使这个乐章变得非常具有感染力和感人。

这也展示了贝多芬对音乐形式和结构的自由、个性化的创新。

总之,第六交响曲(悲怆)是贝多芬创作的伟大作品之一,具有强烈的情感和音乐性。

无论是音乐形式、表现力还是细节处理,贝多芬都表现出了前所未有的创造性和技巧。

他的创新性和表现力,使这首交响曲跨越时空,成为现代人们心灵和情感的表达。

贝多芬第六交响曲“田园”贝多芬第六交响曲“田园”如果《第四交响曲》中表现出来的青春气息,依然带有一份年轻的冲动和炙热,那么从《第六交响曲》开始,作曲家向我们更多的展示出一种音乐上的返璞归真和自然韵律。

从作品号上可以看出,编号68的《第六交响曲》是紧接着《命运》之后立刻创作出来的。

而贝多芬亲自为这部作品加上了“田园”这个表达作品主旨的副标题。

在经历了与命运之神的搏斗之后,作曲家显然想通过这部作品来让自己获得轻松,从充满斗争的战场回到安定祥和的大自然。

从这部《田园交响曲》中,我们可以非常明显的感觉到作曲家对于幸福的爱情生活、对于纯朴的民风、对于美妙无比的大自然是如此的热爱!是啊,虽然贝多芬依然在和耳聋疾病作着不断的斗争,但是当时安逸的生活、美妙的爱情依然围绕着他,出于一种对人生追求自然的天性,乐圣创作了这部作品。

虽然缺乏《第三交响曲》的英雄气概、《第四交响曲》的热情如火,也没有《第五交响曲》中的强烈旋律对比,但《第六交响曲》似乎用大交响的方式在向我们讲述最平凡的景色和最朴实的生活。

其实在贝多芬的创作随笔当中,对于这部作品的创作思路有非常明确的记载——这就是一部反映乡村、田园生活风貌及其风情场景的作品。

如果说《命运》是通过叙述一个斗争的过程为表现手法,那么《田园》则是通过描写景色反映出贝多芬内心对理想生活的期待,让更多的听众通过这种音乐描述,来遐想乡间生活的乐趣。

非常喜欢这部交响曲的第一乐章,第一次听,就被它深深吸引!我想,无论您是一个初入门的古典新手,还是在交响乐海洋中徜徉已久的爱乐人,都无法抗拒这个美妙乐章!简短的引子之后,迅速转入正题,开门见山。

一段主旋律迎面而来,简直有一种如沐春风的清新感觉!那么的富有朝气,那么的清新自如,让人似乎感到了春天的气息。

不得不再次佩服贝多芬的音乐天赋——能够如此细致地、准确地用五线谱、用一个个音符来描绘出大自然的景象。

紧接下去的旋律,围绕着主题不断反复、回旋,但却丝毫不会让听众感到厌倦,反而思绪会不断的跟随着音乐飞翔。

贝多芬第六交响曲名词解释(一)贝多芬第六交响曲贝多芬第六交响曲是德国作曲家贝多芬创作的一部交响乐作品,全称为《田园交响曲》(Pastoral Symphony)。

1. 交响曲(Symphony)交响曲是一种大型管弦乐曲形式,由四个乐章组成,通常由管弦乐队演奏。

贝多芬的第六交响曲也是一个典型的交响曲例子。

2. 贝多芬(Ludwig van Beethoven)贝多芬是一位德国音乐家,被认为是古典音乐的杰出作曲家之一。

他的作品对音乐历史产生了深远的影响,包括他的交响曲和钢琴奏鸣曲等。

3. 第六交响曲(Sixth Symphony)贝多芬的第六交响曲是他九部交响曲中的一部,创作于1808年。

这部交响曲被称为《田园交响曲》,以其对大自然的描绘和宁静的氛围而闻名。

4. 田园交响曲(Pastoral Symphony)《田园交响曲》是贝多芬第六交响曲的副标题。

这个副标题反映了作曲家创作这部交响曲的意图,即描绘大自然的美丽和平静。

5. 副标题(Subtitle)副标题是给作品附加的说明性文字。

贝多芬给他的第六交响曲加上了副标题《田园交响曲》,以便更好地传达作品的主题和情感。

6. 大自然(Nature)大自然是贝多芬第六交响曲的主题之一,贝多芬试图通过音乐来描绘自然界的美丽、宁静和动态。

7. 描绘(Depiction)贝多芬第六交响曲通过音乐的方式描绘了大自然的不同场景,例如流水、鸟鸣、雷雨等,使听众能够感受到大自然的存在。

8. 和谐(Harmony)贝多芬第六交响曲的音乐风格以和谐为特征,音乐元素之间的相互关系和谐统一,给人一种宁静而舒适的感觉。

这些名词和解释帮助读者更好地了解了贝多芬第六交响曲的背景和特点。

通过这部作品,贝多芬成功地表达了对大自然的热爱和向往,使听众能够通过音乐来体验到大自然的美丽和神奇。

贝多芬创造第六交响曲原因第六交响曲:第一乐章,初到乡村时的愉快感受第一乐章,欢快,轻松,音符仿佛都是跳动起来的,音调由低到高逐渐上升,表明欢快之情渐渐升高,而后音乐转向更加欢快,仿佛周围的景致都会跳舞,而且很是欢快,体现了贝多芬愉快的感受。

第二乐章,在溪边没有第一乐章欢快,仿佛描写静观默想的,音乐有如清澈的溪流,舒缓平静,偶有熏风微拂,水面上荡起轻微的涟漪,扭动了水面上倒映的白云树影。

远处的树林好像在做着深呼吸,音乐的律动微微开合,暗示着一种生命的韵律涵养在博大廖廓的大自然里,静谧而富有生机,仿佛身心都在和自然进行交流。

第三乐章,乡村欢乐的集会这个乐章很是欢快,音乐节奏很快,其主题是如牧笛风格的旋律,单纯活泼,表现了欢笑的乡民来自四面八方,并跳起了快乐的舞蹈,活跃而喧闹,质朴而粗犷,像一幅色彩鲜明线条粗豪的民间风俗画。

第四乐章,暴风雨在这一乐章中,音乐节奏紧张而紧凑,给人一种压抑,如同不好的事情将要到来,雷雨由远而近,狂风骤起、雷电交加、大雨倾盆,整个大自然笼罩在恐怖的气氛中。

整个乐队都在急速飞旋,弦乐刮起一阵阵旋风,倍大提琴发出沉重的怒号,短笛凄厉的尖啸和旋乐器的上下半音阶滑奏,像是狂风的呼哨,铜管和定音鼓的霹雳令大地震颤和颠簸中,小提琴和长笛在底部的重复衬托一个非常紧张而又激烈的场面,接着,暴风雨很快停息,直接进入下一乐章第五乐章,牧人的歌乐章的主题恬静开阔,像牧人在田野中歌唱,喜悦、安宁、欣慰的情绪一直贯穿这个乐章,描写了雨过天晴之后的美景。

作者这样描写大自然表现了对大自然的眷恋,不舍之情,他生活的世界虽然失去了声音,但大自然的声音却一直萦绕耳旁,只有这种不舍与眷恋,才能让音乐家再次感到自然地声音,并且很真实地用音乐表达出来。

第六交响曲创作背景:贝多芬1792年从波恩来到维也纳,在这里生活了35年,直到1827年去世,他的全部重要作品几乎都在这里写成。

贝多芬在维也纳多次搬家,他的墓葬也在维也纳。

贝多芬《第六交响曲——田园》

生命科学学院胡忠生 2010302630024

此曲为贝多芬在乡村养病期间,对大自然的感受和印象,透过音符流露其回忆及感情的作品。

在首演节目单上,他写到:“乡村生活的回忆,写情多于写景”。

整部作品细腻动人,朴实无华,宁静而安逸,与贝多芬的第五号交响曲同为世界上最受欢迎的交响曲之一。

《第六交响曲》展现了贝多芬细腻的情感和对人生的挚爱。

全曲共五个乐章,所展现的是人的精神世界和人对生活现象与自然现象的感触。

第一乐章,初到乡村时的愉快感受

不太快的快板,F大调,2/4拍子,奏鸣曲式。

由双簧管呈现出明亮的第一主题,充满着浓郁而清新的乡间气氛,使人们感受到田园的一片生机让贝多芬投身到大自然后的喜悦心情。

音乐十分欢快,而贝多芬在平静安宁中,尔后大管吹出田园牧歌版的惬意。

第一主题和第二主题反复交替,作者并不在主题上加以他善长的发挥手法,只是朴实地重复,形成恬静清新的自然美景,音乐自然流动,没有强烈的力度变化,表现出人在大自然的怀抱中得到的精神安宁。

而让人感受到生命的无限美好。

当然,在本乐章最后的部分句子里,你仍然可以感受到贝多芬有时似乎对生命的遗憾。

第二乐章,在溪边

很快的行板,描写的是“溪边小景”,降B大调,12/8拍子,奏鸣曲式。

这是一个描写静观默想的乐章,据贝多芬给他朋友的一封信中说,他当时就躺在溪边的草丛中,美丽的风景和四周的鸟鸣,贝多芬说:当时感到美妙极了。

在形如小溪潺潺流水的第二小提琴、中提琴与大提琴的伴奏下,第一小提琴所呈现的第一主题显得悠扬而且明亮、清澈。

音乐有如清澈的溪流,舒缓平静,偶有熏风微拂,水面上荡起轻微的涟漪,扭动了水面上倒映的白云树影。

远处的树林好像在做着深呼吸,音乐的律动微微开合,暗示着一种生命的韵律涵养在博大廖廓的大自然里。

一组木管乐器摹仿的鸟鸣打破了宁静,音乐更加富于诗意。

大管对主题的重复,仿佛让人看到一个美丽的田园牧歌式的画面。

据《贝多芬传》的

作者辛德勒记载,他曾经陪伴贝多芬在海利根斯塔特一条山谷旁的小溪边漫步,途中,贝多芬踏上一片草地,背靠一棵树说:“我就是在这儿创作了《小溪边》,黄鹂、鹌鹑、夜莺和杜鹃,都鸣叫着,我把它写进乐曲里了。

”

如果俺我们中国人传统的文化思维,在听该乐章时,也许会感到一种醉翁之意,就编者别人我也相信这一点,就37岁这时的贝多芬,他的思想完全成熟,他伟大的理想和抱负却无处施展,拿破仑的称帝使他的绝望,相信在面对田园牧歌般的美丽风景的同时,贝多芬的心情是复杂的,一丝欣慰、或一丝遗憾、或一丝忧伤……

第三乐章,乡村欢乐的集会

快板,F大调,3/4拍子,诙谐曲。

这个乐章的主题开始是单个乐器的轮番接奏,非常欢快,单纯活泼,最后的乐队全奏表现了欢笑的乡民来自四面八方,并跳起了快乐的舞蹈。

音乐取材于民间旋律,描写乡间村民兴高采烈的舞蹈场面,活跃而喧闹,质朴而粗犷,像一幅色彩鲜明线条粗豪的民间风俗画。

当欢乐的场面达到顶点的时候,音乐突然进入第四乐章出现了一些不安并很快变成远处的雷声,欢乐的集会被打断。

第四乐章,暴风雨

快板,f小调,4/4拍子。

在这一乐章中,狂风呼啸,裹挟着雷电排山倒海般袭来,转瞬间便笼罩了一切。

整个乐队都在急速飞旋,弦乐刮起一阵阵旋风,倍大提琴发出沉重的怒号,短笛凄厉的尖啸和旋乐器的上下半音阶滑奏,像是狂风的呼哨,铜管和定音鼓的霹雳令大地震颤和颠簸中,小提琴和长笛在底部的重复衬托一个非常紧张而又激烈的场面。

包含乐队全部音域的半音下滑好像风暴在横扫一切,想把世界带进地狱一般。

其间还可以听到做“背景”的小提琴所描绘的“雨”在不停地倾倒,但是,“卷地风来忽吹散”,暴风雨很快就过去了,代替它的是田园牧歌。

第五乐章,牧人的歌

小快板,“牧歌,暴风雨过后欢乐和感激的心情”,F大调,6/8拍子,回旋的奏鸣曲式。

乐章的主题恬静开阔,象牧人在田野中歌唱,表现了雨过天晴之后的美景。

雨后复斜阳,大地恢复平静,草地发出清新的馨香,牧歌传达着对大自然的感激心情,这种喜悦、安宁、欣慰的情绪一直贯穿这个乐章,整部交响乐在

这样祥和的气氛中结束。

我们看到这这个乐章的中间,某些地方似乎又露出贝多芬原来英姿,就如同是,经历了一切(暴风雨)痛苦和欢乐后的贝多芬,又重新找到了自己的“归宿”。

该交响曲写此内容的原因

贝多芬的《第六交响曲(田园)》创作于1807年前后,那时他37岁,已历经了包括耳聋在内的许多噩运,而他的音乐创作事业仍在顽强地前行发展。

现实的世界是残酷的,贝多芬几度失落,疼他爱他的母亲过早的离世,贵族小姐背叛了他的感情,中耳炎夺去了他作为音乐家最可宝贵的耳朵,和出版商之间的不愉快……而最给他致命打击的是1804年,他崇拜的拿破仑称帝,使贝多芬的心情坏到极点,因此他中断了献给拿破仑的第三英雄交响曲的创作,开始了隐居生活,期间创作了该曲。

在该曲中,我们似乎看到一个伟大的躯体躺倒其中,躺倒在淳朴的乡民当中,深切的呼吸,仿佛一个疲惫的人在清晨柔风拂过的原野中轻轻地睡着了。

《田园》是贝多芬的内心暴风雨同自然界外在暴风雨以及雨后的宁静相对照、相汇合和相融洽的诗意写照。

只有内界的暴风雨才能真正理解自然界的暴风雨;自然界的暴风雨也只有透过人类灵魂深处的暴风雨才能完全显示出它的全部丰富性和神性的内涵。

他热爱大自然和乡间生活,用“田园”这名称绘出一幅幅美丽的“乡间图画”。

《田园》交响曲没有用确定的音乐主题来描绘英雄的形象,而采用了大自然的主题,这正是贝多芬独特风格的体现,但整部交响曲还是充满着英雄强有力的呼吸,并体现出英雄以哲学的观点理解大自然和大自然对人的思想感情所起的影响。

贝多芬的《第六交响曲(田园)》是他唯一的一部标题性交响曲,贝多芬称这部作品是“对农村生活的回忆”,并说:“只要对农村生活有一点体会,就不必借助于许多标题而能想象得出作者的意图。

”《田园交响曲》不是绘画,而是表达乡间的乐趣在人心里所引起的感受,它是感情的表达多于音乐的描写。

这部交响曲所表现的主要是人的精神世界和人对生活现象与自然现象的感受。