解直角三角形整章教学计划

- 格式:docx

- 大小:13.74 KB

- 文档页数:2

人教版九年级数学下册: 28.2.1 《解直角三角形》教学设计3一. 教材分析人教版九年级数学下册第28.2.1节《解直角三角形》是整个初中数学的重要内容之一,主要让学生了解直角三角形的性质,学会使用锐角三角函数来解直角三角形。

本节内容是在学生已经掌握了锐角三角函数的定义和性质的基础上进行学习的,是进一步培养学生解决实际问题能力的关键环节。

教材通过丰富的实例和练习,引导学生探索直角三角形的性质和解题方法,从而提高学生的数学思维能力和解决问题的能力。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的数学基础,对锐角三角函数有一定的了解。

但是,对于如何灵活运用锐角三角函数来解直角三角形,以及如何将实际问题与数学知识相结合,仍需要进一步引导和培养。

因此,在教学过程中,教师需要关注学生的个体差异,针对不同程度的学生进行有针对性的教学,引导他们主动探索和思考,提高他们的数学应用能力。

三. 教学目标1.让学生掌握直角三角形的性质,理解并熟练运用锐角三角函数来解直角三角形。

2.培养学生解决实际问题的能力,提高学生的数学思维能力和解决问题的能力。

3.通过对本节内容的学习,培养学生的团队合作意识和交流表达能力。

四. 教学重难点1.重点:让学生掌握直角三角形的性质,学会使用锐角三角函数来解直角三角形。

2.难点:如何引导学生将实际问题与数学知识相结合,提高学生解决实际问题的能力。

五. 教学方法1.情境教学法:通过丰富的实例,引导学生进入学习情境,激发学生的学习兴趣。

2.问题驱动法:教师提出问题,引导学生主动探索和思考,培养学生解决问题的能力。

3.合作学习法:学生进行小组讨论和合作,培养学生的团队合作意识和交流表达能力。

4.实践操作法:让学生通过实际操作,加深对直角三角形性质的理解,提高学生的动手能力。

六. 教学准备1.教学课件:制作精美的教学课件,辅助教学,提高学生的学习兴趣。

2.实例材料:准备相关的实际问题,引导学生将数学知识应用于解决实际问题。

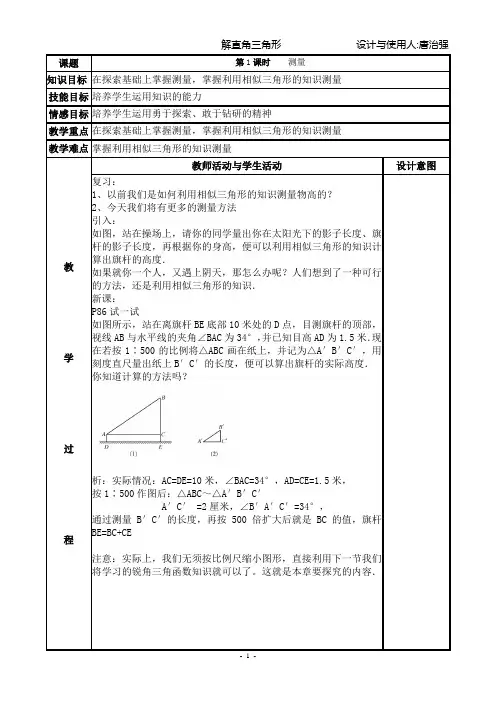

课题第1课时测量知识目标在探索基础上掌握测量,掌握利用相似三角形的知识测量技能目标培养学生运用知识的能力情感目标培养学生运用勇于探索、敢于钻研的精神教学重点在探索基础上掌握测量,掌握利用相似三角形的知识测量教学难点掌握利用相似三角形的知识测量教学过程教师活动与学生活动设计意图复习:1、以前我们是如何利用相似三角形的知识测量物高的?2、今天我们将有更多的测量方法引入:如图,站在操场上,请你的同学量出你在太阳光下的影子长度、旗杆的影子长度,再根据你的身高,便可以利用相似三角形的知识计算出旗杆的高度.如果就你一个人,又遇上阴天,那怎么办呢?人们想到了一种可行的方法,还是利用相似三角形的知识.新课:P86试一试如图所示,站在离旗杆BE底部10米处的D点,目测旗杆的顶部,视线AB与水平线的夹角∠BAC为34°,并已知目高AD为1.5米.现在若按1∶500的比例将△ABC画在纸上,并记为△A′B′C′,用刻度直尺量出纸上B′C′的长度,便可以算出旗杆的实际高度.你知道计算的方法吗?析:实际情况:AC=DE=10米,∠BAC=34°,AD=CE=1.5米,按1∶500作图后:△ABC~△A′B′C′A′C′ =2厘米,∠B′A′C′=34°,通过测量B′C′的长度,再按500倍扩大后就是BC的值,旗杆BE=BC+CE注意:实际上,我们无须按比例尺缩小图形,直接利用下一节我们将学习的锐角三角函数知识就可以了。

这就是本章要探究的内容.教学过程教师活动与学生活动设计意图练习:P87练习题1、小明想知道学校旗杆的高度,他发现旗杆顶端的绳子垂到地面还多1米,当他把绳子的下端拉开5米后,发现下端刚好接触地面,求旗杆的高度.析:①设旗杆的高为x米,则绳子长(x+1)米;②注意发现整个过程刚好构成一个直角三角形,一直角边为旗杆的高x米,另一直角边为5米,斜边为绳子长(x+1)米;③再利用勾股定理可求。

第24章解直角三角形24.1 测量教学目标1、在探索基础上掌握测量。

2、掌握利用相似三角形的知识教学重难点重点:利用相似三角形的知识在直角三角形中,知道两边可以求第三边。

难点:应用勾股定理时斜边的平方等于两直角边的平方和。

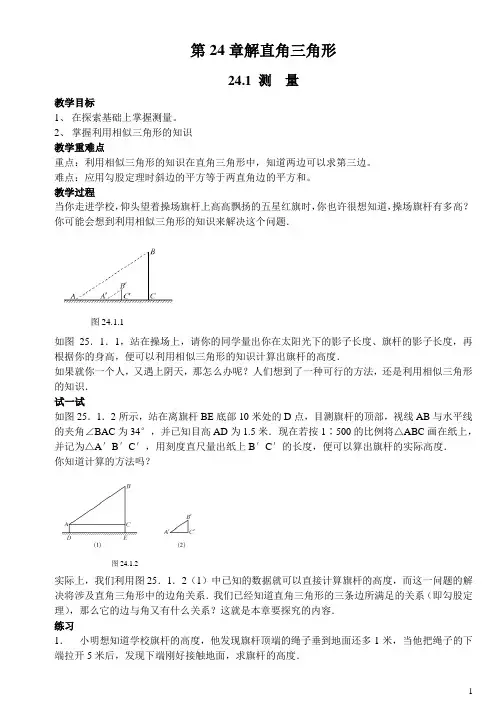

教学过程当你走进学校,仰头望着操场旗杆上高高飘扬的五星红旗时,你也许很想知道,操场旗杆有多高?你可能会想到利用相似三角形的知识来解决这个问题.图24.1.1如图25.1.1,站在操场上,请你的同学量出你在太阳光下的影子长度、旗杆的影子长度,再根据你的身高,便可以利用相似三角形的知识计算出旗杆的高度.如果就你一个人,又遇上阴天,那怎么办呢?人们想到了一种可行的方法,还是利用相似三角形的知识.试一试如图25.1.2所示,站在离旗杆BE底部10米处的D点,目测旗杆的顶部,视线AB与水平线的夹角∠BAC为34°,并已知目高AD为1.5米.现在若按1∶500的比例将△ABC画在纸上,并记为△A′B′C′,用刻度直尺量出纸上B′C′的长度,便可以算出旗杆的实际高度.你知道计算的方法吗?图24.1.2实际上,我们利用图25.1.2(1)中已知的数据就可以直接计算旗杆的高度,而这一问题的解决将涉及直角三角形中的边角关系.我们已经知道直角三角形的三条边所满足的关系(即勾股定理),那么它的边与角又有什么关系?这就是本章要探究的内容.练习1.小明想知道学校旗杆的高度,他发现旗杆顶端的绳子垂到地面还多1米,当他把绳子的下端拉开5米后,发现下端刚好接触地面,求旗杆的高度.2.请你与你的同学一起设计切实可行的方案,测量你们学校楼房的高度.习题25.11.如图,为测量某建筑的高度,在离该建筑底部30.0米处,目测其顶,视线与水平线的夹角为40°,目高1.5米.试利用相似三角形的知识,求出该建筑的高度.(精确到0.1米)(第1题)(第3题)2.在平静的湖面上,有一枝红莲,高出水面1米,阵风吹来,红莲被风吹到一边,花朵齐及水面,已知红莲移动的水平距离为2米,问这里水深多少?3.如图,在一棵树的10米高B处有两只猴子,一只猴子爬下树走到离树20米处的池塘A处.另一只爬到树顶D后直接跃到A处,距离以直线计算,如果两只猴子所经过的距离相等,求这棵树的高度.小结与作业:利用相似三角形的知识在直角三角形中,知道两边可以求第三边作业:1.习题24.1; 2.练习册同步教后反思:24.2直角三角形的性质教学目标:1.复习“直角三角形的两个锐角互余”定理和“勾股定理”。

第25章 解直角三角形第1课时 25.1测量教学目标:1。

知识与技能:利用前面学习的相似三角形的有关知识,探索测量距离的几种方法,初步接触直角三角形的边角关系。

2.过程与方法: 通过操作、观察、培养学生动手和归纳问题的能力。

在观察、操作、培养等过程中,发展学生的推理能力。

3.情感态度与价值观:通过运用相似及已学过的知识探索解三角形的方法,体验教学研究和发现的过程,逐渐培养学生用数学说理的习惯,唤起学生学习后续内容的积极性。

教学重点:探索测量距离的几种方法。

教学难点:选择适当的方法测量物体的高度或长度。

教学设想: 1.课型:新授课2.教学思路:直观感知-操作确认-合情说理-应用提高. 教学过程:一。

复习引入:当你走进学校,仰头望着操场旗杆上高高飘扬的五星红旗时,你也许想知道操场旗杆有多高?我们知道可以利用相似三角形的对应边,首先请同学量出太阳下自己的影子长度,旗杆的影子长度,再根据自己的身高,计算出旗杆的高度。

如果在阴天,你一个人能测量出旗杆的高度吗? 二。

新课探究:例1. 书.P.86试一试.如图所示,站在离旗杆BE 底部10米处的D 点,目测旗杆的顶部,视线AB 与水平线的夹角∠BAC=34°,并已知目高AD 为1米。

现在请你按1:500的比例得△ABC 画在纸上,并记为△A 1B 1C 1,用刻度尺量出纸上B 1C 1的长度,便可以算出旗杆的实际高度。

你知道计算的方法吗?解:∵△ABC ∽△A 1B 2C 3, ∴AC:A 1C 1=BC:B 1C 1=500:1∴只要用刻度尺量出纸上B 1C 1的长度,就可以计算出BC 的长度,加上AD 长即为旗杆的高度。

若量得B 1C 1=a ㎝,则BC=500a ㎝=5a ㎝。

故旗杆高(1+5a)m.说明:利用相似三角形的性质测量物体高度或宽度时,关键是构造和实物相似的三角形,且能直接测量出这个三角形各条线段的长,再列式计算出实物的高或宽等。

解直角三角形单元教学计划一、教材分析教学目标:1、使学生了解在直角三角形中,锐角的对边与斜边、邻边与斜边、对边与邻边、邻边与对边的比值是固定的;通过实例认识正弦、余弦、正切、余切四个三角函数的定义。

并能应用这些概念解决一些实际问题。

2、使学生进一步掌握三角函数的概念,并能熟练运用此概念探索30°、45°、60°等角度的三角函数值,培养学生运用知识解决问题的能力。

3、使学生能用计算器求锐角三角函数值,并能初步运用锐角三角函数解决一些简单解直角三角形的问题。

4、能运用直角三角形的角与角(两锐角互余),边与边(勾股定理)、边与角关系解直角三角形。

使学生进一步掌握解直角三角形的方法,比较熟练的应用解直角三角形的知识解决与仰角、俯角有关的实际问题,培养学生把实际问题转化为数学问题的能力。

5、使学生知道测量中坡度、坡角的概念,掌握坡度与坡角的关系,能利用解直角三角形的知识,解决与坡度有关的实际问题,进一步培养学生把实际问题转化为数学问题的能力。

教学重点、难点:重点:1、理解正切、倾斜程度、坡度的数学意义,密切数学与生活的联系;2、能用sinA、cosA表示直角三角形两边的比。

3、体会三角函数在解决问题过程中的作用。

4、发展学生数学应用意识和解决问题的能力。

难点:1、用函数的观点理解正弦、余弦和正切。

2、根据题意,了解有关术语,准确地画出示意图。

3、发展学生数学应用意识和解决问题的能力。

关键点:解直角三角形及其应用教法:启发引导二、学情分析锐角三角函数在解决现实问题中有着重要的作用。

在研究图形中的边角之间的关系中用数量的形式表示出来,是分析问题和解决问题过程中常用的方法,是数学中重要的思想方法。

通过本章的学习,学生将进一步感受数形结合的思想,体会数形结合的方法。

三、教学措施1、认真备课,提高课堂效率,深入挖掘教材、把握重点难点、关键,争取在课堂上消化知识,这也是提高学生学习兴趣的最主要途径。

九年级数学下册《解直角三角形》全章教案新人教版九年级数学下册《解直角三角形》全章教案(新人教版)第一课时:锐角三角函数教学目标:知识目标:初步了解正弦、余弦、正切的概念;能正确地用sinA、cosA、___表示直角三角形中两边的比;熟记30°、45°、60°角的三角函数,并能根据这些值说出对应的锐角度数。

能力目标:逐步培养学生观察、比较、分析和概括的思维能力。

情感目标:提高学生对几何图形美的认识。

教学程序:一、探究活动1.通过特殊角30°、45°、60°的直角三角形探究直角三角形的边角关系。

2.归纳三角函数的定义。

sinA = 对边/斜边,cosA = 邻边/斜边,tanA = 对边/邻边3.例1.求如图所示的直角三角形Rt⊿ABC中的sinA、cosA、___的值。

二、探究活动二1.让学生画30°、45°、60°的直角三角形,分别求sin30°、cos45°、tan60°,并归纳结果。

sinA cosA ___30° 1/2 √3/2 √3/345° √2/2 √2/2 160°√3/2 1/2 √32.求下列各式的值。

1) sin30° + cos30°2) 2sin45° - cos30° + tan60° - tan30°三、拓展提高1.P82例4.(略)2.如图,在直角三角形ABC中,∠A = 30°,tanB = 1/3,AC = 2√3,求AB。

四、小结通过本节课的研究,我们初步了解了正弦、余弦、正切的概念,并学会了用sinA、cosA、___表示直角三角形中两边的比。

同时,我们也熟记了30°、45°、60°角的三角函数,并能根据这些值说出对应的锐角度数。

一、教学目标1、通过探究使学生知道当直角三角形的锐角固定时,它的对边与斜边的比值都固定(即正弦值不变)这一事实。

2、能根据正弦概念正确进行计算3、经历当直角三角形的锐角固定时,它的对边与斜边的比值是固定值这一事实,发展学生的形象思维,培养学生由特殊到一般的演绎推理能力。

二、教学重点、难点重点:理解认识正弦(sinA)概念,通过探究使学生知道当锐角固定时,它的对边与斜边的比值是固定值这一事实.难点:引导学生比较、分析并得出:对任意锐角,它的对边与斜边的比值是固定值的事实。

三、教学过程(一)复习引入操场里有一个旗杆,老师让小明去测量旗杆高度。

(演示学校操场上的国旗图片)小明站在离旗杆底部10米远处,目测旗杆的顶部,视线与水平线的夹角为34度,并已知目高为1米.然后他很快就算出旗杆的高度了。

你想知道小明怎样算出的吗?。

§25.1 测量【教学目标】 一、知识目标1. 复习巩固相似三角形知识。

2. 回顾有关直角三角形的知识。

二、能力目标1、通过操作、观察、培养学生动手和归纳问题的能力。

2、在观察、操作、培养等过程中,发展学生的推理能力。

三、情感态度目标通过运用相似及已学过的知识探索解三角形的方法,体验教学研究和发现的过程,逐渐培养学生用数学说理的习惯,唤起学生学习后续内容的积极性。

【重点难点】重点:学生通过探究,概括出测量的一般方法。

难点:用不同的方法解决同一实际问题。

【教学设想】 课型:新授课教学思路:直观感知-操作确认-合情说理-应用提高. 【课时安排】1课时。

【教学过程】 1.情境导入观察导图,并思考:三角形是测量中经常用到的平面图形,我们已经知道直角三角形的哪些特征呢? 2、课前热身根据观察的结果以前所学知识,请说出几个属于三角形性质的结论。

3、合作探究 (1)整体感知讨论应用太阳光线和其他器材测量旗杆高度的方法。

讨论应用太阳光线测量旗杆高度的方法。

鼓励学生运用自己设计的方法测量旗杆的高度。

(2)四边互动互动1:师:观察本章导图,它向我们展示了本章将学到的哪些内容? 生:学生讨论交流。

明确:本章告诉我们如何利用直角三角形来解决有关的测量问题。

互动2:师:导图中的旗杆高度都在直角三角形中吗? 生:举手回答。

明确:测量过程中,为了达到目的,通常将高度分成两部分,使一部分在直角三角形中,另一部分在四边形中。

互动3:师:你知道直角三角形中的边之间的关系吗?角之间呢? 生:举手回答。

明确:直角三角形的三边满足勾股定理,两锐角之和等于90度,出示课本第72页图:25.1.1。

互动4:师:在图25.1.1中为了测量旗杆的高度,除了知道有太阳光线外,还需要我们测量哪些值?图19.1.1生:讨论举手回答。

明确:测量出人的影长和旗杆的影长,人自己的身高通常是知道的,这就知道了AC 、''''C 和B C A ,而△ABC ∽△'''C B A ,所以''''C B BCC A AC ,解出BC 的长度。

《解直角三角形》教学设计说明一、教材分析《解直角三角形》是北师大版九年级下册第一章第四节的内容. 在此之前,学生已经具备了勾股定理、锐角三角函数的基本知识,会求任意一个锐角的三角函数值. 本节课是三角函数应用之前的准备课,旨在建立好解直角三角形的数学模型,以便有效的为现实生活服务.培养学生解答实际应用题的技能,掌握如何构建解直角三角形的思想方法、技巧.把勾股定理和锐角三角函数的前期准备知识有机的组织起来,使学生能承前启后、有思想性和可操作性. 因此,本节课在教材教学计划中起着一发牵制全局的重要作用.二、学情分析1、九年级学生已经掌握了勾股定理,刚刚学习过锐角三角函数,能够用定义法求三角函数sinα、cosα、tanα值.2、在计算器的使用上,学生学习了用计算器求任意锐角的三角函数值,并对计算器的二次功能有所了解.有上述知识技能作基础为学生进一步学习“解直角三角形”创造了必要条件.3、但锐角三角函数的运用不一定熟练,综合运用所学知识解决问题,将实际问题抽象为数学问题的能力都比较差,因此要在本节课进行有意识的培养. 三、教学任务分析本节内容是在学习了“锐角三角函数”“勾股定理”等内容的基础上进一步探究如何利用所学知识解直角三角形.通过直角三角形中边角之间关系的学习,整合三角函数的知识,归纳解直角三角形的一般方法.在呈现方式上,显示出实践性与研究性,突出了学数学、用数学的意识与过程,注重联系学生的生活实际,同时还有利于数形结合.通过本节课的学习,不仅可以巩固勾股定理和锐角三角函数等相关知识,初步获得解决问题的方法和经验,而且还让学生进一步体会数学与实际生活的密切联系.掌握将实际问题转化为数学模型的思想方法.所以教学目标如下:知识技能:初步理解解直角三角形的含义,掌握运用直角三角形的两锐角互余、勾股定理及锐角三角函数求直角三角形的未知元素.数学思考:在研究问题中思考如何把实际问题转化为数学问题,进而把数学问题具体化.解决问题:解直角三角形的对象是什么?在解决与直角三角形有关的实际问题中如何把问题数学模型化.通过利用三角函数解决实际问题的过程,进一步提高学生的逻辑思维能力和分析问题解决问题的能力情感态度:在解决问题的过程中引发学生形成数形结合的数学思想,体会数学与实践生活的紧密联系.从而增强学生的数学应用意识,激励学生敢于面对数学学习中的困难.通过获取成功的体验和克服困难的经历,增进学习数学的信心,养成良好的学习习惯.教学重难点:重点:理解并掌握直角三角形边角之间的关系,运用直角三角形的两锐角互余、勾股定理及锐角三角函数求直角三角形的未知元素.难点:从已知条件出发,正确选用适当的边角关系或三角函数解题.四、教学过程1. 知识回顾1、在一个直角三角形中,共有几条边?几个角?(引出“元素”这个词语)2、在RtΔABC中,∠C=90°.a、b、c、∠A、∠B这些元素间有哪些等量关系呢?讨论复习:RtΔABC的角角关系、三边关系、边角关系分别是什么?总结:直角三角形的边角关系(1)两锐角互余:∠A+∠B=90°(2) 三边满足勾股定理:a 2+b 2=c 2(3) 边与角的关系:.tan cot ,cot tan ,sin cos ,cos sin ab B A b a B Ac b B A c a B A ======== 3、填一填 记一记 三角函数角α30° 45° 60°sin αcos αtan α 定义:在直角三角形中由已知元素求出未知元素的过程就是解直角三角形.2. 探究新知在Rt △ABC 中,(1)根据∠A= 60°,斜边AB=30,你能求出这个三角形的其他元素吗?(2)根据AC=2,BC= 6 ,你能求出这个三角形的其他元素吗?(3)根∠A=60°,∠B=30°, 你能求出这个三角形的其他元素吗? B 6AC从以上关系引导学生发现,在直角三角形中,只要知道其中两个元素(至少有一个是边)就可以求出其余的几个元素,从而引出解直角三角形的定义:在直角三角形中由已知元素求出未知元素的过程就是解直角三角形.3. 例题讲解例1 在Rt△ABC 中,∠C 为直角,∠A,∠B,∠C 所对的边分别为 a,b,c,且a =15,b =5,求这个三角形的其他元素.解;例2:如图:在RtΔABC中,∠C=90°,∠B=25°,b=30.解这个直角三角形(结果保留小数点后一位).注意强调:在解决直角三角形的过程中,常会遇到近似计算,尽量选择原始数据,避免累积误差.4. 知识应用1、在Rt△ABC 中,∠C =90°,根据下列条件求出直角三角形的其他几个元素(角度精确到 1°)(1)已知 a=4,b=8;(2)已知 b=10,∠B=60°;(3)已知 c=20,∠A=60°.(1)中已知两条边如何解直角三角形,(2)(3)已知一条边及一个角解直角三角形,本题的设计重在引导学生体会并归纳常规解直角三角形的常规方法:解直角三角形的方法遵循“有斜用弦,无斜用切;宁乘勿除,化斜为直”2、如图在Rt ΔABC 中,∠C=90°,AC=2,BC=6,解这个直角三角形.3、在Rt △ABC 中,∠C=90度,a,b,c 分别是∠A,∠B,∠C 的对边.(1)已知 ,解这个直角三角形(2)已知 ,解这个直角三角形以上两题由学生小组内讨论解决.接下来,在教师引导下分析解决之.5. 能力提升问题: 要想使人安全地攀上斜靠在墙面上的梯子的顶端,梯子与地面所成的角a 一般要满足50°≤∠a ≤75°.如果现有一个长6m 的梯子,那么(1)使用这个梯子最高可以安全攀上多高的墙?(精确到0.1m )(2)当梯子底端距离墙面2.4m 时,梯子与地面所成的锐角a 等于多少?(精确到1°)这时人是否能够安全使用这个梯子?师生共同分析解决问题1、问题2.注意强调:在解决直角三角形的过程中,常会遇到近似计算,除特别说明外.边长保留四位有效数字,角度精确到1′.五、课堂小结6,45==∠︒c B 3030=+=∠-∠︒c b B A ,一、通过本节课的学习,大家有什么收获?六、作业布置:1、习题1.5 1、2.2、预习下一节内容,要求了解什么是仰角和俯角3、补充作业:如图,根据图中已知数据,求△ABC 其余各边的长,各角的度数和△ABC 的面积.七、板书设计:§ 1.4 解直角三角形一、概念 二、例题解直角三角形定义:例1:八、教学反思本节课,为解直角三角形应用题之前的准备课,旨在建立好解直角三角形的数学模型,以便有效的为现实生活服务.培养学生解答实际应用题的技能,掌握如何构建解直角三角形的思想方法、技巧.把勾股定理和锐角三角函数的前期A BC 450 300 4cm BC b a c A准备知识有机的组织起来,使学生能承前启后、有思想性和可操作性.因此,本节课在教材教学计划中起着一发牵制全局的重要作用.本节课第一个知识点,是具有至少一边的两个条件,可解直角三角形.为此,我设计了三个问题即分别从已知一角一边、两边,以及两角的的不同条件.通过师生互动的教学形式,归纳出只有具有至少一边的两个条件,可解直角三角形,以及直角三角形的基本类型和解法.已知两边(1)两直角边(2)斜边一条直角边已知一边一个锐角(1)一条直角边和一个锐角(2)斜边和一个锐角为了深化知识,提高学生的解题能力.我又设计两个小题给出某角、某三角函数值等条件、通过组合图形达到间接解决问题的目的.本节课第二个知识点,是重点体现学生应用意识过程.当学生掌握和了解直角三角形的思想方法及技巧能力欣慰之时,我及时不失时机地举例引出课本练习题中的判别梯子是否安全的问题,学生通过观察,思考,讨论,回答了两个问题,每个人脸上都绽放出成功的喜悦.这节课由于内容较多,学生需要变式思维.我通过利用多媒体教学技术的优势,提供给学生直观形象,既提高了学生的解题能力,又增强了他们对运用数学的意识.这是我努力创设授课过程的出发点和重中之重.在教学过程中,采取了学生自主学习、小组讨论和师生互动的形式.通过教师积极组织引导,学生通过利用所掌握的解直角三角形知识与技能解决了生活中的实际问题,又激发了学生学习数学的积极性,为学生今后的学习奠定了基础.取得了教师预期的教学效果,比较圆满的完成了本节课教学目标设计.。

解直角三角形单元教学计划

一、教材分析

教学目标:

1使学生了解在直角三角形中,锐角的对边与斜边、邻边与斜边、对边与邻边、邻边与对边的比值是固定的;通过实例认识正弦、余弦、正切、余切四个三角函数的定义。

并能应用这些概念解决一些实际问题。

2使学生进一步掌握三角函数的概念,并能熟练运用此概念探索30°、45°、60°等角度的三角函数值,培养学生运用知识解决问题的能力。

3、使学生能用计算器求锐角三角函数值,并能初步运用锐角三角函数解决一些简单解直角三角形的问题。

4、能运用直角三角形的角与角(两锐角互余),边与边(勾股定理)、边与角关系解直角三角形。

使学生进一步掌握解直角三角形的方法,比较熟练的应用解直角三角形的知识解决与仰角、俯角有关的实际问题,培养学生把实际问题转化为数学问题的能力。

5、使学生知道测量中坡度、坡角的概念,掌握坡度与坡角的关系,能利用解直角三角形的知识,解决与坡度有关的实际问题,进一步培养学生把实际问题转化为数学问题的能力。

教学重点、难点:

重点:1、理解正切、倾斜程度、坡度的数学意义,密切数学与生活的联系;

2、能用sinA、cosA表示直角三角形两边的比。

3、体会三角函数在解决问题过程中的作用。

4、发展学生数学应用意识和解决问题的能力。

难点:1、用函数的观点理解正弦、余弦和正切。

2、根据题意,了解有关术语,准确地画出示意图。

3、发展学生数学应用意识和解决问题的能力。

关键点:解直角三角形及其应用

教法:启发引导

二、学情分析

锐角三角函数在解决现实问题中有着重要的作用。

在研究图形中的边角之间的关系中用数量的形式表示出来,是分析问题和解决问题过程中常用的方法,是数学中重要的思想方法。

通过本章的学习,学生将进一步感受数形结合的思想,体会数形结合的方法。

三、教学措施

1、认真备课,提高课堂效率,深入挖掘教材、把握重点难点、关键,争取在课堂上消化知识,这也是提高学生学习兴趣的最主要途径

2、组织学困生的辅导。

对一些有潜力进步但由于各种原因成绩教差的学生,给予充分

关注。

课堂上多进行提问,多与学生沟通,调动他们的积极性,发挥他们的潜力,增强学习信心。

3、建立学习小组,鼓励合作学习,加强个别辅导,提高差生成绩。

4、教学过程中尽量采取多鼓励、多引导、少批评的教育方法。

5、教学速度以适应大多数学生为主,尽量兼顾后进生,注重整体推进。

四、教学中应注意的问题

1、讲清实际问题中一些术语的意义,如仰角、俯角、方位角、坡度、倾斜角等

2、对实际问题最好有示意图,其中包括所要解的三角形,并且在图上标注已知条件,

对学生的要求是把问题与示意图对照起来,找出合适的三角形解题。

3、理解解直角三角形的方法,掌握将实际问题转化为数学模型的思想方法,从而达到

灵活运用数学知识解决实际问题的最终目的。

五、课时安排

1、锐角三角函数2课时

2、30°、45°、60°角的三角函数值1课时

3、用计算器求锐角的三角函数值2课时

4、解直角三角形3课时

5、解直角三角形的应用3课时

6、测量物体的高度2课时

回顾与思考2课时。