双汇内控案例分析知识讲解

- 格式:ppt

- 大小:1.76 MB

- 文档页数:24

基于内部控制视角的双汇瘦肉精事件案例分析随着国民的生活质量的不断增强,与人们身体健康息息相关的食品的安全问题就更加被重视起来。

可是近些年,食品安全问题却屡禁不止,并且出现问题的不仅仅是一些小企业,反而很多都是众所周知的规模很大的知名企业,这也不得不让我们对这些企业的内部控制有效与否产生了疑问。

虽然现在一些比较大的食品企业已经开始有了内部控制的系统,可是频繁出现的安全问题已经暴露了食品企业在内部控制上的缺陷。

有效的内部控制能够合理保证企业经营目标的实现,完善的内部控制能够减少企业遭遇风险的可能性。

因此,如何建立和完善内部控制体系是我国上市公司面临的重大现实问题。

本文采取案例研究的方法,结合我国企业内部控制基本理论,研究双汇集团发生此次事件所暴露出的内部控制方面的缺陷,通过分析其内部控制存在的不足,为完善企业内部控制提出一点自己的建议,也希望双汇“瘦肉精”事件能够引起广大食品加工类企业对自身内部控制的重视,并采取相应的完善措施,在合理保证企业经营目标实现、提高产品质量的同时,维护消费者的利益,这样才能为企业提供一个很好的发展环境。

本文基于内部控制的基本理论,介绍了食品行业内部控制现状分析,描述了食品行业的经营状况,并列举了该行业在重要业务环节的关键控制点及其控制要求。

通过对双汇瘦肉精事件案例分析,表明了企业在内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面存在一定缺陷。

并根据案列的分析,启示食品行业应该如何更好的建立有效的内部控制体系。

食品类企业想要取得长久性可持续发展,必须结合企业发展的实际情况,进一步完善内控制度,增强内部控制的执行力,推进内部控制各项工作的不断深化,提高内部控制效率和效益,促进公司稳步、健康发展。

双汇质量门事件-组织行为学案例分析浅谈双汇质量门事件案例:8月24日《京华时报》报道,家住顺义区杨镇高各庄村的林女士下班回家后,吃了两根还在保质期内的双汇香肠,当晚林女士上吐下泻不止,医院诊断为食物中毒引发急性肠炎。

双汇公司已经回应,确实是自己的香肠出现问题,并愿意赔偿相应损失。

这个事件并非个案,类似的产品质量安全问题屡被曝光,双汇“瘦肉精”事件后曾向消费者承诺将会严把质量关,承诺的声音言犹在耳,其火腿肠系列产品便屡陷“质量门”,双汇要怎样兑现其对消费者的承诺?自2011年5月至今,双汇产品被曝出各种质量安全问题。

5月据西部网报道,魏女士发现其在超市购买到的双汇王中王火腿肠发臭,究竟是哪个环节导致产品出现问题却不得而知。

无独有偶,2011年8月2日《华西都市报》报道,成都市民谭先生的侄儿攀攀,在吃下一根双汇“Q趣儿”火腿肠后,上吐下泻,送到医院检查后,被诊断为急性胃肠炎。

而火腿肠还有20多天才到期。

双汇供货商称可以赔付2万元但是不能在媒体曝光。

2011年8月22日据东南网报道,福州小伙子小李在吃双汇王中王火腿肠时,在密封的肠体内吃出“U”形铅扣,记者数次拨打全国服务热线均无法接通。

这是一个不容忽视的事情,每当食品质量安全出现问题的时候,厂家总希望就事论事,大事化小小事化了,正因为这种指导思想导致了中国食品企业的“食品安全”问题频发。

与此同时,监督部门也没有督促生产企业及时整改,只用“罚款”创收的办法去处理,长此下去,食品生产企业的食品安全问题,根本不可能得到彻底的解决。

问题究竟出在哪里,值得我们深思。

问题:1、该公司出现问题的主要原因何在?应从哪些方面着手改进?双汇集团是以肉类加工为主的大型食品集团,总部位于河南省漯河市。

目前,总资产60多亿元,员工40000人,年屠宰生猪1500万头,年产肉制品100多万吨,是中国最大的肉类加工基地,在2006年中国企业500强排序中列154位。

具有如此规模的大厂家居然在最基本的产品质量上屡屡出问题,不禁让人质疑其管理体制。

双汇内控案例分析目录一、内容描述 (2)1.1 研究背景与意义 (2)1.2 研究方法与数据来源 (3)二、双汇发展概况 (4)2.1 双汇发展简介 (5)2.2 双汇发展经营状况 (6)三、双汇内控现状及问题 (7)3.1 内控体系概述 (9)3.2 存在的问题及风险 (10)四、双汇内控案例分析 (11)4.1 案例一 (12)4.1.1 案例描述 (14)4.1.2 案例分析 (15)4.1.3 改进建议 (16)4.2 案例二 (18)4.2.1 案例描述 (19)4.2.2 案例分析 (20)4.2.3 改进建议 (22)4.3 案例三 (23)4.3.1 案例描述 (25)4.3.2 案例分析 (26)4.3.3 改进建议 (27)五、双汇内控改进措施 (28)5.1 完善内控体系 (30)5.2 加强风险管理 (30)5.3 提高员工内控意识 (31)六、结论与建议 (33)6.1 研究结论 (34)6.2 对双汇内控的建议 (35)一、内容描述本文档旨在分析双汇集团的内部控制案例,以揭示其内部控制体系的优点和不足之处。

通过对双汇集团内部控制案例的深入剖析,我们可以了解到企业在内部控制方面的实践经验和管理策略,从而为企业提供有针对性的改进建议。

本文档首先介绍了双汇集团的基本情况,包括其业务范围、组织结构和股权结构等。

我们详细分析了双汇集团在财务、人力资源、采购、销售等方面的内部控制措施及其实施效果。

在此基础上,我们对双汇集团的内部控制体系进行了全面评估,并提出了一些建设性的意见和建议,以期为其他企业提供借鉴和启示。

我们对双汇集团内部控制案例进行了总结,并对未来企业发展提出了展望。

双汇集团在内部控制方面取得了一定的成绩,但仍存在一些不足之处。

通过加强内部控制体系建设,提高管理水平和风险防范能力,双汇集团有望在未来实现更高质量的发展。

1.1 研究背景与意义随着市场经济的发展和企业竞争的加剧,内部控制已成为企业管理的核心环节。

双汇集团“瘦肉精”事件危机处理案例分析一、案例背景(一) 双汇集团简介双汇集团(河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司)是以肉类加工为主的大型食品集团,总部位于河南省漯河市,双汇集团是以肉类加工为主的大型食品集团,总部位于河南省漯河市,目前总资产达200亿元,员工6万多人,年肉类总产量300万吨,是中国最大的肉类加工基地,在2011年中国企业500强排序中列166位。

双汇集团是跨区域、跨国经营的大型食品集团,在全国12个省市建有现代化的肉类加工基地和配套产业,在31个省市建有200多个销售分公司和现代化的物流配送中心,每天有8000多吨产品通过完善的供应链配送到全国各地。

双汇集团在日本、新加坡、韩国、菲律宾等国建立办事机构,开拓海外市场,每年进出口贸易额突破1亿美元。

双汇集团坚持用大工业的思路发展现代肉类工业,先后投资40多亿元,从发达国家引进先进的技术设备4000多台套,高起点、上规模、高速度、高效益建设工业基地,形成了以屠宰和肉制品加工业为主,养殖业、饲料业、屠宰业、肉制品加工业、化工包装、彩色印刷、物流配送、商业外贸等主业突出、行业配套的产业群。

此次涉事企业济源双汇食品有限公司是双汇集团子公司,成立于2008年9月18日,由双汇集团独资设立,注册资本9000万元。

2009年6月,双汇集团对其增资,增资后注册资本为2亿元。

涉及年屠宰生猪150万头,年低温肉制品3.3万吨。

(二)双汇“瘦肉精”事件1、“瘦肉精”的危害“瘦肉精”被认为是肉制品业的“三聚氰胺”,它通常是指盐酸克伦特罗,一种肾上腺类神经兴奋剂。

类似药物还有莱克多巴胺、沙丁胺醇和特布他林等。

将这一类物质添加于饲料中,可以增加动物的瘦肉量,减少饲料使用,使肉品提早上市,从而降低成本。

科学研究表明,食用含有“瘦肉精”的肉会对人体产生危害,常见有恶心、头晕、四肢无力、手颤等中毒症状,长期食用则有可能导致染色体畸变,会诱发恶性肿瘤。

早在2002年,国家食品药品监督管理局等部门就发布公告,明令禁止在饲料和动物中添加“瘦肉精”。

基于风险管理的企业内部控制案例分析——以双汇“瘦肉精”事件为例摘要:随着生活水平的不断提高,食品安全问题逐渐被大家重视起来。

然而此类问题却接连不断的出现,不仅发生在小企业中,国内最大的肉类加工厂——双汇集团也因食品安全问题面临着巨大的危机。

2011年3月15日,双汇集团被爆出销售含有“瘦肉精”的猪肉。

这一不良事件的出现,充分反映出双汇集团内部控制的过程中存在的缺陷以及企业风险管理意识的严重缺失。

本文从风险管理角度对双汇集团发生“瘦肉精”猪肉事件的原因进行剖析,以期为企业基于风险管理来进行内部控制提供几点有益的建议。

关键词:风险管理;双汇;内部控制一、瘦肉精事件介绍1、双汇集团概况双汇集团是我国最大的肉类加工基地,农业产业化国家重点龙头企业,其总公司位于河南省漯河市。

其在全国各地创建了30多个肉类加工基地和相关的配套产业,涵盖了18个省市,形成了包括饲料、养殖、屠宰、调味品生产、肉制品加工、新材料包装、商业外码、冷链物流等极其完善的产业链,每年肉类产品销量高达400万吨,还拥有上百万个销售终端。

其品牌价值超700亿元,是我国肉类产业当之无愧的领头羊。

2、瘦肉精事件回顾中央电视台于2011年3月5日在《每周质量报告》节目中报道了“健美猪真相”事件,据报道称,河南孟州、温县等地采用违禁动物用药“瘦肉精”饲养有毒猪,而双汇集团下属的济源双汇公司购买且销售了这些含有“瘦肉精”的猪肉。

“瘦肉精”是一种肾上腺类神经兴奋剂,进入动物体内后能够改变其养分的代谢途径,促进动物的肌肉生长,从而提高动物的瘦肉率。

但此类物质对人体危害很大,食用后会导致食物中毒,长期食用还会使人体患癌风险提高,后果极其严重。

该事件被报道后,济源双汇公司被立即责令停产,所有未出厂的成品及半成品就地封存。

短短十几天内双汇集团损失惨重,锐减销售额十几亿元,股票跌停,损失市值103亿元,信誉严重受损。

二、基于风险管理的内部控制视角分析事件发生的原因1、风险意识薄弱风险意识不够是双汇“瘦肉精”事情出现的最主要的因素之一。

基于内部控制的双汇集团“瘦肉精”事件研究[提要] 随着我国社会主义市场经济不断发展,内部控制逐渐成为备受关注的焦点。

双汇集团作为国家农业产业化重点龙头企业,理应严格执行内部控制。

本文从双汇集团内部控制分析、我国食品行业监管存在的问题、双汇的整改措施等角度,详细阐述基于内部控制角度对双汇集团“瘦肉精”事件引发的问题研究,以期完善内部控制体系。

关键词:“瘦肉精”;内部控制;行业监管;整改措施在当前竞争日益激烈的市场环境中,企业面临的各种风险呈现出复杂性和多样性的特点。

作为企业管理的一种重要手段,内部控制在控制和防范企业的风险过程中起着重要作用,内部控制的建立健全成为企业生产经营成败的关键。

河南双汇投资发展股份有限公司是以肉类加工为主、纵贯生猪养殖、屠宰、化工包装、彩色印刷、肉制品加工、物流运输、商业连锁上下游产业链的国家农业产业化重点龙头企业。

多年来,公司秉承“消费者的安全与健康高于一切、双汇品牌与形象高于一切”为食品安全理念。

然而,在2011年3月,央视3.15特别行动节目抛出一枚食品安全重担,曝光了双汇在食品生产中使用瘦肉精猪肉。

据央视曝光双汇宣称“十八道检验,十八个放心”,但猪肉不检测瘦肉精。

双汇集团作为以肉类加工为主的大型食品集团,在内部控制方面存在的问题必然会影响企业的可持续发展。

研究双汇集团内部控制问题具备相当的理论意义与实践价值。

一、双汇集团内部控制分析1、控制环境。

双汇近年来持续扩张,投资项目从未间断,与遍布全国的销售网络以及迅速扩张的产能严重不协调的是其在产业链上游的资源相当有限。

近两年,双汇虽然也涉足生猪养殖业在河南济源建立生猪养殖项目,但自产生猪远远不能满足其产能飞速扩张的需求。

双汇目前生猪自养比例在1/3以下,而此次瘦肉精风波正是源自外购生猪环节,产品质量控制体系形同虚设。

“十八道检验,十八个放心”作为双汇在产品质量中的执行标准,并没有得到贯彻和实施,最起码是没有得到全面贯彻和实施。

从“瘦肉精”事件看双汇集团内部控制2008118229 刘潞洋一、导言双汇集团是以肉类加工为主的大型食品集团,目前总资产约60多亿元,员工4万多人,在全国十多个省、市建有二十多家现代化的肉类加工基地,年屠宰生猪能力1500多万头、年销售冷鲜肉及肉类制品200多万吨,是中国最大的肉类加工基地。

在2011年3月,河南双汇公司被曝出使用含有“瘦肉精”的生猪肉进行生产,掀起食品安全舆论的轩然大波,引起全国上下消费者的广泛关注。

此次事件之后,“食品安全”更是被列入国家机关的重点监督环节。

这篇文章将以热点“双汇瘦肉精”事件为切入点,深入探讨事件背后双汇企业内部控制的问题和漏洞,并提出相关改进的建议和措施。

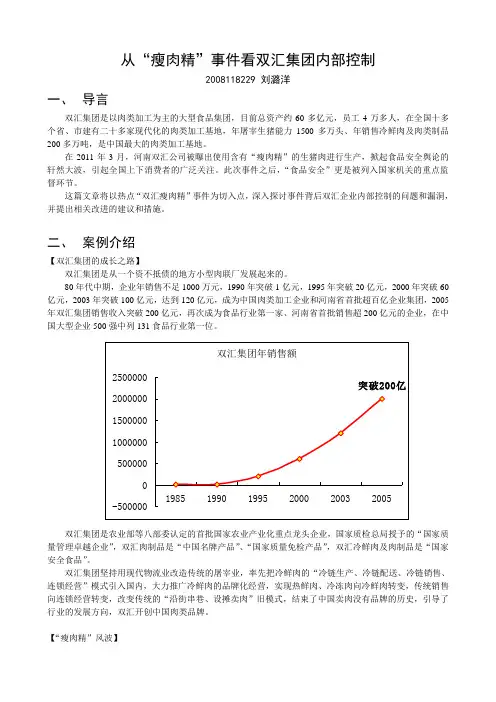

二、案例介绍【双汇集团的成长之路】双汇集团是从一个资不抵债的地方小型肉联厂发展起来的。

80年代中期,企业年销售不足1000万元,1990年突破1亿元,1995年突破20亿元,2000年突破60亿元,2003年突破100亿元,达到120亿元,成为中国肉类加工企业和河南省首批超百亿企业集团,2005年双汇集团销售收入突破200亿元,再次成为食品行业第一家、河南省首批销售超200亿元的企业,在中国大型企业500强中列131食品行业第一位。

双汇集团是农业部等八部委认定的首批国家农业产业化重点龙头企业,国家质检总局授予的“国家质量管理卓越企业”,双汇肉制品是“中国名牌产品”、“国家质量免检产品”,双汇冷鲜肉及肉制品是“国家安全食品”。

双汇集团坚持用现代物流业改造传统的屠宰业,率先把冷鲜肉的“冷链生产、冷链配送、冷链销售、连锁经营”模式引入国内,大力推广冷鲜肉的品牌化经营,实现热鲜肉、冷冻肉向冷鲜肉转变,传统销售向连锁经营转变,改变传统的“沿街串巷、设摊卖肉”旧模式,结束了中国卖肉没有品牌的历史,引导了行业的发展方向,双汇开创中国肉类品牌。

【“瘦肉精”风波】2011年,央视在3·15消费者权益日播出了一期《“健美猪”真相》的特别节目,披露了河南济源双汇公司使用瘦肉精猪肉的事实。

解析双汇门:别让内控漏洞成企业死穴来源:南方日报记者推荐讲师:郭大刚加入收藏打印文章写信给安越双汇门与三聚氰胺事件如出一撤,都属于内控问题。

但内控又是一个较为宽泛的概念,因为凡是为了实现经营目标、财报的可靠性目标和合规性目标,企业所制定的所有政策、制度和流程都属于内控范畴。

不过,有些人会狭义地以为内控主要是业务流程中的控制,比如针对以上两起事件中对供应商的认证、原料的检验等。

没错,这些是属于内控,不过主要属于控制活动层面。

而相对于其他四要素(控制环境、风险评估、信息与沟通和监督)而,这些都是比较易于规范和执行的。

而内控中更为重要的则是控制环境,比如就这两起事件而言,首要的问题是管理层在管理哲学和经营风格上存在着巨大的缺陷,完全无视风险发生的可能性。

以这样的管理哲学,是不可能去对风险进行有效的评估;即便走过场评估了、一些控制的流程也制定了,业务人员也不可能认真努力地去执行的。

所以,控制环境的改变相较于具体风险的评估和流程的设计要重要得多。

推荐讲师:郭大刚“瘦肉精”事件爆发后,被双汇人引以为豪的“十八道检测”遭到了外界的一致质疑和嘲笑。

号称“一滴瘦肉精掉进西湖都能检测出”的双汇,如今“十八道检测”却形同虚设。

双汇近日将罪魁祸首推到了源头的猪农身上,但令人费解的是,对源头猪质量的检验为何可以轻易让问题猪过关,到底是检验技术出了问题,还是企业内部管控的“软件”出了问题?本次财富案例将从企业内控入手,剖析双汇瘦肉精事件暴露出的企业内控管理失效的问题。

从管理角度来看,双汇事件的内部病因在哪里?企业应如何避免双汇式危机重演?●案例讨论本期嘉宾:李维安管理学、经济学博士,南开大学商学院院长,公司治理与网络组织专家崔自力著名管控专家、正略钧策管理咨询合伙人李超佐珠江实业集团人力资源总监,管理学博士邸启明深圳同洲电子股份有限公司■案例回放销售额10天锐减10亿3月15日,央视3•15特别节目《“健美猪”真相》的报道,将我国最大肉制品加工企业双汇集团卷入“瘦肉精”漩涡之中。

双汇瘦肉精危机公关案例及分析双汇瘦肉精事件是中国公众对食品安全问题高度关注的典型案例之一、这起事件涉及到一个知名食品企业,双汇集团,在其猪肉制品中被检测出使用瘦肉精。

该事件在舆论中引起了广泛的关注和讨论,对双汇集团造成了很大的声誉危机。

以下是对该事件的详细分析。

1.事件经过:2024年,中国媒体曝光了双汇集团使用瘦肉精的问题。

瘦肉精是一种被禁止使用在食品中的化学物质,它能够加速动物的生长,但对人体有害。

该事件的曝光立即引起了舆论的强烈关注。

2.公关危机管理不当的原因:(1)缺乏有效危机管理预案:在事件曝光之后,双汇集团并未及时作出回应,未能掌控舆论导向,并没有对事件进行透明度的处理。

(2)信息透明度不足:双汇集团在事件发生后,对事实情况未能及时和详细公开,缺少有效的沟通和解释。

(3)缺乏建立公众信任的措施:由于双汇集团长期以来在市场上的领导地位和品牌信誉,公众对其品牌具有较高的信任度。

然而,在这起事件中,双汇集团未能积极采取行动来维护其声誉,未能建立公众对其品牌的信任。

3.危机公关管理措施:(1)及时回应:双汇集团需要在事件发生后及时回应,并就事件进行全面的调查。

要迅速采取行动来制止使用瘦肉精,并向公众保证采取有效措施确保产品品质。

此外,还应及早公布调查结果和相应的处理措施。

(2)加强信息透明度:在事件发生后,双汇集团应当向公众提供充分的信息,包括事件的原因、影响范围、以及相关的处理措施等。

这样可以增加公众对双汇集团的信任度,并让公众对事件有一个全面的了解。

(3)积极回应舆论关切:社交媒体是舆论传播的重要渠道,双汇集团应该积极主动地回应公众和媒体的关切,提供实时的回应和更新,并积极与关注者互动交流,回答他们的问题和担忧。

4.教训和启示:(1)建立有效的危机管理预案:企业应事先制定好危机管理预案,以便在危机事件发生时能够迅速采取行动。

这包括明确的责任分工、信息发布渠道以及公关活动的安排等。

(2)加强食品安全监管:政府和监管机构应加强对食品企业的监管,建立更加严格的食品安全标准,防止类似事件的再次发生。

简单介绍你搜集到的MBO的案例,并谈谈你的体会。

一、双汇集团MBO案例分析1.双汇MBO背景双汇集团是中国著名的综合性食品集团,其主要业务实在肉制品加工方面。

双汇企业总资产超过人民币100亿元,是当下国内最大的肉类加工基地。

在双汇集团管理层收购之前,双汇集团公司投入本公司的净资产共18869.32万元(不含商标权)。

以上述净资产值为基数,按65.186%的比例折为12300万股国家股,由漯河市国有资产管理局委托双汇集团公司进行相关的管理和经营事项。

2.双汇管理层收购的过程管理层收购分为直接收购和间接收购。

双汇发展管理层先后尝试过直接收购和间接收购,最终通过控股母公司双汇集团的方式实现对上市公司双汇发展的控制。

双汇发展管理层收购历时8年,大致分为3个阶段。

第一阶段(2002年—2005年):“双海”投资。

第二阶段(2006年—2008年):国际投行、境外壳公司的配合。

第三阶段(2009年—2010年):管理层收购圆梦。

二、双汇集团MBO前后的对比1.MBO后的股权结构双汇在信托的方式下,在英属维尔京岛屿成立RiskGrand(兴泰)公司,进一步通过其100%控股在英属维尔京群岛建立了雄域公司;再由雄域联合其他公司成立ShineC公司(现为双汇国际)。

双汇集团管理层通过雄域向国外银行融资买了双汇集团以外的双汇实业企业和一些外资持股比例,收购“大双汇”未上市资产,继而通过增加资产和扩充股份的方式注入双汇国际,变成其股东,持有双汇国际31.82%的股权,双汇国际直接持有21.18%双汇发展的股权,间接通过双汇集团持有30.27%双汇发展的股权。

2.绩效分析盈利能力分析:在2007年第一阶段MBO基本完成前后,每股收益、净资产收益率以及每股净资产整体都是上升的;2010年末MBO基本完成后,三个指标均有不同程度的上涨,一定程度上说明了MBO对企业盈利能力带来的正效益。

偿债能力:双汇发展管理层收购前后,双汇发展的资产负债率都小于100%,并且处于50%下面,这就很好的表明了企业的偿债能力良好。

从“瘦肉精”事件看双汇的内部控制一、案例企业及案例事件介绍1、双汇集团概述双汇集团是以肉类加工为主的大型食品集团,总部位于河南省漯河市,总资产100多亿,2010年销售收入突破500亿,是中国最大的肉类加工基地。

双汇集团是国家农业产业化重点龙头企业,以“诚信立企,德行天下”为核心价值观,并坚持“产品质量无小事,食品安全大如天”的质量理念。

2011年初双汇集团重组双汇发展(双汇集团子公司,于1998年在深交所上市),实现了整体上市,脱身于漯河市肉联厂的国有企业双汇,已经变为由外资控股的A股公众公司。

济源双汇是双汇正在实施的重大资产重组中的拟注入资产。

2、“瘦肉精”事件概述2011年3月15日央视新闻频道《每周质量报告》的3·15特别节目播出了《“健美猪”真相》,对于河南孟州等地部分养猪场饲喂有“瘦肉精”的生猪流入济源双汇食品有限公司进行了报道,济源双汇分公司瞬间成为众矢之的,双汇集团也一度被推到舆论的风口浪尖。

节目播出后,双汇集团立即召开一系列的会议进行积极应对,及时发布相关公告声明,并采取“瘦肉精”在线逐头检验的措施,强化源头控制,保证食品安全。

二、案例事件原因分析1、三大目标分析第一,此次“瘦肉精”事件导致双汇集团的经营目标受到巨大损害。

据4月5日的报道,双汇集团半月粗略估计损失已超过121亿元,包括双汇发展股价跌停,市值蒸发103亿;销售减少15个亿;济源双汇处理肉制品和鲜冻品直接损失预计3000多万;瘦肉精多头检查,全年预计增加检测费3个多亿;预计3月减少税收8500多万。

除了直接经济损失,品牌美誉受到巨大伤害,双汇经销商“跳槽”加盟竞争对手,更令双汇的长期损失无法估量。

第二,报告目标并没有受到损害,只是集团因此推迟一个月披露2010年年报,对报告内容进行了一定的调整。

第三,双汇集团并没有违法行为,合规目标得到合理保障。

早在2002年2月,农业部会同卫生部和国家药品监督管理局联合出台了《禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品目录》,将“瘦肉精”列为禁用药品,禁止在饲料生产和饲养过程中使用,并将“瘦肉精”列入年度例行监测计划,对于发现的违法行为,要求监管部门发现一起、查处一起,绝不姑息。

双汇事件案例分析目录一、内容概述 (2)1. 研究背景与意义 (2)2. 双汇事件概述 (3)二、双汇发展概况 (4)1. 公司简介 (5)2. 业务模式与发展历程 (6)3. 市场地位与影响力 (7)三、双汇事件背景 (8)1. 事件起因 (9)2. 事件经过 (10)3. 事件影响 (11)四、双汇事件原因分析 (12)1. 管理层决策失误 (13)2. 内部控制不足 (14)3. 外部环境变化 (15)五、双汇事件后果分析 (16)1. 财务损失 (18)2. 品牌形象受损 (18)3. 市场反应 (19)4. 法律责任 (21)六、双汇事件的启示与反思 (22)1. 企业内部管理的重要性 (23)2. 风险控制与危机管理 (24)3. 企业社会责任与可持续发展 (25)七、结论 (27)1. 事件总结 (28)2. 对企业的启示 (29)3. 对行业的借鉴意义 (30)一、内容概述该事件揭示了双汇在食品安全管理上的严重漏洞和不当行为,在收购生猪时,双汇未能按照规定对生猪进行必要的检验和检疫,导致大量使用含有瘦肉精的猪肉。

这种行为不仅违反了相关法律法规和行业标准,也严重损害了消费者的身体健康和权益。

双汇事件引起了政府和社会的广泛关注,政府部门迅速介入调查,并依法对双汇及其相关责任人进行了处理。

双汇也积极采取措施进行整改,加强食品安全管理和质量控制,以恢复消费者信心。

双汇事件还引发了人们对食品安全问题的深刻反思,人们开始更加关注食品安全问题,对食品企业的道德和责任提出了更高的要求。

政府和社会各界也在加强食品安全监管和制度建设,以保障公众的饮食安全和健康。

双汇事件是一起严重的食品安全事件,它给双汇企业带来了巨大的损失和声誉损害,也给整个食品行业敲响了警钟。

我们应该从中吸取教训,加强食品安全管理和监管,确保人民群众的饮食安全和健康。

1. 研究背景与意义双汇事件作为近年来备受关注的食品安全事件之一,引起了社会各界的广泛关注。