豆粕蛋白溶解度和尿酶值

- 格式:doc

- 大小:41.00 KB

- 文档页数:8

蛋白质溶解度的测定

蛋白质溶解度

蛋白溶解度的测定

一、适用范围:本方法适用于豆粕生熟度的检测

二、定义蛋白溶解度是根据蛋白质在一定含量的KOH溶解PRO 的质量。

三、分析结果:生大豆的PS达100%,在日常分析中,当PS大于85%则认为大豆粕过生。

当PS小于75%则认为大豆粕过熟。

PS在80%左右时大豆粕加工适度。

四、试剂:本方法除特殊注明外,试剂均为分析纯,水均为蒸馏水。

1 .氢氧化钾溶液:0.2% 相当于0.042mol/L,PH12.5。

2. 其它试剂为凯氏定氮所需的标准试剂。

3. 称取2.360gKOH于容量瓶中,加水溶解并稀释至1000ml。

注意补充KOH试剂的纯度。

(KOH纯度为82%时应称取量为2.878g。

五、测定方法称取粉细(防止过热)后的豆粕1.5g与250ml烧杯中。

加75ml氢氧化钾,在磁力搅拌器上搅拌20min,将溶液转至离心管中,用2700r·min速度离心10min后过滤。

吸取滤液15ml,放入消化管中,用凯氏定氮法测定其中的PRO的含量,此含量相当于0.3g试样中溶解的蛋白质量。

加入12ml硫酸和催化剂进行消化。

(后面的步骤与粗蛋白的方法一样)

六、测定结果的计算与分析

Ps=(0.3g样品中粗蛋白质的含量/原样中粗蛋白质的含量)*100。

饲料用大豆粕国家标准一、主题内容与适用范围本标准规定了饲料用大豆粕的质量指标及分级标准。

本标准适用于以大豆为原料以预压—浸提或浸提法取油后所得饲料用大豆粕。

二、引用标准GB 5490-5539 粮食、油料及植物油检验GB 6432-6439 饲料粗蛋白、粗脂肪、粗纤维等项测定方法GB 8622 大豆制品中尿素酶的活性测定三、感官性状本品呈浅黄褐色或淡黄色不规则的碎片状,色泽一致,无发酵、霉变、结块、虫蛀及异味异嗅。

四、水分水分含量不得超过13.0%五、夹杂物不得掺入饲料用大豆粕以外的物质,若加入抗氧化剂、防霉剂等添加剂时,应做相应的说明。

六、质量指标及分级标准1.以粗蛋白质、粗纤维、粗灰分为质量控制指标,按含量分为三级,见下表。

表1 配合饲料、浓缩饲料和预混合料产量(万吨)3.三项质量指标必须全部符合相应等级的规定。

4.二级饲料用大豆粕为中等质量标准,低于三级者为等外品。

七、脲酶活性允许指标1.脲酶活性定义为在30±5℃和pH值等于7的条件下,每分钟每克大豆粕分解尿素所释放的氨态氮的毫克数。

2.饲料用大豆粕的脲酶活性不得超过0.4。

八、检验1.水分、粗蛋白质、粗纤维、粗灰分的检验,按照GB6432-6439的有关规定执行。

2.脲酶活性的检验按GB 8622执行。

九、卫生标准应符合中华人民共和国有关饲料卫生标准的规定。

十、包装、运输和储存饲料用大豆粕的包装、运输和储存,必须符合保质、保量、运输安全和分类,分级储存的要求,严防污染。

中华人民共和国农业部1998-10-11批准,1989-09-01实施。

2.各项质量指标含量均以87%干物质为基础计算。

豆粕的品质控制发表时间:2009-8-6 15:28:25访问次数:294豆粕作为目前最好的植物蛋白饲料,除蛋氨酸略缺乏外,其它各种氨基酸都比较平衡,在饲料生产中应用最为广泛。

豆粕的色泽、形状、气味等感观指标和脲素酶、粗蛋白含量、水分等理化指标是衡量豆粕质量的重要参数,一般要求色泽为金黄色至浅褐色,质地要求颗粒大小一致、流动性好、不结块、不成饼、无微尘,气味为新鲜大豆粕固有的气味,无霉味、酸味、氨味或烧灼味,不含尿素、氨、农药、种子或霉变,容重为570g/l~640g/l。

豆粕质量一方面受上述各种营养素含量如能量、粗蛋白质、纤维素以及各种感官指标等的影响;另一方面受加工的影响。

加热不足,造成豆粕偏生,抗胰蛋白酶活性较强;加热过度,造成豆粕过熟。

无论哪种情况,都会影响氨基酸利用率和代谢能值,进而影响畜禽生产性能,降低饲料的转化效率。

豆粕的常规营养指标已经得到人们的重视,特别是蛋白含量。

这里着重介绍一下应该引起足够重视的几个影响豆粕质量的指标。

尿酶活性:判断豆粕加热不足的主要指标是尿酶活性,尿酶活性是指:在30±5℃和PH值等于7的条件下,每分钟每千克豆粕分解尿素所释放的氨态氮的毫克数。

其原理是大豆中含有不等量的尿酶,尿酶本身无营养意义,但它与抗胰蛋白酶的含量接近,而又遇热变性失活的程度与抗胰蛋白酶相似,因此,尿酶活性用来作为豆粕加热是否偏生的间接估测指标。

抗胰蛋白酶和尿酶活性不仅受加热温度的影响,还受到加热时间及水分含量的影响,水分含量越低,抗胰蛋白酶和尿酶活性的破坏程度越小。

实验室测定尿酶活性的方法较复杂,也可用酚红法快速而简单的估测尿酶活性。

一般来说,尿酶活性在0.05~0.4(有的油厂限定为0.05~0.5)之间表示豆粕加热适度,若大于0.4表示偏生(有的油厂限定为≤0.5);尿酶活性没有负值,最低为0。

尿酶活性的测定方法是:在装样品的试管中加入已加磷酸盐缓冲液的尿素溶液,塞住管口并充分混合,然后放在30℃的恒温水浴中,每5分钟搅拌一次。

饲料用花生粕1主题内容与适用范围本标准规定了饲料用花生粕的质量指标,用于明发同茂饲料公司所用的花生粕。

2 感官性状碎屑状,色泽呈新鲜一致的黄褐色或浅褐色,无发酵、霉变、虫蛀、结块及异味异臭。

不得掺入饲料用花生粕以外物质,若加入抗氧化剂,防霉剂等添加剂时,应做相应的说明。

4 质量指标水分≤12.0%粗蛋白质≥45.0%粗纤维< 6.5%粗脂肪≤2.0%粗灰分< 8.0%5 卫生指标黄曲霉毒素B1(mg/kg)≤0.05,其它卫生指标应符合中华人民共和国《饲料卫生标准》GB 13078的有关规定6 检验水分、粗蛋白质、粗纤维、粗灰分等指标按《饲料工业标准汇编》2002版执行。

对公司不能检测的项目或有争议的检测结果,根据需要可送相应的检测机构进行检测。

棉籽粕的质量指标及验收指标1主题内容与适用范围本标准规定了饲料用棉粕的质量指标,适用明发同茂饲料公司所用的棉粕。

2 感官性状颜色:本品为新鲜、均匀一致的黄褐色或暗红褐色,在此范围内颜色浅者品质较佳,色泽深说明储存久或加热过度。

质地:小块或粗粉状态,流动性好。

90%可通过8目筛。

味道:棉籽粕特有的风味,略带棉籽油味道。

无酸败味、腐味、焦味、霉味、或其他异味、无霉变、无结块。

杂质:本品不应有棉籽粕以外的物质。

4 质量指标(暂行指标)水分≤13.0%;粗蛋白质≥40.0% ;粗纤维≤12.0%;粗灰分≤7.0%5 卫生指标游离棉酚(mg/kg)≤1200 霉菌总数(1000个/g)< 50 其它卫生指标应符合中华人民共和国《饲料卫生标准》GB 13078的有关规定6 检验水分、粗蛋白质、粗纤维、粗灰分等指标按《饲料工业标准汇编》2002版执行。

对公司不能检测的项目或有争议的检测结果,根据需要可送相应的检测机构进行检测。

膨化大豆的质量指标及验收指标1主题内容与适用范围本标准规定了饲料用膨化大豆的质量指标,适用明发同茂饲料公司所用的膨化大豆。

本标准适用于以大豆为原料,经干法或湿法膨化生产工艺生产得到的松散颗粒状饲料用原料。

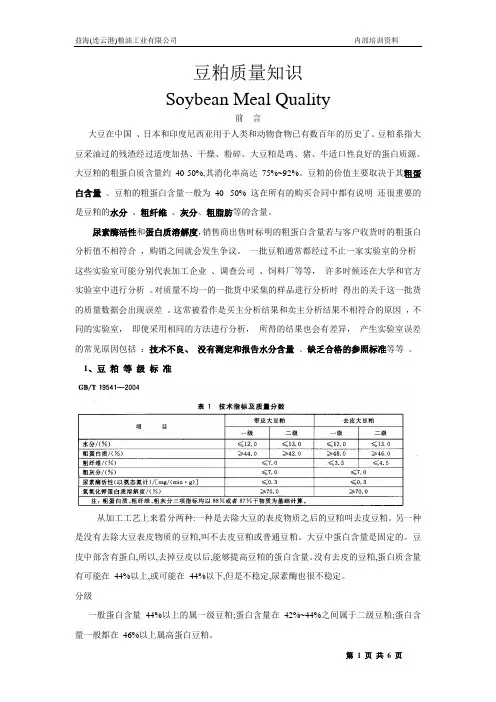

豆粕质量知识Soybean Meal Quality前言大豆在中国、日本和印度尼西亚用于人类和动物食物已有数百年的历史了。

豆粕系指大豆采油过的残渣经过适度加热、干燥、粉碎。

大豆粕是鸡、猪、牛适口性良好的蛋白质源。

大豆粕的粗蛋白质含量约40-50%,其消化率高达75%~92%。

豆粕的价值主要取决于其粗蛋白含量。

豆粕的粗蛋白含量一般为40 -50% 这在所有的购买合同中都有说明还很重要的是豆粕的水分、粗纤维、灰分、粗脂肪等的含量。

尿素酶活性和蛋白质溶解度,销售商出售时标明的粗蛋白含量若与客户收货时的粗蛋白分析值不相符合,购销之间就会发生争议。

一批豆粕通常都经过不止一家实验室的分析这些实验室可能分别代表加工企业、调查公司、饲料厂等等,许多时候还在大学和官方实验室中进行分析。

对质量不均一的一批货中采集的样品进行分析时得出的关于这一批货的质量数据会出现误差。

这常被看作是买主分析结果和卖主分析结果不相符合的原因,不同的实验室,即使采用相同的方法进行分析,所得的结果也会有差异,产生实验室误差的常见原因包括:技术不良、没有测定和报告水分含量、缺乏合格的参照标准等等。

1、豆粕等级标准从加工工艺上来看分两种:一种是去除大豆的表皮物质之后的豆粕叫去皮豆粕。

另一种是没有去除大豆表皮物质的豆粕,叫不去皮豆粕或普通豆粕。

大豆中蛋白含量是固定的。

豆皮中部含有蛋白,所以,去掉豆皮以后,能够提高豆粕的蛋白含量。

没有去皮的豆粕,蛋白质含量有可能在44%以上,或可能在44%以下,但是不稳定,尿素酶也很不稳定。

分级一般蛋白含量44%以上的属一级豆粕;蛋白含量在42%~44%之间属于二级豆粕;蛋白含量一般都在46%以上属高蛋白豆粕。

2、豆粕的质量指标及影响因素2.1豆粕的外观质量及影响因素2.1.1粒度大豆粕粒度是指大豆粕中存在的结构尺寸不同的颗粒。

虽然国标中未对豆粕粒度作具体要求,但是豆粕作为一种商品其颗粒大小对其交易价格有一定的影响。

分辨豆粕的好坏一、豆粕的感官鉴定优质纯豆粕呈不规则碎片或粉状,偶有少量结块。

而掺入了沸石粉、玉米等杂质后,颜色浅淡,色泽不一,结块多,可见白色粉末状物。

另外,若豆壳太多,则品质较差。

优质豆粕为淡黄褐色至淡褐色,色泽一致。

如有掺杂物,则有明显色差。

如果色泽发白多为尿素酶过高,如果色泽发红则尿素酶偏低。

淡黄色豆粕是因为加热不足,暗褐色或深黄色豆粕是因为过度加热所至,品质均较差。

优质豆粕具有烤豆香味,不应有腐败、霉坏或焦化味、生豆腐味及豆腥味(新生产的豆粕有豆腥味)。

而掺入了杂物的豆粕闻之稍有豆香味,掺杂量大的则无豆香味。

加热严重过度时有焦糊味,加热不足的含在口中则有生大豆的腥味。

安全水分内的豆粕用手抓时散落性好,水分过高的豆粕用手抓则感发滞。

二、豆粕的物理评定正常纯大豆粕的容积重为594~610g/l(片状490~640g/l、粉状300~370g/l),将所测样品容重与之相比,若超出较多,说明该豆粕掺假。

取样品少量,加适量水,搅拌,静置数分钟,泥土使水变浑浊,砂石、其它矿物则沉水底,麸皮漂浮于水面。

绝大多数掺杂物都有颗粒细、比重大、价格廉的共同特点,豆粕中如有掺假物,包装体积通常会变小,而重量则增加,可通过包装体积的大小来判别原料是否正常。

粉碎时,假豆粕粉尘较大,装入玻璃杯中粉尘会粘附于瓶壁,而纯豆粕无此现象。

观察过筛后各层筛上物的构成及种类;。

纯豆粕镜检时可见外壳内外表面光滑,有光泽,并有被针刺时的印记。

当豆粕中有玉米、麦麸、棉仔饼、贝壳粉、花生壳等掺假物时的镜检可见(1)玉米粒皮层光滑,半透明,并带有似指甲纹路和条纹,这是玉米粒区别于豆仁的显著特点,另外,玉米粒的颜色也比豆仁深,呈桔红色。

(2)麦麸中麦片外表面有细皱纹,部分有麦毛。

(3)棉籽饼中菜籽壳碎片较厚,断面有褐色或白色的色带呈阶梯型,有些表面附有棉丝。

(4)贝壳粉颗粒方形或不规则,色灰白。

(5)花生壳有点状或条纹状突起,也有呈锯齿状。

豆粕是大豆提取豆油后得到的一种副产品。

按照提取的方法不同,可以分为一浸豆粕和二浸豆粕二种。

其中以浸提法提取豆油后的副产品为一浸豆粕,而先以压榨取油,再经过浸提取油后所得的副产品称为二浸豆粕。

在整个加工过程中,对温度的控制极为重要,温度过高会影响到蛋白质含量,从而直接关系到豆粕的质量和使用;温度过低会增加豆粕的水份含量,而水份含量高则会影响储存期内豆粕的质量。

一浸豆粕的生产工艺较为先进,蛋白质含量高,是国内目前现货市场上流通的主要品种。

按照国家标准,豆粕分为三个等级,一级豆粕、二级豆粕和三级豆粕。

从目前国内豆粕现货市场的情况看,目前年国内豆粕加工总量(不含进口豆粕)大约为 1000万吨,其中一级豆粕大约占20%,二级豆粕占75%左右,三级豆粕约占5%,三个等级豆粕流通量的变化主要与大豆的品质有关。

从不同等级豆粕的市场需求情况看,国内少数有实力的大型饲料厂使用一级豆粕,大多数饲料厂目前主要使用二级豆粕(蛋白含量43%),二级豆粕仍是国内豆粕消费市场的主流产品,三级豆粕已很少使用。

豆粕一般呈不规则碎片状,颜色为浅黄色至浅褐色,味道具有烤大豆香味。

豆粕的主要成分为:蛋白质40%~48%,赖氨酸2.5%~3.0%,色氨酸0.6%~0.7%,蛋氨酸0.5%~0.7%。

豆粕是棉籽粕、花生粕、菜籽粕等12种动植物油粕饲料产品中产量最大,用途最广的一种。

作为一种高蛋白质,豆粕是制作牲畜与家禽饲料的主要原料,还可以用于制作糕点食品,健康食品以及化妆品和抗菌素原料。

大约85%的豆粕被用于家禽和猪的饲养,豆粕内含的多种氨基酸适合于家禽和猪对营养的需求。

实验表明,在不需额外加入动物性蛋白的情况下,仅豆粕中所含有的氨基酸就足以平衡家禽和猪的营养,从而促进牲畜的营养吸收。

在家禽和生猪饲养中,豆粕得到了最大限度的利用。

只有当棉籽粕和花生粕的单位蛋白成本远低于豆粕时才会被考虑到使用。

事实上,豆粕已经成为其它蛋白源比较的基准品。

在奶牛的饲养过程中,味道鲜美、易于消化的豆粕能够提高出奶量。

出口大豆饼粕脲酶活性测定方法pH增值法、盐酸中和法1.适用范围本方法适用于大豆饼粕类脲酶活性的测定。

2.方法一2.1.术语脲酶活性:在规定的操作条件下,使试样中的脲酶分解尿素释放出氨基氮,以溶液pH值的变量表示。

2.2.原理概要将研细的试样与缓冲尿素溶液混合,在30℃作用30min后,测定溶液的pH值。

2.3.主要试剂和仪器2.3.1.主要试剂磷酸缓冲溶液:将3.403g KH2PO4和4.355g K2HPO4溶解并稀释至1000mL。

临用前,以强酸或强碱调节其pH至7.0,其使用期限不超过90d;缓冲的尿素溶液:溶15g尿素(NH2CONH2)于500mL磷酸缓冲溶液中。

加入5mL甲苯,用于防腐和防止霉菌生长。

按上法调节其pH至7.0。

2.3.2.仪器分析天平:感量0.1mg;研磨器:易于清理,研磨过程中不发热,并能达到要求的磨粉细度;恒温水浴:能控制于30±0.5℃;pH计:备有玻璃电极和甘汞电极,灵敏度不低于±0.02pH单位,同时附有温度补偿;试管:直径22mm,长150mm,具橡胶塞;烧杯:容量10mL;单刻度移液管:10mL;精密计时器;标准筛。

2.4.试样的制备用研磨器将约10g的样品,在不升高温度的条件下尽可能研细,使其通过60目标准筛的量不少于60%。

收集全部磨碎物于广口瓶中,小心混合并立即进行分析。

2.5.过程简述准确称取试样0.200g,放入试管内,加10mL缓冲的尿素溶液,塞好橡胶塞,混匀。

置于30±0.5℃水浴中,记下时间。

隔5min放入第二个与此相同的试管作重复试验。

另称试样0.200g,放另一试管内,加10mL磷酸缓冲溶液,塞好橡胶塞,混匀,作为空白试验。

与上管间隔5min置于同一水浴中。

在消化过程中,每隔5min将试管内容物都摇匀一次。

每个试管都在消化30min后,从水浴中取出,倒出上清液于小烧杯中。

并在从水浴中取出后恰好5min时,测定pH 值读数。

大豆蛋白是家禽日粮中最为重要的,也是质量最好的植物蛋白饲料,除蛋氨酸略缺乏外,其它各种氨基酸都接近理想平衡。

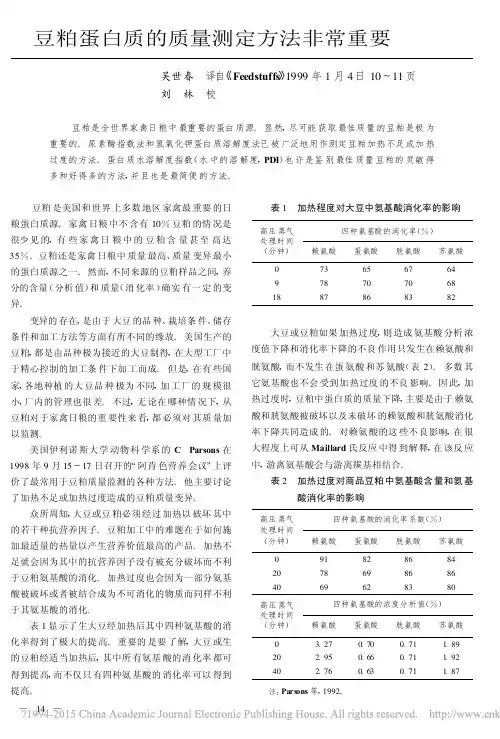

如同其它蛋白质饲料一样,豆粕质量受各种营养素含量的影响,如能量、蛋白质、纤维素和氨基酸等,例如普通豆粕与去皮豆粕间在以上指标方面就有很大的差别(见表1)。

去皮豆粕由于纤维素含量低而有较高的能量水平。

但是蛋白质水平高的豆粕不一定保证低纤维和高能量水平,例如某些未去皮中国豆粕的蛋白质含量可高达48%甚至50%,而仍然含有6%至7%的纤维素。

因此高蛋白水平豆粕的代谢能水平仍然可能因纤维素含量高而下降,尚未见到这些高蛋白质“高纤维素”豆粕的代谢能测定值。

但一般可以估计:在去皮豆粕纤维素正常含量3.5%以上时,每增加1%纤维素使每公斤猪饲料的代谢能下降32至42大卡,而每公斤禽饲料则下降将近60大卡。

另一方面,豆粕质量在很大程度上受加工方面问题的影响而使它的氨基酸含量和氨基酸消化率以致于能量受到影响。

本文主要讨论由加工不足或加热过度所引起的豆粕质量变异以及对生产性能的影响,同时介绍目前可行的鉴定豆粕质量的方法—尿酶活性(pH变化值)与0.2%氢氧化钾蛋白溶解度,并加以评估。

一、生大豆——抗胰蛋白酶与尿酶众所周知,豆粕必须经过适度热加工以破坏大豆中所含的数种抗营养物质。

其中对畜禽影响最大者为抗胰蛋白酶(Tripsin Inhibitor),有幸的是这些抗营养因子在加热后都会遭到破坏。

适度加热是豆粕加工的关键,因为加热不足或过度都会降低豆粕的营养价值。

抗胰蛋白酶是生大豆中的一种蛋白酶抑制物,它在消化道内能使胰蛋白酶和凝乳酶失活,从而降低蛋白质的消化率,并引起胰脏代偿性增大,由于胰酶富含硫氨基酸,因此,大量分泌消化酶可能加剧大豆蛋白含硫氨基酸的缺乏现象。

抗胰蛋白酶的测定方法很耗时也很昂贵,因此需要寻找一种简易而快速的测定方法。

生大豆中含不等量尿酶(Urease)。

尿酶本身无营养意义,但它与抗胰蛋白酶的含量接近,而且遇热变性失活的程度与抗胰蛋白酶相似(图1),因此可用尿酶活性作为豆粕加工适宜度的间接估测指标。

抗胰蛋白和尿酶(UA)活性不仅受到加热的温度影响,而且还受加热时间及水分含量的影响(图2,图3)。

由图可见,在水分含量很低时,抗胰蛋白酶和尿酶活性的破坏程度不大。

尿酶的测定方法比较简单,它的原理是过生豆粕中的尿酶使试剂中的尿素释放氨气而使溶液的pH值升高,并以尿酶指数表示。

尿酶活性定义为:在30±0.5℃和pH为7的条件下,每分钟每克大豆制品分解尿素后,所释放氨态氮的毫升数。

大多数美国的测定表明:为破坏抗营养物质尿酶值应在0.20或以下。

美国饲料工业协会建议的尿酶值为0.05—0.20。

反刍家畜的日粮中往往加有尿素,因而过高的尿酶值有可能导致氨中毒。

因此,在美国,反刍动物饲养者对豆粕尿酶值的要求是≤0.20。

Waldroup及其同事(1985)在阿肯色大学的研究表明用尿酶值为0.5的豆粕饲喂肉用仔鸡也能得到良好的生长效果与饲料报酬(图4)。

在欧洲则认为0.5是可接受的尿酶值(Deschrifver,1977)。

但是,加工的适宜度不仅取决于畜种、年龄和畜禽的生产阶段,而且也取决于大豆品种及储存时的状况。

例如,若将严寒损害的大豆储存6个月以上,则抗胰蛋白酶含量会增加(Wright,1981),但未受严寒损伤的大豆并不出现此种现象。

以下列出尿酶pH变化值和尿酶活性(毫克氮/分钟,30℃)与豆粕加工程度的关系,以供参考。

尿酶活性的测定方法按美国油料与谷物协会(A.O.C.S-American Oil and Cerea1 Society)建议的方法进行(见附录1),为便于饲料厂或原料采购地使用的尿酶快速测定方法见附录2。

二、什么是蛋白溶解度,为什么要测定蛋白溶解度高温能使还原性碳水化合物,如葡萄糖与赖氨酸的epsi1on游离氨基酸起作用,即美拉德反应(Mail1ard Reaction)。

其结果使赖氨酸分子成为不能被利用,因而使蛋白质的消化率降低。

蛋白质分子中的其它氨基酸,如精氨酸、组氨酸和色氨酸也受热过度的影响,还原性化合物也包括酮与醛。

感观上美拉德反应的产物呈现棕色。

故又称棕色反应。

该过程的反应式如下:鉴定豆粕过熟的方法是在0.2%KOH溶液中测定豆粕的蛋白溶解度。

此方法在近十年来被认为是评估大豆加工过度与加工不足的最佳方法。

其原理是:加热使游离氨基酸与其它化合物的基团形成不能为消化酶所打开的分子间和分子内的结合键,因而降低了蛋白质的溶解度(Ford&Shamrock,1941)。

60年代末,Rinehart先生在为Purina饲料公司工作时,首先将蛋白溶解度作为评定豆粕加工适宜度的方法。

之后十年间,此法在巴西得到广泛的应用。

由于该项技术基本上为私人公司所采用,所以美国的科研文献在80年代末才开始出现对它的评估(Da1e等,1987;Araba&Dale,1990;Anderson-Haferman等,1992;Parson等,1992,1998等)。

测定样品在0.2%氢氧化钾溶液中的蛋白溶解度,需要使用离心机,并进行两次定氮。

具体方法见附录3。

Araba和Dale在1990年发表的文章中的结论是:对于小鸡,蛋白溶解度低于70%的豆粕营养价值已受到破坏,蛋白溶解度低于65%几乎可以肯定豆粕加热过度。

近年来由于美国加工技术的改进,蛋白溶解度有增高的趋势。

三、豆粕质量与家禽生产性能本节将列举不同的试验结果说明加工不当的豆粕对家禽生产性能的影响以及鉴定豆粕的化学指标与生产性能的关系。

Dale等1987年率先使用蛋白溶解度指标评定豆粕质量,并进行了饲养试验,结果见表2。

80年代末作者见到国内使用全豆粕的无鱼粉日粮的效果较差,便模仿国内豆粕(饼)加工过生或过熟的条件,在加拿大Guelph大学进行两个饲养试验,结果见表3。

从试验I的结果可见,肉鸡的增重与饲料转化效率随豆粕的过热程度加深而降低。

正常豆粕组内添加与不添加赖氨酸两个水平之间,增重和饲料报酬的差异均不显著,数字上的差别说明基础日粮稍缺赖氨酸。

但随着温度的升高,各温度处理的增重和饲料报酬在添加与不添加赖氨酸两个水平间差异显著(p<0.05)。

尤以187℃下差异最大;赖氨酸组较不添加的组增重提高211克(p<0.05),饲料转化效率提高0.43(p<0.05)。

试验充分表明ε氨基发生美拉德反应(Maillard)而降低豆粕中赖氨酸的利用率,而日粮中添加赖氨酸有助于克服过度加热对生产性能的不良影响。

试验II中生豆粕组21日龄肉用仔鸡的增重较正常组低159克,而饲料转化效率差0.4。

可见生豆粕中抗胰蛋白酶对肉用仔鸡的生长具有明显的抑制作用。

试验I和II的结果表明:豆粕质量的化学指标与肉鸡生产性能密切相关,试验II中生豆粕的尿酶活性非常高,为3.08,蛋白溶解度为91%,而正常豆粕这两种指标分别为0.24与76%。

长期以来已知生豆粕中的抗胰蛋白酶使生长鸡的胰脏肿大。

试验II中生豆粕对胰脏的影响见表4,由表可见饲喂生豆粕的肉仔鸡21日龄湿胰重比正常豆粕组高2.5倍(p<0.05),干胰重高2倍(p<0.05)。

从外观上看,饲喂生豆粕组肉用仔鸡胰脏明显肿大,色黄白,较正常胰脏稍坚硬。

组织学检查发现:生豆粕组鸡的胰脏细胞显著肥大;而且细胞质为酶原颗粒所充满。

从形态上看,以每0.18mm2的细胞计数,生豆粕组显著地少于正常豆粕组。

在90年代初本文作者用蛋白溶解度和尿酶指标对中国的豆粕(饼)质量进行了评估。

张志搏(1990)进行了4(四种不同加工处理的豆饼)×2(加0.3%赖氨酸,0)的蛋鸡试验。

豆饼加工条件与试验结果见表5与表6。

蛋鸡试验结果(表6)表明:豆饼质量对产蛋率、日产蛋量、饲料转化效率及母鸡体重的影响极为显著(p<0.01)。

饲喂生豆饼(I)的生产性能最差,它与饲喂正常豆饼母鸡的蛋重相差1.8克;日产蛋量相差12.2克;饲料转化效率差1.21,试验期末母鸡体重相差309克,饲喂生豆饼的母鸡处于减重状态。

其它三号豆饼(II、III、IV)之间的饲喂效果在总体统计分析时差异不显著,但数字上有差异,以正常的III号豆饼的效果最佳,过熟的IV号最差。

添加赖氨酸对蛋鸡生产性能影响不显著(P>0.05),很可能是由于基础日粮含有足够的赖氨酸或平均产蛋率过低之故。

但单独统计采食过熟豆饼中不加与加0.3%赖氨酸的两组母鸡的生产性能时,它们的产蛋率、蛋重和日产蛋量差异显著(P<0.05),同样说明豆饼加热过度对赖氨酸有破坏作用。

以上饲喂效果与表中四种豆饼的化学指标非常相符。

显然,从化学指标看;I号豆饼为生饼;II号偏生;III号的蛋白溶解度(76%)与尿酶值(0.15)都说明加工适宜,而且饲喂效果最佳。

IV号饼为模仿生产中的过熟豆饼,即将II号饼粉碎后在180℃下烘烤20分钟而制成。

由于饼层过厚,致使受热不均。

因此所测化学指标为过生和过熟二者的混合效果。

杨秀文(1991)用南苑出口免检的豆粕作对照与当时国内市场上质量较差的豆粕(饼)进行4(不同豆粕)×2(蛋白为22.5,17.5%)×2(赖氨酸为0.35%,0)的肉用仔鸡试验。

豆粕的化学指标及试验结果见表7。

由表可见:评定豆粕加工程度的化学指标——尿酶活性与蛋白溶解度的测定值与肉仔鸡的生产性能相符。

不论在高、低蛋白水平下,优质豆粕的饲喂效果都显著优于过生与过熟的,低蛋白加0.35%赖氨酸足以补偿因加热过度而对营养的破坏作用。

Araba与Dale(1992)给加热过度的豆粕单独或同时补加两种、三种氨基酸(赖、精、蛋),结果如下表(见表8)。

该试验将豆粕高压蒸煮0~40分钟后,蛋白溶解度与尿酶活性分别为80.3%、48.2%与0、0。

对于加热过度的豆粕,无论单独补充或一同补充精氨酸(0.2%)、蛋氨酸(0.1%),其结果与未补充组的饲喂效果没有差异。

但是,给加热过度的豆粕补充0.2%赖氨酸,无论单独补充,或同时补充精氨酸(0.2%)、蛋氨酸(0.1%)中的一种;或二种;或三者一同补充,与加热过度未补充赖氨酸;或仅补充精氨酸、蛋氨酸中的一种或二者一同补充;或与未补充而又未经蒸煮的豆粕相比,雏鸡的增重都有显著的提高。

以上数个试验结果一致表明:豆粕加热过度降低了赖氨酸的利用率,因而使家禽的生产性能下降,额外补充赖氨酸能起到一定的补偿作用。

为了调查国内豆粕(饼)的质量,本文作者(1991)分析了来自不同地区豆粕(饼)的化学指标,见表9,并就影响测定蛋白溶解度的因素—样品粒度进行了测定。

由表9可见,直至九十年代初我国各地豆粕(饼)的质量差异很大。

上述大量试验已充分表明豆粕(饼)加工的适宜度对家禽生产性能的影响。

我们可以用尿酶活性和蛋白溶解度监测豆粕的质量。