戊戌变法(全部)

- 格式:ppt

- 大小:1.93 MB

- 文档页数:54

第四讲戊戌变法运动第四讲戊戌变法运动戊戌变法发⽣在1898年,按中国传统⼲⽀纪年,这⼀年是戊戌年。

它是以康有为为领袖,得到光绪皇帝充分⽀持的资产阶级政治运动;⼜是以救亡图存为⽬的的爱国运动和近代中国⽐较完全意义上的改⾰运动,在中国历史上有着⾮常重要的地位。

作为⼀场政治运动失败了,但戊戌变法的历史影响和历史经验⾄今仍然值得我们重视。

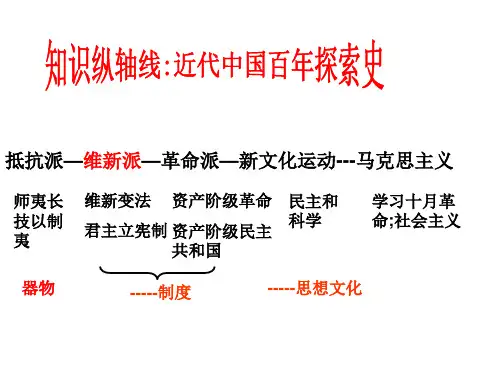

1、维新运动是如何形成规模和⽓候的?2、为什么说戊戌变法是⽐较完全意义上的改⾰运动?3、戊戌变法失败的原因4、维新变法对近代中国带来了哪些影响?5、戊戌变法与⽇本明治维新的不同结局洋务运动促进了中西⽂化的交流,⼀部分知识分⼦⾛出国门,或留学、或出使,他们发现,“洋⿁⼦”在⽂化教育及政治制度⽅⾯也有许多长处,主张进⼀步扩⼤向西⽅学习的范围。

这⼀部分⼈被称之为早期改良主义知识分⼦,其代表⼈物有王韬、容闳、薛福成等,但是,他们的主张还没有转化为政治⾏动,还没有形成规模和⽓候。

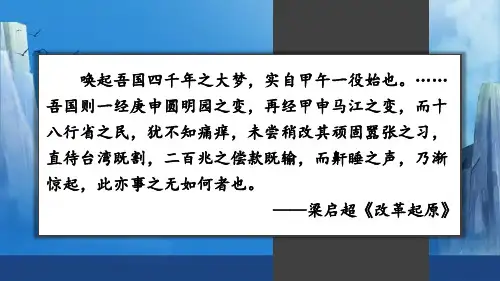

1894年发⽣中⽇甲午战争,堂堂的中国败在岛国⽇本的⼿上,其结果是签订了丧权辱国的《马关条约》。

这激起了中国⼈的“普天忠愤”,也引起了中国⼈的普遍反思。

⼀部分先进知识分⼦在深⼊思考:为什么搞洋务、买兵器、练海军,这么多年了,还经不起⽇本⼈⼀击?他们认为,中国⼈应该弃旧图新,在保存君主制度的前提下改⾰政治。

这部分⼈被称为“改良派”或“维新派”。

维新派继承早期改良主义者的思想,但是,在若⼲⽅⾯⼜有发展。

⼀是提出“民权、平等”之说,⽤以挑战君主专制思想。

中国社会长期认为“君权天授”,维新派则认为“君权民授”,可以公举,也可公废。

⼆是批判纲常名教。

儒学长期视“三纲五常”为天经地义,⽽维新派则指责其“惨祸烈毒”。

三是提出“以西学为要图”,认为“救亡之道在此,⾃强之谋在此”。

严复批判“中体西⽤”说,认为体⽤本就⼀物⽽⾔,不能以⽜为体,以马为⽤。

在维新派的推动下,近代中国出现了第⼀次思想解放的潮流。

⼀、维新运动规模和⽓候的形成维新派在政治领域的代表⼈物是康有为、梁启超、谭嗣同、严复。

戊戌变法戊戌变法指1898年(农历戊戌年)以康有为为首的改良主义者通过光绪皇帝所进行的资产阶级政治改革,主要内容是:学习西方,提倡科学文化,改革政治、教育制度,发展农、工、商业等。

这次运动遭到以慈禧太后为首的守旧派的强烈反对,这年九月慈禧太后等发动政变,光绪被囚,维新派康有为梁启超分别逃往法国和日本。

谭嗣同等6人(戊戌六君子)被杀害,历时仅一百零三天的变法终于失败。

因此戊戌变法也叫百日维新。

戊戌变法又名维新变法,其高潮则为百日维新,是中国清朝光绪年间(1898年)的一项政治改革运动。

这次变法主张由光绪皇帝亲自领导,进行政治体制的变革,希望中国走上君主立宪的近代化道路。

没有意识到中国几千年封建的危害,是戊戌变法失败的真正原因。

维新酝酿:1895年4月,日本逼签《马关条约》的消息传到北京,康有为发动在北京应试的1300多名举人联名上书光绪皇帝,痛陈民族危亡的严峻形势,提出拒和、迁都、练兵、变法的主张。

“公车上书”揭开了维新变法的序幕。

为了把维新变法推向高潮。

1895年8月,康有为、梁启超等人在北京出版《中外纪闻》,鼓吹变法;组织强学会。

1896年8月,《时务报》在上海创刊,成为维新派宣传变法的舆论中心。

1897年冬,严复在天津主编《国闻报》,成为与《时务报》齐名的在北方宣传维新变法的重要阵地。

1898年2月,谭嗣同、唐才常等人在湖南成立了南学会,创办了《湘报》。

在康、梁等维新志士的宣传、组织和影响下,全国议论时政的风气逐渐形成。

到1897年底,各地已建立以变法自强为宗旨的学会33个,新式学堂17所,出版报刊19种。

到1898年,学会、学堂和报馆达300多个。

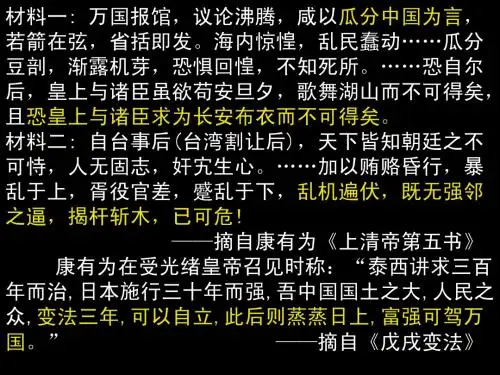

1897年11月,德国强占胶州湾,全国人心激愤。

12月,康有为第五次上书,陈述列强瓜分中国,形势迫在眉睫。

1898年1月29日,康有为上《应诏统筹全局折》,4月,康有为、梁启超在北京发起成立保国会,为变法维新作了直接准备。

在维新人士和帝党官员的积极推动下,1898年6月11日,光绪皇帝颁布“明定国是”诏书,宣布变法。

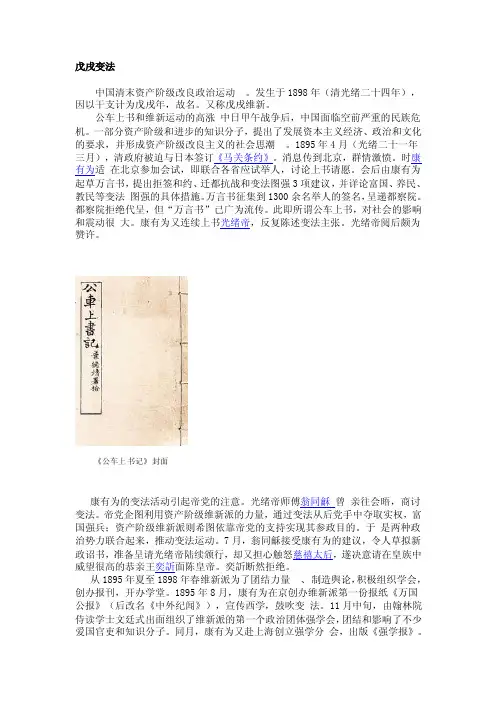

戊戌变法中国清末资产阶级改良政治运动。

发生于1898年(清光绪二十四年),因以干支计为戊戌年,故名。

又称戊戌维新。

公车上书和维新运动的高涨中日甲午战争后,中国面临空前严重的民族危机。

一部分资产阶级和进步的知识分子,提出了发展资本主义经济、政治和文化的要求,并形成资产阶级改良主义的社会思潮。

1895年4月(光绪二十一年三月),清政府被迫与日本签订《马关条约》。

消息传到北京,群情激愤。

时康有为适在北京参加会试,即联合各省应试举人,讨论上书请愿。

会后由康有为起草万言书,提出拒签和约、迁都抗战和变法图强3项建议,并详论富国、养民、教民等变法图强的具体措施。

万言书征集到1300余名举人的签名,呈递都察院。

都察院拒绝代呈,但“万言书”已广为流传。

此即所谓公车上书,对社会的影响和震动很大。

康有为又连续上书光绪帝,反复陈述变法主张。

光绪帝阅后颇为赞许。

《公车上书记》封面康有为的变法活动引起帝党的注意。

光绪帝师傅翁同龢曾亲往会晤,商讨变法。

帝党企图利用资产阶级维新派的力量,通过变法从后党手中夺取实权,富国强兵;资产阶级维新派则希图依靠帝党的支持实现其参政目的。

于是两种政治势力联合起来,推动变法运动。

7月,翁同龢接受康有为的建议,令人草拟新政诏书,准备呈请光绪帝陆续颁行,却又担心触怒慈禧太后,遂决意请在皇族中威望很高的恭亲王奕訢面陈皇帝。

奕訢断然拒绝。

从1895年夏至1898年春维新派为了团结力量、制造舆论,积极组织学会,创办报刊,开办学堂。

1895年8月,康有为在京创办维新派第一份报纸《万国公报》(后改名《中外纪闻》),宣传西学,鼓吹变法。

11月中旬,由翰林院侍读学士文廷式出面组织了维新派的第一个政治团体强学会,团结和影响了不少爱国官吏和知识分子。

同月,康有为又赴上海创立强学分会,出版《强学报》。

维新派的活动遭到封建顽固势力的反对。

御史杨崇伊于1896年1月奏劾强学会,强学会和《中外纪闻》遂遭封禁。

但维新风气渐开,已难遏抑。

历史剧本《戊戌变法》第一幕:公车上书第一场:梁启超拜师旁白:从1840年,英国用鸦片和战争打开了中国的大门以来,中国遭到了世界列强的侵略的欺辱。

尤其是1894年甲午中日战争,中国面临被帝国主义瓜分的严峻危机。

在这千钧一发之际,资产阶级登上了历史舞台,康有为、梁启超、谭嗣同等忧国忧民的维新派人士掀起维新运动。

时间:1893年一天地点:康有为家人物:康有为、梁启超等梁启超(上场):有人在家吗?康有为(正在屋中写字,听到声音忙放下笔):快请进来!梁启超(拱手):在下梁秋实,久闻康兄大名,冒昧前来拜访,还请多原谅!康有为(起身离开书桌,拱手相迎):梁公子不必客气,不知公子有何事来访?梁启超:在下仰慕先生学问,特来请教。

康有为:噢!不知梁公子都读过什么书呢?梁启超(得意地):我从小熟读四书五经,还研究过诗词格赋……康有为(打断):恕我直言,公子读的都是陈腐无用的东西!梁启超(惊讶地):先生何出此言?自古以来的读书人不都是这样走的吗?康有为:那是以前。

如今神州大地,四万万同胞时刻遭受着侵略者铁蹄的血腥蹂躏。

要救中国,只有维新;要维新,只有学外国。

梁启超:先生,外国有哪些变法的例子呢?请说来听听。

康有为:纵观欧美列强,都是因变法才得以强盛,就连那小小的弹丸之地日本也通过明治维新走上了强大之路;而一代古国印度因为守旧而沦为英国的殖民地。

所以我大清如要强盛,也须变法。

梁启超:先生,作为一介书生,我们该怎么办呢?康有为:天下兴亡,匹夫有责。

我们读书人要想不当亡国奴,就要拿起手中的笔,上书皇帝。

请求变法,报效祖国,走维新图存之路。

梁启超:先生所言令人感动,亦使我茅塞顿开,愿拜先生为师,学维新之学。

(跪地行礼)先生请受弟子一拜!我愿追随先生著书立说,拯救国家之危局。

第二场:公车上书旁白:1894年4月,清政府被迫与日本签订了屈辱的《马关条约》的消息传到北京。

康有为、梁启超正在北京参加科举考试。

一时间舆论哗然,群情激愤。

戊戌变法【课程标准】1.了解戊戌变法产生的历史根源。

2.简述康有为、梁启超等维新派人物的政治主张和百日维新的主要内容,分析其特点。

3.知道戊戌变法失败的基本史实,探讨中国近代化道路的曲折性。

【知识梳理】一、历史根源1.民族危机:甲午战争失败和《马关条约》的签订,激发了救亡图存的民族意识.(救亡图存)2.经济基础:19世纪末民族资本主义初步发展.3. 阶级基础:民族资产阶级作为新的政治力量开始登上历史舞台.4. 思想基础:西方近代思想的传入;资产阶级维新思潮的兴起。

二、戊戌变法的过程(一)开始:‚公车上书‛1.时间:1895年2.影响:揭开了维新变法的序幕。

此后维新运动开始从理论宣传走向政治实践。

(二)发展:1.变法宣传:①创办报纸:1895年康有为在北京创办了维新派的第一份报纸《万国公报》,后改名《中外纪闻》。

在上海创办《强学报》后改为《时务报》,当时《时务报》发行最为广泛。

②组织学会:1895年在康有为在北京组织了维新派的第一个政治团体强学会。

③创办学堂:长沙创办了‚时务学堂‛。

影响:维新变法新局面逐渐形成。

2.施政纲领:1898年,呈递《应诏统筹全局折》——提出比较具体的变法措施,成为维新派的施政纲领。

3.组织机构:保国会。

宗旨:‚保国、保种、保教‛.影响:维新变法的浪潮激荡全国。

(三)高潮:百日维新(措施)1.开始标志:1898年6月11日,光绪帝颁布‚明定国是‛诏书,宣布变法。

2.目的:变法图强,救亡图存。

3.内容:从6月11日到9月21日,在康有为、梁启超等人的提议下,光绪帝先后颁布了一系列的变法诏书。

变法具体措施:(四) 结果 :失败1898年9月21日,慈禧太后发动政变,囚禁光绪帝,杀害戊戌六君子。

新政内容除设立京师大学堂和中小学堂得以保留外,其余全部废除。

失败原因:1.根本原因:中国民族资本主义经济发展的不充分,资产阶级维新派力量弱小和封建顽固势力强大,力量对比悬殊。

2.维新派缺乏坚强的组织领导。

戊戌变法内容是什么戊戌变法,是指1898年清朝末年戊戌政变后,光绪帝下令进行的一系列变法措施。

这一变法运动是中国近代史上的重要事件之一,对于中国的政治、经济、社会和文化都产生了深远的影响。

戊戌变法的主要内容包括政治、经济、军事和教育等方面的改革。

在政治上,变法主要是要求清政府进行宪政改革,推行君主立宪。

这一举措旨在限制皇帝的权力,赋予议会更多的决策权,以实现政治体制的现代化。

在经济方面,戊戌变法主要是要进行财政和经济的改革。

其中包括推行新式税制,改革货币制度,推动工商业的发展,以及进行对外贸易的开放。

这些措施旨在加强国家的财政实力,推动经济的现代化。

在军事方面,戊戌变法主要是要进行军制的改革。

其中包括改革军队编制,推行新式军制,进行军事技术的引进和改良,以及进行军事教育的改革。

这些措施旨在加强国家的国防力量,提高军事实力。

在教育方面,戊戌变法主要是要进行教育体制的改革。

其中包括推行新式教育制度,进行教育内容的改革,提高教育质量,加强对外国教育的学习和吸收。

这些措施旨在提高国民的素质和文化水平,为国家的现代化发展打下基础。

然而,戊戌变法并没有取得成功,最终以失败告终。

这主要是由于变法过程中遭到了守旧势力的强烈反对,以及外国列强的干涉和压力。

最终,戊戌政变爆发,变法失败,光绪帝被软禁,变法派遭到镇压,这一事件也标志着清朝的政治改革走向了失败的结局。

总的来说,戊戌变法是中国近代史上的一次重要尝试,虽然最终以失败告终,但它对中国的现代化进程产生了深远的影响。

它为中国的政治、经济、军事和教育改革提供了宝贵的经验教训,也为后来的变法运动和革命奠定了基础。

戊戌变法的失败,也成为了中国近代史上的一个重要教训,为中国的未来发展提供了宝贵的历史经验。

2021中考历史备考知识之戊戌变法戊戌变法,又称百日维新,是指1898年6月至9月21日以康有为、梁启超为主要领导人物的资产阶级改良主义者通过光绪帝进行倡导学习西方,提倡科学文化,改革政治、教育制度,发展农、工、商业等的政治改良运动。

下面是店铺收集整理的中考历史备考知识之戊戌变法_中考戊戌变法知识点以供大家学习。

中考历史备考知识:戊戌变法1.领导者:康有为、梁启超等;2.序幕:公车上书。

(1895年4月,《马关条约》签订了消息传到北京,在京举子掀起“公车上书”运动。

)3.舆论:创办学堂,创办报纸(《时务报》和《国闻报》)。

4.百日维新(1897年,德国强占胶州湾,中国面临被瓜分的危机,民族危机加深)(1)开始标志:光绪帝颁布“明定国是”诏书;(2)时间:1898年6月;(3)内容:提倡开办实业;精简机构,裁汰冗员;改革科举制度,废除八股文,创办京师大学堂(北京大学前身);采用新法练兵,增强海防实力。

(4)过程:公车上书(揭开维新变法序幕)、成立强学会(维新派政治团体形成标志)、颁布《定国是诏》(变法开始)、戊戌政变(变法失败)。

5.失败:1898年9月21日,慈禧太后发动政变(戊戌政变),囚禁光绪帝,逮捕维新派。

6.谭嗣同等六人不愿逃跑,愿以自己的鲜血唤醒国人,最后被杀于菜市口,后人称为“戊戌六君子”。

7.戊戌变法的评价:戊戌变法是一次重要的政治改革,也是一次思想启蒙运动,推动了社会的进步。

8.戊戌变法失败的原因:将变法希望寄托在没有实权的皇帝身上,没能发动群众;触及了顽固派的利益。

9.背景:民族危机的加重(表现为:《马关条约》签订);民族资本主义初步发展。

10.主张:学习西方,实行君主立宪制,进行资产阶级改良运动,以挽救民族危亡。

11.意义:在社会上起到了思想启蒙作用,有利于资产阶级思想文化传播,具有爱国和进步作用。

12.启示:说明资产阶级君主立宪道路在中国是行不通的;改良道路在中国行不通。

中考历史备考知识:八国联军侵华战争1.时间:1900年2.目的:为镇压中国的义和团运动,维护在华权益3.经过:1900年6月,英、美、俄、日、法、德、意、奥八国联军在西摩尔率领下发动侵华战争。