工厂化高效养殖技术方案

- 格式:ppt

- 大小:5.77 MB

- 文档页数:74

对虾工厂化循环水高效生态养殖技术一、技术概述随着我国经济和社会发展进入新时期,在市场需求量增加和土地资源紧缺等多重因素影响下,近年来对虾工厂化养殖发展迅猛,面积和产量不断增加,但主要还是以较为粗放的换水养殖模式为主,普遍存在地下水资源浪费、病害频发、养殖成功率不稳定、排放水有机污染严重等问题。

针对这些制约对虾养殖产业可持续发展的瓶颈问题,经过系统研究和应用实践而形成的对虾工厂化循环水高效生态养殖技术体系,以凡纳滨对虾为主要养殖对象,依托现代养殖工程和水处理设施,综合运用微孔增氧、免疫增强、水质调控、养殖尾水处理等技术,实现了全年的对虾高效、生态养殖,具备水体循环利用、生态环境稳定、养殖过程人工调控、尾水达标排放等明显特点,是符合我国新时代渔业“高效、优质、生态、健康、安全”理念的对虾养殖新模式。

二、技术要点1.设施设备及循环水处理工艺1.1设施设备主要包含蓄水池、养殖池、水循环处理设备和室外尾水处理池等四部分,养殖池、蓄水池和水循环处理设备可设置在封闭、保温性能好的养殖车间内,养殖池和蓄水池上方屋顶透光,而水循环处理设备安置区尤其是生物滤池上方需避光。

(1)蓄水池:蓄水池水容量应不低于养成总水体的三分之一且能完全排干,主要用于盐度调配和消毒处理,可应用紫外线、臭氧或漂白粉等进行消毒处理。

(2)养殖池:长方形圆角或圆形对虾池,材质多以水泥或玻璃钢为主,面积25~100平方米,水深0.8~1.2米。

池底平整光滑,中央设集污区和排水口,以3~5%坡度顺向排水口,并在池底靠近与池壁交接处设置条形纳米微孔增氧管,在保证养殖池充足供氧的同时,有利于水体集污和快速排污。

排水口处设置独立的循环回水管道和排污管道,分别接入循环水处理系统和室外尾水处理池,平时较清的养殖水经回水管道进入循环水处理系统,需要排污操作时则打开排污管道排入尾水处理池。

(3)水循环处理设备悬浮颗粒的过滤:常用设备有微滤机和弧形筛等,以微滤机为宜,出水水质较好(可通过调节筛网网目、转速及反冲压力等改善水质);弧形筛无需动力和清洗用水,造价相对较低,但出水水质一般。

渔业工厂化养殖方案1. 方案目标本方案旨在实现渔业养殖的工厂化管理,提高生产效率和养殖品质,减少环境污染和资源浪费,实现可持续发展。

具体目标包括: 1. 提高养殖效率和产量:通过合理的养殖管理和技术手段,提高鱼类生长速度和产量,降低养殖成本。

2. 提高产品质量:通过科学的饲料配方和养殖环境控制,提高养殖品质,提供优质、安全的渔产品。

3. 减少环境污染:通过合理的废水处理和养殖废弃物管理,减少对水体和周边环境的污染。

4. 节约资源:优化养殖设施和设备配置,减少能源和水资源的消耗。

2. 实施步骤2.1 前期准备工作1.确定养殖品种:根据市场需求和养殖条件,选择适合工厂化养殖的鱼类品种,如鲤鱼、鳜鱼等。

2.地点选择:选择适合养殖的土地或水域,考虑水质、气候和交通等因素。

3.设计养殖系统:根据养殖品种和规模,设计养殖系统,包括养殖池、饲料供给系统、废水处理系统等。

2.2 养殖管理1.养殖池建设:根据养殖品种和规模,建设养殖池,确保池塘的养殖密度和水质控制。

2.饲料管理:制定科学的饲料配方,根据鱼类生长阶段和需求,合理投喂饲料,避免过度投喂和浪费。

3.疾病防控:建立健全的疫苗接种和疾病监测制度,定期检测养殖池水质和鱼类健康状况,及时采取预防和治疗措施。

4.生长管理:监测鱼类生长情况,调整饲料投喂和养殖环境,提高生长速度和产量。

5.养殖环境控制:控制养殖池的水温、氧气含量和光照等环境因素,提供适宜的生长环境。

2.3 废水处理和废弃物管理1.废水处理:建设废水处理系统,采用物理、化学和生物处理等方法,去除废水中的有害物质和营养物质,减少对水体的污染。

2.废弃物利用:对养殖废弃物进行分类和处理,如鱼粪可用于有机肥料生产,鱼鳞和鱼骨可用于制作鱼粉等产品。

2.4 资源节约和能源管理1.设备优化:选择高效节能的养殖设备,如节能泵、节能灯等,减少能源消耗。

2.水资源管理:采用循环利用和节水技术,减少水资源的消耗。

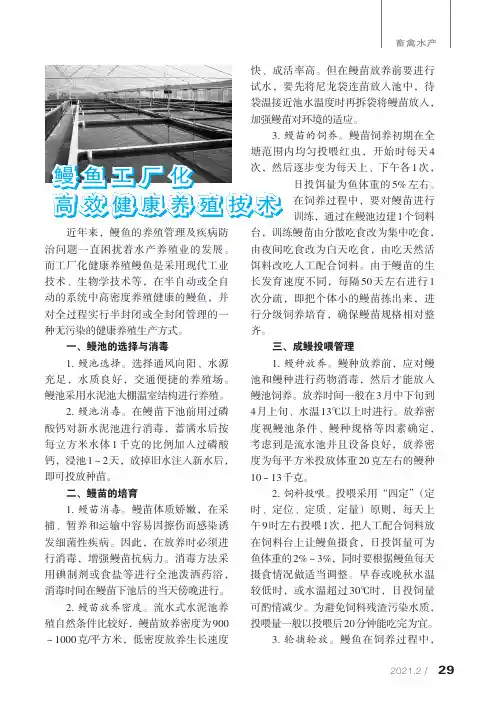

畜禽水产近年来,鳗鱼的养殖管理及疾病防治问题一直困扰着水产养殖业的发展。

而工厂化健康养殖鳗鱼是采用现代工业技术、生物学技术等,在半自动或全自动的系统中高密度养殖健康的鳗鱼,并对全过程实行半封闭或全封闭管理的一种无污染的健康养殖生产方式。

一、鳗池的选择与消毒1.鳗池选择。

选择通风向阳、水源充足,水质良好,交通便捷的养殖场。

鳗池采用水泥池大棚温室结构进行养殖。

2.鳗池消毒。

在鳗苗下池前用过磷酸钙对新水泥池进行消毒,蓄满水后按每立方米水体1千克的比例加入过磷酸钙,浸池1~2天,放掉旧水注入新水后,即可投放种苗。

二、鳗苗的培育1.鳗苗消毒。

鳗苗体质娇嫩,在采捕、暂养和运输中容易因擦伤而感染诱发细菌性疾病。

因此,在放养时必须进行消毒,增强鳗苗抗病力。

消毒方法采用碘制剂或食盐等进行全池泼洒药浴,消毒时间在鳗苗下池后的当天傍晚进行。

2.鳗苗放养密度。

流水式水泥池养殖自然条件比较好,鳗苗放养密度为900~1000克/平方米,低密度放养生长速度快、成活率高。

但在鳗苗放养前要进行试水,要先将尼龙袋连苗放入池中,待袋温接近池水温度时再拆袋将鳗苗放入,加强鳗苗对环境的适应。

3.鳗苗的饲养。

鳗苗饲养初期在全塘范围内均匀投喂红虫,开始时每天4次,然后逐步变为每天上、下午各1次,日投饵量为鱼体重的5%左右。

在饲养过程中,要对鳗苗进行训练,通过在鳗池边建1个饲料台,训练鳗苗由分散吃食改为集中吃食,由夜间吃食改为白天吃食,由吃天然活饵料改吃人工配合饲料。

由于鳗苗的生长发育速度不同,每隔50天左右进行1次分疏,即把个体小的鳗苗拣出来,进行分级饲养培育,确保鳗苗规格相对整齐。

三、成鳗投喂管理1.鳗种放养。

鳗种放养前,应对鳗池和鳗种进行药物消毒,然后才能放入鳗池饲养。

放养时间一般在3月中下旬到4月上旬、水温13℃以上时进行。

放养密度视鳗池条件、鳗种规格等因素确定,考虑到是流水池并且设备良好,放养密度为每平方米投放体重20克左右的鳗种10~13千克。

杏鲍菇工厂化高效栽培关键技术要点杏鲍菇是一种常见的食用菌,其营养丰富,口感鲜美,备受消费者喜爱。

随着人们对健康饮食的追求和食用菌市场的不断扩大,杏鲍菇的生产需求也在逐渐增加。

为了满足市场需求,提高杏鲍菇的产量和质量,工厂化高效栽培成为了当前的发展方向。

而实现杏鲍菇工厂化高效栽培的关键技术,成为了生产者们关注的焦点。

一、菌丝培养技术菌丝培养是杏鲍菇工厂化高效栽培的第一步,也是至关重要的一步。

首先要选择优质的菌种,保证其品种的纯度和活力。

然后要采用适当的培养基和培养条件,促使菌丝快速生长、繁殖,形成足够的接种量。

在培养过程中,要严格控制培养环境的温度、湿度和通风,确保菌丝的正常生长,为后续的生产奠定基础。

二、菌包生产技术菌包是杏鲍菇工厂化高效栽培的核心,其质量和成本直接影响着整个生产的效益。

关键在于菌包的配方和生产工艺。

菌包的配方需要选择适当的原料,并进行科学的比例配比,以满足杏鲍菇不同生长阶段的营养需求。

生产工艺上,要做好原料的消毒处理,保证菌包的无菌状态,并在生产过程中严格控制温湿度、通风等环境因素,确保菌包内菌丝的正常生长。

三、栽培环境控制技术杏鲍菇的生长受到环境因素的影响较大,因此在工厂化高效栽培过程中,栽培环境的控制至关重要。

首先是温度的控制,要在适宜的温度范围内保持稳定的温度,促进菌丝的生长和子实体的形成。

其次是湿度的控制,要保持适当的湿度,避免菌丝和菌包的干燥,同时防止湿度过大导致霉菌和病虫害的滋生。

最后是通风系统的设计和运行,要确保空气流通,防止二氧化碳、酸气的积聚,保持空气清新,有利于杏鲍菇的生长和品质的提高。

四、轻质高效培质技术培质是杏鲍菇生长的关键环节,其质量和配方直接关系到菌体的生长速度和产量。

轻质高效培质技术则是针对传统培质存在的一些问题进行改进和创新的技术。

首先是选择原料,要根据各种原料的特性,进行科学的配比,并采用轻质材料,减轻培质的重量,提高通气性和保水性。

其次是添加适当的添加剂,如有机肥料、矿物质等,以提高培质的营养含量和抗病能力。

工厂化养猪实用技术(一)饲养管理的一般要求工厂化养猪生产饲养管理工作的主要内容包括喂料、清粪、给水、转群、配种、分娩接产、护理、消毒、免疫注射、断奶、环境控制、称重、测膘、选育、资料记录、情况报告、常规治疗、售猪等,每天必须完成饲养管理的各项常规工作,并达到各项技术要求,按照各道工序的饲养管理技术规程进行科学的管理,生产实行全进全出制。

每天至少喂料和清扫圈舍两次,并认真巡视猪群,分析和处理各种情况,加强防疫和严格资料的记录记载工作,切实地根据猪的不同生产阶段和生理特点进行饲养和管理,确保工厂化养猪生产规范化、科学化。

(二)各道工序(各舍)的饲养管理技术 1.配种车间(1)种公猪的饲养管理由于工厂化养猪生产是连续进行的,配种没有忙闲季节之分,一般来说,一头种公猪一经投入使用,就要按生产节拍与一定数量的母猪进行交配,直至生产力明显下降才停止使用,由后备公猪顶替。

保持种公猪有健壮的体格、旺盛的性欲和较强的配种能力是饲养种公猪的基本要求。

工厂化猪场如采取本交,种公猪数量与种母猪数量的比例为1:20~30,人工授精条件下可以适度减少种公猪数量,而对以育种为主要目的的工厂化猪场,则必须保持公母数量比例为1:10~12。

科学饲养管理种公猪,直接关系到其精液品质的优劣,和其配种能力、配种效果息息相关,实际生产中应注意以下几方面的技术要求。

①严格选种要选择机能形态良好、结构匀称、体质好、雄性发达、睾丸匀称、前躯深广、四肢健壮、无病残且品种特性明显、血系来源清楚的健康种公猪,这是种公猪生产性能优秀的基础。

②科学饲养种公猪的科学饲养主要是要保证其能采食到足够的营养,以产生足量的优质精液。

饲养中要注意蛋白和能量适宜,保持8成~9成膘的体况,种公猪饲养力避过肥,过肥会引起四肢或蹄脚疾病,降低种公猪的配种繁殖性能。

投料应定时,每日至少2次,同时饮水必须充足。

供给的饲料体积不宜大,应提高日粮的营养浓度,以免造成公猪腹部过大而降低配种能力。

工厂化养殖方法和注意事项摘要:工厂化养殖是一种高效、规模化的养殖方式,已经被广泛应用于畜牧业和水产养殖业。

本文介绍了常见的工厂化养殖方法和注意事项,并讨论了其对环境和动物福利的影响。

正文:随着人口的增长和食品需求的不断提高,工厂化养殖成为了满足需求的重要方式。

工厂化养殖通过现代科技手段,将养殖过程标准化、机械化,并以大规模运作,使得生产效率得以显著提高。

以下是工厂化养殖的常见方法及注意事项。

首先,工厂化养殖的一种常见方法是栏舍养殖。

栏舍养殖适用于家禽和畜牧业中的哺乳动物,通过将动物圈养在有限的空间内,使得饲养管理更加便捷。

栏舍养殖通常要求牲畜具备一定饲料转化能力,以及适应密集环境的能力。

而对于家禽来说,则需要一个适宜的照明和通风系统。

此外,为了保持动物的健康,栏舍养殖还需要做好环境卫生和疾病预防工作。

其次,工厂化养殖的另一种常见方法是蓄水池和塘口养殖。

这种方法主要适用于水产品的养殖,如鱼类、虾类和蟹类等。

蓄水池和塘口养殖可以实现大规模的集约化养殖,有效提高产量和减少投入。

在蓄水池和塘口中,需要提供恰当的水质和饲料,同时保持适宜的氧气含量和温度。

此外,定期监测水质并做好疾病防控是保证养殖成功的关键。

除了以上两种方法,还有一种常见的工厂化养殖方法是溶氧池和土壤埋藏技术。

这种方法主要应用于某些特殊的养殖环境中,如虫类和昆虫养殖、蚕生产等。

溶氧池和土壤埋藏技术可以为这些昆虫提供恰当的环境和食物,使其能够快速并高效地繁衍和生长。

在进行工厂化养殖时,也有一些注意事项需要注意。

首先是环保问题。

由于工厂化养殖通常会产生大量的废物和排泄物,如果不妥善处理,会对周围的水体资源和土地造成污染。

因此,工厂化养殖业者应当采取相应措施,如建立废物处理系统以及定期检测和监测环境质量,确保其达到标准。

其次是动物福利问题。

由于在工厂化养殖过程中,动物往往会被圈养在狭小的空间内,丧失了自由行动的能力。

这可能导致动物精神状态的不平衡和行为异常。

工厂化高效养羊技术(21)糖蜜用量为青贮原料的1%~3%,溶于水中喷洒入原料中。

甜菜渣分层均匀拌入青贮原料中,用量为青贮原料重量的3%~5%。

鸡粪新鲜鸡粪可占原料的30%,干燥鸡粪加5%~10%。

酶制剂使用方法与秸秆发酵剂相同。

甲醛浓度为49%,用量为每千克青贮原料加1.7毫升。

甲酸浓度为100%,用量为青贮原料的0.3%~0.5%。

硫酸和盐酸硫酸和盐酸各半混合,每吨含干物质20%的青贮原料加混合液60毫升,可使青贮pH降低,减少干物质损失。

AA3、K~2 AA3为盐酸混合制剂,由4.5升水、1升盐酸和140克硫酸钠混合,每吨青贮原料添加30-80升。

K~2为21升水、1升盐酸和1升硫酸制备而成,每吨青贮原料需加30~80升。

蚁酸用量为0.23%~0.5%,pH降至4.0左右,可保护饲料中的蛋白质和能量,提高消化率和采食量。

丙酸青贮时添加0.3%的丙酸溶液,可抑制微生物的生长,控制青贮饲料的发酵过程。

蚁酸和丙酸蚁酸和丙酸按1:1比例混合,按0.5%的量加入青贮原料中,能提高饲料中粗蛋白和含糖量。

蚁酸和丙酸加尿素蚁酸、丙酸、尿素以1:1:1.6的比例混合,添加量为每吨原料7.7~15.4升。

用于禾本科牧草较好。

苯酸每吨鲜青贮原料添加苯酸2.5千克,可以提高粗蛋白的消化率。

苯酸钠水溶液添加量为每吨鲜青贮原料8~15升,效果与苯酸相同。

苯甲酸添加量为0.3%,青贮原料水分超过75%时使用,有较好的保护作用。

苯甲酸加醋酸苯甲酸用量为0.1%,醋酸用量为0.3%,即每吨青贮原料加苯甲酸1千克,醋酸3千克。

对提高奶山羊的产奶性能有较好的作用。

无水氨液在含干物质30%的青贮玉米中,按0.3%-0.5%的剂量加入,提高粗蛋白含量,防止青贮饲料的二次发酵。

碳酸氢铵每吨青贮原料添加碳酸氢铵0.7%,对保护原料中维生素具有较好的作用。

重硫酸钠对禾本科和豆科牧草较好,用量为每吨原料加0.8%。

4.防止青贮饲料的二次发酵的方法青贮饲料的二次发酵,又叫好氧性腐败。

渔业工厂化养殖方案探讨一、引言在现代社会中,随着人口的快速增长和渔业资源的逐渐枯竭,传统的捕捞方法已经无法满足人们对鱼类产品的需求。

渔业工厂化养殖方案应运而生。

本文将探讨渔业工厂化养殖方案的特点、优势、挑战以及对环境的影响,并从经济、环境和社会的角度评估其可持续性。

二、渔业工厂化养殖的特点1. 规模化生产:渔业工厂化养殖方案通过建设大规模的养殖场,实现对鱼类的大规模养殖与生产,从而提高产量和利润。

2. 集约化管理:工厂化养殖方案通过精细化的管理和监控系统,实现对养殖水体、饲料供应、疾病防控等方面的精细化管理,提高生产效率和质量稳定性。

3. 高效的饲料利用:工厂化养殖方案利用先进的饲料技术和饲养管理手段,最大限度地提高鱼类对饲料的利用效率,减少资源浪费。

4. 水质净化技术:工厂化养殖方案注重对养殖水体的净化和环境保护,采用生物滤池、曝气设备等技术手段,保持水质清洁和稳定。

5. 优化的养殖环境:工厂化养殖方案通过调控养殖环境的温度、光照、氧气含量等因素,为鱼类提供良好的生长环境,提高生长速度和健康状况。

三、渔业工厂化养殖的优势1. 提高产量和供给稳定性:工厂化养殖方案的规模化生产和高效管理,可以使鱼类产量大幅提升,并保证产品供给的稳定性,满足市场需求。

2. 提高经济效益:工厂化养殖方案具有高度集约和规模化的特点,充分利用资源,提高劳动生产率和效益,为农民创造就业机会和经济利益。

3. 降低渔业资源的压力:传统的捕捞方式对渔业资源造成了巨大的压力,而工厂化养殖方案可以有效减轻对自然资源的压力,保护生态环境。

4. 提供高品质、安全的鱼类产品:工厂化养殖方案的精细化管理和环境控制,可以提供高品质、安全的鱼类产品,提高消费者的满意度和信任度。

四、渔业工厂化养殖面临的挑战1. 疾病防控难题:大规模的养殖场容易引发疾病传播,需要采取有效的疾病监测和防控措施,以避免疫情的蔓延和经济损失。

2. 水体污染问题:工厂化养殖方案需要大量的水源和废水排放处理设施,如果处理不当,会对周边环境造成污染,影响生态平衡。

工厂化养殖的方案--------流程化管理一、我们地区的工厂化养殖是采用全封闭、大换水、地热加温、抗生素用量大、大密度规格小的养殖模式进行的,期待高投入高产出博得高利润。

优点:1、可以大大的提高产量创造利润2、减少外界环境对养殖的影响,提高成功率3、反季节销售提高价格优势缺点:1、全封闭:采光差有益菌群无法大量的繁殖,无法用有益菌来净化水质及控制有坏菌的数量2、大换水:大量换水可以解决水质污染问题,但是也加大了应激反应(南美白对虾本身应激能力差,许多疾病都是由于应激引起)3、抗生素用量大:大量使用抗生素可以抑制有坏菌但是也破坏了有益菌体,而且会严重影响对虾的生长速度,降低对虾的抗病能力4、大密度:大密度养殖如果顺利可以带来丰厚的养殖效益,但是也加大了风险,密度越大发病率也加大二、流程化养殖由于我们属于工厂化养殖,如果有一种流程化的成功的养殖方法,我们就可以不断地去复制,并且保持较高的成功率。

1、清池:清池要彻底,清除池底、壁的污染物及有害菌。

(如,氯制剂、甲醛、高锰酸钾)2、育苗:①选苗:生长速度快、抗病力强、大公司的优质苗②放苗:一定要和厂家在盐度、温度、ph值等指标达到一样,拿回苗后要在池中放15—20min来调节温度。

(为提高成活率,提前一天大量使用有益菌、放苗前半小时使用“激活+活力钙”;可明显提高成活率)③标苗:这个过程是将0.4cm大小的苗,标到分池养殖的过程.(这个过程虾苗较小应激反应较大,建议:“激活+活力钙”,小虾苗对营养的要求较高,育苗过程经常使用“利多精、营养快线、生命素”来增加营养提高体质,为以后养殖有个好的体质;小虾苗抗病力差,容易感染弧菌,建议使用“优肽”三天一次控制弧菌)3、成虾养殖:这个过程时间较长管理极为重要,应注意一下几点1)肝脏的维护:肝脏作为免疫、消化、造血器官对白对虾特别的重要,整个养殖过程加大注意。

①转肝期:在小虾3—4cm小虾肝脏慢慢开始成型,这个时期称为转肝期,快速转肝在这个时期尤为重要,建议“肝胆易康+黄连解毒散”(前期小虾出问题80—90%都是因为肝脏不好造成的)②肝脏维护:转肝期过后肝脏的维护也不能忽略,建议:10—15天使用“肝胆易康+黄连解毒散”2)体质增强(免疫力):良好免疫力可以避免疾病的爆发;建议:“利多精+营养快线+生命素”增强免疫力、促进消化、加快生长等。

工厂化鲟鱼养殖技术我们在山东滕州盛源渔业生物工程有限公司进行了杂交鲟工厂化养殖试验,取得了一些经验和教训,现将该技术总结如下:一、场地条件1.鱼池呈圆形、长方形切去四角的半椭圆形,池中心的水流旋转无死角;在池侧边上方采用表层笛式管或圆管供水,利于水循环。

因为鲟鱼喜欢在池底和内壁游动,身体又没有鳞片保护,很容易被池壁擦伤,所以鱼池内壁、池底铺有瓷砖,确保光滑以免刮伤;池底呈锅底形(锥底形),坡度为1%~2%,最低处有带拦鱼栅的集污箱和排水暗管,中间网栅的面积占池底面积的1.5%~2%时,可较好地排污,网栅网目规格为15~20目:排水管排水口设在锥底部,利于排水;鱼池面积15~50平方米不等,深度1.5米。

水深均为100~120厘米,水泥池的池面应高出水面至少20厘米,以防止鲟鱼跳出而干死。

2.新建水泥池应用清水浸泡脱碱半月以上,为增加浸泡效果可放置稻草或麦秸浸泡。

放养前2~3天,用刷子将鱼池内壁泥苔或其他杂质冲洗掉,然后用浓度为10~30毫克/升的高锰酸钾溶液全池消毒。

消毒后用清水反复冲洗,并认真检查进排水设施,然后注入新水。

养殖用水为地下水和盛源电厂热水,水质符合养殖要求,透明度为30厘米以上,溶解氧量为6毫克/升,pH值为7~8,水温控制在19~23℃,水深1.0米左右,池水流速保持0.1米/秒。

二、苗种放养2005年7月10日,从江苏引进杂交鲟苗种3000尾、史氏鲟1000尾,苗种规格整齐,无卷鳍,鳃鲜红,体色呈黑色或黑灰色,腹部为白色、圆鼓;对投入的饵料气味反应灵敏,摄食旺盛,活动力强,无伤无病。

负种运抵目的地后,必须进行缓苗处理。

具体做法是:首先要测量好培育池的水温、pH等,然后将塑料袋放在鱼池中浸泡,让袋内水温自然回升,等到袋内水温接近于培育池中的水温时,再拆袋进行鱼种消毒。

仔、幼鱼的消毒,主要采用全池泼洒药浴,待调整好温差后,放入浓度2%~3%的食盐水中浸泡10~15分钟。

苗种放养时,放养的杂交鲟平均规格在15厘米,密度视流水交换等条件控制在100~300尾/平方米之间,史氏鲟幼鱼放养密度以30~50尾/平方米为宜。

杏鲍菇工厂化高效栽培关键技术要点杏鲍菇是一种营养丰富、口感鲜美的食用菌,深受消费者喜爱。

由于其生长周期短、产品适口性强、营养丰富等特点,杏鲍菇工厂化高效栽培已成为食用菌产业发展的重要方向之一。

而要想实现杏鲍菇工厂化高效栽培,关键技术要点至关重要。

本文将从菌种培育、菌棒制备、菌丝接种、菇体生长和病虫害防治等方面,探讨杏鲍菇工厂化高效栽培的关键技术要点。

一、菌种培育菌种培育是杏鲍菇工厂化高效栽培的第一步,也是影响后续生产的重要环节。

为了获得高质量的菌种,需要重点关注以下几点技术要点:1. 选择优良菌株:选择适应性强、产量高、耐逆境能力强的菌株进行培养和繁殖。

2. 无菌技术:采用无菌培养技术,确保菌种的纯度和无菌状态,防止外源菌或杂菌的污染。

3. 培养基配方:合理设计培养基的成分及配比,满足杏鲍菇菌丝生长所需的养分,促进菌种的快速繁殖。

二、菌棒制备菌棒是杏鲍菇工厂化高效栽培的主要种植材料,其质量和制备工艺直接影响到后续栽培的效果。

关键技术要点包括:1. 基材选择:选择木屑、秸秆、玉米秸秆等富含纤维素和养分的原料作为基材,保证菌棒的质地和养分含量。

2. 湿度控制:控制菌棒内部水分含量,保持适宜的湿度,有利于菌丝长势和菇体生长。

3. 温度管理:合理控制菌棒的温度,促进菌丝的快速生长,并确保制备过程中无外源菌或病原菌的污染。

三、菌丝接种菌丝接种是将培养好的菌种接种到菌棒内,促使菌丝在菌棒内长势,是整个高效栽培过程中至关重要的一步。

关键技术要点包括:1. 接种量控制:合理控制接种量,避免过量或不足造成的影响,促进菌丝的均匀长势。

2. 接种方法:选择适宜的接种方法,例如点状接种、线状接种等,确保菌丝在菌棒内均匀分布。

3. 环境条件:提供适宜的环境条件,包括温度、湿度和通风等,促进菌丝在菌棒内的快速生长。

四、菇体生长2. 通风管理:合理设计通风系统,保持菌房内空气的流通和湿度的均衡分布,有利于菌体的生长和发育。

3. 营养补给:在菇体生长过程中适时进行营养补给,提供菌体生长所需的营养物质,增加产量和品质。

工厂化猪场人工养殖技术概述工厂化猪场人工养殖技术是指利用现代科技手段,通过控制环境条件、饲养管理等方法,在猪场内对猪进行科学饲养和管理,以实现高效率、高产量、高质量的猪肉生产。

本文将介绍工厂化猪场人工养殖技术的相关内容。

养殖环境圈舍建设•圈舍设计应考虑卫生、通风、采光等因素,确保猪群在舒适的环境中生长。

•合理规划圈舍空间,防止疫病传播和过度拥挤。

温度和湿度控制•保持适宜的温度和湿度是猪的健康成长的重要条件。

•可采用风扇、空调等设备进行温湿度调节,确保猪舍内环境稳定。

饮水和饲料供给•提供清洁卫生的饮水和饲料,定时更换和加水,保证猪群充足的水和养分摄取。

饲养管理饲料配方•根据不同生长阶段和猪的品种特性,制定科学合理的饲料配方。

•注意平衡饲料中各种营养物质的比例,确保猪的生长和发育。

饲养密度•控制猪的存栏密度,避免圈舍过度拥挤,影响猪的生长和健康。

•合理分组饲养,根据体重、生长速度等因素,进行细致管理。

疾病防控•定期对猪群进行疫苗接种,加强疾病的预防和控制。

•注意猪群的卫生管理,保持圈舍和周围环境清洁,减少疾病传播风险。

生长监测生长记录•对猪群进行生长数据的记录和监测,包括体重、饲料消耗量、生长情况等指标。

•根据数据分析评估猪的生长状况,及时调整饲料配方和管理措施。

健康监测•定期对猪进行健康检查,关注疫病发生情况。

•发现异常情况及时处理,防止疫病传播和影响整个猪群的健康。

结语工厂化猪场人工养殖技术是现代化养殖的重要手段,通过科学管理和技术手段,提高猪的生产效率和品质,满足市场需求。

有效的饲养管理、环境控制和疾病防控是实现高产、高质养殖的关键。

希望本文内容对您了解工厂化猪场人工养殖技术有所帮助。

工厂化猪场人工养殖技术工业化猪场人工养殖技术随着人口的不断增加和经济的不断发展,人们对肉类的需求也越来越大。

为了满足这种需求,工厂化猪场人工养殖技术应运而生。

工厂化猪场人工养殖技术是指利用现代科学技术和管理手段将猪进行大规模集中养殖的一种方式。

这种养殖方式不仅能够提高猪的产出和品质,还可以提升投资回报率,保证生产安全和环境卫生。

一、工厂化猪场人工养殖技术的特点(一)规模化养殖:工厂化猪场人工养殖技术的主要特点是规模化生产,通过集中养殖大量的猪只,能够提高养殖效益,降低生产成本。

(二)自动化管理:工厂化猪场人工养殖技术采用现代化的自动化设备进行管理,包括自动喂食、自动换气、自动清洁等技术,大大降低了人工劳动力的需求,提高了生产效率。

(三)科学饲养:工厂化猪场人工养殖技术强调科学饲养,通过合理搭配饲料,提供丰富的营养,为猪的生长提供良好的条件。

(四)环境控制:工厂化猪场人工养殖技术侧重于环境控制,通过精确控制气温、湿度、通风等因素,为猪创造一个舒适的环境,保证猪的生长和健康。

(五)疾病控制:工厂化猪场人工养殖技术强调疾病控制,通过采取预防接种、环境消毒、饲养管理等措施,减少猪的疾病发生,提高养殖效益。

二、工厂化猪场人工养殖技术的优势(一)提高养殖效益:工厂化猪场人工养殖技术能够实现规模化生产,提高猪的产量和质量,降低生产成本,增加养殖效益。

(二)减少劳动力需求:工厂化猪场人工养殖技术采用自动化设备进行管理,减少了人工劳动力的需求,降低了劳动力成本,提高了生产效率。

(三)保证生产安全:工厂化猪场人工养殖技术能够提供良好的环境条件,通过科学饲养和疾病控制,减少猪的疾病发生,保证生产安全。

(四)提升环境卫生:工厂化猪场人工养殖技术强调环境控制,通过精确控制气温、湿度、通风等因素,减少猪舍内的臭气和废水,减少对环境的污染。

三、工厂化猪场人工养殖技术的应用实例(一)猪种选择:工厂化猪场通常选择品种优良、产仔多、生长快的猪种,如大白猪、杜洛克猪等。