第七章17-18世纪的国际关系

- 格式:ppt

- 大小:4.62 MB

- 文档页数:37

17~18世纪欧洲国际关系格局的转变作者:李卓群陈明来源:《哈尔滨师范大学·社会科学学报》2022年第03期[摘要]17世纪开始,近现代欧洲国家间第一次通过和约建立了欧洲国际体系,即威斯特伐利亚体系,这个国际关系体系的形成与发展都深刻影响了欧洲近三个世纪间的国际关系格局。

在威斯特伐利亚体系的建立、发展与后续演变中,欧洲国家间的国际关系格局也随之而发生着不同的改变。

那么,威斯特伐利亚体系前后的欧洲国际关系特点发生了什么样的变化?这些变化对当今的欧洲国际关系形成发生了怎样的影响?文章将通过威斯特伐利亚体系的建立前后对欧洲国际关系格局的影响进行分析,对上述问题进行探讨。

[关键词]欧洲国际关系;威斯特伐利亚体系;近现代国际关系史[中图分类号]D81[文献标志码]A[文章编号]2095-0292(2022)03-0017 -05一、《威斯特伐利亚和约》的签订对欧洲国际关系格局的影响开始于1618年的欧洲“三十年战争”作为一场欧洲世俗专制政权相互争权夺利的战争,彻底打破了此前“教权高于皇权”的罗马神权统治。

因此,1648年“三十年战争”结束后,获得了权力与财富、脱离了教权绝对统治的各世俗政权相互形成了彼此之间相互平衡的国际关系格局,这一国际关系“大洗牌”的成果就是《威斯特伐利亚和约》。

而在条约签订之后,世界各地掀起的一轮又一轮资产阶级革命浪潮与法国在欧陆的强盛又再一次地改变了这一国际关系格局。

本文将以“三十年战争”前的欧洲各国状态、“三十年战争”的爆发与《威斯特伐利亚和约》签订,来阐释威斯特伐利亚体系的建立对欧洲国际关系格局的影响。

(一)17世纪前半叶的欧洲各国态势“三十年战争”发生在17世纪初,在战争发生之前,欧洲经历了大规模的宗教改革,伴之以神圣罗马帝国的衰落,教权已经不再成为统治欧洲的绝对权力。

由此,君主专制国家得以成为17世纪初期国家形态的主流,君权开始超越教权逐渐在政教权力斗争中占据上风。

世界近现代国际关系的基本线索和阶段特征世界近代现代的国际关系,如果依据国际关系中主要矛盾以及国际政治格局的发展变化的划分,大致可以分为三个时期进行分期:一、17世纪下半期至第一次世界大战为第一时期这一时期,欧洲资本主义经济最发达,国际关系的中心舞台在欧洲。

欧洲列强之间为争夺欧洲霸权和世界殖民霸权,开展了最激烈的角逐与斗争,最终导致了第一次世界大战的爆发。

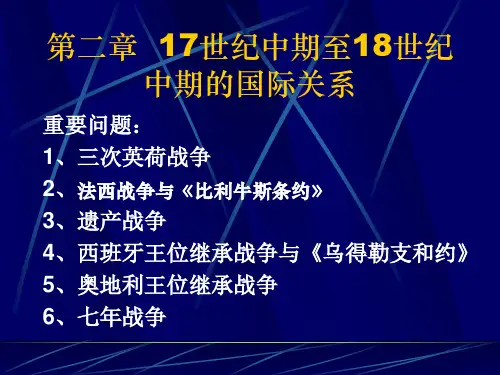

这一时期又可以分为三个阶段:1、17世纪下半期至18世纪中期。

(1)特征:欧洲列强(英荷法)争夺殖民霸权。

(2)结果:英国先后打败荷兰和法国,掌握海上霸权(18世纪中期)成为世界上最强大的殖民国家2、18世纪末到19世纪中期。

(1)特征:欧洲列强到世界各地强占商品市场,原料产地,加强对殖民地人民掠夺;欧洲资产阶级要为资本主义进一步发展扫清道路;列强之间为争夺欧洲霸权进行斗争(18世纪末19世纪初反法同盟与法国的战争;19世纪中期英、法与俄为争夺巴尔干而爆发的克里米亚战争;19世纪70年代的普法战争等)(2)结果:使东方从属于西方,激起了亚非拉人民的反抗(18世纪末至19世纪初的海地独立运动;西属、葡属拉美的独立斗争;19世纪中期出现的亚非拉革命风暴);导致欧洲政治格局的变化(神圣同盟的建立;维也纳体系的确立);法、俄势力削弱,德国势力开始崛起。

3、19世纪末至20世纪初。

(1)特征:资本主义过渡到帝国主义,世界被帝国主义瓜分完毕,资本主义世界体系最终形成;帝国主义之间政治经济发展不平衡,矛盾加剧。

(2)结果:帝国主义对世界的瓜分给殖民地半殖民地人民带来灾难,同时也激起了殖民地半殖民地人民的反抗(亚洲的觉醒;非洲人民的反帝斗争;拉丁美洲的民族民主运动)。

在这一时期,英国是最发达的资本主义国家。

经济实力强大,一度成为“世界工场”,所以始终是资本主义国家之间主要矛盾的主要方面,成为列强争霸的主要对手。

二、从“一战”后至“二战”期间为第二时期此时,美国经济实力大大增强,与之相反,欧洲主要国家却因战争而遭受不同程度的削弱。

历史初中教材第七章世界现代社会与国际关系历史初中教材第七章世界现代社会与国际关系近代以来,世界发生了翻天覆地的变化,全球范围的社会变革和国际关系的演变成为历史的重要组成部分。

在初中历史教材的第七章中,我们将探讨世界现代社会的发展和国际关系的重要性。

本文将通过梳理历史脉络,以期给读者带来一个全面且生动的认识。

一、社会革命与现代化的兴起在18世纪末至19世纪初,工业革命在英国兴起,为后来的现代社会奠定了基础。

工业化的迅猛发展不仅推动了社会经济的进步,也对人类的生活产生了深远的影响。

我们将通过详细解读工业革命的原因、过程和意义,深入了解工业革命对世界现代社会带来的变革。

二、民族国家与战争的影响近代以来,民族国家的兴起成为世界历史的重要特征。

通过分析民族国家兴起的原因和特点,我们能够理解国家主权意识的觉醒和国际关系格局的变化。

同时,战争也成为民族国家争夺利益和权力的手段。

我们将以两次世界大战为例,阐述战争对世界社会和国际关系所带来的深远影响。

三、冷战与国际关系格局冷战是20世纪后半叶国际关系的主要特征之一。

我们将介绍冷战的起因、过程和结束,并深入剖析美苏两极世界格局对国际关系的冲击与变革。

此外,我们还将简要探讨其他重要国际事件,如柏林墙的建立、古巴导弹危机等。

四、全球化与国际合作当今世界,全球化进程愈发加速,并对国际关系产生深远影响。

在这一部分,我们将剖析全球化的原因、特点和挑战,以及国际合作的重要性。

通过介绍联合国、世界贸易组织等国际组织的作用,我们将说明国际合作对解决全球性问题和促进世界和平与繁荣的重要性。

五、当代国际关系的热点问题最后,我们将关注当前国际关系中的热点问题,如恐怖主义、气候变化、区域冲突等。

这些问题备受关注,对当今世界社会和国际关系产生重要影响。

通过讨论这些问题,我们能够了解当代国际社会的复杂性和多元性。

总结历史初中教材第七章的内容涵盖了世界现代社会与国际关系的重要方面。

通过深入学习工业革命、民族国家的兴起、冷战和全球化等内容,我们能够全面把握世界社会发展的历史脉络和国际关系的重要性。

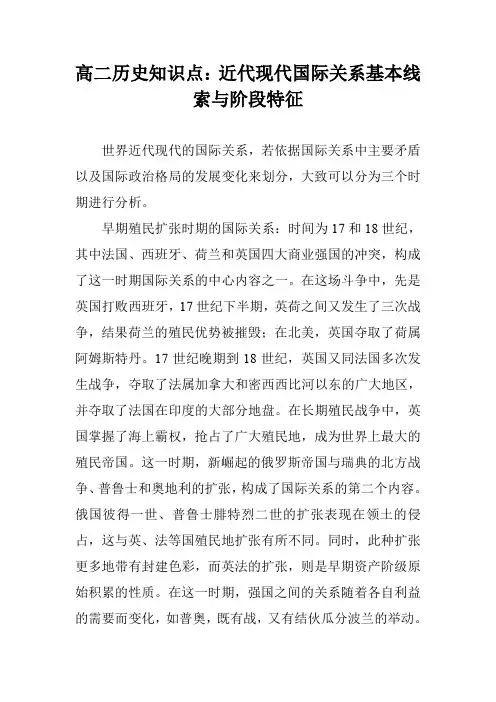

高二历史知识点:近代现代国际关系基本线索与阶段特征世界近代现代的国际关系,若依据国际关系中主要矛盾以及国际政治格局的发展变化来划分,大致可以分为三个时期进行分析。

早期殖民扩张时期的国际关系:时间为17和18世纪,其中法国、西班牙、荷兰和英国四大商业强国的冲突,构成了这一时期国际关系的中心内容之一。

在这场斗争中,先是英国打败西班牙,17世纪下半期,英荷之间又发生了三次战争,结果荷兰的殖民优势被摧毁;在北美,英国夺取了荷属阿姆斯特丹。

17世纪晚期到18世纪,英国又同法国多次发生战争,夺取了法属加拿大和密西西比河以东的广大地区,并夺取了法国在印度的大部分地盘。

在长期殖民战争中,英国掌握了海上霸权,抢占了广大殖民地,成为世界上最大的殖民帝国。

这一时期,新崛起的俄罗斯帝国与瑞典的北方战争、普鲁士和奥地利的扩张,构成了国际关系的第二个内容。

俄国彼得一世、普鲁士腓特烈二世的扩张表现在领土的侵占,这与英、法等国殖民地扩张有所不同。

同时,此种扩张更多地带有封建色彩,而英法的扩张,则是早期资产阶级原始积累的性质。

在这一时期,强国之间的关系随着各自利益的需要而变化,如普奥,既有战,又有结伙瓜分波兰的举动。

资产阶级革命时代和资本主义世界体系形成和发展时期的国际关系:时间从18世纪法国大革命开始到19世纪六七十年代止。

18世纪以前,封建君主专制国家对国际事务拥有重大影响。

法国大革命沉重打击了欧洲的封建体系。

欧洲各国封建势力内外勾结,组成反资产阶级革命同盟。

因此这一时期的国际关系首先表现为法国与欧洲列强的关系。

在法国大革命中,先是普奥组成干涉军,失败后,英国为同法国争夺中东的利益和进行海上争霸,组织了第一次反法同盟,干涉法国革命。

法兰西第一帝国建立后,法国与第二次反法同盟之间的关系,是新生的资产阶级政权与传统的封建势力之间关系的继续,并使新生政权得到巩固和发展;法国与后来反法同盟之间的关系,带有明显的争霸特点;而对西班牙和俄国的进攻,则是侵略行径。

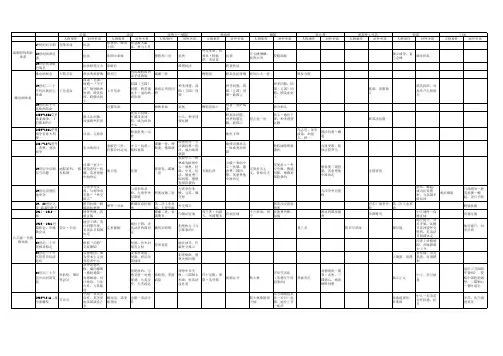

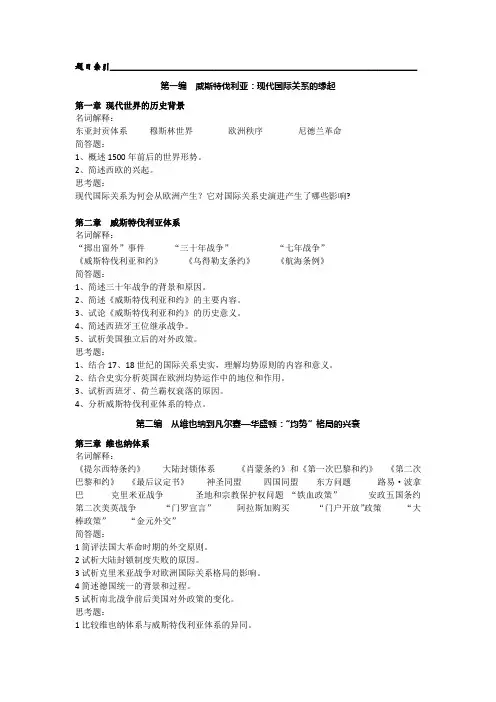

题目索引______________________________________________________________________第一编威斯特伐利亚:现代国际关系的缘起第一章现代世界的历史背景名词解释:东亚封贡体系穆斯林世界欧洲秩序尼德兰革命简答题:1、概述1500年前后的世界形势。

2、简述西欧的兴起。

思考题:现代国际关系为何会从欧洲产生?它对国际关系史演进产生了哪些影响?第二章威斯特伐利亚体系名词解释:“掷出窗外”事件“三十年战争”“七年战争”《威斯特伐利亚和约》《乌得勒支条约》《航海条例》简答题:1、简述三十年战争的背景和原因。

2、简述《威斯特伐利亚和约》的主要内容。

3、试论《威斯特伐利亚和约》的历史意义。

4、简述西班牙王位继承战争。

5、试析美国独立后的对外政策。

思考题:1、结合17、18世纪的国际关系史实,理解均势原则的内容和意义。

2、结合史实分析英国在欧洲均势运作中的地位和作用。

3、试析西班牙、荷兰霸权衰落的原因。

4、分析威斯特伐利亚体系的特点。

第二编从维也纳到凡尔赛—华盛顿:“均势”格局的兴衰第三章维也纳体系名词解释:《提尔西特条约》大陆封锁体系《肖蒙条约》和《第一次巴黎和约》《第二次巴黎和约》《最后议定书》神圣同盟四国同盟东方问题路易·波拿巴克里米亚战争圣地和宗教保护权问题“铁血政策”安政五国条约第二次美英战争“门罗宣言”阿拉斯加购买“门户开放”政策“大棒政策”“金元外交”简答题:1简评法国大革命时期的外交原则。

2试析大陆封锁制度失败的原因。

3试析克里米亚战争对欧洲国际关系格局的影响。

4简述德国统一的背景和过程。

5试析南北战争前后美国对外政策的变化。

思考题:1比较维也纳体系与威斯特伐利亚体系的异同。

2全球性国际关系体系形成的动力与原因有那些?3结合第一章的相关内容试述美国对外政策思想的演变。

第四章俾斯麦大陆联盟体系名词解释:三皇同盟《地中海协定》《再保险条约》巴格达铁路问题复习题:1、普法战争后的欧洲格局发生了哪些变化?2、试述大陆联盟体系得以维持的机制。

国际关系史思考题:1.结合17、18实际的国际关系史实,理解均势原则的内容和意义。

1618-1648年的三十年战争后,在欧洲各国之间形成了一种均势格局。

到了18世纪初,欧洲政治格局发生了重大变化。

西班牙、荷兰、瑞典和波兰沦为二流国家,法国、英国、俄国、奥地利和普鲁士五强崛起。

这一时期“均势”具有以下特点:1、欧洲大陆间的力量平衡通过“均势”得以维持。

2、为了维持大国间的力量均衡,不惜牺牲战败国和小国的利益,对它们的领土进行肆无忌惮的分割、蚕食、吞并。

3、通过均势防止了大国间战争的进一步升级和对现存秩序的破坏。

4、各大国发展了自身的实力,相近的实力保证了均势的实现和国际体系的稳定。

5、这时的“均势”原则只适用于欧洲具有共同传统的大国,并借此来保证大国对欧洲和世界其他地区的统治。

2.结合史实分析英国在欧洲均势运作中的地位和作用。

1.1701年-1713年的西班牙王位继承战争是第一次主要为商业和海上霸权的利益角逐的战争,在战争末期,由于眼看法国就要失败,奥地利的野心却再次膨胀,甚至出现了奥地利与西班牙再次合并由哈布斯堡家族统治的可能,于是英国将自己的力量撤出欧洲大陆,不再支持反法同盟,以取得势力的平衡。

在1713年签订的《乌得勒支条约》中,大国受到削弱,小国纷纷崛起,普鲁士得以加入到列强行列,这就使欧洲大陆的均势得到了维护并且更加稳固,而最引人注目的是英国从一个岛国上升为欧洲一强,欧洲形成了新的国际政治格局。

该合约保证了大国之间的实力均势,英国获得了海上的主宰权。

2.1814年列强召开维也纳会议,并于1815年签订《最后议定书》,建立起了维也纳体系,在欧洲大国间创造了一种政治军事平衡。

英国从此确立了它的海上霸主地位3.试析西班牙、荷兰霸权衰落的原因。

1)西班牙:①国内因素:第一,由于宫廷挥霍无度,封建传统浓厚,社会经济发展日益凋敝。

第二,殖民地财富的大量涌入,阻碍了其本身资本主义的发展。

因为大量财富只被用在统治阶级的奢侈生活上,没有用于发展生产。

![国际关系史课件 [人教版]](https://uimg.taocdn.com/1108b20ba8114431b90dd810.webp)

《国际关系史》复习思考题一、名词解释:三十年战争、“掷出窗外”事件、威斯特伐利亚和约、七年战争、《比利牛斯条约》、《乌得勒支和约》、《圣斯特法诺和约》、西班牙王位继承战争、北方大战、《尼什塔特和约》、奥地利王位继承战争、武装中立同盟、美国独立战争、根特和约、维也纳会议、正统主义原则、《最后议定书》、神圣同盟、四国同盟、亚琛会议、特洛波会议、门罗主义、梅特涅、奥斯曼帝国、东方问题、克里米亚战争、普法战争、1878年柏林会议、1879年德奥同盟、三国同盟、三国协约、《再保险条约》、光辉孤立政策、利奥波得二世、法绍达事件、法俄同盟、中日甲午战争、英布战争、“门户开放”政策、日俄战争、朴茨茅斯和约、英日同盟二、问答题:3、简述三十年战争的背景和原因。

4、简述《威斯特伐利亚和约》的主要内容及其历史意义。

5、简述西班牙王位继承战争。

6、试述17世纪中叶到17世纪末国际关系史的特点。

7、试述18世纪俄奥普三次瓜分波兰的过程及影响。

8、简述维也纳体系的形成与特点。

9、简析欧洲列强对东方问题的政策。

10、简析克里米亚战争后欧洲国际格局的变化。

13、普法战争后的欧洲格局发生了哪些变化?14、英布战争爆发前英国进行了哪些外交准备活动?15、简述19世纪末20世纪初帝国主义重新瓜分世界的三次战争及其后果。

16、简述19世纪末美国提出的门户开放政策的意图及内容?三、论述题:3、试述17世纪以来国际关系格局的演变过程。

4、结合17、18世纪的国际关系史实,理解均势原则的内容和意义。

5、结合史实分析英国在欧洲均势运作中的地位和作用。

6、试述16世纪至18世纪欧洲大国地位的兴衰。

7、简要说明俾斯麦外交体系的形成与解体。

8、试论19世纪末20世纪初欧美主要大国外交政策的调整。

9、试述列强瓜分非洲的结果与后果。

10、19世纪末20世纪初英德矛盾激化的原因及其主要表现。

11、试论两大帝国主义军事集团的形成。

12、试论1898-1922年美国外交政策的演变。

国际关系史启蒙运动名词解释

国际关系史中的启蒙运动,是指发生在17-18世纪的一场欧洲思想解放运动。

启蒙运动的兴起,源于人们对中世纪教会神权的专制主义政权的不满,它反对迷信、愚昧和特权,追求理性、自由和平等。

启蒙运动的思想家们认为,人类社会可以通过理性和科学得到改造和进步,而政府应该以人民的利益为最高目标。

启蒙运动对国际关系产生了深远的影响。

一方面,启蒙运动的思想家们提出了许多关于国际关系的理论,如主权国家、国际法和国际合作等,这些理论为现代国际关系的发展奠定了基础。

另一方面,启蒙运动也促进了欧洲民族国家的形成和发展,这为后来的国际关系格局产生了重要影响。

以上内容仅供参考,如需更多信息,建议查阅相关文献或咨询历史学家。

近现代国际关系格局的变迁17、18世纪,西欧各国在对外进行殖民扩张过程中产生了尖锐矛盾,为争夺殖民霸权而展开了激烈的斗争。

17世纪,英、荷两国成为争霸的主要对手;18世纪英法矛盾又逐渐突出,互相之间发生了多次大规模的战争。

这些战争从本质上说都是争霸和商业战争。

结果是英国先后战败对手,在18世纪后半期成为世界上最大的殖民国家。

自18世纪90年代开始,欧洲各国对法国进行了连绵不断的干涉战争。

它带有争霸性质,是英法两国争夺殖民霸权的延续,也是法俄两国争夺欧洲大陆霸权的表现。

但它更是欧洲资本主义力量和封建主义力量之间的一次斗争。

从结果上看,当时即使在资本主义力量最强的欧洲,封建势力也要更为强大一些。

拿破仑失败后,欧洲的封建君主们通过维也纳会议建立起欧洲大陆反动的封建统治局面——维也纳体系。

在该体系中,英国的世界霸权地位得以巩固和加强,而以俄国为首的封建势力在欧洲十分猖獗,他们通过“神圣同盟”和“四国同盟”对各国革命进行镇压和干涉,使欧洲大陆一片黑暗。

但该体系在确立后不久即面临着崩溃。

原因在于它出现在欧洲各国先后开展工业革命、工业资产阶级的力量日益壮大发展的时代中。

为工业资本主义开辟道路成为时代的要求。

于是各国资产阶级展开了一系列争取民主权利的斗争,这些斗争对于维也纳体系都构成了沉重的打击。

1830年法国爆发七月革命,结束了复辟的波旁王朝的统治,政权又回到了资产阶级手中。

维也纳体系被打开了一个大缺口。

1848年遍及欧洲大陆的资产阶级革命浪潮,尽管未能取得最终胜利,但进一步摧垮了欧洲大陆的封建统治秩序,并为新的资产阶级政治运动的到来打下了基础。

不过维也纳体系也绝非一无是处,它开创了以开会的形式解决国际争端的先例,客观上使国际关系进入一个新阶段。

欧洲列强为了争夺欧洲霸主地位和世界殖民霸权,继续进行着激烈的斗争。

1853-1855年,英、法和俄国为争夺巴尔干半岛而进行了克里米亚战争。

1866年的普奥战争、1870年爆发的普法战争也具有一定的争霸性。

国际关系格局的演变及其特点国际关系格局是指国际社会中有关各国之间的政治、经济、军事等相互关系以及国际力量对立与合作的总和。

其演变是国际关系领域的核心问题之一,反映了国际社会中各种力量的对比与平衡,以及国际事务的发展变化。

国际关系格局的演变可以从17世纪开始进行梳理。

在此之前,欧洲主要以城邦制和封建制为主,国际关系主要表现为各个城邦间的权力斗争。

然而,随着近代国际关系的发展,欧洲逐渐由城邦制向国家制度转变,形成了以西方国家为中心的国际关系格局。

在17世纪至18世纪初,以法国、英国和荷兰等国为代表的西方国家逐渐崛起,并在全球范围内进行殖民扩张。

这一时期,国际关系格局主要由欧洲诸国之间的争夺和平衡构成。

例如,西班牙王国和哈布斯堡王朝之间的争夺成为17世纪欧洲战争的主要原因之一。

随着18世纪的到来,欧洲主要国家的力量逐渐发展壮大,并形成了相对稳定的力量格局。

在这个时期,欧洲的国际关系主要以平衡政策为基础,各国为了维护自身利益和权力平衡,进行了一系列的联盟和对峙。

最典型的例子是奥斯曼帝国与奥地利哈布斯堡王朝之间的争夺,以及奥斯曼帝国与俄国之间的长期对抗。

到了19世纪,欧洲主要国家的力量格局开始发生深刻变化。

随着英国的工业革命和法国的大革命,欧洲开始进入工业化和民族主义的时代。

这一时期,欧洲主要国家的力量不断增强,对外扩张的动力也日益增加。

在这个时期,国际关系格局主要以列强之间的竞争和冲突为特点。

例如,拿破仑帝国对欧洲的大规模扩张和帝国主义殖民地的争夺成为这一时期的重要特点。

随着20世纪的到来,国际关系格局再次发生了重大变革。

两次世界大战彻底改变了世界政治与经济的面貌,国际关系格局由此呈现出更加复杂多元的特点。

冷战期间,以美国和苏联为代表的两个超级大国展开了长期的竞争和对抗,整个世界被分为以美国为首的西方阵营和以苏联为首的社会主义阵营。

冷战结束后,国际关系进一步多极化,新兴大国崛起,国际力量对比发生了重大变化。