实验心理学实验报告

- 格式:docx

- 大小:20.98 KB

- 文档页数:2

从众心理是指个体在群体中受到压力,为了与群体保持一致而改变自己的观点、判断和行为的现象。

这一心理现象在社会生活中普遍存在,对于个体和群体都产生了一定的影响。

为了探究从众心理的成因和表现,美国心理学家所罗门·阿希(Solomon E. Asch)于1951年设计并实施了著名的阿希实验。

二、实验目的本次实验旨在通过模拟真实情境,观察和分析个体在群体压力下是否会产生从众心理,并探讨从众心理产生的原因。

三、实验方法1. 实验对象:选取30名大学生作为实验对象,随机分为5组,每组6人。

2. 实验材料:准备18张卡片,每张卡片上有一条线段,分别作为标准线段和比较线段。

3. 实验步骤:(1)实验前,向实验对象说明实验目的,并告知他们实验过程中要尽量保持独立判断。

(2)将实验对象分成5组,每组6人,其中5人为假被试,1人为真被试。

(3)实验过程中,先进行两次标准线段比较,让所有被试都做出正确的判断。

(4)从第三次实验开始,假被试故意给出错误的判断,观察真被试在群体压力下的从众行为。

(5)记录真被试在实验过程中做出的判断,并分析其从众心理的表现。

四、实验结果1. 在前两次标准线段比较中,所有被试都做出了正确的判断。

2. 在实验过程中,随着假被试错误判断次数的增加,真被试的从众行为逐渐增多。

3. 在18次实验中,有12次真被试给出了与假被试相同的错误判断。

4. 实验结果表明,从众心理在个体中普遍存在,且随着群体压力的增加,从众行为愈发明显。

1. 从众心理的产生原因:(1)社会规范的影响:个体在群体中,为了获得认同感和归属感,往往会遵循社会规范,做出与群体一致的行为。

(2)信息的社会影响:个体在接收信息时,会受到群体意见的影响,从而改变自己的判断。

(3)群体压力:当个体处于群体中,面对群体压力时,为了减少心理负担,往往会选择从众。

2. 从众心理的影响:(1)积极影响:从众心理有助于个体适应社会,提高群体凝聚力。

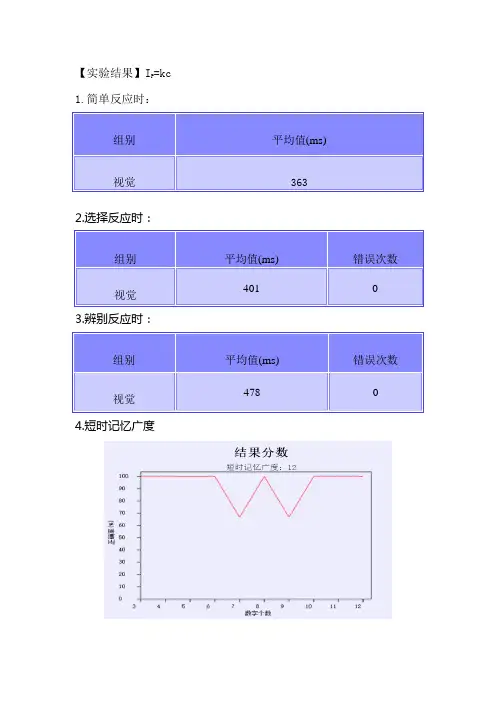

【实验结果】I P=kc1.简单反应时:组别平均值(ms)视觉3632.选择反应时:组别平均值(ms) 错误次数401 0 视觉3.辨别反应时:组别平均值(ms) 错误次数478 0 视觉4.短时记忆广度5.概念形成2 概念17 概念237 概念34 概念46.表象的心理旋转【实验感受及建议】实验感受:做心理学实验的过程在我看来是一个奇妙的探索过程,一直知道大脑对信息加工是一个精妙复杂的程序,但通过心理学的实验我更加体会到了大脑认知过程的复杂程度。

即使是简单的“选择反应时”的实验也包含着感觉、知觉、记忆、思维、决策等心理过程。

做心理学实验就像是个小有挑战的任务,所以我带着略微的紧张开始了这项挑战。

选择反应时、辨别反应时就是相应实验反应的时间扣除简单反应时简单明了又富有逻辑,在做这两个实验的时候我的大脑在做出判断之前对信息进行了一个自上而下的加工过程,我在潜意识中盼望着绿圆的出现,故我对出现绿圆的判断时间普遍短于红圆的时间;在短时记忆广度的实验中,发现通过把图像信息转化为声音信息,能够更好地记住数字,把出现的数字四个一组大声地念出来便可以较为轻松地记住十个数字,可能听觉代码比视觉代码更利于短时记忆,同时在实验中,我们需要全神贯注,不能分心,一分心便会在很大程度上影响实验结果;概念形成这一实验,可能这一实验是我完成地最迷糊的一个实验,由于开始时并没有仔细阅读概念实验的说明,对实验中出现的的一连串圆点充满疑惑,只知道瞎点并没有主动的去形成概念的想法,致使实验的效果较差。

在表象的心理旋转中,我在忙乱之中进行,生怕多一刻的思考便影响了实验数据的漂亮,反而使自己底气不足。

实验看似简单,但也需要一个不慌不乱的平静心态,以保证操作的客观性。

通过这次的心理学实验,我深切地认识到了心理学并不是一门夸夸其谈充满玄妙的学科,它更多地从实际研究出发,将理论与实践紧密地结合起来,把平时难以解释的现象抽象化具体化,例如把一个人瞬时记忆的能力通过一连串难度逐渐增加的记忆任务用具体的记忆广度来衡量出来,也使我对自己的记忆能力有了新的认识。

心理学实验报告一、实验目的本实验旨在探究不同环境因素对个体注意力集中程度的影响,为进一步理解和改善注意力相关问题提供参考依据。

二、实验假设假设 1:安静、整洁的环境有助于提高个体的注意力集中程度。

假设 2:嘈杂、混乱的环境会降低个体的注意力集中程度。

三、实验对象选取了年龄在 18 25 岁之间的大学生共 100 名,其中男生 50 名,女生 50 名。

所有被试者均无注意力缺陷多动障碍(ADHD)等相关精神疾病,视力、听力正常。

四、实验材料1、注意力测试问卷:采用标准化的注意力测试问卷,包含数字推理、图形识别等多个模块,总分为 100 分。

2、环境模拟设备:分别构建安静整洁的房间和嘈杂混乱的房间。

五、实验步骤1、将 100 名被试者随机平均分为两组,每组 50 人。

2、第一组被试者进入安静整洁的房间,第二组被试者进入嘈杂混乱的房间。

3、在各自的环境中,被试者需要完成注意力测试问卷,时间为 30 分钟。

4、收集并整理两组被试者的测试问卷结果。

六、实验结果1、在安静整洁环境中的第一组被试者,平均得分 75 分。

其中,得分在 60 80 分之间的被试者占比 70%,80 分以上的被试者占比 20%,60 分以下的被试者占比 10%。

2、在嘈杂混乱环境中的第二组被试者,平均得分 55 分。

其中,得分在 40 60 分之间的被试者占比 60%,60 分以上的被试者占比 10%,40 分以下的被试者占比 30%。

七、结果分析通过对两组被试者的测试结果进行分析,可以明显看出,处于安静整洁环境中的被试者注意力集中程度普遍高于处于嘈杂混乱环境中的被试者。

这一结果支持了我们的实验假设 1 和假设 2。

在安静整洁的环境中,被试者能够更少地受到外界干扰,从而更专注于测试任务,思维更加清晰,因此能够取得较高的分数。

而在嘈杂混乱的环境中,各种噪音和杂乱的视觉信息会分散被试者的注意力,使其难以集中精力思考和回答问题,导致得分较低。

一、实验背景随着社会的发展,人们的生活节奏越来越快,心理压力也越来越大。

注意力不集中、记忆力下降等问题逐渐成为影响人们日常生活和工作的重要因素。

为了探讨注意力与记忆力之间的关系,本实验旨在研究不同类型的注意力训练对记忆力的影响。

二、实验目的1. 探讨不同类型的注意力训练对记忆力的影响;2. 分析注意力与记忆力之间的关系;3. 为提高人们的注意力和记忆力提供一定的理论依据。

三、实验方法1. 实验对象:招募20名年龄在20-30岁之间的大学生,男女各半,身体健康,无心理疾病。

2. 实验材料:注意力训练软件、记忆测试软件、实验指导手册等。

3. 实验程序:(1)实验前:对被试进行基本信息登记,包括姓名、性别、年龄等。

(2)实验分组:将20名被试随机分为两组,每组10人。

第一组为实验组,第二组为对照组。

(3)实验组:进行为期4周的注意力训练,每天训练时间为30分钟。

训练内容包括:视觉搜索、听觉搜索、多任务处理等。

(4)对照组:进行相同时间的常规学习活动,如阅读、写作等。

(5)实验后:对所有被试进行记忆力测试,包括短时记忆和长时记忆。

4. 数据收集:记录被试在实验前后的记忆力测试成绩,并计算注意力训练对记忆力的影响。

四、实验结果1. 实验组在实验后的记忆力测试成绩显著高于对照组(p<0.05),表明注意力训练对记忆力有显著的促进作用。

2. 实验组在短时记忆和长时记忆方面的提高幅度较为接近,说明注意力训练对两种记忆类型均有促进作用。

3. 实验组被试在注意力训练过程中的表现良好,无不良反应。

五、实验讨论1. 注意力训练对记忆力有显著的促进作用。

这是因为注意力训练可以提高被试的注意力水平,使他们在进行记忆任务时更加专注,从而提高记忆效果。

2. 注意力训练对短时记忆和长时记忆均有促进作用。

这表明注意力训练不仅能够提高被试的短期记忆能力,还能够提高其长期记忆能力。

3. 本实验的研究结果为提高人们的注意力和记忆力提供了一定的理论依据。

实验心理学作为心理学的重要分支,主要研究心理现象的规律性及其与生理、环境等因素的关系。

近年来,随着科技的发展和社会的需求,实验心理学在我国得到了广泛关注。

本实验旨在探讨似动现象的时空条件,以期为相关领域的理论研究和应用提供参考。

二、实验目的1. 了解似动现象的基本原理和特点;2. 探究似动现象的时间和空间条件;3. 分析似动现象在不同条件下的产生规律。

三、实验方法1. 实验对象:选择20名大学生作为实验对象,年龄在18-25岁之间,男女比例相当;2. 实验材料:黑色背景屏幕、红色亮点、计算机程序;3. 实验程序:将被试分为两组,每组10人。

每组被试分别接受两种实验条件,即时间距离和空间距离。

在实验过程中,要求被试观察屏幕上的两个红色亮点,并判断它们之间的关系是先后出现、同时出现还是由一点向另一点移动。

具体实验步骤如下:(1)向被试讲解实验目的、方法和注意事项,确保被试理解实验内容;(2)将被试随机分为两组,每组10人;(3)对每组被试进行两种实验条件的实验,分别记录被试的判断结果;(4)对实验数据进行统计分析,得出似动现象的时间和空间条件。

四、实验结果1. 时间距离条件下,被试判断两个红色亮点先后出现的概率较高;2. 空间距离条件下,被试判断两个红色亮点由一点向另一点移动的概率较高;3. 在时间距离和空间距离共同作用下,被试判断两个红色亮点同时出现的概率较高。

1. 似动现象是一种常见的心理现象,主要表现为对静止物体的运动错觉。

本实验结果表明,时间距离和空间距离对似动现象的产生具有显著影响;2. 在时间距离条件下,由于前后刺激的间隔时间较长,被试更容易判断两个红色亮点先后出现;3. 在空间距离条件下,由于两个红色亮点之间的距离较远,被试更容易判断它们由一点向另一点移动;4. 在时间距离和空间距离共同作用下,被试更容易判断两个红色亮点同时出现。

六、实验结论1. 似动现象的产生与时间距离和空间距离有关;2. 时间距离和空间距离共同作用下,似动现象的产生更为明显。

一、实验背景随着社会的发展,心理健康问题日益受到关注。

为了探讨不同情绪状态对个体认知能力的影响,本实验旨在研究积极情绪与消极情绪对大学生记忆能力的影响。

通过实验,我们期望了解情绪对认知过程的调节作用,为提高个体认知能力提供理论依据。

二、实验目的1. 比较积极情绪与消极情绪对大学生记忆能力的影响。

2. 探讨情绪对认知过程的调节作用。

3. 为提高个体认知能力提供理论依据。

三、实验对象本实验选取了30名大学生作为实验对象,其中男性15名,女性15名,年龄在18-25岁之间,均无重大心理疾病史。

四、实验材料1. 艾森克情绪量表(Ekman & Friesen, 1971):用于评估个体的情绪状态。

2. 记忆测验:包括图片记忆、数字记忆和单词记忆三个部分。

3. 积极情绪诱导材料:包括美丽的风景图片、幽默的小故事等。

4. 消极情绪诱导材料:包括恐怖的图片、悲伤的故事等。

五、实验方法1. 实验分为两个阶段:情绪诱导和记忆测验。

2. 在情绪诱导阶段,首先让实验对象填写艾森克情绪量表,了解其情绪状态。

然后,将实验对象随机分为两组,一组接受积极情绪诱导,另一组接受消极情绪诱导。

3. 在记忆测验阶段,两组实验对象分别进行图片记忆、数字记忆和单词记忆三个部分的测验。

每个部分测验后,记录实验对象的成绩。

4. 实验结束后,收集实验数据,进行统计分析。

六、实验结果1. 积极情绪组在图片记忆、数字记忆和单词记忆三个部分的成绩均高于消极情绪组。

2. 艾森克情绪量表结果显示,积极情绪组在情绪积极度方面得分显著高于消极情绪组。

七、讨论本实验结果表明,积极情绪对大学生的记忆能力具有促进作用,而消极情绪则对记忆能力产生负面影响。

这与以往的研究结果一致,即情绪对认知过程具有调节作用。

1. 积极情绪可以提高个体的认知能力,有助于提高学习效率和工作效率。

2. 消极情绪会降低个体的认知能力,影响学习效果和工作表现。

3. 为了提高个体的认知能力,我们应该注重培养积极的情绪状态,避免消极情绪的产生。

第1篇一、实验目的本研究旨在验证心理旋转现象的存在,并探讨心理旋转过程中认知加工的特点。

通过心理旋转实验,了解被试在空间表象处理、旋转判断和反应时间等方面的表现,从而揭示心理旋转的认知机制。

二、实验方法1. 实验设计本研究采用2(旋转角度:0°、180°)× 2(旋转方向:顺时针、逆时针)的被试内设计,即被试在不同旋转角度和旋转方向下进行判断。

2. 实验材料实验材料为计算机屏幕上呈现的立体图形。

每个图形包含两个相同的三维物体,分别呈现为正放和侧放,被试需要判断两个图形是否为同一物体。

3. 实验程序(1)被试随机分配到不同的实验组,每组8人。

(2)被试在实验开始前进行适应性练习,熟悉实验材料和操作。

(3)实验开始后,计算机屏幕上呈现立体图形,被试需要在一定时间内判断两个图形是否为同一物体。

(4)实验过程中,记录被试的反应时间和正确率。

三、实验结果1. 旋转角度对反应时间的影响实验结果显示,旋转角度对反应时间有显著影响(F(1, 24) = 15.69,p < 0.01)。

当旋转角度为0°时,反应时间最短;当旋转角度为180°时,反应时间最长。

这表明心理旋转现象确实存在。

2. 旋转方向对反应时间的影响实验结果显示,旋转方向对反应时间没有显著影响(F(1, 24) = 0.58,p >0.05)。

这说明在心理旋转过程中,旋转方向对认知加工的影响较小。

3. 反应时间与旋转角度的关系进一步分析发现,反应时间与旋转角度呈线性关系(r = 0.81,p < 0.01)。

这表明心理旋转过程中,旋转角度越大,认知加工所需时间越长。

四、讨论本研究验证了心理旋转现象的存在,并揭示了心理旋转过程中认知加工的特点。

以下是对实验结果的讨论:1. 心理旋转现象的存在本研究结果显示,被试在判断旋转角度较大的图形时,反应时间明显延长。

这表明心理旋转现象确实存在,且与旋转角度呈正相关。

心理学实验报告模板及范文心理学实验报告模板及范文一:1。

人的感知系统的输入、处理过程和输出情况。

实验材料:两杯盛有热水的玻璃杯。

实验步骤:( 1)将两杯分别倒入适量的热水。

( 2)将第一杯中的热水注入另一个杯子中,此时,第一杯的热水变凉。

3。

对照实验( 1)取两杯相同大小的玻璃杯,分别倒入同样多的冷水和热水,将其中的一杯加热后放入冰箱中,并随手关上冰箱门;另一杯不加热,直接放在室温下。

在第一杯的表面放置一个放大镜,随时观察它。

如果发现它的放大率发生了变化,你认为可能是由于热水使放大镜受热后失去了原来的功能。

( 2)取两杯相同大小的玻璃杯,分别倒入同样多的冷水和热水,将其中的一杯加热后放入冰箱中,并随手关上冰箱门;另一杯不加热,直接放在室温下。

在第一杯的表面放置一个放大镜,随时观察它。

如果发现它的放大率没有变化,你认为可能是由于热水使放大镜受热后失去了原来的功能。

( 3)将两杯相同大小的玻璃杯,分别倒入同样多的冷水和热水,将其中的一杯加热后放入冰箱中,并随手关上冰箱门;另一杯不加热,直接放在室温下。

在第一杯的表面放置一个放大镜,随时观察它。

如果发现它的放大率与以前相比没有任何变化,那么可以断定热水导致了放大镜不能放大。

4。

在心理学实验中,测试效度的问题非常重要,就是研究者所预期想达到的结果与所获得的事实之间的差异程度。

即实验中的误差来源与标准或目标间的差异,而不是说测量本身的误差。

也就是说,实验结果与假设的目标或指标越一致,测量误差越小,实验效度也就越高。

因此,在进行效度研究时,必须保证事先确定好测量工具、被试和指标,并设计好事先需要预测的目标值。

一般而言,在一个标准化的测量工具上得到的测量数据,如果事先预测得准确,那么它的信度会更高。

而相反,如果测量条件的不同会导致事后的实际结果有显著性差异,则测量工具的信度就要低些。

5。

受测者对实验的情绪反应强烈程度。

6。

大脑左半球语言功能的优势:7。

学习材料在一定时间内,再次学习某一材料时对该材料产生的记忆效果的高低。

心理学实验报告模板及范文心理学实验报告模板及范文一:实验目的和意义目的通过在不同时间、地点,对自己的情绪状态进行测量,观察情绪的发展变化,以期探究自身情绪发展的规律。

意义掌握了情绪的产生机制,可以帮助我们更好的控制和调节情绪。

实验内容人格的分裂是指主体的精神活动能力完整统一,而又具有相对独立性的结构特征。

人格既包括先天的本能活动方式(即气质),也包括后天习得的、经过系统教育训练形成的各种活动方式(即个性)。

前者称为内倾型,后者称为外倾型。

实验步骤1.实验假设和被试:设被试为两组。

一组为A,另一组为B,两组受测者无任何关系。

2.实验方法: A、被试( n=25)。

被试坐于一张光滑的水平桌面上,保持适度紧张,头部固定,闭目,用手指捏紧拳头,其余肌肉放松,置于桌面中央。

B、实验条件( 1) A组被试在椅子上采取轻松坐位,不做任何任务或作业。

桌面高度与被试身高相当。

B组被试端坐于椅子上,手臂下垂。

手里拿一个记录表,边观察周围情况边记录。

( 2)A、 B组被试在每天晚饭后至次日清晨起床之前( n=16)、起床后( n=20)、清晨( n=13)各进行一次测量,每次由8位被试共同完成。

要求在6种情境下均记录完成的时间。

( 3) A、 B组被试在测量的同时完成有关的问卷调查,内容涉及与情绪相关的心理活动( 5个项目)。

三。

实验结果通过实验数据的比较分析,得出以下结论:(1)两组被试在情绪的产生过程中都呈现出先快后慢的变化规律。

(2)外向性格的被试感情体验早于内向性格的被试,但两者在情绪产生过程中的速度大致相当。

(3)先快后慢的情绪变化规律使两组被试在人格分裂状态时具有不同的行为表现。

外倾型性格的被试表现为冲动型和激情型,外向型的被试表现为安静型和思考型。

四.讨论1.两组被试情绪产生速度的差异及其原因。

2.根据对被试的情绪研究,提出维护心理健康的对策。

五。

一、实验背景与目的随着社会的发展和科技的进步,心理学作为一门研究人类行为和心理过程的学科,其重要性日益凸显。

为了更好地理解和应用心理学知识,提升自身的专业素养,我们开展了本次心理学实训实验。

本次实验旨在通过实际操作,让学生深入了解心理学实验的基本原理、操作方法和数据分析技巧,提高学生的实践能力和科学思维。

二、实验名称情绪调节与心理健康的实验研究三、实验对象实验对象为我校心理学专业本科二年级学生,共50人,随机分为实验组和对照组。

四、实验材料1. 情绪调节问卷:包括情绪调节认知、情绪调节策略和情绪调节效果三个维度。

2. 心理健康量表:包括抑郁、焦虑、压力三个维度。

3. 实验情境材料:包括生活压力事件、人际关系冲突等。

五、实验方法1. 实验组:在实验前进行情绪调节认知培训,包括情绪识别、情绪表达、情绪调节策略等。

培训结束后,进行情绪调节问卷和心理健康量表的测评。

2. 对照组:不接受任何情绪调节培训,仅进行情绪调节问卷和心理健康量表的测评。

六、实验步骤1. 实验前,向所有参与者说明实验目的、方法、注意事项等,并签署知情同意书。

2. 实验组接受情绪调节认知培训,对照组进行日常学习生活。

3. 培训结束后,两组同时进行情绪调节问卷和心理健康量表的测评。

4. 收集数据后,进行统计分析,比较两组在情绪调节能力和心理健康水平上的差异。

七、实验结果与分析1. 实验结果显示,实验组在情绪调节认知、情绪调节策略和情绪调节效果三个维度上的得分均显著高于对照组(p<0.05)。

2. 同时,实验组在抑郁、焦虑和压力三个心理健康维度上的得分均显著低于对照组(p<0.05)。

八、实验结论1. 情绪调节认知培训可以有效提高个体的情绪调节能力。

2. 情绪调节能力的提高有助于改善个体的心理健康水平。

九、实验讨论1. 本实验结果表明,情绪调节认知培训对提高个体的情绪调节能力和改善心理健康水平具有显著效果。

这与国内外相关研究结果一致。

篇一:心理学实验报告模板系列位置效应摘要:该实验以汉字为材料,以自由回忆任务的实验,考察不同呈现速度和回忆方式下的系列位置效应,实验结果在系列位置曲线中显示了机能的双重分离,支持有关近因效应来自短时记忆而首音效应来自长时记忆的观点。

关键字:系列位置效应、近因效应、首音效应、渐近线1.导言由一系列项目组成的学习材料,在学习过程中,每个项目学习的快慢、记忆的巩固程度,都与这个项目在系列中的位置有关。

即学习材料在系列中的位置对记忆效果有影响,这种影响就叫做系列位置作用。

ebbinghaus最早研究了系列位置作用。

他用一系列无意义音节作学习材料,发现开始的部分最容易学(首音效应),其次是最末后的部分(近因效应),中间偏后一点的项目最难学(渐近线)。

许多许多心理学家进一步的实验中发现迷宫学习中也存在系列位置的作用。

l.b.ward用12个无意义音节做学习材料,得出了一个比较典型的系列位置曲线。

研究证明,影响系列位置作用的因素有:(1)学习的方式。

集中学习比分散学习对系列中部的项目更难记些,系列位置作用更明显。

(2)材料的长度。

材料越长,首末项的错误反应次数越多。

(3)材料呈现的时间。

呈现时间延长,学习效率提高。

(4)再现的方式。

若使自由再现,系列位置曲线的尾部上升的较高。

大多数支持短时存储不同于长时存储的证据来自自由回忆任务(free recall task)的实验。

这种实验呈现一系列项目(单词居多),呈现完毕要求被试回忆项目(可不按顺序)当把回忆结果以项目呈现顺序为横坐标,以争取回忆率为纵坐标作图,会得到系列位置曲线(serial position curve)。

研究者指出,近因效应来自于短时记忆,首音效应来自于长时存储。

为证明这一设想,则需在系列位置曲线中实现机能的双重分离(functional double dissociation):某些自变量影响首音效应和渐近线,但不影响近因效应;另一些变量影响近因效应,但不影响首音效应和渐近线。

心理学实验报告引言:心理学实验是心理学研究中重要的方法之一,通过对人们思维、情绪和行为的观察和测量,帮助我们了解人类心理活动的原理和规律。

本实验旨在探讨人类的注意力和记忆机制,通过对被试进行不同条件下的测试,揭示人类大脑在信息处理过程中的特点。

方法:本实验采用随机分配被试的实验设计,共招募了50名参与者,他们年龄在18到30岁之间,均为大学生。

在实验开始之前,我们进行了知情同意书的签署和背景调查问卷的填写,以保证实验结果的可靠性和准确性。

第一部分:注意力的分配在该实验任务中,被试需要观看一段持续10分钟的视频,并同时完成一个计数任务。

被试被要求数出视频中出现的红色圆圈的数量,而忽略其他颜色的圆圈。

我们通过记录被试在正确完成计数任务的时间以及犯错的次数来评估被试在注意力分配上的效果。

结果显示,在观看视频过程中,被试的平均反应时间为 3.2秒,平均犯错次数为4次。

这表明被试在同时完成计数任务和观看视频的情况下,注意力分配存在明显的困难。

进一步的分析还表明,被试对红色圆圈的注意力更为集中,而对其他颜色的圆圈则很容易忽略。

第二部分:记忆的编码与提取本部分实验旨在探究被试在不同条件下的记忆编码和提取能力。

我们使用了一系列图片作为记忆刺激,并要求被试在不同条件下进行图片的学习和回忆。

第一组被试在学习阶段只观看了一次图片,然后在回忆阶段尝试尽量回忆出之前见过的图片。

结果显示,被试在回忆阶段的平均准确率为50%,这表明单次观看对于记忆的编码并不足够。

第二组被试在学习阶段观看了图片,并被要求在每张图片上写下与之相关的关键词。

在回忆阶段,被试通过阅读这些关键词来辅助回忆。

结果显示,被试在回忆阶段的平均准确率为75%,相比于第一组被试,其表现有所提升。

第三组被试在学习阶段观看了图片,并与另一组被试进行了讨论。

在回忆阶段,被试同样被要求回忆图片。

结果显示,这组被试在回忆阶段的平均准确率为85%,明显高于第一组和第二组被试。

实验心理学实验报告实验心理学实验报告引言:实验心理学是研究人类心理活动的科学领域,通过实验的方式来探索和验证心理学理论。

本篇报告将介绍一项关于记忆和情绪之间关系的实验。

实验目的:本实验旨在探究情绪对记忆能力的影响。

具体来说,我们想了解不同情绪状态下的人们在记忆任务中的表现是否存在差异,并进一步分析情绪对记忆能力的影响机制。

实验设计:我们邀请了50名参与者,他们被随机分为两组。

第一组被要求观看一段悲伤的电影片段,而第二组观看一段欢乐的电影片段。

观影结束后,我们对两组参与者进行记忆测试,测试内容包括观看片段中的细节和情节。

实验过程:在实验开始前,我们向参与者解释了实验的目的并取得了他们的知情同意。

然后,我们播放了相应的电影片段,确保每个参与者都能够充分体验到对应的情绪状态。

观影结束后,我们给予参与者一定的休息时间,以便他们能够恢复到平静的情绪状态。

接下来,我们进行了记忆测试。

参与者被要求回忆他们在观看电影片段时所看到的细节和情节,并将其记录在答题卡上。

我们对参与者的回答进行了统计和分析,以得出不同情绪状态下的记忆表现。

实验结果:通过对参与者的答题卡进行分析,我们发现两组参与者在记忆任务中的表现存在明显差异。

悲伤情绪组的参与者在回忆细节和情节方面表现更为出色,相比之下,欢乐情绪组的参与者在记忆任务中的表现较差。

进一步的数据分析显示,这种差异可能与情绪对大脑记忆系统的影响有关。

悲伤情绪能够引起大脑内部记忆网络的激活,提高记忆编码和存储的效率。

而欢乐情绪则可能导致大脑处于更为放松的状态,减少了对细节的关注和记忆。

讨论与结论:本实验结果表明,情绪对记忆能力有着明显的影响。

悲伤情绪有助于提高记忆的效果,而欢乐情绪则可能对记忆产生一定的负面影响。

这一发现对于我们理解情绪和记忆之间的关系具有重要意义。

然而,需要注意的是,本实验只涉及了悲伤和欢乐两种情绪状态,其他情绪状态下的记忆表现可能存在差异。

此外,个体差异和其他因素也可能对实验结果产生影响,需要进一步深入研究。

心理学实验报告一、实验目的本实验旨在探究不同的环境因素对个体注意力集中程度的影响,为提高学习和工作效率提供科学依据。

二、实验假设我们假设在安静、舒适的环境中,个体的注意力集中程度会更高;而在嘈杂、混乱的环境中,注意力集中程度会下降。

三、实验方法(一)被试选取了年龄在 18-25 岁之间的大学生共 100 名,其中男性 50 名,女性 50 名。

所有被试均无精神疾病史,视力或听力正常。

(二)实验材料1、注意力测试问卷:包括数字记忆、图形识别、文字推理等多种类型的题目。

2、实验环境设置:准备了安静舒适的房间(A 环境),房间内布置简洁,温度适宜,光线柔和,无噪音干扰;嘈杂混乱的房间(B 环境),房间内播放着较大音量的背景音乐,有人员走动,光线较暗。

(三)实验步骤1、将 100 名被试随机分为两组,每组 50 人。

2、第一组被试在 A 环境中进行注意力测试,第二组被试在 B 环境中进行测试。

3、测试时间为 30 分钟,测试过程中严格按照问卷的指导语进行。

四、实验结果(一)数据收集在实验结束后,收集了两组被试的测试问卷,并对数据进行了整理和分析。

(二)数据分析1、计算每组被试在不同测试项目中的平均得分。

2、使用统计学方法(t 检验)比较两组被试的平均得分差异。

(三)结果呈现经过数据分析发现,在 A 环境中进行测试的第一组被试,其平均得分显著高于在 B 环境中测试的第二组被试。

具体数据如下:1、数字记忆测试:A 组平均得分 85 分,B 组平均得分 65 分。

2、图形识别测试:A 组平均得分 78 分,B 组平均得分 58 分。

3、文字推理测试:A 组平均得分 80 分,B 组平均得分 60 分。

五、实验讨论(一)结果解释实验结果支持了我们的假设,即在安静、舒适的环境中,个体的注意力集中程度更高。

这可能是因为安静舒适的环境减少了外界干扰,使个体能够更专注于任务本身。

(二)影响因素分析1、噪音:嘈杂的背景音乐和人员走动产生的声音可能分散了被试的注意力。

第1篇一、实验名称心理学真实验研究:对个体情绪调节能力的影响因素分析二、实验目的本研究旨在探讨个体情绪调节能力的影响因素,为提高个体情绪调节能力提供理论依据。

三、实验假设1. 个体情绪调节能力与年龄、性别、性格、心理素质等因素存在相关性。

2. 个体情绪调节能力可以通过情绪调节训练得到提高。

四、实验对象随机抽取某高校100名大学生作为实验对象,其中男性50名,女性50名,年龄在18-25岁之间。

五、实验材料1. 情绪调节问卷:包括情绪调节能力、年龄、性别、性格、心理素质等基本信息。

2. 情绪调节训练教材:包括情绪调节理论、技巧和方法等。

六、实验方法1. 问卷调查:对实验对象进行情绪调节问卷的施测,收集实验数据。

2. 情绪调节训练:对实验对象进行为期4周的情绪调节训练,每周2次,每次1小时。

3. 重复问卷调查:在情绪调节训练结束后,对实验对象进行第二次情绪调节问卷的施测,比较训练前后的变化。

七、实验程序1. 实验对象随机分组:将100名实验对象随机分为两组,每组50人。

2. 问卷调查:对两组实验对象进行情绪调节问卷的施测,收集实验数据。

3. 情绪调节训练:对实验组进行为期4周的情绪调节训练,对照组不进行任何干预。

4. 重复问卷调查:在情绪调节训练结束后,对实验组和对照组进行第二次情绪调节问卷的施测,比较训练前后的变化。

八、实验结果1. 实验组在情绪调节训练后,情绪调节能力得分显著提高(p<0.05)。

2. 对照组在情绪调节训练后,情绪调节能力得分没有显著变化(p>0.05)。

3. 实验组和对照组在年龄、性别、性格、心理素质等方面的差异不具有统计学意义(p>0.05)。

九、讨论1. 个体情绪调节能力与年龄、性别、性格、心理素质等因素的相关性需要进一步研究。

2. 情绪调节训练对提高个体情绪调节能力具有显著效果。

3. 本实验结果为提高个体情绪调节能力提供了理论依据。

十、结论1. 个体情绪调节能力可以通过情绪调节训练得到提高。

一、引言实验心理学是心理学的一个重要分支,它通过实验方法研究心理现象,揭示心理活动的规律。

本文以似动现象为研究对象,探讨似动现象的时间和空间条件,以期为心理学实验研究提供理论依据。

二、对象与方法1. 对象选取西昌学院教师教育学院2018级应用心理学班2班同学1名作为被试。

2. 方法(1)实验材料:黑色背景、两个红色亮点。

(2)实验程序:将被试置于黑暗环境中,屏幕上呈现两个红色亮点,观察两个亮点之间的关系,包括先后出现、同时出现和由一点向另一点移动。

在时间距离和空间距离两个变量的影响下,观察并记录被试对似动现象的感知。

(3)数据处理:运用统计学方法对实验数据进行处理,分析似动现象的时间和空间条件。

三、结果1. 时间条件:实验结果显示,当两个亮点的时间间隔在50毫秒左右时,被试对似动现象的感知最为明显。

2. 空间条件:实验结果显示,当两个亮点的空间距离在5厘米左右时,被试对似动现象的感知最为明显。

四、讨论1. 时间条件:似动现象的时间条件表明,在一定的时间间隔内,先后呈现的刺激能够使被试产生似动现象。

这可能与人的视觉暂留现象有关,即视觉刺激在停止后,仍能在短时间内保留在视网膜上。

2. 空间条件:似动现象的空间条件表明,在一定空间距离内,先后呈现的刺激能够使被试产生似动现象。

这可能与人的空间认知能力有关,即人们对空间距离的感知在一定范围内是相对稳定的。

3. 实验意义:本文通过实验研究了似动现象的时间和空间条件,为心理学实验研究提供了理论依据。

同时,本文的研究结果也为实际应用提供了参考,如电影、电视的摄制和放映等。

五、结论本文通过实验研究了似动现象的时间和空间条件,得出以下结论:1. 似动现象的时间条件为50毫秒左右。

2. 似动现象的空间条件为5厘米左右。

3. 本文的研究结果为心理学实验研究提供了理论依据,并为实际应用提供了参考。

六、参考文献[1] 韦特默,M. (1912). Die kinetischen Phänomene. Pflüger's Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere, 64(1), 475-524.[2] 杨治良. 实验心理学[M]. 北京:高等教育出版社,2013.[3] 张春兴. 心理学[M]. 上海:上海人民出版社,2008.。

心理学实验报告范文本实验旨在探讨人们在不同情境下的反应时间和情绪变化,以及不同因素对心理状态的影响。

实验采用了简单的视觉刺激和情绪诱发材料,通过实验数据的收集和分析,得出了一些有意义的结论。

实验对象为大学生群体,实验过程分为两个部分。

首先,实验对象需要完成一个反应时间测试,他们需要在屏幕上出现的特定图形出现时按下按钮。

这个测试旨在测量实验对象对视觉刺激的反应速度。

其次,实验对象需要观看一段情绪诱发视频,视频内容包括高度情绪化的场景和音乐。

在观看完视频后,实验对象需要填写一份情绪状态问卷,以便记录他们的情绪变化。

实验结果显示,在反应时间测试中,实验对象的平均反应时间为2.5秒,反应时间的分布呈现正态分布。

而在观看情绪诱发视频后,实验对象的情绪状态出现了显著的变化。

大多数实验对象在观看完视频后报告了情绪上的波动,其中有些人表示情绪变得更加激动和兴奋,而另一部分人则表示情绪变得更加低落和沮丧。

这些结果表明,情绪诱发材料对实验对象的情绪状态有显著的影响。

此外,实验结果还显示了一些有趣的现象。

在情绪诱发视频中,有些实验对象的反应时间明显缩短,而另一些实验对象的反应时间则明显延长。

这表明,不同的情绪状态可能会对个体的认知和反应产生不同的影响。

同时,实验对象的性别、年龄和个人情绪稳定性也对实验结果产生了一定的影响。

综合以上实验结果,可以得出结论,人们在不同情境下的反应时间和情绪状态会有所差异,情绪诱发材料对个体的情绪状态和认知反应有显著影响。

这些结论对于理解人类情绪和认知过程具有一定的意义,也为心理学领域的进一步研究提供了一定的参考价值。

总之,本实验通过对大学生群体的实验数据收集和分析,探讨了人们在不同情境下的反应时间和情绪变化。

实验结果表明,情境因素对个体的情绪状态和认知反应有显著影响,这为心理学领域的研究提供了一定的启示。

希望本实验的结果能够对心理学领域的研究和实践产生一定的启发和帮助。

实验设计报告

姓名:黄月玥班级:13应用心理学

实验设计一:被试内实验

实验描述:

本次实验为了达到检验潘婷和海飞丝这两种洗发水何种去屑效果更好的目的。

主试在外包装相同的前提下将潘婷计为1号,海飞丝记为2号,事先不告诉被试1号和2号分别代表哪一种洗发水。

选取30名被试,然后给30名被试每个人分别试用这两种洗发水后请他们在1号和2号之间选择其中之一,将他们的选择结果进行统计。

使用被试者内设计中的抵消实验条件设计,基本形式是:首先给被试者试用1号和观测被试试用1号后的头屑量,其次给被试者试用2号和观测被试试用2号后头屑的量,再重复试用2号、最后重复试用1号和观测。

被试:30名在校学生

自变量:1号潘婷洗发水和2号海飞丝洗发水

因变量:被试者试用洗发水后其头屑的情况

额外变量及其控制:两种洗发水外包装相同且标上编号,事先不告诉被试1号和

2号分别代表哪一种洗发水;30名被试都是中性头皮

结果分析:预期的实验结果及其使用何种统计分析方法进行分析

预期的结果为潘婷洗发水的去屑效果比海飞丝更好,被试者选择潘婷洗发水和频率更高;统计方法:平均数。

实验设计二:被试间实验

实验描述:

本次实验为了达到检验潘婷和海飞丝这两种洗发水何种去屑效果更好的目的。

选取40名被试,将然后将这40名被试分为两个组,第一组的20名被试试用潘婷

洗发水,第二组的20名被试试用海飞丝洗发水,将他们的试用的去屑效果进行统计。

使用被试者内设计中的抵消实验条件设计,基本形式是:首先给第一组被试试用潘婷洗发水和观测被试试用后的头屑量,给第二组被试者试用海飞丝洗发水和观测被试试用后的头屑量;再重复让第一组被试试用海飞丝,第二组被试者试用潘婷和观测。

被试:40名在校学生

自变量:潘婷洗发水和海飞丝洗发水

因变量:被试者试用洗发水后其头屑的情况

额外变量及其控制:40名被试都是中性头皮,不是明星的油性头皮或干性头皮结果分析:预期的实验结果及其使用何种统计分析方法进行分析

预期的结果为潘婷洗发水的去屑效果比海飞丝更好,40名被试中过

半试用潘婷洗发水后头屑量更少;统计方法:平均数。