探究蚯蚓适应土壤中生活的特征

- 格式:ppt

- 大小:358.50 KB

- 文档页数:20

课题:探究蚯蚓适应土壤生活的特征案例背景教材分析蚯蚓是土壤里生活的小动物的典型代表,通过对蚯蚓适应土壤生活特征的探究,可以进一步得出生物的结构功能与生活环境相适应的结论学情分析 1.学生对蚯蚓比较熟悉,但未必对其外形和特征进行过仔细观察,由于蚯蚓的外形,有些学生存在害怕或厌恶的情感。

学习目标知识与技能 1.认识蚯蚓的外部形态2.观察蚯蚓的运动,对刺激的反应等,能够解释所观察的现象3.说出蚯蚓适应土壤生活的主要特征过程与方法 1.按照一定的顺序进行观察,培养观察能力2.对观察的结果进行总结归纳,培养自学、分析和总结的能力。

情感态度价值观1.进一步建立生物的结构和功能和环境相适应的观点2.养成善于探索、实事求是的科学态度和良好的实验习惯。

学习重点找出蚯蚓形态结构和生理功能适应土壤生活的特征学习难点设计实验并总结蚯蚓适应土壤生活的特征教学准备玻璃板、解剖针、解剖盘、放大镜、小电筒、棉球等学习过程流程教师活动学生活动设计意图一、创设情境导入新课布置课前准备,挖蚯蚓。

1.利用课余时间挖蚯蚓并观察蚯蚓的生活环境。

消除学生对蚯蚓的畏惧感,熟悉蚯蚓的生活环境。

了解学生的感兴趣的问题无骨下饮黄泉水, 翻身细把泥土推。

若问何物最护花,除却()还有谁。

猜一猜这是哪种小动物?引言:今天让我们以一条蚯蚓的日记,来走近它们的生活,更多的了解他们。

大家好,我就是这本日记的主角,希望大家能通过我的日记,对我们蚯蚓有更多的了解。

学生回答,进入情境学生欣赏,进入学习蚯蚓这种土壤里的小动物的准备。

激发学生兴趣以日记的形式来讲这堂课的内容,更加符合初一学生的心里,好奇心理,带着一份好奇心就有兴趣去探究。

二、小组合作探究新知提问:(1)什么样的土壤里容易找到蚯蚓?(2)什么时候容易在地面上发现蚯蚓?拿出自己装蚯蚓的瓶子,回答问题引导学生回忆采集蚯蚓的地点,推测蚯蚓的生活环境,生活习性。

引言:蚯蚓的日记4月1号晴姐姐觉得自己美极完成探究过程,自己寻找问题的答案,在此过程中互相配合,提高合作、观察、分。

《探究蚯蚓适应土壤中生活的特征》教学设计一、设计思路1、指导思想(1)以《生物学课程标准》中“概述环节动物的主要特征以及与人类生活的关系”为全体学生都需达到的目标要求。

(2)紧扣主题中的两个关键词:探究、特征,为突出重点、突破难点而采取相应的措施。

2、理论依据:具体教学要求符合《生物学课程标准》,切合学生的认知水平,活动安排遵循学生的认知发展规律,依据的是整体性和因材施教的教学原则。

3、教学特色根据我校课改以来所采用的“尝试体验、合作探究”的“小组合作学习”模式,学生课前自学阶段准备工作做的比较好,包括从设计实验、准备实验材料到课上营地合作探究,充分体现了“先学后教”的教学理念。

二、实验教学分析1、内容分析本课内容为苏科版七年级下册第5单元的第13章中第1节的第二课时,学生在“土壤里的动物种类调查活动”中对土壤中的小动物种类、形态有了初步认识。

蚯蚓终生生活在土壤中,是土壤中最典型的代表。

2、学情分析七年级学生对新鲜的事物有很强的好奇心,求知欲望强,一听说要做实验,每个孩子都流露出喜悦的心情,同时我布置他们亲身挖蚯蚓,为减少孩子们对蚯蚓的陌生感和恐惧心情。

为满足他们的个性特点和发展需要,教师可通过问题引导学生,让学生亲身体验实验过程中的乐趣,用自己的感观器官去看、去触摸、去想,对蚯蚓的体表特点、对刺激做出的反应、对光的刺激以及运动方式等进行实验观察,最后在完成实验报告单的基础上将观察结果整理在实验记录分析表中,师生共同归纳总结出蚯蚓适应土壤生活的主要特征。

3、教学条件分析本实验活体材料蚯蚓来源于我校校园的菜田内,由于是夏季蚯蚓比较好找,而且个头也比在鱼具店购买的大,平均达到5cm以上,实验效果较好。

在探究蚯蚓的运动实验中粗糙的玻璃板应没有毛玻璃而用玻璃板上放置沙子、泥土或直接用粗糙的硬纸板代替。

【教学目标】1.知识目标:(1)辨认蚯蚓身体的体色、体形、环带,识别前端和后端、体节、刚毛;(2)解释蚯蚓的呼吸、运动、对刺激的反应等现象。

《探究蚯蚓适应土壤中生活的特征》说课稿宁夏长庆初级中学黑东燕一、使用教材江苏凤凰科学技术出版社初中七年级下册生物学第13章第1节第2课时——探究蚯蚓适应土壤中生活的特征。

二、实验器材蚯蚓、放大镜、光滑抽杆夹、粗糙抽杆夹、长玻璃棒、解剖盘、刻度纸、牙签、纸盒、滤纸、棉签、培养皿、可计时手表。

三、实验设计依据本实验取自苏科版七年级下册第13章第一节《土壤里的小动物》这部分,蚯蚓是土壤里最常见的小动物之一。

课标是想通过蚯蚓外部形态的观察和其在不同平面上的运动的观察,让学生体会蚯蚓适应土壤中生活的特征。

但是,实验探究内容比较单一,还有拓展的空间;实验方法也比较简单,仅通过肉眼判断,并未进行详细的计算和对比,缺乏科学性,有的学校由于实验器材的限制,选用纸板代替毛糙玻璃板,实验结果很不理想。

对于生活环境的探究,只探究了湿度,对于光照等因素未进行探究。

四、实验教学目标1. 知识与技能辨认蚯蚓的体形、体色、环带、前后端、体节、体表、刚毛等;解释蚯蚓的运动、对刺激的反应等现象;概述蚯蚓适应土壤中生活的主要特征以及与人类的关系。

2. 过程与方法学会用观察、比较等方法进行生物学探究。

3.情感态度与价值观认同生物体的结构是与其功能、生活环境相适应的;在实验和讨论中,养成协作精神;建立保护蚯蚓的意识,消除畏惧心理。

五、实验教学重难点1. 教学重点蚯蚓的外形特征、蚯蚓的运动、对刺激的反应;蚯蚓适应土壤中生活的主要特征。

解决策略:通过观察和探究,让学生逐步了解蚯蚓。

2. 教学难点蚯蚓的运动解决策略:通过用手触摸和放大镜观察,感知刚毛的存在,然后通过具体的实验观察和数据测量来验证刚毛对蚯蚓的运动起协助作用。

六、学情分析学生在前面各章中已进行多次的探究实验,在实验设计中初步具有设置对照实验和重复实验的思想。

但仍缺乏细致思考,实验实施能力较薄弱。

此外,对于城市学生,大部分与蚯蚓接触较少,普遍对蚯蚓有畏惧心理,不愿意用手触碰,会给实验的实施带来阻碍,影响实验进度,所以在课前让学生在适当场所亲自挖掘蚯蚓,建立与蚯蚓之间的联系,有利于实验的顺利进行。

蚯蚓观察报告

今天我们进行了一项有趣的实验——观察蚯蚓,了解蚯蚓的生

活和习性。

我们将用手动挖掘的方法,寻找蚯蚓的生存环境,并

亲自观察它们的生活方式。

蚯蚓是一种非常普遍的蠕虫,一般生活在泥土中,喜欢潮湿的

环境。

在挖掘的过程中,我们可以看到许多泥土中有蚯蚓的身影。

蚯蚓有着柔软的身体,可以弯曲着身体在泥土中前进。

当我们将

它们取出来放在手心中观察时,可以发现它们身上有着很多细细

的环状肌肉,十分柔软。

我们还观察到了在制造蚯蚓陶土巢穴的过程中,它们具有非常

强的“吐土”的能力。

蚯蚓不断振动身躯,将泥土推出身体,形成

一个巢穴,保护自己的身体。

此外,蚯蚓还具有重要的生态功能,它们可以促进土壤中的有

机物分解,增加土壤的肥力,提高植物生长效率。

因此,保护蚯

蚓的生存环境,对生态环境的保护非常重要。

在实验中,我们还使用了放大镜等工具,观察了蚯蚓的特征。

我们发现蚯蚓身体上有着许多细细的肉垂,这些肉垂可以帮助它们在泥土中前进的同时,吸收土壤中的营养物质。

通过观察,我们还了解到蚯蚓具有昼夜出现的习惯。

它们通常在夜间活动,而在白天则蜷缩在巢穴中休息。

这种习惯有利于它们的生存和繁殖。

我们可以根据这种习惯,选择合适的时机进行观察,以获取更丰富的信息。

总的来说,观察蚯蚓的实验让我们更深入地了解了它们的生态和生活习性。

除了好奇和探索的快感外,它还让我们对生态环境和生态保护产生了更深入的理解和思考。

探究蚯蚓适应土壤中生活的特征1. 引言蚯蚓是一种常见的无脊椎动物,生活在土壤中。

它们通过耕作和排泄物的作用,对土壤有着重要的生态功能。

为了能在土壤中生活,蚯蚓具备了一系列适应性特征。

本文将探究蚯蚓适应土壤生活的特征,以期对蚯蚓的生态功能和土壤保护有更深入的了解。

2. 形态特征蚯蚓体呈纺锤形,长约10厘米。

身体由多个环节组成,每个环节上有许多刺状突起,这些突起能够帮助蚯蚓在土壤中前进和钻洞。

此外,蚯蚓的体表覆盖着黏液,这有助于减少蚯蚓与土壤颗粒之间的摩擦。

3. 呼吸系统蚯蚓没有肺部或鳃来进行呼吸,而是通过皮肤进行气体交换。

它们的皮肤非常薄且富有弹性,可以在土壤中进行呼吸。

蚯蚓身体表面有众多的微小血管,这些血管能够将土壤中的氧气吸收并输送到体内,同时排出二氧化碳。

4. 消化系统蚯蚓的消化系统非常发达,能够有效地消化土壤中的有机物质。

它们通过前端的嘴部摄食,摄入含有有机质的土壤颗粒和有机残体。

经过消化道中的化学处理和微生物作用,蚯蚓将有机物质分解为更小的分子,并吸收其中的营养物质。

5. 排泄系统蚯蚓的排泄物是它们生活在土壤中的重要贡献之一。

蚯蚓通过排泄物将未消化的有机残体和其他废物排出体外,这些排泄物富含有机质和养分,可以改善土壤的肥力和结构。

此外,蚯蚓的排泄物还含有蚯蚓黏液,有助于增加土壤的可渗透性和保水性。

6. 活动模式蚯蚓对于土壤中的环境条件有一定的适应能力。

它们的活动模式主要发生在土壤表层和下层之间的交界处,可以将表层的有机物质带入下层,并将下层的土壤与表层的土壤混合。

这种混合作用有助于改善土壤质地和通气性,增加有机质的分解速度,促进植物的生长。

7. 抵抗外界环境的能力蚯蚓具备一定的抵抗力,能够在土壤中生活并适应不同的环境条件。

它们能够耐受土壤湿度的变化,适应不同的土壤类型和质地。

此外,蚯蚓还能够抵抗一定程度的酸碱度和有害物质的侵害。

8. 结论蚯蚓适应土壤生活的特征主要体现在形态特征、呼吸系统、消化系统、排泄系统、活动模式和抵抗力等方面。

观察蚯蚓实验报告观察蚯蚓实验报告蚯蚓是我们常见的小生物之一,它们生活在土壤中,扮演着重要的生态角色。

为了更好地了解蚯蚓的生活习性和行为特点,我们进行了一次观察蚯蚓的实验。

实验开始时,我们准备了一些土壤和一些蚯蚓。

将土壤放入透明的玻璃容器中,然后轻轻地将蚯蚓放入土壤中。

我们留意到,蚯蚓在土壤中的动作非常灵活,它们会用身体前部的细小刺毛来刺激土壤,从而促使土壤松软。

在观察的过程中,我们发现蚯蚓的身体呈现出波浪状的收缩和舒展。

这是因为蚯蚓的身体由一系列环节组成,每个环节上都有一对肌肉。

当蚯蚓的肌肉收缩时,身体向前移动,当肌肉舒展时,身体则向后伸展。

这种波浪状的运动帮助蚯蚓在土壤中前进。

我们还观察到蚯蚓的呼吸方式。

蚯蚓没有肺部,它们通过皮肤进行呼吸。

当蚯蚓在土壤中挖掘时,它们的身体会变得湿润,这是因为蚯蚓通过皮肤吸收土壤中的水分和氧气。

这也是为什么蚯蚓在潮湿的土壤中生活更加活跃的原因。

在实验过程中,我们还观察到蚯蚓的食物摄入方式。

蚯蚓是杂食性动物,它们会吃食物残渣、腐植质和细菌等。

当蚯蚓发现食物时,它们会用嘴巴将食物吸入消化道。

蚯蚓的消化道非常长,大约占据了它们身体的三分之一长度,这有助于蚯蚓更好地吸收养分。

除了观察蚯蚓的生活习性,我们还进行了一些实验,以探究蚯蚓对环境的反应。

我们将一些酸性物质和碱性物质加入土壤中,然后观察蚯蚓的行为变化。

我们发现,当土壤变得酸性时,蚯蚓会变得不安,身体不断收缩。

而当土壤变得碱性时,蚯蚓则会变得较为舒适,继续进行挖掘和前进。

通过这次观察蚯蚓的实验,我们深入了解了蚯蚓的生活习性和行为特点。

蚯蚓在土壤中的活动不仅有助于土壤通气和保持湿润,还能促进有机物质的分解和土壤肥力的提高。

蚯蚓的存在对于生态系统的平衡和健康具有重要意义。

总结起来,蚯蚓是一种非常有趣的小生物,它们的行为和适应能力令人惊叹。

通过观察蚯蚓的实验,我们更好地了解了蚯蚓的生活习性和行为特点,也更加意识到了蚯蚓在土壤生态系统中的重要作用。

篇一:观察蚯蚓的实验报告观察蚯蚓的实验报告蚯蚓的生活环境:潮湿阴暗的环境。

蚯蚓的生活习性:长期生活在土壤的洞穴中。

蚯蚓的身体结构:环节动物,身体上有许多环节,无眼有口。

蚯蚓的食物:腐叶和土壤。

探究实验:蚯蚓喜欢什么样的环境。

(对比实验)实验材料:20条蚯蚓,一个塑料盒,一些肥沃潮湿的土壤,一些肥沃干燥的土壤。

实验相同点:蚯蚓,温度,环境。

实验不同点:土壤潮湿程度。

实验过程:1、将塑料盒两边分别放上肥沃潮湿的土壤和肥沃干燥的土壤。

2、再将两边分别放上10条蚯蚓。

3、过5分钟,翻开土壤观察两边个有几条蚯蚓。

实验结论:蚯蚓更喜欢潮湿的土壤。

篇二:观察蚯蚓实验报告观察蚯蚓实验报告目的要求:1. 观察蚯蚓的外部形态及运动2. 认同“动物的形态结构特点与其生活环境相适应”的观点 材料用具:活蚯蚓、糙纸、玻璃板、棉球、放大镜提示1、 在观察活蚯蚓过程中,应经常用浸水的湿棉球轻擦体表,是它的体表保持湿润2、 实验后别忘了把蚯蚓放回自然环境方法步骤:1、 蚯蚓的生活环境联系你自己的生活经验,你通常会在_______地方找到蚯蚓,这些地方的共同特征是_____,蚯蚓通常在_______时间出来活动。

2、 观察蚯蚓的外部形态(1)、取一条活蚯蚓,观察它的体形呈_________,是否有利于克服运动的阻力,身体由许多____________构成,如果观察室发育成熟的蚯蚓,你会发现身体上有几个体节界限不明显,颜色与其他体节的颜色不同,而且比其他体节__________,如同在蚯蚓的身上带了一个环,称为________;你是怎样区别它的前端、后端、背面和腹面,左侧和右侧。

因此蚯蚓的身体呈_______对称。

数一数,从蚯蚓的前端到环带共有____节。

(2)、用手指从前到后,从后到前触摸蚯蚓腹面,你有____感觉,用放大镜观察,你会发现蚯蚓的大多数体节都有一圈或几圈小突起,这些小突起是_____,朝向身体的后方。

(3)、用手指触摸蚯蚓的体表,能不能感觉到它的体表有粘液?粘液有什么意义?实验过程中为什么要使体表保持湿润?3、 观察蚯蚓的运动(1)、将蚯蚓放在粗糙的纸上,让其运动,特别注意身体粗细长短的变化。

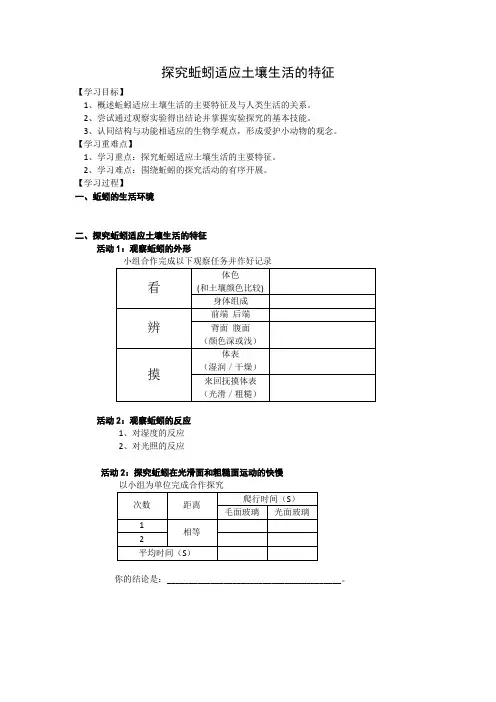

探究蚯蚓适应土壤生活的特征【学习目标】1、概述蚯蚓适应土壤生活的主要特征及与人类生活的关系。

2、尝试通过观察实验得出结论并掌握实验探究的基本技能。

3、认同结构与功能相适应的生物学观点,形成爱护小动物的观念。

【学习重难点】1、学习重点:探究蚯蚓适应土壤生活的主要特征。

2、学习难点:围绕蚯蚓的探究活动的有序开展。

【学习过程】一、蚯蚓的生活环境二、探究蚯蚓适应土壤生活的特征活动1:观察蚯蚓的外形小组合作完成以下观察任务并作好记录活动2:观察蚯蚓的反应1、对湿度的反应2、对光照的反应活动2:探究蚯蚓在光滑面和粗糙面运动的快慢三、蚯蚓在生物圈中的作用蚓粪除臭器蚯蚓之所以能提高土壤肥力,是因为蚯蚓是一些微生物活的“培养室”,当蚯蚓吃进带有微生物的土壤和有机物后,随着食物在消化道的消化,某些微生物大量繁殖,从蚯蚓的消化道前端到后端,往往以数学指数的速度增加。

这样在蚯蚓排出的粪便中,微生物的数量比蚯蚓所栖息的土壤中要多10多倍。

土壤中微生物多了,分解土壤中一些腐烂的动、植物尸体的帮手也就多了,土壤肥力也就自然增加了。

科学家继续发掘蚯蚓的这种“培养室”的潜力,发现蚯蚓还能防治大气污染。

他们培养出一种蚯蚓,体长15~25厘米,它的粒状蚓粪中,含有能分解恶臭剧毒的硫化物和氨气的细菌、放线菌和丝菌。

而且一克蚓粪中这些微生物的数量达3亿多个。

这些微生物以蚓粪为生,它们善于吸附大气中的硫化物、氨气等臭气,并把这些臭气迅速分解为无毒无味的气体。

由蚯蚓的粪便培养了大量的微生物,蚓粪便成为除臭器了。

由于蚓粪扭扭曲曲的堆积,无形中蚓粪与空气接触的面积扩大了许多,因此它吸附臭气的表面也加大了。

恶臭的物质多来源于腐烂的动、植物尸体,坏了味的食物等,把蚯蚓引入这些腐烂的物质之中,既可除臭味,蚓粪和腐烂物质最后还都可以作为上等的肥料。

不少国家已把蚯蚓的这种特殊功能应用到生产和生活中。

例如把蚓粪装在特殊的容器里,制成各种型号的脱臭装置,在粪尿处理场所、下水道污泥处理场、畜产制品厂、皮革加工厂、化工制品厂、造纸厂和食品加工厂等,都可广泛用到这种脱臭装置。

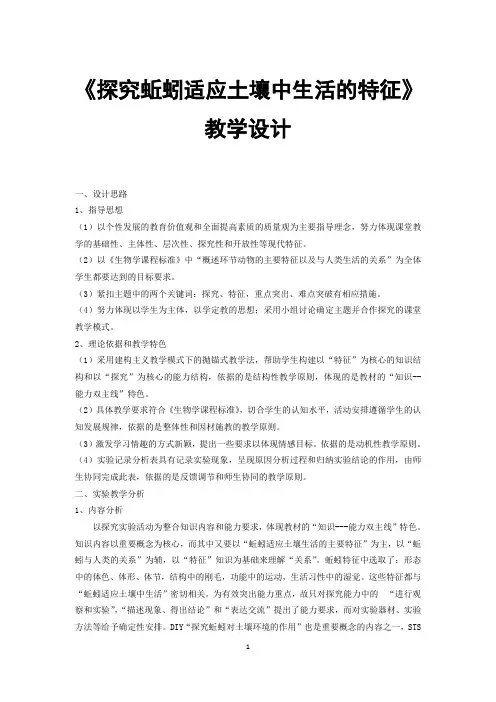

《探究蚯蚓适应土壤中生活的特征》教学设计一、设计思路1、指导思想(1)以个性发展的教育价值观和全面提高素质的质量观为主要指导理念,努力体现课堂教学的基础性、主体性、层次性、探究性和开放性等现代特征。

(2)以《生物学课程标准》中“概述环节动物的主要特征以及与人类生活的关系”为全体学生都要达到的目标要求。

(3)紧扣主题中的两个关键词:探究、特征,重点突出、难点突破有相应措施。

(4)努力体现以学生为主体,以学定教的思想;采用小组讨论确定主题并合作探究的课堂教学模式。

2、理论依据和教学特色(1)采用建构主义教学模式下的抛锚式教学法,帮助学生构建以“特征”为核心的知识结构和以“探究”为核心的能力结构,依据的是结构性教学原则,体现的是教材的“知识--能力双主线”特色。

(2)具体教学要求符合《生物学课程标准》,切合学生的认知水平,活动安排遵循学生的认知发展规律,依据的是整体性和因材施教的教学原则。

(3)激发学习情趣的方式新颖,提出一些要求以体现情感目标。

依据的是动机性教学原则。

(4)实验记录分析表具有记录实验现象,呈现原因分析过程和归纳实验结论的作用,由师生协同完成此表,依据的是反馈调节和师生协同的教学原则。

二、实验教学分析1、内容分析以探究实验活动为整合知识内容和能力要求,体现教材的“知识---能力双主线”特色。

知识内容以重要概念为核心,而其中又要以“蚯蚓适应土壤生活的主要特征”为主,以“蚯蚓与人类的关系”为辅,以“特征”知识为基础来理解“关系”。

蚯蚓特征中选取了:形态中的体色、体形、体节,结构中的刚毛,功能中的运动,生活习性中的湿觉。

这些特征都与“蚯蚓适应土壤中生活”密切相关。

为有效突出能力重点,故只对探究能力中的“进行观察和实验”,“描述现象、得出结论”和“表达交流”提出了能力要求,而对实验器材、实验方法等给予确定性安排。

DIY“探究蚯蚓对土壤环境的作用”也是重要概念的内容之一,STS中“土壤动物是污染的晴雨表”和信息库中的相关条目都有辅助支撑重要概念的作用。

蚯蚓与环境实验报告单(共10篇)1. 实验名称:蚯蚓的喜恶性实验实验目的:探究蚯蚓对不同环境的喜恶程度,了解其生态适应性。

实验方法:将蚯蚓分别放置在干燥、潮湿、酸性和碱性环境中,观察其行动、体态、呼吸等变化,并记录下变化情况和时间。

实验结果:蚯蚓在干燥环境中表现出明显的不适应,身体伸缩不自如,行动缓慢,停滞不前;在潮湿环境中表现出很好的适应性,身体活动自如,行动快捷;在酸性环境中表现出不适应,身体蜷曲,缩小动作,行为异常;在碱性环境中同样表现出不适应,身体异常扭曲,行动迟缓。

实验结论:蚯蚓最适宜的生态环境是湿润、中性环境,而不能耐受干燥、酸性或碱性环境。

这启示我们应该尽力保护自然的湿地环境。

实验目的:研究蚯蚓觅食时的行动方式和选择习惯,了解其对土壤生态系统的重要作用。

实验方法:将蚯蚓放置在富含有机质和富含无机物的土壤中,观察其行动和食用的土壤类型,并记录下时间。

实验结果:蚯蚓能够辨别土壤中的有机物和无机物,喜欢食用还没有被分解的有机物,以此来促进土壤的肥力,并将无机物深埋于土中,改善土壤结构。

实验结论:蚯蚓在土壤生态系统中具有很重要的作用,能够通过食物链的关系,清理土壤中的有害物质并增加土壤肥力,对于环境的保护和生态平衡非常重要。

实验结果:蚯蚓在较浅的土层中活动频繁,行动较快;而在较深处则活动较少,行动缓慢。

同时,当土壤中氧气、温度、水分等环境因素变化时,蚯蚓的生命活力随之受到影响。

实验结论:蚯蚓对于土壤环境中的氧气、温度、水分等因素非常敏感,其活动和生命活力随之受到影响。

这启示我们应该尽量保持土壤环境的稳定和健康,以保护蚯蚓和整个土壤生态系统。

实验目的:探究蚯蚓在污染土壤中的生存情况和适应性,为污染土地的治理提供科学依据。

实验方法:将蚯蚓分别引入含油污染、有机污染和重金属污染的土壤中,观察其生存情况和体态变化,并记录下时间。

实验结果:在含油污染的土壤中,蚯蚓表现出体态不正常,生命活力减弱;在有机污染的土壤中,蚯蚓缺乏食物来源,生命活力明显萎靡;在重金属污染的土壤中,蚯蚓的体态变化不大,但其生命活力明显下降。

第13章土壤中的生物[考试内容1] 探究蚯蚓适应土壤中生活的特征一、考点归纳1.蚯蚓适应土壤生活的特征蚯蚓生活在潮湿疏松富含有机物的土壤中,身体中许多体节组成,用湿润的体表呼吸,依靠肌肉的收缩和体表刚毛的协助进行运动。

腹神经索上有许多神经节,对刺激的反应比较灵敏准确。

[说明]一条蚯蚓有100多个体节,除了前端和后端的几个环节以外,其他各节都生有刚毛。

2.环节动物的特征身体有许多彼此相似的环状体节构成。

二、应用示例1.在观察蚯蚓运动的实验中,要经常用浸水的湿棉球轻擦蚯蚓体表,其目的是()A.有利于蚯蚓的运动B.有利于蚯蚓正常呼吸C.便于蚯蚓留下运动痕迹D.保持蚯蚓身体的柔软性2.下列对蚯蚓外部形态的描述,错误的是()A.身体由许多体节构成B.体表干燥、粗糙C.身体腹面有刚毛D.环带靠近身体的前端)A.B.C.D.4.根据蚯蚓适应土壤生活的相关实验,回答问题。

(1)你怎样快速准确地找到成体蚯蚓的前端?_________ 。

(2)我们用手指在蚯蚓的体表轻轻触摸,感觉到有些刺手的结构是_________ ,它有协助运动的功能。

(3)在实验过程中,有些同学会经常用湿棉球擦拭蚯蚓的体表,保持蚯蚓体表的湿润.这是为了维持蚯蚓正常的_________ 。

参考答案[考试内容1]:1.【解析】蚯蚓呼吸的是空气中的氧气,观察蚯蚓时,要经常用浸水的棉球轻轻擦蚯蚓的体表,使体表保持湿润,其目的是维持蚯蚓的正常呼吸。

【答案】B2.【解析】蚯蚓靠湿润的体表来吸收土壤中的氧,所以蚯蚓的体表是湿润的。

【答案】B3.【解析】环节动物的主要特征有身体细长,由许多体节构成,真体腔,有刚毛或疣足.蝗虫身体分节,有的体节愈合,但是还分部;草履虫是单细胞生物;沙蚕身体由许多彼此相似的体节构成,与蚯蚓相似都属于环节动物;鱼身体不但分节,而且还分部。

【答案】C4.【解析】(1)蚯蚓身体细长约由100多个彼此相似的环状体节组成.靠近身体前端有一个宽大且光滑的环带.没有环带的一端是后端;(2)蚯蚓的腹面大多数体节中间有刚毛,刚毛有协助运动的作用。

探究蚯蚓适应土壤中生活的特征一、教材分析本课内容为第4单元的第13章中第1节的第二课时,学生对土壤中的小动物种类、形态有了初步认识。

蚯蚓是土壤中最典型的代表。

本课重在对蚯蚓进行实验探究、观察,进一步认识蚯蚓适应土壤生活的特点及与人类的关系。

二、学情分析现在的学生往往对蚯蚓缺少亲切感,女孩子还会有恐惧心理。

但初一的学生思维活跃,好奇心强,有很强的求知欲望。

为满足他们的个性特点和发展需要,本课强调通过引导学生进行观察、实验、比较、思考等活动来获取知识,培养总结和概括的能力,并进行情感教育。

三、教学目标1、知识目标(1)通过饲养和观察蚯蚓,阐明蚯蚓适应土壤生活的特点。

(2)说出蚯蚓对人类生产、生活的关系及其对自然界的意义。

2、能力目标(1)培养观察、实验、探究的能力和创新精神。

(2)通过讨论、交流等活动,培养学生相互协助的能力。

(3)培养学生判断、总结和概括的能力。

3、情感目标1、培养学生的爱心,树立“动物是我们最亲密的朋友”的观念,强化“生物与其环境想适应”的观点。

2、通过把蚯蚓放归到自然,使学生认识到人类应该尊重其他生物的生存权力四、教学重点1、学生自己设计实验,探究蚯蚓与陆地环境相适应的形态结构和功能特点。

2、引导学生通过观察、实验、比较与思考等的学习活动来获取知识,培养总结和概括的能力,并进行情感、态度、价值观的教育。

五、教学难点蚯蚓在呼吸,运动等方面与其陆地生活环境相适应的特点六、设计理念从生活实际经验出发,力求在观察、探究分析、操作、尝试、交流合作等过程中,促使学生自主探究合作式学习,营造民主、平等、和谐的课堂氛围,培养学生的情感,体验合作学习的快乐,形成有效的学习策略,从中学到一些思考问题的方法。

七、教学方法:配合现代化多媒体教学手段,运用启发、观察、对比和综合的方法八、教学准备:活的蚯蚓、硬纸板、玻璃板、解剖盘、小电筒、烧杯、棉球、解剖针。