中医藏象详解

- 格式:ppt

- 大小:1.29 MB

- 文档页数:18

总结归纳藏象藏象是中国古代医学中的一个重要理论体系,它通过观察和分析人体外部及内部的现象,以进一步了解人体的生理状况和疾病发展规律。

本文将从藏象的概念、分类、观察方法及实践应用等方面进行总结归纳,以期更好地理解和运用这一理论。

一、概念藏象是中医学中的一个重要概念,指的是通过观察和分析人体外部及内部的现象,如面色、舌苔、脉象、汗液等,以推断人体的生理状况和疾病情况。

藏象是中医辨识疾病的基础,也是治疗和预防疾病的重要依据之一。

二、分类1. 面色藏象面色藏象是通过观察人体面部的颜色变化,来推断人体脏腑功能的状态。

例如,面色苍白可能表示气血不足,而面色发黄可能与肝胆功能紊乱有关。

2. 舌象藏象舌象藏象是通过观察舌苔的颜色、形状、湿度等情况,来推断人体内脏功能的变化。

例如,舌苔厚重可能表示脾胃消化功能减弱,舌苔偏黄可能与湿热内蕴有关。

3. 脉象藏象脉象藏象是通过触诊人体脉搏的频率、节律、力度等情况,来推断人体脏腑功能的状态。

例如,脉搏沉细可能表示气血不足,而脉搏数迅可能与火热病邪有关。

4. 汗象藏象汗象藏象是通过观察汗液的分泌情况,来推断人体水液代谢和脏腑功能的变化。

例如,多汗可能与阳气亢盛有关,而少汗可能表示阳气不足。

三、观察方法观察藏象需要掌握一定的方法和技巧,以确保准确地推断人体的状况。

在观察面色时,可以综合考虑面色的红、白、黄、青等颜色及其变化情况。

在观察舌苔时,应注意舌苔的厚薄、颜色、形状及是否带有裂纹等细节。

在观察脉象时,可以使用三指轻触脉搏处,通过感受脉搏的强弱、频率、节律等情况来推断人体的脏腑功能。

在观察汗象时,应注意汗液的分泌量、气味、粘稠度等特征。

四、实践应用藏象理论在中医临床中有着广泛的应用价值。

医生可以通过观察病人的藏象,结合病史和其他临床表现,来判断疾病的性质和病情的变化,以制定相应的治疗方案。

此外,在预防疾病方面,人们也可以通过观察自己的藏象,及时发现和调整身体的不适,以提前预防疾病的发生。

中医学藏象名词解释

中医学是中国传统医学体系的一部分,其基本理论之一是藏象学说。

藏象学说是指中医学中关于人体内部脏腑、经络、气血等组织和功能的理论体系。

它以人体内部的脏腑功能和相互关系为主要研究对象,通过对脏腑的解剖、生理、病理以及与其他组织之间的相互关系的研究,揭示了中医学认识人体的一个重要方面。

在中医学的藏象学说中,有许多重要的名词需要解释,以便更好地理解中医学的基本概念。

以下是几个常见的藏象名词解释:

1. 脏腑:中医学将人体内部的器官分为“脏”和“腑”两个部分。

脏包括心、肝、脾、肺、肾,而腑包括胃、小肠、大肠、胆、膀胱等。

脏腑在中医学中具有不同的功能和相互关系,是人体内部调节生理活动的重要组成部分。

2. 经络:经络是中医学认为贯穿于全身的一种通道系统,传输气血和营养物质。

经络包括经脉、络脉和微循环系统。

经络的畅通与否对人体的健康起着重要作用,中医学通过调节经络来达到治疗疾病的目的。

3. 气血:气血是中医学的重要概念,指的是人体内部的气体和血液。

中医学认为,气血是维持人体生命活动的重要物质基础,气的

运行和血的循环对身体健康至关重要。

4. 阴阳:阴阳是中医学中的基本哲学观念,用来描述事物的两个相对、互补和依存的方面。

阴阳的概念适用于人体内部的各种生理过程和疾病的发展,中医学通过调节阴阳平衡来恢复人体的健康状态。

中医学的藏象学说是中医学的重要组成部分,通过对人体内部组织和功能的研究,揭示了人体的整体性和动态平衡的特点。

理解和运用藏象学说对于中医学的学习和应用都具有重要意义。

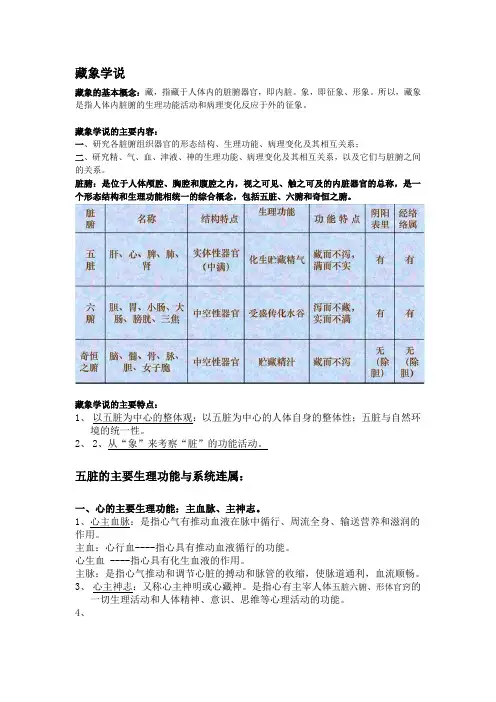

藏象学说藏象的基本概念:藏,指藏于人体内的脏腑器官,即内脏。

象,即征象、形象。

所以,藏象是指人体内脏腑的生理功能活动和病理变化反应于外的征象。

藏象学说的主要内容:一、研究各脏腑组织器官的形态结构、生理功能、病理变化及其相互关系;二、研究精、气、血、津液、神的生理功能、病理变化及其相互关系,以及它们与脏腑之间的关系。

脏腑:是位于人体颅腔、胸腔和腹腔之内,视之可见、触之可及的内脏器官的总称,是一个形态结构和生理功能相统一的综合概念,包括五脏、六腑和奇恒之腑。

藏象学说的主要特点:1、以五脏为中心的整体观:以五脏为中心的人体自身的整体性;五脏与自然环境的统一性。

2、2、从“象”来考察“脏”的功能活动。

五脏的主要生理功能与系统连属:一、心的主要生理功能:主血脉、主神志。

1、心主血脉:是指心气有推动血液在脉中循行、周流全身、输送营养和滋润的作用。

主血:心行血----指心具有推动血液循行的功能。

心生血 ----指心具有化生血液的作用。

主脉:是指心气推动和调节心脏的搏动和脉管的收缩,使脉道通利,血流顺畅。

3、心主神志:又称心主神明或心藏神。

是指心有主宰人体五脏六腑、形体官窍的一切生理活动和人体精神、意识、思维等心理活动的功能。

4、心的系统连属:心在志为喜,在体合脉,其华在面(心血瘀阻则面色青紫;心气不足则面白晦滞,心血亏少则面色苍白无华),开窍于舌(心气虚则舌淡白;心阴虚则舌红绛;心火上炎则舌尖红赤),在液为汗(心阴虚则盗汗;心气虚则自汗)。

二、肺的主要生理功能:主气、司呼吸;主宣发和肃降;通调水道;朝百脉,主治节。

1、主气:主气主一身之气—有主持、调节全身之气的作用,体现在宗气的生成和全身气机的调节。

主呼吸之气—肺是体内外气体交换的场所。

2、司呼吸:肺是人体的呼吸器官,具有呼吸功能。

3、主宣发:是指肺气具有向上升宣、向外布散的作用。

①肺的气化作用,将浊气排出体外;②肺气扩散运动,将水谷精微布散于全身;③肺气布散功能,将卫气散至全身体表。

【中医理论】臧象解密——整体观念辨证论治臧象解密——整体观念辨证论治藏象一、藏象学说的定义ll “藏象”二字首见于《素问·六节脏象论》。

“藏”,即指藏之于体内的内脏;l “象”,是指表现于外的生理、病理现象。

l 二者组合,脏象即为机体内脏的生理活动和病理变化反映于外的征象。

藏象学说是中医理论的核心内容之一l 包括三个方面的内容:l 各个脏腑的生理功能、病理变化及其相互关系。

藏象学说以脏腑为基础l 按照脏腑生理功能的特点,将脏腑分为三类,即:l 五脏l 六腑l 奇恒之腑l五脏l 五脏名称:即心、肝、脾、肺、肾l 五脏功能:是化生和贮藏精气的内脏,具有藏精气而不泻的特点。

l 附:前人把心包列入又称六脏,但心包位于心的外廓,有保护心脏的作用,其病变基本同于心脏,故历来把它属于心,仍称五脏。

六腑六腑名称:胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦六腑功能:是受盛和传化水谷的内脏,具有传化物,泻而不藏的特点。

l 《素问·五脏别论》中说:“五脏者,藏精气而不泻也,故满而不能实;六腑者,传化物而不藏,故实而不能满也。

”l 备注:这里指的“满”、“实”,主要是针对精气和水谷的各自特点而言。

奇恒之腑l 包括:脑、髓、骨、脉、胆、胞宫。

l 在形态上似腑,而功能上似脏,即不同于一般的六腑,故称“奇恒之腑”。

l 它不与水谷直接接触;而是一个相对密闭的组织器官;而且还具有类似于脏的贮藏精气的作用。

脏象学说的主要特点l 脏象学说是以五脏为中心的整体观。

这一整体观,主要体现在两个方面:l 1、脏与腑相互对应,构成了一个整体。

l 2、五脏与形体诸窍相互连接,构成了一个整体。

1、脏与腑相互对应,构成了一个整体:l 如:心与小肠、肝与胆、脾与胃、肺与大肠、肾与膀胱、心包络与三焦就是相互对应,互为表里,脏在里,属阴;腑在表,属阳;l 脏与腑之间的表里关系,是由经脉来联系的,彼此经气相通,相互作用,两者在生理上既对立又统一,在病理上也相互影响,相互传变。

中医藏象的名词解释

中医藏象是中医学理论中的一个重要概念,指的是通过观察和分

析人体的脏腑器官、经络、形态、声音、味觉、脉搏、舌象等诸多方

面的表现,从而推断出人体内部系统的病理状态,进而进行诊断和治

疗的方法。

其中,脏腑器官是指人体的内脏器官系统,包括心、肺、肝、脾、肾等。

中医认为,每个脏腑器官都有其特定的生理和病理功能,通过

观察其形态、位置、颜色、质地等特征,可以判断人体的健康状况。

经络是中医理论中的重要概念,指的是人体内分布着的一系列经

脉和络脉。

中医认为,经络是脏腑功能联系的途径,通过按摩、针灸

等手段刺激经络可以调节脏腑功能、疏通气血。

形态指的是观察人体形体特征,如面色、肢体形态、眼神等,从

中可以获取一些有关个体健康和疾病的信息。

声音是指人体发出的声音,如咳嗽、咳痰、哭声等。

中医通过分

析声音的音调、音量、音质等特征,可以了解到一些脏腑功能的异常

情况。

味觉是指对食物的味道感受和判断。

中医把人体的味觉与脏腑联

系起来,认为味觉变化可以反映某些器官的异常。

脉搏是中医辨识疾病的重要方法之一。

中医通过触摸患者的脉搏,根据脉搏的节律、速度、力度等特点,推测人体的病理变化。

舌象是通过观察舌头的形态、颜色、苔膜等特征,来判断人体的

脏腑功能和病理状态。

中医藏象的名词解释是基本的概念和理论,在实际应用中应结合

具体病情综合分析和判断,只有综合运用这些藏象来进行诊断才能够

准确把握疾病的发展与变化,制定符合病机的个体化治疗方案。

把藏象学说讲清楚一、何谓藏象藏象,也称臟象,臟即脏,藏象者,即五脏之类象。

古人将生命从生到死的过程分为五个阶段,即生、长、壮、老、已,而将生命活动的形式,概括为生、长、化、收、藏,五种形态。

生命,归根结底是生命体与外界进行的物质交换及生命体自身不断成长与繁衍的过程。

所谓生,就是生命体自身生命机能开始发挥。

所谓长,就是生命体不断对外做功并从外界获取物质和能量的过程。

所谓收,就是生命体将从外界获取的物质和能量收回己身所用。

所谓藏,就是将物质和能量藏于身内,以为繁衍后代所用。

所谓化,就是生长收藏这一系列转化的过程。

我们以经济学来举例,生,就相当于是投资,是资金的启动。

长,就是生产和消费,是经济的扩张。

收,就是资金的回流。

藏,就是将钱存于银行,作为下一轮投资的储备。

所以不但人有藏象,任何一个生命体,任何一种生命形式,都有藏象。

以细胞来举例,一个细胞诞生以后,其具有了生命的活性,其体内蕴含的能量开始发挥,这便是生,是资金的启动。

其能量发挥以后,开始对外做功,可以从外界获取更多的物质和营养,这便是长,是资本的增殖。

从外界获取物质和营养之后,需要将其变现,转化为自身的物质,这便是收,是资本的回流。

转化为自身的物质以后,将其藏于体内,这便是藏,是资本的积累。

所有整个过程的流转,便称为化,是资本的运化。

再以植物举例,植物由种子开始发芽,这是原始能量的释放,便是生。

之后种子开始不断从外界获取阳光、水分,这是长。

从外界获取阳光、水分之后,转化为自身的物质,这是收。

收回的物质结成果实或长成根,这是藏。

任何生命皆有生长化收藏,也即皆有藏象。

二、藏象与五脏是如何联系起来的人体生长化收藏五大系统各有其代表性的器官,便是五脏。

如在一个国家的经济体系中,以政府作为生的代表,政府是推动社会经济活动的开始,经济萧条的时候,需要政府投资来作为引发新一轮经济扩张的起点。

以公司和企业作为长的代表,是经济活动不断繁荣壮大的主体。

以居民作为收的代表,经济活动的目的最终是为了富民,钱要流入人民的口袋。

中医藏象基础解读五脏:心、肝、脾、肺、肾六腑:胆、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱生理特点:五脏总的功能是“藏精气而不泻”,具有“满而不实”的特点;六腑总的功能是“传化物而不藏”,具有“实而不满”的特点;奇恒之腑虽不在五脏之列,但具有“藏而不泻”的功能特点,也有别于六腑,故命名为“奇恒之腑”。

奇恒之腑有异于一般的脏腑。

五脏所藏精气,是全身营养及各种功能活动的物质基础因此在治疗六腑或其他组织器官疾病时,往往需要联系五脏。

六腑传化水谷,胃实肠虚,肠实胃虚,这是消化、排泄的活动规律,临床治疗采用的通里攻下法治疗急腹症,就是应用了六腑“泻而不藏”、“传化物而不藏”、“以通为用,以降为顺”的理论为指导。

一:心(一)心的生理功能:心主血脉:是指心具有推动血液在脉管中运行的作用。

心:即心脏。

血:即血液。

脉:是指脉道,就是血液运行的通道。

因此它又称之为血府。

在结构上三者构成一个完整的系统。

或者说称之为一个封闭的系统,在心的作用下,推动血液在脉道中运动,循环不已。

这个功能就叫做心主血脉。

心主血脉的条件:1:心的阳气(心气)必须充沛。

2:流动在脉管中的血液一定是充盈的。

即一定要满足生理需要,多了不可以,少了也不可以。

运行速度慢了不可以,快了也不可以。

始终处于充盈状态。

3:脉道通利;包括两个方面;①脉管必须完好无损。

②,血液在脉管运行中时,内部环境要保证它气机的通畅。

使通道畅通无阻。

心主血脉的具体生理功能:①行血,②生血。

水谷精微经脾转运化赤而成。

(二)心的生理特性心为“阳脏”而主“阳气”,人体的“阳气”又称之为“少火”。

“少火”分为“君火”和“相火”。

心为“君火”,肝肾为“相火”。

二:肺肺的生理特性一:肺主行水或者叫肺主通调水道肺主行水:是指肺具有疏通调节水液运行的通道(三焦),从而推动水液的输布和排泄的作用。

肺为水之上源人体内水液的代谢过程要靠五脏系统共同参与调节才能完成,其中就五脏来说,和肺、脾、肾关系最密切。

肺的水液代谢过程肺的功能失调一定会出现人体的水液代谢障碍,它可以表现为:汗的异常就会在人体当中存在水液停聚,乃至于产生水液的病理产物,中医称之为痰饮,甚至出现水肿。

第三章藏象一、藏象的含义藏象,又写作“脏象”,指藏于体内的内脏及其表现于外的生理病理征象及与自然界相通应的事物和现象。

“藏”,是藏于体内的内脏,包括五脏(肝、心、脾、肺、肾)、六腑(胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦)和奇恒之腑(脑、髓、骨、脉、胆、女子胞)。

由于五脏是所有内脏的中心,故“藏”之所指,实际上是以五脏为中心的五个生理病理系统。

“象”,是这五个生理病理系统的外在现象和比象,其含义有二:一是指表象于外的生理病理征象;二是指内在以五脏为中心的五个生理病理系统与外在自然环境的事物与现象类比所获得的比象,如心气通于夏。

二、脏腑的生理特点脏腑分为脏、腑、奇恒之腑三类。

脏有五,腑有六,奇恒之腑亦有六。

五脏共同的生理特点是化生和储藏精气,六腑共同的生理特点是受盛和传化水谷。

奇恒之腑在形态上中空有腔与六腑相类,功能上储藏精气与五脏相同,但其与五脏和六腑又有明显区别,故称奇恒之腑。

一般来说,病理上“脏病多虚”,“腑病多实”,治疗上“五脏宜补”、“六腑宜泻”。

第一节五脏五脏,即心、肝、脾、肺、肾的合称。

五脏的共同生理特点是化生和储藏精气。

一、心心又称为:“君主之官”“生之本”“五脏六腑之大主”,与小肠相为表里。

二、肺肺在五脏六腑中位置最高,覆盖诸脏,故有“华盖”之称。

肺叶娇嫩,不耐寒热燥湿诸邪之侵;肺又上通鼻窍,外合皮毛,与自然界息息相通,易受外邪侵袭,故有“娇脏”之称。

与大肠相为表里。

三、脾脾位于中焦,在膈之下,胃的左方。

人出生之后,生命活动继续和精气血津液的化生和充实,均赖于脾胃运化的水谷精微,故称脾胃为“后天之本”。

脾为太阴湿土,又主运化水液,故喜燥恶湿。

与胃相为表里。

四、肝肝喜条达而恶抑郁,有“刚脏”之称。

与胆相表里。

五、肾肾藏先天之精,主生殖,为人体生命之本原,故称肾为“先天之本”。

肾又称为五脏阴阳之本,封藏之本。

与膀胱相为表里。

第二节六腑六腑是胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦的总称。

六腑共同的生理特点是受盛与传化水谷,主通降。