下肢局部解剖

- 格式:ppt

- 大小:15.50 MB

- 文档页数:22

第1篇一、实验目的1. 了解下肢的骨骼、肌肉、血管和神经的结构及其相互关系。

2. 掌握下肢各部位的主要解剖结构,为临床诊断和治疗提供基础。

3. 培养学生运用解剖学知识解决实际问题的能力。

二、实验内容1. 下肢骨骼:股骨、髌骨、胫骨、腓骨、跖骨、跖骨、趾骨等。

2. 下肢肌肉:臀大肌、臀中肌、臀小肌、股二头肌、半腱肌、半膜肌、股直肌、股内侧肌、股外侧肌、股后肌、小腿三头肌、小腿前群肌、小腿后群肌等。

3. 下肢血管:股动脉、股静脉、腘动脉、胫前动脉、胫后动脉、足背动脉、足底动脉等。

4. 下肢神经:坐骨神经、股神经、腓总神经、胫神经、足背神经、足底神经等。

5. 下肢淋巴:腹股沟浅淋巴结、腹股沟深淋巴结、腘淋巴结等。

三、实验步骤1. 观察下肢骨骼:依次观察股骨、髌骨、胫骨、腓骨、跖骨、跖骨、趾骨等骨骼的形态、位置和相互关系。

2. 观察下肢肌肉:依次观察臀大肌、臀中肌、臀小肌、股二头肌、半腱肌、半膜肌、股直肌、股内侧肌、股外侧肌、股后肌、小腿三头肌、小腿前群肌、小腿后群肌等肌肉的形态、位置和相互关系。

3. 观察下肢血管:依次观察股动脉、股静脉、腘动脉、胫前动脉、胫后动脉、足背动脉、足底动脉等血管的走向、分支和分布。

4. 观察下肢神经:依次观察坐骨神经、股神经、腓总神经、胫神经、足背神经、足底神经等神经的走向、分支和分布。

5. 观察下肢淋巴:依次观察腹股沟浅淋巴结、腹股沟深淋巴结、腘淋巴结等淋巴的分布和收集范围。

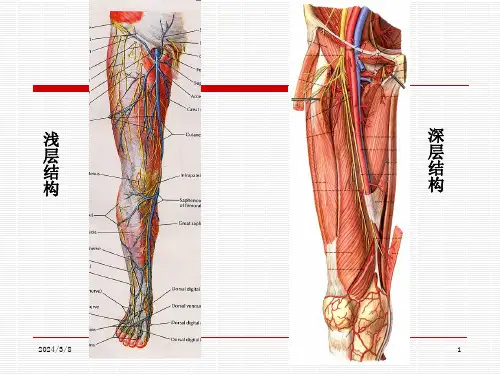

6. 观察下肢浅层结构:依次观察皮肤、浅筋膜、浅血管、浅神经、浅淋巴等结构。

7. 观察下肢深层结构:依次观察深层筋膜、肌肉、血管、神经等结构。

四、实验结果与分析1. 下肢骨骼:股骨、髌骨、胫骨、腓骨、跖骨、跖骨、趾骨等骨骼形态各异,相互连接,构成了下肢的骨骼支架。

2. 下肢肌肉:臀大肌、臀中肌、臀小肌、股二头肌、半腱肌、半膜肌、股直肌、股内侧肌、股外侧肌、股后肌、小腿三头肌、小腿前群肌、小腿后群肌等肌肉形态各异,具有收缩、伸展、固定等功能。

实验名称:下肢局部解剖实验实验日期:2023年X月X日实验对象:下肢实验目的:1. 熟悉下肢的解剖结构,包括骨、关节、肌肉、血管、神经等。

2. 掌握下肢各结构的层次关系和相互联系。

3. 了解下肢表面解剖标志,提高临床诊断能力。

实验内容:一、下肢骨骼1. 骨盆:观察骨盆的形状、大小和各骨的连接关系,了解髋关节的构成和功能。

2. 股骨:观察股骨的形态、大小和关节面,了解膝关节的构成和功能。

3. 胫骨和腓骨:观察胫骨和腓骨的形态、大小和关节面,了解踝关节的构成和功能。

二、下肢关节1. 髋关节:观察髋关节的构成、关节囊和韧带,了解髋关节的运动范围和功能。

2. 膝关节:观察膝关节的构成、关节囊和韧带,了解膝关节的运动范围和功能。

3. 踝关节:观察踝关节的构成、关节囊和韧带,了解踝关节的运动范围和功能。

三、下肢肌肉1. 大腿肌肉:观察股四头肌、股二头肌、半腱肌、半膜肌等肌肉的形态、大小和起止点,了解其功能。

2. 小腿肌肉:观察腓肠肌、比目鱼肌等肌肉的形态、大小和起止点,了解其功能。

四、下肢血管1. 股动脉:观察股动脉的走行、分支和伴行静脉,了解股动脉的供应范围和功能。

2. 胫前动脉和胫后动脉:观察胫前动脉和胫后动脉的走行、分支和伴行静脉,了解其供应范围和功能。

五、下肢神经1. 股神经:观察股神经的走行、分支和分布区域,了解其功能。

2. 胫神经和腓总神经:观察胫神经和腓总神经的走行、分支和分布区域,了解其功能。

六、下肢表面解剖1. 体表标志:观察髂嵴、髂前上棘、髂结节、耻骨结节、耻骨嵴、耻骨联合上缘、腹股沟韧带、髌骨、髌韧带、胫骨粗隆、股骨内侧髁、股骨外侧髁、胫骨内侧髁、胫骨外侧髁、股骨内上髁、股骨外上髁、收肌结节、股二头肌腱、半腱肌腱、半膜肌腱、胫骨前嵴、腓骨头、腓骨颈、内踝、外踝、舟骨粗隆、第5跖骨粗隆等体表标志。

2. 体表投影:观察股动脉、胫前动脉、胫后动脉、足背动脉等血管的体表投影,了解其走行。

实验结果:通过本次实验,我们掌握了下肢的骨骼、关节、肌肉、血管、神经等解剖结构,了解了下肢各结构的层次关系和相互联系。

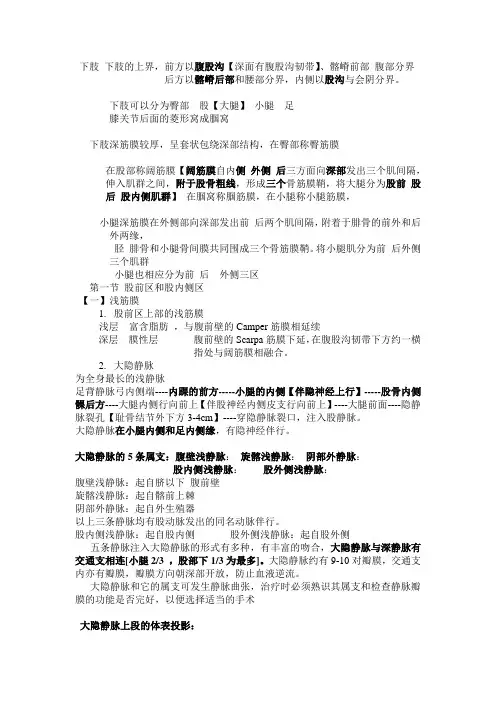

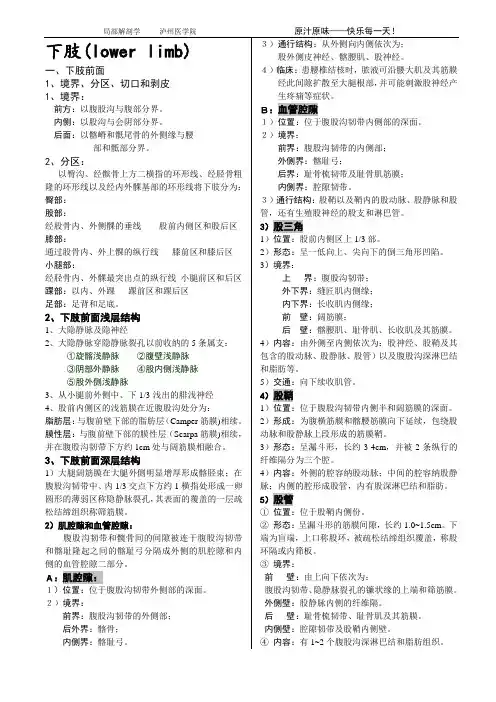

下肢下肢的上界,前方以腹股沟【深面有腹股沟韧带】、髂嵴前部腹部分界后方以髂嵴后部和腰部分界,内侧以股沟与会阴分界。

下肢可以分为臀部股【大腿】小腿足膝关节后面的菱形窝成腘窝下肢深筋膜较厚,呈套状包绕深部结构,在臀部称臀筋膜在股部称阔筋膜【阔筋膜自内侧外侧后三方面向深部发出三个肌间隔,伸入肌群之间,附于股骨粗线,形成三个骨筋膜鞘,将大腿分为股前股后股内侧肌群】在腘窝称腘筋膜,在小腿称小腿筋膜,小腿深筋膜在外侧部向深部发出前后两个肌间隔,附着于腓骨的前外和后外两缘,胫腓骨和小腿骨间膜共同围成三个骨筋膜鞘。

将小腿肌分为前后外侧三个肌群小腿也相应分为前后外侧三区第一节股前区和股内侧区【一】浅筋膜1.股前区上部的浅筋膜浅层富含脂肪,与腹前壁的Camper筋膜相延续深层膜性层腹前壁的Scarpa筋膜下延,在腹股沟韧带下方约一横指处与阔筋膜相融合。

2.大隐静脉为全身最长的浅静脉足背静脉弓内侧端----内踝的前方-----小腿的内侧【伴隐神经上行】-----股骨内侧髁后方----大腿内侧行向前上【伴股神经内侧皮支行向前上】----大腿前面----隐静脉裂孔【耻骨结节外下方3-4cm】----穿隐静脉裂口,注入股静脉。

大隐静脉在小腿内侧和足内侧缘,有隐神经伴行。

大隐静脉的5条属支:腹壁浅静脉:旋髂浅静脉:阴部外静脉:股内侧浅静脉:股外侧浅静脉:腹壁浅静脉:起自脐以下腹前壁旋髂浅静脉:起自髂前上棘阴部外静脉:起自外生殖器以上三条静脉均有股动脉发出的同名动脉伴行。

股内侧浅静脉:起自股内侧股外侧浅静脉:起自股外侧五条静脉注入大隐静脉的形式有多种,有丰富的吻合,大隐静脉与深静脉有交通支相连[小腿2/3 ,股部下1/3为最多]。

大隐静脉约有9-10对瓣膜,交通支内亦有瓣膜,瓣膜方向朝深部开放,防止血液逆流。

大隐静脉和它的属支可发生静脉曲张,治疗时必须熟识其属支和检查静脉瓣膜的功能是否完好,以便选择适当的手术大隐静脉上段的体表投影:耻骨结节外侧2横指处作一垂线腹股沟下方两横指处作一与沟平行的线从两线的交点作直线到收肌结节。

下肢(lower limb)一、下肢前面1、境界、分区、切口和剥皮1、境界:前方:以腹股沟与腹部分界。

内侧:以股沟与会阴部分界。

后面:以髂嵴和骶尾骨的外侧缘与腰部和骶部分界。

2、分区:以臀沟、经髌骨上方二横指的环形线、经胫骨粗隆的环形线以及经内外髁基部的环形线将下肢分为:臀部:股部:经股骨内、外侧髁的垂线股前内侧区和股后区膝部:通过股骨内、外上髁的纵行线膝前区和膝后区小腿部:经胫骨内、外髁最突出点的纵行线小腿前区和后区踝部:以内、外踝踝前区和踝后区足部:足背和足底。

2、下肢前面浅层结构1、大隐静脉及隐神经2、大隐静脉穿隐静脉裂孔以前收纳的5条属支:①旋髂浅静脉②腹壁浅静脉③阴部外静脉④股内侧浅静脉⑤股外侧浅静脉3、从小腿前外侧中、下1/3浅出的腓浅神经4、股前内侧区的浅筋膜在近腹股沟处分为:脂肪层:与腹前壁下部的脂肪层(Camper筋膜)相续。

膜性层:与腹前壁下部的膜性层(Scarpa筋膜)相续,并在腹股沟韧带下方约1cm处与阔筋膜相融合。

3、下肢前面深层结构1)大腿阔筋膜在大腿外侧明显增厚形成髂胫束;在腹股沟韧带中、内1/3交点下方约1横指处形成一卵圆形的薄弱区称隐静脉裂孔,其表面的覆盖的一层疏松结缔组织称筛筋膜。

2)肌腔隙和血管腔隙:腹股沟韧带和髋骨间的间隙被连于腹股沟韧带和髂耻隆起之间的髂耻弓分隔成外侧的肌腔隙和内侧的血管腔隙二部分。

A:肌腔隙:1)位置:位于腹股沟韧带外侧部的深面。

2)境界:前界:腹股沟韧带的外侧部;后外界:髂骨;内侧界:髂耻弓。

3)通行结构:从外侧向内侧依次为;股外侧皮神经、髂腰肌、股神经。

4)临床:患腰椎结核时,脓液可沿腰大肌及其筋膜经此间隙扩散至大腿根部,并可能刺激股神经产生疼痛等症状。

B:血管腔隙1)位置:位于腹股沟韧带内侧部的深面。

2)境界:前界:腹股沟韧带的内侧部;外侧界:髂耻弓;后界:耻骨梳韧带及耻骨肌筋膜;内侧界:腔隙韧带。

3)通行结构:股鞘以及鞘内的股动脉、股静脉和股管,还有生殖股神经的股支和淋巴管。

第一部分下肢[下肢浅层结构]一、境界与分区:前方---以腹股沟襞(髂前上棘至耻骨结节连线)与腹部分界。

后外方---以髂嵴与腰部分界。

内侧---以股沟和骶、尾骨外侧缘分别与会阴和骶部分界。

二、分层:1、皮肤:厚薄不均,外侧与伸侧较厚,内侧与屈侧较浅。

2、浅筋膜:即皮下组织,包含脂肪组织、浅静脉、浅动脉、浅淋巴、皮神经。

3、深筋膜。

4、深层结构:肌肉、骨骼。

Ps:两侧髂嵴最高点的连线约平对第四腰椎棘突,为临床进行腰椎穿刺的标志。

三、大隐静脉:great saphenous vein1、起始:足背静脉网内侧2、行径:经内踝前方1.5cm至小腿内侧(静脉注射可在内踝前方1.5cm处,浅表固定,利于操作)经髌骨内侧缘后方约四横指至大腿内侧经耻骨结节下外方3-4cm穿卵圆窝汇入股静脉。

3、伴行:在行经内踝前方和小腿内侧时,有隐神经伴行---膝关节内侧时,有膝降动脉隐支伴行---大腿内侧时,有股内侧皮神经伴行。

4、高位属支:腹壁浅静脉、旋髂浅静脉、阴部外静脉、股内侧浅静脉、股外侧浅静脉。

(1)前三支静脉有同名动脉伴行;(2)股外侧浅静脉最粗大;(3)高位属支之间有侧支吻合,故在大隐静脉曲张、行高位结扎术时,对所有高位属支必须分别结扎,以免术后复发。

5、穿通支:(1)穿通支为连接大隐静脉本干或其属支与深静脉的静脉支,其作用为沟通深浅静脉的血流。

(2)多出现在膝上、下10cm及小腿中、下1/3交界段。

6、静脉瓣:(1)全长共9-11对,呈袋状,两瓣相对。

(2)分布在浅静脉穿深筋膜之前,穿通支汇入深静脉之前。

(3)作用是防止深静脉血倒流,促进浅静脉回流至深静脉。

7、下肢静脉曲张:大隐静脉回流困难原因(行程长,离心远,浅表而无肌肉泵作用,无伴行动脉搏动促进其回流。

)四、小隐静脉:small saphenous vein1、起始:足背静脉网外侧2、行径:伴腓肠神经绕外踝后方进入小腿---小腿后区正中上行---小腿中段穿深筋膜---上行至腘窝注入腘静脉。

臀部为髂骨后外侧面近似方形的区域,其上界为髂嵴,下界为臀沟,内侧界为骶、尾骨的外侧缘,外侧界为髂前上棘至股骨大转子之间的连线。

臀部皮肤较厚,富有皮脂腺和汗腺。

浅筋膜较发达,有许多纤维束连接皮肤与深筋膜,其间充满较厚的皮下脂肪,后下部厚而致密,形成脂肪垫,承受坐位时的压力。

臀部的皮神经可分三组。

臀上皮神经为第l~3腰神经后支的外侧支,经竖脊肌外缘自胸腰筋膜的骨纤维管穿出,越过髂嵴分布于臀上部的皮肤。

当腰部急性扭伤时,被固定的臀上皮神经易受牵拉错位而引起腰腿痛。

臀中度神经为第1~3骶神经的后支,在髂后上棘至尾骨尖连线的中1/3段穿出深筋膜,分布于臀部内侧和骶骨后面的皮肤。

臀下皮神经为股后皮神经的分支,绕臀大肌下缘返向上行,穿出深筋膜分布于臀下部的皮肤。

此外,臀部外侧的皮肤还有髂腹下神经的外侧皮支分布。

(一)深筋膜臀部的深筋膜称臀筋膜,上方附着于髂嵴,向下续于阔筋膜。

臀筋膜在臀大肌上缘分为两层包绕臀大肌,由筋膜的深面向臀大肌的肌束间发出许多小的纤维隔,分隔各个肌束,故筋膜与肌肉结合紧密,其内侧与骶骨背面愈着,外侧移行于阔筋膜,并参与髂胫束的形成,臀筋膜损伤时,可引起腰腿痛,是腰腿痛的病因之一,称臀筋膜综合征。

(二)肌层臀肌属髂肌后群,分为三层。

浅层有臀大肌与阔筋膜张肌,前者略呈四边形,是维持人体直立和后伸髋关节的重要肌。

在臀大肌与坐骨结节之间有臀大肌坐骨囊,在臀大肌外下部的腱膜与大转子之间有臀大肌转子囊。

臀大肌与深部肌之间为臀大肌下间隙,此间隙的范围与臀大肌的中、外侧部相当,其中充以脂肪、结缔组织和血管神经。

此间隙可沿神经血管经梨状肌上、下孔与盆内相通,下部内侧与坐骨直肠窝的脂肪组织相连,向下沿坐骨神经至股后区,发生感染时可相互蔓延。

臀肌中层由上而下依次是臀电肌、梨状肌、上孖肌、闭孔内肌、下孖肌和股方肌。

深层有臀小肌和闭孔外肌。

(三)梨状肌上、下孔及孔内穿行的结构梨状肌起于第2~4骶椎前面的骶前孔外侧,向外穿过坐骨大孔至臀部,止于股骨大转子。