局部解剖学重点(下肢)

- 格式:doc

- 大小:18.50 KB

- 文档页数:2

第八章下肢Nelaton线:侧卧,髋关节屈90~120度,自坐骨结节至髂前上棘的连线称为Nelaton线,正常时该线恰好通过股骨大转子尖,当髋关节脱位或股骨颈折时,大转子尖可移位于此线上方。

Kaplan点:仰卧位,两腿并拢伸直,分别从左、右大转子尖经同侧髂前上棘各做一条延长线,正常情况下,二线在脐上相交,其交点称Kaplan点。

如一侧大转子因股骨颈骨折或髋关节脱位而向上移位时,此交点则移至脐下,并偏向健侧。

臀部梨状肌上、下孔穿行的血管神经的关系?答:梨状肌穿坐骨大孔出盆腔,与坐骨大孔上、下缘之间各形成一间隙,分别称为梨状肌上孔和梨状肌下孔。

穿经梨状肌上孔的结构自外侧向内侧依次为臀上神经、臀上动脉和臀上静脉。

穿经梨状肌下孔的结构自外侧向内侧依次为坐骨神经、股后皮神经、臀下神经、臀下动、静脉,阴部内动、静脉和阴部神经。

坐骨小孔穿行的血管神经关系答:坐骨小孔由骶棘韧带、坐骨小切迹、骶结节韧带围成。

经坐骨小孔的由外侧向内侧依次有阴部内动脉、阴部内静脉及阴部神经,它们从坐骨小孔入坐骨肛门窝,分布于会阴部的结构。

股前内侧区大隐静脉的属支及临床意义和走行答:起于足背静脉弓内侧端,经内踝前方沿小腿内侧缘伴隐神经上行,经股骨内侧髁后方约2cm处进入大腿内侧部,与股神经内侧皮神经伴行逐渐向前上,在耻骨结节外下方穿隐静脉裂孔汇人股静脉,其汇人点称隐股点。

5条属支:旋髂浅静脉、腹壁浅静脉、阴部外静脉、股内侧浅静脉和股外侧浅静脉。

大隐静脉好发静脉曲张。

前、内侧骨筋膜鞘的组成答:前骨筋膜鞘:包绕股前群肌、股动、静脉、股神经及腹股沟深淋巴结。

内侧骨筋膜鞘:包绕股内侧群肌、闭孔动、静脉和闭孔神经。

股三角的位置,境界及内容答:位置股前内侧区上1/3,呈一底向上,尖向下的倒三角形境界上界:腹股沟韧带外下界;缝匠肌内侧缘内下界:长收肌内侧缘前壁,阔筋膜后壁外→内髂腰肌,耻骨肌、长收肌及其筋膜。

内容外→内股神经骨鞘及其包含内容(股A、股V、股管及其深部淋巴结)股管的组成内容及其股疝答:其前壁由上向下依次为:腹股沟韧带、隐静脉裂孔镰状缘的上端和筛筋膜;后壁依次为:耻骨梳韧带、耻骨肌及其筋膜;内侧壁依次为:腔隙韧带及股鞘内侧壁;外侧壁为股静脉内侧的纤维隔。

局部解剖学regional anatomy河北医科大学基础课教学部解剖组胚教研室陈海英第八章下肢第一节概述一、境界与分区1、境界前:以腹股沟与腹部分界;后:以髂嵴与腰、骶部分界。

2、分区下肢分为:臀部、股部、膝部、小腿部和足部。

二、下肢的层次结构第二节臀部一、境界上: 髂嵴。

下:臀沟。

内侧:骶尾骨外侧缘。

外侧:髂前上嵴至大转子间的连线。

二、浅层结构1、皮肤:厚、富含皮脂腺、汗腺、弹性好、耐摩擦。

2、浅筋膜:上下厚,形成脂肪垫;内侧骶骨后面、髂后上嵴附近最薄。

3、皮神经:臀上皮神经臀下皮神经臀内侧皮神经2、梨状肌上孔▪梨状肌上缘的间隙。

▪通过的血管神经,由外向内侧排列为:臀上神经、臀上动脉和臀上静脉。

▪肌肉注射的安全区——臀区的上外1/43、梨状肌下孔▪梨状肌下缘的间隙。

▪通过的血管神经,由外向内排列为:坐骨神经、股后皮神经、臀下神经、臀下动脉、臀下静脉、阴部内静脉、阴部内动脉、和阴部神经。

坐骨神经与梨状肌的关系由胫神经和腓总神经组成4、坐骨小孔▪骶结节韧带与骶棘韧带间的空隙。

是臀区和会阴之间的通道▪通过的血管神经,由外向内排列为:阴部内动脉、阴部内静脉和阴部神经。

第三节股部境界:•前上方:腹股沟韧带•后方:臀沟•上端内侧:会阴部•下端:髌上2横指处的水平线分区:经股骨内、外侧髁的垂线,分成股前内侧区和股后区。

一、股前内侧区(一)浅层结构皮肤:厚薄不均,内侧薄软、外侧较厚。

浅筋膜:近腹股沟处分为浅的脂肪层和深的膜性层,分别与腹前下壁的脂肪层(Camper筋膜)和膜性层(Scarpa筋膜)相延续。

1、浅动脉:(二)深层结构1、深筋膜阔筋膜为全长最厚的深筋膜,致密坚韧。

(1)髂胫束(2)隐静脉裂孔Saphenous hiatus大隐静脉穿经阔筋膜并钩绕牵拉形成。

镰状缘筛筋膜有一条静脉及三条动脉通过,血管周围有大量淋巴结,大隐静脉的五条属支并不通过此裂孔。

2、骨筋膜鞘阔筋膜发出三个肌间隔附于股骨粗线形成三个骨筋膜鞘。

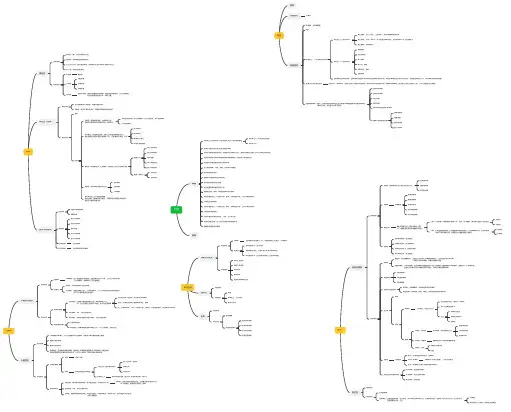

下肢●概述●境界与分布●境界●前面以腹股沟与腹部分界●内侧以阴股沟与会阴部相隔●外侧和后面以髂嵴与腰、骶部分解●分部●表面解剖●臀部●境界与分区●上界为髂嵴●下界为臀沟●内侧界为臀裂●外侧界为髂前上棘至股骨大转子间的连线●浅层结构●皮肤●浅筋膜●皮神经●臀上皮神经●臀内侧皮神经●臀下皮神经●●深层结构●深筋膜●称臀筋膜,臀筋膜损伤是引起腰腿痛的原因之一●肌层●浅层●臀大肌和阔筋膜张肌●中层●臀中肌和梨状肌●深层●臀小肌●梨状肌上、下孔及其穿行结构●意义:两者为盆腔和下肢的血管神经通路●穿梨状肌上孔的结构,从外侧到内侧依次是:臀上神经,臀上动脉,臀上静脉●穿梨状肌下孔的结构,从内侧到外侧依次是:坐骨神经,股后皮神经,臀下神经,臀下血管,阴部内血管,阴部内神经●坐骨神经及其与梨状肌的关系●坐骨神经为全身最大的神经干●起自骶丛,经梨状肌下孔穿出至臀部,继在臀大肌深面,坐骨结节与大转子连线中点的内侧下降进入股后区,后经股二头肌长头深面下行至腘窝上角分为胫神经和腓总神经。

●坐骨小孔及其穿行结构●坐骨小孔的组成●穿行结构●从内侧向外侧依次为:阴部内血管,阴部神经●股部●境界●上端●前方以腹股沟与腹部分界●后方以臀沟与臀部分界●内侧●会阴部●下端●以髌骨上方3横指处的水平线与膝分界●分部●股前内侧区●浅层结构●皮肤、浅筋膜●浅筋膜内容:浅动脉,浅静脉,浅淋巴,皮神经●浅静脉:大隐静脉●为全身最长的静脉●起于足背静脉弓内侧●经内踝前方进入小腿内侧,继续伴隐神经上行●再经股骨内侧髁后方进入大腿内侧区与股神经前皮支的内侧支伴行,逐渐转向大腿前上●最后在耻骨结节外下方穿大腿阔筋膜的隐静脉裂孔汇入股静脉●5条高位属支:旋髂浅静脉,腹壁浅静脉,阴部外静脉,腹外侧浅静脉,腹内侧浅静脉●浅淋巴结●分为上下两群●上群:在腹股沟韧带下方●收纳腹前外侧壁下部、肛门、会阴、外生殖器、臀部、子宫的部分淋巴●下群:沿大隐静脉末端纵行排列●收纳下肢浅淋巴管、会阴和外生殖器部分淋巴●深层结构●深筋膜●又称阔筋膜,为全身最厚、致密坚韧的深筋膜●形成3种结构:髂胫束,隐静脉裂孔或卵圆窝,3个肌间隔●髂胫束:附于髂嵴与胫骨外侧髁,其上部分包绕阔筋膜张肌●卵圆窝:表面覆盖筛筋膜●隐静脉裂孔的外缘锐利称镰状缘,下端有大隐静脉●3个肌间隔:股内、外侧和股后肌间隔,以分隔不同肌群●骨筋膜鞘●分为前骨筋膜鞘,内侧骨筋膜鞘,后骨筋膜鞘●肌腔隙与血管腔隙●位于腹股沟韧带与髋骨之间。

第一部分下肢[下肢浅层结构]一、境界与分区:前方---以腹股沟襞(髂前上棘至耻骨结节连线)与腹部分界。

后外方---以髂嵴与腰部分界。

内侧---以股沟和骶、尾骨外侧缘分别与会阴和骶部分界。

二、分层:1、皮肤:厚薄不均,外侧与伸侧较厚,内侧与屈侧较浅。

2、浅筋膜:即皮下组织,包含脂肪组织、浅静脉、浅动脉、浅淋巴、皮神经。

3、深筋膜。

4、深层结构:肌肉、骨骼。

Ps:两侧髂嵴最高点的连线约平对第四腰椎棘突,为临床进行腰椎穿刺的标志。

三、大隐静脉:great saphenous vein1、起始:足背静脉网内侧2、行径:经内踝前方1.5cm至小腿内侧(静脉注射可在内踝前方1.5cm处,浅表固定,利于操作)经髌骨内侧缘后方约四横指至大腿内侧经耻骨结节下外方3-4cm穿卵圆窝汇入股静脉。

3、伴行:在行经内踝前方和小腿内侧时,有隐神经伴行---膝关节内侧时,有膝降动脉隐支伴行---大腿内侧时,有股内侧皮神经伴行。

4、高位属支:腹壁浅静脉、旋髂浅静脉、阴部外静脉、股内侧浅静脉、股外侧浅静脉。

(1)前三支静脉有同名动脉伴行;(2)股外侧浅静脉最粗大;(3)高位属支之间有侧支吻合,故在大隐静脉曲张、行高位结扎术时,对所有高位属支必须分别结扎,以免术后复发。

5、穿通支:(1)穿通支为连接大隐静脉本干或其属支与深静脉的静脉支,其作用为沟通深浅静脉的血流。

(2)多出现在膝上、下10cm及小腿中、下1/3交界段。

6、静脉瓣:(1)全长共9-11对,呈袋状,两瓣相对。

(2)分布在浅静脉穿深筋膜之前,穿通支汇入深静脉之前。

(3)作用是防止深静脉血倒流,促进浅静脉回流至深静脉。

7、下肢静脉曲张:大隐静脉回流困难原因(行程长,离心远,浅表而无肌肉泵作用,无伴行动脉搏动促进其回流。

)四、小隐静脉:small saphenous vein1、起始:足背静脉网外侧2、行径:伴腓肠神经绕外踝后方进入小腿---小腿后区正中上行---小腿中段穿深筋膜---上行至腘窝注入腘静脉。

臀部为髂骨后外侧面近似方形的区域,其上界为髂嵴,下界为臀沟,内侧界为骶、尾骨的外侧缘,外侧界为髂前上棘至股骨大转子之间的连线。

臀部皮肤较厚,富有皮脂腺和汗腺。

浅筋膜较发达,有许多纤维束连接皮肤与深筋膜,其间充满较厚的皮下脂肪,后下部厚而致密,形成脂肪垫,承受坐位时的压力。

臀部的皮神经可分三组。

臀上皮神经为第l~3腰神经后支的外侧支,经竖脊肌外缘自胸腰筋膜的骨纤维管穿出,越过髂嵴分布于臀上部的皮肤。

当腰部急性扭伤时,被固定的臀上皮神经易受牵拉错位而引起腰腿痛。

臀中度神经为第1~3骶神经的后支,在髂后上棘至尾骨尖连线的中1/3段穿出深筋膜,分布于臀部内侧和骶骨后面的皮肤。

臀下皮神经为股后皮神经的分支,绕臀大肌下缘返向上行,穿出深筋膜分布于臀下部的皮肤。

此外,臀部外侧的皮肤还有髂腹下神经的外侧皮支分布。

(一)深筋膜臀部的深筋膜称臀筋膜,上方附着于髂嵴,向下续于阔筋膜。

臀筋膜在臀大肌上缘分为两层包绕臀大肌,由筋膜的深面向臀大肌的肌束间发出许多小的纤维隔,分隔各个肌束,故筋膜与肌肉结合紧密,其内侧与骶骨背面愈着,外侧移行于阔筋膜,并参与髂胫束的形成,臀筋膜损伤时,可引起腰腿痛,是腰腿痛的病因之一,称臀筋膜综合征。

(二)肌层臀肌属髂肌后群,分为三层。

浅层有臀大肌与阔筋膜张肌,前者略呈四边形,是维持人体直立和后伸髋关节的重要肌。

在臀大肌与坐骨结节之间有臀大肌坐骨囊,在臀大肌外下部的腱膜与大转子之间有臀大肌转子囊。

臀大肌与深部肌之间为臀大肌下间隙,此间隙的范围与臀大肌的中、外侧部相当,其中充以脂肪、结缔组织和血管神经。

此间隙可沿神经血管经梨状肌上、下孔与盆内相通,下部内侧与坐骨直肠窝的脂肪组织相连,向下沿坐骨神经至股后区,发生感染时可相互蔓延。

臀肌中层由上而下依次是臀电肌、梨状肌、上孖肌、闭孔内肌、下孖肌和股方肌。

深层有臀小肌和闭孔外肌。

(三)梨状肌上、下孔及孔内穿行的结构梨状肌起于第2~4骶椎前面的骶前孔外侧,向外穿过坐骨大孔至臀部,止于股骨大转子。

第八章下肢

Nelaton线:侧卧,髋关节屈90~120度,自坐骨结节至髂前上棘的连线称为Nelaton线,正常时该线恰好通过股骨大转子尖,当髋关节脱位或股骨颈折时,大转子尖可移位于此线上方。

Kaplan点:仰卧位,两腿并拢伸直,分别从左、右大转子尖经同侧髂前上棘各做一条延长线,正常情况下,二线在脐上相交,其交点称Kaplan点。

如一侧大转子因股骨颈骨折或髋关节脱位而向上移位时,此交点则移至脐下,并偏向健侧。

臀部

梨状肌上、下孔穿行的血管神经的关系?

答:梨状肌穿坐骨大孔出盆腔,与坐骨大孔上、下缘之间各形成一间隙,分别称为梨状肌上孔和梨状肌下孔。

穿经梨状肌上孔的结构自外侧向内侧依次为臀上神经、臀上动脉和臀上静脉。

穿经梨状肌下孔的结构自外侧向内侧依次为坐骨神经、股后皮神经、臀下神经、臀下动、静脉,阴部内动、静脉和阴部神经。

坐骨小孔穿行的血管神经关系

答:坐骨小孔由骶棘韧带、坐骨小切迹、骶结节韧带围成。

经坐骨小孔的由外侧向内侧依次有阴部内动脉、阴部内静脉及阴部神经,它们从坐骨小孔入坐骨肛门窝,分布于会阴部的结构。

股前内侧区

大隐静脉的属支及临床意义和走行

答:起于足背静脉弓内侧端,经内踝前方沿小腿内侧缘伴隐神经上行,经股骨内侧髁后方约2cm处进入大腿内侧部,与股神经内侧皮神经伴行逐渐向前上,在耻骨结节外下方穿隐静脉裂孔汇人股静脉,其汇人点称隐股点。

5条属支:旋髂浅静脉、腹壁浅静脉、阴部外静脉、股内侧浅静脉和股外侧浅静脉。

大隐静脉好发静脉曲张。

前、内侧骨筋膜鞘的组成

答:前骨筋膜鞘:包绕股前群肌、股动、静脉、股神经及腹股沟深淋巴结。

内侧骨筋膜鞘:包绕股内侧群肌、闭孔动、静脉和闭孔神经。

股三角的位置,境界及内容

答:位置股前内侧区上1/3,呈一底向上,尖向下的倒三角形

境界上界:腹股沟韧带外下界;缝匠肌内侧缘内下界:长收肌内侧缘前壁,阔筋膜

后壁外→内髂腰肌,耻骨肌、长收肌及其筋膜。

内容外→内股神经骨鞘及其包含内容(股A、股V、股管及其深部淋巴结)

股管的组成内容及其股疝

答:其前壁由上向下依次为:腹股沟韧带、隐静脉裂孔镰状缘的上端和筛筋膜;

后壁依次为:耻骨梳韧带、耻骨肌及其筋膜;内侧壁依次为:腔隙韧带及股鞘内侧壁;

外侧壁为股静脉内侧的纤维隔。

下口为盲端,正对隐静脉裂孔。

股管的上口称股环。

前界为腹股沟韧带,后界为耻骨梳韧带,内侧界为腔隙韧带,外侧界借纤维隔与股静脉分开。

因股环的前、内、后界均为韧带,不能扩张,故股疝容易嵌顿。

收肌管的位置境界内容及其意义

答:收肌管位于股部中1/3段内侧。

该管为三角形肌间隙,前壁是缝匠肌及其深面的腱膜,外侧壁为股内侧肌,后壁为长收肌及大收肌.管的上口接股三角尖,下口为内收肌腱裂孔。

主要内容有股动脉、股静脉、隐神经,股神经股内侧肌肌支和膝降动脉。

骨鞘的组成

答:腹部筋膜延伸到股部形成的漏斗形筋膜鞘,包裏股动脉、股静脉上端和腹股沟深淋巴结.股鞘长约3~ 4cm,分为3个格,外格容纳股动脉,中格容纳股静脉,内格形成股管,

股后区

后骨筋膜鞘的组成

答:包绕股后群肌肉、坐骨神经、深淋巴结淋巴管。

内结缔组织间隙上通臀部,下连腘窝坐骨神经的走行,压痛点及安全侧

答:走行起于骶丛,出梨状肌下孔,在坐骨结节与股骨大转子之间下降进入股后区行于大收肌和股二头肌长头之间至胭窝,分为胫神经和腓总神经二终末支。

压痛点在臀大肌下缘和股二头肌长头外侧缘夹角处. 安全侧为外侧

腘窝的境界和内容

答:位于膝关节后方,呈菱形。

上外侧界股二头肌,上内侧界半腱肌和半膜肌,下内侧界和下外侧界分别为腓肠肌的内、外侧头,胭窝的底由,上向下为股骨的腘平面、膝关节囊后部(胭斜韧带胭肌及其筋膜胭窝的顶为胸筋膜.国窝内有4个重要结构,由浅到深胫神经和腓总神经、胸静脉、国动脉及其分支,腘窝的间隙由大量的脂肪性疏松结缔组织填充,并有腘淋巴结沿血管排列.

小腿骨筋膜鞘的组成

答:前骨筋膜鞘:小腿前肌群胫前动脉颈前静脉腓深神经

后骨筋膜鞘:颈后动脉胫后静脉胫神经

外侧筋膜鞘:小腿外侧肌群腓浅神经腓浅血管

腓骨颈骨折后的损伤结构

踝管

答:屈肌支持带与内踝、跟骨内侧之间共同构成踝管屈肌支持带向深部发出3个纤维隔,将踝管又分隔成4个骨纤维性管.其容纳的结构由前向后依次有: ①胫骨后肌腱②趾长屈肌腱; ③胫后动、静脉及胫神经; ④拇长屈肌腱,上述各肌腱均被有腱鞘踝管内有疏松结缔组织,是小腿后区通向足底的重要路径.小腿或足底感染时,可经踝管相互蔓延踝后区的外伤、出血或肿胀均可压迫踝管的内容物,引起踝管综合征。