《记承天寺夜游》中考复习

- 格式:ppt

- 大小:1.33 MB

- 文档页数:18

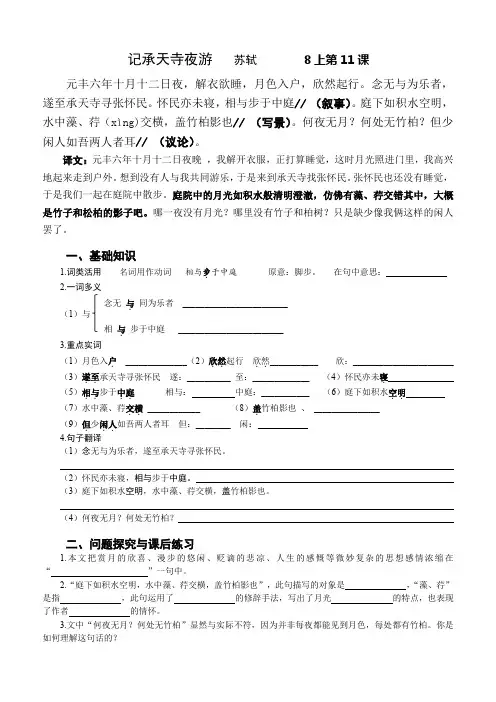

记承天寺夜游苏轼8上第11课元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭// (叙事)。

庭下如积水空明,水中藻、荇(xìng)交横,盖竹柏影也// (写景)。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳// (议论)。

译文:元丰六年十月十二日夜晚,我解开衣服,正打算睡觉,这时月光照进门里,我高兴地起来走到户外。

想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。

张怀民也还没有睡觉,于是我们一起在庭院中散步。

庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和松柏的影子吧。

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

一、基础知识1.词类活用名词用作动词相与步.于中庭原意:脚步。

在句中意思:2.一词多义念无与.同为乐者________________________(1)与相与.步于中庭________________________3.重点实词(1)月色入户.______________(2)欣然..___________ 欣:_______________________..起行欣然(3)遂至..承天寺寻张怀民遂:__________ 至:_____________ (4)怀民亦未寝.(5)相与....步于中庭..相与:中庭:___________ (6)庭下如积水空明(7)水中藻、荇交横..____________ (8)盖.竹柏影也、_______________:__________(9)但.少闲人..如吾两人者耳但:________ 闲4.句子翻译(1)念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

(2)怀民亦未寝,相与步于中庭。

(3)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(4)何夜无月?何处无竹柏?二、问题探究与课后练习1.本文把赏月的欣喜、漫步的悠闲、贬谪的悲凉、人生的感慨等微妙复杂的思想感情浓缩在“”一句中。

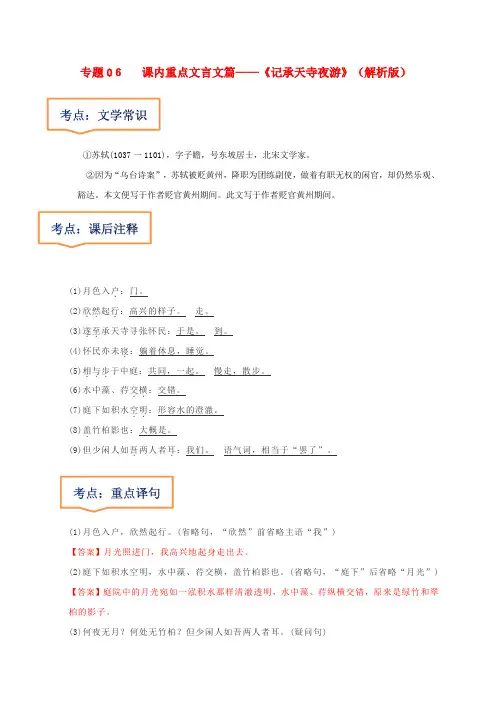

①苏轼(1037一1101),字子瞻,号东坡居士,北宋文学家。

②因为“乌台诗案”,苏轼被贬黄州,降职为团练副使,做着有职无权的闲官,却仍然乐观、豁达。

本文便写于作者贬官黄州期间。

此文写于作者贬官黄州期间。

【答案】哪夜没有月光?哪里没有绿竹和翠柏?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

一.朗读并背诵课文。

比较两篇短文《记承天寺夜游》《答谢中书书》在句式、节奏等方面的不同之处,说说它们分别带给你什么样的美感。

【答案】二.细读《记承天寺夜游》,体会作者的心境。

结合写作背景和你对苏轼生平、思想的认识,谈谈对“闲人”的理解。

【答案】《记承天寺夜游》中,“我”的心境是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,都包含其中。

“闲人”既指二人的政治处境,即作为贬谪之人,无职无权,清闲无比,内心悲凉无可诉说;又指夜游时的心境,即空灵自在,悠游自如,故能欣赏到一派空明的景象。

既含有自嘲、自慰之意——不能修齐治平,只好蛋(yín)夜闲游赏月;又颇有自许的意味此等美景,如果不是我们两个富有雅趣之人欣赏,岂不浪费?这又表现出一种达观的生活态度。

苏轼的思想兼受儒、道、佛三家的影响,所以往往能在逆境中自解自适,将人生的挫折化为审美的机缘。

补充:1.本文的主旨句是。

【答案】但少闲人如吾两人者耳。

2.苏轼是怀着怎样的心情来赏月的?文中哪些词句可以体现出来?【答案】①愉悦。

从“月色入户,欣然起行”的真情流露中可体现。

②孤独。

从“念无与为乐者”的知音难求中可体现。

③沉醉。

从“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的写意描述中可体现。

3.赏析“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也”这一句子。

【答案】这句话运用了比喻的修辞,把庭院的月光比作一池清水,把庭院中交错的树枝比作水中的水藻、荇菜。

生动形象地写出了月光的空灵清澈。

点染了一个疏影摇曳,似真似幻的美妙境界。

2023:中考预测(一)阅读下面文言文,完成下面小题。

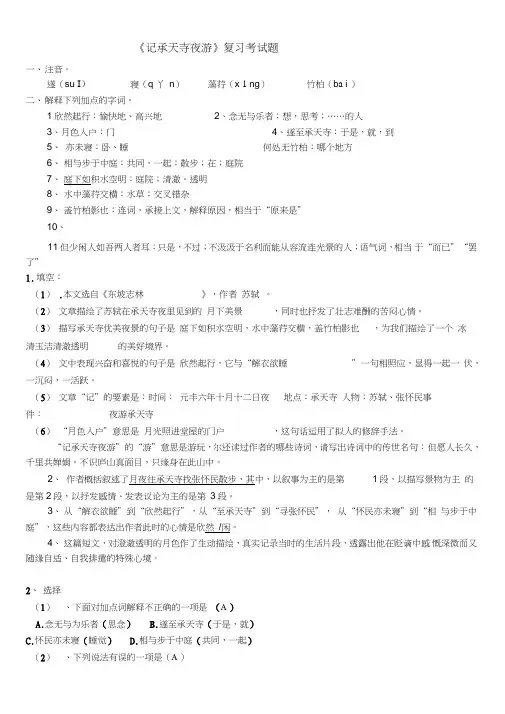

《记承天寺夜游》复习考试题一、注音。

遂(su I)寝(q 丫n)藻荇(x 1 ng)竹柏(b a i )二、解释下列加点的字词。

1欣然起行:愉快地、高兴地2、念无与乐者:想,思考;……的人3、月色入户:门4、遂至承天寺:于是,就,到5、亦未寝:卧、睡何处无竹柏:哪个地方6、相与步于中庭:共同,一起;散步;在;庭院7、庭下如积水空明:庭院;清澈。

透明8、水中藻荇交横:水草;交叉错杂9、盖竹柏影也:连词,承接上文,解释原因,相当于“原来是”10、11但少闲人如吾两人者耳:只是,不过;不汲汲于名利而能从容流连光景的人;语气词,相当于“而已”“罢了”1.填空:(1).本文选自《东坡志林》,作者苏轼。

(2)文章描绘了苏轼在承天寺夜里见到的月下美景,同时也抒发了壮志难酬的苦闷心情。

(3)描写承天寺优美夜景的句子是庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也,为我们描绘了一个冰清玉洁清澈透明的美好境界。

(4)文中表现兴奋和喜悦的句子是欣然起行,它与“解衣欲睡”一句相照应,显得一起一伏,一沉闷,一活跃。

(5)文章“记”的要素是:时间:元丰六年十月十二日夜地点:承天寺人物:苏轼、张怀民事件:夜游承天寺(6)“月色入户”意思是月光照进堂屋的门户,这句话运用了拟人的修辞手法。

“记承天寺夜游”的“游”意思是游玩,尔还读过作者的哪些诗词,请写出诗词中的传世名句:但愿人长久,千里共婵娟。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

2、作者概括叙述了月夜往承天寺找张怀民散步,其中,以叙事为主的是第1段,以描写景物为主的是第2段,以抒发感情、发表议论为主的是第3段。

3、从“解衣欲睡”到“欣然起行”,从“至承天寺”到“寻张怀民”,从“怀民亦未寝”到“相与步于中庭”,这些内容都表达出作者此时的心情是欣然/闲。

4、这篇短文,对澄澈透明的月色作了生动描绘,真实记录当时的生活片段,透露出他在贬谪中感慨深微而又随缘自适、自我排遣的特殊心境。

2、选择(1)、下面对加点词解释不正确的一项是(A )A.念无与为乐者(思念)B.遂至承天寺(于是,就)C.怀民亦未寝(睡觉)D.相与步于中庭(共同,一起)(2)、下列说法有误的一项是(A )A.本文写在作者贬职期间,作者在文中表达的感情与柳宗元《小石潭记》中的一致。

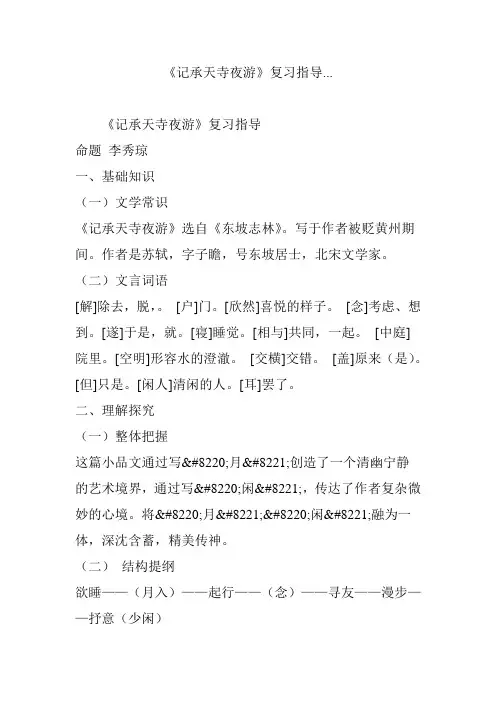

《记承天寺夜游》复习指导...《记承天寺夜游》复习指导命题李秀琼一、基础知识(一)文学常识《记承天寺夜游》选自《东坡志林》。

写于作者被贬黄州期间。

作者是苏轼,字子瞻,号东坡居士,北宋文学家。

(二)文言词语[解]除去,脱,。

[户]门。

[欣然]喜悦的样子。

[念]考虑、想到。

[遂]于是,就。

[寝]睡觉。

[相与]共同,一起。

[中庭]院里。

[空明]形容水的澄澈。

[交横]交错。

[盖]原来(是)。

[但]只是。

[闲人]清闲的人。

[耳]罢了。

二、理解探究(一)整体把握这篇小品文通过写“月”创造了一个清幽宁静的艺术境界,通过写“闲”,传达了作者复杂微妙的心境。

将“月”“闲”融为一体,深沈含蓄,精美传神。

(二)结构提纲欲睡——(月入)——起行——(念)——寻友——漫步——抒意(少闲)↓ ↓↓ ↓兴奋喜悦转忧、孤寂宽慰、乐极难言之情(三)问题探究1.“月色入户”表现了怎样的情味?运用拟人,似乎月亮也懂得作者寂寞无聊,悄悄进门与他为伴。

2.“欣然起行”表现了作者怎样的心情?寂寞寒夜中难得的喜悦与兴奋。

3.从“念无与为乐者”中揣摩作者的心情。

作者可能想:与谁一同赏月才不致辜负如此良宵?在这谪居的寂寞中,谁能与我同赏明月?透出忧愁孤寂的心情。

4.表明“念“的结果的句子是什么?遂只至承天寺,寻张怀民。

5.为什么不假思索地去“寻张怀民”?同是被贬之人,也是知心朋友。

6.作者“解衣欲睡,欣然起行”,“怀民亦未寝”,从这里可以看出什么?二人心有灵犀。

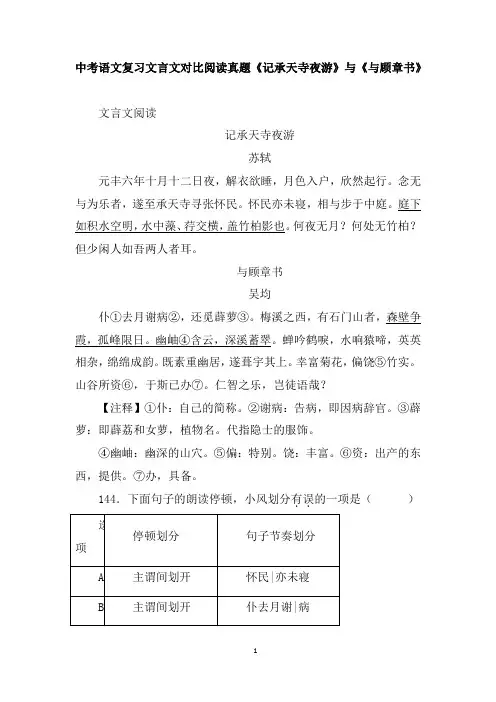

中考语文复习文言文对比阅读真题《记承天寺夜游》与《与顾章书》文言文阅读记承天寺夜游苏轼元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

与顾章书吴均仆①去月谢病②,还觅薜萝③。

梅溪之西,有石门山者,森壁争霞,孤峰限日。

幽岫④含云,深溪蓄翠。

蝉吟鹤唳,水响猿啼,英英相杂,绵绵成韵。

既素重幽居,遂葺宇其上。

幸富菊花,偏饶⑤竹实。

山谷所资⑥,于斯已办⑦。

仁智之乐,岂徒语哉?【注释】①仆:自己的简称。

②谢病:告病,即因病辞官。

③薜萝:即薜荔和女萝,植物名。

代指隐士的服饰。

④幽岫:幽深的山穴。

⑤偏:特别。

饶:丰富。

⑥资:出产的东西,提供。

⑦办,具备。

144.下面句子的朗读停顿,小风划分有误..的一项是()D 145.品词析句,赏析景物特点。

(1)小风画出了《记承天寺夜游》中写景的关键句,进行赏析。

请你说说下面这个句子运用了哪些手法来刻画景物特点。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)小景也画出了《与顾章书》中写景句中的一处,进行赏析。

请你发挥想象,在A、B两句中任选一句,用现代汉语描写这一句所写之景。

A.森壁争霞,孤峰限日。

B.幽岫含云,深溪蓄翠。

146.请你说说这两篇文章在句式..方面的不同之处,分别..、节奏带给你什么样的美感。

147.下列四位同学在探究作品主题的任务中,认识不恰当的是()A.小风查找了苏轼和吴均写作上面两文时的时代背景,洞悉作者写作时的心理,认为“知人论世”能帮助自己更好地理解主题。

B.“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”“仁智之乐,岂徒语哉?”小景认为分析这些直接抒怀的句子是理解作品主题的重要途径。

C.根据“景中含意,事中瞰景”的一般写景原理,小文觉得通过梳理文中景与情的关系,可以帮助我们进一步理解作品主题。

D.因为景物描绘是作家在特定心情下对自然的观照,所以小艺认为景物是美好的,作者的心情就一定是快乐的,反之亦然。

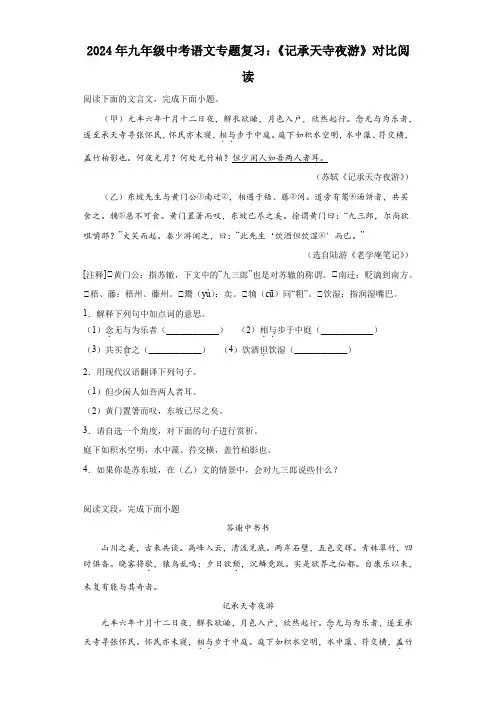

2024年九年级中考语文专题复习:《记承天寺夜游》对比阅读阅读下面的文言文,完成下面小题。

(甲)元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民,怀民亦未寝,相与..步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)(乙)东坡先生与黄门公①南迁②,相遇于梧、藤③间。

道旁有鬻④汤饼者,共买食之。

觕⑤恶不可食。

黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。

徐谓黄门曰:“九三郎,尔尚欲咀嚼耶?”大笑而起。

秦少游闻之,曰:“此先生‘饮酒但饮湿⑥’而已。

”(选自陆游《老学庵笔记》)[注释]①黄门公:指苏辙,下文中的“九三郎”也是对苏辙的称谓。

①南迁:贬谪到南方。

①梧、藤:梧州、藤州。

①鬻(yù):卖。

①觕(cū)同“粗”。

①饮湿:指润湿嘴巴。

1.解释下列句中加点词的意思。

(1)念.无与为乐者(____________)(2)相与..步于中庭(____________)(3)共买食.之(____________)(4)饮酒但.饮湿(____________)2.用现代汉语翻译下列句子。

(1)但少闲人如吾两人者耳。

(2)黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。

3.请自选一个角度,对下面的句子进行赏析。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

4.如果你是苏东坡,在(乙)文的情景中,会对九三郎说些什么?阅读文段,完成下面小题答谢中书书山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇.,猿鸟乱鸣;夕日欲颓.,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,未复有能与其奇者。

记承天寺夜游元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念.无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹B.少时慕.朱家、郭解为人慕:仰慕。

C.闾里之侠皆宗.之。

宗:尊奉,尊崇。

《记承天寺夜游》复习资料1.词语(cíyǔ)解释念:考虑(kǎolǜ),想到寝:睡但:只是(zhǐshì) 相与(xiāngyǔ):共同(gòngtóng),一起户:门闲人:清闲的人空明:形容水清澈透明。

盖竹柏影也原来是。

水(指月光)中藻、荇(水草,这里指竹子和柏树的影子)交横(交错,纵横。

)遂至承天寺寻张怀民遂:于是。

至:到2、内容理解:(1)全文以"月光"为线索,依据作者的行踪,以诗的笔触描绘了夏夜月光图,创设了一种清冷皎洁的意境,表达了作者旷达心境。

(2)文中描写月色的句子是庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

写出了月色的清澈透明(空明)特点;运用了比喻的修辞写作手法,把月光比作积水空明,突出月色的澄澈。

以水中藻荇侧面烘托月色的清澈透明。

“积水空明”用比喻手法写出月光的清澈透明。

用“藻荇交横”写竹柏之影参差错杂。

作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈,疏影摇曳,似真似幻的美妙境界。

(3)表达作者微妙复杂的感情语句是:何夜无月,何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

(主旨句)(4)用简洁的语言概括作者的复杂感情。

寥寥数语,意味隽永:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲──种种难言的感情尽在其中。

(5)文中写了哪两个人?他们有什么相同点?苏轼和张怀民。

共同点:都是闲人;都被贬了,心情抑郁,但仍思进取;都有豁达的胸襟。

(6)全文没有一处直接写友情,但可以从字里行间看出来。

请找出能表现作者与张怀民友情的句子(写出两句)并以其中一句为例,说说你选择它的理由。

答:①遂至承天寺理由:唯张怀民可以同乐。

②怀民亦未寝理由:心境相同,欣赏趣味相同③相与步于中庭理由:关系密切④但少闲人如吾两人者耳理由:志同道合起趣相投命运相同(7)如何理解闲人?闲人在文中有什么作用?“闲人”,即清闲的人。

它包含着复杂的意味。

首先,指具有闲情雅致的人;同时指明作者身为闲官的现实。

中考语文复习文言文对比阅读真题《记承天寺夜游》与《临皋闲题》阅读下面两段文言文,完成问题。

[甲]记承天寺夜游元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

[乙]临皋闲题临皋亭①下八十数步,便是大江,其半是峨眉雪水,吾饮食沐浴皆取焉,何必归乡哉!江山风月,本无常主,闲者便是主人。

闻范子丰新第②园池,与此孰胜?所不如者,上无两税③及助役钱④耳。

(选自《东坡志林》)[注]①临皋亭:在黄州。

此文写于苏轼被贬黄州期间。

②第:此处是建造宅院的意思。

③两税:夏秋两税。

④助役钱:根据当时的免役法,豪绅、官吏等为免于服役而支付的。

(1)解释下列加点的词语。

①念无与为乐.者②相与步于.中庭③遂.至承天寺④临皋亭下八十数.步(2)下列说法有误的一项是()A.《记承天寺夜游》遵循“欲睡——起行——寻张怀民——相与步于中庭——绘景——抒怀”的思路,融叙事、写景、议论于一炉,创造了一个清幽宁静的艺术境界。

B.《答谢中书书》多用四字句构成对偶,句式整齐,节奏感较强;间用散句,参差错落,于整齐中有变化。

而《记承天寺夜游》以散句为主,间用整齐句式,节奏舒缓,不求统一。

C.《临皋闲题》中作者写到“所不如者,上无两税及助役钱耳。

”表达了作者对自己处境既自嘲又有几分得意的心情。

D.《记承天寺夜游》一文,“承天寺”点明游的地点,“夜”点明时间,作者游览在空明澄澈、亦幻亦真、藻荇交横的水边庭院,抒写自己复杂微妙的心境。

(3)请用现代汉语翻译下面的句子。

①何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

②闻范子丰新第园池,与此孰胜?(4)联系《记承天寺夜游》一文,谈谈你对《临皋闲题》中“闲者”一词的理解,并说说两文都表达的作者怎样的情怀。

【答案】(1)①游乐;②在;③于是,就;④几,几个。

(2)D(3)①哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有松柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

《记承天寺夜游》中考题及答案《记承天寺夜游》中考题及答案记承天寺夜游中考题(一)①元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

②念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。

③怀民亦未寝,相与步于中庭。

④庭下如积水空明,水中藻、交横,盖竹柏影也。

⑤何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

3.下面对加点词解释不正确的一项是( )。

(2分)A.念无与为乐者(思念)B.遂至承天寺(于是,就)C.怀民亦未寝(睡觉)D.相与步于中庭(共同,一起)4.用现代汉语译“但少闲人如吾两人耳”。

(3分)5.本文集中写景的句子是第句,其主要内容可用4个字括为:□□□□。

(3分)6.这篇文章主要表现了作者的心境。

(2分)答案:3.2分 A4.3分只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

5.3分④(即“庭下……盖竹柏影也”) (1分) 括:庭中月色(或:月色如水、月色空明)(2分,只要能扣紧“月”来括即可给满分,其余酌情给分)6.2分旷达(答“豁达”也给2分;答“怀才不遇”、“愤愤不平”、“乐观”等给1分;答“闲适”、“热爱自然”不给分)(二)(一)阅读文言文《记承天寺夜游》,完成7~11题。

(共7分)元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,夜色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

7、解词。

(1分):念( )8、译句子。

(2分)怀民亦未寝,相与步于中庭。

译文:9、品文中划横线句子的妙处。

(2分)答:。

10、本文写作时,苏轼已被贬黄州。

当时,他备受监视,近乎流放。

揣文章最后一句,体会作者的思想感情。

(2分)答:。

答案:7、考虑、8、张怀民也没有睡觉,(我们)就一起到庭院中散步。

9、“积水空明”用比喻的手法写出月光的清澈透明。

用“藻、交横”写竹柏之影参差错杂。

作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明清澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

中考语文复习课内文言文《记承天寺夜游》阅读精练卷原文呈现教参译文(加粗内容翻译以课下注释为准)教参段层元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

∥庭下如积水空明,水中藻、荇(xìnɡ)交横,盖竹柏影也。

∥何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

元丰六年十月十二日夜晚,我解开衣服,正打算睡觉,这时月光照进门里,(十分美好,动人游兴),(于是)我高兴地起来走到户外。

想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。

张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在院子里散步。

庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

第①层:叙事部分,点明时间、地点、人物和“夜游”的起因,为下文张本。

第②层:写景,作者仅用18个字,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

第③层:议论抒怀。

惋惜无人赏月,寥寥数语,意味隽永:贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲——种种难言的感情尽在其中。

【文章中心】这篇平淡自然的小品文,写于作者被贬黄州的第四年。

文章仅80余字,却创造了一个清幽宁静的艺术境界,传达了作者复杂微妙的心境。

知识梳理一、重点字词1.词类活用名词作动词相与步.于中庭原意为:脚步,在句中的意思为:_______2.一词多义与:①念无与.为乐者_______②相与.步于中庭_______3.重点实词(1)月色.入户色:_______(2)欣.然起行欣:_______(3)念.无与为乐.者念:_______乐:_______(4)遂至承天寺寻.张怀民寻:_______(5)怀民亦未寝.寝:_______(6)盖.竹柏影也盖:_______(7)但.少闲人如.吾两人者耳但:_______如:_______4.文言虚词(1)欣然.起行_______(2)念无与为乐者._______(3)相与步于.中庭_______(4)盖竹柏影也._______(5)但少闲人如吾两人者耳._______二、重点句子翻译1.念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

《记承天寺夜游》中考题及答案中考题(一)①元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

②念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。

③怀民亦未寝,相与步于中庭。

④庭下如积水空明,水中藻、交横,盖竹柏影也。

⑤何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

3.下面对加点词解释不正确的一项是( )。

(2分)A.念无与为乐者(思念)B.遂至承天寺(于是,就)C.怀民亦未寝(睡觉)D.相与步于中庭(共同,一起)4.用现代汉语译“但少闲人如吾两人耳”。

(3分)5.本文集中写景的是第句,其主要内容可用4个字括为:□□□□。

(3分)6.这篇文章主要表现了作者的心境。

(2分)答案:3.2分 A4.3分只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

5.3分④(即“庭下……盖竹柏影也”) (1分) 括:庭中月色(或:月色如水、月色空明)(2分,只要能扣紧“月”来括即可给满分,其余酌情给分)6.2分旷达(答“豁达”也给2分;答“怀才不遇”、“愤愤不平”、“乐观”等给1分;答“闲适”、“热爱自然”不给分)(二)(一)阅读文言文《记承天寺夜游》,完成7~11题。

(共7分)元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,夜色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

7、解词。

(1分):念( )8、译句子。

(2分)怀民亦未寝,相与步于中庭。

译文:9、品文中划横线句子的妙处。

(2分)答:。

10、本文写作时,苏轼已被贬黄州。

当时,他备受监视,近乎流放。

揣文章最后一句,体会作者的思想感情。

(2分)答:。

答案: 7、考虑、 8、张怀民也没有睡觉,(我们)就一起到庭院中散步。

9、“积水空明”用比喻的手法写出月光的清澈透明。

用“藻、交横”写竹柏之影参差错杂。

作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明清澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

(意思对即可) 10、赏月的欣喜;贬谪的悲凉;人身的感慨;被贬的无奈寂寞;虽屡遭贬谪,但仍乐观豁达。

中考文言文《记承天寺夜游》复习要点户:门念:想,思考。

遂至承天寺寻张怀民遂:于是。

至:到寝:睡相与:共同,一起空明:清澈透明。

水中藻、荇交横。

盖竹柏影:原来是但:只是,不过。

闲人:这里指不汲汲于名利而能从容流连光景的人。

1、全文以“月光”为线索,依据作者的行踪,以诗的笔触描绘了夏夜月光图,创设了一种清冷皎洁的意境,表达了作者旷达心境。

2、文中描写月光美景的语句是庭下如积水空明,水中藻,荇交横,盖竹柏影也。

3、表达作者微妙复杂的感情语句是何夜无月,何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

4、用简洁的语言概括作者的复杂感情。

贬谪悲凉。

人生感慨。

赏月喜悦;漫步悠闲。

5、请用横线在文中画出描写作者心理感受的句子,并说说它传达了作者怎样的心声。

1、你是如何理解文中“闲人”的含义?贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,种种微妙复杂的感情尽在其中。

2、文章表现表现了作者怎样的心境?自我排遣的旷达3、作者游承天寺的原因:月色入户,无与为乐。

“庭下如积水空明,水中藻,荇交横,盖竹柏影也。

”这一段写出了月光和竹柏倒影的什么特点?点染出一个怎么样美妙的境界?本文表现了作者旷达的胸襟和积极乐观的情怀。

①文人雅士,善借月抒怀。

“床前明月光,疑是地上霜”,如霜月色,引发李太白思乡之苦:“无言独上西楼,月如钩”,似钩弯月,触动李后主亡国之痛;此文中,苏东坡如何巧喻月色?又表达了怎样的心情呢?文中苏东坡将月色比喻成一泓空明的积水,又将松柏影比喻成水中藻、荇。

表达了作者复杂微妙的心情:既有郁郁不得志的悲凉,又有赞赏自己与朋友情趣高雅的自得等。

②范仲淹在《岳阳楼记》中有“微斯人,吾谁与归?”的感慨,请在文中找出与此意义相近的一句,抄写在下面横线上。

念无与为乐者③根据你对本文的理解,请分别以“奇趣”和“闲情”为尾词写一组不少于七言的对偶句。

将影作藻见奇趣,以水喻月抒闲情④在我国文学史上,有很多诗人对月有独特的感受,借月抒发自己的感情,请举出两个这样的例子,注明出处和作者。