城市综合体案例分析—香港Union Square

- 格式:ppt

- 大小:1.15 MB

- 文档页数:10

香港-商场篇---圆方设计研究圆方ELEMENTS ——香港首个横向式大型购物中心01项目背景Case Background02 场地设计Site Design03 建筑设计Architecture Design04 总结Summary项目背景Case BackgroundCase Background项目概况对外开放时间:2007年10月1日总建筑面积:10万㎡层数:2层半开发商:香港铁路有限公司设计方:贝诺Benoy定位:地铁上盖,大型一站式购物中心。

是香港首个横向式大型购物中心(Horizontal Mall)Benoy参与内容:建筑设计品牌规划标志与导航设计Case Background设计方贝诺Benoy:1947年成立于英国,从农业建筑设计起家。

商业中心占整个公司业务80%以上。

设计理念:商业意识Archimmercial设计构思与商业可行性之间的平衡Case Background设计方代表作ION Orchard商场,新加坡,建筑设计零售中心建筑面积12.5万㎡,以及艺术画廊、豪华住宅楼。

Case Background设计方代表作创纪之城(APM),香港,建筑设计&室内环境图形设计建筑面积8.54万㎡。

Case Background设计方代表作陆家嘴国际金融中心,上海,建筑设计&室内环境图形设计零售中心建筑面积12.5万㎡,以及艺术画廊、豪华住宅楼。

Case Background项目区位九龙半岛地铁九龙站上,2条地铁交汇处(机场快线&东涌线),由中环乘港铁只需5分钟。

但是由于中环站转乘地铁不太方便,因此会对人流造成一定负面影响。

场地设计Site DesignSite Design周边环境圆方商场上面绿地覆盖,商场上盖包括:豪华住宅楼、118层(全港最高)的环球贸易商场、W 酒店、Ritz Carlton 酒店,连成一个总面积达110万㎡的综合发展区。

ABAB环球贸易商场“君临天下”豪宅Site Design周边环境圆方商场上面绿地覆盖。

国内外城市商业综合体设计案例分析自世界第一个城市综合体诞生以来,人们就把城市综合体与庞大的建筑群、商业中心、城市地标、城市发展引擎联系在一起。

就像美国纽约曼哈顿洛克菲勒中心,英国伦敦的金丝雀码头,日本的东京中城、六本木,香港的太古广场,中国深圳的万象城、北京的国贸,它们外在以摩天大楼的形式丰富着城市的天际线,内在以功能集约的聚合力量营造着城市新中心。

它们是展示城市鼎盛的符号,是城市的名片,城市的动力旗舰,用钢筋铁骨般的巨桨把城市进程大步推向前进。

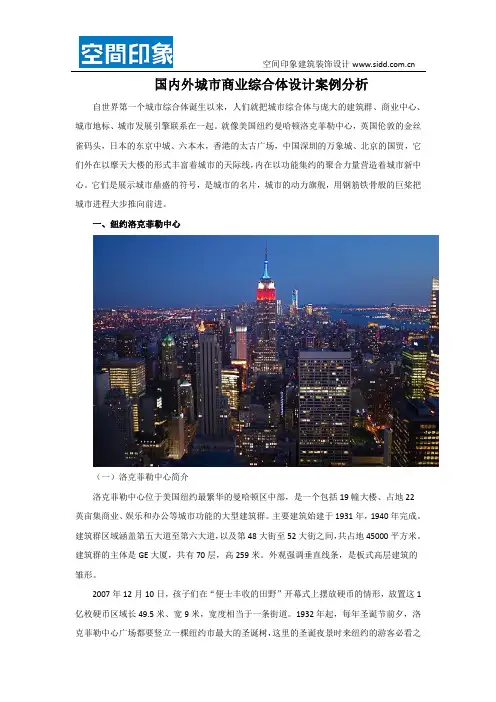

一、纽约洛克菲勒中心(一)洛克菲勒中心简介洛克菲勒中心位于美国纽约最繁华的曼哈顿区中部,是一个包括19幢大楼、占地22英亩集商业、娱乐和办公等城市功能的大型建筑群。

主要建筑始建于1931年,1940年完成。

建筑群区域涵盖第五大道至第六大道,以及第48大街至52大街之间,共占地45000平方米。

建筑群的主体是GE大厦,共有70层,高259米。

外观强调垂直线条,是板式高层建筑的雏形。

2007年12月10日,孩子们在“便士丰收的田野”开幕式上摆放硬币的情形,放置这1亿枚硬币区域长49.5米、宽9米,宽度相当于一条街道。

1932年起,每年圣诞节前夕,洛克菲勒中心广场都要竖立一棵纽约市最大的圣诞树,这里的圣诞夜景时来纽约的游客必看之处。

(二)案例启示洛克菲勒中心对于公共空间的运用开启了城市规划的先河,因此号称是20世纪最伟大的都市计划之一,整个建筑布局紧凑,密集有序。

这块区域占地22英亩,由19栋建筑围塑出来的活动区域,对于公共空间的运用开启了城市规划的新风貌,完整的商场与办公大楼让中城继华尔街之后,成为纽约第二个市中心,对都市人的生活产生了巨大的影响。

洛克菲勒中心在建筑师上最大的冲击是提供公共领域的使用,这种为普通大众设计的空间概念引发后来对于“市民空间”的重视,巧妙地利用大楼的大厅、广场、楼梯间、路冲设计成行人的休息区、消费区,彻底落实为广大中产阶级服务的目的。

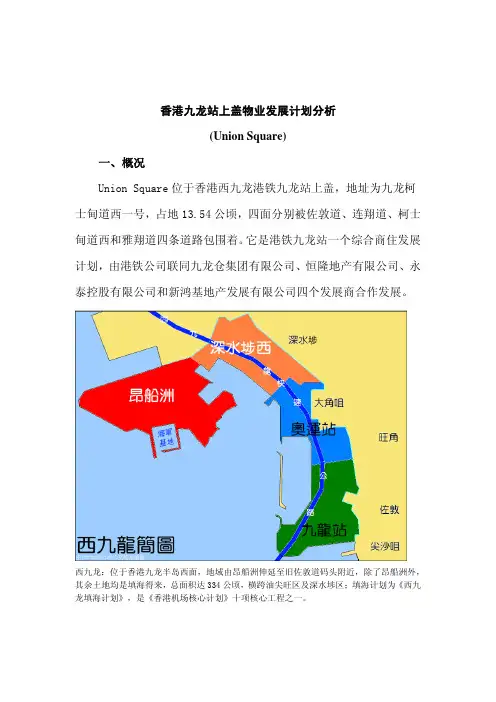

香港九龙站上盖物业发展计划分析(Union Square)一、概况Union Square位于香港西九龙港铁九龙站上盖,地址为九龙柯士甸道西一号,占地13.54公顷,四面分别被佐敦道、连翔道、柯士甸道西和雅翔道四条道路包围着。

它是港铁九龙站一个综合商住发展计划,由港铁公司联同九龙仓集团有限公司、恒隆地产有限公司、永泰控股有限公司和新鸿基地产发展有限公司四个发展商合作发展。

西九龙:位于香港九龙半岛西面,地域由昂船洲伸延至旧佐敦道码头附近,除了昂船洲外,其余土地均是填海得来,总面积达334公顷,横跨油尖旺区及深水埗区;填海计划为《西九龙填海计划》,是《香港机场核心计划》十项核心工程之一。

Union Square的位置图Union Square是一个综合发展计划,集住宅、写字楼、商场、消闲和酒店设施于一体。

位于九龙站上盖的Union SquareUnion Square的主要物业包括:(1)16座住宅大厦及2座作混合用途的建筑(包括住宅、酒店及服务式住宅),合共提供约5866伙住宅单位、一间豪华酒店及约72472平方米服务式住宅;(2)一幢118层高的环球贸易广场,包括约231778平方米的甲级写字楼及香港丽思卡尔顿酒店,并附设天际100观景台;(3)面积达100万平方呎的大型购物商场:圆方;(4)一所1,050平方米的幼稚园;(5)巴士、小巴、的士、酒店穿梭巴士、旅游巴士、过境巴士及私家车交通交汇处;(6)约5600个车位;(7)顶层平台设占地70万呎广阔的公共空间及私人休憩绿化区,公众部份设多种主题园景地带;而平台亦设少量康乐设施,包括儿童游乐场及多用途运动场。

Union Square发展完成后,成为香港的新地标,吸引外地游客,从而提升香港旅游业的竞争力。

而发展计划把西九龙九龙站打造成另一个如中环般的商业核心区,把商业活动由港岛区伸延到九龙。

项目亦可以把早已饱和的九龙中部及东部地带的人流分散到西九龙的新填海区,舒缓九龙中部及东部的挤迫情况。

深度解析(四):香港朗豪坊购物中心内街公共空间设计分析核心提示:朗豪坊位于香港繁华闹市旺角区域,地下2层,地上13层。

商场层数较高,内部空间使用分段式,B2至L3层公共空间互相连接,L4至L13层的公共空间则互相连接。

内部仅L4层至L7层的巨大双面透明边庭引入自然光线,其余中庭处均以人工照明为主。

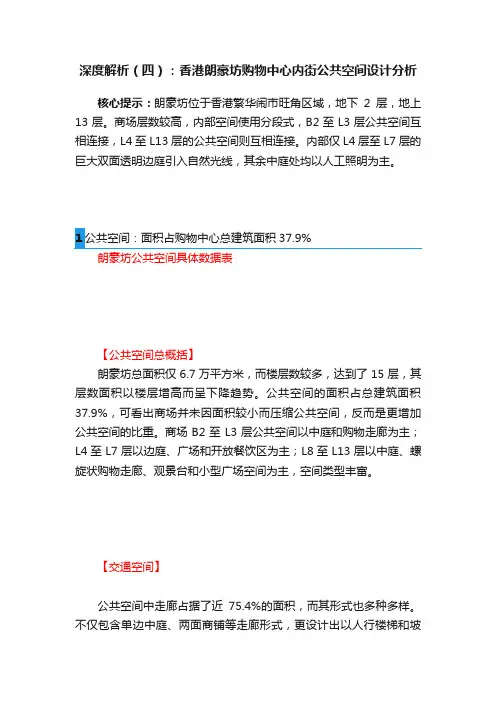

朗豪坊公共空间具体数据表【公共空间总概括】朗豪坊总面积仅6.7万平方米,而楼层数较多,达到了15层,其层数面积以楼层增高而呈下降趋势。

公共空间的面积占总建筑面积37.9%,可看出商场并未因面积较小而压缩公共空间,反而是更增加公共空间的比重。

商场B2至L3层公共空间以中庭和购物走廊为主;L4至L7层以边庭、广场和开放餐饮区为主;L8至L13层以中庭、螺旋状购物走廊、观景台和小型广场空间为主,空间类型丰富。

【交通空间】公共空间中走廊占据了近75.4%的面积,而其形式也多种多样。

不仅包含单边中庭、两面商铺等走廊形式,更设计出以人行楼梯和坡道为主要的交通连接方式的螺旋形购物走廊,尺度合理,各处楼梯的数量亦符合需要。

其中非楼梯走道的宽度躲在3米至4米,最长处由于中庭的加入,也未超过50米;而阶梯走道因围绕中庭设置,使得垂直空间通透,使层高也变得模糊,而宽度亦多为3米,仅单边设置商铺。

【广场空间】除了走廊外,朗豪坊公共空间中最重要的公共空间的节点为其L4层通四层设置的巨大阳光边庭及其包含的交通和活动广场。

边庭两侧为玻璃幕墙,引入大量自然光线。

由于L4层与酒店、写字楼均有连接,连接处位于边庭,因而其东侧形成面积较大的交通型广场,广场中除设有多部通往写字楼等的扶梯外,更设有两部通往L8层的大跨度扶梯,将此处人群高效率往建筑高层运送。

而在边庭西侧设有购物中心唯一的活动型广场,在节日庆典时,购物中心会在此设置特制的景观装置供顾客拍照留念,亦会于此举办活动。

【休憩空间与庭空间】边庭中及螺旋走道中上部更设有多处供消费使用的开放小型休闲场所,与广场和走道进行结合,使人如同置身与城市外部广场之中。

香港城市综合体的发展模式与特点香港研修班第二组(叶健、张嘉玲、张帆、苏为学、李前航、刘汉勋、陈顺生)香港地少人多,是世界上人口密度最高的城市之一。

有限的土地资源,造就了香港高密度城市形态的形成。

对土地的高强度开发利用以及充分重视建筑空间与城市空间的互动与融合,是香港商业地产的鲜明特性。

五天的培训学习,我们先后参观考察了太古又一城、太古城中心、I-Square 、朗豪坊等颇具代表性的商业地产项目,通过老师讲解以及组内讨论交流,我们对香港城市综合体的发展模式及特点有了较深入的认识和理解。

现将学习心得总结如下,以期对广百集团的发展提供切实的指导和借鉴。

一、选址原则:交通、交通、交通。

传统的商业地产选址重视地块的地理位置,即LOCATION、LOCATION LOCATION香港的商业地产在此基础上,发生了进一步的演化,提出了“交通、交通、交通”的原则。

在香港城市综合体的开发战略中,“交通”往往是最先要考虑的,也是最重要的因素,其重要性关系到项目建设的成败。

(一)借力地铁有数据显示,香港702 万居民,每天出行总次数加在一起超过1200 万人次,其中90%的人选择乘坐公交工具,而地铁和城铁出行量达到公共交通出行量的40%全香港近一半的人口居住在环地铁站500米的范围内,几乎所有常去的地方都有地铁到达。

因此,香港城市综合体的开发,往往是紧随地铁建设的脚步,基本上是地铁开到哪里,购物中心开发就跟到哪里。

香港购物中心的商圈呈现典型的地铁商圈特点,香港建在地铁轨道交通线路上的购物中心,占到总数的70%左右。

(二)多种交通方式立体融合在香港,建筑空间与城市公共空间的界限已越来越模糊,建筑综合体内容纳了更多的城市交通空间,除了地铁之外,越来越多的项目还将城市步行通道、城市休憩中庭、汽车停靠站、交通转换站等各种空间要素融入自身,组织成立体交通网络,供人们在其中穿梭与停留,以引导购买人流的形成。

太古又一城项目则是多种交通方式和谐立体融合的典范。

目录一、城市综合体的定义 (1)二、香港太古广场的定位 (1)三、香港太古广场地理位子 (1)四、香港太古广场各部分简介 (2)1.甲级写字楼部分 (2)2.顶级购物中心部分 (2)3.五星级酒店和顶级公寓 (3)五、香港太古广场的项目特点 (4)1.综合体价值的利用 (4)2.海景价值的利用 (4)3.经营方式 (4)六、香港太古广场成功的关键因素 (5)1.外因 (5)2.内因 (5)香港太古广场一、城市综合体的定义“城市综合体”就是将城市中的商业、办公、居住、旅店、展览、餐饮、会议、文娱和交通等城市生活空间的三项以上进行组合,并在各部分间建立一种相互依存、相互助益的能动关系,从而形成一个多功能、高效率的综合体。

城市综合体基本具备了现代城市的全部功能,所以也被称为“城中之城”。

二、香港太古广场的定位定位:香港最顶级的综合体物业甲级写字楼+顶级购物中心+五星级酒店+顶级公寓三、香港太古广场地理位子●太古广场位于金钟地铁站上盖,是香港及九龙(荃湾)两条地铁线的交汇点;●太古广场座落于香港核心地带,香港的重要地点,例如香港公园、香港政府办公大楼、高等法院、英国领事馆及英国文化协会等都近在咫尺,占尽地利优势;●太古广场向北可拥览浩瀚的海景,而向南则面对占地十公顷香港公园宁静的环境;●太古广场总占地三十二万平方呎,于一九九零年落成,包括四座大楼及一个购物中心,共提供近五百万平方呎的楼面,包括有甲级写字楼、酒店式公寓、三间五星级酒店、购物商场和会议中心等。

四、香港太古广场各部分简介1.甲级写字楼部分太古广场一座:建筑面积860,000平方呎(约1858.0608平方米)、楼高36层的甲级商厦,每层面积由20,000平方呎至22,000平方呎,首层为会议中心设施。

太古广场二座:建筑面积700,000平方呎、楼高27层的甲级商厦,每层面积由21,000平方呎至22,000平方呎。

太古广场三座:建筑面积644,000平方呎、楼高34层的甲级商厦,每层面积约20,000平方呎2.顶级购物中心部分太古广场购物中心共分四层,提供楼面面积七十一万平方呎,场内提供超过一百三十间零售店铺及食肆,并提供多个展览场地;国际品牌专卖店为主、主力核心店为国际品牌百货店;除百货店外,全部采用室内街;优越的共享空间,五百个车位的停车场。

上海新天地、香港太古汇等14个城市综合体案例分析城市综合体的案例 1、东京城市副中心――新宿 2、德国柏林市波茨坦广场――索尼中心3、加拿大蒙特利尔玛丽城广场4、香港IFC 5、香港太古城 6、纽约洛克菲勒中心 7、加拿大多伦多伊顿中心 8、东京的阳光城 9、新加坡新达城 10、上海新天地 11、伦敦码头区――金丝雀码头12、法国拉德方斯13、日本横滨港未来21区14、泰国长春广场城市综合体(1/2)所谓“城市综合体”,是将城市中商业、办公、居住、酒店、餐饮、会议、文娱、交通枢纽等城市功能在空间上进行组合,并在各功能间建立一种相互依存、相互补益的能动关系,从而形成一个多功能、高效率、复杂而统一的综合体城市综合体这种建筑形态最早出现于西方国家,且目前全球最典型的大型城市综合体也分布于资本发达国家的重点城市之中,如纽约、伦敦、巴黎等中国直到九十年代才相继建成一批建筑综合体,如北京的国际贸易中心和华贸中心、上海的新天地、深圳的华润中心等城市综合体作为一种“泊来品”,在中国发展逐渐加快,并升级为新都市综合体,城市综合体基本具备了现代城市的全部功能,所以也被称为“城中之城”城市综合体(2/2)城市综合体可以理解成是由城市中多种单一功能的建筑通过赋予建筑商业综合价值,有机组合在一起并互为依存的庞大建筑或建筑组群。

东京城市副中心―新宿(1/5)东京城市副中心―新宿(2/5)东京城市副中心―新宿(3/5)新宿区是一个有着各种不同面貌的城镇,居住了大约30万人新宿是东京都的一个交通枢纽,共有9条地铁线路由此经过,日客流量超过了300万人西新宿以新宿车站为中心,以西的西新宿是东京新规划的行政与商业新都心,东京都的行政中心东京都厅就位在此处,除此之外周遭还包围了许多大型企业总社所使用的摩天大楼,此超高层建筑群是东京地区最早形成的类似区域南新宿新宿车站南口方向则是百货公司与商店街云集的商业地区,其中最著名的包括有高岛屋百货公司的旗舰店高岛屋时代广场与知名日本连锁书店纪伊国屋的总社? 东新宿相对于西新宿的现代化与整齐,新宿车站以东的东新宿地区,则是最热闹也是最混乱的传统商业街地区,其中,闻名海外的红灯区歌舞伎町,就是位在新宿区之内东京城市副中心―新宿(4/5)新宿开发用地规模约11个街区计50公顷,开发超高层办公建筑面积160万平米,规划就业人口30万,90年代初全部建设完毕,每天人流量高达300万人次,地下连通系统完善,成为东京的国际商务办公集聚区新宿的开发,部分疏解了市中心的商务功能和“拦截”了市中心的商务压力东京市在新宿区全面开发建设之前,先将该区内的所有交通、市政和公共设施建设完成,包括高速公路、广场、停车场、公园等,使新宿成为完全的“熟地”,得以很快地吸引了大量开发商,建成的物业同样很快吸引了大量企业进入,使新宿成为最成功的CBD之一新宿CBD的规划和建设是很细致的,它的特点是避免了房地产开发商为主导的建设,而是对商务、居住及商业用途规划比较合理,且执行到位,二是现代服务业集聚规模达到日本最大,这主要得益于日本经济的发展和当地政府的管理服务水平东京地铁新宿站链接八条轨道交通线路,但是新宿站不仅是一条地下商业街,更是将公共汽车站、出租汽车站、地下停车场以及商店、银行、地下商业街等布置在同一建筑物内新宿采用地下步行街系统,将整个地区车站、商场、文化、娱乐等设施连为一体。

香港城市综合体规划控制研究*袁媛骆逸玲【摘要】摘要城市综合体的规划控制研究是我国城市综合体建设热潮下的现实需要。

选择了香港6个案例,在文献、法规整理、实地调研、深度访谈基础上,概括出香港综合体规划控制的特点:土地用途控制设有多种混合用地类型,是一个弹性的双向过程;公共设施豁免条例详细,配建设施类别多,等级高且与项目建设一体化;综合体可承担交通枢纽功能,实现多种交通方式的紧密接驳,并成为步行网络的节点。

文章建议在我国城市综合体建设中,规范土地兼容性控制,鼓励综合体建设结合多类别、高等级的公共设施,提升交通服务功能。

【期刊名称】上海城市规划【年(卷),期】2014(000)001【总页数】6【关键词】关键词城市综合体 | 规划控制 | 香港1 综述国内城市综合体是指融合零售、办公、居住、酒店、娱乐等3种以上的城市功能,空间规划与功能有机统一,由统一的开发主体开发的建筑单体、建筑集合或建筑街区[1-2],国外多称作混合发展项目(mixed-use development)。

西方历史上源于建筑综合体,最早期可追溯至古希腊的广场建筑、古罗马的公共浴场等。

工业革命后,功能分区的思想开始占主流。

1970年代,西方又开始出现现代意义上的大型零售与办公混合项目,多位于历史街区。

1980年代,绅士化现象出现,零售、居住、办公三者综合的项目开始普遍。

1990年代,城市零售娱乐中心开始流行于欧美多地,集剧院、运动设施、餐饮等更多功能为一体。

目前,混合项目多见于内城更新中,郊区也出现混合功能社区[3-5]。

国外开发控制政策在多元化主流规划理念的影响下,也逐渐倾向于支持混合项目[4-10]。

理论上认为混合发展项目的优势在于具备中心服务职能、减少通勤及交通拥堵,增添城市活力,提高24小时的安全性,增加视觉上的多样性及集约高效利用土地等,但也存在大体量建筑的负面生态影响、过度交通压力、挤出效应等[5,11-12]。

国内近年来综合体渐成为城市实施新区拓展、旧区改造的重要项目载体[13]。