理解句子含义(必修一第一专题)

- 格式:ppt

- 大小:70.50 KB

- 文档页数:13

2019-2020学年高一语文《现代文阅读--理解文中重要句子的含义》教案一、导入:(热身训练)2007年4月11日下午,温总理抵达日本,下起了春雨,欢迎仪式在雨中进行。

温总理说:“今天的天气让我想起了一句中国古语:“好雨知时节。

”如何理解这句话的含义?(明确):一语双关,表面指春雨及时,春雨到来冬天过去;实际预示着两国关系的冬天已经过去,友好的春天即将来临,含蓄委婉地表达了希望这次来访能改善中日关系的愿望。

答题点拨:★理解句子含义首先了解语言背景、动机等(语境),其次抓关键词,再次挖掘修辞等深层含义。

二、高考回眸:“理解文中重要句子的含义”作为现代文阅读的一个能力点,是一个常考点,即每年必考。

●08年高考十七套试题11个省市涉及●09年高考六个省市涉及●全国卷一、全国卷二07、08、09、10更是连续几年涉及三、呈现学习目标:1、探讨并掌握“理解文中重要句子的含义”的方法。

2、学会准确筛选信息,规范答题思路。

四、题型特点:●命题者常常选取的重要语句包括●1、结构复杂的句子●2、表达段落和文章中心的句子●3、结构上有起承转合作用的句子●4、运用修辞手法表意含蓄的句子●5、文中内含因果联系的句子。

五、练习训练:理解文中重要句子的含意(15分)阅读下面的材料,完成1~3题。

怀鲁迅u郁达夫真是晴天的霹雳,在南台的宴会席上,忽而听到了鲁迅的死!发出了几通电报,荟萃了一夜行李,第二天我就匆匆跳上了开往上海的轮船。

22日上午 10时船靠了岸,到家洗一个澡,吞了两口饭,跑到胶州路万国殡仪馆去,遇见的只是真诚的脸,热烈的脸,悲愤的脸,和千千万万将要破裂似的青年男女的心肺与紧捏................的拳头...。

这不是寻常的丧葬,这也不是沉郁的悲哀,这正像是大地震要来,或黎明将到时充塞在天地之间的一瞬间的寂静。

生死,肉体,灵魂,眼泪,悲叹,这些问题与感觉,在此地似乎太渺小了,在鲁迅的死的彼岸,还照耀着一道更伟大、更猛烈的寂光。

理解文中重要语句的含义阅读下面的文章, 完成文后题目。

揣摩诺奖的“潜规则”有点酸①人的味觉能分辨酸性味道, 有的人也喜欢吃酸性的食品, 这很正常。

为人处世, 遇到比自己强的就吐酸水, 言语酸溜溜的, 难免有点讨人嫌。

个人如此, 一个群体甚至一个国度, 羡慕他人(国)的成就是自己前进的动力, 如果羡慕变成胃酸, 这样的酸葡萄心理就值得警惕了。

②诺贝尔医学奖揭晓, 汤森路透对华裔科学家钱泽南获奖的预测并未成真。

诺奖评选到底有何规矩规则?清华大学物理系教授葛惟昆表示, 诺贝尔奖评委会会遵循一系列评奖规则, 也有轮流坐庄的潜规则, 同时喜欢“锦上添花”, 不会给完全的新人或者什么奖都没有获得过的人。

③传说中的华裔科学家获奖落空, 我们感觉有点失望并不奇怪。

失望可能产生两种反应:检讨不足, 孕育希望;怨天尤人, 找借口给自己开脱。

中国科学家无缘诺奖, 审视自己研究对象的合适与否、研究方法是否科学, 进而改进自己的研究, 缩小和诺奖成果的差距, 比去揣摩评奖的规则更有意义。

拿中国潜规则的行规, 用猜疑的办法曝诺奖“潜规则”的光, 也许能让中国公众心理获得短暂的平衡, 怎奈这样的疗治方式有点饮鸩止渴的感觉:好像我们的科学家无缘诺贝尔奖, 是风水没能轮流到咱们这边、是因为诺奖评选“喜旧厌新”所致。

如此说来, 这个新闻选题的角度及其受访者的心态, 都不大正常。

正如网友所言:“又开始研究‘潜规则’了!”“怎么有股葡萄的酸味?”④凡事皆有规则, 评奖也不例外。

只是科学成果的评奖规则, 讲究的是发现的新、研究成果的科学价值高。

严肃的科学家懂得这个道理, 也自觉遵循这个规则, 去开展各自的研究。

我们的研究者面对诺奖, 不熟悉这个规则, 可以趁机补课, 但不宜去揣度诺奖评选中所谓的“潜规则”。

汉语中的“潜规则”, 专指拿不到台面上、只能暗箱操作的那些事情。

诺奖即便有风水轮流转的规则, 也是学科平衡的需要, 这样的平衡显然不是通过暗箱操作, 用不法手段交易的结果。

理解文中重要句子的含意【2019年高考北京卷】阅读下面的作品,完成问题。

根河之恋根河是鄂温克人【1】的母亲河。

春天,根河从厚厚的冰层中泛起春潮,河的巨大生命力迸发开来,它推去坚冰,欢快地伸展腰肢,向远方而去。

这破冰时节的河水才是它真正的本色,纯真清洌,水晶一般透明。

这条源自大兴安岭的河,原本的名字“葛根高勒”,正是清澈透明的意思。

在一个个春天的日子里,根河回到童年,回到本真,然后再一次次丰满成熟,将涓涓乳汁流送给两岸的万千生物。

传统的鄂温克人跟森林河流贴得最近。

他们与驯鹿为伴,生活起居、狩猎劳动,都离不开看上去“四不像”的驯鹿。

眼下,这些温顺的大鹿在全世界已所剩不多,鄂温克人结束了最后的狩猎,放下了猎枪。

他们离开森林,进入城市或远走他乡,但敖鲁古雅部落受人尊重的长辈94岁的玛丽亚·索一步也不想离开她的驯鹿。

一踏进根河,我就听说了她美丽的名字。

先前见到过作家乌热尔图为这位老奶奶拍的一张照片。

白桦林里,老人穿着长袍,扎着头巾,侧身站在一头七叉犄角的驯鹿前,她微微佝偻着身子,皱巴巴的手轻抚着鹿柔细的皮毛。

鹿依偎在她的袍子下,那儿一定有着母亲的气息。

她神色沉静而坚毅,嘴角两旁的皱纹宛如桦树皮上的纹路,仿佛她的脸上就印刻着她相守了一生的森林。

她或许就是根河的化身,充满了母性的慈祥,又有着丰富的传奇。

年轻时她漂亮能干,是大兴安岭远近闻名的女猎手,与丈夫在密林里行走,打到的猎物无论多远,总是她领着驯鹿运回部落。

这位伟大的母亲至今仍恬然..生活在她的鹿群之中。

其实我很想去为玛丽亚·索拍一张照片。

这些年,涌到玛丽亚·索猎民点参观游览的人络绎不绝,但我想,我这样匆匆来去,怎能配得上她的丰厚?怎能有乌热尔图探望她时目光里的深沉呢?因为乌热尔图是根河的儿子。

当年,这位从小生活在大兴安岭的鄂温克青年捧着他的《琥珀色的篝火》走上了文坛,刹时让人眼前一亮。

人们从他的小说里,认识了这个寂寞又热烈的民族。

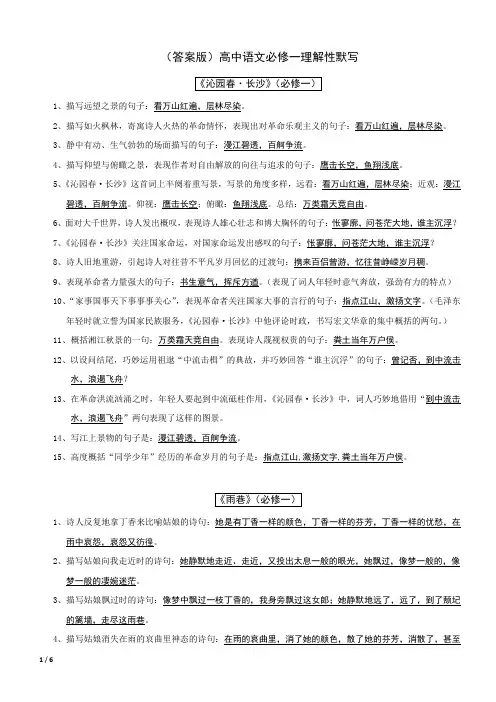

(答案版)高中语文必修一理解性默写年轻时就立誓为国家民族服务,《沁园春·长沙》中他评论时政,书写宏文华章的集中概括的两句。

)12.13.1.《烛之武退秦师》中说出了晋国秦国联合围攻郑国的理由是:以其无礼于晋,且贰于楚也。

2.烛之武被求着出山时,说了一句隐含着不能早被任用的酸辛和不满的话是:臣之壮也,犹不如人,今老矣,无能为也已。

3.大敌当前,内忧外患,郑伯贵为一国之君却能礼贤下士,诚恳自责:吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

4. 郑伯动之以情,晓之以理,劝说烛之武,也略略还有点威胁的话是:然郑亡,子亦有不利焉。

5. 烛之武见秦伯时,开门见山,单刀直入,以退为进,态度谦恭,承认郑亡,迎合对方的骄傲心理的语句是:秦晋围郑,郑既知亡矣!6. 烛之武劝说秦伯,貌似谦恭,却极有份量,以一个假设句否定了秦出兵的合理性,也由此掌握了谈话的主动权,以退为进,柔中有刚:若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

7.烛之武从地理位置说明“亡郑”于秦无益而有害的结果。

当时秦在西,郑在东,晋置于两国之间,秦郑并不接壤,秦欲越晋据郑,绝无可能:越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

8.烛之武紧紧抓住秦穆公欲吞并天下的心理,联系实际,指点迷津,循循善诱,娓娓说理,动之以情,诱之以利,“若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害”。

“亡郑”、“舍郑”的利害关系一目了然,明智的秦穆公自当怦然心动,坐收渔利。

9.烛之武用雄辩的事实指出晋乃背信弃义、出尔反尔、过河拆桥、忘恩负义之徒的话是:且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

(如果只写三句,就写前面三句。

)10.烛之武说晋野心勃勃,贪得无厌的句子是:既东封郑,又欲肆其西封。

11.烛之武阐明了晋对秦的利害关系,希望秦伯能慎重考虑的句子是:阙秦以利晋,唯君图之。

12. 烛之武说退秦军后,晋文公非常气愤。

晋国大夫子犯请求攻打秦军,然而晋文公认为“不可”,他说“微夫人之力不及此”。

语文高一必修一意动用法全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:语文是一门非常重要的学科,它不仅是我们学习文学知识的基础,还是我们日常交流和表达思想的工具。

在高中阶段,语文的学习更是必不可少的一部分,其中必修一课程中的意动用法更是我们需要重点掌握的内容。

意动用法,顾名思义就是根据动词的意义来使用。

在高中语文必修一的教学内容中,涉及了很多常见的意动用法,比如“来,去,变,起,得,过”等。

这些词虽然在平时的交流中经常出现,但是在句子中的用法却有着各自的特点,需要我们认真学习和掌握。

我们来谈一谈“来”这个意动用法。

在句子中,“来”作为意动用法可以表示离说话者较近的地点。

“来”这个字在古代涵盖的意义是比较广泛的,它不仅表示地点,还可以表示时间和动作等。

比如我们常说的“来信”、“来世”等。

在句子中,我们可以用“来”来表示动作的结束或结果。

比如:“他终于来到了我们学校。

”这里的“来到”表示了动作的结果,也强调了动作的完成。

“来”还可以表示动作的方向或目的。

比如:“他每天都来我们班借书。

”这里的“来”表示了动作的方向,即动作的目的是到我们班借书。

再来说说“变”这个意动用法。

在句子中,“变”可以表示事物性质或状态的改变。

“变”是一个比较常用的动词,我们常说“变化”、“变成”等。

比如:“他的想法变了。

”这里的“变”表示了人的想法发生了改变。

“变”还可以表示事物发生了变化。

“天气突然变冷了。

”这里的“变冷”表示了天气的状态发生了改变。

接下来是“起”的意动用法。

在句子中,“起”可以表示动作的开始或使动作产生。

比如:“他看了一眼,起身走了。

”这里的“起身”表示了他开始行动的动作。

“起”还可以表示动作的结果。

“他被吓起来了。

”这里的“起来”表示了他因为吓到而产生了这个动作。

再来是“得”的意动用法。

在句子中,“得”可以表示结果或可能。

“得”可以表示动作的结果,“得”还可以表示达到某种程度或条件。

“得”还可以表示需求或措施。

比如:“他做作业做得很认真。