中西法律文化比较研究-02怪力乱神

- 格式:ppt

- 大小:5.32 MB

- 文档页数:61

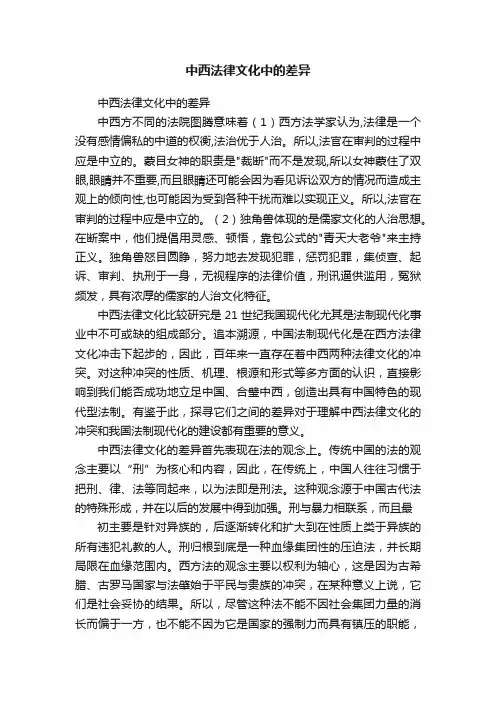

中西法律文化中的差异中西法律文化中的差异中西方不同的法院图腾意味着(1)西方法学家认为,法律是一个没有感情偏私的中道的权衡,法治优于人治。

所以,法官在审判的过程中应是中立的。

蒙目女神的职责是"裁断"而不是发现,所以女神蒙住了双眼,眼睛并不重要,而且眼睛还可能会因为看见诉讼双方的情况而造成主观上的倾向性,也可能因为受到各种干扰而难以实现正义。

所以,法官在审判的过程中应是中立的。

(2)独角兽体现的是儒家文化的人治思想。

在断案中,他们提倡用灵感、顿悟,靠包公式的"青天大老爷"来主持正义。

独角兽怒目圆睁,努力地去发现犯罪,惩罚犯罪,集侦查、起诉、审判、执刑于一身,无视程序的法律价值,刑讯逼供滥用,冤狱频发,具有浓厚的儒家的人治文化特征。

中西法律文化比较研究是21世纪我国现代化尤其是法制现代化事业中不可或缺的组成部分。

追本溯源,中国法制现代化是在西方法律文化冲击下起步的,因此,百年来一直存在着中西两种法律文化的冲突。

对这种冲突的性质、机理、根源和形式等多方面的认识,直接影响到我们能否成功地立足中国、合璧中西,创造出具有中国特色的现代型法制。

有鉴于此,探寻它们之间的差异对于理解中西法律文化的冲突和我国法制现代化的建设都有重要的意义。

中西法律文化的差异首先表现在法的观念上。

传统中国的法的观念主要以“刑”为核心和内容,因此,在传统上,中国人往往习惯于把刑、律、法等同起来,以为法即是刑法。

这种观念源于中国古代法的特殊形成,并在以后的发展中得到加强。

刑与暴力相联系,而且最初主要是针对异族的,后逐渐转化和扩大到在性质上类于异族的所有违犯礼教的人。

刑归根到底是一种血缘集团性的压迫法,并长期局限在血缘范围内。

西方法的观念主要以权利为轴心,这是因为古希腊、古罗马国家与法肇始于平民与贵族的冲突,在某种意义上说,它们是社会妥协的结果。

所以,尽管这种法不能不因社会集团力量的消长而偏于一方,也不能不因为它是国家的强制力而具有镇压的职能,但它毕竟是用以确定和保护社会各阶层权利的重要手段,并因此获得一体遵行的效力。

中西法律文化的比较分析作者:刘杰来源:《法制与社会》2012年第23期摘要法律文化是对法律实践的客观反映。

由于中西方的历史条件及物质生产方式不同,体现的法律实践就有所不同,因此,产生了不同的法律文化。

在文化全球化的必然发展趋势中,中国法律文化与西方法律文化不断发生冲突与交融。

本文通过对中西法律文化的差异进行分析研究,从法的本位、法的学术传统、法的精神三个方面对中西方法律文化的各自不同的特点进行阐述,促进中西方法律文化的交流与发展。

关键词法律文化法的本位法治作者简介:刘杰,河北经贸大学研究生学院2011级法律硕士(法学)。

中图分类号:D90文献标识码:A文章编号:1009-0592(2012)08-005-02法律文化有多种含义,一般认为,法律文化是指以一定的社会物质条件为基础,国家政权所创建设立的法律制度、法律设施以及人们关于法律现象的态度、价值、信念、心理、感情及理论学说的复合有机体。

由于历史背景和社会发展不同,造成了中西方在政治、经济和文化各个方面都存在着很大的差异,所以,中西方的法律文化有着各自不同的特点。

一、法的本位不同中西方法律文化的差异之一是法的本位不同,中国传统的法律是以集团为本位的,而西方法律则是以个人为本位的。

无论东方还是西方,在远古社会最基本的单位是“个人的集合” ,我们将这种以团体为中心的社会称为集团本位社会。

从法的本位来说,中国古代法是部族集团本位法,后期逐渐演变为宗族集团本位法。

在中国社会自然经济条件下,中国法沿着宗族制度发展的轨迹形成。

春秋战国之后,具有血缘关系的宗法家族统治的局面被打破了,儒家和法家对建立新的政治制度最具有影响力。

首先,儒家对宗法制度中的“忠”与“孝”两个基本原则的关系的解释,弥补了宗法家族与政治国家分离的空缺。

而法家的国家主义政治法律观,是以国家为主位的,由于其理论与中国传统的宗族社会相抵触,最终没有成功。

儒家吸收了法家的国家本位思想,创建了家族本位与国家本位共存的理论。

中西方的法律,都出现甚早,从习惯法到成文法的演变也大致相同,但是为什么中国的法律往往徒有空文,无论立法者、执法者还是犯法者,都未对之有足够的尊重?换句话说,大多数人在大多数时候,都没有太把法律当作一回事,甚至越是重要的事情,就越是需要考虑法律之外的更多因素。

我们可以这样解答:在中国,由于法律的目标是追求正义,而为了追求正义,法律只是众多的手段之一,相对于其他的手段,法律既不是最高的,也不必然是最好的,为了追求更高的正义,法律即使被践踏,也不值得为之惋惜。

西方法制思想的脉络a)基本概念的演进当一个社会物质极度匮乏时,生存是唯一的目标,这样的社会,是不存在什么分配问题的,因为首要的问题是保证大家都能吃到足够活下去的食物。

在分配的问题出现时,这一定是指多出来的财富,根据某种规则与习惯,人们进行分配,分配得让大家满意时,中国人会称之为“公平”,而在古希腊思想中称之为“分配正义”。

亚里斯多德就将正义分为两类,一类是“分配正义”,另一类是“矫正正义”,也就是受到损害之后得到适当的补偿。

b)理性与法律罗马法学家们运用理性的思维,不断的努力,试图越来越准确的区分与界定各种权利与义务,这样一种不断提高“天平”精度的努力,使得罗马法成就惊人。

在罗马,有神论,特别是明确的基督教的一神论,很晚才确立其正统地位,而在此基础上推演出的法制思想,要到中世纪才开始起作用,这也就是为什么罗马的公法并不发达的原因。

c)人与神的契约基督教出现,经过早期教父们的努力,上帝、圣约的概念开始深入人心,这意味着:自然是上帝的创造,而自然法则是上帝的律法,这律法中与人相关的部分,以契约的形式记载于《旧约》与《新约》之中,而这样的契约,成为人类得救的保证,上帝的最终审判,也成为世间一切道德的基础和保证。

d)回归人性历史不断的前进,回归人性的历程也从两个方面展开,一方面是人与人的关系,另一方是人与上帝的关系。

人与人的契约与人与上帝的契约始终存在,所谓回归人性,是指对于这两种契约的解释权回到了人手中。

中西方法律文化比较分析中西方法律文化比较分析中西方法律文化由于历史发展背景和发展水平不同而体现着各自独有的特质,但是客观地说,中国法治现代化确实是在西方法律文化冲击下起步的,因此,百年来一直存在着中西两种法律文化的冲突。

一、法的本位不同中西方法律文化的差异之一是法的本位不同,中国传统的法律是以集团为本位的,而西方法律则是以个人为本位的。

无论东方还是西方,在远古社会最基本的单位是“个人的集合”,我们将这种以团体为中心的社会称为集团本位社会。

在中国社会自然经济条件下,中国法沿着宗族制度发展的轨迹形成,由部族集团本位法逐渐演变为宗族集团本位法。

春秋战国之后,儒家和法家对建立新的政治制度最具有影响力。

首先,儒家对宗法制度中的“忠”与“孝”两个基本原则的关系的解释,弥补了宗法家族与政治国家分离的空缺。

而法家的国家主义政治法律观,是以国家为主位的,由于其理论与中国传统的宗族社会相抵触,最终没有成功。

儒家吸收了法家的国家本位思想,创建了家族本位本文由收集整理与国家本位共存的理论,由此可以看出中国传统法律本位走的是从部族到宗族再到国家与家族共同的集团本位道路。

而且,从汉代以后,中国传统法律本位着重于国家本位优于家族本位,在清末“变法修律”之后,随着近代西方法律文化的影响逐渐增加,家族制度的影响逐渐退出了国家法律的舞台。

国家本位根据社会的发展的需要逐渐被强化,由于社会历史文化传统的影响,其后的法律中深刻体现着集团本位。

集团本位法的实质是义务本位法,这种法律意识集中体现出的法律是保护统治者的利益不受侵犯,而公民个人利益受到限制。

在西方法律史上,古罗马法由氏族法过渡为家本位法,后随着经济社会发展,建立起了以个人为本位的法律制度。

以氏族为本位的罗马法是以维护氏族利益为目的的,随着罗马氏族的解体,罗马法中的氏族本位也瓦解了。

比较中西方古代法律思想,谈谈你对法律保护性和惩罚性关系的理解中西方各自的特点一.我国法律重刑法轻民法,西方则比较注重民法的调节功能中国法产生于夏朝,当时称为“禹刑”,它最初主要是用来对付异族的反抗,是胜利了的民族强加于失败者的专横意志。

因此刑罚异常残暴,表现为奴隶制“五刑”(墨、劓、刖、宫、大辟)。

刑在氏族内部是镇压的工具,在氏族争战中表现为对外诛伐的武力。

三代的刑、秦汉的律,乃至唐律和明、清律仍然是刑法典。

这说明,中国古代的法律一开始就与权力有缘而与权利无关,法律被看作是束缚和控制人的手段,这种狭隘性排除了法的民事功能,这并不是说它不能调节民事关系,而是说它不能离开国家、离开刑罚来处理民事关系。

《唐律疏议》十二篇堪称中国封建法律的典范,其特点是法律条文以刑为主,民事法律行为和道德行为也做刑事化处理。

而在西方,古希腊、罗马国家的法是在氏族内部斗争及其改革过程中形成的,是各种社会力量相互妥协的结果。

古希腊的人们把法看成是一种全社会的调节器,一种确定权利义务的尺度和保障权利的手段。

由于法在雅典、罗马的早期形成过程中代表并等同于国家全部的政治制度,因而法的观念便与中国截然不同,它的内涵和外延都比中国的法观念(以刑为中心)更为丰富和广泛。

它不仅包含具体规则、规范的内容,还拥有正义、平等、道德的含义,像中国古代的“刑”只是它内容中的一个部分,且所占比例较小。

因此,法在西方从来就有广泛性和普遍性的特征。

另一方面,雅典和罗马国家的形成与发展正是通过一次次对法的变革来实现的,是社会妥协的结果,法在西方具有了社会进步的杠杆作用,也是历史本身进步的表现。

二.中重公法轻私法西方公私法分开中国古代则无公法、私法的划分,在中国传统法律文化中,基本上是公法文化、刑罚文化居于绝对优位,法律在事实上也被认为只具有公法性质。

由于国家的宗法伦理性,家族义务也深深渗入到所谓“公法”的领域中。

中国古代社会是把本应适用于政治国家的公法用来调整市民社会中的法律关系,比如,官员任职须避父祖名讳,若在职期间父母亡故,法律则规定丁忧,违者均有刑罚。

中西法律文化比较法律文化是指一个民族在长期的共同生活过程中所认同的相对稳定的、与法律制度有关的制度意识和传统学说的总体。

在中西方发展的历史长河中,由于自然环境以及社会环境的不同,中西方的人民对法律的认识也不同,进而也就形成了不同的法律文化。

一、中西传统法律文化的差异中国古代,法、刑、律不分。

在不同时期有不同的主要内容,在商代是刑,在春秋战国是法,而秦汉以后是律。

不管是刑、法、还是律,它们三者的核心都是刑事法律,都不含有权利和正义的含义。

在西方,能译作“法”的拉丁语词汇很多,但它们共同的基本含义有三:一为法,二为权利,三为正义。

这个词一开始就把法、正义和权利紧紧联系在一起。

在西方,法是公正的艺术。

透过中文“法”与西文“法”之间语义的差别,我们可以看出中西对法的价值取向和历史背景的不同。

在中国,法不意味着权利,因此中国传统法律缺乏权利文化,人们不知权利为何物。

在中国人看来,法律要么是纯义务的规定,要么是暴力统治工具,人们对待法律的态度是非理性的。

而西方则具有悠久的权利文化传统。

他们崇尚法律,他们认为法律是保护人的权利的工具,他们讲求诚实信用原则,他们对待法律的态度是理性的。

我们从法的语源分析,可以看出东西方权利义务观念的不同导致对法律态度的不同,因而西人在积极主动的权利斗争中求利益,中国人则在被动或被迫的义务风险中求利益。

中国的法产生于夏朝,当时称为“禹刑”,它最初主要是用来对付异族的反抗,是胜利了的民族强加于失败者的专横意志。

这说明,中国古代的法律一开始就与权力有缘而与权利无关,法律被看作是束缚和控制人的手段,这种狭隘性排除了法的民事功能,这并不是说它不能调节民事关系,而是说它不能离开国家、离开刑罚来处理民事关系。

中国法的这种公法性质压抑了人的个性,束缚了人的解放,也限制了法和社会的发展。

而在西方,古希腊、罗马国家的法是在氏族内部斗争及其改革过程中形成的,是各种社会力量相互妥协的结果。

古希腊的人们把法看成是一种全社会的调节器,一种确定权利义务的尺度和保障权利的手段。

怪力乱神:东西方文化里的神怪故事作者:来源:《新作文·初中版》2018年第12期子不语怪力乱神。

说的是孔子不谈有关怪异、强力、叛乱、鬼神的事。

孔子又说,“未能事人,焉能事鬼。

”“未知生,焉知死?”可见孔子并不喜欢或相信这些怪异的东西。

然而,在人类发展过程中,鬼神精怪的传说却一直流传至今,依然不绝,这当然是有它们产生的自然土壤的,是人类朴素地解释这个世界的艺术。

东西方在远未发生联系的古代社会,就发展出了各自的神鬼文化。

高晓松说,人类社会就是一个艺术和科学交替解释世界的过程。

当科学不发达的时候,就由艺术来解释这个世界,当科学追上来的时候,艺术就居后一些。

而到如今这个科学昌明的年代,依然有人相信朴素的神明鬼怪,我们可以说这是迷信,但是,在很大程度上,神与鬼,妖与怪,已经成为人类文化不可缺失的一部分。

西方·神話·西方神话,最著名的毫无疑问是希腊神话了。

众神之主宙斯、众神之后赫拉、太阳神阿波罗、海神波塞冬、美神阿佛罗狄忒、智慧女神雅典娜……还有《荷马史诗》里那些耳熟能详的人物故事,为了争夺世上最漂亮的女人海伦,以阿伽门农及阿喀琉斯为首的希腊军进攻帕里斯及赫克托尔为首的特洛伊城的十年攻城战。

其中的特洛伊木马,阿喀琉斯之踵,阿伽门农,都是被人津津乐道的。

当然这只是浪漫的神话,事实上是因为特洛伊地处交通要道,商业发达,经济繁荣,人民生活富裕。

于是亚细亚各君主结成联军,推举阿伽门农为统帅。

他们对地中海沿岸最富有的地区早就垂涎三尺,一心想占为己有,于是以海伦为借口发动战争。

这才是特洛伊战争的真正原因。

而罗马神话其实只是希腊神话的异曲同工。

譬如希腊神话里的宙斯,在罗马神话里叫朱庇特;朱诺相对应于希腊神话的赫拉;密涅瓦是智慧女神,相对应于雅典娜;维纳斯是美神、爱神,相对应于阿佛洛狄忒;福波斯是太阳神,相对应于阿波罗。

在八O后中广受欢迎的日漫《圣斗士星矢:圣域传说》就是讲述了以星矢为代表的“五位青铜圣斗士”勇闯圣域12宫,打败众多黄金圣斗士,拯救女神雅典娜的故事。

浅议中西法文化的比较作者:陈柳翀来源:《法制与社会》2009年第17期摘要中国和西方由于在社会经济形态、社会结构状况、传统伦理思想以及地理环境等方面的不同,在法文化上向来也存在着较大的差异。

在我国现代化法治建设的进程中,比较和探究中西法文化之间的这种差异,有着直接的现实意义。

关键词人治法治差异中图分类号:D90文献标识码:A文章编号:1009-0592(2009)06-015-02“西法东渐”是中国当代法制建设一个尤为醒目的变革趋势。

由于法制现代化必然要涉及社会文化及其精神价值基础的变迁,适当借鉴域外先进的法制文明成果,特别是西方发达国家较为成熟的法制文明成果对中国的法制建设是有利的,但是,我们也不能盲目地囫囵吞枣,而应取齐精华,去其糟粕。

因此运用比较的方法探究中西法文化之间存在的差异,就具有直接的现实意义。

认识和了解这种差异,就有助于我们在“建设社会主义法制国家”的现实进程中,有针对性地去借鉴西方发达国家的法制文明成果,自觉吸纳人类社会优秀的思想文化遗产,培育和创造有中国特色的现代法制文明。

一、人治与法治(一)中国古代法文化:人治以孔孟为代表的儒家认为国家政治主要应依赖贤人,其次才是法律。

荀子曰“君子者,法之原也”便是典型。

意即治国的根本,第一位的是贤人,法律是第二位的。

贤人何以比法律更重要?儒家以为:一是法要贤人来制定;二是法要贤人来执行。

贤人在执行中会使不善之法以纠正,而善法如让小人去执行, 只会祸害无穷。

①但以法家为代表,包括汉以后的某些先人,则认为法律比贤人更重要。

一为贤人难得,而法律唾手可得。

韩非认为,象尧舜这样的贤明君子,千世才出一个。

世上更多的是智慧平平之君。

他们如掌握了法律这武器,一定治得好天下。

二为贤智虽好,却无强制力,只有法律或刑罚才能立竿见影令人服从。

在经历了春秋时期政治保守派(儒家)“为国以礼”,“以礼明是非”的观点与政治革新派(法家)“君臣上下贵贱皆以法”,“事断于法”观念的大碰撞之后,终于在西汉中期确立了由儒家学派提出的贯穿整个中国封建社会的法制思想,即“礼法并用,德主刑辅”。

法律是一种文化表现形式,不同的地理因素决定了其不同的产生方式,同样不同的社会历史环境下形成的法律文化有其固有的思维方式与表达习惯及价值判断。

但作为思想意识的一种他们之间有许多的共同之处。

本文注重从中西方的法律文化比较,来获得一些值得借鉴的意义。

论文关键字:法律文化中西方异同“不知别国语言者,对自己的语言便也一无所知。

”这句话用在法律文化上意味着,只有研究中外法律制度的异同,方能正确地理解本国的法律。

而在对中西法律文化的冲突的比较中探寻二者之间在产生,价值等方面的差异,对于更好地促进21纪的法制改革具有借鉴意义。

一、地理因素决定了中西方法律文化的异同中国与西方地理环境的不同导致了中西法律文化的差异。

中国法律比较封闭,西方法律比较开放。

西方法律的源头无疑是希腊,希腊处于半岛之上,古希腊位于欧亚非三洲交通的要冲,地理位置十分优越,有利于工商业和航海业的发展。

工商业的发展使这里相对从事农业的人更容易摆脱对土地和人身的依附关系。

而海上贸易又促进了商品的生产和流通,因此,在希波战争以后,商品经济进一步冲淡了人们的血缘观念,推动了城邦政治的发展,促进了以契约为基础的自然理性思想的形成。

在各种观念激烈碰撞的过程中,先进的观念被继承下来,落后的观念被扬弃,法律一直处于一种比较开放的状态,比较容易吸收外来的东西。

与西方不同,中华民族起源于黄河流域,从地理环境上讲,北边是戈壁与草原,东边是大海,西边是高山,使中国处于一种相对封闭的状态。

虽然也经历了朝代更替、战乱中兴,但从秦朝开始,大一统的国家格局就没有改变过。

这种与外界隔绝、封闭的地理环境就造成了与海洋民族不同的、特有的心理与观念,我们的法律文化有很强的稳定性与历史延续性,很不容易吸收外来的东西,不像西方社会有较大的开放性。

同时农耕生活促成了以家庭为单位的小农经济的形成,农耕文明具有一种稳定性,人们世代生活在同一片土地上。

离开土地便无法生存,这种自然经济的自足性,也抑制了人们的流动欲望。

简析中西法律文化差异及缘由内容提要:法律文化属于社会精神文明,是精神文化中最为深刻的价值观念、精神和体系。

由于历史发展背景和发展水平的不同,中西法律文化有着显著的差异。

客观地说,中国法制现代化确实是在西方法律文化冲击下起步的,因此,一百多年来中国以及世界学者之间一直都有对中西两种法律文化差异地探讨。

关键字:法律文化差异缘由什么是法律文化呢?第一个提出“法律文化”概念的是美国法学家弗里德曼,他在一篇《法律文化与社会发展》的文章中提出:“法律文化是共同制约法律制度并且决定法律文化在整个社会文化中地位的价值和观念。

”现在,虽然学术界对法律文化的定义有诸多分歧。

但是值得肯定的是法律文化属于社会精神文明的一种,是精神文化中最为深刻的价值观念、精神和体系。

由于历史发展背景和发展水平不同,中西法律文化有着自己独有的特质。

因此,百年来一直存在着中西两种法律文化的冲突。

追本溯源,中国法制现代化是在西方法律文化冲击下起步的,而中国的法制建设是中西两种法律文化的不断冲突与融合的过程。

而法制的成长必须扎根于相应的法律文化土壤。

所以,想要创造出具有中国特色的法制,就有必要了解中西两种法律文化的差异及其缘由。

综合起来看,我认为中西法律文化存在以下几点差异。

一、中西方的法律观念具有差异传统的中国法律观念是以“刑”为核心和内容的。

在法律制度方面,主要有“德主刑辅”、“礼以扬善、法以惩恶”①、立法等差、良贱有别的立法指导思想,形成了“诸法合体、民刑不分”、刑律为主的法规体系,产生了漠视权利、详订义务的法律内容以及与此配套的各项制度。

因此在中国传统法律观念上,中国人习惯于将刑、律、法等概念等同起来,法即使刑法。

西方的法律观念则是建立在权利之上的。

“这是因为古希腊、古罗马国家的法肇始于平民与贵族的冲突,在某种意义上说,它们是社会妥协的结果,而不是任何一方以暴力无条件地强加于对方的命令。

”②可见,在西方,法律是人们之间的一种约定,是人们相互让渡权利的结果。

中西法律文化比较依然是21世纪中国法律文化研究中的一项重大课题。

经验和科学告诉我们,法律制度的有效建构和运作依赖于相应的法律文化的存在,法治的成长必须扎根于相应的法律文化土壤。

追本溯源,中国法律现代化的建设是在西方法律文化冲击而与自己固有的法律传统人为割裂的情况下展开的,因此,百年来一直存在着中西两种法律文化的冲突。

目前,我国正在进行一场轰轰烈烈的司法制度改革,可见,我国司法制度改革的顺利推进,必须依赖于对法律文化的理性分析,而从司法角度对中西法律文化进行分析更是其中的关键。

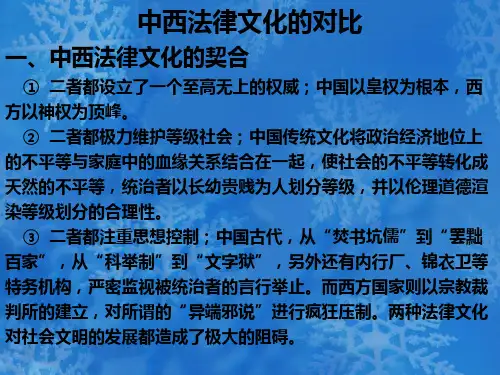

在研究中西法律文化异同之前,先说一个有趣的现象。

作为法律的形式化象征,在西方有“司法女神”,在中国有“司法神兽”。

司法女神雕塑在西方法院建筑中会经常看到,我们在港剧里面也能经常看到。

司法女神一手执宝剑,一手拿天平,最值得注意的是女神的眼睛是闭着的或是用布蒙着的,所以也叫蒙目女神。

宝剑表示力量,天平表示公平,额发表示诚实,闭眼表示“用心灵观察”。

造像背面往往刻着古罗马法颜:“为实现正义哪怕天崩地裂”。

中国的“司法神兽”,是一只像牛或羊的独角兽。

它是中国的司法神,最值得注意的是它的眼睛不仅睁着,且睁得很大,怒目圆睁。

它是中国第一位法官皋陶在办案时如争执不下,就将这叫做獬豸兽牵出来,它会用那只独角去抵触真正的罪犯。

西方和中国的司法神有一个显著的区别,就是司法女神的眼睛是闭着或用布蒙着的,而中国的司法神兽眼睛是怒目圆睁。

这一显著区别体现着中西司法理念的不同,更深一层地看则是中西方法律文化的不同。

以司法制度为例,下面就来分别探讨中西法律文化的特点。

一、西方的法律文化西方司法制度一般是指大陆法系和英美法系国家的司法制度,其基本特点是:司法权独立于立法权、行政权;实行审判公开制度,诉讼活动的透明度较高;律师辩护和代理制度发达,当事人获得辩护率较高;推行自由心证和无罪推定原则;注重对当事人诉讼权利的保护;诉讼作为主要的纠纷解决机制,适用率极高。

中西法律文化的差异1.多元化主义文化的存在。

多元化主义包括两个理念,一是制衡理念,二是契约理念。

一个自由发展的社会应该允许不同的利益主体存在,每一个利益主体都有存在和发展的权利。

因为存在足够可以和其他利益集团的力量,才可以互相制衡,而不能够由某一个社会主体单方面决定社会发展的政策,独占支配整个社会发展的资源。

多元化主体的存在可以产生有效的制衡。

法国的孟德斯鸠是近代分权学说的集大成者。

在《论法的精神》一书中他从人性的弱点和权力的特征出发,探讨了国家权力分立的必要性,认为权力行使的特点是一直遇到界限为止,为此,权力的滥用是必然的,绝对的权力必然导致绝对的腐败,如果人人都是天使,社会和国家就不需要法律,而从实证和人类生活的经验看,社会和国家必须要有法律,为此只能假定人性是恶。

在此基础上,孟德斯鸠认为国家权力必须分为三种,即立法权,行政权,司法权,而这三种权力必须由三部份人分别掌握,而不能只由一个人或一个利益集团掌握这三种权力。

在分权的基础上,三种权力还必须互相制约,以权力制约权力,通过权力的摩擦,才能达到平衡的状态。

美国的制度就受其影响。

而卢梭的《社会契约》就有契约理念,整本著作所要论述的是以下两点:(1)、自然权利论。

即人是生而自由平等的,每个人都享有生而不可剥夺的生命、自由等权利。

(2)、人民主权论。

即主权在民,政府是人民自由意志的产物,所以人民有权废除一个违反自己意愿,剥夺了自己自由的政府。

他认为“自然状态下的人民在自然法的指导下,在自由平等的基础上通过协议建立国家,制定宪法和法律,从而得到一种确定的秩序以保护自己的权利。

其中美国宪法受其影响较深。

2.理性主义和自由主义传统。

理性主义可以从古希腊,古罗马法律文化中寻找得到。

从西方发展历程来看,他们的哲学思想与自然法主义影响着西方社会的人们意识,生活方式,文化理念,特别是西方的文艺复兴,启蒙运动提出一种“反对神权,提倡人性的解放”,提倡“自由,平等,博爱”的思想。

浅谈中西方法文化之差异在正式进入这个论题之前,我想有必要解释一下法律文化的概念,弗里德曼在其一篇著作《法律文化的概念:一个答复》中,对法律文化给出了明确的界定,即法律文化是指那些为某些公众或公众的某一部分所持有的针对法律和法律制度的观念、价值、期待和态度。

”法律文化作为人类文化的重要组成部分,是由社会的经济基础一物质生产条件决定的。

法律文化集中地体现了法律上层建筑的一些基本特征。

(1)、法律文化具有物质依附性;(2)、法律文化具有政治功能;(3)、法律文化具有普遍适用性;(4)、法律文化具有实践性、实用性;(5)、法律文化具有历史连续性;(6)、法律文化具有民族性;(7)、法律文化具有互融性。

至于中西方法文化的差异产生的原因,笔者从大量的文献资料中了解到,主要有以下这四种原因:1、人类学。

孟德斯鸠在论法的精神时指出,土地,人口对法律发展影响重大。

中国一直是农耕文明,大量水利工程需要人治的存在才有组织可能。

西方是畜牧文明,单打独斗的丛林生活使得自由主义泛滥,民主成为必然选择。

2、语言学。

东方的汉字体系本身非常复杂,语义存在模糊性,不稳定和过度的修饰性,使得法律文本在传承中容易产生流变,执法者自主解释变得肆意,法律信仰难以树立。

西方字母体系语义简单明确,文本解读歧义性低,法官解释空间小,有利于人们形成准确法律观念。

3、哲学。

中西哲学体系大不相同,个人主义思潮必然导致民主的诞生,完善的民主又是法律得以被遵循的前提。

卢梭社会契约论核心正在此。

信仰君权神授,信封道德教化而不是法律惩戒,必然道德泛化法律退让。

法律的出发点就是人性本恶,显然一直接受不同信念。

4、宗教。

天主教一直存在法律传统,《圣经》就是所谓神法,罗马教廷对法律文化的推广,传教士对法律文本的研读都使得法律传承有了深厚人文背景,传统的儒家思想根本无视法律,所谓法家也是人治下到法治。

一个没有宗教信仰的民族在传承法律文化上必然存在坎坷。

正是由于上述这些因素,笔者结合上课时老师的讲授以及众多文献,从而概括出了以下的七点差异之处。