四年级语文上第三单元课文内容

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:2

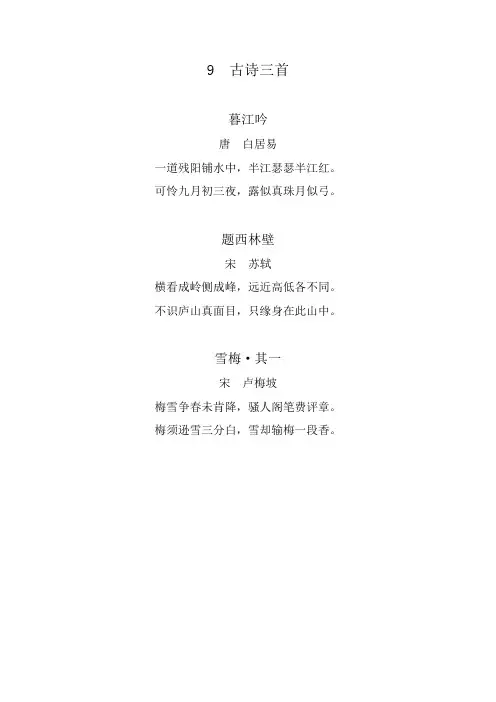

9 古诗三首暮江吟唐白居易一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。

可怜九月初三夜,露似真珠月似弓。

题西林壁宋苏轼横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

雪梅·其一宋卢梅坡梅雪争春未肯降,骚人阁笔费评章。

梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

10 爬山虎的脚学校操场北边墙上满是爬山虎。

我家也有爬山虎,从小院的西墙爬上去,在房顶上占了一大片地方。

爬山虎刚长出来的叶子是嫩红的,不几天叶子长大,就变成嫩绿的。

爬山虎的嫩叶不大引人注意,引人注意的是长大了的叶子。

那此叶子绿得那么新鲜,看着非常舒服,叶尖一顺儿朝下,在墙上铺得那么均匀,没有重叠起来的,也不留一点儿空隙。

一阵风拂过,一墙的叶子就漾起波纹,好看得很。

以前我只知道这种植物叫爬山虎,可不知道它怎么能爬。

今年我注意了,原来爬山虎是有脚的。

爬山虎的脚长在茎上。

茎上长叶柄地方,反面伸出枝状的六七根细丝,每根细丝像蜗牛的触角。

细丝跟新叶子一样,也是嫩红的。

这就是爬山虎的脚。

爬山虎的脚步触着墙的时候,六七根细丝的头上就变成小圆片,巴住墙。

细丝原先是直的,现在弯曲了,把爬山虎的嫩茎拉一把,使它紧贴在墙上。

爬山虎就是这样一脚一脚地往上爬。

如果你仔细观察那些细小的脚,你会想起图画上蛟龙的爪子。

爬山虎的脚要是没触着墙,不几天就萎了,后来连痕迹也没有了。

触着墙的,细丝和小圆片逐渐变成灰色。

不要瞧不起那些灰色的脚,那些脚巴在墙上相当牢固,要是你的手指不费一点儿劲,休想拉下爬山虎的一根茎。

11蟋蟀的住宅居住在草地上的蟋蟀,差不多和蝉一样有名。

它的出名不光由于它的唱歌,还由于它的住宅。

别的昆虫大多在临时的隐蔽所藏身。

它们的隐蔽所得来不费工夫,弃去毫不可惜。

蟋蟀和它们不同,不肯随遇而安。

它常常慎重地选择住址,一定要排水优良,并且有温和的阳光。

它不利用现成的洞穴,它的舒服的住宅是自己一点一点挖掘的,从大厅一直到卧室。

蟋蟀怎么会有建筑住宅的才能呢?它有特别好的工具吗?没有。

四上语文三单元讲解

四年级上册语文书第三单元的主题是“童话寓言故事”,这个单元收录了《巨人的花园》、《幸福是什么》、《去年的树》和《小木偶的故事》四篇课文。

这些课文都是经典的童话和寓言故事,通过生动的故事情节和丰富的想象力,传达了深刻的人生哲理和道德教诲。

以下是各篇课文的主要内容:

1. 《巨人的花园》:这篇课文讲述了一个巨人拥有一个美丽的花园,但他却因为自私而不允许孩子们进入,结果花园变得荒凉。

后来,巨人意识到自己的错误,欢迎孩子们来花园玩耍,花园又恢复了生机。

这个故事告诉我们,分享和给予是获得幸福的重要途径。

2. 《幸福是什么》:这篇课文讲述了三个年轻人通过劳动实践,认识到幸福是给予、劳动和为别人服务。

这个故事告诉我们要通过实际行动去追求幸福,并且把幸福带给别人。

3. 《去年的树》:这篇课文讲述了一棵树和一只鸟儿之间的友情,鸟儿为了实现自己的承诺,在寻找树的过程中经历了许多艰辛。

最终在树被伐木工人砍倒后,鸟儿仍然信守承诺,找到了树的遗体并唱起了他们曾经的歌曲。

这个故事表达了友情、承诺和坚守信用的重要性。

4. 《小木偶的故事》:这篇课文讲述了一个小木偶只有一种表情,因此无法表达自己的情感和感受。

通过一系列的冒险和经历,小木偶学会了表达自己的情感,并且意识到只有具备丰富的情感才能真正地体验人生。

这个故事告诉我们要学会表达自己的情感和感受,才能更好地与他人交流和理解。

总体来说,这个单元的课文都是以童话和寓言为载体,通过生动的故事情节和深刻的寓意,引导学生在阅读中思考人生、成长和价值观的问题。

四年级语文上册背诵课文内容重点知识点第一单元第一课《观潮》1.本文中作者观潮的时间是在:。

2.观潮的地点是:。

3.潮来了,作者先听见远处传来,好像;过了一会儿,浪潮越来越近了,那声音如同,好像;当潮头奔腾西去后,江面依旧。

4.那条白线很快地向我们,,,。

再近些,只见白浪翻滚,形成一堵。

5.午夜后一点左右,从远处传来,好像。

顿时,有人告诉我们,!我们往东望去,江面还是,看不出有什么变化。

过了一会儿,响声,只见东边的地方,人群又起来。

根据课文理解填空:1.《观潮》一文是按照:的顺序描写了被称为“”的钱塘江大潮由远及近奔腾西去的过程,这种景象可以用古诗“八月涛声吼地来,。

,卷起沙堆似雪堆。

”来形容。

这首诗描述的是钱塘江大潮和的景象。

2.描写潮来时是按照的顺序来写的,从和这两个方面描写了了大潮来时的景象,写出了大潮的。

3.“观潮”中的“观”的意思是“”。

“天下奇观”的“观”的意思是,在文中指:。

第二课《走月亮》1.《走月亮》中,“我们”村里有个风俗,收庄稼前要把道路,补一补。

2.的溪水,流着和的香味,流着。

灰白色的,布满。

哟,卵石间有多少的小水塘啊,每个小水塘,都一个月亮!哦,阿妈,白天你在溪里,而我,用树叶做小船,许多……3.阿妈,我们到溪边去吧,去看看,看看,看看。

4.走过的溪岸,走过;走过的果园,走过和……5.是在洱海里淘洗过吗?是那样明亮,是那样柔和,照亮了,照亮了,也照亮了,照亮了……根据课文内容理解填空:1.“我”和阿妈走月亮,我们走过了、、田埂,走过了许许多多的地方,我们看到了美丽的景物,“我”想到了白天阿妈洗衣裳和“我”,感受到了和。

2.《走月亮》一文通过写“我”和阿妈在月亮下散步的情景,表现了“我”与阿妈之间及“我”在月光下获得的。

3.《走月亮》重点描述了“我”和阿妈在、上走月亮的过程,并通过“”一句贯穿全文,是文章的,这句话在文中出现了次,这种修辞手法是。

抒发了“我”和阿妈一起走月亮时的的心情。

四年级语文上册第三单元各课知识点解析9.古诗三首一、阅读理解暮江吟唐代:白居易一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。

可怜九月初三夜,露似真珠月似弓。

一、词语注释暮江吟:黄昏时分在江边所作的诗。

吟,古代诗歌的一种形式。

残阳:快落山的太阳的光。

也指晚霞。

瑟瑟:原意为碧色珍宝,此处指碧绿色。

可怜:可爱。

九月初三:农历九月初三的时候。

真珠:即珍珠。

月似弓:农历九月初三,上弦月,其弯如弓。

二、古诗大意一道余辉铺在江面上,阳光照射下,波光粼粼。

江水一半呈现出深深的碧绿,一半呈现出红色。

更让人怜爱的是九月凉露下降的初月夜,滴滴清露就像一粒粒真的珠子一样,一弯新月仿佛是一张精巧的弓。

三、赏析问答1.江水为什么一半是绿色,一半是红色,你看见过这种景象吗?因为太阳接近地平线,江面有一半已经照不到阳光所以半江是绿色,半江是红色,“铺”既写出了夕阳的柔和,又写出了照得面积广大而均匀。

2.《暮江吟》这首诗中,作者赞美哪些景物是“可怜”的?“可怜”的意思是可爱。

当作者看到弯弯的如弓一样的新月、珍珠一样的露珠时,他感到这一切都是可爱的。

四、课文主题《暮江吟》通过描写红日西沉到新月东升时,江边的美丽景色,表达了诗人热爱自然美景,热爱祖国大好河山的思想感情,同时从侧面表达了诗人离开朝廷后的轻松愉快的心情。

题西林壁宋代:苏轼横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中一、词语注释题西林壁:写在西林寺的墙壁上。

西林寺在庐山西麓。

题:书写,题写。

西林:西林寺,在江西庐山。

横看:从正面看。

庐山总是南北走向,横看就是从东面西面看.侧:侧面。

各不同:各不相同。

不识:不能认识,辨别。

真面目:指庐山真实的景色,形状。

缘:因为;由于。

此山:这座山,指庐山。

西林:西林寺,在现在江西省的庐山上。

这首诗是题在寺里墙壁上的。

二、古诗大意从正面看庐山是连绵起伏的山岭,从侧面看就成了耸立的山峰,从远处、近处、高处、低处看庐山,庐山呈现各种不同的样子。

人教版语文四年级第三单元课文内容归纳课文内容归纳1.《自然之道》告诉我们如果不按自然规律办事往往会产生与我们愿望相反的结果,这就是“自然之道”。

2.向导却若无其事地答道:“叼就叼去吧,自然之道,就是这样的。

”向导的言下之意是说,这就是大自然的规律,是太平洋幼龟防备天敌、自我保护的手段。

3.“向导极不情愿地抱起那只幼龟,朝大海走去。

”“极不情愿”说明向导对同伴们善良的呼喊予以理解但又感到无可奈何。

4.我们干了件“愚不可及”的蠢事,说明同伴们后悔的心情。

5.向导一边走一边发出悲叹。

“悲叹”突出了向导伤心难过的心情。

6.《黄河石怎样变化的》课文通过描写黄河流域的自然条件由好变坏得过程和变化的原因,告诉我们要保护好森林资源,保护好环境,否则就会受到大自然的惩罚。

7.人们都说,黄河是中华民族的摇篮。

这句话应用了比喻的修辞手法。

8.可是一查黄河最近2000年的“表现”,却叫人大吃一惊。

—“表现“这里含有贬义,运用了拟人的修辞手法。

可是,后来黄河变了,它开始变得凶猛暴烈起来,折腾得两岸百姓叫苦不迭。

—拟人9.黄河变化的原因:一、气温转寒,暴雨集中。

二、人口迅速增长,无限制地开垦放牧,使森林毁灭,草原破坏,绿色植被遭到严重的破坏,引起了严重的水土流失。

10.把黄河治理好,关键是要把泥沙管住,不能让它随心所欲地流进黄河。

(保护森林资源,合理规划利用土地,大量修筑水利工程)11.《蝙蝠和雷达》在漆黑的夜里,飞机怎么能安全飞行呢?原来是人们从蝙身上得到了启示。

—设问句起承上启下的作用。

12.科学家经过反复研究,终于揭开了蝙蝠能在夜里飞行的秘密。

—-“终于”一词说明了结论不是轻易得出来的,而是经过反复试验,反复研究得出来的。

13.科学家模仿蝙蝠探路的方法发明了雷达。

蝙蝠的嘴=雷达的天线、蝙蝠发出的超声波=雷达发出的无线电波、蝙蝠的耳朵=雷达的荧光屏。

14.《大自然的启示》“原来,大自然中的一切事物都是互相联系的。

这样,才能保持大自然的平衡。

四年级上册语文手抄报第三单元一、单元主题。

本单元的主题是“处处留心皆学问”,主要通过不同的课文告诉我们要善于观察、思考,从不同的事物中获取知识。

二、课文内容。

- 诗句“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。

”描绘了傍晚时分,夕阳的余晖柔和地洒在江面上,江水一半呈现出深深的碧色,一半呈现出红色的奇妙景象。

诗人通过细致的观察,将残阳下江水的色彩变化生动地展现出来。

- “可怜九月初三夜,露似真珠月似弓。

”则描写了九月初三夜晚的露珠像珍珠一样晶莹剔透,月亮像弯弓一样的美景。

这里体现了诗人对秋夜江边景色细致入微的观察和喜爱之情。

- “横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

”从不同角度描写庐山的样子,横着看是连绵的山岭,侧着看是高耸的山峰,从远、近、高、低等不同位置看庐山,呈现出不同的姿态。

这告诉我们观察事物要从多个角度进行,这样才能全面地认识事物。

- “不识庐山真面目,只缘身在此山中。

”蕴含了深刻的哲理,因为自己身处庐山之中,视野受到限制,所以不能认清庐山的全貌。

这也启示我们,看待问题要跳出局部,从整体上去把握。

- “梅雪争春未肯降,骚人阁笔费评章。

”梅和雪都认为自己是春天的使者,谁也不肯服输,诗人难以评判二者的高下。

- “梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

”点明梅和雪各有长短,梅花虽然没有雪花洁白,但是雪花却没有梅花的香气。

这首诗告诉我们事物各有所长,也各有所短,要有自知之明,也要取人之长,补己之短。

- 这篇课文细致地描写了爬山虎生长的地方(墙根等)、爬山虎的叶子(刚长出来是嫩红的,长大后是嫩绿的,叶尖一顺儿朝下,在墙上铺得那么均匀,没有重叠起来的,也不留一点儿空隙)。

- 重点写了爬山虎的脚。

爬山虎的脚长在茎上,茎上长叶柄的地方,反面伸出枝状的六七根细丝,这些细丝很像蜗牛的触角。

细丝跟新叶子一样,也是嫩红的。

爬山虎的脚触着墙的时候,六七根细丝的头上就变成小圆片,巴住墙。

细丝原先是直的,现在弯曲了,把爬山虎的嫩茎拉一把,使它紧贴在墙上。

四年级语文上册第三单四年级语文上册第三单元第一课:《小狗和小猫》小狗和小猫是好朋友。

它们住在同一个村子里,经常一起玩耍。

小狗是一只黑色的拉布拉多犬,毛发光滑,眼睛明亮。

小猫是一只橘黄色的波斯猫,毛茸茸的,尾巴长长的。

一天,小狗和小猫一起去河边玩。

小狗喜欢游泳,它跳进水里,迅速游到对岸。

小猫害怕水,它站在岸边眼巴巴地望着小狗。

小狗看到小猫的样子,赶紧游回来,对小猫说:“别怕,我来帮你过河。

”小猫高兴地点点头,小狗把小猫背在背上,小心翼翼地游到了对岸。

小狗和小猫继续玩耍,它们一起追逐着蝴蝶,跳跃着草丛。

它们玩得非常开心,笑声传遍了整个村子。

第二课:《小鸟和小鱼》小鸟和小鱼也是好朋友。

小鸟是一只漂亮的白鸽,它会飞得很高很远。

小鱼是一条小金鱼,它会游得很快很灵活。

一天,小鸟和小鱼一起去森林里玩。

小鸟在树枝上唱歌,小鱼在小溪里游来游去。

它们互相欣赏对方的才艺,觉得彼此都很厉害。

突然,天空下起了大雨。

小鸟飞到小鱼身边,对它说:“小鱼,快跳到我的翅膀上,我带你飞到树上躲雨。

”小鱼高兴地跳到小鸟的翅膀上,小鸟飞到了树上,小鱼安全地躲过了雨水。

小鸟和小鱼继续玩耍,它们一起在树上跳跃,一起在小溪里游泳。

它们的友谊越来越深厚,它们决定永远做好朋友。

第三课:《小兔子和小青蛙》小兔子和小青蛙是村子里最好的朋友。

小兔子是一只灰白色的兔子,它的耳朵又长又软。

小青蛙是一只绿色的青蛙,它的腿又长又弹。

一天,小兔子和小青蛙一起去山上玩。

小兔子跳上山坡,小青蛙跳进小溪。

它们互相观察对方的动作,学习对方的技能。

突然,小兔子跳得太高,掉进了一个大坑里。

小青蛙看到后,急忙跳下山坡,跳到小兔子身边。

它用力跳跃,最终成功把小兔子救了出来。

小兔子和小青蛙继续玩耍,它们一起在山坡上跳跃,一起在小溪里嬉戏。

它们的友谊越来越牢固,它们决定永远做好朋友。

总结:通过这三个故事,我们看到了小动物们之间的友谊和互助精神。

无论是小狗和小猫、小鸟和小鱼,还是小兔子和小青蛙,它们都在困难时伸出援手,帮助对方度过难关。

【主题】四年级上册语文第三单元课堂笔记【内容】一、课文《杨树与石榴树》1. 课文内容本课文讲述了一棵杨树和一棵石榴树之间的对话。

杨树自吹自擂地说自己的花大、叶茂,还可以在大风中摇曳生姿;而石榴树则谦虚地说自己长满了红红的果实,香气四溢。

两树的对话表现了对自己的不同优点的自豪。

2. 课文情感表达通过杨树和石榴树之间的对话,让学生了解到每个植物都有自己的优点,应该珍惜自己所拥有的美好,并学会欣赏别人的优点,以此培养学生的自尊心和欣赏能力。

3. 课文信息细节通过分析课文的细节,学生可以学会运用比喻手法来描绘事物,培养语言表达能力和联想能力。

二、古诗《春晓》1. 古诗内容本课介绍了王之涣的《春晓》古诗,通过诗中描绘的春天清晨的景象,展现了春天的美好和生机盎然的场景。

2. 古诗情感表达该古诗饱含着诗人对大自然的热爱和赞美之情,也表达了诗人对生活的美好向往,让学生感受到了诗人的情感和对生活的热爱。

3. 古诗信息细节学生通过学习本课,可以感受到古人对大自然的热爱和赞美,学习到用简洁的语言表达丰富的情感,培养语言的表达和感受能力。

三、默写与背诵1. 默写在本单元学习中,老师会组织学生进行文言文古诗的默写练习,以此来检验学生对古诗课文的理解程度和掌握情况。

学生应该多加练习,提高自己的默写水平。

2. 背诵除了默写外,老师还要求学生对《春晓》古诗进行背诵。

通过背诵,不仅可以加深对古诗的理解和记忆,还能提高学生的语言表达能力。

四、课后作业1. 课后阅读每节课后,老师会布置相关的课外阅读作业,让学生更好地了解课文内容,并且扩展阅读面,丰富知识和情感体验。

2. 练习题每节课后,老师还会布置相关的练习题,让学生巩固课堂所学内容,提高学生的学习效果。

五、总结本单元的课文内容丰富多彩,以古诗《春晓》和《杨树与石榴树》为主,内容涉及诗歌赏析、课文理解、语文知识点等多个方面。

通过学习本单元,学生不仅可以提高自己的语文素养,还可以培养自己的情感体验和文学修养。

第三单元:童话世界课文内容概括巨人的花园这是英国作家王尔德写的一篇童话故事,讲的是一个巨人看到孩子们在自己的花园里玩耍,很生气,他在花园周围筑起了高墙,将孩子们拒于墙外。

从此,园里一片荒凉,只有冬天永远留在这里。

一天,孩子们从墙洞爬进来,春天也就跟着孩子们来了,园里立刻变得生机勃勃。

当他把孩子们再次赶出花园之后,花园又被冰雪覆盖了。

后来,在小男孩的启发下,巨人醒悟了,随即拆除了围墙,花园成了孩子们的乐园,巨人生活在漂亮的花园和孩子们中间,感到无比的幸福。

从这篇童话中,我们可以体会到,能和大家一起分享的快乐才是真正的快乐。

本文的显著特点是运用对比的方法展开故事情节、揭示道理。

文中有许多处进行了对比,如,巨人砌墙与拆墙后花园情景的对比,巨人砌墙与拆墙后态度的对比、感觉的对比,正是在这些对比中,故事的情节变得起伏有趣,故事所揭示的道理也自然地显现出来。

幸福是什么这篇童话是按照故事发展的顺序记叙的。

先讲三个牧童发现树林里一口老泉已经不涌泉水了,他们主动带来锄头、铁锹,疏通泉眼,开沟引水,砌井加盖。

他们这样做是为了让人们能喝到干净的泉水。

再讲智慧的女儿看见了他们的所作所为,称赞他们做了一件好事,并祝他们幸福。

这时,三个牧童并不理解什么是幸福。

智慧的女儿没有直接告诉他们幸福是什么,而是引导他们自己去弄明白。

接着讲十年以后三个牧童又在小井旁边相遇。

他们看到了自己的劳动给别人带来的好处:有了泉水,树木茁壮成长,人畜可以随时饮用。

他们为此感到快乐。

回顾各自十年的生活经历,他们对幸福是什么有了比较深刻也比较一致的体会:因自己的劳动给别人带来益处而感到幸福。

最后讲智慧的女儿再次出现,她概括了他们的体会,揭示了幸福的含义。

故事情节奇异是本文的一大特点。

文中“智慧的女儿”突然而来,飘然而去。

她肯定、赞扬三个牧童疏通泉眼的劳动;引导他们通过自己的实践弄明白什么是幸福;在他们有了体会之后,揭示幸福的含义。

她就像有着无穷智慧的导师,指引三个牧童去实践,去发现,帮助他们树立正确的思想。

第三单元按照课文填空

一、按照课文填空

1、这些泉有的,好像;有的晶莹剔透,好像;有的,听起来如;有的,听起来如秋雨潇潇。

其中最著名的要数()、()、()和趵突泉了。

2、济南的泉水(),所以人们称济南为(“”)。

3、《九寨沟》一文以生动的笔触,饱蘸着对(),精心描绘了九寨沟()的自然景观。

4、《九寨沟》的最后一个自然段起()、()的作用。

整篇文章显得()、()。

5、九寨沟的动物真多啊!有()的();有()的();有()的();有()的()……

6、《田园诗情》是一篇,描写了(),(),()的荷兰的田园风光,洋溢着()的情趣。

7、作者以描绘荷兰的()为主要内容,精心选择一系列(),营造出()的意境,抒发了作者()8、牛犊跑前跑后,活像();老牛仪态端庄,好似()。

9、《田园诗情》通过(视点)的转换,具体描绘了一幅优美动人的荷兰田园风光图,看()、(郁金香图)、()、(挤奶图)和(田园夜色图)。

10、《桂花雨》一文以“”为题目,以()为线索,写出了“我”童年时代的(),表达了“我”对(家乡亲人和美好生活的眷恋)。

11、母亲说:“外地的桂花再香,还是比不得家乡旧宅院子里的金桂。

”这句话其实就是说()。

表达了母亲()。

12、于是父亲诗兴发了,即时口占一绝::“(

)。

”写出了(桂花给家人带来的生活情趣。

)

13、“摇花乐”对我是件大事,所以老是缠着母亲问:“妈,怎么还不摇桂花嘛!”这句话中“缠”,写出了()。

14、桂花纷纷落下来,落得我们满头满身,我就喊:“啊!真像下雨!好香的雨呀!”这句话表现了(。

)。