劾严嵩疏 杨继盛

- 格式:doc

- 大小:38.50 KB

- 文档页数:20

直谏名臣杨继盛阅读答案(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如作文大全、试题答案、职业规划、原文赏析、小学阅读、初中阅读、高中阅读、诗词阅读、文言文阅读、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as essay writing, test questions answers, career planning, original text appreciation, primary school reading, junior high school reading, high school reading, poetry reading, classical Chinese reading, other sample essays, etc., if you want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!直谏名臣杨继盛阅读答案直谏名臣杨继盛阅读答案杨继盛(1516~1555),明代容城(今河北徐水容城镇)人。

一句话评价就义诗

《就义诗》

杨继盛

浩气还太虚,丹心照千古。

生平未报国,留作忠魂补。

评价:此人心志、气节、事业,将来不可言也。

赏析:杨继盛是明代爱国将领,他坚决主张抗击北方鞑靼的入侵,反对妥协误国,后因上疏弹劾奸相严嵩,造毒刑被害。

这首诗就是作者临刑前高唱的充满凛然浩气的爱国壮歌。

前二句大笔挥洒,极力渲染浩然正气,意在说明自己虽然死了,但浩气仍留天地之间,光耀千古。

后两句"生平未报国,留作忠魂补”感慨自己生前还来得及报效国家,但死后若有忠魂在,一定还要补报国家,以偿夙愿。

末两句壮中含悲,作者空有报国之心,但生前已没有机会为国尽忠了,只有把希望寄托于未卜的身后。

杨继盛生前的一系列充满正义的行动,赢得百姓的景仰,他死后,京城百姓流着泪交相传诵他的弹劾严嵩疏和就义。

他的朋友王世贞、王遴冒死备下棺材装殓了他。

杨继盛死后七年,严嵩罢官;后十年,严嵩削籍为民,抄没家产,严世藩伏诛;后十一年,明穆宗即位,为杨继盛平反,谥忠愍,所以杨继盛又被称为“杨忠愍”。

杨继盛《就义诗》鉴赏《就义诗》译文及赏析《就义诗》是由杨继盛所创作的,全诗一气呵成,如吐肝胆,如露心胸,如闻忠诚之灵魂在呼喊,感人肺腑。

下面就是小编给大家带来的《就义诗》的译文及鉴赏,希望能帮助到大家!《就义诗》明代:杨继盛浩气还太虚,丹心照千古。

生平未报国,留作忠魂补。

《就义诗》译文自己虽死,浩然正气回归太空,但一颗耿耿丹心耿耿丹心照耀千古。

这一生还未来得及报效国家,死后也要留下忠魂来弥补。

《就义诗》注释浩气:正气。

正大刚直的精神。

还:这里是回归的意思。

太虚:太空。

丹心:红心,忠诚的心。

千古:长远的年代,千万年。

生平:一辈子,一生。

报国:报效国家。

忠魂:忠于国家的灵魂,忠于国家的心灵、精神。

魂:作者的原意是指死后的魂灵,这是古人的看法。

《就义诗》创作背景公元1553年(嘉靖三十二年),杨继盛冒死上疏弹劾严嵩十大罪状。

他将严嵩指为“天下之第一大贼”。

他在狱中三年,最后严嵩把他的名字偷偷添加在死刑犯名单的后面,终被惨遭杀害于西市。

年仅40岁。

这首诗即为他临刑前所作。

《就义诗》赏析杨继盛,明代爱国将领,曾任南京户部主事,刑部员外郎。

杨继盛坚决主张抗击北方鞑靼的入侵,反对妥协误国。

先是上疏朝廷,弹劾大将军仇鸾误国,后又上疏弹劾奸相严嵩,造毒刑,被杀害,死时年仅四十岁。

杨继盛舍身取义的高尚精神和气节,感动了京城百姓,深得民心,在押解他去会审的途中,观看的百姓充满了街道,以致道路阻塞不能通行,人们不仅齐声叹息,而且为之流下了热泪。

他死了以后,他的朋友王世贞、王遴冒死备下棺材装殓了他, 京城百姓流着泪交相传诵他的弹劾严嵩疏和就义诗。

杨继盛死后七年,严嵩罢官;后十年,严嵩削籍为民,抄没家产,严世藩伏诛;后十一年,明穆宗即位,为杨继盛平反,谥忠愍。

所以杨继盛又被称为“杨忠愍”。

这首诗便是他临刑前作,前二句说自己虽然死了,但浩气仍留天地之间,光耀千古,后两句感慨自己壮志未酬身先死,不禁万分遗憾,但死后若有忠魂在,一定还要补报国家,以偿夙愿。

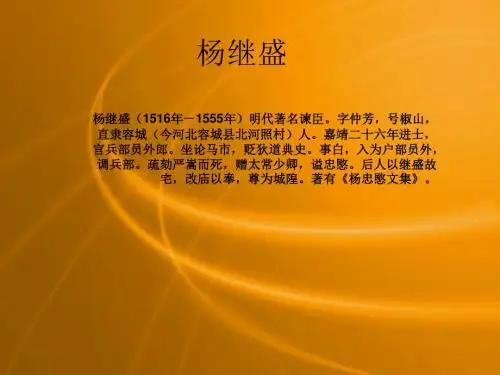

杨继盛原文_翻译及赏析杨继盛(1516年-1555年)明代著名谏臣。

字仲芳,号椒山,直隶容城(今河北容城县北河照村)人。

嘉靖二十六年进士,官兵部员外郎。

坐论马市,贬狄道典史。

事白,入为户部员外,调兵部。

疏劾严嵩而死,赠太常少卿,谥忠愍。

后人以继盛故宅,改庙以奉,尊为城隍。

著有《杨忠愍文集》。

杨继盛人物生平刻苦勤学杨继盛于明武宗正德十一年(1516年)五月十七日(6月16日)辰时生于直隶容城县(今河北容城县)一个世代耕读之家。

七岁时,其母曹氏早逝,其父杨富另娶。

继母陈氏妒嫉他,让他放牛。

杨继盛经过里塾,看见里面的儿童读书,很是羨慕。

因而对他的哥哥说,请求能够跟从塾师学习。

哥哥说:“你还小,学什么?”杨继盛说:“年纪小能放牛,就不能学习吗?”哥哥将这些对父亲说了,父亲让他学习,但还要牧牛。

杨继盛十三岁时,才能够从师学习。

家庭贫困,学习越发刻苦自厉。

乡试中举,此后曾入国子监学习,国子祭酒徐阶颇为欣赏他。

从师习艺嘉靖二十六年(1547年),三十二岁的杨继盛参加会试,中第三十八名。

随后在殿试中二甲第十一名,成丁未科进士。

六月,杨继盛担任南京吏部主事。

到任后,考功司郎中郑晓对杨继盛颇为赏识,常常向他传授“居官守身之道与夫古今典故”。

嘉靖二十八年(1549年),杨继盛跟从南京吏部尚书韩邦奇学习,深思乐律的学问,亲手制十二律,吹奏时声音均极和美。

韩邦奇大喜,将自己所学的全部传授给他,从此杨继盛更加有名。

力劾仇鸾嘉靖二十九年(1550年),三十五岁的杨继盛调升京师,任兵部车驾司员外郎。

当时,蒙古首领俺答汗数次带兵入侵明朝北部边境,奸臣严嵩的同党、大将军仇鸾请开马市以和之,杨继盛上书《请罢马市疏》,力言仇鸾之举有“十不可五谬”。

疏章呈入,明世宗朱厚熜颇为心动,将这个建议下发由仇鸾、成国公朱希忠,大学士严嵩、徐阶、吕本,兵部尚书赵锦,兵部侍郎聂豹、张时彻讨论。

仇鸾攘臂相骂说:“这小子没有看到敌寇的厉害,应当将他撤职。

《杨继盛传》原文及翻译《杨继盛传》原文及翻译杨继盛,明代著名谏臣,后人以其故宅改庙以奉,尊为城隍。

接下来小编搜集了《杨继盛传》原文及翻译,仅供大家参考,希望帮助到大家。

杨继盛传杨继盛,字仲芳,容城人。

嘉靖二十六年,登进士,授南京吏部主事,从尚书韩邦奇游,覃思律吕之学,手制十二律,吹之,声毕和,邦奇大喜,尽以所学授之。

继盛名益著,召改兵部员外郎。

俺答①躏京师,咸宁侯仇鸾以勤王故,有宠,帝命鸾为大将军,倚以办寇;鸾中情怯,畏寇甚,方请开互市②市马,冀与俺答媾,幸无战斗,固恩宠。

继盛以为仇齿未雪,遽议和,示弱,大辱国,乃奏言十不可、五谬。

疏入,帝颇心动,下鸾及成国公朱希忠、大学士,严嵩、徐阶、吕本,兵部尚书赵锦、侍郎聂豹、张时彻议。

鸾攘臂詈曰:“竖子目不睹寇,宜其易之。

”诸大臣遂言,遣官已行,势难中止。

帝尚犹豫,鸾复进密疏,乃下继盛诏狱,贬狄道典史。

其地杂番,俗罕知诗书,继盛简子弟秀者百余人,聘三经师教之。

鬻所乘马,出妇服装,市田资诸生。

县有煤山,为番人所据,民仰薪二百里外,继盛召番人谕之,咸服曰:“杨公即须我曹穹帐,亦舍之,况煤山耶!”番民信爱之,呼曰“杨父”。

已而,俺答数败约入寇,鸾奸大露,疽发背死,戮其尸。

帝乃思继盛言,稍迁诸城知县。

月余,调南京户部主事。

三日,迁刑部员外郎。

当是时,严嵩最用事,恨鸾凌己,心善继盛首攻鸾,欲骤贵之,复改兵部武选司。

而继盛恶嵩甚于鸾,且念起谪籍,一岁四迁官,思所以报国。

抵任甫一月,草奏劾嵩。

疏入,帝已怒。

嵩见召问二王语,喜,谓可指此为最,密构于帝;帝益大怒,下继盛诏狱,诘何故引二王?继盛曰:“非二王,谁不慑嵩者。

”狱上,乃杖之百,令刑部定罪。

系三载,有为营救于嵩者;其党胡植、鄢懋卿怵之曰:“公不睹养虎者耶,将自贻患!”嵩颔之会都御史张经李天宠坐大辟嵩揣帝意必杀二人比秋审因附继盛名并奏得报。

遂以三十四年十月朔弃西市,年四十。

注释1、俺答:明时鞑靼族的首领,经常侵扰明朝的西北边境。

就义诗_杨继盛的诗原文赏析及翻译就义诗明代杨继盛浩气还太虚,丹心照千古。

生平未报国,留作忠魂补。

译文我本为浩然正气而生,仅为国而死,浩气当还于太空,虽我将死,但丹心可永存,可千秋万代照耀后世。

生平早有报国心,却未能报国留下遗憾,留下忠魂作厉鬼仍要为国除害杀敌作补偿。

注释浩气:正气。

正大刚直的精神。

还:这里是回归的意思。

太虚:太空。

丹心:红心,忠诚的心。

千古:长远的年代,千万年。

生平:一辈子,一生。

报国:报效国家。

忠魂:忠于国家的灵魂,忠于国家的'心灵、精神。

魂:作者的原意是指死后的魂灵,这是古人的看法。

创作背景嘉靖三十二年(1553年),杨继盛冒死上疏弹劾严嵩十大罪状。

他将严嵩指为“天下之第一大贼”,首先弹劾严嵩以丞相自居,破坏了祖宗成法。

他在狱中三年,最后严嵩把他的名字偷偷添加在死刑犯名单的后面,终被惨遭杀害于西市,即现在的西四。

年仅40岁。

赏析杨继盛,明代爱国将领,曾任南京户部主事,刑部员外郎。

杨继盛坚决主张抗击北方鞑靼的入侵,反对妥协误国。

先是上疏朝廷,弹劾大将军仇鸾误国,后又上疏弹劾奸相严嵩,造毒刑,被杀害,死时年仅四十岁。

杨继盛舍身取义的高尚精神和气节,感动了京城百姓,深得民心,在押解他去会审的途中,观看的百姓充满了街道,以致道路阻塞不能通行,人们不仅齐声叹息,而且为之流下了热泪。

他死了以后,他的朋友王世贞、王遴冒死备下棺材装殓了他,京城百姓流着泪交相传诵他的弹劾严嵩疏和就义诗。

杨继盛死后七年,严嵩罢官;后十年,严嵩削籍为民,抄没家产,严世藩伏诛;后十一年,明穆宗即位,为杨继盛平反,谥忠愍。

所以杨继盛又被称为“杨忠愍”。

这首诗便是他临刑前作,前二句说自己虽然死了,但浩气仍留天地之间,光耀千古,后两句感慨自己壮志未酬身先死,不禁万分遗憾,但死后若有忠魂在,一定还要补报国家,以偿夙愿。

整首诗寥寥二十字,一片忠贞报国之心,凛然可睹,千载以下读之,也省事为之感动。

就义,是为了正义而付出生命的意思。

杨继盛,字仲芳,是容城人。

七岁的时候母亲去世。

继母很坏,让他放牛。

继盛经过私塾,看见村里的孩子们念书,心里觉得念书好。

所以告诉他的哥哥,请求去私塾找老师学习。

他哥哥说:“你这么小,学什么呢?”继盛说:“年龄小能担当放牛的,为什么不能担当学习呢?”哥哥把这件事告诉了父亲,就听从了他让他学习,但是也不能停止放牛。

那年他13岁,开始跟从老师学习。

家很穷,越发的严格要求自己。

在乡试中中举,最后在国子监工作。

杨继盛,字仲芳,是容城人。

嘉靖二十六年考中进士,授予南京吏部主事职位,跟从尚书(官名)韩邦奇游学,深入钻研乐器的学问,亲手制作十二律,吹出来的声音全合乎音律,韩邦奇非常高兴,将所学的全部传授给他。

杨继盛的名气更加显著,征召改任兵部员外郎。

俺答蹂躏京师,咸宁侯(官爵名)仇鸾因为尽力于王事的缘故而受宠。

皇帝命令仇鸾担任大将军,倚靠他来对付敌寇;仇鸾心中胆怯,非常畏惧敌寇。

于是请求开设互市买卖马匹,希望与俺答媾和,侥幸没有战斗,巩固皇上对自己的恩宠。

杨继盛认为耻辱未雪,就急于议和,显示自己软弱,太辱没国家,于是上奏说了十不可、五谬误。

奏疏呈入,黄帝很是动心,下诏让仇鸾以及成国公朱希忠,大学士严嵩、徐阶、吕本,兵部尚书赵锦,侍郎聂豹、张时彻议论。

仇鸾挥臂骂道:“小子没有亲眼目睹敌寇,难怪他轻视敌人。

”众大臣就说,派遣出使的官员已经上路,形势难以中止。

皇帝还是犹豫,仇鸾又进呈密疏,于是将杨继盛关进钦犯监狱,贬为狄道典史。

狄道杂居番人,习俗很少懂得诗书,杨继盛挑选了子弟中出众的一百多人,聘请三位经师教授他们。

卖掉所乘的马匹,拿出夫人的服装,卖掉田地资助生员。

县里有煤山,被番人占据,百姓要到两百里外去砍柴,杨继盛召集番人教谕他们,都服从说:“杨公即使需要我们的营帐也给,何况煤山呢!”番民深信爱戴他,呼做“杨父”。

不久俺答数次违约入犯,仇鸾的奸情败露,背上生毒疮而死,陈尸示众。

黄帝才回忆起杨继盛的话,不久升迁为诸城的知县。

明史·杨继盛传原文杨继盛传原文:杨继盛,字仲芳,容城人。

嘉靖二十六年,登进士,授南京吏部主事,从韩邦奇游,覃思律吕之学,手制十二律,吹之,声毕和,邦奇大喜,尽以所学授之。

继盛名益著,召改兵部员外郎。

俺答①躏京师,咸宁侯仇鸾以勤王故,有宠,帝命鸾为大将军,倚以办寇;鸾中情怯,畏寇甚,方请开互市②市马,冀与俺答媾,幸无战斗,固恩宠。

继盛以为仇齿未,遽议和,示弱,大辱国,乃奏言十不可、五谬。

疏入,帝颇心动,下鸾及成国公朱希忠、大学士,严嵩、徐阶、吕本,兵部尚书赵锦、侍郎聂豹、张时彻议。

鸾攘臂詈曰:竖子目不睹寇,宜其易之。

诸大臣遂言,遣官已行,势难中止。

帝尚犹豫,鸾复进密疏,乃下继盛诏狱,贬狄道典史。

其地杂番,俗罕知书,继盛简子弟秀者百余人,聘三经师教之。

鬻所乘马,出妇服装,市田资诸生。

县有煤,为番人所据,民仰薪二百里外,继盛召番人谕之,咸服曰:杨公即须我曹穹帐,亦舍之,况煤山耶!番民信爱之,呼曰杨父。

已而,俺答数败约入寇,鸾奸大露,疽发背死,戮其尸。

帝乃思继盛言,稍迁诸城知县。

月余,调南京户部主事。

三日,迁刑部员外郎。

当是时,严嵩最用事,恨鸾凌己,心善继盛首攻鸾,欲骤贵之,复改兵部武选司。

而继盛恶嵩甚于鸾,且念起谪籍,一岁四迁官,思所以报国。

抵任甫一月,草奏劾嵩。

疏入,帝已怒。

嵩见召问二王语,喜,谓可指此为最,密构于帝;帝益大怒,下继盛诏狱,诘何故引二王?继盛曰:非二王,谁不慑嵩者。

狱上,乃杖之百,令刑部定罪。

系三载,有为营救于嵩者;其党胡植、鄢懋卿怵之曰:公不睹养虎者耶,将自贻患!嵩颔之会都御史张经李天宠坐大辟嵩揣帝意必杀二人比秋审因附继盛名并奏得报。

遂以三十四年十月朔弃西市,年四十。

(节选自《明史杨继盛传》)【注】①俺答:明时鞑靼族的首领,经常侵扰明朝的西北边境。

②互市:通商。

:杨继盛,字仲芳,是容城人。

嘉靖二十六年考中进士,授予南京吏部主事职位,跟从尚书(官名)韩邦奇游学,深入钻研乐器的学问,亲手制作十二律,吹出来的声音全合乎音律,韩邦奇非常高兴,将所学的全部传授给他。

杨继盛,字仲芳,容城人杨继盛,字仲芳,容城人。

嘉靖二十六年登进士。

官兵部员外郎。

俺答躏京师,咸宁侯仇鸾以勤王故,有宠。

帝命鸾为大将军,倚以办寇。

鸾中情怯,畏寇甚,方请开互市市马,冀与俺答媾,幸无战斗,固恩宠。

继盛以为仇耻未雪,遽议和示弱,大辱国,乃奏言十不可、五谬。

疏入,帝颇心动,下鸾及成国公朱希忠,侍郎聂豹、张时彻议。

鸾攘臂詈曰:“竖子目不睹寇,宜其易之。

”诸大臣遂言,遣官已行,势难中止。

帝尚犹豫,鸾复进密疏,乃下继盛诏狱,贬狄道典史。

其地杂番,俗罕知诗书,继盛简子弟秀者百余人,聘三经师教之。

鬻所乘马,出妇服装,市田资诸生。

县有煤山,为番人所据,民仰薪二百里外,继盛召番人谕之,咸服曰:“杨公即须我曹穹帐,亦舍之,况煤山耶?”番民信爱之,呼曰“杨父”。

已而,俺答数败约入寇,鸾奸大露,疽发背死,戮其尸。

帝乃思继盛言,稍迁诸城知县。

月余,调南京户部主事。

三日,迁刑部员外郎。

当是时,严嵩最用事,恨鸾凌己,心善继盛首攻鸾,欲骤贵之,复改兵部武选司。

而继盛恶嵩甚于鸾,且念起谪籍,一岁四迁官,思所以报国。

抵任甫一月,草奏劾嵩。

疏入,帝大怒,下继盛诏狱。

系三载,有为营教于嵩者。

其党胡植、鄢懋卿怵之曰:“公不睹养虎者耶,将自贻患。

”嵩颔之全都御史张经李天宠坐大辟嵩揣帝意必杀二人比让秋审因附继盛名并奏得报遂以三十四年十月朔弃西市,年四十,临刑赋诗曰:“浩气还太虚,丹心照千古。

生平未报恩,留作忠魂补。

”天下相与涕泣传颂之。

(节选自《明史·杨继盛传》)杨继盛,字仲芳,是容城人。

嘉靖二十六年考中进士。

任兵部员外郎。

俺答侵犯京城,咸宁侯(官爵名)仇鸾因为尽力于王事的缘故而受宠。

皇帝命令仇鸾担任大将军,倚靠他来对付敌寇;仇鸾心中胆怯,非常畏惧敌寇。

于是请求开设互市买卖马匹,希望与俺答媾和,希望不要发生战争,巩固(皇上对自己的)恩宠。

杨继盛认为仇恨和耻辱未曾洗雪,立刻议和显示软弱,太辱没国家,于是上奏说了十不能(议和)的理由,指出(议和)的五条错误。

杨继盛的爱国诗词《就义诗》赏析《就义诗》明杨继盛浩气还太虚,丹心照千古。

生平未报国,留作忠魂补。

【赏析】杨继盛是明代爱国将领,他坚决主张抗击北方鞑靼的入侵,反对妥协误国,后因上疏弹劾奸相严嵩,造毒刑被害。

这首诗就是作者临刑前高唱的充满凛然浩气的爱国壮歌。

前二句大笔挥洒,极力渲染浩然正气,意在说明自己虽然死了,但浩气仍留天地之间,光耀千古。

后两句“生平未报国,留作忠魂补”感慨自己生前还来得及报效国家,但死后若有忠魂在,一定还要补报国家,以偿夙愿。

末两句壮中含悲,作者空有报国之心,但生前已没有机会为国尽忠了,只有把希望寄托于未卜的身后。

杨继盛生前的一系列充满正义的行动,赢得百姓的景仰,他死后,京城百姓流着泪交相传诵他的弹劾严嵩疏和就义。

他的朋友王世贞、王遴冒死备下棺材装殓了他。

杨继盛死后七年,严嵩罢官;后十年,严嵩削籍为民,抄没家产,严世藩伏诛;后十一年,明穆宗即位,为杨继盛平反,谥忠愍,所以杨继盛又被称为“杨忠愍”。

扩展阅读:杨继盛的简介杨继盛(1516年6月16日-1555年),字仲芳,号椒山。

直隶容城(今河北容城县北河照村)人。

明朝中期谏臣。

嘉靖二十六年(1547年),杨继盛登进士第,初任南京吏部主事,师从南京吏部尚书韩邦奇学习律吕。

后官兵部员外郎。

因上疏弹劾仇鸾开马市之议,被贬为狄道典史。

其后被起用为诸城知县,迁南京户部主事、刑部员外郎,调兵部武选司员外郎。

嘉靖三十二年(1553年),上疏力劾严嵩“五奸十大罪”,遭诬陷下狱。

在狱中备经拷打,终于嘉靖三十四年(1555年)遇害,年四十。

明穆宗即位后,以杨继盛为直谏诸臣之首,追赠太常少卿,谥号“忠愍”,世称“杨忠愍”。

后人以其故宅改庙以奉,尊为城隍。

有《杨忠愍文集》。

扩展阅读:人物评价郑晓:此人心志、气节、事业,将来不可言也。

鄢懋卿:此何用卜,继盛负海内重望,徐阶得意门生,阶一日当国,继盛出而佐之,我辈无遗类矣,所谓养虎自遗患也。

徐阶:万物禀气以为命,公生其中得厥正。

2023年就义诗原文翻译及赏析2023年就义诗原文翻译及赏析1就义诗浩气还太虚,丹心照千古。

生平未报国,留作忠魂补。

古诗简介《就义诗》是明代诗人杨继盛所写的一首五言绝句。

诗人在诗中表示,自己报国之心不但至死不变,即使死后也不会改变。

全诗一气呵成,如吐肝胆,如露心胸,感人肺腑。

翻译/译文我本为浩然正气而生,仅为国而死,浩气当还于太空,虽我将死,但丹心可永存,可千秋万代照耀后世。

生平早有报国心,却未能报国留下遗憾,留下忠魂作厉鬼仍要为国除害杀敌作补偿。

注释①浩气:正气。

正大刚直的精神。

还:这里是回归的意思。

太虚:太空。

②丹心:红心,忠诚的心。

千古:长远的年代,千万年。

③生平:一辈子,一生。

报国:报效国家。

④忠魂:忠于国家的灵魂,忠于国家的心灵、精神。

魂:作者的原意是指死后的魂灵,这是古人的看法。

创作背景嘉靖三十二年(1553年),当北方鞑箕靼族入侵时,诗人力主抵抗、反对妥协误国,因上疏弹劾奸相严嵩,遭毒刑,被人杀害。

这首诗即为他临刑前所作。

赏析/鉴赏前二句说自己虽然死了,但浩气仍留天地之间,光耀千古,后两句感慨自己壮志未酬身先死,不禁万分遗憾,但死后若有忠魂在,一定还要补报国家,以偿夙愿。

整首诗寥寥二十字,一片忠贞报国之心,凛然可睹,千载以下读之,也省事为之感动。

诗人在诗中表示,自己报国之心不但至死不变,即使死后也不会改变。

诗的大意说:自己虽死,浩然正气回归太空,还存留在天地之间,一颗耿耿丹心,永远照耀着千秋万代。

这一辈子还没有来得及报效国家,死后也要留作忠魂来弥补。

这首诗是杨继盛临刑前所作,原诗没有题目,诗题是后人代拟的。

词人为揭发奸相严嵩被处死,诗中表现了忠心报国,至死不变的决心。

全诗一气呵成,如吐肝胆,如露心胸,如闻忠诚之灵魂在呼喊,感人肺腑。

2023年就义诗原文翻译及赏析2就义诗浩气还太虚,丹心照千古。

生平未报国,留作忠魂补。

翻译我本为浩然正气而生,仅为国而死,浩气当还于太空,虽我将死,但丹心可永存,可千秋万代照耀后世。

送徐子与谳狱江南(明代)杨继盛寥落白云司半虚,看君此去更何如。

西曹月满幽人榻,南国星随使者车。

塞雁不堪行断夕,秋风况是叶飞初。

秣陵故旧如相问,为道疏狂病未除。

这首七言律诗表达了诗人送别好友时,依依不舍的离别之情。

杨继盛为官忠正,嫉恶如仇,不畏权势,敢于直谏。

当时,首辅(宰相)严嵩当政后滥用职权,收受贿赂,培植亲信,排斥异己。

凡是不肯依附他的大臣,都受到残酷迫害。

杨继盛对严嵩专权贪赃深恶痛绝,他不能容忍严嵩祸国乱政。

虽然,他深知得罪严嵩,自己势必会受到迫害。

但经过反复考虑,杨继盛决定冒死弹劾严嵩,准备为国尽忠,舍生取义。

杨继盛在奏书中称:“方今外贼惟俺答,内贼惟严嵩。

”明世宗看了杨继盛的上书不仅没有引起警觉,反而十分恼火。

严嵩见明世宗阅览杨继盛奏书后很不高兴,乘机对杨继盛进行谗毁。

明世宗随即下令将杨继盛逮捕入狱。

杨继盛在狱中备受折磨,始终没有屈服。

他在《送徐子与谳狱江南》一诗中写道:“秣陵[1]故旧如相问,为道疏狂病未除。

”【背景:引自挂云帆】继盛(1516~1555):长期做官南京,后至京师,因弹劾奸臣严嵩而人狱,本诗为其狱中所作。

明嘉靖二十六年(1547年),杨继盛考中进士,受任南京(明故都,位于今江苏省南京市)吏部主事(朝廷主管官吏任免部门的文秘官员,此为虚职)。

后经尚书(朝廷部门长官)韩邦奇推荐,朝廷召任杨继盛为兵部员外郎(朝廷主管军事的部门内设机构副长官)。

杨继盛为官忠正,嫉恶如仇,不畏权势,敢于直谏。

当时,明北方邻邦俺答(蒙古部族)多次派兵入侵,明世宗命平虏大将军仇鸾领兵抵御。

仇鸾畏惧俺答军,请求朝廷同意俺答的要求,在边境地区开设盐、茶、马市,与俺答议和。

嘉靖三十年(1551年)三月,杨继盛上书明世宗,指出仇鸾提出议和,是向俺答示弱,是国家的耻辱,并逐条论述与俺答议和“十不可、五谬”。

他建议惩处主张互市的大臣,“选将练兵”,认为不出十年即可以击败俺答。

明世宗看了杨继盛的奏书后思想受到触动,仇鸾却指责杨继盛“目不睹寇”,诸大臣则以派去和议的官员已经出发,对杨继盛的奏议加以排斥。

明朝十大著名谏臣个个忠肝义胆01:弹劾严嵩,含冤而死:杨继盛杨继盛是嘉靖一朝著名谏臣,他31岁中进士,历任南京吏部主事、兵部车驾司员外郎、南京户部主事、刑部员外郎。

嘉靖二十九年(1550年),蒙古首领俺答汗数次带兵入侵明朝北部边境,严嵩的干儿子,大将军仇鸾请开马市议和,杨继盛上书《请罢马市疏》,力言仇鸾之举有"十不可五谬",仇鸾怀恨在心,进宫密奏朱厚總,构陷杨继盛,杨继盛被下诏狱,后贬为狄道典史。

被贬一年后,嘉靖帝念其有先见之明,重新起用杨继盛,并连续升迁。

杨继盛为忠君报国,决心弹劾奸臣严嵩,在徐阶的支持下,杨继盛上《请诛贼臣疏》,历数严嵩"五奸十大罪"。

痛斥其奸险巧佞、结党营私,把严嵩的盗权窃柄,误国殃民的罪状奏列得触目惊心,人神共愤。

但昏聩的嘉靖帝受严嵩蛊惑,盛怒之下将杨继盛再下诏狱,施以杖刑,直打得皮开肉绽,几近残废,但杨继盛谈笑受刑,誓不屈服。

他对友人送来止痛的蛇胆酒慨然拒之,并豪气曰:“岂有怕打杨椒山者?椒山自有胆,何必蚺蛇哉!”并于半夜摔碎瓷碗,用手拿碎片割腐肉,肉被割尽,筋挂膜,他又用手截去。

看得狱卒心惊胆战,杨继盛却意气自如。

徐阶、王世贞为他多方奔走求救,但圣听蒙蔽,奸臣严嵩操控了生杀大权,杨继盛终被公开处决,弃尸于市。

临刑前作诗曰:"浩气还太虚,丹心照千古。

生前未了事,留与后人补。

天王自圣明,制作高千古。

生平未报恩,留作忠魂补。

"天下相互涕泣传颂此诗。

02:痛击魏阉,含笑而死:杨涟杨涟(1572--1625),明末著名谏臣,“东林六君子”之一。

他为人光明磊落,不阿附权贵。

明神宗朱翊钧驾崩后,光宗朱常洛即位,但登基刚刚四天后便一病不起。

当时宫中传言,说朱常洛之病是因为郑贵妃进献八位美女身体亏损。

又被郑贵妃的内侍宦官崔文升进了泻药,乃致病情加重。

杨涟于是联络朝臣,共请郑贵妃移宫,欲将她从光宗身边赶开。

又上疏劾崔文升"用药无状",同时揭露郑贵妃欲封皇太后的野心。

兵部武选清吏司署员外郎事主事臣杨继盛谨奏:为感激天恩、舍身图报,乞赐圣断早诛奸险巧佞、专权贼臣以清朝政,以绝边患事。

臣前任兵部车驾司员外郎,谏阻马市,言不及时,本内脱字,罪应下狱,被逆鸾威属问官,将臣手指拶折、胫骨夹出,必欲置之于死。

荷蒙皇上圣恩,薄罚降谪。

不二年间,复升今职。

夫以孤直罪臣,不死逆鸾之手,已为万幸,而又迁转如此之速,则自今已往之年,皆皇上再生之身;自今已往之官,皆皇上钦赐之职也。

臣蒙此莫大之恩,则凡事有益于国家,可以仰报万一者,虽死有所不顾,而日夜只惧思所以舍身图报之道,又未有急于请诛贼臣者也。

况臣官居兵曹,以讨贼为职,然贼不专于外患,凡有害于社稷人民者,均谓之贼。

臣观大学士严嵩,盗权窃柄,误国殃民,其天下之第一大贼乎!方今在外之贼惟边境为急,在内之贼惟严嵩为最。

贼寇者,边境之盗,疮疥之疾也;贼嵩者,门庭之寇,心腹之害也。

贼有内外,攻宜有先后,未有内贼不去而可以除外贼者,故臣请诛贼嵩,当在剿绝贼寇之先。

且嵩之罪恶贯盈,神人共愤,徐学诗、沈炼、王宗茂等常劾之矣,然止皆言嵩贪污之小而未尝发嵩僭窃之罪。

嵩之奸佞,又善为抚饰之巧,而足以反诬言者之非;皇上之仁恕,又冀嵩感容留之恩,而图为改邪归正之道。

故嵩犹得窃位至今。

嵩于此时,日夜感恩,改过可也。

岂意惧言者之多,而益密其弥缝之计;因皇上之留,而愈恣其无忌惮之为。

众恶俱备,四端已绝,虽离经畔道,取天下后世之唾骂,亦有所不顾矣。

幸赖皇上敬天之诚,格于皇天,上天恐奸臣害皇上之治,而屡示灾变以警告。

去年春雷久不声,占云,大臣专政。

然臣莫大于嵩而专政亦未有过于嵩者。

去年冬日下有赤色,占云,下有叛臣。

夫曰叛者,非谋反之谓也?凡心不在君而背之者皆谓之叛,然则背君之臣又孰有过于嵩乎?如各处地震与夫日月交食之变,其灾皆当应于贼嵩之身者,乃日侍其侧而不觉,上天仁爱警告之心亦恐怠且孤矣。

不意皇上聪明刚断,乃甘受嵩欺,人言既不见信,虽上天示警亦不省悟,以至于此也。

《明史·方孝孺传》原文及翻译译文《《明史·方孝孺传》原文及翻译译文》这是优秀的文言文翻译译文文章,希望可以对您的学习工作中带来帮助!1、《明史·方孝孺传》原文及翻译译文《明史·方孝孺传》原文及翻译明史原文:方孝孺,字希直,宁海人。

孝孺幼警敏,双眸炯炯,读书日盈寸。

长从宋濂学,濂门下知名士皆出其下。

孝孺顾末视文艺,恒以明王道、致太平为己任。

尝卧病绝粮家人以告笑曰古人三旬九食贫岂独我哉父克勤坐事诛扶丧归葬哀动行路既免丧复从濂卒业。

洪武十五年,以吴沉、揭枢荐,召见。

太祖喜其举止端整,谓皇太子曰:“此庄士,当老其才。

”礼遣还。

二十五年,又以荐召至。

太祖曰:“今非用孝孺时。

”蜀献王闻其贤,聘为世子师。

及惠帝即位,召为翰林侍讲。

明年迁侍讲学士,国家大政事辄咨之。

临朝奏事,臣僚面议可否,或命孝孺就扆①前批答。

时修《太祖实录》及《类要》诸书,孝孺皆为总裁。

燕兵起,廷议讨之,诏檄皆出其手。

建文三年,燕兵掠大名。

孝孺曰:“燕兵久顿大名,天暑雨,当不战自疲。

今其奏事适至,宜且与报书,往返逾月,使其将士心懈。

我谋定势合,进而蹴之,不难矣。

”帝以为然,命孝孺草诏,遣大理寺少卿薛嵓驰报燕。

比至,燕王不奉诏。

明年五月,燕兵至江北,帝下诏征四方兵,命诸将集舟师江上。

而陈瑄以战舰降燕,燕兵遂渡江。

帝忧惧,或劝帝他幸,图兴复。

孝孺力请守京城以待援兵,即事不济,当死社稷。

乙丑,燕兵入,帝自焚。

是日,孝孺被执下狱。

先是,成祖发北平,姚广孝以孝孺为托,曰:“城下之日,彼必不降,幸勿杀之。

杀孝孺,天下读书种子绝矣。

”成祖颔之。

至是欲使草诏。

召至,悲恸声彻殿陛。

成祖降榻,劳曰:“先生毋自苦,予欲法周公辅成王耳。

”孝孺曰:“成王安在?”成祖曰:“彼自焚死。

”孝孺曰:“何不立成王之子?”成祖曰:“国赖长君。

”孝孺曰:“何不立成王之弟?”成祖曰:“此朕家事。

”顾左右授笔札,曰:“诏天下,非先生草不可。

”孝孺投笔于地,且哭且骂曰:“死即死耳,诏不可草。

杨继盛《就义诗》译文及赏析下面给大家分享杨继盛《就义诗》译文及赏析(共含5篇),欢迎阅读! 篇1:杨继盛就义诗译文及赏析生平未报国,留作忠魂补。

此句出自明代诗人杨继盛的《就义诗》就义诗原文:浩气还太虚,丹心照千古。

生平未报国,留作忠魂补。

就义诗译文及注释译文我本为浩然正气而生,仅为国而死,浩气当还于太空,虽我将死,但丹心可永存,可千秋万代照耀后世。

生平早有报国心,却未能报国留下遗憾,留下忠魂作厉鬼仍要为国除害杀敌作补偿。

注释①浩气:正气。

正大刚直的精神。

还:这里是回归的意思。

太虚:太空。

②丹心:红心,忠诚的心。

千古:长远的年代,千万年。

③生平:一辈子,一生。

报国:报效国家。

④忠魂:忠于国家的灵魂,忠于国家的心灵、精神。

魂:作者的原意是指死后的魂灵,这是古人的看法。

就义诗赏析杨继盛,明代爱国将领,曾任南京户部主事,刑部员外郎。

杨继盛坚决主张抗击北方鞑靼的入侵,反对妥协误国。

先是上疏朝廷,弹劾大将军仇鸾误国,后又上疏弹劾奸相严嵩,造毒刑,被杀害,死时年仅四十岁。

杨继盛舍身取义的高尚精神和气节,感动了京城百姓,深得民心,在押解他去会审的途中,观看的百姓充满了街道,以致道路阻塞不能通行,人们不仅齐声叹息,而且为之流下了热泪。

他死了以后,他的朋友王世贞、王遴冒死备下棺材装殓了他, 京城百姓流着泪交相传诵他的弹劾严嵩疏和就义诗。

杨继盛死后七年,严嵩罢官;后十年,严嵩削籍为民,抄没家产,严世藩伏诛;后十一年,明穆宗即位,为杨继盛平反,谥忠愍。

所以杨继盛又被称为“杨忠愍”。

这首诗便是他临刑前作,前二句说自己虽然死了,但浩气仍留天地之间,光耀千古,后两句感慨自己壮志未酬身先死,不禁万分遗憾,但死后若有忠魂在,一定还要补报国家,以偿夙愿。

整首诗寥寥二十字,一片忠贞报国之心,凛然可睹,千载以下读之,也省事为之感动。

就义,是为了正义而付出生命的意思。

作者在诗中表示,自己报国之心不但至死不变,即使死后也不会改变。

诗的大意说:自己虽死,浩然正气回归太空,还存留在天地之间,一颗耿耿丹心,永远照耀着千秋万代。

兵部武選清吏司署員外郎事主事臣楊繼盛謹奏為感激天恩捨身圖報乞賜聖斷早誅奸險巧佞專權賊臣以清朝政以絕邊患事臣前任兵部車駕司員外郎諫阻馬市言不及時本內脫字罪應下獄被逆鸞威屬問官將臣手指拶折脛骨夾出必欲置之於死荷蒙皇上聖恩薄罰降謫不二年間複升今職夫以孤直罪臣不死逆鸞之手已為萬幸而又遷轉如此之速則自今已往之年皆皇上再生之身自今已往之官皆皇上欽賜之職也臣蒙此莫大之恩則凡事有益於國家可以仰報萬一者雖死有所不顧而日夜只懼思所以捨身圖報之道又未有急於請誅賊臣者也況臣官居兵曹以討賊為職然賊不專於外患凡有害於社稷人民者均謂之賊臣觀大學士嚴嵩盜權竊柄誤國殃民其天下之第一大賊乎方今在外之賊惟邊境為急在內之賊惟嚴嵩為最賊寇者邊境之盜瘡疥之疾也賊嵩者門庭之寇心腹之害也賊有內外攻宜有先後未有內賊不去而可以除外賊者故臣請誅賊嵩當在剿絕賊寇之先且嵩之罪惡貫盈神人共憤徐學詩沈煉王宗茂等常劾之矣然止皆言嵩貪污之小而未嘗發嵩僭竊之罪嵩之奸佞又善為撫飾之巧而足以反誣言者之非皇上之仁恕又冀嵩感容留之恩而圖為改邪歸正之道故嵩猶得竊位至今嵩於此時日夜感恩改過可也豈意懼言者之多而益密其彌縫之計因皇上之留而愈恣其無忌憚之為眾惡俱備四端已絕雖離經畔道取天下後世之唾駡亦有所不顧矣幸賴皇上敬天之誠格於皇天上天恐奸臣害皇上之治而屢示災變以警告去年春雷久不聲占雲大臣專政然臣莫大於嵩而專政亦未有過於嵩者去年冬日下有赤色占雲下有叛臣夫曰叛者非謀反之謂也凡心不在君而背之者皆謂之叛然則背君之臣又孰有過於嵩乎如各處地震與夫日月交食之變其災皆當應於賊嵩之身者乃日侍其側而不覺上天仁愛警告之心亦恐怠且孤矣不意皇上聰明剛斷乃甘受嵩欺人言既不見信雖上天示警亦不省悟以至於此也臣敢以嵩之專政叛君之十大罪為皇上陳之我太祖高皇帝親見宰相專權之禍遂詔天下罷中書丞相而立五府九卿分理庶政殿閣之臣惟備顧問視制草不得平章國事故載諸祖訓有曰以後子孫作皇帝時臣下有建言設立丞相者本人淩遲全家處死此其為聖子神孫計至深遠也及嵩為輔臣儼然以丞相自居挾皇上之權侵百司之事凡府部每事之題覆其初惟先呈稿而後敢行及今則先面稟而後敢起稿嵩之直房百官奔走如市府部堂司嵩差人絡繹不絕事無大小惟嵩主張一或少違顯禍立見及至失事又謝罪於人雖以前丞相之專恣未有如斯之甚者是嵩雖無丞相之名而有丞相之權有丞相之權又無丞相之干係以故各官之升遷未及謝恩先拜謝嵩蓋惟知事權出於嵩惟知畏懼奉承於嵩而已此壞祖宗之成法一大罪也權者人君所以統馭天下之具不可一日下移臣下亦不可毫髮僭逾皇上令嵩票本蓋任人圖政之誠心也豈意嵩一有票本之任遂竊威福之權且如皇上用一人嵩即差人先報曰我票本薦之也及皇上黜一人嵩又揚言於眾曰此人不親附於我故票本罷之皇上宥一人嵩即差人先報曰我票本救之也及皇上罰一人嵩又揚言於眾曰此人得罪於我故票本報之凡少有得罪於嵩者雖小心躲避嵩亦尋別本帶出旨意報復陷害是嵩竊皇上之恩以市己之惠假皇上之罰以彰己之威所以群臣感嵩之惠甚於感皇上之恩畏嵩之威甚於畏皇上之罰也用舍賞罰之權既歸於嵩大小臣工又盡附於嵩嵩之心膽將不日大且肆乎臣不意皇上之明斷乃假權於賊手如此也此竊皇上之大權二大罪也善則稱君過則歸己人臣事君之忠也書曰爾有嘉謨嘉猷則入告爾後於內爾乃順之於外曰斯謨斯猷惟我後之德蓋人臣以己之善而歸之於君使天下皆稱頌君之德不敢彰己之能以與君爭功也嵩于皇上行政之善每事必令子世蕃傳於人曰皇上初無此意此事是我議而成之蓋惟恐天下之人不知事權之出於己也及今則將聖諭及嵩所進揭帖刻板刊行為書十冊名曰嘉靖疏議使天下後世皆謂皇上以前所行之善盡出彼之撥置主張皇上若一無所能者人臣善則稱君之忠果若此乎此掩皇上之治功三大罪也皇上令嵩票本蓋君逸臣勞之意嵩乃令子世蕃代票恣父逸子勞之為世蕃卻又約諸乾兒子趙文華等群會票擬結成奸黨亂政滋弊一票屢更數手機密豈不漏泄所以旨意未下滿朝紛然已先知之及聖旨既下則與前所講若合符契臣初見嵩時適原任職方司郎中江冕稟事於嵩曰昨禦史蔡朴參守備許實等失事本部覆本已具揭帖與東樓聞東樓已票送入未知如何東樓者世蕃之別號也嵩雲小兒已票罰俸內分兩等甚有分曉皇上定是依擬臣初甚疑及後旨下果如嵩言即臣所親見一事則其餘可知矣又前經歷沈煉劾嵩皇上將本下大學士李本票擬本又熟軟庸鄙奔走嵩門下為嵩心腹感嵩之恩又畏嵩之威愴惶落魄莫知所措差人問世蕃如何票世蕃乃同趙文華擬票停當趙文華袖入遞與李本李本抄票封進此人所共知也即劾嵩之本世蕃猶得票擬則其餘又可知矣是嵩既以臣而竊君之權又以子而並己之權百官孰敢不服天下孰敢不畏故今京師有大丞相小丞相之謠又曰此時父子兩閣老他日一家盡獄囚蓋深恨嵩父子並專權柄故耳此縱奸子之僭竊四大罪也邊事之廢壞皆原於功罪賞罰之不明嵩為輔臣宜明功罪以勵人心可也乃為壟斷之計先自貪冒軍功將欲令孫冒功于兩廣故先佈置伊表侄歐陽必進為兩廣總督親家平江伯陳圭為兩廣總兵鄉親禦史黃如桂為廣東巡按朋奸比黨朦朧湊合先將長孫嚴效忠冒兩廣奏捷功升所鎮撫又冒瓊州一人自斬七首級功造冊繳部效忠告病乃令次孫嚴鵠襲替鵠又告並前效忠七首級功加升錦衣衛千戶今任職管事有武選司昃字十九號堂稿可查夫效忠與鵠皆世蕃子也隨任豢養未聞一日離家至軍門乳臭孩童亦豈能一人自斬七首級而假報軍功冒濫錦衣衛官爵以故歐陽必進得升工部尚書陳圭告病回京得掌後府印信黃如桂得驟升太僕寺少卿是嵩既竊皇上爵賞之權以官其子孫又以子孫之故升遷其私黨此俑既作仿效成風蔣應奎等令子冒功打死發遣皆嵩有以倡之也夫均一冒功也在蔣應奎等貪冒科道則劾之在嵩貪冒人所共知科道乃不敢劾嵩積威足以鉗天下之口可知矣此冒朝廷之軍功五大罪也逆賊仇鸞總兵甘肅為事革任嘉靖二十九年張達等陣亡正賊寇竊伺之時使嵩少有為國家之心選一賢將賊寇聞知豈敢輕犯京師世蕃乃受鸞銀三千兩威逼兵部薦為大將及鸞冒哈舟兒軍功世蕃亦得以此升官蔭子嵩父子彼時嘗自誇以為有薦鸞之功矣及鸞權日盛出嵩之上反欺侮於嵩故嵩嘗自歎以為引虎遺患後又知皇上有疑鸞之心恐其敗露連累始不相合互相誹謗以泯初黨之跡以眩皇上之明然不知始而逆鸞之所以敢肆者恃有嵩在終而嵩與逆鸞之所以相反者知皇上有疑鸞之心故耳是勾賊背逆者鸞也而受賄引用鸞者則嵩與世蕃也使非嵩與世蕃則鸞安得起用雖有逆謀亦安得施乎進賢受上賞進不肖受顯戮嵩之罪惡又出鸞之上矣此引背逆之奸臣六大罪也嘉靖二十九年賊寇犯京深入失律歸路已絕我軍奮勇正好與之血戰一大機會也兵部尚書丁汝夔問計於嵩嵩宜力主剿戰以伸中國之威以紓皇上之憂可也乃曰京師與邊上不同邊上戰敗猶可掩飾此處戰敗皇上必知莫若按兵不動任賊搶足便自退回以故汝夔傳令不戰及皇上拿問汝夔求救於嵩嵩又曰雖是拿問我具揭帖維持可保無事蓋恐汝夔招出真情故將此言啜哄以安其心汝夔亦恃嵩平日有回天手段故安心不辯及汝夔臨刑始知為嵩所誤乃大呼曰嚴嵩誤我矣此人所共知也是汝夔不出戰之故天下皆知為嵩主張特皇上不知之耳此誤國家之軍機七大罪也黜陟者人君之大權非臣下可得專且私也刑部郎中徐學詩以論劾嵩與世蕃革任為民矣嵩乃於嘉靖三十年考察京官之時恐嚇吏部將學詩兄中書舍人徐應豐罷黜荷蒙聖明洞察其奸將應豐留用夫應豐乃皇上供事內廷之臣嵩猶敢肆其報復之私則在內之臣遭其毒手者又何可勝數耶戶科都給事中厲汝進以論劾嵩與世蕃降為典史矣嵩於嘉靖二十九年考察外官之時逼嚇吏部將汝進罷黜夫汝進言官也縱言不當皇上既降其官矣其為典史則無過可指也嵩乃以私怨罷黜之則在外之臣被其中傷陷害者又何可勝數耶夫嵩為小人故善人君子多與之相反嵩不惟罷其官又且加之罪不惟罰及一身又且延及子弟以故善類為之一空此時計數正人君子能幾人哉是黜陟之權皇上持之以激勵天下之人心賊嵩竊之以中傷天下之善類此專黜陟之大柄八大罪也嵩既專權則府部之權皆撓於嵩而吏兵二部大利所在尤其所專主者于文武官之遷升不論人之賢否惟論銀之多寡各官之任亦通不以報效皇上為心惟日以納賄賊嵩為事將官既納賄于嵩不得不剝削乎軍士所以軍士多至失所而邊方為甚有司既納賄於嵩不得不濫取于百姓所以百姓多至流離而北方之民為甚一人專權天下受害怨恨滿道含冤無伸人人思亂皆欲食嵩之肉皇上雖屢加撫恤之恩豈足以當嵩殘虐之害若非皇上德澤之深祖宗立法之善天下之激變也久矣軍民之心既怨恨思亂如是臣恐天下之患不在徼外而在域中此失天下之人心九大罪也風俗之隆替系天下之治亂我朝風俗淳厚近古自逆瑾用事始為少變皇上即位以來躬行古道故風俗還古及嵩為輔臣諂諛以欺乎上貪污以率其下通賄殷勤者雖貪如盜蹠而亦薦用奔競疏拙者雖廉如夷齊而亦罷黜一人貪戾天下成風守法度者以為固滯巧彌縫者以為有才勵廉介者以為矯激善奔走者以為練事卑污成套牢不可破雖英雄豪傑亦入套中從古風俗之壞未有甚於此時者究其本源嵩先好利此天下所以皆尚乎貪嵩先好諛此天下所以皆尚乎諂源之不潔流何以清風俗不正而欲望天下之治得乎此壞天下之風俗十大罪也嵩有十大罪昭人耳目以皇上之聰明固若不知者何哉蓋因皇上待臣下之心出於至誠賊嵩事皇上之奸入於至神以至神之奸而欺至誠之心無怪其墮於術中而不覺也臣再以嵩之五奸言之知皇上之意向者莫過於左右侍從之臣嵩欲托之以伺察聖意故先用寶賄結交情熟于皇上宮中一言一動一起一居雖嬉笑欷戲之聲游觀宴樂之為無不報嵩知之每報必酬以重賞凡聖意所愛憎舉錯嵩皆預知故得以遂逢迎之巧以悅皇上之心皇上見嵩之所言所為盡合聖意蓋先有人以通之也是皇上之左右皆賊嵩之間諜此其奸一也通政司納言之官嵩欲阻塞天下之言路故令乾兒子趙文華為通政司凡章奏到文華必將副本送嵩與世蕃先看三四日後方才進呈本內情節嵩皆預知事少有幹於嵩者即先有術以為之彌縫聞禦史王宗茂劾嵩之本文華停留五日方上故嵩得以輾轉摭飾其故是皇上之納言乃賊嵩之攔路犬此其奸二也嵩既內外彌縫周密所畏者廠衛衙門緝訪之也嵩則令子世蕃將廠衛官籠絡強迫結為兒女親家夫既與之親雖有忠直之士孰無親戚之情於賊嵩之奸惡又豈忍緝訪髮露不然嵩籍江西去京四千餘裡乃結親於此勢屬不便欲何為哉不過假婚姻之好以遂其掩飾之計耳皇上試問嵩之諸孫所娶者誰氏之女便可見矣是皇上之爪牙乃賊嵩之瓜葛此其奸三也廠衛既為之親所畏者科道言之也嵩恐其奏劾故於科道之初選非出自門下者不得與中書行人之選知縣推官非通賄門下者不得與行取之列考選之時又擇熟軟圓融出自門下者方補科道苟少有忠鯁節義之氣者必置之部屬南京使知其罪而不得言言之而亦不真既選之後或入拜則留其飲酒或出差則為之餞贐或心有所愛憎則唆之舉劾為嵩使令至五六年無所建白便升京堂方面夫既受嵩之恩又附嵩且有效驗孰肯言彼之過乎其雖有一二感皇上之恩而欲言者又畏同類洩露孤立而不敢言而嵩門下之人每張大嵩之聲勢陰阻其敢諫之氣以故科道諸臣甯忍於負皇上而不敢忤於權臣也是皇上之耳目皆賊嵩之奴僕此其奸四也科道雖籠絡停當而部官有如徐學詩之類者亦可懼也嵩又令子世蕃將各部官之有才望者俱網羅門下或援之鄉里或托之親識或結為兄弟或招為門客凡部中有事欲行者先報世蕃知故嵩得預為之擺佈各官少有怨望者亦先報世蕃知故嵩得早為之斥逐連絡蟠結深根固蒂合為一黨互相倚附各部堂司大半皆嵩心腹之人皇上自思左右心腹之人果為誰乎此真可為流涕者也是皇上之臣工多賊嵩之心腹此其奸五也夫嵩之十罪賴此五奸以彌縫之識破嵩之五奸則其十罪立見噫嵩握重權諸臣順從固不足怪而大學士徐階負天下之重望荷皇上之知遇宜深抵力排為天下除賊可也乃畏嵩之巧足以肆其謗懼嵩之毒足以害其身甯鬱怏終日凡事惟聽命於嵩不敢持正少抗是雖為嵩積威所劫然於皇上亦不可謂之不負也階為次輔畏嵩之威亦不足怪以皇上聰明剛斷雖逆鸞隱惡無不悉知乃一向含容於嵩之顯惡固若不能知亦若不能去蓋不過欲全大臣之體面姑優容之以待彼之自壞耳然不知國之有嵩猶苗之有莠城之有虎一日在位則為一日之害皇上何不忍割愛一賊臣顧忍百萬蒼生之塗炭乎況爾來疑皇上之見猜已有異離之心志如再賜優容姑待之恩恐致已前宰相之禍天下臣民皆知其萬萬不可也臣前諫阻馬市謫官邊方往返一萬五千餘裡道途艱苦妻子流離宗族賤惡家業零落幸複今職方才一月臣雖至愚非不知與時浮沉可圖報於他日而履危冒險攻難去之臣徒言取禍難成僥倖萬一之功哉顧皇上既以再生之恩賜臣臣安忍不舍再生之身以報皇上況臣狂直之性生於天而不可變忠義之心癢於中而不可忍每恨壞天下之事者惟逆鸞與嵩鸞已殛死獨嵩尚在嵩之奸惡又倍於鸞將來為禍更甚使舍此不言再無可以報皇上者臣如不言又再有誰人敢言乎伏望皇上聽臣之言察嵩之奸群臣於嵩畏威懷恩固不必問也皇上或問二王令其面陳嵩惡或詢諸閣臣諭以勿畏嵩威如果的實重則置以專權重罪以正國法輕則諭以致仕歸家以全國體則內賊既去朝政可清矣將見賊寇前既聞逆鸞之死今又聞賊嵩之誅必畏皇上之聖斷知中國之有人將不戰而奪其氣聞風而喪其膽況賊臣既去豪傑必出功賞既明軍威自振如或再寇用間設伏決一死戰雖系諳達之頸梟濟囊之頭臣敢許其特易易耳外賊何憂其不除賊患何憂其不絕乎內賊既去外賊既除其致天下之太平何有故臣欲舍死圖報而必以討賊臣為急也然除外賊者臣等之責而去內賊者則皇上之事臣感皇上知遇之厚不忍負荷皇上再生之恩不能忘感激無地故不避萬死為此具本親齎謹奏奉聖旨。