明朝曾因贪官囤藏二亿两白银导致通货紧缩

- 格式:docx

- 大小:7.23 KB

- 文档页数:5

明清粮仓:官员的腐败之场作者:陈珏来源:《中国报道》2009年第05期明清时期,粮仓官员的种种贪污腐败行为,触目惊心。

明清日搠,商品经济高速发展,天下粮仓滋生出不少“粮仓硕鼠”,暗藏着巨大的社会危机。

粮仓官员的种种贪污腐败行为,触目惊心,发人深省。

京城的粮仓历来由地方政府上缴的“国税”即皇粮来补充。

明代之初,也照例由地方解粮进京,清点称量后人仓。

因路途遥远,粮食总免不了人吃马嚼、遇潮霉变、虫咬鼠窃等损耗,被称为“火耗”。

因此,地方政府在向农民征粮的时候,总要比预定数量多征一些,这样可以保证入京后称量时不会出现差额。

这也给贪官污吏带来了可乘之机。

他们往往多报“火耗”,中饱私囊。

在明朝,这种现象愈演愈烈,最嚣张时,“火耗”数量达到了四成以上。

不仅国库皇仓时常有不满之虞,而目百姓对此也怨声载道。

为了加强对粮仓的管理,明朝规定:每年各布政使司(注:相当于地方的民政和财政部门)、府、州、县均需派遣计吏(注:相当于秘书)至户部(注:相当于民政部和财政部),呈报地方财政的收支账目及所有钱谷之数,稍有差错,即被驳回重造账册'并须加盖原衙门官印。

对于此项规定,各布政使司计吏便预持盖有官印的空白账册,遇有部驳,随时填用。

表面上,这是因离户部道远、为免往返奔走的便捷之举,实际上“上有政策,下有对策”。

因为这样一来,官员就可以在空白账册上随意填写数字,虚报数量。

后来,明洪武帝朱元璋得知此种情况大为愤怒,立即下令追查,一次就处死了近10万各贪污的官员,造成了轰动全国的“空印案”。

明代的粮仓腐败有“火耗贪污”和“空印虚报”,清代更甚一筹,又出了另外一个瞒天过海之新招——设置“双层仓”。

所谓的“双层仓”,就是在粮仓中间用木板隔开,然后将下层仓中的粮食贪为己有。

这种遮眼法在当时的确是一种高明的贪赃手段,很多官员用此法瞒天过海,直到死后才被揭开。

此外,隔木板的做法还有应对检查、谎报信息之用。

乾隆年间,曾多次派官员开仓查粮。

白银在明清社会经济中生发的双重效应I. 白银在明清社会经济中的重要性II. 白银的供求关系对明清社会经济的影响III. 白银在明清社会经济中引发的通货膨胀和财富分配不平等问题IV. 白银的流通与商业发展V. 白银在外贸中的作用随着明清社会经济的发展,白银作为货币和商品逐渐扮演了重要的角色。

在本文中,我们将探讨白银在明清社会经济中生发的双重效应,并通过案例分析阐释这些效应。

I. 白银在明清社会经济中的重要性白银在明清社会经济中的地位可以追溯到唐宋时期,但直到明朝中期后期,白银的地位才得到了真正的确认。

明代中期以后,由于诸多原因,明朝实行铸币政策的同时,也开始发行银票以满足周转和交易的需要,而本身市场上的白银数量受到节节上涨的现象带动,这也加深了白银在明清社会的重要性。

在这种情况下,白银被用于贸易和商品交换,成为明清社会经济中的载体。

II. 白银的供求关系对明清社会经济的影响明朝时期因为盛行倒生育,使得农耕品的需求量过大,同时由于政府对白银的需求增加,使得白银供不应求的情况逐渐出现,白银价格因而上涨。

然而,明朝时期商品经济的扩张使得白银紧缺的情况逐渐得到缓解。

在清代,由于政府普遍采取现钞制度,白银产出获取成本降低,由此市场竞争加剧,银价逐渐下跌。

正是这种供求关系的相互作用,使得白银的价格总体趋于平稳。

III. 白银在明清社会经济中引发的通货膨胀和财富分配不平等问题白银的供需关系直接影响了其价格变化,而价格波动也带来了通货膨胀。

由于铸币的制约,产生了白银缺乏,需求增加的矛盾,从而导致物价的过分繁荣,其结果就是通货膨胀。

这样的情况下,富者并不会遭到大损失,而穷人却会因为不敢购买商品而变得更加贫穷。

此外,白银的汇率让外国商品在中国更加便宜,损害了中国本土市场的发展。

IV. 白银的流通与商业发展白银的发行和流通成为商业的重要推动力。

在明朝和清朝的商业活动中,白银成为人们支付价格的主要手段,同时也成为了商品的国际结算货币。

崇祯的经济失败:白银持续大量流入加速明朝灭亡?明朝从中前期开始繁荣,到万历时期达到顶峰。

有些人不以为然,源于宋朝一般年份的财政收入达到7000万贯以上,相当于7000万两白银,而万历时期一般是1500万两白银。

这里有两个问题,明朝的税率比较低,因为大多数朝代基本都是三十税一,而明朝中后期很多时间是五十税一,税率下降,在相同经济总量下,财政收入下降;其次,明朝白银的购买力强于宋朝,1500万两的购买力相当于宋朝6000万两(仅以京城的粮食价格换算),这是个大约数,所以,明朝最繁荣的时候或许比不上宋朝的顶峰时期,但和一般时期相差不大。

明朝中前期持续发展,万历时期达到繁荣的顶峰,原因是什么哪?第一,明朝的商品在国际市场上具有强大的优势。

明代中期,中国商品如生丝丝织品瓷器茶叶棉布砂糖粮食药材等,在国际市场上有强大的竞争力,享有很高的声誉,这在很多地方都有记载,无需赘述。

另外一方面,中国劳动力资源丰富,劳动成本低,由于宋朝开始经济发展的很快,白银需求的增长一直快于供给的增长,所以,明代白银的购买力相当于宋元时期的两三倍以上,简单的说,就是明朝中前期银子很贵,所以,银子标价的商品价格低。

这一时期,欧洲经历了100年左右的通货膨胀,很多商品的价格上涨了两三倍。

综合因素造成明朝商品在国际市场上不仅有质量优势,还有价格优势,欧洲产品在美洲的市场被明朝占领,甚至欧洲自己的市场也一样。

质量优势加上价格优势,结果就是大额持续的贸易顺差。

而日本美洲非洲欧洲都是逆差国或地区。

有一组数据可做说明,有专家估算,1590-1602年,美洲白银通过太平洋流入菲律宾的是2000吨左右,1602-1636年约为2400吨,1636-1644年是210吨,菲律宾没什么产业,都是转口贸易,这些白银基本上都流入明朝。

第二,1622年之前八九十年间,中国的金银比价是1:5.5--1:8,银贵金贱,而欧洲是1:11.5--1:13,银贱金贵,只要把欧洲的白银运到中国,然后换成黄金运回去,就是一本万利,也就是套利,所以,中国的资本---白银持续流入。

明朝的王朝衰落明代末年的危机与社会动荡明朝的王朝衰落——明代末年的危机与社会动荡明朝是中国历史上一个辉煌繁荣的王朝,但在明代末年,王朝却经历了一系列的危机和社会动荡。

这些危机的产生有着复杂的原因,既包括内忧外患,也与王朝自身的制度和政策有关。

本文将从经济危机、民族压力、权力斗争和社会动荡四个方面对明代末年的危机进行论述。

一、经济危机明代中期以来,明朝的经济发展遭遇了一系列严重的困扰,导致明代末年经济出现极大的困难。

其中最突出的问题是财政赤字和通货膨胀。

在明代后期,战乱频繁、士兵俸禄不发等问题导致了财政赤字的增加,财政压力巨大。

同时,明朝采取了铸造过量铜钱的政策,导致通货膨胀严重,人民生活水平急剧下降。

二、民族压力明代末年,明朝面临着来自内外的民族压力。

外来的压力主要来自满洲人和蒙古人的入侵。

特别是后金的崛起,对明朝的北方边境构成了巨大威胁。

而内部的压力则主要来自于汉族和少数民族之间的矛盾。

明朝统治者对待少数民族的政策不当,导致民族关系紧张,各族人民的不满情绪日益高涨。

三、权力斗争明代末年,明朝王朝内部的权力斗争也加剧了社会动荡。

宦官的干政成为明朝政治的一大特点。

宦官滥用职权,甚至篡夺皇位,严重干扰了国家的政治和社会秩序。

而朝廷内部的权臣也成为了权力斗争的焦点。

例如,张居正、杨继盛等权臣的崛起与强大,造成了一系列政治斗争,政治腐败和社会动荡不断加剧。

四、社会动荡随着经济危机和权力斗争的加剧,明代末年社会动荡不断升级。

农民起义成为了当时社会的主要特征。

李自成领导的农民起义规模庞大,对明朝政权造成严重冲击。

与此同时,地方的豪强势力也在不断壮大,成为社会秩序的重要破坏力量。

社会动荡导致社会秩序紊乱,人民生活水平急剧下降,对明朝王朝的统治产生了严重威胁。

总结:明代末年的王朝衰落是一个复杂的过程,经济危机、民族压力、权力斗争和社会动荡相互交织,共同加速了明朝末年的王朝衰落。

这一时期的危机既是王朝内部制度和政策问题的集中体现,也反映了明代末年中国社会的深层次矛盾。

明朝白银与经济增长关系的实证研究一、引言明朝时期,白银成为一种非常重要的货币用于交易和储备,明朝白银的产量与质量在当时处于领先地位。

然而,白银在明朝期间的发展趋势及其对经济增长的贡献一直是历史学者和经济学家探讨的话题。

本文将围绕明朝白银生产与经济增长的关系,展开实证研究,以期为人们对白银经济的认识提供有用的资料。

二、文献综述在过去的几十年里,关于明朝白银影响经济的研究逐渐增多。

文献综述发现,现有的历史学家和经济学家的研究结论存在不一致性。

在这些研究中,大致可以归纳出以下几种观点:第一,白银增加了明朝经济的财富。

通过促进贸易和增加国库储备,白银的发现与商业活动的扩张形成了一个正反馈的循环。

第二,白银产量的增长是因为对白银的需求增加,而不是对白银供给的增加。

同时,由于白银是高附加值产品和高收入工人的主要媒介,因此增加白银财富集中在富人手中,从而导致了财富不平等的加剧。

第三,国家对白银的控制带来了经济约束。

明朝皇帝通过预先划定价格和限制私人铸币等方式,在控制白银市场发挥作用的同时施加了高昂的成本。

三、数据分析为了更好的分析白银生产与经济增长的关系,需要收集有关白银产量、价格、经济增长以及相关变量的数据。

这里我们首先列举5个标题:1. 明朝白银产量与经济增长的关系我们可以利用当时有限的白银数据,采用OLS回归方法研究白银供给与经济增长之间的联系,并探讨白银增加经济财富的机制。

2. 白银的进出口与商品贸易我们可以研究白银对明朝贸易的影响,并比较国内白银市场的活动与国际贸易市场之间的联系。

3. 白银在明朝经济中的角色我们可以分析白银在当时经济中的周转,并研究白银在作为货币或储备时的价值。

4. 国家的白银政策与经济限制我们可以研究国家对白银进出口贸易以及铸币方面的政策,以证明政策对于经济发展及白银市场运作的影响。

5. 白银对社会财富分配的影响我们可以研究白银的控制对社会财富分配的影响,以及白银工人的收入与贫富不平等关系的实证研究。

为什么历朝历代到了后期,总是会出现财政崩溃呢?来源:网易自媒体大家发现一个问题没有,历史上的历朝历代到了最后,都为了钱的事情发愁起来。

一般到了朝代的最后,都靠“纳捐”来度日了,“纳捐”说白了就是卖官换钱。

其实很多朝代之所以拜拜再见,都是因为一个原因——没钱了、财政崩溃了。

剧照:崇祯帝筹钱啦!明朝最后的故事大家应该最清楚了,崇祯皇帝搞到后来真的是山穷水尽了,国库里面一毛都没有了。

崇祯帝没有办法只有拉下老脸向广大官员和亲戚们筹钱,可是大家为了自己的荣华富贵依然决定一毛不拔,不过后来李闯王帮崇祯报了仇,一下子榨出了官员们几千万两的银子。

到底为什么到了历朝历代的后期,总是出现财政崩溃这个事情呢?我来带大家一探究竟吧:皇帝们开销大皇帝们除了需要支付给帝国官员们不菲的工资以外,自己也需要花钱的。

皇帝们有自己的大房子要修、老婆孩子要养、各种休闲娱乐设施要齐全,宫里还住着几千上万个打工人员(太监、宫女们),这每一项开支都是皇帝自己支付的,而且还不能拖欠工资。

除了上面的开支以外,还有一大批的“闲人”要养活。

这些人基本不上班、不工作、也不从事任何劳动,但是每年花钱却和流水一样多,给少了还容易引起不稳定的因素。

这批哥们有一个共同的名字——皇族。

往往一个朝代开始的时候皇族人数不是特别多,这点大家应该也理解,广大“老爷们”还没有“开枝散叶”。

可是越往后这人就越多,有时候成几何倍数的上涨起来。

例如:由于明朝继承了朱元璋的政策:优待皇族,到了崇祯时期,光是皇族们养老、医疗、娱乐等等的花费,一年就占了国家财政的一半了,这还不算贪污的钱。

历朝历代从来不缺少中间商吃差价的问题、也从不缺少中间商——贪官污吏。

这帮人存在的最大意义就是:“挖封建主义的墙角”——他们让古代的社会治理成本居高不下。

上面拨下来的钱大部分被他们装进了私人腰包,至于老百姓能得到啥好处,这主要看他们的心情了。

那为什么古代像和珅、蔡京、刘瑾这样的大贪官屡屡出现呢?1、犯罪成本太低了,简单来说抓住的贪官与正在贪的人总数比起来,估计不到百分、千分、万分之一。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

各朝皇帝攒私房钱有绝招皇帝如何侵吞国家财产

导语:中国历史上有一个传统,就是皇室财政与国家财政很多时候还是分开的,皇家的归皇家,国家的归国家,不过,因为天下是私家的天下,皇帝免不了

中国历史上有一个传统,就是皇室财政与国家财政很多时候还是分开的,皇家的归皇家,国家的归国家,不过,因为天下是私家的天下,皇帝免不了常常要把手伸到国库中,把国库的钱财窃取到皇家的小金库中。

“普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”,既然家国都一体化了,那么皇帝就不应该再有什么私房钱,不应该私设小金库。

道理虽然如此,但事实上在清朝以前,皇帝照样有独立于国家财政的小金库。

说是小金库,其实并不小,里面的钱财可能比外朝国库的还要多。

所以,古代皇帝的小金库并不是钱财少,只是私密而已。

中国历史上有一个传统,就是皇室财政与国家财政很多时候还是分开的,皇家的归皇家,国家的归国家,不过,因为天下是私家的天下,皇帝免不了常常要把手伸到国库中,把国库的钱财窃取到皇家的小金库中。

先拿西汉来说,当时国家规定的田赋、14岁以上成年人的人头税、卖官鬻爵的收入、盐铁专卖的收入都归国家所有;而土贡、山泽园池的出产、关税酒税的收入,都归皇家所有。

有意思的是,14岁以下未成年人的人头税,叫做口钱,每年23文,其中的20文归皇家,3文归国家。

就是说,皇帝及其老婆孩子潇洒挥霍的费用中,有不少就来自3岁到14岁孩子的人头税。

那么,小孩人头税对老百姓有多大的影响呢?

历史记载,大臣贡禹上奏皇帝说,有些人家因为交不起孩子的口钱,孩子一生下来就被掐死了。

按理说,一个孩子一年23文钱好像并不多,

生活常识分享。

明史杂谈——明朝中后期的财政困局明朝中后期的财政困局,是一个十分复杂的问题,主要体现在两个方面:一是明代中期财政支出和收入严重不匹配;二是明代中期国库储备和民间税收严重不足。

明朝中后期是中国历史上一个十分特殊的时期,不仅经济发展受到严重的影响,而且在政治方面也出现了许多的危机。

这一时期,在朱元璋制定的一系列行之有效的政策措施上不断进行调整、创新,但却未能取得理想效果,最终不得不依靠对财政制度进行大变革。

虽然明成祖朱棣通过一系列改革措施成功地解决了困扰明王朝多年的财政困难问题,但是由于种种原因却未能彻底解决明朝中后期财政上遇到的诸多难题。

虽然明成祖在位期间通过一些政策对明朝中期税收造成了一定程度上的影响,但是他死后明王朝却陷入了无钱可用的尴尬境地。

在嘉靖年间和万历年间,明朝中后期国家出现严重财政危机,这一现象主要是由于明朝中期财政支出和收入严重不匹配以及民间税收严重不足所导致。

本文在简要介绍明代中期基本情况之后,主要从明代中期两个时期――嘉靖与万历之间来对这一时期国家财政出现危机的原因进行分析。

嘉靖时期嘉靖时期,国家面临着严重的财政危机,为了解决财政危机,嘉靖皇帝曾多次下诏对国家财政进行调整。

由于嘉靖时期出现了很多弊政,再加上他本人是一个昏庸无能的皇帝,导致他执政后期出现的弊政在一定程度上阻碍了社会的发展。

不过,在嘉靖后期还出现了不少积极的改革措施:如官员财产公开制度、实行“一条鞭法”等。

这些政策使得明王朝财政状况有所好转,但是总体来说并没有达到预期目标。

由此可见在明代中期国家面临财政危机时,国家往往会选择对财政进行调整和改革。

而在嘉靖时期虽然出现了不少有利于民生、推动经济发展的举措,但这也使这一时期财政形势进一步恶化起来。

国家财政在经历嘉靖时期的短暂恢复之后又再次陷入到了无钱可用的尴尬境地。

万历皇帝朱翊钧在位期间,由于其在位期间国家实行了一系列经济政策使得社会生产有所恢复,但却也出现了一定程度上的停滞现象,国库中财政收入下降。

明帝国8亿存量的白银去哪了?李自成为何在国库中只找到10万两?欢迎阅读编者导读公元1601年,三艘葡萄牙货船从东南亚驶向澳门,其中有一艘在南中国海区域沉没。

几百年后,水下考古队员们开始打捞并统计这艘沉船里的所有文物,令所有人为之惊叹的是:单单在这一艘沉船上,就发现了10000公斤的葡萄牙银币和大量香料。

而当时,一公斤的葡萄牙银币大约可折算成明朝的白银375两。

也就是说,这艘不幸沉没于500年前中西方海上贸易路线中的葡萄牙商船,曾经携带375万两白银和价值不菲的香料开往中国,并期望在这里谋求更高的利润。

直至16世纪末,明代由户部直接管理的太仓银库岁入为400万两白银。

尽管不能把这艘葡萄牙商船带来的财富与明朝政府收入作为一个等同的概念来考量,但显而易见的是:明代中国的社会经济状况和政府财政决策将在很大程度上受到海外商业贸易的影响,那个长期占据世界GDP总量三分之一的华夏古国,即将在滚滚涌来的世界商业大潮中,选择自己今后数百年的发展方向。

参考图历史的发展轨迹大多由很多个因果关系组成,明代中后期逐渐走向自我封闭的贸易政策,同样也有着促使其发生剧变的原因。

谈艺这篇文章,将尝试和大家一起讨论这个极具意义的话题,因为在20年前,国际金融巨鳄索罗斯曾再一次尝试用巨量的国际资本来冲击亚洲,并引发了震惊世界的亚洲金融风暴。

当泰国、新加坡、印尼、韩国、日本以及香港的金融市场蒙受巨大损失之时,在500年前的明帝国,也同样饱受国际资本干预的煎熬。

而所引发的一系列连锁反应,足以让每个历史爱好者侧目驻足。

下面,谈艺就邀请各位读者和我一起,重回500年前的白银帝国时代,品味大明王朝在世界商贸金融博弈中那段惊心动魄,波谲云诡的历史往事!世界上最富有的国家:大明帝国明史专家郭松义教授曾估算过,明代南方水稻产区每亩稻谷产量为3石,折合市价1800文,即1.8两白银。

同一时期北方小麦每石价格约为稻谷的70%。

公元1601年,两种主要粮食的全国总产量约5亿石,折合银价约3亿两白银。

大明宝钞制度的崩溃与财政压力明朝初年的大明宝钞,是中国古代史上最后一种纸币。

但是历来受到的关注都远不及宋元时期的纸币。

实际上,大明宝钞对明朝以来中国经济的发展,对近现代中国的经济问题,都有着更加深刻的借鉴意义。

本文试图通过简单的分析,揭示大明宝钞崩溃的原因,为今天的货币政策提出借鉴。

关键词:明朝,宝钞,财政压力。

大明宝钞是洪武八年(1375年)发行的,主要流通于明初的一种纸币,在中国金融史上占有重要的承上启下的地位,它的崩溃,标志着中国古代纸币的衰落和白银货币化的最终完成。

很多人都认为,在明朝初年的背景下建立这一制度是错误的,其实不然。

在明朝初年的历史背景下,建立这一制度不仅是合理的,甚至可以说是唯一的选择。

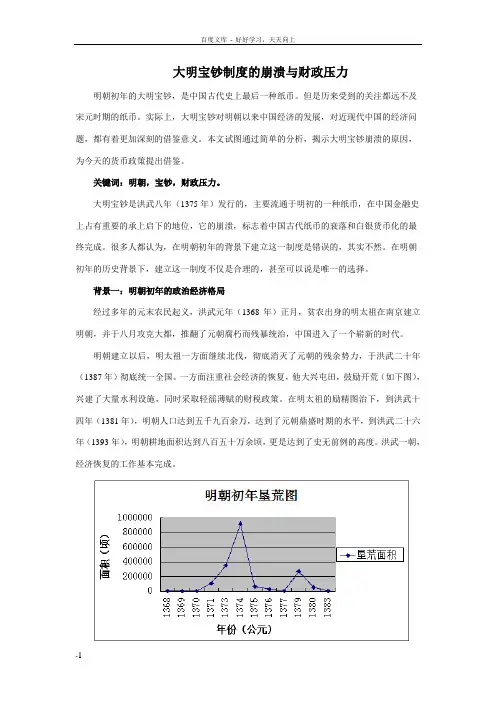

背景一:明朝初年的政治经济格局经过多年的元末农民起义,洪武元年(1368年)正月,贫农出身的明太祖在南京建立明朝,并于八月攻克大都,推翻了元朝腐朽而残暴统治,中国进入了一个崭新的时代。

明朝建立以后,明太祖一方面继续北伐,彻底消灭了元朝的残余势力,于洪武二十年(1387年)彻底统一全国。

一方面注重社会经济的恢复,他大兴屯田,鼓励开荒(如下图),兴建了大量水利设施,同时采取轻徭薄赋的财税政策。

在明太祖的励精图治下,到洪武十四年(1381年),明朝人口达到五千九百余万,达到了元朝鼎盛时期的水平,到洪武二十六年(1393年),明朝耕地面积达到八百五十万余顷,更是达到了史无前例的高度。

洪武一朝,经济恢复的工作基本完成。

经历了建文朝短暂的内战之后,明朝在永乐朝进入鼎盛时期,人口和耕地面积稳中有升,商业手工业也得到了很大的发展,对外贸易空前繁荣。

但是永乐皇帝好大喜功,多次发动战争,一定程度上阻碍了经济的进一步发展。

到了洪熙,宣德年间,随着对外战争的停止,社会经济迎来了又一次大发展。

总之,明朝初年是一个经济得到快速恢复与发展的阶段,是中国历史的一个新的高峰。

经济的繁荣为大明宝钞的施行,提供了坚实的经济基础。

明代通货膨胀与银子经济明代是中国历史上一个非常重要的时期,其经济、文化和政治发展都有着深远影响。

其中,经济发展是明代最为引人注目的方面之一。

在明代,银子经济起着非常重要的作用,但同时也伴随着严重的通货膨胀问题。

本文将就明代通货膨胀与银子经济这一话题展开深入探讨。

一、银子经济的兴起明朝初年,因为战乱的影响,人民纷纷将财产转换为黄金、银子等贵重金属,这导致了大量的货币外流,使得明代国内缺乏有效的货币流通手段。

为了解决这一问题,朝廷开始大力推行铸银政策。

明初时期银子的流通还并不十分普遍,且在当时仍有被一些人贬低的情况。

但到了明朝中期,随着银子经济的兴盛,银子逐渐成为了主要的贸易货币,甚至在一定程度上代替了钞票的地位。

此时期的银子特别以明永乐、宣德年间的嘉靖重宝为代表,嘉靖重宝随着嘉靖年间的发行量高达数千万两,是明代的主要通货之一。

银子经济的兴起,对于明代的经济发展起到了非常重要的推动作用。

在这个过程中,银子被广泛使用,使得财富能够更加便捷、更快速地流通,并促进了商业的繁荣和发展。

二、通货膨胀问题的严重性然而,随着银子经济的迅速发展,通货膨胀也成为了当时严重的问题。

明代中后期,银子的发行量逐渐增加,而人们的购买力并未随之增加,从而导致了通货膨胀严重。

具体表现为日用品和生活必需品的价格暴涨,生活成本大幅增加。

造成这种局面的原因,一方面在于银子的发行量过大,另一方面则在于生产力的增长没有跟上货币供应量的增加。

明代中后期,虽然农业生产力得到了一定的提升,但城市商业、手工业和工匠产业等则较少改进,导致商品生产成本居高不下,同时,也使得整个经济系统的连锁反应在通货膨胀下愈发严重。

伴随通货膨胀而来的,还有汹涌的物价波动。

据记载,明代中期的物价发生了较为明显的波动,一度导致了社会经济的混乱,给人们的生计带来了不可承受之重,到了明朝末期更是物价急剧上涨。

而经济的贫困化,又进一步加剧了社会的贫富差距,使得开发劳动资本极为困难。

中国明代货币白银化的原因及影响1. 引言1.1 中国明代货币白银化的背景在中国明代时期,货币白银化是一种明显的趋势。

这种现象主要是指在明代时期,白银在经济生活中日益占据主导地位,成为主要货币。

这一现象不仅在中国内地广泛存在,而且还在国际贸易中发挥着重要作用。

中国明代货币白银化的背景可以从多个方面进行解读。

随着中国与外部世界的贸易联系加强,白银逐渐成为国际贸易中的重要支付手段。

中国对外贸易的增加,进一步推动了白银在中国境内的流通和使用。

外部需求的增加也加速了中国明代货币白银化的进程。

中国明代货币白银化的背景是政治稳定、经济繁荣以及与外部世界的贸易联系加强。

这些因素共同促成了中国明代货币白银化这一显著的现象的出现。

1.2 中国明代货币白银化的意义中国明代货币白银化的意义在于推动了中国经济的发展和国际贸易的繁荣。

白银的普及和广泛使用使得商品交易更加便利和流畅,促进了商业的繁荣和市场的扩大。

白银化也提高了中国在国际贸易中的地位,使得中国的商品能够更好地进入国际市场,并且增加了中国与外国之间的经济往来。

白银化还促进了中国各地之间的联系和交流,有利于政治上的统一和文化的传播。

中国明代货币白银化的意义在于推动了中国的经济发展和国际贸易,促进了政治和文化的交流,对中国社会产生了深远的影响。

2. 正文2.1 政治因素导致的白银化在中国明代,政治因素是导致货币白银化的重要原因之一。

在这一时期,明朝政府的财政困难导致了对白银的需求增加。

明代政府面临着军费、官员俸禄等方面的支出压力,而金属货币的供应受到限制,使得白银成为政府征税和交易的主要货币。

明代政府还通过颁布一系列法令和政策,推动了白银化的进程。

明太祖朱元璋曾颁布《钦定宝泉纯器令》,规定了明代铸币的纯净度和规格,为白银在明代货币体系中的地位奠定了基础。

明代政府还通过对外贸易的发展推动了白银的流通。

明代时期,随着海上丝绸之路和陆上丝绸之路的重新开通,大量的白银从西方国家和东南亚等地进入中国市场,成为中国货币体系中的重要组成部分。

中国明代货币白银化的原因及影响中国明代是历史上一个非常繁荣的时期,货币白银化是明代货币体系中的一个重要特征。

白银作为主要流通货币的趋势在明代得到显著发展,并且对于当时经济社会生活产生了深远的影响。

那么,白银化的原因是什么?又给明代社会带来了怎样的影响呢?2. 农民经济的发展明代时期是中国农民经济发展的时期,农产品大量产出,需要更多的货币来进行交易。

白银因其珍贵稀有,易于储存和流通,受到了广泛的欢迎。

3. 皇家税收制度改革明代实行均田制,对农业生产实行赋税制度,皇家需要大量的货币来进行税收,白银作为便捷的交易货币,得到了更广泛的应用。

4. 物价稳定从明初到中期,中国的物价相对稳定,没有出现大规模的通货膨胀或通货紧缩,这为白银的流通提供了良好的基础。

二、中国明代货币白银化的影响1. 增加了货币的稳定性白银作为主要的流通货币,给明代的货币体系带来了更多的稳定性。

人们可以更加方便地进行交易和储蓄,促进了经济的发展。

2. 推动了商品经济的发展白银的普及促进了商品经济的发展,农产品、手工业产品、矿产品等都可以更加方便地进行交换和交易,促进了经济的多元化和繁荣。

3. 促进了国际贸易的发展白银作为流通货币的使用,促进了中国与其他国家的贸易往来,推动了国际贸易的发展,加快了中国与外部世界的联系。

4. 社会生活的改变白银的流通,也改变了明代社会的生活方式。

人们更加重视财富的积累和储蓄,经济活动更加频繁和多样化,社会阶层之间的财富差距加大,对于社会结构和人们的交往方式都有一定影响。

中国明代货币白银化是一个和谐的现象,在当时促进了中国经济的发展和国际贸易的繁荣。

也需要看到,在白银化的过程中,也出现了通货膨胀、社会阶层分化等问题。

这对于我们如今的时代也提出了一定的启发,我们需要在经济发展的过程中不断改良货币体系,更好地保障人民生活水平的提高和社会的稳定。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢明朝时期竟因贪官囤藏二亿两白银导致通货紧缩导语:清代有个历史学家,叫做赵翼,著有一部《廿二史札记》。

在这部历史札记中,赵翼提出了一个定律:“贿随权集,权在宦官,则贿亦在宦官;权在清代有个历史学家,叫做赵翼,著有一部《廿二史札记》。

在这部历史札记中,赵翼提出了一个定律:“贿随权集,权在宦官,则贿亦在宦官;权在大臣,则贿亦在大臣,此权门贿赂之往鉴也。

”翻译成今人耳熟能详的说法,就是“权力导致腐败,绝对的权力绝对导致腐败”的意思。

在谈到明代的官场腐败时,赵翼列出了一个“贪官财富榜”,说这些贪官“其富亦骇人听闻”。

上榜的有八个人,其中五人是太监,这也符合“贿随权集”的定律,因为明代是继汉唐之后第三个宦官擅权的朝代。

以时间为序,这五个财产惊人的太监分别是:正统朝的权监王振,权倾朝野,百官拜会他,送的礼至少是一百两白银,送到一千两的人,可以获得美酒招待。

王振死后被抄家,结果搜出“金银六十余库,玉盘百,珊瑚高六七尺者二十余株”。

弘治朝的李广,被抄家时也搜出“黄白米各千百石”。

当时的孝宗皇帝还不知道“黄白米”是什么,惊奇地问:李广一个人要吃这么多米吗?左右告诉他:黄白米只是隐语,黄米是指黄金,白米是指白银。

到了正德朝的刘瑾,贪污指数已是王振的十倍,百官拜见,至少要送一千两白银。

刘瑾事败后也被抄家,籍没之数为“大玉带八十束,黄金二百五十万两,银五千万余两,他珍宝无算”。

赵翼记录的数字还有些保守,按照成书于嘉靖初年的《继世纪闻》记载,刘瑾的家产是“金共一千二百零五万七千八百两,银共二万五千九百五十八万三千八百”,即黄金有1205.78万两,白银有2.59亿两。

《亚洲华尔街日报》曾经评出50个世界级的“千年最富”,刘瑾也榜上有名,报纸原文也是说刘瑾生活常识分享。

龙源期刊网

古代没收贪官财产如何处置

作者:李树政

来源:《养生保健指南》2013年第12期

皇帝下诏籍没官员的不义之财,悉数收归国库吗?不尽然。

从史料来看,还有几种不同的做法:有的充减天下税租的一半;有的赏赐当地道府代民租;有的建议充作边防军费开支;有的追赃之后私授宗室至亲;有的被收入皇帝的“小钱柜”,等等。

明神宗万历十二年(1584年),下诏抄没首辅张居正的家财。

史载,抄没江陵张家的家

财约白银10万两以上。

明代官俸微薄,万历朝尚书(正二品)全年俸银只有152两。

10年也不过1500余两。

因此,10万两之数,当属来历不明的家财。

偏偏福王朱常洵看上了籍没张家的财产,开口向明神宗讨要。

对于这个深受宠幸的郑贵妃所生的宝贝儿子,明神宗一口答应了。

清仁宗嘉庆四年(1799年)正月,乾隆驾崩,嘉庆皇帝立即下诏将和珅革职下狱,并赐

其自尽,籍没家产。

最后,籍没和珅家财总估达白银2.2亿余万两,相当于国家全年赋银的十之六七。

这些赃款并没有存入户部国库,全部收归内务府,也就是皇帝的“小钱柜”。

当时,流传的民谣:“和珅跌倒,嘉庆吃饱”。

如此而已。

明朝灭亡的罪魁祸首——银根紧缩1438年,在南京,朱元璋建立了大明王朝。

200多年后的1644年,努尔哈赤领导清军推翻了盛极一时的朱家王朝。

一个根基稳固的王朝在不长的时间里被灭亡,其中的原因必然不少。

比如,统治者的腐败,天灾导致民不聊生从而引发的农民起义,奸臣、宦官专政等。

但我们不能忽略其中一个重要因素,那就是经济方面的危机导致了明朝的灭亡。

可以说,这是大明王朝走向衰亡的罪魁祸首。

明朝中后期,由于统治者实行了开放的政策,使得很多沿海的城市成了商品的集聚地。

在此时,各种时机都已经成熟,中国出现了资本主义萌芽,在江南等富庶的地区都有了家庭作坊式的店铺。

在此时,对外贸易的扩大化使得国内生产日益专业化、市场化。

这虽然是好事,但其中也隐藏着危机:粮食生产的区域化、市场化可能会造成、加剧粮食危机,如果这个地区不种植粮食,粮食生产风险就是巨大的。

在当时,统治者没有发行纸币,而是使用白银、黄金、铜作为流通货币,但是中国不盛产贵金属,所以一直以铜币作为流通货币,至于白银与黄金则是一直依赖进口。

由于当时中国的出口业非常的发达,大量的瓷器与茶叶都销往到欧洲,所以大量的白银也流入到国内来,越来越多的白银就使得白银的产量供大于求,白银的价格也就随之变低。

但是到了明朝后期,由于当时赖以生存的白银产地美洲出现了产量降低的状况,所以流入到中国的白银数量减少,而社会的上层人士,沉迷于满洲产的“人身、鹿茸、貂皮”等东北三宝,使得大量的白银都流往满洲,国家的财政由此短缺,后来发生了农民起义,满洲也过来夹击,国内并没有多余的财政支出去打仗,所以便很快在战争中溃败。

不久,辉煌了200多年的大明王朝也灭亡了。

明朝灭亡的原因在现代社会还是具有重要启示的,导致明朝灭亡的罪魁祸首就是因为当时的银根紧缩。

银根指的是市场上货币周转流通的情况。

紧缩银根也就是市场需要货币少而实际流通于市场的货币量过大,国家银行采取一系列措施减少流通中的货币量的措施。

在明朝中后期,由于美洲的产银量变低,所以中国的白银进口量也就随之减少,但是当时社会上对于白银的需求是非常大的,当时的达官贵人都比较喜欢用白银来购买“人身、貂皮、鹿茸”等东北三宝以此来炫富,使得大量的白银流到满洲去,而政府的财政收入却非常的少。

明朝吞噬了全球白银,却也吞噬了自己西方历史学家曾指出,明朝晚期中国拥有世界1/3的白银贵金属,也曾出现资本主义雏型,科技、文化都领先全球,那么何以明朝会轰然倒塌?当时官商勾结、官商一体等腐败行为猖獗,身为货币或货币储备的白银大量涌入中国,并未造福大多数人民,于是在大规模天灾打击下,明朝亡于农民起义军,最后满人入关一统江山。

明永乐年间,郑和7下西洋,开启人类航海、地理大发现的纪元。

但就算「郑和到了美洲又如何?」,原因在明朝政府自始至终都想垄断贸易利润,把持朝贡经济,另执行自以为是的「国安政策」,由朱元璋制定边关对蒙古的马布帛交易、对藏族的茶马贸易,便抱持官方垄断思想。

一条鞭法改革,反映了赋役折银的趋势,同时又从赋役层面上进一步巩固了白银在国计民生中的地位。

到明代后期,国库收支是以白银为主,而铜钱则降到了无足轻重的地步。

国库收支中铜钱的数量不到白银的百分之一,甚至不及千分之一。

这与宋代国库收支以钱币为主是完全不同的。

明代的白银,可以说笼罩在国计民生的方方面面。

清初学者顾炎武的《天下郡国利病书》说,为方便交易,“虽穷乡僻壤,亦有银秤”。

这在从欧洲来的传教士的记载中也可以证实。

明末,一位名叫拉斯戈台斯的神父记录下了以下这样的细节。

他说:“每个中国人在购买东西时都会随身带着一把钢剪,根据货物的价格把银锭绞成大小不等的银块,再用戥子称出小银块的重量。

人们在做这件事情时非常熟练,如果需要二钱银子或者五厘银子,他们往往一次就能凿下准确的重量。

”他还说:“在中国,连孩子们都会估量银锭的重量和成色。

人们会随身带着一个类似铜铃的东西,里面装着蜡块,用来收集剪下来的银屑。

当银屑积累到一定量的时候,人们把蜡块熔化,就可以回收银子。

”太平洋丝绸之路,给中国输入了大量的白银。

然而,在进入中国后,白银便在这里沉淀下来。

1621 年一位葡萄牙商人谈道:“白银在全世界游荡,直至流入中国。

它留在那里,好像到了它的天然中心。

”对这一说法的一种解释是,作为当时世界上最大的经济体的中国,需要大量的货币;另一种解释是,中国人把白银用于置田买地,或者储藏起来。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢明朝曾因贪官囤藏二亿两白银导致通货紧缩

导语:明朝巨贪严嵩被削官还乡,严世蕃被斩首,严氏家产被籍没。

抄家时,官府调派了十艘大船来运严家囤藏的白银,结果“载以十巨艘,犹弗胜”,大

明朝巨贪严嵩被削官还乡,严世蕃被斩首,严氏家产被籍没。

抄家时,官府调派了十艘大船来运严家囤藏的白银,结果“载以十巨艘,犹弗胜”,大船还有些吃力,这要是叫来十六匹驴子搬运,绝对会活活累死四匹以上。

明朝太监的天量财富

清代有个历史学家,叫做赵翼,著有一部《廿二史札记》。

在这部历史札记中,赵翼提出了一个定律:“贿随权集,权在宦官,则贿亦在宦官;权在大臣,则贿亦在大臣,此权门贿赂之往鉴也。

”翻译成今人耳熟能详的说法,就是“权力导致腐败,绝对的权力绝对导致腐败”的意思。

在谈到明代的官场腐败时,赵翼列出了一个“贪官财富榜”,说这些贪官“其富亦骇人听闻”。

上榜的有八个人,其中五人是太监,这也符合“贿随权集”的定律,因为明代是继汉唐之后第三个宦官擅权的朝代。

以时间为序,这五个财产惊人的太监分别是:

正统朝的权监王振,权倾朝野,百官拜会他,送的礼至少是一百两白银,送到一千两的人,可以获得美酒招待。

王振死后被抄家,结果搜出“金银六十余库,玉盘百,珊瑚高六七尺者二十余株”。

弘治朝的李广,被抄家时也搜出“黄白米各千百石”。

当时的孝宗皇帝还不知道“黄白米”是什么,惊奇地问:李广一个人要吃这么多米吗?左右告诉他:黄白米只是隐语,黄米是指黄金,白米是指白银。

到了正德朝的刘瑾,贪污指数已是王振的十倍,百官拜见,至少要

生活常识分享。