中医皮肤科外治法系列讲座

- 格式:doc

- 大小:83.00 KB

- 文档页数:14

中医外治法在皮肤病治疗中的应用及优势中医外治法是指中医在治疗皮肤病时采用的外治疗法,通过外用药物或外部手法等方式来改善患者的皮肤状况。

与中医内治法相比,中医外治法具有疗效明显、见效快、安全无毒副作用等优势。

下面我将详细介绍中医外治法在皮肤病治疗中的应用及优势。

中医外治法广泛应用于多种皮肤病的治疗中,包括湿疹、痤疮、皮肤瘙痒、癣症等常见皮肤病。

其中,湿疹是中医外治法的主要应用对象之一。

湿疹是一种多发性、反复发作的皮肤疾病,中医认为其发病与体质失调、脏腑功能紊乱等有关。

中医外治法通过选择不同的药物和手法,可以达到清热解毒、祛风止痒、润燥止痒等治疗目的。

外用药物主要包括中药外敷、中草药浸洗等,外部手法主要包括针刺、刮痧、按摩等。

通过中医外治法的综合应用,可以有效改善湿疹患者的皮肤症状和生活质量。

中医外治法在治疗皮肤病中具有以下优势:1. 疗效明显:中医外治法采用中药外敷和中草药浸洗等方式,使药物直接作用于患处,能够迅速缓解皮肤症状。

中医外治法还通过针刺、刮痧等手法刺激相应穴位,调节经络气血运行,进一步增强治疗效果。

2. 见效快:中医外治法通过外用药物或外部手法直接作用于患处,药物迅速被皮肤吸收,能够迅速达到治疗效果。

一般来说,中医外治法治疗湿疹等皮肤病的效果可在短时间内显现,患者往往会感觉到皮肤症状的明显缓解。

3. 安全无副作用:中医外治法采用的药物主要为中药,药性温和,副作用较小。

中医外治法通过外用药物或外部手法直接作用于患处,避免了药物通过消化系统进入血液循环,减少了药物对全身器官的影响和副作用。

4. 经济实用:中医外治法治疗皮肤病所需药物和材料相对较少,制剂简便,适合广大患者使用。

与西医内治法相比,中医外治法的治疗费用较低,经济实惠。

5. 个体化治疗:中医外治法强调个体化治疗,根据患者的体质、病情特点进行针对性治疗。

中医医师会结合患者的四诊信息,综合考虑患者的体质、脏腑功能等,制定个体化的治疗方案,增加治疗的针对性和效果。

皮肤科疾病中医外治法简述皮肤科疾病种类繁多,治疗方法各异。

中医外治法作为一种独特的疗法,在皮肤科疾病的治疗中发挥着重要作用。

本文将简要介绍中医外治法在皮肤科疾病中的应用。

中医外治法是指通过在皮肤表面直接应用药物或其他方法来达到治疗皮肤病的目的。

这种方法具有简单易行、副作用小等特点,因此在皮肤科疾病的治疗中广泛应用。

感染性皮肤病:如脓疱病、疖等,中医外治法可有效缓解症状,减轻病情。

皮炎湿疹类皮肤病:如湿疹、接触性皮炎等,中医外治法可改善皮肤炎症,缓解瘙痒症状。

红斑鳞屑性皮肤病:如银屑病、红斑狼疮等,中医外治法可调节皮肤免疫,减轻红斑和鳞屑症状。

色素障碍性皮肤病:如白癜风、黄褐斑等,中医外治法可促进黑色素细胞再生,恢复正常肤色。

皮肤附属器疾病:如痤疮、脂溢性皮炎等,中医外治法可调节内分泌,减轻皮肤油脂分泌,缓解病情。

中药外敷:将中药研成粉末或制成膏剂,直接敷于患处,以达到清热解毒、活血化瘀、消肿止痛等作用。

药浴疗法:通过药浴的方式,使药物渗透皮肤,发挥全身治疗作用。

针灸疗法:通过刺激穴位,调节气血,改善皮肤疾病。

拔罐疗法:通过拔罐的方式,促进血液循环,缓解皮肤炎症。

其他方法:还有艾灸、按摩等方法,也可在皮肤科疾病治疗中发挥作用。

中医外治法应遵循个体化原则,根据患者病情和体质选择合适的治疗方法。

治疗过程中,患者应遵医嘱,不可随意更改药物或剂量,以免影响疗效。

中医外治法一般起效较慢,患者需耐心治疗,不可急于求成。

治疗过程中,如出现不适或过敏反应,应及时就医。

中医外治法在皮肤科疾病的治疗中具有独特优势,不仅能有效缓解病情,减轻患者痛苦,还能提高患者的免疫力,调节身体内部环境。

然而,中医外治法也存在一定的局限性,如起效慢、药物作用不稳定等。

因此,在皮肤科疾病的治疗中,应根据患者的具体病情和个人情况,选择最合适的治疗方法。

加强中医外治法的科学研究,提高其疗效和安全性,将为皮肤科疾病的治疗带来更加美好的前景。

中医外治法是指通过非口服药物的方法,如针灸、推拿、拔罐等,刺激人体的穴位、经络和皮肤,以调节人体的生理功能,从而达到治疗疾病的目的。

皮肤病中医外治作者:周蜜周敏李斌来源:《中国社区医师》2016年第16期李斌,男,医学博士、主任医师、教授,博士生导师。

现任上海中医药大学中医皮肤科学术带头人,上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院皮肤科主任,上海中医药大学中医皮肤病优势特色专科学科带头人。

兼任国家中药保护品种审评委员,中国中西医结合皮肤性病专业委员会常委兼秘书,中华中医药学会外科分会常委,上海市中医药学会皮肤科分会副主任委员,中华中医药学会皮肤科分会委员等职。

2003年,李斌担任皮肤科主任后,将上海最著名的顾氏、夏氏外科学术思想有机融合在一起,逐渐形成了具有浓郁“岳阳特色”的中医外科理、法、方、药体系,尤其是在中西医结合溻渍防治皮肤病等方面成效斐然。

溻渍疗法是具有中医特色的皮肤病常用外治方法之一,元代齐德之的《外科精义》卷上载:“溻渍法,疮疡初生经一二日不退须用汤水淋射之。

在四肢者,溻渍之。

”其历史悠久、简便易行、疗效可靠、久用无不良反应,患者乐于接受,时至今日仍广泛应用于中医皮肤科临床。

溻渍法可分为溻法和渍法。

溻法是将饱含中药液的纱布或棉絮湿敷患处,渍法是将患处浸泡在中药液中。

溻法分为冷溻、热溻和罨敷,渍法分为淋洗、冲洗和浸泡。

四肢远端能浸泡的病变部位适用渍法,不能浸泡的部位适用溻法,因两法往往同时进行,故合称为溻渍法。

溻渍法的操作流程溻用6~8层纱布浸透药液,轻拧至不滴水,湿敷患处。

冷溻待药液凉后湿敷患处,30min更换1次。

适用于皮肤l掀红或糜烂,或溃疡脓水较多,疮口难敛者。

热溻药液煎成后,趁热湿敷患处,稍凉即换,适用于急性渗出性皮肤病及多种慢性瘙痒性皮肤病。

罨敷在冷或热溻的同时,外用油纸或塑料薄膜包扎,可减缓药液挥发,延长药效。

渍分为淋洗、冲洗和浸泡。

淋洗多用于溃疡脓水较多,发生在躯干部者。

冲洗适用于腔隙间感染,如窦道、瘘管等。

浸泡适用于手足部及会阴部的皮肤病,亦可用于全身淋浴、药浴美容、浸足保健防病等。

溻渍的作用机制溻渍的作用机理是由低浓度组织液向高浓度药液的流动,使皮损渗液减少或停止渗出,炎症得以消退。

华夏中医论坛樊正阳医师的几则外治法(牛皮癣、烧烫伤等)【导读】本文选自华夏中医论坛樊正阳医师的《医门凿眼》,讲述了作者治疗妇科炎症、小儿泄泻、牛皮癣等的外治法,都是作者几十年临床经验的总结,值得一试。

一白降丹妙用白降丹见《医宗金鉴》外科心法。

歌曰:白降丹是夺命丹,提脓化腐立时安,朱雄汞与硼砂入,还有硝盐白皂矾,若去硼盐红升是,生肌长肉自不难。

主治痈疽恶疮瘘管,阴阳证皆宜。

家传炼制法与书上所说大不一样,药力甚是霸道,应用也大大超出了书上主治,外贴治痛症,疗效神奇,诸如肩臂腰腿疼等,包括现代医学所说骨质增生、椎间盘突出等。

根据病痛大小、体质强弱而施药量。

常在膏药上布三点、或七星、或九宫外贴,约四小时便药力发作,如烧灼般疼痛,二日内起泡如蚕豆大,用针于泡下点破,流出恶水,用棉球擦去,莫侵淫他处。

若患者不耐疼,泡起便揭,上布生肌散,旬日痂落,病若失。

但这样遗留的疤痕较大;若病者能耐受,药不揭二十日结痂,疤痕较小。

对于上述病痛,内服药力达不到者,贴此药无不应验。

但此药用于患者,痛苦较大,还要注意患者汞过敏否(可做尺内药敏试验,针头些许白降丹贴于尺肤,有针刺感便去,观察二日),是否瘢痕体质。

二妇科炎症外治法妇女阴道炎症为临床常见病,以瘙痒,白带为主要表现。

现代医学检验多是霉菌或滴虫感染,西药所用药物疗程长,副作用大,花费高,效果也不甚满意,多复发。

中医辨证治疗较复杂,一般医生不易掌握,又内服药较麻烦,病人多难接受。

我在临床中常用一捷效法,就是外治。

处方:苦参50克黄柏30克蛇床子30克荆芥30克土茯苓30克五倍子10克明矾10克用法:水煎,取汁500ml,用冲洗器先冲洗内阴约一刻钟,再洗阴道,一日二次即可。

此法体现了“简、便、效、廉”的特点,病人多易接受,疗效确切。

一般一周为一疗程。

三用于小儿的小方(泄泻)小儿好乱吃东西,或受了凉,还有就是因病输液抗生素用多了,常致拉稀不止,家长常形容“顺屁股直流”,有个小窍门,就是用赤石脂(选大块,颜色纯者良)研细末,温水调服1—5克,可收立杆见影之效,价廉又安全,消化不良可配吃点儿山楂丸。

皮肤科常见中医外治法有哪些皮肤病是日常生活中较为常见的一类问题,在临床过程中,为了有效促进皮肤科治疗效果的持续提升,大批医疗工作者结合中医理论知识对于患者治疗模式进行了分析。

实践表明,中医对于皮肤疾病的治疗具有悠久的历史,在此期间,中医工作者结合大量临床经验总结了一系列的中医外治方法,其有效促进了患者治疗模式的持续拓展。

本文对于皮肤和常见的中医外治法进行了介绍与梳理,希望帮助广大读者朋友更好地实现对于有关知识的充分了解。

一、银屑病的中医外治法银屑病又被中医称为“白疕”、“干癣”以及“松皮癣”等,中医认为该病与患者血热风燥或血瘀风燥等因素有关,其可对患者皮肤表面造成极大影响,继而早导致其皮肤覆盖界限分明的银白色鳞屑。

对于血热风燥型患者,其皮肤可出现长红且鳞屑厚度较少,剥去后可有小出血点患者遇热或心情烦躁时病情可加重。

在外治过程中,可以采用草河车、凤尾草以及苦参进行治疗,将上述药材放入锅内,用水煎煮30分钟后,去渣取汁,对患处进行外洗。

对于血瘀风燥型患者,其皮肤可变得较为粗糙如牛皮样,且皮肤表面伴有色素沉着。

该病对于患者皮肤造成的损害较为明显,且难以治愈,在外治过程中,可以采用轻粉、雄黄、海螵蛸、硫磺以及冰片等进行治疗。

在此过程中,将上述药材磨成粉末后与凡士林调制成糊状,随后涂于患处。

二、疣的中医外治法疣是日常生活中人们较为常见的皮肤问题,其本质是在皮肤浅表出现的小赘生物。

在临床过程中根据其发病部位和症状,可以将其分为扁平疣、寻常疣、传染性软疣以及跖疣等。

其中扁平疣多数呈高粱米或粟米大小其表面相对较为光滑,触之坚硬,患者偶有瘙痒问题。

在临床过程中,可以采用新鲜鸡内金三张对疣体进行擦拭。

寻常疣的体积米粒至黄豆大小不等,表面相对较为粗糙,触之坚硬,颜色多为污褐色或灰黄色,可单发亦可多发。

在治疗期间,可将疣头部剪破,避免见血,随后将大蒜捣烂成泥状敷于疣体表面并用纱布包扎。

与此同时,也可采用鸦胆子去壳取仁后捣烂成泥状涂于疣体表面。

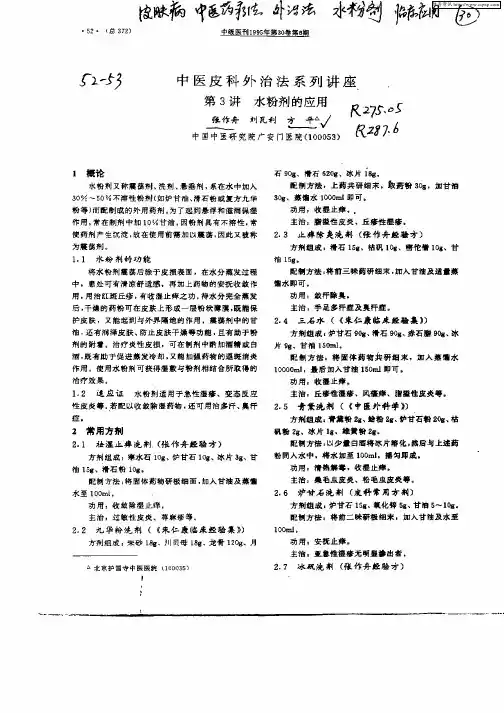

中级医刊1995年第30卷第4-11期·中医中医皮科外治法系列讲第1讲粉剂的应用 (2)第2讲塌渍法的应用 (3)第3讲水粉剂的应用 (5)第4讲油剂的使用 (6)第5讲酒浸剂的使用 (8)第6讲软膏的应用 (9)第7讲乳剂的应用 (12)第8讲糊剂的应用 (14)中医皮科外治法系列讲座第1讲粉剂的应用张作舟刘瓦利方平△中国中医研究院广安门医院(100053)1概论《内经》曰:“有诸内,必形于外”,阐明了体表皮肤与体内脏腑统一的整体观念。

中药外治法是中医皮肤科临床的重要内容,不但可直接治疗局部皮肤损害,还可经皮肤吸收达到治疗整体的目的。

临床许多皮肤病单独使用外用药即可治愈,有时与内服药配合使用还可提高疗效。

中医皮肤科医生,对外用中药不仅要了解其性味功能,还应掌握其使用方法和剂型种类。

粉剂又称掺剂或掺药,是将药物研成极细的细粉,掺在膏药上或直接掺撒在疮面上的一种外用药剂型。

中医皮肤科常称之为粉、面、丹、散等。

一般将由单味药制成的细面称为面或粉,如滑石粉、枯矾面等;将复方研制的药粉称为散,个别也有被称为丹者,如二妙散、如意金黄散、红升丹、八宝丹、白降丹等。

粉剂多来源于植物或矿物中药的药粉,少数来源于动物药.但要求研细干燥。

传统以细罗、粗罗或水飞表示其研细的程度,现代则以目表示。

1.1粉剂的作用①收湿拔干:利用药粉的吸收作用,能将皮肤表面的汗液、皮脂及一部分渗液吸掉,起到干燥作用。

当渗液多时,宜少用以防止形成药痂。

②散热作用:粉剂是不同程度的小颗粒,这些极小的颗粒散布于皮肤表面,可扩大与皮肤的接触面积,起到清热解毒与散热作用。

③护肤作用:粉剂可以隔绝皮损与外界的摩擦刺激,对皮肤有一定的保护作用。

此外,粉剂用于治疗疮疡及皮肤病,有平胬、腐蚀、消疣赘及生肌等作用。

1. 2适应证粉剂可用于治疗扉子及急性红斑、丘疹等,如急性红斑性湿疹、接触性皮炎,具有安抚收湿之效。

当有少量渗液时亦可少用。

粉剂还可用于多汗症患者,夏季将药粉撒布于皱摺处或接触面。

根据药性,还可用于治疗浸溃性足癣。

在应用油膏或糊剂时,表面再撒布粉剂,可增强药物的吸收作用,减少衣物对表皮用药的摩擦,还可增强对渗液的吸收。

2常用方剂2. 1祛湿散(张作舟经验方)方剂组成:黄柏l0g、黄芩l0g、寒水石20g、青黛5g。

制法:上药共研细末,过100目筛。

功用:清热解毒,除湿止痒。

主治:湿疹、接触性皮炎等。

2. 2止痒粉(《中医外科学》)方剂组成:滑石粉30g、寒水石15g、冰片2g、雄黄3g、明矾3g。

制法:上药共研细末和匀。

功用:杀虫止痒。

主治:虫咬皮炎等。

2.3化毒散(《赵炳南临来经验集》)方剂组成:黄连面、乳香、没药、川贝母各60g,天花粉、大黄、赤芍各120g,雄黄60g、甘草45g、冰片15g、牛黄12g.制法:除雄黄、冰片、牛黄另研细末外,余药共研末,与前三味混合即成。

功用:清热解毒,杀虫止痒。

主治:脓疱疮及有继发感染的皮炎、湿疹。

2.4顺倒散(《医宗金鉴)))方剂组成:大黄、硫黄各等分。

制法:上药共研细末。

功用:清热解毒杀虫。

主治:酒渣鼻、粉刺、紫白癜风。

2.5青白散(《朱仁康临来经验集)))方剂组成:青黛30g、海缥峭末90g,锻石膏370g,冰片3g。

制法:先将青黛面研细,再加海螺峭研末,后加锻石膏末研和,最后将冰片研细研匀混合。

功用:收湿止痒,消炎退肿。

主治:羊胡疮、湿疹、皮炎。

2.6脚气散(张作舟经验方)方剂组成:枯矾l0g、硫黄3g、滑石粉50g、冰片1g.制法:上药共研细末。

功用:除湿杀虫敛汗。

主治:手足癣、体癣等。

2.7龟板散(成药)方剂组成:龟板面30g、黄连l0g、红粉1. 5g.制法:上药研极细末混匀。

功用:收湿清热,去腐解毒。

主治:黄水疮及其他皮肤病有继发感染者。

2.8黄石散(张作舟经验方)方剂组成:黄柏面l0g,滑石30g.制法:上药研极细末混匀。

功用:清热收湿。

主治:湿疹及皮炎有继发感染者。

3使用方法①用棉签蘸药粉轻扑患处,如用黄石散等。

②水调或用蜜水及鲜药(菜)捣汁调敷,如用颠倒散等。

③用植物油调成糊剂外敷,如用龟板散等。

4使用注意事项制作粉剂的药物应质地干燥,过100目筛,以免颗粒太粗刺激皮损。

对渗出性、化脓性皮损,切勿直接干撒粉剂,可用植物油调敷,以免结成厚痴。

对毛发部位及皮肤干燥者不宜用粉剂,特别是皮肤较裂者更忌用粉剂,以免导致皮肤进一步脱水。

含淀粉成分的粉剂,忌用于腋窝、腹股沟、乳房、阴部及肛门等皮肤皱摺多汗处,以避免药物粘着皮损腐败分解,产生毒素,刺激患处皮肤。

中医皮科外治法系列讲座第2讲塌渍法的应用1概论塌渍法又称湿敷法,相当于西医的开放性冷湿敷。

古人常以丝帛或新棉蘸洗药液塌渍皮损处,如《医宗金鉴》曰:“软帛叠七、八重,蘸汤勿令大干,复于疮上,两手轻按片时,帛温再换,如此再按四、五次”。

塌渍法的正规用法为取6-8层脱脂纱布,浸湿药液,轻轻绞干,以不滴水为度,然后将湿敷垫敷于患处,根据病情,每次20一30分钟。

若需要保持一定的温度,则需将2块湿敷垫交替使用,或将湿敷液频滴于湿敷垫上,使之保持适应的湿度和温度。

如果急性炎症消退,渗出减少,可减少湿敷次数和时间,湿敷间期可兼涂以药油。

1.1塌渍法的功能由于低浓度组织液向高浓度药液的流动,使皮损渗液减少或停止渗出,炎症得以消退。

湿敷与渗透压作用结合,还可使皮肤末梢血管收缩,促使皮损充血减轻,渗出减少。

通过湿敷的传导与辐射作用,使局部因炎症而引起的灼热感得以减轻,并抑制末梢神经的病理性冲动,减轻自觉症状,发挥消炎、镇痛、止痒和抑制渗出的作用。

在湿敷过程中,表皮角化层膨胀,有利于药物透入皮内,达到活血通络之功效。

湿敷垫可吸收皮损表面的浆液和脓汁,软化并清除皮损表面的痂皮或其他附着物,湿敷的同时,也起到了洗涤清洁和保护皮肤的作用。

1.2适应证本法适用于急性湿疹和皮炎有肿胀、糜烂渗出的皮损,对于血液循环不良的患者,不宜用冷湿敷。

2常用方剂2.1马齿觅煎剂(张作舟经验方)方剂组成:马齿觅60g制剂方法:加水2000^-3000m1,煮沸15分钟后,冷却备用。

功用:清热解毒。

主治:急性渗出性皮肤病。

2.2苍肤水洗剂(《赵炳南临床经验集》)方剂组成:苍耳子、地肤子、威灵仙、艾叶、吴茱萸各15g.制剂方法:浓煎取汁,外洗或湿敷患处。

功用:搜风解毒,杀虫止痒。

主治:掌跖脓疱病,细菌性湿疹及各种感染性皮肤病。

2.3除湿洗方(张作舟经验方)方剂组成:葛根20g、枯矾l0g、苦参15g。

制剂方法:加水2000^ 3000m1,煎煮15分钟后冷却,湿敷患处。

功用:收湿散风拔干。

主治:腋下、腹股沟等处间擦疹,手足多汗症亦可应用。

2.4止痒一号洗方(《朱仁康临床经验集)))方剂组成:稀签草30g、苦参30g、地肤子15g、明矾9g.制剂方法:煎汤2000ml,熏洗患处。

功用:祛风燥湿止痒。

主治:肛门、外阴瘙痒症。

2.5止痒二号洗剂(《朱仁康临来经验集)))方剂组成:透骨草30g、红花15g、苦参30g、雄黄15g、明矾15g.制剂方法:煎水2000m1,湿敷或外洗患处。

功用:搜风活血、除湿止痒。

主治:神经性皮炎,皮肤淀粉样变等皮损极厚者。

2.6湿敷方(张作舟经验方)方剂组成:马齿苋15g、苦参15g、苍术15g、白鲜皮30g.制剂方法:煎汤去渣,冷却后湿敷患处。

功用:解毒除湿,收敛止痒。

主治:急性皮肤疾患有渗出者。

2.7二黄煎(《中医外科证治经验》)方剂组成:黄柏30g、黄连15g.制剂方法:加水2500m1,煎至1000ml,滤去渣,湿敷患处。

功用:清热解毒。

主治:疮疡毒热盛,皮肤掀红或糜烂者。

2.8除风洗药(山东皮肤病防治所方)方剂组成:生川乌、生草乌、皂角、牛蒡子、荆芥穗、防风、苦参、泽兰、蛇床子、赤芍、川椒、白鲜皮、鹤虱、大黄各15g,大枫子24g.制剂方法:加水1000^-2000m1,煎汤滤渣冷却,湿敷或淋洗患处。

功用:杀虫止痒,清热收湿。

主治:脚湿气等。

3使用注意率项必须掌握正确的湿敷方法,注意其适应证,否则不仅影响疗效,甚至起到相反的作用,具体应用时要注意以下几点。

①湿敷垫的更换时间:注意掌握更换湿敷垫及湿敷液的时间,以保持一定的湿度及清洁度与温度。

渗出伴浮肿较重者应持续湿敷,夜晚涂油膏;病轻者白天可湿敷3^-4次,随着症状减轻而逐渐减少次数。

②注意部位和面积:湿敷垫必须与皮损密切贴附,方能达到湿敷的目的。

颜面、耳后、肛周、外阴及指、趾间等部位,因形态不规则,应特别注意贴敷紧密。

湿敷面积不可过大,应随着季节、室温而定,一般不超过全身面积的1/3。

对老人、幼儿以及皮损在颈、胸等部位的患者应特别注意。

冬季室温低时,颈胸部位最好不用冷湿敷。

中医皮科外治法系列讲座第3讲水粉剂的应用1概论水粉剂又称震荡剂、洗剂、悬垂剂,系在水中加入。

30%-50%不溶性粉剂(如炉甘油、滑石粉或复方九华粉等)而配制成的外用药剂。

为了起到悬浮和滋润保湿作用,常在制剂中加10%甘油。

因粉剂具有不溶性,常使药剂产生沉淀,故在使用前需加以震荡,因此又被称为震荡剂。

1.1水粉剂的功能将水粉剂震荡后涂于皮损表面,在水分蒸发过程中,患处可有清凉舒适感,再加上药物的安抚收敛作用,用治红斑丘疹,有收湿止痒之功。

待水分完全蒸发后,干燥的药粉可在皮肤上形成一层粉状薄膜,既能保护皮肤,又能起到与外界隔绝的作用。

震荡剂中的甘油,还有润泽皮肤、防止皮肤干燥等功能,且有助于粉剂的附着。

治疗炎性皮损,可在制剂中酌加酒精或白酒,既有助于促进蒸发冷却,又能加强药物的退斑消炎作用。

使用水粉剂可获得湿敷与粉剂相结合所取得的治疗效果。

1.2适应证水粉剂适用于急性湿疹、变态反应性皮炎等。

若配以收敛除湿药物,还可用治多汗、臭汗症。

2常用方剂2.1祛湿止痒洗剂(张作舟经验方)方剂组成:寒水石l0g、炉甘石l0g、冰片3g、甘油15g,滑石粉l0g。

配制方法:将固体药物研极细面,加入甘油及蒸馏水至100m1 。

功用:收敛除湿止痒。

主治:过敏性皮炎、尊麻疹等。

2.2九华粉洗剂(《朱仁康临床经验集》)方剂组成:朱砂18g、川贝母18g、龙骨120g、月石90g,滑石620g、冰片18g.配制方法:_上药共研细末,取药粉30g,加甘油30g,蒸馏水1000m1即可。

功用:收湿止痒。

主治:脂溢性皮炎、丘疹性湿疹。

2.3止痒除夹洗剂(张作舟经验方)方剂组成:滑石15g,枯矾l0g、密佗僧l0g、甘油15g.配制方法:将前三味药研细末,加入甘油及适量蒸馏水即可。

功用:敛汗除臭。

主治:手足多汗症及臭汗症。

2.4三石水(《朱仁康临来经验集)))方剂组成:炉甘石90g、滑石90g、赤石脂90g、冰片9g、甘油150ml。

配制方法:将固体药物共研细末,加入蒸馏水10000 ml,最后加入甘油150m1即可。