饲料抗营养因子-植酸

- 格式:ppt

- 大小:1.74 MB

- 文档页数:35

植酸酶的作用及应用郑扬云•植酸(肌醇六磷酸)具有强大的络合力,通常与钙、镁、锌、钾等矿物质元素结合,形成不溶性盐类。

植酸(盐)广泛存在于农作物及农副产品中,很多谷物、油料作物中的植酸含量高达1%一3%,其中钙、镁、锌、钾等元素以植酸盐的形式存在。

因此植酸是一种抗营养因子.大大降低了微量矿物质的营养有效性。

植酸的这种性质会导致人和动物钙、镁、锌、钾等元素的不平衡性。

因此必须在动物的饲料中掭加钙钾等以补充矿物质,这大大提高了饲料成本。

同时饲料中天然磷的含量约为40%一70%,且以植酸磷的形式存在,而猪、禽的饲料中大量的植酸磷因不能被利用而从粪便中排出,造成环境枵染(磷富集化污染)。

•植酸酶是催化植酸及其盐类水解为肌醇和磷酸的一类酶的总称。

将植酸酶添加到动物性饲料中释放植酸中的磷分。

不但能提高食物及饲料对磷的吸收利用率,还可降解植酸蛋白质络合物,减少植酸盐对傲量元素的螯合,提高动物对植物蛋白的利用率及其植物饲料的营养价值。

同时也减少动物排泄物中有机磷的含量,减少对大自然的污染。

一、植酸酶的作用机理•植酸酶能将肌醇六磷酸(植酸)分解成为肌醇和磷酸。

植酸酶将植酸分子上的磷酸基团逐个切下,形成中间产物IP5,IP4,IP3,IP,.终产物为肌醇和磷酸。

不同来源植酸酶作用机理有所不同。

微生物产生的3一植酸酶作用于植酸时,首先从植酸的第3碳位点开始水解酯键而释放出无机磷,然后再依次释放出其他碳位点的磷,最终酯解整个植酸分子,此酶需要2价镁离子(Mg2+)参与催化过程。

来源于植物的6-植酸酶,它首先在植酸的第6碳位点开始催化而释放出无机磷。

1g植酸完全分解理论上可释放出无机磷281.6mg。

植酸酶只能将植酸分解为肌醇磷酸酯,不能彻底分解成肌醇和磷酸,要彻底分解肌醇磷酸酯,需酸性磷酸酶的帮助,酸性磷酸酶可以将单磷酸酯、二磷酸酯彻底分解成肌醇和磷酸。

大多数微生物来源的植酸酶的作用机理如下。

•植酸→1,2,4,5-,6-五磷酸肌醇+D-1,2,3,4,5-五磷酸肌醇→1,,2,5,6-四磷酸肌醇→1,2,5-三磷酸肌醇或1,2,6-三磷酸肌醇→1,2-二磷酸肌醇→2-磷酸肌醇。

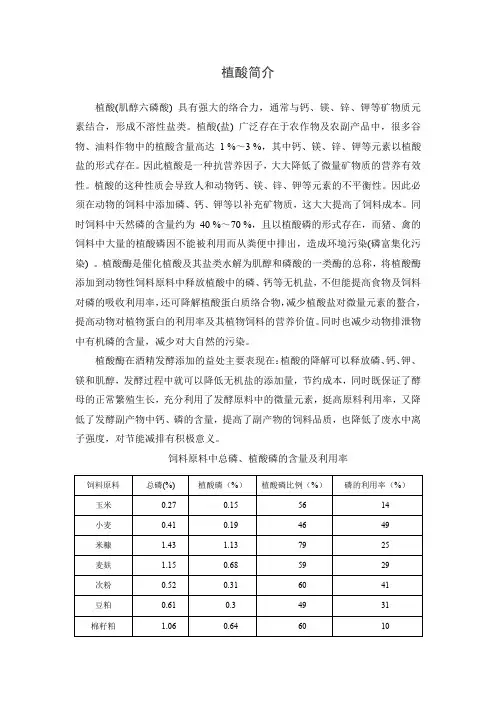

植酸简介

植酸(肌醇六磷酸) 具有强大的络合力,通常与钙、镁、锌、钾等矿物质元素结合,形成不溶性盐类。

植酸(盐) 广泛存在于农作物及农副产品中,很多谷物、油料作物中的植酸含量高达 1 %~3 %,其中钙、镁、锌、钾等元素以植酸盐的形式存在。

因此植酸是一种抗营养因子,大大降低了微量矿物质的营养有效性。

植酸的这种性质会导致人和动物钙、镁、锌、钾等元素的不平衡性。

因此必须在动物的饲料中添加磷、钙、钾等以补充矿物质,这大大提高了饲料成本。

同时饲料中天然磷的含量约为40 %~70 %,且以植酸磷的形式存在,而猪、禽的饲料中大量的植酸磷因不能被利用而从粪便中排出,造成环境污染(磷富集化污染) 。

植酸酶是催化植酸及其盐类水解为肌醇和磷酸的一类酶的总称,将植酸酶添加到动物性饲料原料中释放植酸中的磷、钙等无机盐,不但能提高食物及饲料对磷的吸收利用率,还可降解植酸蛋白质络合物,减少植酸盐对微量元素的螯合,提高动物对植物蛋白的利用率及其植物饲料的营养价值。

同时也减少动物排泄物中有机磷的含量,减少对大自然的污染。

植酸酶在酒精发酵添加的益处主要表现在:植酸的降解可以释放磷、钙、钾、镁和肌醇,发酵过程中就可以降低无机盐的添加量,节约成本,同时既保证了酵母的正常繁殖生长,充分利用了发酵原料中的微量元素,挺高原料利用率,又降低了发酵副产物中钙、磷的含量,提高了副产物的饲料品质,也降低了废水中离子强度,对节能减排有积极意义。

饲料原料中总磷、植酸磷的含量及利用率。

饲料原料中的抗营养因子几乎所有的饲料原料均含有抗营养因子,如果抗营养因子含量过高,对畜禽的生产性能和健康会产生不利影响。

了解抗营养因子的一般常识,通过降低添加水平、配合技术、加工处理或添加酶制剂等方法可减少和避免抗营养因子引起的负作用。

1植物中的抗营养因子植物体内存在的抗营养因子包括蛋白酶抑制因子、致甲状腺肿素、生物碱、草酸盐和植酸。

采食后将削弱营养物质的吸收,抑制动物的生长。

有些抗营养因子则由真菌和细菌代谢产生或植物在抗损伤和感染过程中产生。

对原料进行适当加工可中和抗营养因子的毒性或脱毒。

1.1豆蛋白豆类如大豆、花生、雏豆、蚕豆等是很好的蛋白源,但均含有抗营养因子,因而限制了在饲料中的用量。

豆类中的抗营养因子包括蛋白酶抑制因子、植物疑集素、脲酶、脂肪氧合酶、生氰葡萄糖苷和抗维生素因子。

所有豆类均含一定量的胰蛋白酶抑制因子。

胰蛋白酶抑制因子与动物小肠中胰蛋白酶结合,使胰蛋白酶失活,胰腺分泌大量胰蛋白酶,使胰腺代偿性增生。

饲喂生大豆的动物表现为胰腺肥大,伴随生长受阻,饲料效率下降。

由于胰蛋白酶抑制因子的特殊结构加热极易变性。

许多人认为,胰蛋白酶抑制因子并非是豆类的主要抗营养因子。

植物凝集素在豆类植物与固氮菌的共生关系中起重要作用。

不同物种其毒性也有差异。

四季豆植物凝集素的毒性强于大豆植物凝集素。

植物凝集素是一种蛋白质,以高度特异的构象与糖和配糖体(如糖脂、糖肽、低聚糖或氨基葡聚糖)结合。

植物凝集素与小肠微绒毛表面的糖蛋白结合,使微绒毛发育异常,从而影响营养物质的吸收。

有研究报道,植物凝集素破坏小肠结构,使葡萄糖、氨基酸、维生素B12吸收不良和铁转运受阻。

植物凝集素破坏小肠表面,使碳水化合物和蛋白质未被消化便进入结肠,并在结肠中发酵。

此外,植物凝集素能与小肠刷状缘和细菌的糖蛋白受体结合,使小肠内壁与细菌粘连。

研究表明,在饲喂生大豆和纯化植物凝集素的小鼠和鸡体内大肠杆菌大量繁殖。

植物凝集素使小肠表皮受损后,细菌和细菌内毒素进入血液循环,从而损伤有机体。

特节磷植酸酶在饲料中的应用特节磷植酸酶简介挑战特节磷植酸酶是国家“863”重点科研攻关成果,是通过基因工程方法,将筛选到的专适于饲料中使用的植酸酶天然菌株中植酸酶编码基因进行克隆并改造,然后利用高效生物反应器—毕赤酵母进行表达生产的植酸酶,该技术国际领先、有自主知识产权,并通过严格的国家级安全性、有效性评价试验以及全国范围的饲料、养殖企业实际使用,证明具有理想的促生长和降低成本的效果,因此其市场占有率在同类产品中遥遥领先,并已批量出口到东南亚和欧洲等国家。

挑战特节磷产品剂型吸附型植酸酶:挑战吸附型植酸酶,采用玉米芯粉吸附,两步法气流干燥,既保证了植酸酶的快速脱水,又保证了酶活损失较低。

该产品水分含量低,流动性好,易混合,生产成本低,使用效果好,是一款经济实用性产品。

颗粒型植酸酶:挑战颗粒型植酸酶的推出,是植酸酶生产的一个重大突破,该产品克服了粉状产品使用过程中的粉尘、静电吸附等缺点,使用更加方便。

同时,挑战颗粒型植酸酶的粒度更加均匀、流动性更好、酶活更高,能充分保证酶在配合饲料中的均匀分布和使用效果。

包被型植酸酶:挑战包被型植酸酶是在挑战颗粒型植酸酶的基础上推出的新一代高效产品。

该产品是将成型后的颗粒植酸酶采用包衣剂,在表面形成一层坚固而易溶的薄膜,使植酸酶颗粒与外界隔离,同时也避免了饲料中矿物元素等对酶活的破坏,更利于植酸酶的稳定,耐高温水平也有一定的提高,使用范围更广。

液体植酸酶:为了保证植酸酶在颗粒和膨化饲料中的使用效果,挑战集团推出了液体植酸酶。

该产品通过后喷涂技术添加到配合料中,可有效避免饲料制粒、膨化过程中的温度、压力和水分等对酶制剂活性的影响。

同时液体植酸酶在生产过程中不用干燥,大大降低了生产成本。

挑战特节磷产品特点1 天然植酸酶基因,安全的酵母表达体筛选存在自然界中的天然微生物编码基因,通过基因克隆、特异性改造等手段将植酸酶基因整合到毕赤酵母中,进行高效表达并实现胞外分泌。

毕赤酵母分泌的植酸酶具有更强的酶学活力,其发酵过程所需的培养基对动物或人体无毒无害,且发酵产物具有特殊的发酵香味,可促进动物采食。

饲料中的抗营养因子及其消除方法抗营养因子的概念不断的变化更新。

Gontzea和Sutzescll(1968)将抗营养因子定义为:植物代谢产生的并以不同机制对动物产生抗营养作用的物质。

Huisman等(1990)指出,抗营养因子的作用主要表现为降低饲料中营养物质的利用率、动物的生长速度和动物的健康水平。

总之,将饲料中对营养物质的消化、吸收和利用产生不利影响的物质以及影响畜禽健康和生产能力的物质,统称为抗营养因子。

研究饲料中的抗营养因子对提高动物饲料的利用率和饲料报酬、开发新的饲料资源、减少环境污染,有重大意义。

消除饲料中抗营养因子的方法有物理法、化学法、生物学方法等。

本文就抗营养因子的分类、分布、作用及消除方法作一论述。

抗营养因子的分类、分布及作用对抗营养因子的分类目前没有统一的标准。

Line(1980)、Chubb(1982)和Cheeke、Shull(1985)根据抗营养因子的不同抗营养作用对其进行分类。

抑制蛋白质消化和利用的物质蛋白酶抑制因子蛋白酶抑制因子主要存在于豆类及其饼粕、高粱和某些块根块茎类中,可分为胰蛋白酶抑制因子和胰凝乳酶抑制因子。

蛋白酶抑制因子可:(1)导致饲料中蛋白质的消化率下降,因其能和胰蛋白酶、胃蛋白酶和糜蛋白酶结合而生成无活性的复合物,降低这些酶的活性;(2)可引起动物体内蛋白质内源性消耗。

Gallaher和Schneerman(1986)指出,肠道胰蛋白酶由于和胰蛋白酶抑制因子结合而通过粪便排出体外,导致其在肠道内的量减少从而引起胰腺机能亢进而分泌更多的胰蛋白酶补充到肠道中去。

胰蛋白酶中含硫氨基酸特别丰富,所以过多分泌胰蛋白酶造成含硫氨基酸的内源性丢失,引起含硫氨基酸缺乏而导致体内氨基酸代谢不平衡,导致生长受阻或停滞。

植物凝集素植物凝集素亦称植物凝血素,多为糖蛋白(Etzelter,1986),主要存在于豆类籽粒及其饼粕和一些块根块茎类饲料中。

大多数植物凝集素在肠道中不能被蛋白酶水解,而以高度特异的构象与糖和配糖体(糖脂、糖肽、低聚糖和氨基葡聚糖)结合,因此它可以和小肠壁上皮细胞表面的特异受体(多糖)结合,破坏小肠壁刷状缘部膜结构,干扰刷状缘黏膜的分泌多种酶的功能,使蛋白质利用率下降,动物生长受阻,甚至停滞。

植酸酶在饲料中的应用及其研究进展植酸酶是一种新型的、可作为动物饲料添加剂的重要酶制剂。

它对提高饲料中磷利用率,提高动物的生产性能,以及减轻高磷粪便对环境水域的磷污染有重要意义。

本文综述了植酸酶在饲料中的应用现状及工业化生产方法,讨论了其进一步的研究发展方向。

植酸酶是一种水解酶,它能将植酸磷(六磷酸肌醇)降解为肌醇和无机磷酸。

此酶分两类:3-植酸酶和6-植酸酶。

植酸酶广泛存在于植物和微生物中。

磷在植物中的主要存在形式为植酸磷,由于植酸磷不能被单胃动物直接利用,从而造成磷源浪费和形成高磷粪便污染环境。

另外,植酸磷还是一种抗营养因子,它在动物胃肠道的消化吸收过程中会与多种金属离子如Zn2+、Ca2+、Cu2+、Fe2+等以及蛋白质螯合成不溶性复合物,降低了动物对这些营养物质的利用。

因此,开展饲用植酸酶的研究,对提高畜禽业生产效益及降低磷对环境的污染有重要意义。

1 植酸酶的来源及酶学性质早在1907年Suzuki等就在谷粮中发现了具有植酸酶活性的磷酸酶。

第一个纯化的植酸来源于麸皮,研究发现它虽具有植酸酶活性,但植酸并不是它特异性底物。

来源于植物的植酸酶均属于6-植酸酶,最适pH 范围在5.0~7.5,在单胃动物酸性的胃环境中不起作用。

60年代末植酸酶的研究转向最适pH为酸性、酶含量较高的微生物来源的植酸酶。

许多微生物都能产生植酸酶,尤其在曲霉属中。

1968年Shien等从68个土样中对2000个菌株进行考察发现,在所用的22株黑霉菌中有21株能产生植酸酶。

第一个被分离纯化的植酸酶来源于Aspergillus terreus NO.9A-1,它的最适pH为4.5,最适反应温度为70℃,此酶在pH1.2~9.0均能稳定维持活性。

从此以后,陆续从十几种微生物中分离得到植酸酶,其中来源于A.ficcum NR-RL3135(A.niger var.awamori)的植酸酶phyA具有较好的耐热性,在酸性的条件下有较高酶活性,被认为是目前最具应用前景的饲用植酸梅,其酶学性质的研究也较为深入。

植酸酶在猪饲料中的应用陈晓珍2009082507【摘要】植酸酶是一种新型的可作为动物饲料添加剂的重要酶制剂。

对提高饲料中磷的利用率,提高动物的生产性能有重要的意义。

它是一种水解酶,能降解饲料中的抗营养因子植酸并释放出无机磷及与植酸结合的蛋白质、微量元素等,特别是提高了饲料中植酸磷的利用率,减少磷的排放量,降低环境中磷的污染,并能消除植酸的抗营养作用,提高饲料各种营养组分的消化利用率。

本文综述了植酸酶在猪饲料中的有关应用。

【关键词】植酸酶猪饲料应用植酸是植物性饲料中普遍存在的一种抗营养因子,植酸磷大部分难以被猪和禽所利用而随粪便排出体外,污染环境。

约10%左右的植酸磷可被猪利用。

由于单胃动物的消化道内缺乏植酸酶,不能很好地利用植物中的植酸磷,只能以添加无机磷的形式来满足单胃动物的磷需要量。

植酸酶可使植酸磷降解成肌醇和磷酸,从而减少饲料中磷酸氢钙等无机磷的添加量,另外,研究结果还发现了植酸酶的潜在营养价值:能够提高饲料中蛋白质和能量的消化率。

植酸酶的应用在一定的程度上能缓解我国磷资源的匮乏、减少磷资源的浪费、降低磷排放所带来的污染。

植酸酶是近年来出现的一种新型酶制剂,可水解植酸释放出可利用磷,从而减少单胃动物饲料中无机磷的使用量,以减少动物粪便中的磷对环境的污染。

在饲料中添加一定量的植酸酶,能促进仔猪生长,提高日增重和饲料转化率,而且能显著提高饲料中粗蛋白、灰分、钙和磷的消化率。

以植酸酶在猪饲料中的应用为例,本文就植酸酶的来源、抗营养特性以及各种在猪饲料中的作用做简要的介绍。

1植酸酶的来源1.1植酸酶的分类自然界的植酸酶来源有3种:动物肠道细胞、植物的种子和组织、微生物,其中微生物是植酸酶的主要来源。

目前分离出的植酸酶主要有两种:3一植酸酶和6一植酸酶前者最先水解的是肌3号碳原子位置的磷酸根。

主要存在于动物和微生物中:后者最先水解的是6号碳原子的磷酸根。

主要存在于植物组织。

到目前为止,己经从动物、植物和微生物等中分离出多种植酸酶基因。

家禽饲料中的植酸何忠武【摘要】植酸是谷物和豆类籽实中磷的主要储存形式,具有强的螯合阳离子能力,形成复杂化合物分子,在家禽饲料中通常被看作是抗营养因子.然而,植酸可能有抗氧化和对正常内生态平衡有益作用.植酸酶能够催化植酸盐水解,能够与碳水化合物酶协同提高细胞内营养物质的有效性,因而家禽饲料中的植酸具有相当重要的营养作用.笔者基于分子营养学的角度,对植酸分子的生物学功能作了进一步的阐述,结合提高营养物质消化率和动物生理功能的适应性,更深入的认识对饲料的高效利用和家禽潜在生产能力的提高.【期刊名称】《粮食与饲料工业》【年(卷),期】2014(000)001【总页数】5页(P54-57,64)【关键词】植酸;抗营养作用;植酸酶;家禽;消化;饲料【作者】何忠武【作者单位】四川苍溪县畜牧食品局,四川苍溪628400【正文语种】中文【中图分类】S816.2饲料研究在饲料报酬、功能性饲料原料及动物营养优化方面[1]的创新对动物蛋白的有效性生产的促进作用定向于畜禽的最佳生产表现。

提高动物消化系统吸收营养物质的效率是提高营养物质生物有效性的物质基础,从而提高饲料的利用效率,使动物生产接近它们的遗传潜力。

平均来讲,动物的生产效率比它们的遗传潜力低30%~40%,因此,对饲料的高效利用和对动物的精确营养可充分利用动物生产的遗传潜力[2]。

动物从消化道吸收营养物质的最大潜力与最高效率取决于动物种类和它们所采食的饲料,禽类消化系统对杂食性食物资源适应性好。

禽嗉囊内pH值接近7.0,补偿了家禽缺乏牙齿的功能;这是禽类进化过程中,编码犁鼻器受体、酪蛋白、唾液相关蛋白和釉质蛋白基因遗失的自然选择[3]。

家禽胃肠道pH1.8~7.0适应所有饲料消化。

植物性饲料原料占家禽饲料的比例高,油籽饼及米糠等禾谷类加工副产物中植酸含量丰富。

家禽饲料中添加植酸酶可水解植酸绑定复合物,释放被螯合的营养物质,提高营养物质的生物有效性。

最近的研究发现,植酸的水解产物对人和动物有有益作用[4]。