片式电阻的主要失效机理与失效模式

- 格式:doc

- 大小:131.28 KB

- 文档页数:11

细叙各类电子元器件的失效模式与机理

电子元器件的主要失效模式包括但不限于开路、短路、烧毁、爆炸、漏电、功能失效、电参数漂移、非稳定失效等。

对于硬件工程师来讲电子元器件失效是个非常麻烦的事情,比如某个半导体器件外表完好但实际上已经半失效或者全失效会在硬件电路调试上花费大把的时间,有时甚至炸机。

硬件工程师调试爆炸现场

所以掌握各类电子元器件的实效机理与特性是硬件工程师比不可少的知识。

下面分类细叙一下各类电子元器件的失效模式与机理。

电阻器失效模式与机理失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。

失效机理:是导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。

1、电阻器的主要失效模式与失效机理为1) 开路:主要失效机理为电阻膜烧毁或大面积脱落,基体断裂,引线帽与电阻体脱落。

2) 阻值漂移超规范:电阻膜有缺陷或退化,基体有可动钠离子,保护涂层不良。

3) 引线断裂:电阻体焊接工艺缺陷,焊点污染,引线机械应力损伤。

4) 短路:银的迁移,电晕放电。

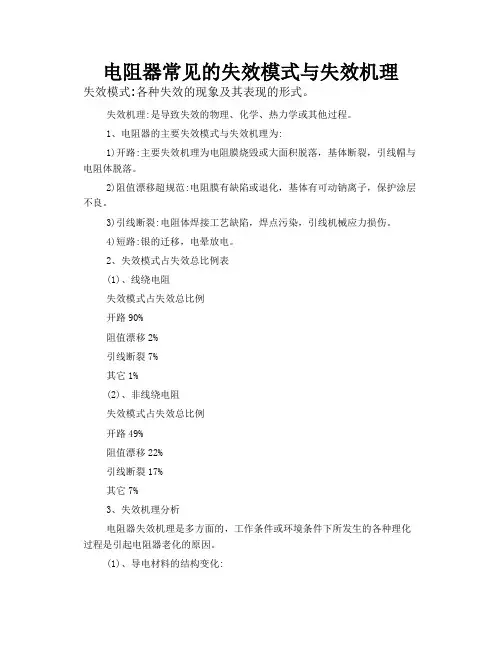

2、失效模式占失效总比例表

(1)、线绕电阻

失效模式占失效总比例开路90%阻值漂移2%引线断裂7%其它1%

(2)、非线绕电阻

失效模式占失效总比例开路49%阻值漂移22%引线断裂17%其它7%

3、失效机理分析

电阻器失效机理是多方面的,工作条件或环境条件下所发生的各种理化过程是引起电阻器老化的原因。

(1)、导电材料的结构变化

薄膜电阻器的导电膜层一般用汽相淀积方法获得,在一定程度上存在无定型结构。

按热力。

电阻器常见的失效模式与失效机理失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。

失效机理:是导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。

1、电阻器的主要失效模式与失效机理为:1)开路:主要失效机理为电阻膜烧毁或大面积脱落,基体断裂,引线帽与电阻体脱落。

2)阻值漂移超规范:电阻膜有缺陷或退化,基体有可动钠离子,保护涂层不良。

3)引线断裂:电阻体焊接工艺缺陷,焊点污染,引线机械应力损伤。

4)短路:银的迁移,电晕放电。

2、失效模式占失效总比例表(1)、线绕电阻失效模式占失效总比例开路90%阻值漂移2%引线断裂7%其它1%(2)、非线绕电阻失效模式占失效总比例开路49%阻值漂移22%引线断裂17%其它7%3、失效机理分析电阻器失效机理是多方面的,工作条件或环境条件下所发生的各种理化过程是引起电阻器老化的原因。

(1)、导电材料的结构变化:薄膜电阻器的导电膜层一般用汽相淀积方法获得,在一定程度上存在无定型结构。

按热力学观点,无定型结构均有结晶化趋势。

在工作条件或环境条件下,导电膜层中的无定型结构均以一定的速度趋向结晶化,也即导电材料内部结构趋于致密化,能常会引起电阻值的下降。

结晶化速度随温度升高而加快。

电阻线或电阻膜在制备过程中都会承受机械应力,使其内部结构发生畸变,线径愈小或膜层愈薄,应力影响愈显著。

一般可采用热处理方法消除内应力,残余内应力则可能在长时间使用过程中逐步消除,电阻器的阻值则可能因此发生变化。

结晶化过程和内应力清除过程均随时间推移而减缓,但不可能在电阻器使用期间终止。

可以认为在电阻器工作期内这两个过程以近似恒定的速度进行。

与它们有关的阻值变化约占原阻值的千分之几。

电负荷高温老化:任何情况,电负荷均会加速电阻器老化进程,并且电负荷对加速电阻器老化的作用比升高温度的加速老化后果更显著,原因是电阻体与引线帽接触部分的温升超过了电阻体的平均温升。

通常温度每升高10℃,寿命缩短一半。

如果过负荷使电阻器温升超过额定负荷时温升50℃,则电阻器的寿命仅为正常情况下寿命的1/32。

电子元器件的失效机理和失效模式分析摘要:电子元器件在运行过程中,经常由于失效与故障的发生影响到电子设备的正常运转。

元器件不仅是电子设备最为基础的组成结构,而且也是提高系统性能的主要载体。

一般来说,电子设备中的许多问题都是由电子元件的问题引起的。

为了确保电子设备可以正常工作,我们必须对常见设备中电子元器件的失效机理与常见故障情况有一个清晰的认知。

关键词:电子元器件;失效;机理;缺陷;故障1.电子元器件的失效机理一般来说,设计方案存在破绽,制作工艺不完善,使用方法不当,以及环境方面存在问题都会导致电子元器件出现故障。

我们将通过以下几个方面来分析探索电子元器件发生故障的缘由。

(一)电阻器的失效原理电阻作为电子设备的加热元件,是电子设备中使用时间最长的设备。

在电子设备的使用过程中,因电阻器故障造成电子设备发生故障的缘由占总数的15%。

电阻器的失效机理,对电子设备的结构和工艺特性有着决定性的意义。

当电阻出现问题后,人们通常不会将其修复,而是会思考:我们为什么不用一条新的电阻线代替呢?当电阻丝烧毁时,在某些情况下,烧毁的区域可以重新焊接,然后使用。

电阻劣化大多是由于其散热性差、湿度过大或制造存在漏洞等缘由引起的,而烧坏则是由于电路异常引起的,如短路、过载等缘由。

常见的电阻烧坏情形有两种:一种是电流过载和电阻高温引发的电阻烧坏,此时很轻易便可以发觉电阻表面出现损伤。

另一种则是瞬时高压加到电阻上引起的电阻开路或电阻值增大,一般情况下,此时电阻的表面变化不明显,这种故障电阻在高压电路中经常出现[1]。

电阻失效通常是因为致命故障和漂移参数故障。

结合电子设备的实际使用情况我们发现,由前者原因引发电阻器故障的占比可高达90%,包含了短路,机械损伤,接触损坏等等情形,而一般只有10%的电阻故障是由漂移参数故障引起的。

另外接触不良非常容易引起故障,而出现接触不良的情形主要是因为:(1)接触压力太大导致弹簧片松弛,接触点偏离轨道。

常见的电子元器件失效机理与分析电子元器件的主要失效模式包括但不限于开路、短路、烧毁、爆炸、漏电、功能失效、电参数漂移、非稳定失效等。

对于硬件工程师来讲电子元器件失效是个非常麻烦的事情,比如某个半导体器件外表完好但实际上已经半失效或者全失效会在硬件电路调试上花费大把的时间,有时甚至炸机。

硬件工程师调试爆炸现场所以掌握各类电子元器件的实效机理与特性是硬件工程师比不可少的知识。

下面分类细叙一下各类电子元器件的失效模式与机理。

电阻器失效失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。

失效机理:是导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。

电阻器的失效模式与机理▶开路:主要失效机理为电阻膜烧毁或大面积脱落,基体断裂,引线帽与电阻体脱落。

▶阻值漂移超规范:电阻膜有缺陷或退化,基体有可动钠离子,保护涂层不良。

▶引线断裂:电阻体焊接工艺缺陷,焊点污染,引线机械应力损伤。

▶短路:银的迁移,电晕放电。

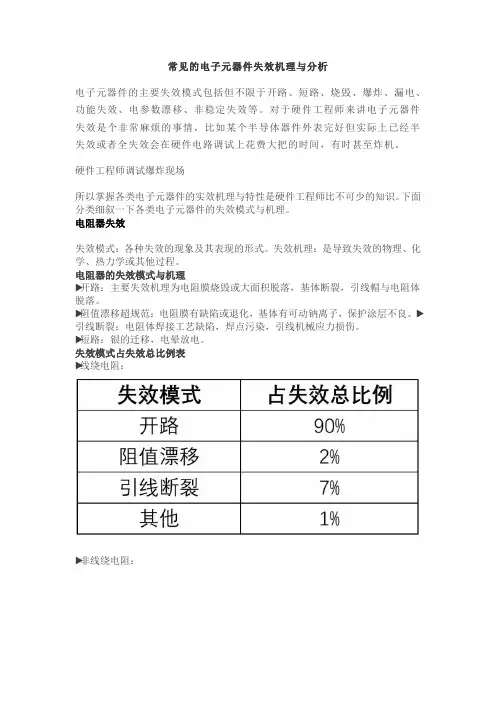

失效模式占失效总比例表▶线绕电阻:▶非线绕电阻:失效模式机理分析电阻器失效机理是多方面的,工作条件或环境条件下所发生的各种理化过程是引起电阻器老化的原因。

▶导电材料的结构变化:薄膜电阻器的导电膜层一般用汽相淀积方法获得,在一定程度上存在无定型结构。

按热力学观点,无定型结构均有结晶化趋势。

在工作条件或环境条件下,导电膜层中的无定型结构均以一定的速度趋向结晶化,也即导电材料内部结构趋于致密化,能常会引起电阻值的下降。

结晶化速度随温度升高而加快。

电阻线或电阻膜在制备过程中都会承受机械应力,使其内部结构发生畸变,线径愈小或膜层愈薄,应力影响愈显著。

一般可采用热处理方法消除内应力,残余内应力则可能在长时间使用过程中逐步消除,电阻器的阻值则可能因此发生变化。

结晶化过程和内应力清除过程均随时间推移而减缓,但不可能在电阻器使用期间终止。

可以认为在电阻器工作期内这两个过程以近似恒定的速度进行。

与它们有关的阻值变化约占原阻值的千分之几。

电负荷高温老化:任何情况,电负荷均会加速电阻器老化进程,并且电负荷对加速电阻器老化的作用比升高温度的加速老化后果更显著,原因是电阻体与引线帽接触部分的温升超过了电阻体的平均温升。

简述片式厚膜电阻器的典型失效模式、机理及原因摘要:首先,本文对片式厚膜电阻器的工艺流程及片式薄膜电阻器薄膜层形成原理进行了简单的介绍;然后;对片式厚膜电阻器典型的失效模式和失效机理进行了总结;最后,通过案例,对片式厚膜电阻器两种典型的失效现象的原因进行了分析,对于相关工作人员了解片式厚膜电阻器的失效原因和机理,从而改善其工艺过程具有一定的参考价值。

关键词:片式厚膜电阻器;工艺流程;形成原理;失效模式;失效机理;失效分析引言近年来,随着电子设备朝短小轻薄的方向发展,片式电阻器行业也得到了迅速的发展,其可靠性问题也引起了人们越来越多的关注。

虽然片式电阻器的工艺流程得到了很大的改善,但当产品投入市场使用时,其失效现象仍时有发生,因此,本文对片式厚膜电阻器的典型失效模式、机理和原因进行了研究,以供相关工作人员参考。

一、片式厚膜电阻器工艺简述片式厚膜电阻器的工艺流程为:在已预制沟槽的陶瓷基板上印刷背电极→ 印刷面电极→ 高温烧结→ 印刷电阻体→ 高温烧结→ 印刷保护玻璃→ 高温烧结→激光调阻→ 印刷保护玻璃→ 印刷标记→ 折条→端电极溅射→折粒→ 电镀镍锡→成品测量→ 筛选→质量一致性检验→ 测试和包装→入库交付。

二、片式薄膜电阻器薄膜层形成原理目前世界上合金薄膜层的制备方法包括离子镀、真空蒸镀和溅射镀膜,其中溅射镀膜主要是离子束溅射。

离子束溅射的方法具有溅射薄膜纯度高、质量好,可溅射金属或者合金,并且多数离子以离子态沉积使得薄膜层与衬底附着力强,采用离子束溅射的优势还包括可以分别精准控制离子源的电流和能量等参数指标。

因此采用离子束溅射方式是目前制备片式薄膜电阻器薄膜层最理想的一种方式。

离子束溅射的原理是让工作气体(Ar气)进入离子束溅射镀膜机中的离子枪中,电离后产生离子流Ar+。

当离子流Ar+经屏栅栅网加速后,持续轰击合金靶材,溅射出的靶材原子飞出靶材后沉积在衬底(基板)上,然后晶粒逐渐生长形成连续的薄膜层。

电子元器件主要失效模式和机理介绍本报编辑:韩双露时间: 2009-5-22 17:16:45 来源: 电子制造商情中国赛宝实验室分析中心陈媛摘要:电子元器件的种类繁多,相应的失效模式和机理也很多,本文归纳和总结电子元器件的失效模式、分析和验证电子元器件的失效机理。

针对失效模式和失效机理采取有效措施,是不断提高电子元器件可靠性水平的过程。

关键词:电子元器件、可靠性、失效模式、失效机理引言电子元器件的失效主要是在产品的制造、试验、运输、存储和使用等过程中发生的,与原材料、设计、制造、使用密切相关。

电子元器件的种类很多,相应的失效模式和机理也很多。

失效模式是指失效的外在直观失效表现形式和过程规律,通常指测试或观察到的失效现象、失效形式,如开路、短路、参数漂移、功能失效等。

失效机理是指失效的物理、化学变化过程,微观过程可以追溯到原子、分子尺度和结构的变化,但与此相对的是它迟早也要表现出的一系列宏观(外在的)性能、性质变化,如疲劳、腐蚀和过应力等。

从现场失效和试验失效中去收集尽可能多的信息(包括失效形态、失效表现现象及失效结果等)进行归纳和总结电子元器件的失效模式,分析和验证失效机理,并针对失效模式和失效机理采取有效措施,是不断提高电子元器件可靠性水平的过程。

1 集成电路失效模式和机理介绍集成电路的主要失效模式有功能失效、参数漂移、短路、开路等。

集成电路失效模式统计分布见图1。

图1 集成电路失效模式分布集成电路的主要失效机理有:1)过电应力(EOS):是指元器件承受的电流、电压应力或功率超过其允许的最大范围。

2)静电损伤(ESD):微电子器件在加工生产、组装、贮存以及运输过程中,可能与带静电的容器、测试设备及操作人员相接触,所带静电经过器件引脚放电到地,使器件受到损伤或失效3)闩锁效应(latch-up):集成电路由于过电应力触发内部寄生晶体管结构而呈现的一种低阻状态,这种低阻状态在触发条件去除或终止后仍会存在。

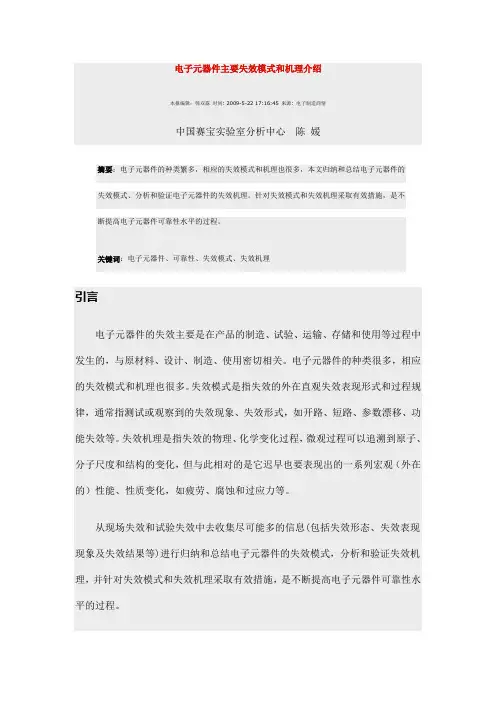

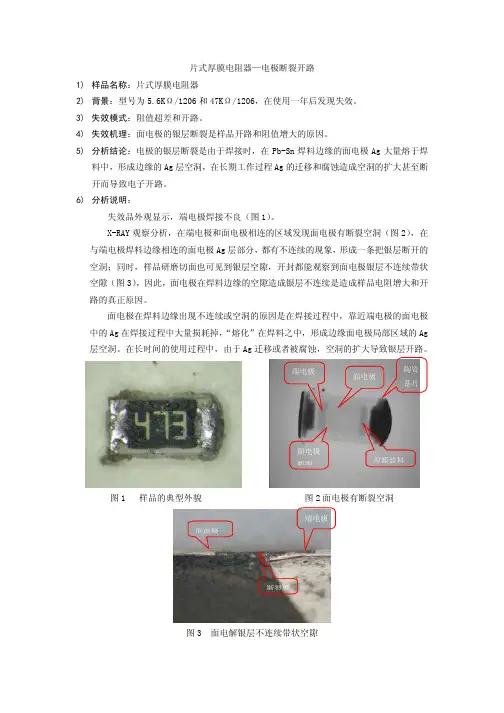

片式厚膜电阻器—电极断裂开路1) 样品名称:片式厚膜电阻器2) 背景:型号为5.6K Ω/1206和47K Ω/1206,在使用一年后发现失效。

3) 失效模式:阻值超差和开路。

4) 失效机理:面电极的银层断裂是样品开路和阻值增大的原因。

5) 分析结论:电极的银层断裂是由于焊接时,在Pb-Sn 焊料边缘的面电极Ag 大量熔于焊料中,形成边缘的Ag 层空洞,在长期工作过程Ag 的迁移和腐蚀造成空洞的扩大甚至断开而导致电子开路。

6) 分析说明:失效品外观显示,端电极焊接不良(图1)。

X-RAY 观察分析,在端电极和面电极相连的区域发现面电极有断裂空洞(图2),在与端电极焊料边缘相连的面电极Ag 层部分,都有不连续的现象,形成一条把银层断开的空洞;同时,样品研磨切面也可见到银层空隙,开封都能观察到面电极银层不连续带状空隙(图3),因此,面电极在焊料边缘的空隙造成银层不连续是造成样品电阻增大和开路的真正原因。

面电极在焊料边缘出现不连续或空洞的原因是在焊接过程中,靠近端电极的面电极中的Ag 在焊接过程中大量损耗掉,“熔化”在焊料之中,形成边缘面电极局部区域的Ag 层空洞。

在长时间的使用过程中,由于Ag 迁移或者被腐蚀,空洞的扩大导致银层开路。

图1 样品的典型外貌 图2面电极有断裂空洞图3 面电解银层不连续带状空隙端电极面电极厚膜浆料陶瓷基片面电极断裂面电极端电极断裂处氧化膜电阻器—电解腐蚀开路1) 样品名称:氧化膜电阻器2) 背景:标称值为22KΩ±5%/2W,使用过程中出现开路。

3) 失效模式:电阻开路。

4) 失效机理:在水汽和直流电场作用下,镍铬膜被电解腐蚀开路。

5) 分析结论:电阻器镍铬膜在水汽和直流电场作用下,发生电解腐蚀开路,包封料中有少量的K+、Cl-加速了电解腐蚀的发生。

6) 分析说明:10只样品具有相同的失效模式-开路。

开封表明:电阻膜由于局部被腐蚀而导致电阻开路。

具体的腐蚀过程如下:电阻器在潮湿环境工作时,水份透过包封材料吸附在导电膜或刻槽表面,在直流电场作用下会在导电膜有缺陷的地方首先产生电解腐蚀。

电容器的常见失效模式和失效机理电容器的常见失效模式有――击穿短路;致命失效――开路;致命失效――电参数变化(包括电容量超差、损耗角正切值增大、绝缘性能下降或漏电流上升等;部分功能失效――漏液;部分功能失效――引线腐蚀或断裂;致命失效――绝缘子破裂;致命失效――绝缘子表面飞弧;部分功能失效引起电容器失效的原因是多种多样的。

各类电容器的材料、结构、制造工艺、性能和使用环境各不相同,失效机理也各不一样。

各种常见失效模式的主要产生机理归纳如下。

3.1失效模式的失效机理3.1.1引起电容器击穿的主要失效机理①电介质材料有疵点或缺陷,或含有导电杂质或导电粒子;②电介质的电老化与热老化;③电介质内部的电化学反应;④银离子迁移;⑤电介质在电容器制造过程中受到机械损伤;⑥电介质分子结构改变;⑦在高湿度或低气压环境中极间飞弧;⑧在机械应力作用下电介质瞬时短路。

3.1.2引起电容器开路的主要失效机理①引线部位发生“自愈“,使电极与引出线绝缘;②引出线与电极接触表面氧化,造成低电平开路;③引出线与电极接触不良;④电解电容器阳极引出箔腐蚀断裂;⑤液体电解质干涸或冻结;⑥机械应力作用下电介质瞬时开路。

3.1.3引起电容器电参数恶化的主要失效机理①受潮或表面污染;②银离子迁移;③自愈效应;④电介质电老化与热老化;⑤工作电解液挥发和变稠;⑥电极腐蚀;⑦湿式电解电容器中电介质腐蚀;⑧杂质与有害离子的作用;⑨引出线和电极的接触电阻增大。

3.1.4引起电容器漏液的主要原因①电场作用下浸渍料分解放气使壳内气压上升;②电容器金属外壳与密封盖焊接不佳;③绝缘子与外壳或引线焊接不佳;④半密封电容器机械密封不良;⑤半密封电容器引线表面不够光洁;⑥工作电解液腐蚀焊点。

3.1.5引起电容器引线腐蚀或断裂的主要原因①高温度环境中电场作用下产生电化学腐蚀②电解液沿引线渗漏,使引线遭受化学腐蚀;③引线在电容器制造过程中受到机械损伤;④引线的机械强度不够。

片式电阻的主要失效机理与失效模式1.什么是片式电阻,片式电阻的概念。

片式电阻器又称为片式电阻,也叫表面贴装电阻,它与它片式元器件(SMC 及SMD)一样,是适用于表面贴装技术(SMT)的新一代无引线或短引线微型电子元件。

其引出端的焊接面在同一平面上。

片式电阻在电路内的主要作用是降低电压,分担一部分电压即分压,限流保护电路,分流等,也可以用做时间电路元件和传感器等。

2.片式电阻的特性及分类。

表面组装的电阻器是表面组装元气件的组成之一,它属于无源元件,其作用主要供厚膜、薄膜电路作外贴元件用。

它一般按两种方式进行分类。

按特性与材料分类分为:厚膜电阻、薄膜电阻。

按外形结构分类分为:矩形片式电阻、圆柱片式电阻、异形电阻。

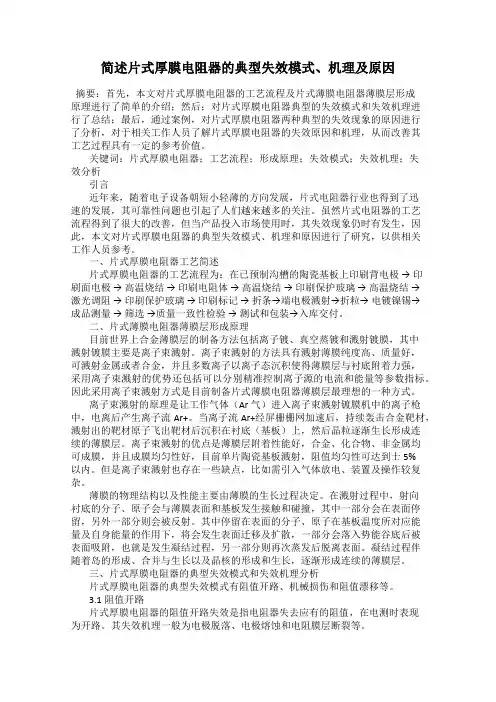

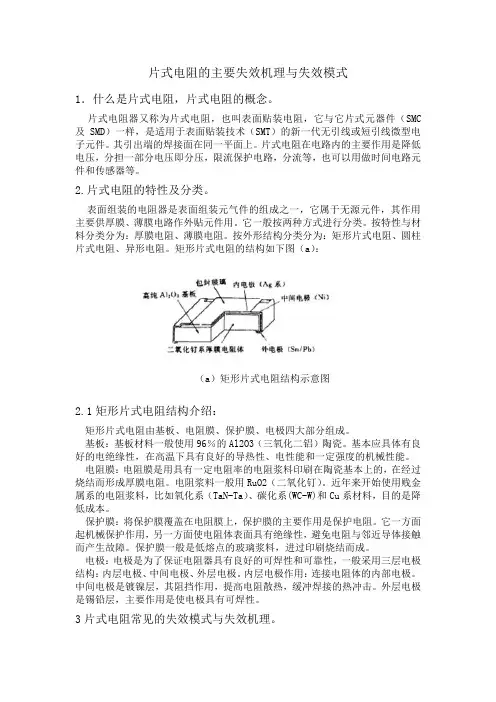

矩形片式电阻的结构如下图(a):(a)矩形片式电阻结构示意图2.1矩形片式电阻结构介绍:矩形片式电阻由基板、电阻膜、保护膜、电极四大部分组成。

基板:基板材料一般使用96%的Al2O3(三氧化二铝)陶瓷。

基本应具体有良好的电绝缘性,在高温下具有良好的导热性、电性能和一定强度的机械性能。

电阻膜:电阻膜是用具有一定电阻率的电阻浆料印刷在陶瓷基本上的,在经过烧结而形成厚膜电阻。

电阻浆料一般用RuO2(二氧化钉)。

近年来开始使用贱金属系的电阻浆料,比如氧化系(TaN-Ta)、碳化系(WC-W)和Cu系材料,目的是降低成本。

保护膜:将保护膜覆盖在电阻膜上,保护膜的主要作用是保护电阻。

它一方面起机械保护作用,另一方面使电阻体表面具有绝缘性,避免电阻与邻近导体接触而产生故障。

保护膜一般是低熔点的玻璃浆料,进过印刷烧结而成。

电极:电极是为了保证电阻器具有良好的可焊性和可靠性,一般采用三层电极结构:内层电极、中间电极、外层电极。

内层电极作用:连接电阻体的内部电极。

中间电极是镀镍层,其阻挡作用,提高电阻散热,缓冲焊接的热冲击。

外层电极是锡铅层,主要作用是使电极具有可焊性。

3片式电阻常见的失效模式与失效机理。

图(1)线绕电阻失效总比例图(2)非线绕电阻失效总比例片式电阻的主要失效模式与失效机理为:1) 开路:主要失效机理为电阻膜烧毁或大面积脱落,基体受力发生断裂,引线帽与电阻体发生脱落。

片式膜电阻器过电应力失效模式及机理研究作者:龚国刚冯刘洪陈思纤来源:《物联网技术》2016年第02期摘要:通过对片式膜电阻器在不同环境条件下进行的过电应力试验,研究了其过电应力失效模式及失效机理,为指导用户正确选用片式膜电阻器提供了参考,同时提高了片式膜电阻器的使用可靠性。

关键词:片式膜电阻器;失效模式;失效机理;可靠性中图分类号:TB114 文献标识码:A 文章编号:2095-1302(2016)02-00-020 引言近年来,屡有针对片式膜电阻器在使用过程中因过电应力[1]失效的案例,其中80%以上与用户选型使用不当有关。

因此,有必要开展片式膜电阻器在不同环境条件下进行过电应力试验,研究其过电应力(系指超过电阻器额定电压(额定功率)的电应力)失效模式及失效机理,为指导用户正确选用片式膜电阻器提供参考,提高片式膜电阻器的使用可靠性。

1 研究过程1.1 试验步骤(1)抽取片式膜电阻器典型代表型号RM3216型厚膜、薄膜各2个共4个规格样品,其中:片式厚膜—510 Ω、3 300 Ω,阻值精度±1%,额定功率0.25 W;片式薄膜—470 Ω、3 900 Ω,阻值精度±0.1%,额定功率0.25 W。

(2)样品经回流焊接在PCB板上后,用酒精清洗,50℃烘干6小时,备用。

(3)抽取样品,在常温(25℃±5℃)下按短时间过载试验方法[2],分别施加2倍、2.5倍、3倍、3.5倍、4倍、4.2倍、4.6倍、4.8倍额定电压保持5S。

通过外观检查和数据处理,分析片式膜电阻器过电应力试验后阻值变化趋势,估计片式膜电阻器临界失效(阻值变化率超标)电压、极限失效[3](阻值开路或电阻体断裂)电压。

(4)抽取样品,分别在低温(-50℃、-70℃)、高温(70℃、100℃、150℃)及热真空(70℃、6×10-3Pa)条件下,施加临界失效电压。

通过数据处理,分析片式膜电阻器过电应力试验后阻值变化趋势。

简析厚膜片式电阻器的硫化失效一、前言我们所接触到的厚膜片式电阻器本身是现有电子电路中经常使用的贴装元件之一,硫化失效本身是现有的一种较为常见的失效现象,电阻器的硫化往往会直接影响电阻器的性能。

空气中存在着各种形式的含硫物质,如汽车尾气、化工废气、温泉的硫磺气体等,这些含硫物质会与面电极中的银发生反应而逐渐生成一种导电效果较差的化学物质,继而逐渐导致电阻器出现阻值变大或者开路问题。

其硫化反应的化学反应方程式如下:对由于硫化失效的电阻器进行电镜扫描观察与能谱分析,在电阻器的二次保护包裹层与面电极的交界位置发现的含硫物质即为硫化银,见图1~图3。

图1硫化失效的电阻器SEM形貌图2电阻器硫化失效生成硫化银SEM形貌图3图2方框所示区域的能谱分析结果上图纸中所显示的是电阻器发生硫化失效后的硫化银形貌以及能谱谱图,电阻器发生硫化位置中的碳、硅元素是其表面所附着硅胶的构成成分,银元素为面电极材料,只有硫元素属于外来成分。

二、制造工艺与结构简介电阻器的硫化失效与其工艺、结构以及使用环境密切相关。

在对厚膜片式电阻器硫化失效展开分析前,首先需要对它的生产工艺与结构有一定的认识。

厚膜片式电阻器的传统制造工艺如下:基材背导、正导印刷→导体烧结→电阻体印刷、烧结→一次玻璃保护层印刷、烧结→刻沟槽调整电阻值→二次玻璃保护层印刷、烧结→标识字符印刷、烧结→拆条→侧导→拆粒→电镀→测试→包装。

厚膜片式电阻器的端电极一般包括内、中、外三层电极结构,其典型结构示意图见图4。

其中,内电极还分为面电极(银钯材料Ag/Pd)、背电极(银浆料Ag)和侧电极(镍铬合金Ni/Cr);中间电极为电镀镍Ni;外部电极为电镀锡Sn。

图4厚膜片式电阻器的结构示意图三、硫化失效机理厚膜片式电阻器的二次保护包裹层与内部电极的交接处本身就是相对薄弱的环节。

当外界环境存在含硫物质时,含硫物质可以通过薄弱环节渗透至面电极中,导致该处面电极发生质变(即银元素发生硫化反应)逐渐生成一种导电效果较差的物质,继而导致电阻值逐渐增大。

贴片式电阻失效机理实例分析作者:郭新江来源:《中国科技博览》2015年第07期[摘要]通过实际案例分析了贴片式电阻器件因硫化腐蚀导致失效的失效机理和失效模式。

采用SEM、电子能谱分析手段对腐蚀生成物的形貌及成份进行分析,阐述了硫化腐蚀现象产生的机理;结合贴片式电阻的结构和生产工艺分析了元器件的失效模式,并提出一些控制硫化腐蚀现象产生的有效应对措施。

[关键词]贴片式电阻失效机理实例分析中图分类号:G123 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)07-0320-02引言电子技术是极富生命力的技术领域,它的飞速发展对各个行业以及人们的生活都有着巨大的影响。

尤其是近年来表面组装技术(Surface Mount Technology,SMT)的迅速发展与广泛应用,为电子产品进一步的微型化、轻量化和高性能提供了广阔的前景。

其中贴片式电子元器件以其体积小、质量轻、节省原材料、组装密度高、容易实现标准化、性能优良、综合成本低等优点成为SMT工艺中使用最广泛的元器件。

虽然贴片式电子元器件在SMT上应用的优点众多,但是实际应用中也出现了许多导致元器件失效等问题,如:结构脆、容易出现裂纹和破裂、烧结空洞多引起耐压降低和焊接不良等问题。

特别是贴片式元器件的可焊性、耐焊接性、金属端子耐腐蚀性和锡晶须的生长等问题导致的元器件失效严重影响了产品组件的稳定性,同时也埋下了极大的安全隐患[1]。

贴片电子元器件失效一般分为随机性失效和批次性失效,随机性失效指的是工艺上的随机性缺陷引起失效,不构成批次性缺陷,它在使用过程中构成早期失效,通过元器件筛选可以剔除;批次性失效:主要机理有封装密封性差以及密封封装内部水汽含量高、电极粘接不良、环氧树脂涂层在高温或变温条件下引起拉脱拉断内连接、结构设计或工艺缺陷、机械磨损、可动离子沾污等引起的失效[2]。

具有批次性缺陷的产品造成巨大损失,只能通过更换批次或生产厂家来解决。

贴片电阻端电极硫化腐蚀导致的失效是近来被人们倍加关注的问题,本文通过实际案例对此类失效机理进行研究和分析,为预防出现此类失效问题提出一些建议措施。

图1 硫化物与内部银电极反应生硫化生成化合物Ag2S,由于Ag2S(高阻率)导电率低使电阻失去导电能力失效。

1.1 片状电阻值大及开路失效分析1.1.1 器件外貌微观使用高倍放大镜查看失效器件外观,在端头位置查对比如表1所示,电阻尺寸差异影响电阻硫化失效概率阻硫化失效的概率越低试验证明结论是正确的验验证,0603封装尺寸电阻抗硫化能力较差图3 失效品2能谱分析图及数据图2 失效品1能谱分析图及数据物料编码物料型号封装尺寸额定功率丝印位置失效数据及电路设计对比分析34020024 5.1kΩ±1%/1/8W08051/8W R203售后无失效3402020769 5.1kΩ±1%/1/10W06031/10W R203售后失效突出,近2千单表1 不同机型主板对应R203位置使用电阻信息层搭接长度不可控,搭接长度长的,抗硫化能力好,搭接长度短的,抗硫化能力差,具体差异见图5。

R203位置电阻可能抗硫化能力较差,易出现硫化。

电阻本体尺寸越大,电阻抗硫化失效持续时间越长。

4.3 硅胶附硫效应核实售后复核搜集故障品,硫化失效电阻R203丝印靠近主芯片,涂覆硅胶较多,R121、R146靠近高频在PCB 板器件本体均匀涂覆三防胶形成有效保护膜,可以隔绝空气,防止电阻硫化。

我司使用日本信越三防胶(日本信越三防胶性能参数如表3),有效解决电阻硫化失效问题。

5.2 使用抗硫化电阻5.2.1 抗硫化电阻方案一通过延长二次保护包裹层设计尺寸,同时让底层电极覆盖二次保护,大到一定尺寸,电镀时镍层与锡层均容易覆盖二次保护层,避免二次保护层边缘暴露在空气中与硫化气体化合反应图6 电阻硫化防护设计图图7 电阻硫化防护设计图图5 电阻保护层搭接长度差异对电阻硫化影响图4 电阻应用电路原理图[3] 雷盼灵,曾庆军,陈峰.静电除尘用新型脉冲高压电源研究[J].科学技术与工程,2014,31:225-230.[4] 李琦.脉冲电源与高频电源技术在静电除尘中的组合应用[J].黑龙江科技信息,2015,28:137.提高器件应[1]Brian Mccabe.薄膜电阻器提供不渗透硫的解决方案[J].今日电子, 2009(11):29-30.。

表贴电阻典型的失效模式及机理分析范士海【摘要】针对表贴电阻典型的失效模式,选取了几个案例进行分析,通过磨抛制样,X 射线检查,扫描电镜及能谱分析等手段,对各种失效模式,阐述了其失效机理,并有针对性提出了控制失效发生的具体措施.【期刊名称】《环境技术》【年(卷),期】2019(037)004【总页数】6页(P75-79,99)【关键词】表贴电阻;失效机理;失效分析【作者】范士海【作者单位】航天科工防御技术研究试验中心,北京 100854【正文语种】中文【中图分类】TN605引言表贴电阻器具有轻重量、小体积、高组装密度、性能优良和易于装配自动化等优点,随着表面组装技术(Surface Mount Technology, SMT)的迅猛发展与大量应用,以及对电子产品轻量化、小型化和高可靠性要求的不断提高,表贴电阻在电子产品中的应用越来越多、越来越广。

但是由于其本身的材料特性及结构特点等多方面的原因,表贴电阻在实际应用中容易发生失效。

例如,表贴电阻器陶瓷基体脆弱,容易开裂,导致电阻器开路失效。

在筛选、焊装以及装机使用时,要尽量避免使其受到过大的温度冲击应力与机械应力。

下面针对表贴电阻的典型失效模式进行归纳总结,分析其失效机理。

为进一步提高表贴电阻器的应用可靠性提供有益的依据。

在介绍具体的失效案例之前,先简要介绍一下表贴电阻的结构。

表贴电阻的结构如图1所示,形状为长方体。

当它们焊装在PCB板上时,与传统的轴向电阻相比,占用不到50 %的空间。

表贴电阻两端为端电极,从里到外为三层结构,最内层为银或银钯合金,中间层为镍或铬金属,最外层电极为电镀锡或锡铅。

电阻体的中间部分也是三层结构,最下一层为电阻膜,电阻膜之上为两层玻璃釉保护膜。

1 表贴电阻典型失效案例表贴电阻的主要失效模式是阻值增大甚至开路。

造成电阻失效原因包括:氧化铝陶瓷基体开裂,以及端电极开路失效等,下面通过案例详细说明。

图1 表贴电阻结构示意图1.1 瓷体基体开裂失效某整机所用的RMK3216型表贴电阻是国内厂家生产的产品,整机进行调试时,发现一只该规格表贴电阻失效(在测量其顶部两端电阻时,开路;测量其侧部两端电阻时,阻值正常)。

单片集成电路失效模式和失效机理单片集成电路失效模式和失效机理,这听起来像是科学家的专属话题,其实离我们并不远哦。

想象一下,我们日常生活中随处可见的手机、电脑、家电,这些小家伙里都藏着不少单片集成电路。

它们就像是这些设备的“大脑”,负责处理信息和控制各种功能。

可是,想象一下,如果这些“大脑”突然罢工,那可就麻烦大了。

咱们可不想在关键时刻,手机像个没电的乌龟,慢吞吞的响应,对吧?先说说失效模式,简单来说就是单片集成电路出问题的表现。

有的就像是一个情绪化的朋友,突然发脾气,不工作了。

比如说,电路短路,那就是它有点“冲动”,直接把电流给“短路”了,导致设备无法正常运作。

还有一种就是开路,电路就像是关了门的店,完全不接受电流进来,整个设备也就歇菜了。

真是让人抓狂!再比如,器件过热,就好比是盛夏的阳光,把人晒得喘不过气,电路过热后,功能就会下降,严重时甚至会烧毁。

接着聊聊失效机理,为什么会出现这些状况呢?这就得从材料和环境说起。

单片集成电路大多数是用硅这样的半导体材料做的,硅虽好,但可不是不怕坏的哦。

长时间使用,加上潮湿、温度变化这些因素,就像是给电路“施压”,时间久了,材料老化,性能就会下降。

这就像咱们人,年轻的时候精力旺盛,慢慢地岁月就会让咱们的“引擎”不再那么给力。

还有一种失效机理是电迁移,这听起来很高深,其实就是电流在流动过程中,导致材料原子移动,形成“山头”,最终可能导致开路。

这就像是沙滩上的沙子,被海水冲刷,慢慢地形成了一个个小丘陵。

时间一长,这些小丘陵就可能把电流的路给堵上,设备也就不能再正常工作了。

生活中,我们经常能看到这些失效带来的困扰。

想象一下,正在用手机刷剧,结果突然黑屏,这种心情就像是被丢到冷水里,瞬间清醒。

或者在工作时,电脑突然卡住,真是让人火冒三丈,想砸了它又心疼。

这些失效的背后都是单片集成电路在跟我们“抗议”,它们在告诉我们:“哎,兄弟,我也有我的极限。

”为了避免这些失效,我们能做些什么呢?保持良好的使用环境,避免高温和潮湿,这对单片电路可是致命的。

片式电阻的主要失效机理与失效模式1.什么是片式电阻,片式电阻的概念。

片式电阻器又称为片式电阻,也叫表面贴装电阻,它与它片式元器件(SMC 及SMD)一样,是适用于表面贴装技术(SMT)的新一代无引线或短引线微型电子元件。

其引出端的焊接面在同一平面上。

片式电阻在电路内的主要作用是降低电压,分担一部分电压即分压,限流保护电路,分流等,也可以用做时间电路元件和传感器等。

2.片式电阻的特性及分类。

表面组装的电阻器是表面组装元气件的组成之一,它属于无源元件,其作用主要供厚膜、薄膜电路作外贴元件用。

它一般按两种方式进行分类。

按特性与材料分类分为:厚膜电阻、薄膜电阻。

按外形结构分类分为:矩形片式电阻、圆柱片式电阻、异形电阻。

矩形片式电阻的结构如下图(a):(a)矩形片式电阻结构示意图2.1矩形片式电阻结构介绍:矩形片式电阻由基板、电阻膜、保护膜、电极四大部分组成。

基板:基板材料一般使用96%的Al2O3(三氧化二铝)陶瓷。

基本应具体有良好的电绝缘性,在高温下具有良好的导热性、电性能和一定强度的机械性能。

电阻膜:电阻膜是用具有一定电阻率的电阻浆料印刷在陶瓷基本上的,在经过烧结而形成厚膜电阻。

电阻浆料一般用RuO2(二氧化钉)。

近年来开始使用贱金属系的电阻浆料,比如氧化系(TaN-Ta)、碳化系(WC-W)和Cu系材料,目的是降低成本。

保护膜:将保护膜覆盖在电阻膜上,保护膜的主要作用是保护电阻。

它一方面起机械保护作用,另一方面使电阻体表面具有绝缘性,避免电阻与邻近导体接触而产生故障。

保护膜一般是低熔点的玻璃浆料,进过印刷烧结而成。

电极:电极是为了保证电阻器具有良好的可焊性和可靠性,一般采用三层电极结构:内层电极、中间电极、外层电极。

内层电极作用:连接电阻体的内部电极。

中间电极是镀镍层,其阻挡作用,提高电阻散热,缓冲焊接的热冲击。

外层电极是锡铅层,主要作用是使电极具有可焊性。

3片式电阻常见的失效模式与失效机理。

图(1)线绕电阻失效总比例图(2)非线绕电阻失效总比例片式电阻的主要失效模式与失效机理为:1) 开路:主要失效机理为电阻膜烧毁或大面积脱落,基体受力发生断裂,引线帽与电阻体发生脱落。

2) 阻值漂移超规范:电阻膜有缺陷或退化,基体有可动钠离子,保护涂层不良。

3) 引线断裂:电阻体焊接时发生工艺缺陷,焊点受到杂质的污染,引线受到机械应力的损伤。

4) 短路:发生银离子的迁移以及电晕放电。

3.1薄膜电阻常见的失效模式。

3.1.1概念:薄膜电阻是一种应用领域比较广泛的通用电子元器件,其制造的过程一般是在陶瓷等基体材料上涂抹一层厚度均匀的导电膜层,然后在基体的两端上带有引线的帽盖,通过对导电膜层进行激光刻阻,使电阻达到所需要的电阻值。

如图(b)为片式电阻形状大小(b)片式电阻形状大小3.1.2失效机理分析电阻器失效机理是多方面的,工作条件或环境条件下所发生的各种理化过程是引起电阻器老化的原因。

(1)、导电材料的结构变化:薄膜电阻的导电膜层一般用气相淀积方法获得,在一定程度上存在无定型结构。

按热力学的观点,无定型结构均具有结晶化的趋势。

在电阻工作的环境下,导电膜层中的无定型结构均会以一定的速度趋向结晶生长,也即导电材料内部结构趋于致密化,这常常会引起电阻的下降。

并且当温度升高时结晶化速度也会增加。

电阻线或电阻膜在制备过程中都会承受机械应力,使其内部结构发生变形,线径愈小或膜层愈薄,应力影响愈显著。

一般可采用退火等热处理方法消除残余的内应力,残余内的应力可能会在长时间使用过程中逐步消除,电阻器的阻值则可能因此发生变化。

结晶化过程和内应力清除过程均随时间推移而减缓,但不可能在电阻器使用期间终止。

可以认为在电阻器工作期内这两个过程以非常缓慢的速度进行。

与它们有关的阻值变化约占原阻值的千分之几。

电负荷高温老化:任何情况,电负荷均会加速电阻器老化进程,并且电负荷对加速电阻器老化的作用比升高温度的加速老化后果更显著,原因是电阻体与引线帽的接触部分的温升超过了电阻体的平均温升。

通常温度每升高10℃,寿命缩短一半。

如果过负荷使电阻器温升超过额定负荷时温升50℃,则电阻器的寿命仅为正常情况下寿命的1/32。

可通过不到四个月的加速寿命试验,即可考核电阻器在10年期间的工作稳定性。

直流电电解的作用:在直流负荷作用下,电解作用会导致电阻器老化。

电解发生在刻槽电阻器槽内,当存在湿气时,会发生激烈的电解。

如果电阻膜是碳膜或金属膜,则主要是电解氧化;如果电阻膜是金属氧化膜,则主要是电解还原。

对于高阻薄膜电阻器,电解作用的后果可使阻值增大,沿槽螺旋的一侧可能出现薄膜破坏现象。

在潮热环境下进行直流负荷试验,可全面考核电阻器基体材料与膜层的抗氧化或抗还原性能,以及保护层的防潮性能。

(2)、气体吸附与解吸:膜式电阻器的电阻膜在晶粒边界上,或导电颗粒和黏结剂部分,非常有可能吸附少量的气体,它们构成了晶粒之间的中间层,阻碍了导电颗粒之间的接触,从而明显影响阻值,可以选用气密性良好的电阻。

合成膜电阻器是在常压下制成,在真空或低气压工作时,合成膜将解吸部分气体,这会改善到导电颗粒之间的接错,从而使阻值下降。

同样,在真空中制成的热分解碳膜电阻器直接在正常环境条件下工作时,将因气压升高而吸附部分气体,使阻值增大。

如果将未刻的半成品预置在常压下适当时间,则会提高电阻器成品的阻值稳定性。

温度和气压是影响气体吸附与解吸的主要环境因素。

对于物理吸附,降温可增加平衡吸附量,升温则反之。

由于气体吸附与解吸发生在电阻体的表面。

所以对膜式电阻器的影响较为显著。

阻值变化可达1%-2%。

(3)、氧化:氧化是长期起作用的因素(与吸附不同),氧化过程是由电阻体表面开始,逐步向内部深入。

除了贵金属与合金薄膜电阻外,其他材料的电阻体均会受到空气中氧的影响。

氧化的结果是阻值增大。

电阻膜层愈薄,氧化影响就更明显。

防止氧化的根本措施是密封(金属、陶瓷、玻璃等无机材料)。

采用有机材料(塑料、树脂等)涂覆和灌封,不能完全防止保护层透湿或透气,虽能起到延缓氧化或吸附气体的作用,但也会带来与有机保护层有关的些新的老化因素。

(4)、有机保护层的影响:有机保护层形成过程中,放出缩聚作用的挥发物或溶剂的蒸气。

热处理过程使部分挥发物扩散到电阻体中,引起阻值上升。

此过程虽可持续1~2年,但是显著影响阻值的时间约为2~8个月,为了保证成品的阻值稳定性,把产品在库房中搁置一段时间再出厂是比较适宜的。

(5)、机械损伤:电阻的可靠很大程度上取决于电阻器的机械性能。

电阻体、引线帽和引出线等均应具有足够的机械强度,基体缺陷、引线帽损坏或引线断裂均可导致电阻器失效。

(6)、银电极硫化腐蚀导致开路,如下图(c)所示:图(c)脱焊拆卸后的电阻器外观与X-ray透视发现电极处断开3.1.3分析与改进途径(1)、引线与帽盖虚焊脱落。

大多数的情况是由于焊接工艺和焊点的污染造成的,改进措施是调整工艺,也有情况是焊接材料造成的不过这种情况比较少。

(2)、帽盖脱落。

很多情况下,帽盖脱落是由于帽盖或瓷基体的加工精度造成的,通常加强供应商的审评标准是解决办法。

(3)、对于膜层的损伤,则需要对电阻体进行解剖后观察分析,如膜层的脱落,烧毁,划伤以及刻槽纹的质量等。

一般情况下,电阻膜层的脱落是由于碱金属离子的侵蚀造成了金属的电迁移,这样导致了电阻膜层的粘附力下降,在显微镜下可以观察到膜层的脱落状况,当膜层出现大片脱落是会造成电阻的开路,当膜层出现小块脱落就会造成电阻值超出规定范围,并且出现误差。

电阻膜的烧毁则是由于负载电荷过大,过电应力给电阻膜造成了损伤,可以在显微镜下观察到这种损伤并且辨别损伤的程度。

解决这类问题一般是从瓷基体的清洗入手,包括电阻膜的成膜,刻槽等工艺,加强对制造工艺的控制。

减少对加工过程中给电阻膜造成人为的损伤,对于过电应力造成的损伤,还应该考虑电阻现场的使用情况。

3.2厚膜电阻常见的失效模式。

3.2.1厚膜电阻的失效机理分析厚膜电阻的失效的原因大多数是由于有电阻参数的过渡漂移和电阻参数不稳定与不确定性造成的。

如(d)图所示为厚膜电阻结构示意图,这类失效经常是由以下原因造成的:图(d)厚膜电阻结构示意(1)、组成电容器的金属化学组份的变化。

在对钯--银电阻进行温度/耐湿和真空试验中。

温度试验中阻值增加主要是由于金属钯离子和银离子被空气中的氧元素氧化,在具有高度湿气的环境下则主要是由于银离子的还原以及生成PdAg固溶体。

真空试验中的电阻老化变化主要是膜内部的组成变化,其次原因是由于物理和化学吸附的影响。

另外,电阻材料中离子迁移会造成组成电阻材料的金属化学成分发生变化从而导致电阻参数变化。

(2)、化学反应的影响。

主要是助焊剂、吸附气体、粘合剂、溶剂和包封材料的化学成分与厚膜电阻器材料发生了化学反应导致电阻的变化。

(3)、应力影响。

电阻内应力消失、电阻膜与其保护玻璃釉膜界面上应力消失、灌注树脂硬化时热膨胀以及收缩而产生的机械应力等,都会引起电阻表面发生开裂。

(4)、工艺控制与生产过程的影响。

有杂质残渣例如:喷砂微调粉末散布到电阻器表面上。

电阻膜与导带端头定位精度不准或者定位未对准、过分的校正微调、导带扩散进电阻膜面而造成热点等都会影响电阻的稳定性。

在高压特别是高压脉冲情况下,大多数厚膜电阻将产生很大的电阻值变化,这种现象叫厚膜电阻器的电压漂移,这种现象是由于以下因素造成的:1.在金属导体和玻璃之间以及金属导体颗粒之间都存在着不完全的浸润。

2.厚膜电阻可用等效网络表示,在等效网络中,电阻和电容以串联或并联的形式不规则的混联。

若以高于玻璃相击穿电压施加于电阻上,则会导致玻璃相被电击穿,使电阻导电链数发生变化从而引起阻值变化。

(5)、常用的钯和银电阻器在氢气环境下中参数不稳定。

在制造和使用厚膜混合集成电路的过程中,钯—银电阻器在许多场合要遇到氢:比如在含氢气气氛中键合半导体器件或在含氢或胺的密封封装(如环氧树脂/粘合剂/溶剂/焊剂等)内,电阻器均可遇到氢或放氢产物。

另外,电阻器可能应用在一个封闭的电子系统内,其中由于干电池/潮气与金属反应,制冷剂/湿芯式电容器的渗漏或塑料过热的热分解等均可产生氢。

为了克服氢对钯—银电阻器的影响,目前已经使用无氢化合物催化剂的包封材料或者在电阻器上涂一层玻璃釉加以保护。

3.2.2厚膜导带的失效(1)、由于印刷导体之前基片清洗不当,在基片表面残留有机材料或烧结周期不正常将造成厚膜导带附着力不良。

(2)、在锡焊操作中,厚膜导带材料溶解在焊料中以及形成金---铅---锡金属间化合物可能使键合强度严重下降。

(3)、在组装外贴元件/引出线或管座时,或在使用中由于组装不合理或使用不当也可能造成键合失效。

(4)、导带氧化/烧结不当/烧结引起玻璃釉堆集或导带层烧结之后的其它烧结引起的恶化都将造成厚膜导带可焊性不良,形成不良键合。