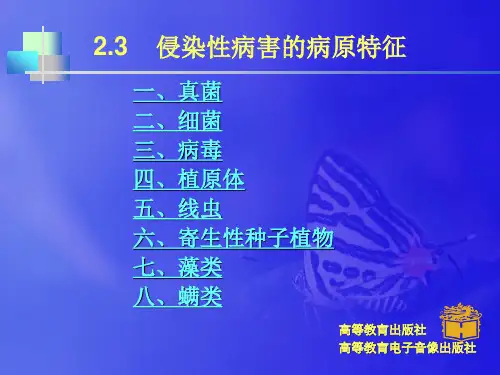

2.2 侵染性病害病原特征

- 格式:ppt

- 大小:3.81 MB

- 文档页数:121

蔬菜侵染性病害与非侵染性病害的鉴别作者:侯文丹来源:《新农村》2013年第04期摘要:蔬菜病害可分为侵染性病害和非侵染性病害,一种病害可能会具有一种以上的症状,不同病害也可能具有同一症状,准确鉴别两者差别,才能针对性防治,对症施药,保证经济效益。

关键词:侵染性病害非侵染性病害症状表现1、一种病害会具有一种或一种以上的症状表现1.1变色大多数发生在叶片上,由于叶绿素形成受阻或破坏所致,有均匀变色和不均匀变色两种情况。

均匀变色包括褪绿、黄化、红叶;不均匀变色包括花叶、条点、条纹、脉明(叶脉半透明,病毒症状)。

变色主要由病毒侵染而产生或由弱光及缺乏某种元素造成,少数由真菌引起。

1.2坏死指植物细胞和组织受害死亡。

在不同的器官上表现不同,叶上表现为叶斑、环斑;有的坏死斑脱落而成为穿孔;在果实、枝条上一般表现为疮痂、蔓枯、溃疡;茎上发病在近地面处坏死,叫做猝倒或立枯;根部坏死形成根腐。

坏死绝大多数是由真菌与细菌引起。

1.3腐烂是植物组织较大面积的坏死并伴随结构解体,多发生在肥厚多汁的器官。

分为三种:干腐、湿腐、软腐。

1.4萎蔫因根茎维管束被病原破坏而使水分输导作用受阻,植物表现凋萎的现象,一般不可恢复。

如枯萎病、青枯病。

高温干旱也可造成生理性萎蔫,但一般可恢复。

1.5畸形植物受病原物浸染后细胞分裂异常,生长过度或生长受抑制都可引起器官畸变。

在枝条上表现为丛枝,叶片上表现为皱缩、卷叶、扭曲等,如多种病毒病等;根部畸形表现为根瘤、根肿等。

畸形大多数由病毒、线虫造成,少数由细菌、真菌引起。

需要判断侵染性病害与非侵染性病害的异同,以便采取相应防治措施,对症下药。

2、侵染性病害2.1由于有害生物(病原物)的侵染或寄生而引起的,其特点是在植物的个体间可以相互传染,所以又称作传染性病害或寄生性病害。

2.2引起植物病害的有害生物统称为病原生物,简称病原物。

常见的病原物主要有真菌、细菌、病毒、线虫及寄生性种子植物五大类。

其中以真菌引起的病害最为普遍;由病毒引起的病害目前仅以预防为主,尚无特别防治药物。

第二节侵染性病害一. 病源微生物(Pathogen)(一)真菌1. 鞭毛菌亚门(1)疫霉属(Phytophthora de Bary)特征:土壤传染症状:产品病部开始出现水渍状,局部变色,然后扩展使整个瓜果腐烂,长出白霉状物。

(2) 霜疫霉属(Peronophythora)特征:土壤传染,高温高湿易发病,低温可控制发病。

症状:果蒂开始出现不规则,无明显边缘的褐色病斑,潮湿时长出白色霉层,病斑扩展迅速,全果变褐,果肉发酸成浆,溢出褐水。

2. 接合菌亚门(1) 根霉属(Rhizopus Ehrenb. Ex. Corda)特征:病菌通过伤口或自然开孔入侵,低温可抑制病害发生。

症状:开始表现为水渍状圆形小斑,逐渐变成褐色,病斑表面长出蓬松发达的灰白色菌丝体,有匍匐丝(stonlon)和假根(rhizoid)。

病部组织软化,易破,有酸味。

(2) 毛霉属(Mucor Mich.Ex.Fr.)特征:病菌通过伤口入侵,低温下也可发生。

症状:病果表皮变成深褐色,焦干状,病斑下的果肉变成灰白或褐色,逐渐变软和水化,但没有臭味。

3. 子囊菌亚门(1) 核盘菌属(Sclerotinia Fuck.)特征:潜伏期长,低温下仍可发生,并可通过腐烂果实接触传染。

症状:病部组织出现水渍状褐色病斑,上面长出棉絮状的白色菌丝,并出现黑色的菌核,病部组织变软,汁液外流,无臭味。

(2) 链核盘菌属(Monilinia Honey)特征:低温下仍可传染,并可通过腐烂果实接触传染。

症状:果实受害初期病部为浅褐色软腐状小斑,数日内迅速扩大及全果,果肉松软,病斑表面长出灰褐色绒状菌丝,上面产生褐色或灰白色孢子,呈同心圆的轮纹状排列。

4. 半知菌亚门(1)交链孢菌属特征:通过伤口或自然开孔入侵,潜伏期长。

症状:黑腐病、黑心病等、瓜果上病部呈褐色圆斑,稍凹陷,外有淡褐色晕环,逐渐扩大变黑,病斑上有黑褐色霉状物,果肉变黑,坏死,海绵状。

(2)葡萄孢霉属特征:病菌在田间时入侵,潜伏期长,且病菌极耐低温,造成园艺产品腐烂损失严重。

植物保护学试题及参考答案Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】植物保护学一、名词解释1.生理小种:种内形态上相同,但在培养性状、生理生化、致病力或其它特性上有差异的生物型或生物型群称为生理小种。

2.水平抗性:又称非小种特异性抗病性和非专化性抗性,即寄主的某个品种对所有小种的反应是一致的,对病原菌的不同小种没有特异反应或专化反应。

3.侵染性病害:由真菌、细菌、病毒和线虫等生物病原物引起的植物病害称为侵染性病害。

4.活体营养生物:指只能从寄主的活细胞和组织中获取养分的生物,相当于过去所提的专性寄生物和少数兼性腐生物。

5.病原物的致病性:是病原物所具有的破坏寄主并引起病害的特性。

二、简答题1.植物侵染性病害的诊断要点是什么?侵染性病害的特征是病害有一个发生发展或传染的过程,病害在田间的分布往往是不均匀的,在病株的表面或者内部可以发现其病原生物的存在,有的侵染性病害在病部有明显的病征。

大多数的真菌病害、细菌病害和线虫病害可以在病部表面看到病原物,少数要在组织内部才能看到。

有些真菌和细菌病害及所有的病毒病害在植物病部没有病征,但是有一些有明显的症状特点可以作为诊断的依据。

2.何谓病害的侵染过程其一般分为几个阶段(一)病害的侵染过程简称病程,指从病原侵入开始,经病原物在寄主体内的扩展,引起寄主一系列病变,直到寄主表现症状,病原开始释放传播体为止的过程。

(二)侵染程序一般分为以下3个时期:(1)侵入期。

从病原物侵入到与寄主植物建立营养或寄生关系的一段时间。

(2)潜育期。

从病原物初步与寄主植物建立寄生关系到出现明显症状的一段时间。

潜育期的长短因病原物的生物学特性,寄主植物的种类及生长状况和时期,以及环境条件的影响而有所不同。

(3)发病期。

受侵染的寄主植物在外部形态上出现明显的症状,包括染病植物在外部形态上反映出的病理变化和病原物产生繁殖体的阶段。

大白菜常见侵染性病害识别要点及综合防治李琼(贵州省六盘水职业技术学院553000)六盘水地区大白菜常见侵染性病害包括以霜霉病、根肿病、黑腐病为主的真菌病害,以软腐病、黑腐病为主的细菌病害和病毒病害。

应根据“预防为主,综合防治”原则,综合运用农业防治、物理防治和化学防治等综合措施防治大白菜病害。

大白菜;侵染性病害;识别要点;综合防治度,通风良好,减轻病害的发生。

2.1.3轮作。

与非十字花科植物进行2~3年的轮作,可有效预防根肿病和其他病害。

2.1.4种子处理。

播种前用50~55℃温水浸泡种子20~30分钟;用50%多菌灵可湿性粉剂按种子重量的0.5%拌种,可预防霜霉病、黑斑病等;用72%农用硫酸链霉素可溶性粉剂4000倍液浸种15分钟可预防软腐病的发生,浸种后用清水漂种4~5次,晾干待播。

2.1.5地膜覆盖。

可保水、保温,降低田间湿度,避免霜霉病等病害发生。

2.1.6其他措施。

施足底肥、增施磷钾肥,及时中耕松土,促进植株健壮生长,提高抗病能力。

同时,及时清除病株残体,及时打掉下部枯黄叶,立即拔除初发病株,以减少病原,防止再侵染。

病株残体带出田间深埋。

做好无病土育苗或床土消毒。

2.2化学防治2.2.1霜霉病。

发病初期或中心病株出现时及时喷药防治。

可用瑞毒霉锰锌、普力克、霜脲锰锌、丙森锌、氟菌·霜霉威、丙森锌·霜脲氰等防治。

2.2.2根肿病。

定植前用2%石灰水浇灌在畦面或定植穴,隔10~15天再浇2~3次,使土壤保持微碱性,效果较好。

另外,用申嗪霉素(M18)、五硝多菌灵等进行土壤消毒,畦面均匀条施,或在田间发现少量病株时用药液浇灌。

2.2.3黑斑病。

发病初期用代森锰锌、戊唑醇、多菌灵等防治,每7~10天喷药1次,共2~3次。

2.2.4软腐病和黑腐病。

通常含铜农药和农用抗生素对细菌性病害有较好防治效果。

常用药剂有可杀得(氢氧化铜)、农用链霉素或新植霉素、春雷霉素、春雷·王铜(王铜:碱式氯化铜,氧氯化铜;春雷:春雷霉素)等,交替用药。