作物需水量和灌溉用水量

- 格式:ppt

- 大小:4.21 MB

- 文档页数:90

灌溉排水情境一习题情境一习题一、名词解释1.作物需水量(作物蒸发蒸腾量):指生长在大面积上的无病虫害作物,在最佳水、肥等土壤条件和环境中,取得高产潜力需要满足的植株蒸腾和棵间蒸发之和。

2. 灌溉制度:指特定作物在一定的气候、土壤、供水等自然条件和一定的农业技术措施下,为了获得高产或高效,所制定的向农田灌水的方案。

包括作物播种前(或水稻栽秧前)及全生育期内的灌水次数,每次灌水的灌水日期、灌水定额以及灌溉定额。

3. 作物水分生产函数:指农业生产水平基本一致的条件下,作物所耗水的水资源量与作物产量之间的[函数]关系。

4.灌溉用水量:指某一灌溉面积上要求水源供给的总灌溉水量。

5.灌水率:指灌水单位面积(如以100hm2计)上所需灌溉的径流量qd。

又称灌水模数。

6.参考作物蒸发蒸腾量:是一种假象的参考作物冠层的蒸发蒸腾速率,参考作物被假设为高度为12cm表面阻力为70s/m,反射率为0.23,非常类似于表面开阔、高度一致、生长旺盛、完全遮盖地面而不缺水的绿色草地。

7.作物系数:用于关联实际作物耗水量与参考作物蒸发蒸腾量的因子称为作物系数(Kc)8.灌水定额:指一次灌水单位面积上的灌水。

灌溉定额:指作物全生育期各次灌水定额之和。

9.非充分灌溉:在有限灌溉水量条件下,为获取最佳的水分利用率与产量目标,对作物灌水时间和灌水定额进行最优分配的最优化灌溉制度。

10.作物需水关键期:在全生育中,作物对水分亏缺最敏感、需水最迫切以至于对产量影响最大的时期。

11.农田水分状况:是指农田中的土壤水、地面水、地下水及其相关的土壤、养分、通气、热状况。

12.地区水情:是指地区水资源的数量、分布情况及其变化规律。

13.灌溉措施:即按照作物的需要,通过灌溉系统有计划地将水量输送和分配到田间以补充农田水分的不足。

14.田间持水率:悬着毛管水达到最大时的含水率。

15.凋萎系数:植物产生永久性凋萎时的土壤含水率。

二、填空题1.农田水分状况:是指农田地面水、土壤水和地下水数量的多少、存在的形式及其在时空上的变化。

作物灌溉需水量计算公式作物灌溉需水量是指为了保证作物生长需要的水量,根据作物的生长期和生长阶段的需水量来确定的。

计算作物灌溉需水量的公式是非常重要的,它可以帮助农民合理安排灌溉,节约水资源,提高农作物的产量和质量。

作物灌溉需水量的计算公式一般是根据作物的生长期和生长阶段的需水量来确定的。

一般来说,作物的需水量主要包括作物蒸腾蒸发量和土壤蒸发蒸腾量两部分。

作物蒸腾蒸发量是指作物在生长期内蒸腾蒸发的水量,它与作物的生长期、气候条件、土壤水分状况等因素有关。

土壤蒸发蒸腾量是指土壤中水分的蒸发蒸腾量,它与土壤类型、土壤水分状况、气候条件等因素有关。

作物灌溉需水量的计算公式一般可以分为定量计算和定性计算两种方法。

定量计算是指根据作物的生长期和生长阶段的需水量来确定作物灌溉需水量的具体数值。

定性计算是指根据作物的生长期和生长阶段的需水量来确定作物灌溉需水量的大致范围。

在定量计算中,作物灌溉需水量的计算公式一般可以表示为:作物灌溉需水量 = 作物蒸腾蒸发量 + 土壤蒸发蒸腾量。

其中,作物蒸腾蒸发量可以根据作物的生长期和生长阶段的需水量来确定;土壤蒸发蒸腾量可以根据土壤类型、土壤水分状况、气候条件等因素来确定。

在定性计算中,作物灌溉需水量的计算公式一般可以表示为:作物灌溉需水量 = 作物蒸腾蒸发量×系数。

其中,系数可以根据作物的生长期和生长阶段的需水量来确定。

系数一般可以分为生育期系数和生长期系数两种。

生育期系数是指作物在不同生长期的需水量与全生育期需水量的比值;生长期系数是指作物在不同生长阶段的需水量与全生长期需水量的比值。

在实际应用中,作物灌溉需水量的计算公式一般是根据作物的生长期和生长阶段的需水量来确定的。

在确定作物的生长期和生长阶段的需水量时,一般可以根据作物的生长特性、气候条件、土壤水分状况等因素来确定。

在确定作物的生长期和生长阶段的需水量时,一般可以根据作物的生长特性、气候条件、土壤水分状况等因素来确定。

3 灌溉用水量和灌溉用水流量前面介绍了灌溉制度,但还有两个问题未解决。

(1)水库兴利调节需要用水过程,因此存在一个如何确定灌区灌溉用水量的问题。

(2)设计抽水站、引水闸等,应以用水流量为依据,因此还存在一个如何确定灌区灌溉用水流量的问题。

本节的任务就是讨论如何计算灌溉用水量和灌溉用水流量。

一、灌溉用水量(一)直接法直接利用各种作物的灌溉制度来计算。

一般以旬为时段来计算。

若有K种作物,则某时段的灌溉用水量为式中 Wi--第i时段灌区用水量;Mij--第i时段第 j种作物的灌水定额;Aj--第j 种作物的种植面积;η水--灌溉水利用系数;全生育期或全年用水量:直接法适用于小型灌区。

(二)间接法利用综合灌水定额来计算,综合灌水定额:是某一时段内各种作物灌水定额的面积加权平均值,称为该时段的综合灌水定额.式中α1、α2、α3、αn--各种作物的种植比(之和为1),mi,1、mi,2、mi,3、mi,n--第 i时段各种作物的灌水定额。

某时段的灌溉用水量:m综:1 它是衡量全灌区用水状况的一个综合指标;2 若全灌区种植比例相似,可用综合灌水定额方便地计算出某一局部的灌溉用水量;3 在供水水源有限的情况下,可用综合灌水定额计算保灌面积。

间接法适用于大中型灌区。

怎样估算农业灌溉用水量来源:文章作者:单志学录入时间:08-01-20 14:00:05 农业灌溉用水量是指为满足作物生长期总的需水要求,扣除天然降水供给的部分水量以外,通过各种水利设施补送给农田的水量。

农业灌溉用水是农业用水的主体,一般占农业用水量的90%以上。

我国是一个农业大国,农业灌溉用水约占全国总用水量的85%以上。

农业灌溉用水的水源可分为地表水源和地下水源两种。

地表水源中又可区分为天然水资源(如水库湖泊水和河川径流)和复用水源(如电力工业冷却用水的退水和城市工业、生活污水)。

因此,农业灌溉用水的水源亦可分为一次水源和二次水源。

二次水源是指复用水源,一次水源时指出复用水源以外的地表水和地下水的可开采量。

作物需水量和灌溉制度讲解作物需水量是指水分需求与作物生长发育阶段、气候环境和土壤类型等因素相结合的结果。

农作物对水分有不同的需求,在其生命周期中分为不同的生长阶段,每个阶段对水分的需求量也不同。

在农业生产中,作物需水量的准确测定对农业灌溉具有重要意义。

1.土壤水分平衡法:通过测定作物生长期内土壤水分的变化,从而计算出作物需水量。

2.蒸散发法:通过测定作物蒸腾量和蒸发量,计算作物需水量。

3.植株生理法:通过测定作物的生理指标,如根系水势、叶片蒸腾速率等,计算出作物需水量。

4.气象数据法:根据气象数据和作物需水系数,计算出作物需水量。

作物需水量的测算结果,通常以作物耗水量(ETc)来表示。

作物耗水量包括作物蒸腾量和作物蒸发量两部分。

其中,作物蒸腾量是指作物根系经过气孔排出的水汽量,是作物所需的有效灌溉水量;作物蒸发量是指作物表面水分的排出量,主要受气温、相对湿度和风速等气象因素的影响。

灌溉制度是根据作物需水量的测算结果,制定的合理灌溉方案。

灌溉制度的主要目的是提高灌溉水的利用效率,减少水分的浪费。

其中,灌溉定额是灌溉制度的核心部分,指在一定的灌溉面积上,向作物供给的灌溉水量。

灌溉定额的制定应综合考虑作物需水量、土壤水分状况、水源供给能力等因素。

常用的灌溉制度有以下几种:1.定时定量灌溉制度:按照一定的时间和数量进行灌溉,如按照一周定时定量地进行灌溉。

2.枯水轮灌制度:根据土壤水分不足的程度,适时进行灌溉,以保证作物生长发育的需要。

3.土壤水分监测灌溉制度:通过监测土壤水分状况,根据不同的需水量进行灌溉,实现精确灌溉。

4.下垂管灌溉制度:采用下垂式输水管灌溉的方式,减少水分的蒸发和损失。

在具体实施灌溉制度时,还需要考虑水源供给能力、灌溉设施条件、作物的特性等因素,综合考虑灌溉的经济效益和环境保护的要求。

综上所述,作物需水量和灌溉制度是农业生产中重要的内容。

准确测定作物需水量,并制定合理的灌溉制度,可以提高灌溉效率,减少水资源的浪费,实现农业的可持续发展。

第一章灌溉排水工程学:是一门研究利用灌溉排水工程措施来调节农田水分状况及改变和调节地区水情,以消除旱涝灾害,合理而科学地利用水资源,为发展农业生产服务的科学。

参考作物蒸发蒸腾量:指高度一致,生长旺盛,完全覆盖地面而不缺水的绿色草地(高度为8~15cm)的蒸发蒸腾量。

作物需水量:指生长在大面积上的无病虫害作用的作物,土壤水分和肥力适宜时,在给定的生长环境中能取得高产潜力的条件下为满足植株蒸腾和棵间蒸发,组成植株体所需的水量。

作物耗水量:实际条件下,作物获得一定产量时实际所耗水量。

作物需水临界期:在作物整个生育期中,对缺水最敏感、缺水对产量影响最大的生育期。

作物需水高峰期:作物进入生长旺盛期,需水量增加很快,叶面积最大时的生育期。

灌溉用水量:指某一灌溉面积上需要从水源提供的水量。

灌水率:灌区单位面积上所需要的灌溉净流量。

田间持水量:土壤中悬着毛管水达到最大时的土壤含水量,包括全部吸湿水、膜状水和毛管悬着水。

凋萎系数:作物产生永久凋萎时的土壤含水量,包括全部吸湿水和部分薄膜水。

灌溉水分生产函数:指农业生产水平基本一致的条件下,灌水量与作物产量之间的关系。

土水势:土壤中不同部位水的能量相对大小,用土水势表示,包括重力势、基质势、压力势、溶质势、温度势。

土壤-植物-大气连续体(SPAC):水分经由土壤到达植物根表皮,进入根系后通过植物茎,到达叶片,再由叶片气孔扩散到大气层,形成一个统一的、动态的相互反馈连续系统。

灌溉制度:指特定作物在一定的气候、土壤、供水等自然条件下和一定的农业措施下,为了获得高产或高效,实现节约用水,所制定的适时适量的农田灌水方案。

作物水分利用效率:作物每消耗单位水量所能生产的产量。

土壤水分特征曲线:土壤水的基质势或土壤水吸力是随土壤含水率而变化的,用原状土样,测定其不同含水量时的土壤水吸力的相应值,并绘制成曲线,称为土壤水分特征曲线,它能表示土壤水的能量指标与数量指标之间的关系。

作物需水模系数:作物某一生育阶段需水量占全育期总需水量的比例,叫需水模系数。

作物需水量与灌溉制度作物需水量是指作物生长发育过程中所需的水分量,不同作物对水分的需求量有所不同。

灌溉制度是为满足作物的需水量而采取的一系列灌溉措施和管理方法。

作物的需水量和灌溉制度对农田水利建设和农业生产具有重要意义。

作物需水量受多种因素影响。

首先,气候条件是影响作物需水量的主要因素之一、气温、相对湿度、日照时数等气候要素会直接影响作物水分的蒸散过程,从而影响作物的需水量。

其次,土壤水分条件也是决定作物需水量的重要因素。

土壤中的土壤质地、水分含量、水分持有能力等都会影响作物根系的吸水能力和土壤中水分的可利用程度。

此外,作物的生育时期和品种特性等也会对作物需水量产生影响。

灌溉制度是为满足作物的需水量而确定的一套管理措施。

根据作物需水量的特点,可以采取合理的灌溉制度,以确保农田水利工程的高效利用和农业生产的正常进行。

常见的灌溉制度有定时灌溉制度、定量灌溉制度和定深灌溉制度等。

定时灌溉制度是指按照一定的时间间隔进行灌溉,不考虑土壤含水量的变化。

这种灌溉制度适用于土壤具有较好的水分保持能力,而作物又对土壤水分有一定的忍耐能力的情况。

定时灌溉制度的优点是操作简单、易于掌握,但缺点是容易引起土壤水分浪费和作物的过度灌溉。

定量灌溉制度是指按照作物的需水量确定一定的灌水量进行灌溉。

根据不同作物的需水量和生长阶段的不同,可以确定相应的灌溉量。

定量灌溉制度的优点是能较好地满足作物的水分需求,减少水分的浪费和过度灌溉。

但缺点是操作难度较大,需要对作物生长的水分需求有较准确的估计。

定深灌溉制度是指按照一定的土壤水分深度进行灌溉。

通过对土壤水分的深度监测,确定作物根系所在的灌溉水分层次,达到合理利用土壤水分的目的。

定深灌溉制度的优点是能够减少地下水位下降和土壤盐碱化的风险,提高农田水利工程的水资源利用效率。

但缺点是操作较为繁琐,需要进行复杂的土壤水分监测。

综上所述,作物需水量和灌溉制度对于农田水利建设和农业生产具有重要意义。

农作物灌溉需水量

1. 农作物种类:不同的农作物对水分的需求不同。

例如,水稻、小麦等谷类作物通常需要较多的水分,而蔬菜、水果等作物的需水量可能相对较少。

2. 生长阶段:农作物在不同的生长阶段对水分的需求也不同。

一般来说,在萌芽期、抽穗期和灌浆期等生长关键阶段,农作物对水分的需求较高。

3. 气候条件:气候条件如降雨量、温度和相对湿度等会影响农作物的蒸腾作用和土壤水分蒸发,从而影响灌溉需水量。

在干旱地区或炎热的夏季,农作物可能需要更多的灌溉。

4. 土壤类型:不同类型的土壤具有不同的保水能力和水分渗透速度。

例如,沙质土壤的保水性较差,需要更频繁的灌溉,而粘性土壤的保水性较好,可以减少灌溉次数。

5. 灌溉方式:不同的灌溉方式也会影响农作物的需水量。

例如,喷灌和滴灌可以更精确地控制水量,减少水分的浪费,而地面灌溉可能会导致更多的水分流失。

为了确定农作物的灌溉需水量,农民通常会参考相关的农业资料和专家建议,并结合当地的气候和土壤条件进行调整。

此外,现代农业技术如灌溉自动化系统和土壤水分监测设备也可以帮助农民更好地管理灌溉,确保农作物获得适量的水分。

农业用水需用水量计算标准农业灌溉用水农业是国民经济的基础,而水是农业生产中不可或缺的资源。

在农业生产中,准确计算农业灌溉用水的需用水量至关重要,它不仅关系到农作物的生长和产量,还与水资源的合理利用和保护密切相关。

农业灌溉用水的需用水量受到多种因素的影响。

首先是农作物的种类。

不同的农作物在生长过程中对水分的需求差异较大。

例如,水稻是一种需水量较大的作物,而小麦相对来说需水量较少。

其次,气候条件也是重要的影响因素。

在干旱地区,农作物需要更多的灌溉用水来补充水分;而在湿润地区,自然降水可能在一定程度上满足农作物的需求。

土壤类型同样会影响需水量,保水能力差的土壤,灌溉频率和用水量通常会增加。

此外,农作物的生长阶段也决定了其对水分的需求,例如在开花结果期,农作物往往需要更多的水分。

为了准确计算农业灌溉用水的需用水量,我们需要综合考虑以上因素,并采用科学合理的计算方法。

目前,常用的计算方法主要包括直接计算法和间接计算法。

直接计算法是通过对农作物的田间耗水量进行实测和分析来确定需用水量。

这需要在田间设置专门的观测设备,如土壤水分传感器、蒸渗仪等,对农作物生长期间的土壤水分变化、蒸腾蒸发量等进行实时监测和记录。

通过对这些数据的分析和计算,可以得出农作物在不同生长阶段的需水量。

这种方法虽然准确,但需要投入较多的人力、物力和财力,而且观测范围有限。

间接计算法相对较为简便,常用的有彭曼公式法和水量平衡法。

彭曼公式法主要基于气象数据,如气温、日照时数、风速、相对湿度等,来计算潜在蒸散量,再结合作物系数得出农作物的需水量。

水量平衡法是根据土壤水分的收支平衡关系来计算需水量,即需水量等于降水量加上灌溉水量减去土壤水分的变化量和深层渗漏量。

在实际应用中,我们需要根据具体情况选择合适的计算方法。

对于大规模的农田灌溉规划和水资源管理,通常采用较为复杂但精度较高的计算方法;而对于小规模的农田或者缺乏详细观测数据的地区,可以采用相对简单的估算方法。

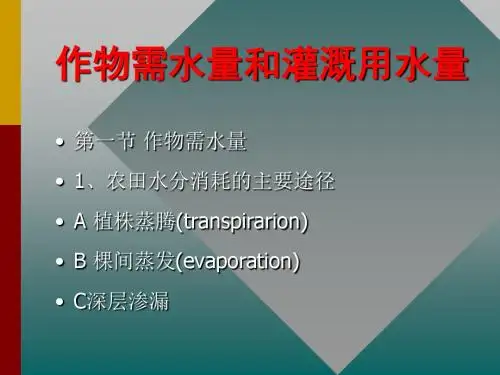

作物需水量及灌溉制度2.1作物需水量2.1.1农田水分消耗途径农田水分消耗的途径主要有植株蒸腾、棵间蒸发和深层渗漏。

(一)植株蒸腾植株蒸腾是指作物根系从土壤中吸入体内的水分,通过叶片的气孔扩散到大气中去的现象。

试验证明,植株蒸腾要消耗大量水分,作物根系吸入体内的水分有99%以上消耗于蒸腾,只有不足1%的水量留在植物体内,成为植物体的组成部分。

植株蒸腾过程是由液态水变为气态水的过程,在此过程中,需要消耗作物体内的大量热量,从而降低了作物的体温,以免作物在炎热的夏季被太阳光所灼伤。

蒸腾作用还可以增强作物根系从土壤中吸取水分和养分的能力,促进作物体内水分和无机盐的运转。

所以,作物蒸腾是作物的正常活动,这部分水分消耗是必需的和有益的,对作物生长有重要意义。

(二)棵间蒸发棵间蒸发是指植株间土壤或水面的水分蒸发。

棵间蒸发和植株蒸腾都受气象因素的影响,但蒸腾因植株的繁茂而增加,棵间蒸发因植株造成的地面覆盖率加大而减小,所以蒸腾及棵间蒸发二者互为消长。

一般作物生育初期植株小,地面裸露大,以棵间蒸发为主;随着植株增大,叶面覆盖率增大,植株蒸腾逐渐大于棵间蒸发;到作物生育后期,作物生理活动减弱,蒸腾耗水又逐渐减小,棵间蒸发又相对增加。

棵间蒸发虽然能增加近地面的空气湿度,对作物的生长环境产生有利影响,但大部分水分消耗及作物的生长发育没有直接关系。

因此,应采取措施,减少棵间蒸发,如农田覆盖、中耕松土、改进灌水技术等。

(三)深层渗漏深层渗漏是指旱田中由于降雨量或灌溉水量太多,使土壤水分超过了田间持水率,向根系活动层以下的土层产生渗漏的现象。

深层渗漏对旱作物来说是无益的,且会造成水分和养分的流失,合理的灌溉应尽可能地避免深层渗漏。

由于水稻田经常保持一定的水层,所以深层渗漏是不可避免的,适当的渗漏,可以促进土壤通气,改善还原条件,消除有毒物质,有利于作物生长。

但是渗漏量过大,会造成水量和肥料的流失,及开展节水灌溉有一定矛盾。

第三章、作物需水量与灌溉用水量§3—1 作物需水量作物需水量——是指作物在适宜的外界环境条件下(包括对土壤水分、养分充分供应)正常生长发育达到或接近达到该作物品种的最高产量水平所消耗的水量。

作物需水量的作用:1、是农业用水的主要组成部分,是整个国民经济中消耗水分的最主要部分。

2、是水资源开发利用时的必备资料,也是灌排工程规划、设计、管理的基本依据。

3、作物需水量在农业用水和国民经济用水中的比例4、作物需水量是农业用水的主要组成部分。

作物需水量以水汽形式散入大气,无法再利用一、作物田间水分的消耗(三种途径:叶面蒸腾、棵间蒸发和深层渗漏)叶面蒸腾:作物植株内水分通过叶面气孔散发到大气中的现象;棵间蒸发:植株间土壤或水面(水稻田)的水分蒸发;深层渗漏:土壤水分超过了田间持水率而向根系以下土层产生渗漏的现象。

解释:棵间蒸发能增加地面附近空气的湿度,对作物生长环境有利,但大部分是无益的消耗,因此在缺水地区或干旱季节应尽量采取措施,减少棵间蒸发(如滴灌<局部灌溉>、水田不建立水层)和地面覆盖等措施。

深层渗漏对旱田是无益的,会浪费水源,流失养分,地下水含盐较多的地区,易形成次生盐碱化。

但对水稻来说,适当的深层渗漏是有益的,可增加根部氧分,消除有毒物质,促进根系生长,常熟、沙河、涟水等灌溉试验站结果都表明:有渗漏的水稻产量比无渗漏的水稻产量高3.9% ~ 26.5%。

叶面蒸滕量+棵间蒸发量=腾发量=作物田间需水量水田:田间需水量+渗漏量=田间耗水量由于水田不同土壤渗漏量大小差别很大,为了使不同土质田块水稻需水具有可比性,因此水稻的田间需水量不包括渗漏量,如计入渗漏量,则称为田间耗水量。

二、作物需水规律(一)影响作物需水量的因素1、气象条件主要因素,气温高、日照时间长、空气湿度低、风速大、气压低等使需水量增加;2、土壤条件含水量大,砂性大,则需水量大(棵间蒸发大)3、作物条件水稻需水量较大,麦类、棉花需水量中等,高粱、薯类需水量较少;4、农业技术措施地面覆盖、采用滴灌、水稻控灌等能减少作物需水量。

灌溉用水量计算公式一、基本概念。

1. 灌溉定额。

- 灌溉定额是指单位灌溉面积上的一次灌水量或某一时段内各次灌水量的总和(通常以立方米/亩或毫米为单位)。

它是衡量作物需水和灌溉用水量的重要指标。

- 例如,某作物全生育期内的灌溉定额为300立方米/亩,表示在该作物整个生长周期内,每亩地需要灌溉300立方米的水量。

2. 灌溉面积。

- 灌溉面积是指实际进行灌溉的土地面积,单位为亩或公顷等。

在计算灌溉用水量时,准确确定灌溉面积是非常重要的。

1. 以灌溉定额计算。

- 当已知灌溉定额M(立方米/亩)和灌溉面积A(亩)时,灌溉用水量W (立方米)的计算公式为:W = M× A。

- 例如,某灌区的灌溉面积为500亩,该作物的灌溉定额为250立方米/亩,则灌溉用水量W = 250×500=125000立方米。

2. 根据作物需水量计算(考虑灌溉水利用系数)- 首先要确定作物需水量ET(毫米或立方米/亩)。

作物需水量是指作物在适宜的土壤水分和肥力水平下,经过正常生长发育,获得高产时的植株蒸腾、棵间蒸发以及构成植株体的水量之和。

- 设灌溉水利用系数为eta(eta取值范围在0 - 1之间,反映了灌溉水被有效利用的程度),灌溉面积为A(亩)。

- 则灌溉用水量W(立方米)的计算公式为:W=(ET× A)/(eta)。

- 例如,某作物的需水量为400毫米,换算为立方米/亩(1毫米的水量相当于0.667立方米/亩,所以400毫米相当于400×0.667 = 266.8立方米/亩),灌溉面积为300亩,灌溉水利用系数为0.7,则灌溉用水量W=(266.8×300)/(0.7)≈114342.86立方米。

3. 时段灌溉用水量计算(考虑时段内的多次灌溉)- 如果在某一时段内进行了多次灌溉,每次灌溉的定额分别为M_1,M_2,·s,M_n,灌溉面积为A(亩),则该时段内的灌溉用水量W(立方米)计算公式为:W=(M_1 + M_2+·s+M_n)× A。