血氧分压的概念

- 格式:docx

- 大小:36.18 KB

- 文档页数:1

![07 [病理生理学]缺氧](https://uimg.taocdn.com/05b03017f78a6529647d5362.webp)

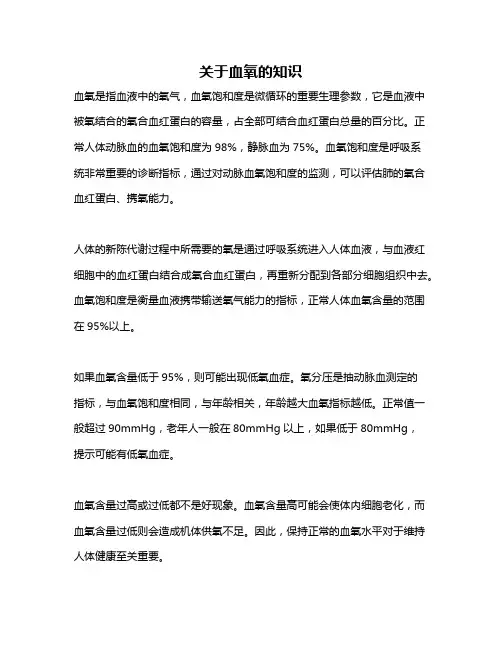

关于血氧的知识

血氧是指血液中的氧气,血氧饱和度是微循环的重要生理参数,它是血液中被氧结合的氧合血红蛋白的容量,占全部可结合血红蛋白总量的百分比。

正常人体动脉血的血氧饱和度为98%,静脉血为75%。

血氧饱和度是呼吸系

统非常重要的诊断指标,通过对动脉血氧饱和度的监测,可以评估肺的氧合血红蛋白、携氧能力。

人体的新陈代谢过程中所需要的氧是通过呼吸系统进入人体血液,与血液红细胞中的血红蛋白结合成氧合血红蛋白,再重新分配到各部分细胞组织中去。

血氧饱和度是衡量血液携带输送氧气能力的指标,正常人体血氧含量的范围在95%以上。

如果血氧含量低于95%,则可能出现低氧血症。

氧分压是抽动脉血测定的

指标,与血氧饱和度相同,与年龄相关,年龄越大血氧指标越低。

正常值一般超过90mmHg,老年人一般在80mmHg以上,如果低于80mmHg,

提示可能有低氧血症。

血氧含量过高或过低都不是好现象。

血氧含量高可能会使体内细胞老化,而血氧含量过低则会造成机体供氧不足。

因此,保持正常的血氧水平对于维持人体健康至关重要。

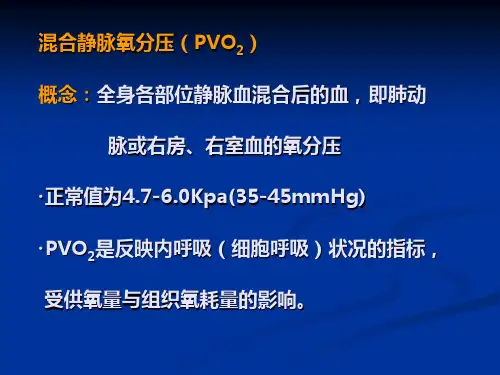

血氧分压名词解释

血氧分压(Partial pressure of oxygen in blood)是指血液中氧气的分压,也称为血氧饱和度(Oxygen saturation)。

它是衡量人体血液中氧气含量的一个重要指标。

血氧分压是指血液中氧气分子所产生的压力,它反映了血液中氧气的浓度。

血氧分压的正常范围在 80-100mmHg 之间,低于 80mmHg 为缺氧,高于 100mmHg 为氧中毒。

血氧分压的高低与人体的呼吸系统、心血管系统和神经系统等密切相关。

当血氧分压过低时,会导致人体缺氧,出现头晕、乏力、呼吸急促、心跳加快等症状,严重时甚至会导致器官功能衰竭。

而血氧分压过高时,则会导致氧中毒,出现头痛、恶心、呕吐、意识模糊等症状。

因此,血氧分压的监测对于人体健康至关重要。

在临床上,医生通常会通过测量血氧分压来评估患者的氧合状态,并根据血氧分压的结果来制定相应的治疗方案。

同时,血氧分压的监测也可以用于预防和治疗一些与缺氧和氧中毒相关的疾病,如哮喘、心脏病、脑血管疾病等。

复习提要一、概念(一)缺氧由于组织氧的供应减少或对氧的利用障碍,而引起代谢、功能和结构变化的病理过程,称为缺氧。

(二)血氧指标1.血氧分压为溶解于血液的氧分子所产生的张力,故又称为血氧张力。

动脉血氧分压主要取决于:吸入气氧分压和外呼吸功能。

2.血氧容量指100ml 血液中的血红蛋白,在氧分压为,温度为38℃时,所能结合氧的最大毫升数,即100ml 血液中Hb的最大带氧量。

取决于:血液中的Hb的质和量。

3.血氧含量指 100ml 血液中实际含有的氧量,包括物理溶解的和化学结合的氧量。

取决于:氧分压和氧容量。

4.血氧饱和度指Hb的氧饱和度,即Hb结合氧的百分数,约等于血氧含量和血氧容量的比值。

取决于:氧分压。

5.氧离曲线氧分压与血氧饱和度之间的关系曲线呈S型,称为氧离曲线。

二、原因、分类和血氧变化特点(一)分类乏氧性缺氧血液性缺氧循环性缺氧组织性缺氧(二)乏氧性缺氧1.主要表现为动脉血氧分压降低,氧含量减少,组织供氧不足,又称低张性缺氧或缺氧性缺氧。

2.原因吸入气氧分压低肺通气、换气功能障碍静脉血分流入动脉3.血氧变化动脉血氧分压、氧含量及血红蛋白的氧饱和度均降低。

4.紫绀当毛细血管血液中还原血红蛋白浓度达到或超过50g/L时,可使皮肤和粘膜呈青紫色,称为紫绀。

(三)血液性缺氧1.由于红细胞数量和血红蛋白含量减少,或血红蛋白性质改变,使血液携氧能力降低,血氧含量减少或与血红蛋白结合的氧不易释放,而导致组织缺氧。

又称为等张性缺氧。

2.原因血红蛋白含量减少血红蛋白性质改变一氧化碳中毒血红蛋白与氧的亲和力异常增高3.血氧变化血氧容量和血氧含量降低(Hb与O2亲和力增强引起血液性缺氧例外),血氧饱和度正常。

4.肠源性紫绀食用大量含硝酸盐的腌菜后,硝酸盐经肠道细菌作用还原为亚硝酸盐,大量吸收入血后,导致高铁血红蛋白血症。

当血液中HbFe3+OH达到15g/L时,皮肤、粘膜可出现青紫色,称为肠源性紫绀。

(四)循环性缺氧1.因血流速度减慢,血流量减少,单位时间内供给组织的氧量减少而引起的缺氧,又称为低血流性缺氧或低动力性缺氧。

正常氧分压和二氧化碳分压

正常氧分压(PaO2)和二氧化碳分压(PaCO2)是人体血液中最重要的两种气体成分,他们对人体健康十分重要。

首先,PAO2是通过肺泡和血清的循环衡量的,它反映的是空气中的氧气在肺泡中的分布状态。

它的期望值为80mmHg-100mmHg,一旦低于指定的值就说明空气含氧量不足,这就会影响到身体的健康。

其次,PACO2是测量空气中的二氧化碳在血液中的分布状态。

它的期望值为

35mmHg-45mmHg。

它受到气体交换的影响,如果低于指定的值,则表明正常状态血清中过多的二氧化碳,如果高于指定的值,则表明二氧化碳在血液中被吸收过多,这也会对身体造成影响。

此外,正常氧分压和二氧化碳分压也受肺炎、肺气肿、气象变化、睡眠不足等因素影响,正常情况下,血液中PaO2和PaCO2水平应该是稳定的,如果出现严重的波动,这可能表明身体的气体交换存在潜在的问题。

最后,PaO2和PaCO2的正常水平对于人体健康十分重要,因此,要保持血液水平的稳定,应该尽量避免可能影响气体交换的不良因素,多做运动,保持良好的睡眠,解决肺功能不良的内膜和肺结核的病因,这些都可以帮助维持血液中的气体成分稳定。

总之,正常氧分压和二氧化碳分压对于人体健康至关重要,正常情况下,应该保持稳定的水平,一旦有异常变化,最好及时去看医生,以避免更严重后果。

pacu 低氧血症定义

低氧血症是指血液中含氧不足,动脉血氧分压(PaO₂)低于同龄人的正常下限,主要表现为血氧分压与血氧饱和度下降。

成人正常动脉血氧分压(PaO₂)为83~108mmHg。

各种原因如中枢神经系统疾患,支气管、肺病变等引起通气和(或)换气功能障碍都可导致缺氧的发生。

因低氧血症程度、发生的速度和持续时间不同,对机体影响亦不同。

低氧血症是呼吸科常见危重症之一,也是呼吸衰竭的重要临床表现之一。

以上内容仅供参考,建议咨询专业医生获取更具体准确的信息。

氧分压高二氧化碳分压低,氧饱和度高的原因全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:氧是维持生命的必需气体之一,它通过呼吸进入我们的身体,与血液中的血红蛋白结合,通过循环系统输送到全身各个组织和器官,为它们提供能量。

而氧的输送过程中,氧分压、二氧化碳分压和氧饱和度等参数起着至关重要的作用。

在人体内,氧的输送主要依赖于血红蛋白。

当氧分子通过呼吸道进入血液时,它们会与血红蛋白结合成氧合血红蛋白,这样就形成了氧的输送通道。

而氧的输送效率受到多种因素的影响,其中包括氧分压、二氧化碳分压和氧饱和度等。

氧分压指的是血液中氧分子的压力,它反映了血液中氧气的浓度。

氧分压高意味着血液中氧气含量丰富,有利于氧与血红蛋白结合,提高氧的输送效率。

而氧分压低则会导致氧供应不足,影响身体各个组织和器官的正常功能。

维持适当的氧分压对于身体的健康至关重要。

与氧分压相对应的是二氧化碳分压,它是血液中二氧化碳气体的压力。

二氧化碳是人体代谢产生的废物气体,需要通过呼吸排出体外。

在呼吸过程中,大部分二氧化碳会与水结合成碳酸,进一步转化为碳酸氢根离子和氢离子。

而二氧化碳分压低意味着二氧化碳排出不畅,这会导致血液呈碱性,进而影响氧的释放和输送。

那么,何种因素会导致氧分压高、二氧化碳分压低,氧饱和度高呢?合理的呼吸频率和深度可以增加氧的进入量,有利于提高氧分压和氧饱和度。

充足的氧供应和合理的肺功能可以增加氧的输送效率,有利于保持适当的氧分压和氧饱和度。

适当的运动和锻炼可以促进肺功能和血液循环,有利于提高氧分压和氧饱和度。

保持适当的氧分压、二氧化碳分压和氧饱和度对于身体健康至关重要。

合理的呼吸方式、充足的氧供应和适当的运动锻炼都可以帮助我们维持良好的氧代谢状态,提高身体的免疫力和抗病能力。

在日常生活中,我们应该注重呼吸训练和运动锻炼,保持良好的生活习惯,促进氧的输送和利用,提高身体的健康水平。

【本段文字共534字】在医学领域,医生常常通过观察患者的氧分压、二氧化碳分压和氧饱和度等指标来判断患者的呼吸功能和血液循环情况,为患者提供合理的治疗方案。

常用的血氧指标:1.血氧分压(PO2)2.血氧容量(CO2max)3.血氧含量(CO2)4.血氧含量(CO2)4.血氧饱和度(SO2)缺氧的类型、原因、发病机制低张性缺氧:原因:1.吸入气PO2过低2外呼吸功能障碍3.静脉血分流入动脉血氧变化的特点:动脉血氧分压、氧含量和氧饱和度均降低血液性缺氧:原因:1.贫血2.一氧化碳中毒3.高铁血红蛋白血症4.血红蛋白与氧的亲和力异常增高。

血氧变化的特点:动脉血氧分压、血氧饱和度正常,由于血红蛋白数量减少或性质改变,从而使血氧容量和血氧含量减少。

循环性缺氧:原因:1.全身性循环障碍2.局部性循环障碍血氧变化的特点:动脉血氧分压、血氧容量、动脉血氧含量、血氧饱和度均正常。

组织性缺氧:原因:1.细胞氧化磷酸化障碍2.线粒体损伤3.呼吸酶合成障碍。

血氧变化特点:动脉血氧分压、血氧容量、动脉血氧含量、血氧饱和度均正常。

对机体的影响:1呼吸系统的变化:2.循环系统的变化:心输出量增加、血流量分布、肺血管收缩和组织毛细血管增生。

3.血液系统的变化:红细胞增多、氧合血红蛋白解离曲线右移。

4.中枢神经系统的变化:5.组织细胞的变化:(1)代偿性的反应:组织、细胞利用氧的能力增强;无氧酵解增强;肌红蛋白增强。

(2)损伤性变化:细胞膜通透性增强;线粒体的呼吸功能和生物氧化磷酸化过程受到明显的抑制;溶酶体肿胀、破裂以及释放大量的溶酶体酶,最终引起细胞自溶合周围组织的溶解破坏。

发热概念:由于致热原的作用使体温调定点上移而引起的调节性体温升高时,就称之为发热。

发热激活物:凡是激活体内产生内生致热原细胞产生和释放EP,进而引起体温升高的物质。

内生致热源:产EP细胞在发热激活物的作用下,产生和释放的能引起体温升高的物质。

内生致热源主要有:白细胞介素-1(IL-1)、肿瘤坏死因子(TNF)、干扰素(IFN)、白细胞介素-6(IL-6)。

发热时相:体温上升期(产热大于散热)、高温持续期(产热约等于散热)、体温下降期(产热小于散热)代谢与功能的变化:1.物质代谢的改变:蛋白质分解增多;糖和脂肪的代谢加强;水、盐及维生素代谢加快。