德兰修女

- 格式:ppt

- 大小:2.48 MB

- 文档页数:14

2024年《在爱中行走-德兰修女传》读后感2024年《在爱中行走-德兰修女传》读后感120世纪,有一位让世界为之惊叹的人物,她就是《在爱中行走——德兰修女传》中的主人公——德兰嬷嬷,这本书让我懂得了怎样爱别人,怎样宽容别人。

《在爱中行走——德兰修女传》描写了德兰嬷嬷非常奇妙的一生:在还没有成为修女之前,她就立志成为一位帮助穷人的人。

她信仰基督,后来成为一名修女。

36岁时,她听到了神的旨意,让她帮助全世界的穷人。

两年后,她获得了罗马教皇的许可。

此后,她创办了修道院。

德兰在各国奔走数十年,建立200多所儿童之家麻风的.疾病收容所等。

她把爱撒向世界。

嬷嬷是这个世界上最富有的`人,她创建的仁爱传教修女会有4亿多美金的资产,很多大的公司巨子给她捐钱,她却用来全部捐给印度穷人。

1997年,德兰嬷嬷在仁爱修女会总部安然去世时,她走后所有的财产仅仅是三套衣服、一双凉鞋还有一张耶稣受难图。

她把一切献给了穷人。

德兰嬷嬷使我懂得了,穷人也是有价值和尊严的。

嬷嬷认为,饥饿的人所恳求的,不单是食物,赤身的人所要的,不单是衣服。

他们更需要爱、关心、接纳与认同。

老年的德兰嬷嬷长年为心脏病所困,但她却能以一颗残缺的心去包容整个世界,她虽然不良于行,却能够跋涉千山万水,走遍天涯海角。

这是为什么呢?答案只有一个,那就是她心中有爱,有大爱。

德兰嬷嬷在演讲中说:“当别人对我说,修女们并没有开展一些伟大的工作,其实他们正默默耕耘,做着一些小事。

我会对她们说,就算她们透过这些事情只能帮助一个人,也是值得的。

”有一首赞颂德兰嬷嬷的诗:因为有了她,这个世界感受到了母亲般的爱。

因为有了她,这个世界变得温暖。

她是伟大的女性,她是伟大的母亲,她就是忒瑞莎嬷嬷。

德兰嬷嬷将她想献的,能献的都献给了世界。

她为了爱,耗尽了自己。

她看上去那么柔弱瘦小,然而在她身上,却充满何等强大的的尊严与力量。

爱是最高超的道,爱超越一切,是各种美的的灵魂。

其它的一切最终都会消失或终止,但爱会留下。

德兰(德蕾莎)修女终生服务贫苦者九月荣列圣品

德兰修女终生服务贫苦者九月荣列圣品

#德兰修女

身高不足五迟的德兰修女

坚强刚毅,伟大无比

体现在她爱人的行动

她鼓起勇气到人们所在之处接触他们

不管他们处身贫民窟

或陷于沮丧的深渊

德兰修女在1910年生于

当时鄂图曼帝国的斯科普耶

年少时已立志服务贫穷和不幸的人

她成为罗雷托修女会的修女

教育贫苦女青年

逐渐认清她真正的召叫

德兰?马达拉修女

仁爱传教修女会

1946年,她开始感到耶稣召唤她

离开罗雷托修女会

在加尔各答的穷人中展开新工作

德兰修女的行事方式

有别于当时许多修会的做法:

习惯等待人们前来求助

但她以僕人的精神,走到人群当中

在他们所在之处接触他们

她寻找人灵,来到他们所在之处

来到最被人忽视的贫民窟

前往之处

正是耶稣在她的祈祷中指示给她的

那裡充满黑暗,她真的踏足那些地方把耶稣带到那裡去

她关心和体恤的,不仅是流落街头的人而是她日常遇到的每一个人

她认为不管外表或身体状况如何

每一个人都是极尊贵的

她也鼓励别人这样看待每一个人

她常对人强调说:

你有注意周围的人吗?

你有注意在你身旁的人吗?

你有注意有需要的家人、邻居

或在街上擦身而过的人吗?

应张开眼睛,看清别人的真貌

德兰修女强调说

人不一定要被归类为「无家可归者」

才能体会天主的爱

她对天主的爱深信不疑

并在日常生活中付诸实行

因此德兰修女在1979年

获颁诺贝尔和平奖

9月4日,德兰修女将获教宗宣圣在整个教会中被尊奉为圣人。

昨天有朋友传了好东西,上来转载,与大家分享:德兰修女是1979年诺贝尔和平奖的获得者,她是继史怀泽博士1952年获得诺贝尔和平奖以来,最没有争议的一个得奖者,也是20世纪80年代美国青少年最崇拜的人物之一。

她活着时是世界上获奖最多的人,但她从未在自己身上花过哪怕一分钱的奖金。

她认为她只是穷人的手臂,她是代替世界上所有的穷人去领奖的。

她除了被誉为“穷人的圣母”外,还被誉为“慈悲天使”、“贫民窟的守护者”、“行动的爱者”、“贫民窟的圣人”、“带光行走的人”等等。

她创建的仁爱传教修女会在她1997年去世时拥有四亿多美金的资产,世界上最有钱的公司都乐意无偿地捐钱给她;她的组织有七千多名正式成员,组织外还有数不清的追随者和义工;她与众多的总统、国王、传媒巨头和企业巨子关系友善,并受到他们的敬仰和爱戴……但是,她住的地方,除了电灯外,唯一的电器是一部电话;她没有秘书,所有信件她都亲笔回复。

她没有会客室,她在教堂外的走廊里接待所有的来访者。

她穿的衣服,一共只有三套,而且自己换洗;她只穿凉鞋,不穿袜子。

当她去世时,人们看到她所拥有的全部个人财产,就是一张耶稣受难像,一双凉鞋,和三件滚着蓝边的白色粗布纱丽——一件穿在身上,一件待洗,一件已经破损,需要缝补。

可以说,她是一个满身光明毫无黑暗的人;那么善良,那么仁慈,那么哀怜那些卑微的苦难的生命。

她带着爱的光芒在这片有限的大地上行走,却把无限的爱带给了他们——那些穷人中的穷人:病人、被遗弃的人、没人关怀的人、流浪的人、垂死的人,以及那些内心饥饿的人。

她怀着非凡的爱,却做着最微小的事情,她是一个完全的奉献者。

她深知我们活在一个光明与黑暗并存的世界里,因而她用整整一生来邀请我们,邀请我们选择光明。

德兰修女语录爱的源头出自家庭爱是实实在在的情感,需要实实在在的付出孩子们从母亲那里得到快乐,他们和母亲共同享受着生活的乐趣,因为他们有母亲的爱。

这就是爱的发源地,爱的源头出自家庭。

德兰修女曾获诺贝尔和平奖`受全球敬仰的德兰修女,因为死期与戴按娜王妃接近,曾有人拿她们两人来相提并论,可是她们却是截然不同的两种类型.德兰修女并没有戴妃的绝代风华,她的个子瘦小,其貌不祥;她有的,是一颗美丽的心.戴妃在安全设备的医院里跟艾滋病人握手,会有人拍下照片登在报上,让人歌颂她的爱心;可是德兰修女却不知多少会在肮脏`污秽的街道拥抱那些患有皮肤病,传染病.甚至满身脓疮的垂死病人,把他们带会自己的住处,照顾他们,安葬他们.很多人提起德兰修女的时候,都会觉得他是个伟大的人,和她对比.自己是卑微无能的,不可能像她所做的事.可是在依次早晨崇拜会上,讲员忽然又提起她,且引用伟大的一句话来勉励我们."德兰修女说过一句话:我们都不是伟大的人,但我们可以用伟大的爱来做生活中每一件最平凡的事."或者句话叫我深思.真的,德兰修女不曾像摩西那样叫红海分开.两边立起如垒,让以色列人从干地上走过去.她不曾像耶稣那样叫死人复活.让每一个看到的人合不上嘴.她不曾用五饼二喂饱五千人,叫许多人跟在她后头拥护她.她不曾搞过叫天地变色的社会革命,她不是个翻天覆地的伟人.她所做的,是每一个有手有脚的平凡人都有能力做到的事:照顾垂死的病人.为他们洗脚`抹身,当他们被世上其他人践踏如地底泥的时候,还给他门一个人(一个原本是按着神像的形象被造之人)的尊严,如此而已这些,我们做不到,不是因为没有能力.而是因为不肯`因为不愿.因此,当我走过罗斯福路的地下隧道到台大校园散步,看到一个人躺在隧道里,他的脸上长着遮住半边脸的肿瘤.赤脚上满是黑泥,穿着一件像是几年曾换洗的脏布.我曾经驻足,曾经难过.曾经心中充满怜悯.可是我不曾伸出手来碰一碰他,不曾跟他说过一句话.不曾让他感觉到我的尊重,不曾告诉他,他是一个上帝所爱的人.我只能在含羞掉拖时在心中默祷:"主啊!赦免我......"。

德兰修女传读后感在书中,德兰修女从小就表现出与众不同的精神敏锐和对上帝的热爱。

她在十五岁时就想成为修女,投身于宗教事业。

不过,由于年龄和健康问题,她的修道团体一直没有接受她进入,这使得她心灰意冷,甚至一度怀疑自己是否适合修道。

但在一次朝圣中,她突然领悟到,她的任务并不是行修道的严苛规矩,而是“小径”——这是她独特的道路,也是她对上帝的奉献方式。

于是,德兰修女决心走“小径”,用平凡的生活去体验到上帝的爱和自己对此的回应。

德兰修女强调在日常的小事中找到上帝的存在。

她认为每个人都应该尽力去发现并感受上帝的爱,无论自己的工作是什么。

她用自己的例子告诉我们,在日常的琐碎中也能找到上帝的爱的轨迹。

她写道:“这是一个神圣的崇高道路,一个从不能触及的梦想中走向上帝,但不是个空洞的梦想,当我说出「上帝,我愿意为你成就一切你喜欢的,让你高尚的愿望成为我的愿望,我的心就变成了你的心」时,我知道他已经将生命的每一寸给了我。

”读完《德兰修女传》,我深深被德兰修女的深情笔墨所感动。

她用朴素的文字,向我们传递了她对上帝的深爱和信任,告诉我们宗教不是空洞无物的。

宗教的核心是爱,是人与人之间的关爱。

在书中,我们可以看到德兰修女对周围人的无私关怀和助人为乐的行为。

她的精神境界让人不禁为之叹服,同时也让我们思考人生的意义和价值。

读完《德兰修女传》,我对宗教的理解也有了新的认识。

之前,我对宗教的印象停留在祈祷和礼拜这些表面的形式上。

而通过这本书,我明白了宗教的本质是爱,是一种信仰和奉献的生活态度。

宗教不仅仅是一种崇拜,还包含了对人类的关爱和社会责任。

无论是在修教还是在与人交往的过程中,德兰修女都秉持着这种无私的爱。

她用自己的生活给我们上了一堂课,让我们明白了什么是真正的宗教。

同时,通过这本书,我也对自己的生活产生了一些思考。

德兰修女强调的“小径”理念让我意识到,每个人都应该充分发挥自己的优势,用自己的方式来回应上帝的爱。

我们不必追求伟大的成就,只需在自己的微小生活中,发现和体味上帝的存在。

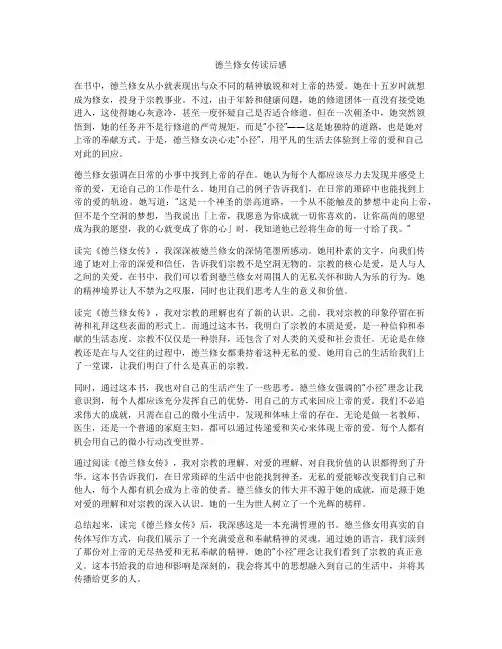

德兰修女诞辰百年纪念——稀有照片珍藏集德兰修道院1948年,38岁的德兰修女离开一直生活的印度修院,决心创建自己的仁爱传教修女会,照料加尔各答最无助的难民——患病的、濒死的和麻风病人。

此外她还向城市中众多无家可归的小孩提供庇护,给予关爱。

她为接待他们所开办的儿童之家(如上图所示)对所有来这儿的孩子们开放。

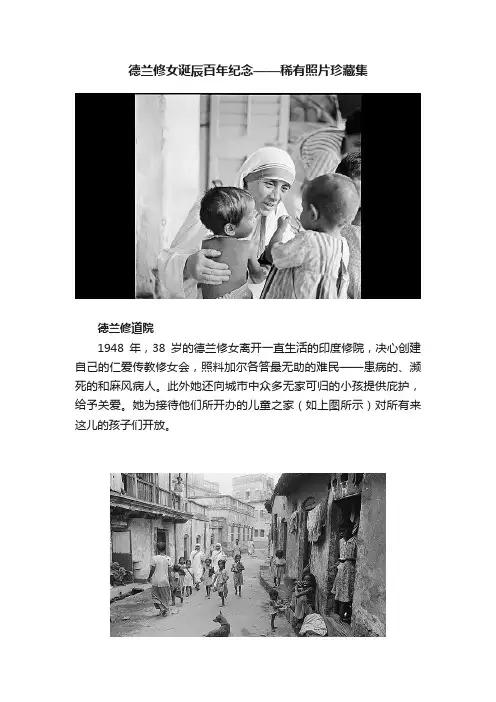

加尔各答德兰修女修道院的创办适逢加尔各答历史上的关键期。

在英国结束殖民统治后,印度和巴基斯坦间的战争导致大量难民涌入加尔各答,城市人口激增。

修女在耶稣幻化的启发下,德兰修女独自开始努力,但很快就有其他人跟她并肩一道。

仁爱传教会所有成员都是女人,直到1963年仁爱传教男修会的成立。

一天的生活修女们每天早上四点四十起床,做弥撒。

然后她们当中的一些游走在城市各处搜寻病人和濒死的人;而其他人则留在孤儿院帮忙。

上面的照片中,修女们在洗她们的纱丽。

走进民众儿童之家也欢迎无家可归的孕妇以及带着婴儿的年轻母亲。

善事德兰修女行善是直接的行为。

她的修道院并不需要大量的资金或是广泛的计划来完成使命。

她一直坚持仁爱传教修女会不需要组织者;天神的眷顾会指引她处理修女会的工作,找到支持下去的方法。

1957年拍下这些照片时,除了在她修道院避难的加尔各答无家可归的人,德兰修女并不为外人所知。

照片记录摄影师荷马·佩吉(Homer Page) 在1957年给联合国拍摄疟疾主题时,无意中找到了仁爱传教修女会。

该图片系列中的一些发表在了当时的《千禧杂志》 (Jubilee Magazine) 上,而其他的图片如这一幅,之前从没发表过。

坚定不移德兰修女的工作量惊人。

仁爱传教会中的一半病人携带传染病。

有时候,她不得不告诉孩子母亲没有多余的牛奶了。

100年诞辰艾格尼丝·刚察·博亚丘(Agnes Gongxha Bojaxhiu) 在18岁刚成为修女时,出于对圣女德丽莎的敬仰选择了德兰这个名字。

后者是十九世纪卡梅尔派修女,倡导“爱的小路”哲学理念,强调为了上帝要用尽所有的爱完成一切微小的事。

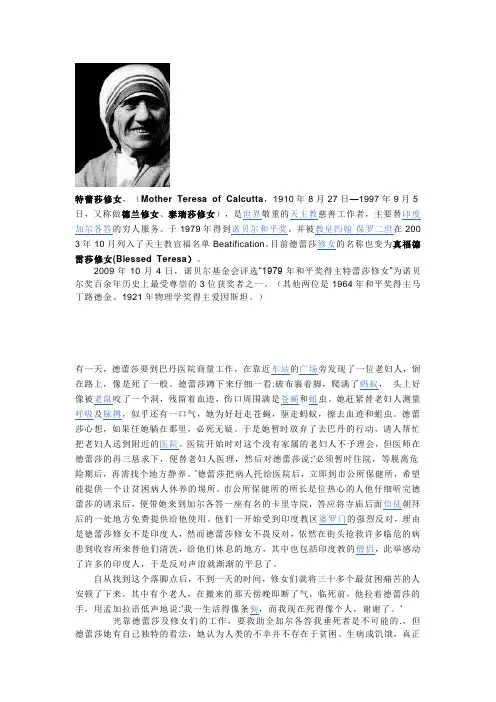

诺贝尔和平奖得主特蕾莎修女的故事特蕾莎修女(Mother Teresa of Calcutta,1910年8月27日~1997年9月5日,又译作德兰修女、特里莎修女、泰瑞莎修女),是世界著名的天主教慈善工作者,主要替印度加尔各答的穷人服务。

特蕾莎是阿尔巴尼亚人,她18岁就来到了印度。

她之所以去印度,因为那里是最贫穷的地方,仅加尔各答一个城市,街头流浪的人就有50多万。

每天有无数人死在街头。

据统计,80年代初,印度6亿人中就有3.5亿生活在贫困线以下,大多数人死于饥饿、疾病,每年死于营养不良的儿童就有50万。

看见这些报道,德蕾莎修女毅然来到陌生的印度,以后就没有离开那里,最终成为印度的骄傲。

特蕾莎修女在去世前不久告诉世人:“从血缘上讲,我是阿尔巴尼亚人;从公民身份上讲,我是印度人;但从信仰上讲,我属于全世界。

”1979年,诺贝尔和平奖评奖委员会从56位候选人中,选出了这位除了爱一无所有的德蕾莎修女。

她本来不想领这个奖的,但是她还是去了,为了那些饥寒交迫、流落街头和伤残疾病的人们,以及那些被忽略不被关怀的人们。

她穿着一件只值一美元的印度纱丽走上领奖台,不管是和总统会见还是服侍穷人,她都穿着这件衣服,她没有别的衣服。

台下坐着珠光宝气身份显赫的贵人,她视而不见,她的眼中只有穷人。

她是那么瘦小,以至于大家使劲伸长脖子也只能看见一张布满皱纹的脸。

但是当她讲话的时候,台下立即鸦雀无声:“这个荣誉,我个人不配,我是代表世界上所有的穷人、病人和孤独的人来领奖的,因为我相信,你们愿意借着颁奖给我,而承认穷人也有尊严。

”全世界许多的大学争相颁授荣誉学位给特蕾莎,各地也纷纷邀请她去演讲,特蕾莎修女成为拥有众多头衔的名人。

但是,她从未被这些虚荣迷惑,她穿著朴素,单纯地接受这些由人而来的赞美与光荣。

她代表穷人发表简单的感言,词句里充满了爱与感谢。

她这样说道:“这项荣誉,我个人不配领受,今天,我来接受这项奖金,是代表世界上的穷人、病人和孤独的人。

向伟大的天使—德蕾莎修女—致敬见证:世界上最有影响力的女人--德蕾莎修女。

德蕾莎修女于1910 年8月26日,生于前南斯拉夫马其顿共和国,12岁立志帮助贫寒者,15岁和姐姐到印度接受传教士训练,18岁进入爱尔兰罗雷托修女会,并在都柏林及印度大吉岭接受传教士训练,随后到印度加尔各答服侍,至辞世。

26岁依法国19世纪最著名修女圣德蕾莎之名,更名德蕾莎。

也称特蕾莎修女、德兰修女等。

德蕾莎18岁来到印度,从此再没离开那里。

1952年夏,为穷人找回爱与尊严,她在印度加尔各答建立“垂死者之家”。

一个年轻姑娘,自己居无定所,每天做的事情:在垃圾堆里、水沟里、教堂门口、公共建筑台阶上,去拣回那些奄奄一息的病人、被遗弃的婴孩、垂死的老人,然后到处去找吃的喂他们,找药给他们治病。

人们看见德蕾莎从水沟里抱起被蛆吃掉一条腿的乞丐;看见她把额头贴在濒死的病人脸上;看见她从一条狗的嘴里抢下还在哭叫的婴儿,看见她把爱滋病患者紧紧搂在怀里,告诉他们:耶稣爱你,他在天上等你。

有位老人在临死前,拉着德蕾莎的手,低声说:我一生活得像条狗,而我现在死得像个人,谢谢了。

德蕾莎认为人类的不幸并不在于贫困、生病或饥饿,真正的不幸是当人们生病或贫困时,没有人伸出援手,即使穷人死去,临终前也应有个归宿,这就是德蕾莎向垂死者传播的耶稣的爱。

1979年,德蕾莎被授予诺贝尔和平奖。

她身穿一件价值一美元的印度纱丽走上领奖台。

不论与总统会面,还是服侍穷人,她都穿这件衣服,因为她没有别的衣服。

台下坐着衣着光鲜、身份显赫的贵人,她视而不见,她的眼中只有穷人。

德蕾莎修说:这个荣誉,我个人不配。

我代表穷人、病人和孤独的人来领奖,我相信你们愿意借着颁奖,而承认穷人也有尊严。

以穷人名义领奖,是因她一生都以穷人的名义活着。

当她得知颁奖宴会要花掉7000美金,她请大会取消宴会,说:你们用这些钱宴请135人,而这笔钱够15000人吃一天。

宴会被取消,修女得到这笔钱,另外还得到了40万瑞币捐款,所得款项连同奖金(19.2万美元)全部转给穷人。

德兰修女传读后感德兰修女传是一部感人至深的传记文学作品,通过对这位印度教女修女德兰修女的生平和事迹的描述,让人深切感受到她的慈爱、奉献和坚韧。

在阅读完这部作品后,我深受感动,对德兰修女的人生和精神有了更深刻的理解和认识。

德兰修女出生在印度加尔各答的一个中产阶级家庭,她的一生都在为穷人和弱势群体奉献自己。

在书中,作者生动地描绘了德兰修女在贫民窟中的工作场景,她不畏艰辛,不计报酬地帮助那些需要帮助的人。

她的善举和奉献精神让人深受感动,也让我对她产生了极大的敬佩之情。

德兰修女的慈爱和宽容也给我留下了深刻的印象。

她对待每一个人都充满了爱和关怀,不分种族、宗教和社会地位。

她用她的行动诠释了“爱 thy neighbor”(爱你的邻居)这句话,让我深刻领会到爱的伟大和力量。

在书中,德兰修女所表现出来的坚韧和信念也让我深受触动。

她在面对困难和挑战时,始终保持着乐观和勇敢的态度,从不轻言放弃。

她的信念和坚定让我深受鼓舞,也让我对生活充满了信心和勇气。

通过阅读德兰修女传,我不仅对这位伟大的女性有了更深刻的了解,也对生活和人生有了新的认识。

她的善举和奉献精神让我深刻领会到爱的伟大和力量,她的慈爱和宽容让我明白了人与人之间应该充满爱和关怀,她的坚韧和信念让我对生活充满了信心和勇气。

总的来说,德兰修女传是一部感人至深的传记文学作品,通过对德兰修女生平和事迹的描述,让人深切感受到她的慈爱、奉献和坚韧。

在阅读完这部作品后,我深受感动,对德兰修女的人生和精神有了更深刻的理解和认识。

她的善举和奉献精神让我深刻领会到爱的伟大和力量,她的慈爱和宽容让我明白了人与人之间应该充满爱和关怀,她的坚韧和信念让我对生活充满了信心和勇气。

愿我们都能从德兰修女的故事中汲取力量,传承她的慈爱和奉献精神,让世界充满爱和温暖。

诺贝尔和平奖获得者特蕾莎修女简介特蕾莎修女,又称作德兰修女、特里莎修女、泰瑞莎修女,是世界著名的天主教慈善工作者,主要替印度加尔各答的穷人服务。

因其一生致力于消除贫困,于1979年得到诺贝尔和平奖。

下面是店铺为大家整理的诺贝尔和平奖获得者特蕾莎修女简介,希望大家喜欢!特蕾莎修女简介特蕾莎修女是著名的天主教慈善工作者,主要为穷人服务。

1979年,特蕾莎修女获得诺贝尔文学奖。

特蕾莎修女出生斯科普里,父亲是杂货承包商,她是家中的小女儿。

特蕾莎修女居住的镇上多是穆斯林和新教徒,他们家是为数不多的天主教家庭。

特蕾莎修女十二岁的时候就加入了慈善会。

三年后,接受传教士训练工作。

三学期后,在教会中学担任要职。

正式成为修女八年后,特蕾莎修女决定成为终身职业修女。

二十世纪四十年代初期,特蕾莎修女担任教会中学校长。

当时印度贫富差距巨大,校外有很多无家可归的人。

特蕾莎修女强烈感到自己帮助穷人的心,向总教会请求辞去校长职务,但是一直没有得到许可。

1947年,东巴基斯坦独立,加尔各答涌进了数万难民。

学校外头似乎已经成为了炼狱。

次年,特蕾莎修女终于得到自由修女的身份。

于是,她马上接受医疗训练。

1950年,特蕾莎修女成立了博济会。

两年后,成立收容院。

五十年代末期,特蕾莎修女又设立了两座收容院。

1983年,特蕾莎修女心脏病发作。

后来接受人工心脏的安装。

特蕾莎修女拜访墨西哥后得了肺炎,她的身体一落千丈。

特蕾莎修女因为健康问题向博济会提出辞职,但其他的修女希望特蕾莎修女能够继续领导她们。

1997年,特蕾莎修女退出博济会,同年去世。

以上是特蕾莎修女简介,通过她的简介可以看到她的博爱与无私。

特蕾莎修女的事迹特蕾莎修女在车站后面开展救助工作。

那里到处都是穷苦人。

一次,一个小孩向特蕾莎修女要东西。

那个孩子只有一条腿,受伤的地方还在不停地流血。

特蕾莎修女忙帮孩子包扎伤口,那个孩子却说想要吃东西。

特蕾莎修女翻遍全身,只有五个卢比,她对孩子感到非常抱歉。

德兰修女传读后感《德兰修女传》是法国作家弗朗索瓦·莫里亚克所著的一部传记体小说,讲述了法国修女德兰·德·利叶若在19世纪末的法国林贝克小修道院中度过的一生。

这部小说以其真挚的情感和深刻的内涵,深深地触动了我。

德兰·德·利叶若是一位虔诚的天主教徒,她在小修道院中度过了短暂而平凡的一生。

她的一生并没有太多惊天动地的事情,但她却以她的虔诚和善良感动了许许多多的人。

她在日记中写道,“我要做爱,就要做小事。

”这句话深深地触动了我。

德兰修女的一生就是这样,她在小事中展现出了她的爱和善良,她用她的一生诠释了什么叫做“做小事”。

在这部小说中,我深深地感受到了德兰修女对生命的热爱和对人的关怀。

她在小修道院中,虽然生活简朴,却总是尽力去帮助别人,尽力去关心别人。

她用她的一生诠释了什么叫做“爱人如己”。

她的善良和慈爱感染了她周围的每一个人,她成为了小修道院中的精神领袖,她的一生成为了一座灯塔,照亮了无数人的心灵。

德兰修女的一生虽然平凡,但却充满了意义。

她在小修道院中,用她的虔诚和善良,影响了无数人的一生。

她的一生成为了一部感人至深的诗篇,她的一生成为了一座灯塔,照亮了无数人的心灵。

读完《德兰修女传》,我深深地被德兰修女的一生所感动。

她用她的一生诠释了什么叫做“做小事”,她用她的一生诠释了什么叫做“爱人如己”。

她的一生成为了一部感人至深的诗篇,她的一生成为了一座灯塔,照亮了无数人的心灵。

德兰修女的一生是一部感人至深的诗篇,她的一生是一座灯塔,照亮了无数人的心灵。

她的一生让我深深地明白了什么叫做“做小事”,她的一生让我深深地明白了什么叫做“爱人如己”。

她的一生让我深深地明白了什么叫做“用一生影响他人”。

《德兰修女传》是一部感人至深的小说,它让我明白了许多道理。

德兰修女的一生是一部感人至深的诗篇,她的一生是一座灯塔,照亮了无数人的心灵。

她的一生让我深深地明白了什么叫做“做小事”,她的一生让我深深地明白了什么叫做“爱人如己”。

MotherTeresa(1910—1997)你知道Mother Teresa(中文名字包括:特蕾莎修女、德雷莎修女、德兰修女)是谁吗?还没来中国的时候我以为全世界都知道她,后来发现大部分的中国人却没有听说过。

“超越梦想的皮皮”在博客上有介绍:德兰修女是阿尔巴尼亚人,但她一生都在印度的加尔各答为穷人服务,所以大家都称她印度修女。

德兰修女是1979年诺贝尔和平奖的获得者,她是继史怀泽博士1952年获得诺贝尔和平奖以来,最没有争议的一个得奖者。

她除了被誉为“穷人的圣母”外,还被誉为“慈悲天使”、“贫民窟的守护者”、“贫民窟的圣人” 等等。

“超越梦想的皮皮”还有德兰修女语录(原文是英文):人们经常是不讲道理的、没有逻辑的和以自我为中心的不管怎样,你要原谅他们即使你是友善的,人们可能还是会说你自私和动机不良不管怎样,你还是要友善当你功成名就,你会有一些虚假的朋友和一些真实的敌人不管怎样,你还是要取得成功即使你是诚实的和率直的,人们可能还是会欺骗你不管怎样,你还是要诚实和率直你多年来营造的东西有人在一夜之间把它摧毁不管怎样,你还是要去营造如果你找到了平静和幸福,他们可能会嫉妒你不管怎样,你还是要快乐你今天做的善事,人们往往明天就会忘记不管怎样,你还是要做善事即使把你最好的东西给了这个世界,也许这些东西永远都不够不管怎样,把你最好的东西给这个世界你看,说到底,它是你和上帝之间的事而决不是你和他人之间的事—德兰修女Mother Teresa对世人各种疑惑所给予的解答:最美好的一天?今天最简单的事?犯错最大的阻碍?害怕最严重的错误?自暴自弃万恶的根源?自私最好的休闲活动?工作最深重的挫败?灰心最好的老师?儿童最优先的需要?沟通最令人快乐的事?帮助别人人生最大的谜?死亡人最大的缺点?坏脾气最危险的人物?说谎者最低劣的感觉?怨恨最宝贵的礼物?宽恕最不可或缺的?家庭最短的捷径?直路最使人愉悦的感觉?内心的平安最幸福的保单?微笑最有效的解决之道?乐观最大的满足?完成该做的事情全世界最强大的力量?父母最大的喜乐之一?拥有真正的朋友--知道有人与你同在,即使他们不一定能帮你解决问题世界上最美丽的?爱我实在想不出比Mother Teresa更伟大、更美丽的女人。

德兰修女传:在爱中行走《德兰修女传:在爱中行走》是记述德兰修女生平的传记。

德兰修女(1910-1997,又译为特蕾莎修女等),生于奥斯曼帝国的科索沃省,阿尔巴尼亚裔,是世界敬重的天主教慈善工作者,主要替印度加尔各答的穷人服务。

德兰修女在少女时期因内心的召唤加入天主教修会成为一名修女,后来又立志为穷苦的人服务而来到印度加尔各答,创办仁爱修女会,收留、照顾流浪的儿童、无家可归者,提供看护和治疗。

1979年,德兰修女获诺贝尔和平奖。

她被誉为诺贝尔奖百余年历史上受尊崇的3位获奖者之一。

诺贝尔授奖公报称:“在德兰修女朴素的装束下,隐藏着一个高贵的灵魂。

她确实是我们这个时代特殊的人物,也是令人景仰的女性中的一个。

她靠着无限的爱去服务穷人中的穷人,以她的一生,实际彰显的爱。

”本书文笔细腻,资料丰富,章节匀称,富于情节的叙事伴以精妙的分析和议论,情感思想深刻纯真,在思想、知识、文学性方面都很有价值。

内容简介德兰修女是1979年诺贝尔和平奖获得者,被誉为继1952年史怀泽博士获得诺贝尔和平奖以来最没有争议的一位得奖者,也是20世纪80年代美国青少年最崇拜的4位人物之一。

她创建的仁爱传教女会有4亿多美金的资产,世界上最有钱的公司都乐意无偿捐钱给他,她赢得了全世界人民的爱戴。

然而,当他去世时,她全部的个人财产,就是一张耶稣受难像,一双凉鞋和三件旧衣服。

本书以丰富细腻的文笔,讲述了她传奇而伟大的一生,对于我们每个人体味生命的真谛极富参考价值。

作者简介华姿,女,生于湖北天门,毕业于武汉大学中文系,现供职于湖北电视台。

著有诗集和散文诗集《一切都会成为亲切的怀念》、《月亮湾的女儿》、《感激青春》、《一只手的低语》等,散文和随笔集《自洁的洗濯》、《两代人的热爱》、《花满朝圣路》,长篇系列散文《一个人的田野》等。

《两代人的热爱》曾被权威机构和专家推荐为中学生课外阅读书目,并被第五届“沪、港、粤、新加坡”四地中学生读书征文活动指定为必读参考书。

德兰修女传读后感(5篇)第一篇:德兰修女传读后感德兰修女传读后感(一)德兰修女,又译作特雷莎修女,1979年获得诺贝尔和平奖,从18岁到87岁去世,把一生献给了穷人中的穷人。

看《德兰修女传》搞清楚了一个问题,爱与一般的慈善之间是有区别的。

爱必须是面对面给予和服务,是亲手去抚慰这一个和照料那一个,而不仅仅是一张支票,一张冰冷的没有体温的支票。

任何事,无不是从一个开始的。

只有先对具体的这一个有意义,然后才有可能对许多以至整体有意义。

没有开始的这一个,也就不可能有后来的许多个,以至于无限个,也就没有整体。

我确实是个慈善精神不足的人,每次看到慈善晚会上把受捐助的人弄上台,大家带着高他一等的心态捐钱捐物,可怜他、怜悯他,我认为都不如你去跟他生活两天,陪他说话,给他讲讲故事,听他倒出心里话,温暖他的心。

一个本来贫穷的人,突然间因为某个新闻报道而受到关注,获得大量捐赠,就像一个就要溺水的人被突然拉上豪华游艇,本来通过挣扎能学会游泳,在恶劣的环境中获得阳光心态,成长为红高粱一样健壮的劳动者,现在上了游艇,好奇、自卑、不适应,甚至无法获得平衡、进而心灵扭曲。

所以,我更敬佩德兰修女和她的教会所提倡的,对每个人微笑,拥抱他,就算一句话不说坐在他身边陪伴他,为他清洗伤口。

她和她的修女们就是这样一个一个救护穷人,不但在印度获得了大量的追随者,也在全世界建立了仁爱传教修女会,世界上最有钱的公司都乐意无偿捐钱给她,她赢得了全世界人民的爱戴。

我们不必羡慕别人去乡村支教,长期资助贫困生等等,我们就从身边小事做起,你给小区里的老人扶门了吗,你对收垃圾的人说谢谢了吗,你尊重交通协管员听从他们的指挥了吗,你和卖菜的大姐聊家常了吗?让你周围的人感到被尊重,感到愉悦,给他们爱,就是我们应该做的。

而做慈善,我觉得要非常慎重,没有好的方式我宁可不做。

书中215页,“家是爱的源泉,爱是一切美德的灵魂”。

我们当中有一些人,向远方的人表达爱心很积极,比如热情地参加各种慈善募捐、志愿者活动等等,却对身边的人,甚至自己的父母很冷漠。