优质课一等奖作品:冀教版初中生物七上《鱼类》[黄艳]

- 格式:ppt

- 大小:5.71 MB

- 文档页数:17

![优质课一等奖作品:冀教版初中生物七上《鱼类》[黄艳]](https://uimg.taocdn.com/4362e94e941ea76e59fa0454.webp)

教学目标(一)知识目标1.说明鱼类适应水中生活的特征2.概述鱼类的主要特征3.说出鱼类与人类的关系(二)能力目标在探究鱼类的运动和呼吸方式的过程中,培养操作能力、合作能力、分析解决问题的能力和创新意识。

(三)情感目标初步建立生物体结构与功能相适应的观点,关注生物的生活环境。

2学情分析学生对鱼比较熟悉,个别同学应该还有过养鱼的经历。

所以鱼的实物比较容易获得,因此教学中可突出学生的主体地位,布置学生课前收集相关的资料及实物,丰富课堂资源,课堂参与的积极性应该较高。

但他们对鱼的了解往往是只知其外,不知其里,只注意观看鱼的外部形态,却容易忽视鱼鳍及鳃的作用。

对于鱼鳍及鳃的作用,鱼究竟为何能适应水中生活,应该还不清楚,这自然成为本节课吸引学生的亮点。

3重点难点学习重点:1.鱼类适应水中生活的特征2.鱼类的主要特征3.鱼类与人类的关系学习难点:1. 鱼类适应水中生活的特征2. 鳃的气体交换功能的描述4教学过程4.1 一学时4.1.1教学活动活动1【导入】提问:同学们去过水族馆吗?【展示电子相册】大家看到了哪些动物?那么今天我们就一块来学习鱼类的结构特征, 看看它们是如何适应水中生活的?活动2【讲授】展示鲫鱼图片请学生上台指出鲫鱼头部、躯干部和尾部的划分界限。

活动3【活动】分组观察一:鲫鱼的外部形态⑴看一看:鲫鱼的体色,背腹颜色是否相同?身体呈什么状?⑵摸一摸:鲫鱼的体表有什么覆盖?是光滑还是粗糙?⑶找一找:鲫鱼身体两侧有什么结构?并用放大镜仔细观察它是怎样构成的?学生分组观察放在鱼缸中的活鲫鱼,保证每个学生都能充分观察并积极作答。

活动4【活动】分组观察二:鲫鱼的运动⑴数一数:鲫鱼按着生部位不同可分为几种鳍?各种鳍的数目分别是多少片?⑵想一想:各种鱼鳍在运动中各有什么作用?学生上台指明并说出各种鱼鳍的名称和数目,教师引导学生积极思考回答问题。

活动5【讲授】演示实验:探究各种鱼鳍的作用教师通过依次剪去胸鳍和腹鳍、背鳍和臀鳍、尾鳍,观察鱼的运动,引导学生归纳出各种鱼鳍的作用。

鱼类-冀少儿版七年级生物上册教案开始•热身:请学生们在白板上画出自己头脑中的鱼类形象,让其他同学猜测是哪种鱼。

正文一、引入•鱼类是脊椎动物中最早出现的一类,和两栖动物、爬行动物、鸟类和哺乳动物一起构成了脊椎动物门。

在恐龙时代,鱼类已经十分繁荣。

在今天这个世界上,大约有 32,000 种已知鱼类,大多数生活在海洋中。

•鱼类根据生活习性可以分为淡水鱼和海水鱼。

按照鱼鳃的形态又可分为软鳃鱼和硬鳃鱼两类。

二、分类1.按生物特征分类•骨鱼:拥有骨骼的鱼类。

如金鱼、鲈鱼、鲤鱼等。

•软骨鱼:骨骼由软骨构成的鱼类。

如鲨鱼、魔鬼鱼等。

2.按鳍的数量分类•硬骨鱼:–焦鲷目:主要特征是头部较大,嘴很宽,眼睛较小。

如口缘目、鲈科、黑鲷科、刺鲷科等。

–鲤形目:主要特征是头部大,眼睛小。

如草鱼科、青鱼科、鲫科等。

•软骨鱼:–鲨目:以鲨鱼为代表,头部平扁,口大。

–鱼鳎目:头部形状像环形,眼睛在侧面。

三、生活习性•淡水鱼:在江河、湖泊、道渠等淡水中生活,如鲤鱼、草鱼、鲫鱼、鲢鱼等。

•海水鱼:在海洋中生活,如鲨鱼、鲔鱼等。

四、古代鱼类•软骨鱼类的祖先是鳍棘类鱼类,是生活在泥浆中的小型无颌鱼,已知最早的一种是沃尔庇里亚鳍棘类鱼。

骨鱼的祖先是腕骨鱼,具有大型颌骨。

五、小结•通过本堂生物课,我们从生物分类、生活习性、鱼类的种类,了解到鱼类分为淡水鱼和海水鱼,拥有骨鱼和软骨鱼两个大类等等。

同时,我们也学习到了鱼类有着丰富的生物多样性,是水生生物中最基础的存在之一。

结束•课堂练习:请学生们分小组制作海洋生态展板,并讲述鱼类在海底的生活习性。

第六节《鱼类》教学设计教学设计思路:《鱼类》是冀教版初中生物七年级上册第四章第六节的内容,在第二节至第五节中,已经认识了腔肠动物、扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物这些无脊椎动物,从鱼类开始将学习脊椎动物。

鱼这一类动物,学生很常见,也易取材。

所以把具有鱼类普遍特征的鲫鱼搬进课堂,用问题引导学生们观察、探究,认识鱼的适于水中生活的特征,总结鱼的主要特征。

本课围绕“鱼类有哪些特征适于水生生活”的核心问题,主要安排了三个探究环节。

探究一、观察鱼的外部形态,主要观察鱼的体色、体形、体表覆盖物、侧线并感受黏液。

在学生观察的基础上,学生交流观察结果,老师再和学生一起探讨鱼的外部形态适于水生生活的特征。

探究二、观察鱼的运动,首先观察与鱼鳍按照着生部位分为哪些种类、每种鳍的数量,并观察运动中每种鳍的功能,然后通过视频观察鱼的运动是否仅仅靠鳍完成,总结鱼完成运动的过程和参与的结构。

在学生观察和思考的基础上,再对鱼的运动进行讲解。

探究三、探究鱼的呼吸,首先观察鱼口和鳃盖的配合运动;通过滴红墨水的实验认识水在鱼体内的路径;通过观察鳃的颜色和结构认识呼吸器官——鳃,通过鳃丝显微图直观认识鳃丝布满毛细血管,再观察水中展开的鳃丝认识鳃丝的数量之多,总结这点是鳃能完成气体交换的关键特征;最后通过观察浸入水中的鳃和从水中提起的鳃,观察鳃丝的状态,让学生思考为什么鱼离开水会很快死亡。

最后,学生总结鱼类适于水生生活的主要特征,总结鱼类的主要特征,了解鱼类与人们生活的关系。

通过鱼类的养殖业分布图,实现生物地理跨学科联系;通过“鱼”字的演化、鱼年画、鱼诗,体现古人的善于观察,也把中国文化与生物学科相结合。

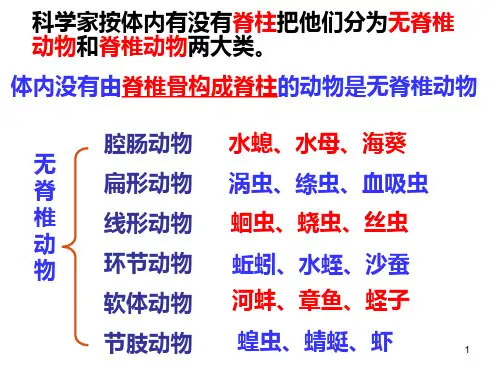

教学目标:知识目标:1.说出无脊椎动物和脊椎动物的主要区别。

2.概述鱼类的主要特征。

3.了解鱼与人类生活的关系。

技能目标:培养学生的观察能力、实验探究能力。

情感目标:培养学生实事求是的科学素养,初步形成动物体的形态结构、生理机能与其生活环境相适应的生物学观点。

初中生物鱼类优秀教案

目标:通过本节课的学习,学生能够了解鱼类的生活习性与适应性,了解鱼类在不同环境中的适应能力,培养学生对生物的兴趣。

时间:40分钟

教学步骤:

一、导入(5分钟)

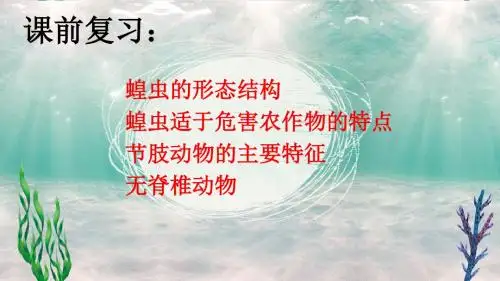

1. 引导学生回顾上节课关于鱼类的基本特征和分类内容。

2. 提出问题:鱼类在不同环境中有怎样的适应能力?请学生先思考自己的答案。

二、呈现(15分钟)

1. 通过图片、视频等多媒体展示鱼类在不同环境中的生活习性和适应能力,例如淡水鱼和海水鱼的区别。

2. 讲解鱼类在不同环境中的适应性,如淡水鱼对水温和水质的适应能力等。

三、讨论(10分钟)

1. 分组让学生讨论鱼类的适应性问题,提出自己的见解和观点。

2. 教师引导学生进行讨论,搜集不同意见和观点。

四、实践(10分钟)

1. 让学生在实验室或校园附近观察不同环境中的鱼类生活。

2. 学生可以选择记录自己的观察和研究成果,形成简单的实验报告。

五、总结(5分钟)

1. 教师引导学生总结本节课的内容,强调鱼类的适应能力和生活习性。

2. 提醒学生对生物多加观察和思考。

板书设计:

鱼类的生活习性与适应性

- 淡水鱼与海水鱼的适应能力

- 鱼类对环境的适应性

- 学会观察,学会思考

扩展活动:

1. 让学生在课下继续观察并记录鱼类的生活习性,拓展对生物的认识。

2. 组织学生小组进行鱼类适应性实验,培养探究精神及动手能力。

4.6鱼类一、教学目标知识目标1.概述鱼类的外部形态特征。

2.概述鱼类的主要特征。

3.概述鱼的呼吸过程。

4.认识常见的鱼类。

5.阐明保护鱼类的方法。

能力目标:尝试实验、观察、资料分析等研究动物的基本方法。

情感目标1. 建立保护和理利用水产资源的意识。

2.形成良好的环境保护意识。

二、教学重难点重点:鱼类的主要特征难点:探究实验的完成过程,由于这是学生接触到的第一个探究活动,因此教师应给与较多的帮助,以保证实验设计和操作的顺利完成。

三、课时安排(1课时)四、教具准备教师准备:多媒体课件,活鲫鱼五、教学过程教学内容学生活动教师活动情境导入观察图片,思考问题出示常见的鱼类图片。

设问:鱼类是怎么样在水中生活的呢?鱼儿为什么离不开水?新一、代表动物——鲫鱼1、体色观察鲫鱼的体色、体型、鳞片和侧线,认识鲫鱼的形态特征。

讨论鲫鱼的外部形态与其水中生活相适应的特点。

引导学生观察鲫鱼的体色、体型、鳞片和侧线,认识鲫鱼的形态特征。

知探究2、体型3、鳞片4、侧线5、鳍6、呼吸三、常见的鱼类三、鱼类的主要特征四、与人类生活的关系观察视频,认识鱼鳍的作用完成实验。

观察图片,讨论鱼儿离不开水的原因。

观察图片,认识常见的淡水鱼类和海洋鱼类,归纳总结鱼类的主要特征分析资料,结合自身生活经验,了解鱼类与人类生活的关系。

播放视频,引导学生注意观察鱼鳍的协调与配合。

指导学生完成教材P95【实验】展示鱼鳃的图片,引导学生讨论:鱼儿离不开水的原因。

出示常见鱼类的图片。

引导学生归纳鱼类的主要特征。

出示资料,引导学生分析鱼类与人类生活的关系课堂小结畅谈收获,构建知识体系。

指导学生总结概括,尽可能扩大学生的参与度。

巩固练习独立完成练习反馈、释疑。

六、板书设计第六节鱼类一、鲫鱼1、身体分部2、体色3、体型4、体表5、侧线6、呼吸7、运动二、常见鱼类三、主要特征四、与人类生活的关系七、课下作业设计实验方案,探究不同鱼鳍的作用八、教学反思鱼类基本特征的总结通过一一展示代表性图片的方法加深了学生的印象,并且较好地引导学生自己进行总结归纳。

最新冀教版七上第六节《鱼类》教案教材分析关于鲫鱼的基础知识是学习后面各类脊椎动物的基础,它在全书占有重要的地位。

旧教材讲述鱼的形态、结构、生理及解剖实验的内容占较大篇幅,而新教材主要关注鱼的形态、运动、呼吸等方面的内容。

由于大幅度删减了原教材的内容,才可能有效地保证让学生有更多的时间去进行探究活动,以达到重点认识鱼适应水中生活的特点这一目的。

本课的教学重点和难点就是探究鱼类适应水中生活的特点,本课的教学过程设计应侧重于指导学生探究的过程,使学生发挥主观能动性,自己动脑、动手,积极参与探究活动。

学生分析初中学生的心理特点是:善于表现自己,思维活跃,好动而且好奇心强,但是他们抽象思维能力较差,直观能力较强。

所以在教学设计中多给学生机会,让学生充分地进行实物或标本观察并进行讨论、思考、发言。

学生在生活中接触的鱼比较多,如鲫鱼、鲤鱼和鲢鱼等,学生对鱼的外形和结构名称比较了解,所以在外形和结构名称上不要花费太多的时间。

把重点放在内部结构(如鳃的结构)和生理功能上。

在本节课的学习中,以下几方面可能出现问题:学生不能按一定顺序回答鲫鱼外形的结构名称、对鲫鱼身体三部分的划分界限描述不准确、不能说出侧线的作用、在探究鱼鳍作用中对探究结果描述不准确。

所以在这些方面教师要注意引导。

设计理念(1)根据现代教育教学理念,加大科学探究的力度,重过程,重视探究性学习,培养学生的探究能力;重视培养学生合作精神,让学生体会合作的愉悦;教育要面向全体学生,着眼于学生全面发展和终身发展需要;提高学生生物科学素养;突出创新精神和实践能力的培养;突出“双自主”。

(2)遵循学生的认知规律,教学层次由浅入深,由感性到理性,由表及里,由整体到局部,这样学生更容易接受新知识。

所以在教学中先从认识多样的水产动物入手,然后观察鲫鱼的外部形态,再探究鱼鳍的作用,最后观察鲫鱼呼吸现象、鳃的结构和气体交换的原理。

在进行完鲫鱼结构和生理的教学后,再深层次了解多样的水产动物。

鱼类-冀少儿版七年级生物上册教案教学目标1.能够了解鱼类的特征和分类;2.能够理解鱼类的生存环境以及对生态平衡的影响;3.能够了解鱼类的生殖方式以及其对种群数量的影响。

教学重点1.鱼类的特征、分类、生存环境;2.鱼类对生态平衡的影响;3.鱼类的生殖方式以及其对种群数量的影响。

教学难点1.鱼类的生殖方式以及其对种群数量的影响;2.鱼类对生态平衡的影响。

教学内容概述鱼类是生活在水中的脊椎动物,具有以下特点:1.体表光滑,并具有鳞片;2.身体呈流线型,可以快速游泳;3.能够通过鳃呼吸。

分类根据鱼类的鳞片特征和口的位置,可以将其分为以下三类:1.盲鱼类:缺少鳞片,没有下颌,通过舌头进食;2.软骨鱼类:体内没有骨头,而是由软骨组成;3.骨鱼类:拥有鳞片和骨骼,可以进行复杂的行动。

生存环境鱼类生活在水中,适应各种不同的环境,如淡水、咸水以及温带、热带等环境。

鱼类对生态平衡有重要的作用,它们是水生生物中的重要组成部分,可以维护水生生态系统的平衡。

生殖方式鱼类的生殖方式有以下两种:1.卵生:鱼类通过放卵的方式进行繁殖,卵在水中孵化成幼鱼;2.胎生:有些鱼类采用胎生繁殖方式,幼鱼在母体内发育,出生后即成为自己生活的个体。

对生态平衡的影响鱼类在水生生态系统中扮演着重要的角色,它们可以帮助维持生态平衡,具体表现为:1.繁殖作用:鱼类的繁殖能力强,可以帮助维持种群数量,从而维护了生态平衡;2.食物链作用:鱼类是水生生物中的重要食源之一,从而影响到了生态系统的平衡;3.旅游产业作用:许多地方以观赏和钓鱼为主题的旅游产业兴起,增加了当地的经济收益。

教学过程导入由学生自由发挥,自己谈一下自己对鱼类的了解。

探究1.向学生展示三类鱼类的图片,并介绍它们的特征;2.向学生展示不同水生生态系统的图片,让学生感受不同环境下鱼类的生存状态;3.分组讨论鱼类对生态平衡的作用。

拓展1.观看有关鱼塘养殖的视频,学习家庭式水产养殖的基本技术;2.学习鱼类的名称,掌握鱼类的分类方法;3.实地观察鱼类的生存状态和行为习惯。

《第六节鱼类》教案

一、教学设计思想

《鱼类》主要以观察鱼类的外部形态特征、探究鱼类在水中的运动、呼吸等生命现象和对鳃的介绍为主,重点带出鱼类的基本特征。

同时,通过鱼类的实物或标本的观察,使学生认识鱼类的多样性和我国丰富的鱼类资源,并通过和鱼类的比较,得出鱼类特征,这是本节课的教学重点。

在“实际用”栏目中,重点说明水质污染对鱼类的影响及保护水产资源的方法。

值得指出的是,本节课关于鲫鱼各种鳍的作用的探究活动,是学生学习生物学以来的第一个探究活动,虽然无论采取什么办法,从实验操作技能本身来说难度都不会太大,但从做出假设到设计实验等环节,是本节课的难点所在,需要教师进行耐心细致的指导和引导。

二、教学目标

知识目标

1、简述鱼类外部形态特征。

2、简述鱼类与水生生活相适应的特征。

能力目标

尝试进行“鱼鳍在游泳中的作用”的探究活动。

情感目标

体会水污染对鱼类的影响。

三、重点难点

本节的重点是使学生理解鱼类特征。

难点是探究实验的完成过程,由于这是学生接触到的第一个探究活动,因此教师应给与较多的帮助,以保证实验设计和操作的顺利完成。

四、教学媒体

鱼缸、鲫鱼(或其它常见的活鱼)、细线、木条、清水和冷白开水、一些水产动物的实物、模型或图片

五、课时建议

1课时。

六、教学过程。