地球的面貌-认识地球

- 格式:ppt

- 大小:3.07 MB

- 文档页数:31

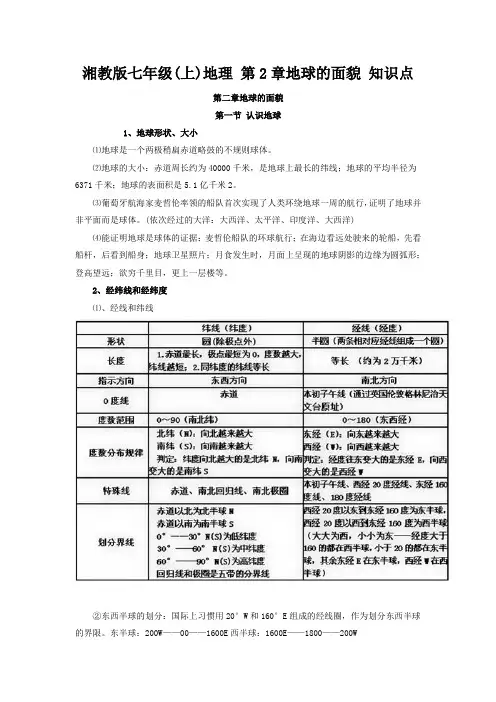

湘教版七年级(上)地理第2章地球的面貌知识点第二章地球的面貌第一节认识地球1、地球形状、大小⑴地球是一个两极稍扁赤道略鼓的不规则球体。

⑵地球的大小:赤道周长约为40000千米,是地球上最长的纬线;地球的平均半径为6371千米;地球的表面积是5.1亿千米2。

⑶葡萄牙航海家麦哲伦率领的船队首次实现了人类环绕地球一周的航行,证明了地球并非平面而是球体。

(依次经过的大洋:大西洋、太平洋、印度洋、大西洋)⑷能证明地球是球体的证据:麦哲伦船队的环球航行;在海边看远处驶来的轮船,先看船杆,后看到船身;地球卫星照片;月食发生时,月面上呈现的地球阴影的边缘为圆弧形;登高望远;欲穷千里目,更上一层楼等。

2、经纬线和经纬度⑴、经线和纬线②东西半球的划分:国际上习惯用20°W和160°E组成的经线圈,作为划分东西半球的界限。

东半球:200W——00——1600E西半球:1600E——1800——200W(注意:200W——00虽为西经,但在东半球;1600E——1800虽为东经,却在西半球。

)经纬网:在经纬网地图上通常需要判读的东西:①(第一步工作)判断纬度是南纬还是北纬,经度是东经还是西经;②某点的经纬度即地理位置;③某点的东西半球和南北半球的判断;④某两点之间的方向的判断;⑤某点的高、中、低纬度的判断;⑥依据某点的经纬度在图中标注该点。

(注意:经纬网地图,一定要多做题,耐心细致)第二节世界的海陆分布1、地球海陆分布大势为“三分陆地,七分海洋”(陆地面积占29%,海洋面积占71%)2、世界的海陆分布很不均匀陆地主要分布在北半球(“陆半球”),海洋主要分布在南半球(“水半球”),但不管是南北半球还是东西半球,都是海洋面积大于陆地面积。

3、大陆:面积较大的陆地(世界最大的是亚欧大陆;世界共有六块大陆)岛屿:面积较小的陆地(世界最大的是格陵兰岛)大洲:大陆及其它附近的岛屿的总称(世界最大的是亚洲)半岛:三面环海,一面与陆地相连的陆地(世界最大的是阿拉伯半岛)4、七大洲的名称按面积排名依次为:亚洲、非洲、北美洲、南美洲、南极洲、欧洲、大洋洲。

认识地球(精选6篇)熟悉地球篇1其次章地球的面貌第一节熟悉地球教学目标1.使同学把握地球的外形、大小及经纬度的划分。

2.学会利用经纬网确定某地的地理位置。

3.通过对地球形态熟悉过程的学习,使同学了解人类对事情的熟悉是一个不断进展的过程,培育同学仔细学习的态度和探求科学神秘的志趣。

教学重点地球的外形、大小及经纬度的划分。

教学难点地球上经纬度的划分。

教学过程【引入新课】人类居住和生活在地球上,但是,地球的外形是个什么样的,地球有多大呢?我们今日就来学习这些学问.【板书】第一节地球和地球仪一、地球的外形和大小引导同学阅读课本“读一读”,思索人类对地球的熟悉经受了几个阶段?举诞生活中的实例,来证明地球是一个球体。

同学活动。

【老师指导】随着科学技术的进展,人类对地球的熟悉愈来愈正确。

特殊是通过人造地球卫星的精确测量,发觉地球是一个两极稍扁,赤道略鼓的椭圆形球体。

引导同学观看课本中的“地球的半径和赤道周长”图,计算极半径比赤道半径少多少千米?假如我们将地球缩小到地球仪那么大小,这个差值还有多少?同学活动:经过计算得出,极半径比赤道半径少21米,假如缩小到地球仪那么大小时这个差别几乎就看不出来了。

由于差别很小,通常人们仍将地球看成圆球体。

【板书】 1 地球是一个两极稍扁,赤道略鼓的不规章球体运用课本的“地球的半径和赤道周长”图,让同学观看地球的赤道半径、极半径,并计算地球的平均半径,运用地球的赤道半径,计算赤道的周长,它约为4万千米。

【板书】 2 赤道半径、极半径、平均半径、赤道周长我们知道了地球的外形和大小,再来观看地球仪,地球仪是人们仿照地球的外形,根据肯定比例缩小而制作的地球的模型。

【板书】二、地球仪----地球的模型【提问争论】(1)地球仪是由哪几部分构成的?(2)地球仪的球面上有那些地理事物?(3)在地球仪上找到南北极点。

(4)南北极点是如何确定的?同学活动并回答问题:(1)地球仪由底座、固定架、旋转轴和球面共同组成。

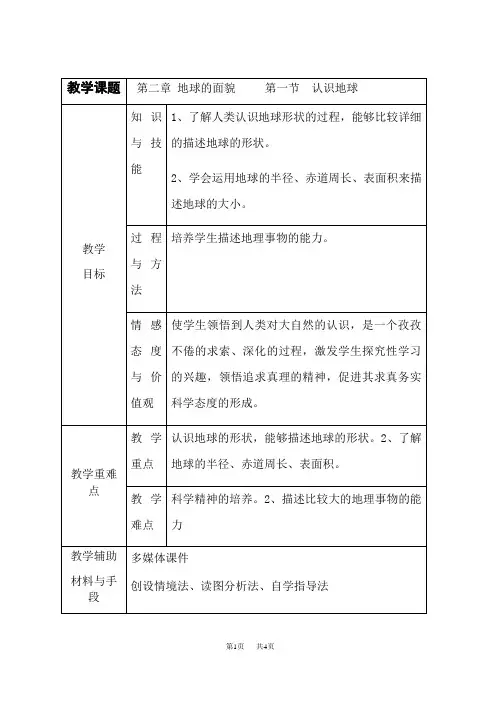

第二章地球的面貌第一节认识地球第一课时教学目标【知识与能力】1.知道地球的形状、大小,加深对地球的认识和理解。

2.知道地球仪是地球的模型,能够指出地轴、南北两极、经线、纬线、赤道、南北回归线、南北极圈、高中低纬度和半球的划分标准等。

3.通过阅读地球仪培养学生观察、演示能力。

4.通过用乒乓球制作简单的地球仪,培养学生的动手操作能力。

【过程与方法】通过读图法、讨论法认识地球及相关知识。

【情感态度价值观】通过学习在远古年代与现代时期对地球开头的不同认识,激发学生追求真理的精神,促使其科学态度的形成。

教学重难点【教学重点】掌握地轴两极、经线、纬线、赤道等概念。

【教学难点】理解经度、纬度以及南北半球、东西半球的划分。

课前准备课件等。

教学过程一、导入人类生活在巨大的地球上,我们自身无法看到地球的全貌,你知道地球的真实形状吗?学生根据自己的认识回答。

(出示课题)二、课前热身教师出示地球仪,学生出示自己准备的小地球仪,提名学生描述地球,教师引导学生回答地球是个球体。

提问:你能举出哪些例子来说明地球是个球体?生答:如登高望远,在海边看远方的航船,首先看到船的桅杆,然后才能看到船体;大草原上远处奔跑而来的马群,首先看到的是前面的马匹,然后逐渐看到整个马群。

三、合作探究1、整体感知师:地球的真实形状如何准确地描述?地球究竟有多大?请同学们围绕这引起问题自学课本P14-18。

2、四边互动互动1:在远古时期由于受到人类活动范围和科技水平的限制,人们对地球的形状有哪些片面的认识呢?明确:麦哲伦在1522年9月完成了环球航行,证明了地球是一个球体。

多媒体显示麦哲伦船队航行路线图及相关的文字配音,让学生观察。

提问:如何用准确的语言描述地球的真实形状?明确:地球是一个两极稍扁,赤道略鼓的不规则的球体,教师指导学生阅读“地球的真实形状是不规则的球体”这部分内容。

互动2:地球到底有多大?你能用具体数据描述地球的大小吗?明确:地球表面积约5.1亿平方千米;地球平均半径约6371千米;地球赤道周长约4万千米;地球极半径6357千米;赤道半径6378千米。

第二章地球的面貌第一节认识地球第一课时学习目标:1. 了解人类认识地球形状的过程,能够比较详细的描述地球的形状。

2. 学会运用地球的半径、赤道周长、表面积来描述地球的大小。

3.培养学生描述地理事物的能力,激发学生探究性学习的兴趣,促进其求真务实科学态度的形成。

教学重点:1. 认识地球的形状,能够描述地球的形状。

2. 了解地球的半径、赤道周长、表面积。

教学难点:1. 科学精神的培养。

2. 描述比较大的地理事物的能力。

教学过程:一、情境导入,目标引领:1. 导入新课:(出示太阳和月亮的图片)仰望星空,我们大家看到的太阳和月亮是什么形状?那么俯瞰大地,我们生活的地球又是什么形状呢?今天就让我们一起来了解人类认识地球形状的过程,了解地球的真实形状吧!2. 出示教学目标:让学生明白本节课要学习的内容。

二、自主学习,合作探究:修改和补充:学习任务一地球的形状【导语】地球在浩瀚宇宙中只是一颗既普通又特殊的行星,对于茫茫太空的一切未知,人类至今都没有停下不断探索的脚步,现在让我们一起踏上揭开地球的神秘面纱之旅!1. 自主学习:读“地球的形状”一框内容和教材P16 图2-1,完成以下要求。

⑴完成课文17 页“活动” 1 题。

⑵地球的真实形状是什么?2.小组交流:教师巡回指导⑴小组内交流以上问题,提出疑问。

⑵展示地球卫星图片,加深对地球的形状的理解。

3.合作探究:【探究问题】动画演示:“天圆地方麦哲伦航海认识的地球形状精确测量的地球形状”,出示讨论题:1. 由于科学技术条件的限制,人类认识地球的形状主要经历了哪几个阶段? 2. 从人类逐步认识地球形状的过程中,你有何感悟?3. 列举能够说明地球形状的地理现象。

【教师点拨】古代的人由于活动范围狭小,往往凭自己的直觉认识世界,看到眼前的地面是平的,以为整个大地也是平的,并把天空看作倒扣在平坦大地上的一口巨大的锅,于是有“天圆地方”的说法。

后来,人们通过多方面的观察,逐渐发觉“天圆地方”的说法与实际情况不符。

《地球的面貌认识地球》教学案例一、教学内容湘教版七年级上册第二章《地球的面貌》第一节《认识地球》中的内容。

二、教学目标1、知识目标(1)、使学生掌握地球的形状、大小及经纬度的划分。

(2)、让学生从地球仪上找出地轴,南北两极、经线、纬线、南北回归和南北极圈等;并掌握南北半球的低、中、高纬度地区和东西半球的划分标准。

2、能力目标学会利用经纬网确定某地的地理位置。

3、德育目标通过对地球形态认识过程的学习,使学生了解人类对事情的认识是一个不断发展的过程,培养学生认真学习的态度和探求科学奥秘的志趣。

三、教学重点:地球的形状,大小及经纬度的划分。

四、教学难点:地球上经纬度的划分。

五、学情分析这一节课是地球和地图方面内容,是整个初中阶段最难理解和掌握的,绝大多数的学生难入门,并且学生在小学没有开设地理课,地理知识相对狭窄。

此外,他们的三维空间概念还未形成,许多知识无法理解,只能靠死记硬背一些。

因此,我们应该充分利用教具及多媒体辅助教学,充分调动学生们的主动性和和积极性,发挥群体的力量,发挥学生主体参与作用。

六、教学媒体教学挂图、地球仪和学生用小型地球仪、自制投影片(地球的形状和大小、经纬线和经纬度与南北、东西半球的划分。

七、课前准备]小纸片(上面写着赤道、南北回归线、南北极圈、南北极、经线、纬线等)八、教学设计与分析十、板书设计:(投影)一、地球的形状是个不规则的球体二、地球有多大(三个基本数据)三、地球仪1、地轴与南北两极2、纬线和纬度:(1)南北半球的划分(2)低、中、高纬度的划分3、经线和经度:东西半球的划分四、经纬网1、经纬网的用途2、怎样阅读经纬网地图教学反思:利用经纬网确定地球表面任意地点的位置,是本章教学的重点、难点之一,同时也是初中阶段地理学科的重点、难点之一。

初中学生的空间知觉能力较差,根据七年级学生的心理特点和新课改教学理念,为了让学生能够自由地参与探究和创新,我主要采取以下方法进行教学:读图提问:教育教学过程中,知识点以图像与问题相结合的形式出现,这样的教学可以使教学内容直观化、具体化,可以帮助学生回忆、总结、提高教学效果。

认识地球面貌—教学设计【教学参考】第一章地球——我们的家园1.1 认识地球面貌教学目标知识与技能1、掌握地球的形状、大小等有关地球的基础知识,学会运用地球仪的基础技能。

2、识记描述地球大小的三个数据。

3、知道经线、纬线,经度、纬度的概念,掌握经纬度和半球划分的方法。

4、学会运用地球仪或经纬网确定地球表面任何一个地点的地理位置。

过程与方法1.通过制作地球仪,了解地球仪的基本构造。

2.观察地球仪,认别经纬线、经纬度、东西半球、南北半球。

3.熟练地利用经纬网确定某一地点的位置。

情感态度与价值观1、学生通过描述地球的形状和大小,初步形成对地理的好奇心和学习地理的兴趣。

2、学生通过运用经纬网确定地球表面任一地点的地理位置,感受生活中地理有用,生活中离不开地理知识,初步养成求真、求实的科学态度和地理审美情趣。

教学重点1.地球的形状和大小。

2.经线和纬线的特点,经度和纬度的划分。

3.东西半球、南北半球的划分。

4.利用经纬网确定地球表面任意一点的位置。

教学难点1.东西经度、南北纬度的判读。

2.东西半球的划分。

3.借助经纬度及经纬网知识,使学生对空间概念有一个初步的认识。

教学方法观察、比较、归纳等教学方法。

教具准备1.地球仪、经纬仪。

2.自制多媒体课件。

课时安排三课时(第一课时认识地球的形状和大小地球的模型——地球仪第二课时纬线和经线第三课时利用经纬网定位)教学过程第一课时[导入新课]同学们,人类的生活和生产离不开地理。

学习地理能够使我们更好地生活和生产。

那么,学习地理从哪开始呢?我们生活在地球上,地球是我们赖依生存的家园,那么我们就从认识人类的家园——“地球”开始。

多媒体画面1 浩瀚的太空,星光灿烂。

配上音乐,推出旋转的地球和课题。

[讲授新课]第一章地球——我们的家园第一节认识地球面貌师提出问题:晴空万里,我们能看到太阳像一个火红的圆球;十五的夜晚,我们能看到月亮像一个明亮的银盘;我们居住的地球是个什么形状呢?你是怎样知道的?学生回答球体(球形)。

《认识地球面貌》导学案一、导学目标:1.了解地球的基本观点和特点,掌握地球的形状、大小、结构等基本知识。

2.认识地球的地理面貌,掌握地球的陆地、海洋、大气等因素。

3.了解地球上的自然灾害,如地震、火山喷发等,及其对人类生活的影响。

二、导学内容:1.地球的基本观点和特点地球是太阳系中的第三颗行星,是一个椭球体,它的直径约为12756公里,是宇宙中唯一有生命存在的行星。

2.地球的形状、大小、结构地球呈近乎球形,但由于自转和公转运动,使得地球呈略扁椭球形。

地球的直径约为12756公里,赤道周长约为40075公里。

地球由地核、地幔、地壳等组成,地球内部结构复杂。

3.地球的地理面貌地球的地理面貌包括陆地、海洋、大气等因素。

陆地主要分布在地球表面,包括七大洲和许多岛屿。

海洋占地球表面积的70%,是地球上最大的水域。

大气是地球的气体包层,包括氮气、氧气等气体。

4.地球上的自然灾害地球上的自然灾害包括地震、火山喷发、洪水等。

地震是地壳发生变形时开释的能量,常常造成严重破坏。

火山喷发是地球内部熔岩喷出地表的现象,会产生火山灰、火山熔岩等。

洪水是河流、湖泊等水域水位上升引起的自然灾害。

三、导学步骤:1.观看地球的图片或视频,了解地球的形状和大小。

2.阅读相关资料,了解地球的结构和地理面貌。

3.讨论地球上的自然灾害,探讨其对人类生活的影响。

4.完成相关练习,稳固所学知识。

四、导学作业:1.用自己的话总结地球的基本观点和特点。

2.描述地球的地理面貌,包括陆地、海洋和大气等因素。

3.选择一个地球上的自然灾害,写一篇文章介绍其特点和对人类的影响。

4.根据所学知识,画一幅描绘地球的图画。

五、拓展延伸:1.观察地球上不同地区的地理面貌,了解地球的多样性。

2.了解地球上的其他自然灾害,如台风、龙卷风等。

3.探讨地球环境珍爱的重要性,提出自己的看法和建议。

通过本次导学,置信同砚们对地球的面貌有了更深入的了解,也能更好地珍爱我们共同的故里。

地球的地理特征地球是我们所居住的行星,它具有独特的地理特征,这些特征影响着我们的环境和生活。

下面将从地球的形状、地球的地壳构造、地球上的陆地和水体以及地球的气候和气象等方面来探讨地球的地理特征。

一、地球的形状地球的形状实际上是略微扁球状的,类似于一个稍微被压扁的篮球。

科学家们经过测量得出的数据显示,地球的赤道半径约为6378.1千米,而极半径为6356.8千米。

这种略扁球状的形状使得地球呈现出独特的地理特征。

二、地球的地壳构造地球的地壳是地球固体外部的最薄层,由岩石和土壤构成。

地壳主要分为陆壳和海洋壳两大部分。

陆壳位于地壳上,是地球上的陆地构成部分,其中包括大陆和岛屿。

海洋壳则主要位于海洋底部,是地球上海洋的主体部分。

地球的地壳构造呈现出陆地与海洋交替分布的特点,形成了丰富多样的地理景观。

三、地球上的陆地和水体地球上大约有29%的陆地和71%的水体。

陆地主要包括大陆和岛屿,是人类居住和发展的主要区域。

大陆上有着广袤的平原、高山、沙漠、森林、河流等各种地理要素。

而岛屿则分散在海洋各个区域,形成了世界上许多美丽的热带岛国和旅游胜地。

地球上的水体主要包括海洋、海湾、湖泊、河流和冰川等。

海洋是地球上最广阔的水体,延伸到全球各大洲的边缘。

海洋对地球的气候和生态系统发挥着重要的作用。

此外,地球上还有众多湖泊和河流,如北美五大湖和亚马逊河等,它们都是地球地理特征的一部分,并且对地球上的生物多样性和人类社会具有重要的影响。

四、地球的气候和气象地球的气候和气象是地球的重要地理特征之一。

气候是指地球上某个地区长期以来的气候条件,包括温度、降水、湿度、风向和风速等因素。

不同地区的气候形成了地球上多样的气候带,如热带气候、温带气候和寒带气候等。

气象是地球上短期的天气状况,包括气温、降水、风力和天气现象等。

地球上的气象系统通过复杂的大气循环和天气现象,如风暴、台风和龙卷风等,对地球的各个地区产生影响,并且给人们的日常生活带来一定的挑战和影响。