1.1认识地球面貌 (1)

- 格式:ppt

- 大小:8.24 MB

- 文档页数:49

晋教版七年级地理上册1.1《认识地球面貌》教学设计一. 教材分析《认识地球面貌》是晋教版七年级地理上册第一单元的第一课时内容。

本节课的主要内容是让学生通过观察地球仪和地球的三种地图,了解地球的形状、地球的地理位置、地球的划分以及地球的经纬网等知识。

教材通过大量的图片、图表和地图,帮助学生形象地理解地球的基本面貌。

本节课的内容是学生学习地理的基础,对于培养学生的空间思维能力和地理学科兴趣具有重要意义。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的空间想象能力和观察能力,他们对新鲜事物充满好奇,善于通过图片和图表来获取信息。

但同时,学生的空间思维能力还不够成熟,对于地球的形状、经纬网等概念可能较难理解。

因此,在教学过程中,需要教师通过生动的讲解、形象的图示和丰富的实践活动,帮助学生建立起对地球的基本认识。

三. 教学目标1.知识与技能:学生能够说出地球的形状、地理位置、划分以及经纬网等基本知识。

2.过程与方法:学生通过观察、思考、实践等方法,培养自己的空间思维能力和观察能力。

3.情感态度价值观:学生培养对地理学科的兴趣,增强对地球的认识和保护地球的意识。

四. 教学重难点1.地球的形状和结构2.地球的地理位置3.地球的划分和经纬网五. 教学方法1.情境教学法:通过设置各种情境,让学生在实践中学习和理解地球的知识。

2.直观教学法:利用地球仪、地图等直观教具,帮助学生形象地理解地球的概念。

3.小组合作学习:学生通过小组合作,共同探讨地球的知识,培养团队协作能力。

六. 教学准备3.PPT课件七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过向学生展示地球仪和地图,引导学生观察地球的形状和特点,激发学生对地球的好奇心。

2.呈现(10分钟)教师通过PPT课件,向学生介绍地球的形状、地理位置、划分以及经纬网等基本知识。

在讲解过程中,教师可以通过地球仪和地图,让学生直观地理解地球的概念。

3.操练(10分钟)教师学生进行小组合作,让学生通过观察地球仪和地图,自主探究地球的知识。

晋教版七年级地理上册1.1《认识地球面貌》说课稿一. 教材分析《认识地球面貌》是晋教版七年级地理上册第一章第一节的内容。

这一节的主要内容是让学生了解地球的形状、大小、结构以及地球仪等基本知识。

通过本节课的学习,学生能够掌握地球的基本面貌,为今后的地理学习打下基础。

二. 学情分析七年级的学生刚开始接触地理学科,对于地球的认识大多来源于日常生活和简单的科学知识。

因此,他们在学习本节课的内容时,可能对于地球的形状、大小等概念有一定的了解,但缺乏系统的认识。

此外,学生可能对于地球仪等教学工具较为陌生,需要教师进行详细的讲解和演示。

三. 说教学目标1.知识与技能:让学生掌握地球的形状、大小、结构等基本知识,了解地球仪的使用方法。

2.过程与方法:通过观察、思考、实践等环节,培养学生的观察能力、思维能力和动手能力。

3.情感态度与价值观:激发学生对地理学科的兴趣,培养他们探索地球奥秘的欲望。

四. 说教学重难点1.教学重点:地球的形状、大小、结构等基本知识,地球仪的使用方法。

2.教学难点:地球仪的使用方法,对于地球形状的认识。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、观察法、实践法等教学方法,引导学生主动探究、积极思考。

2.教学手段:利用多媒体课件、地球仪等教学工具,帮助学生形象直观地了解地球的基本面貌。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示地球的图片,引导学生思考地球的形状、大小等问题,激发学生的学习兴趣。

2.自主学习:让学生阅读教材,了解地球的基本面貌,回答相关问题。

3.课堂讲解:教师讲解地球的形状、大小、结构等基本知识,介绍地球仪的使用方法。

4.实践操作:学生动手操作地球仪,观察地球的基本面貌,加深对地球的认识。

5.课堂讨论:学生分组讨论,交流对于地球的认识,分享学习心得。

6.总结提升:教师引导学生总结本节课的主要内容,巩固所学知识。

7.课后作业:布置相关的课后练习,巩固所学知识,提高学生的实际操作能力。

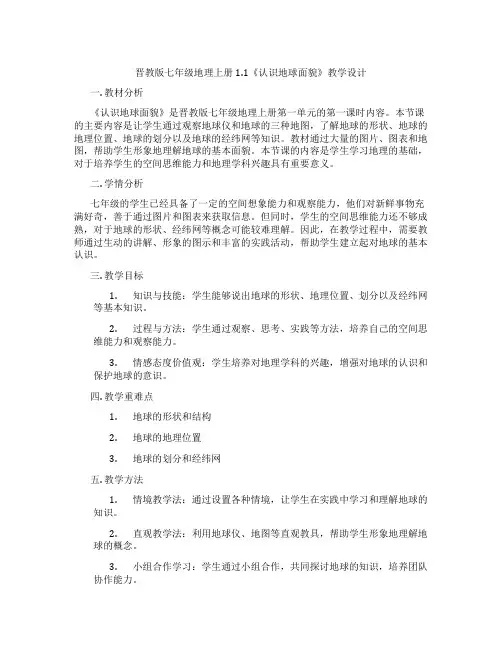

1.1 认识地球面貌分层练习1.地球的形状和大小。

(1)在图中填出地球平均半径、赤道周长和地球表面积的大小。

(2)地球是一个稍扁,略鼓的不规则球体。

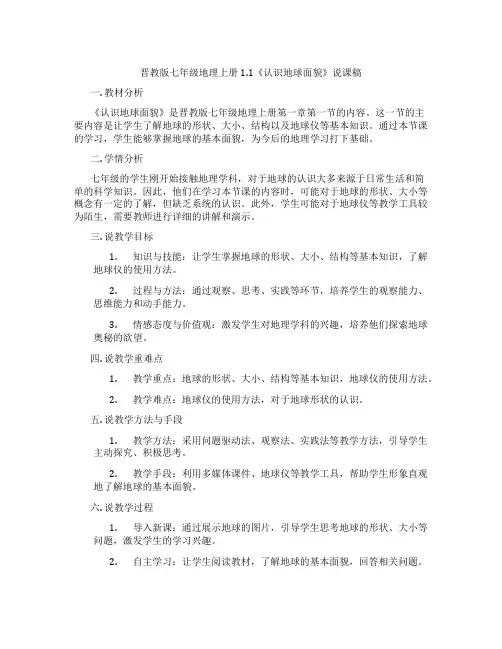

【答案】(1)6371 4 5.1亿(2)两极赤道2.地球仪是我们学好地理必备的工具,读图,回答下列问题。

(1)请写出下列纬线的名称。

B ;E ;F 。

(2)A、G是南北极点,其中A是极,G是极。

(3)D指示的线是连接南北两极的线,叫作线,在地图上指示方向。

【答案】(1)南回归线/23.5°S 北回归线/23.5°N 北极圈/66.5°N(2)南北(3)经南北3.地球仪、经纬线(1)图中①表示,它与地球表面相交的点,最北端的叫,最南端的叫.(2)代号②表示的是线,它指示方向,最长的一条叫.(3)甲位于乙的方向,丁位于甲的方向,丙位于甲的方向。

(4)按高、中、低纬度划分,甲属于纬度,丙属于纬度。

(5)甲所在的纬线长度比丁所在的纬线长度(长或短)。

(6)如果在南极点建一座房子,它的四面都朝(方向)。

【答案】(1)地轴北极南极(2)纬东西赤道(3)正西正南东南(4)中低(5)短(6)北4.读图,回答下列问题。

(1)B点的纬度,C点的经度。

(2)甲乙丙丁位于中纬度的是;位于东西半球分界线上的是。

(3)甲点位于(东/西)半球;乙点位于(北/南)半球。

甲地位于乙地的方向,B地位于D地的方向。

(4)与乙点所在的经线组成一个经线圈的经线是。

(5)沿赤道坐飞机飞行一周,飞机飞行的行程大约是千米,如果要给地球做一件外套,这件外套的大小约是亿平方千米。

【答案】(1)60゜N 150゜E(2)甲丁(3)东北东北西北(4)180゜(5)4万 5.1人类对地球形状的认识和大小的测量经历了漫长的过程。

下图示意人类探索地球形状的过程,据此完成下面小题。

1.地球的真实形状是()A.正球体B.椭圆形C.扁球体D.不规则球体2.人类对地球形状的探索认识过程,按时间先后排序正确的是()A.①②③④B.①④②③C.①④③②D.④③①②3.下列描述地球大小的数据,错误的是()A.地球自转一周时间约为24小时B.地球的表面积约为5.1亿平方千米C.地球平均半径为6378千米D.地球的最大周长约为4万千米4.下列现象能证明地球是球体的是()①太阳东升西落②站在海边看归来的船只,总是先看到桅杆,后见船身③麦哲伦环球航行④地球公转A.①②B.①④C.②③D.③④【答案】1.D 2.C 3.C 4.C【解析】1.结合所学知识,人类对地球形状的认识和大小的测量经历了漫长的过程,地球的真实形状是一个两极稍扁、赤道略鼓的不规则椭球体。

晋教版地理七年级上册《1.1 认识地球面貌》教学设计一. 教材分析《1.1 认识地球面貌》是晋教版地理七年级上册的第一课时内容。

本节课主要让学生了解地球的基本面貌,包括地球的形状、大小、结构以及地球上的重要纬线和经线。

教材通过生动的图片、地图和简单的文字描述,使学生对地球有一个初步的认识。

本节课的内容是学生学习地理的基础,对于培养学生的空间观念和地理思维具有重要作用。

二. 学情分析七年级的学生刚开始接触地理学科,他们对地球的认识主要来源于日常生活和简单的科普知识。

学生对于地球的形状、大小等概念可能有一定的了解,但对于地球的结构、纬线和经线等概念可能较为陌生。

因此,在教学过程中,需要引导学生从生活实际出发,逐步过渡到地理学科的专业知识。

三. 教学目标1.知识与技能:使学生了解地球的形状、大小、结构,掌握地球上的重要纬线和经线,能够识别和运用经纬网。

2.过程与方法:通过观察、思考、讨论等方法,培养学生的空间观念和地理思维。

3.情感态度与价值观:激发学生对地理学科的兴趣,培养学生的探究精神和合作意识。

四. 教学重难点1.重点:地球的形状、大小、结构,重要纬线和经线的概念及运用。

2.难点:地球的形状和结构的理解,经纬网的运用。

五. 教学方法1.情境教学法:通过展示地球的图片、地图等,创设情境,激发学生的学习兴趣。

2.问题驱动法:引导学生提出问题,通过讨论、思考等方式解决问题,培养学生的地理思维。

3.实践操作法:让学生动手画一画地球的形状、重要纬线和经线,增强学生的实践能力。

六. 教学准备1.地球的图片、地图、模型等教学资源。

2.教学课件和板书设计。

3.学生练习册和相关参考资料。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用地球的图片、地图等资源,引导学生关注地球的形状、大小等特征,激发学生的学习兴趣。

教师提出问题:“你们对地球有什么认识?”,让学生发表自己的观点。

2.呈现(10分钟)教师通过课件展示地球的形状、大小、结构等知识,同时讲解地球上的重要纬线和经线。

晋教版地理七年级上册1.1《认识地球面貌》教学设计3课时一. 教材分析《认识地球面貌》是晋教版地理七年级上册的第一课,主要介绍了地球的形状、大小、结构以及地球仪等基本知识。

通过本节课的学习,学生能够了解地球的基本面貌,为后续学习地理知识打下基础。

二. 学情分析七年级的学生正处于青春期,好奇心强,善于接受新知识。

但他们对地球的认识有限,需要通过图片、模型等直观教具来帮助他们理解地球的相关知识。

此外,学生对地理学科的兴趣也需要激发,以提高他们的学习积极性。

三. 教学目标1.知识与技能:了解地球的形状、大小、结构,学会使用地球仪,并能解释地球仪上的各种符号和表示方法。

2.过程与方法:通过观察、操作、思考,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度价值观:培养学生对地理学科的兴趣,增强他们的地理素养。

四. 教学重难点1.地球的形状和结构2.地球仪的使用方法五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、模型等直观教具,激发学生的学习兴趣。

2.互动式教学法:引导学生参与课堂讨论,提高他们的思考和分析能力。

3.实践教学法:让学生亲自动手操作地球仪,加深对地球知识的理解。

六. 教学准备1.地球仪:准备一个地球仪供学生观察和操作。

2.图片:收集与地球形状、结构相关的图片,如地球卫星照片、地球仪图片等。

3.课件:制作课件,内容包括地球的形状、大小、结构等知识。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用地球仪模型,引导学生观察地球的形状,激发学生的学习兴趣。

提问:“你们知道地球是什么形状的吗?”2.呈现(10分钟)展示地球的卫星照片和地球仪图片,让学生直观地了解地球的形状、大小和结构。

同时,介绍地球仪的各种符号和表示方法。

3.操练(10分钟)学生分组,每组一台地球仪,让学生亲自操作地球仪,观察和了解地球的形状、大小和结构。

教师巡回指导,解答学生的疑问。

4.巩固(5分钟)学生回答关于地球形状、大小和结构的问题,巩固所学知识。

5.拓展(5分钟)引导学生思考:人类对地球形状的认识经历了哪些过程?如何证明地球是圆的?6.小结(5分钟)总结本节课所学内容,强调地球的形状、大小和结构以及地球仪的使用方法。

晋教版地理七年级上册《1.1 认识地球面貌》教学设计2一. 教材分析《1.1 认识地球面貌》是晋教版地理七年级上册的第一节内容,主要让学生了解地球的基本面貌,包括地球的形状、大小、结构以及地球上的重要纬线和经线。

通过本节内容的学习,学生可以对地球有一个初步的认识,为以后学习地理知识打下基础。

二. 学情分析七年级的学生刚开始接触地理学科,对于地球的认识大部分来源于生活经验和简单的科学知识。

因此,在教学过程中,教师需要利用多媒体等教学手段,生动形象地展示地球的形状、大小、结构等,帮助学生建立对地球的基本概念。

三. 教学目标1.了解地球的形状、大小、结构,知道地球上的重要纬线和经线。

2.能够运用地理知识解释地球上的自然现象。

3.培养学生的观察能力、思考能力和动手能力。

四. 教学重难点1.地球的形状、大小、结构。

2.地球上的重要纬线和经线。

五. 教学方法1.采用多媒体教学,展示地球的形状、大小、结构等。

2.利用地球仪,让学生亲自操作,加深对地球的认识。

3.采用小组合作学习,培养学生的团队精神。

六. 教学准备1.多媒体教学设备。

2.地球仪。

3.教学课件。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用多媒体展示地球的形状、大小、结构等,引导学生对地球产生兴趣,激发学生的学习欲望。

2.呈现(10分钟)教师通过讲解,向学生介绍地球的形状、大小、结构,以及地球上的重要纬线和经线。

同时,让学生观看地球仪,加深对地球的认识。

3.操练(10分钟)学生分组,每组合作操作地球仪,找出地球上的重要纬线和经线,并说明其特点。

教师巡回指导,解答学生的疑问。

4.巩固(10分钟)教师提问,检查学生对地球知识的掌握程度。

学生回答,教师点评。

5.拓展(10分钟)教师引导学生思考:地球的形状、大小、结构对我们的生活有什么影响?学生分组讨论,分享讨论成果。

6.小结(5分钟)教师总结本节课的主要内容,强调地球的形状、大小、结构以及地球上的重要纬线和经线。

备课本晋教版七年级上册地理全册教案班级______教师______日期______晋教版七年级上册地理教案第一章地球——我们的家园1.1 认识地球面貌第一课时【重点】(1)会观察地球仪。

(2)准确辨认经线和纬线、纬度和经度、南北半球和东西半球的划分。

(3)利用经纬网确定某地的地理位置。

【难点】(1)会观察地球仪、使用地球仪。

(2)东西半球划分。

(3)利用经纬网确定某地的地理位置。

教学设计:【教学过程】(导入新课)同学们,在晴朗的白天,我们能够看到太阳像一个火红的圆球;在十五的夜晚,我们可以看到月球像明亮的圆盘。

那么,我们居住的地球到底是什么样的?(板书)地球的形状、大小1、地球的形状(展示图片)地球卫星照片(提问)地球是什么形状?(引导)地球是一个球体,在今天看来已经是再简单不过的问题,在古代却是一个难解的谜。

人们对地球的认识,却经历了一个漫长的过程。

(引导学生观察教材提供的图片“人类对地球形状的认识过程”)(学生讨论学习,小组可以相互交流一下,古人对地球形状的认识过程。

)(天园地方→天如斗笠→麦哲伦环球航行证实球体→地球卫星照片)(提问)我们生活在地球上,根据听到的、看到的、想到的,你能说出哪些反映地球形状的事例吗?A、(可能出现的事例):站在海边,摇望远处驶来船只,总是先看到桅杆,再看见船身,而目送离岸的船总是船身先消失。

(展示教材图“观测帆船”)B、(事例2)发生月食偏时,地球挡住一部分日光,使地球的影子投射在月面上,就像给地球照镜子,使我们看见了地球的球体形状。

C、还有地球仪和麦哲伦的环球航行。

(提问)还有什么办法可以证明地球是球形的?(小组同学可以充分的讨论,教师启发、解释。

)(总结)准确反映地球形状科学证明是地球卫星照片。

(讨论)从人类对地球形状的认识过程中,你感悟到了什么?(总结)任何一个真理的发现都不是轻而易举的,需要付出艰辛的劳动,甚至以生命为代价。

板书:2、地球的大小(承转)现代的科学技术不仅认识了地球的形状,而且精确的测量出了地球的大小。

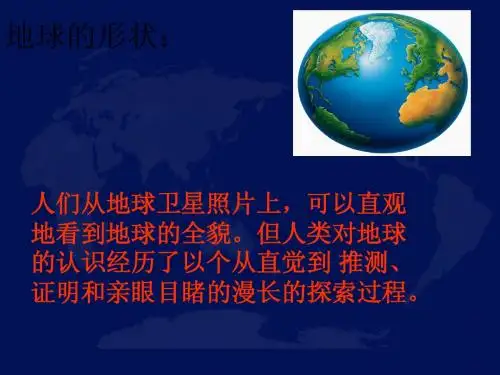

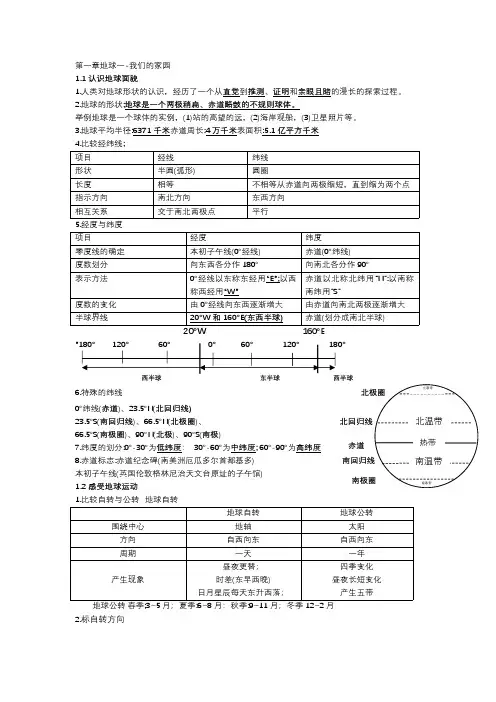

第一章地球一-我们的家园1.1认识地球面貌1.人类对地球形状的认识,经历了一个从直觉到推测、证明和亲眼且睹的漫长的探索过程。

2.地球的形状;地球是一个两极稍扁、赤道略鼓的不规则球体。

举例地球是一个球体的实例,(1)站的高望的远,(2)海岸观船,(3)卫星照片等。

3.地球平均半径:6371千米赤道周长:4万千米表面积:5.1亿平方千米4.比较经纬线;项目经线纬线形状半圆(弧形)圆圈长度相等不相等从赤道向两极缩短,直到缩为两个点指示方向南北方向东西方向相互关系交于南北两极点平行5.经度与纬度项目经度纬度零度线的确定本初子午线(0°经线)赤道(0°纬线)度数划分向东西各分作180°向南北各分作90°表示方法0°经线以东称东经用“E”;以西称西经用“W”赤道以北称北纬用“N”:以南称南纬用”S”度数的变化由0°经线向东西逐渐增大由赤道向南北两极逐渐增大半球界线20°W和160°E(东西半球)赤道(划分成南北半球)20°W160°E”180°120°60°0°60°120°180°西半球东半球西半球6.特殊的纬线北极圈0°纬线(赤道)、23.5°N(北回归线)23.5°S(南回归线)、66.5°N(北极圈)、北回归线66.5°S(南极圈)、90°N(北极)、90°S(南极)7.纬度的划分:0°-30°为低纬度:30°-60°为中纬度;60°-90°为高纬度8.赤道标志:赤道纪念碑(南美洲厄瓜多尔首都基多)南回归线本初子午线(英国伦敦格林尼治天文台原址的子午馆)1.2感受地球运动1.比较自转与公转地球自转地球自转地球公转围绕中心地轴太阳方向自西向东自西向东周期一天一年产生现象昼夜更替;时差(东早西晚)日月星辰每天东升西落;四季变化昼夜长短变化产生五带地球公转春季;3~5月;夏季:6~8月:秋季:9~11月;冬季12~2月2.标自转方向赤道南极圈热带北温带南温带南寒带北寒带3.地球公转与四季变化4.冬、夏两季教室接受阳光的情况,为什么有这么大的差异呢?在太原市,冬季由于太阳光照射角度小,所以阳光通过窗户斜射到教室的范围就大;夏季由于太阳光照射角度大,所以通过窗户斜射到教室的范围就小。

晋教版地理七年级上册《1.1 认识地球面貌》教学设计3一. 教材分析《1.1 认识地球面貌》是晋教版地理七年级上册的第一课时,主要让学生了解地球的基本面貌,包括地球的形状、大小、结构以及地球仪等概念。

本节课的内容为后续学习地球的自然环境和人文环境打下基础。

二. 学情分析七年级的学生对于地球的认识大多来源于日常生活和电视、书籍等媒体,对于地球的形状、大小等概念可能有一定的了解,但对于地球仪、经纬网等专业术语则较为陌生。

因此,在教学过程中,需要将抽象的概念具体化,引导学生通过观察、思考、实践等方式,理解地球的基本面貌。

三. 教学目标1.让学生了解地球的形状、大小、结构等基本特征。

2.使学生掌握地球仪、经纬网等概念,并能够运用到实际问题中。

3.培养学生的观察能力、思考能力和实践能力。

4.激发学生对地理学科的兴趣,培养学生的地理素养。

四. 教学重难点1.地球的形状、大小、结构等基本特征。

2.地球仪、经纬网的概念及运用。

五. 教学方法1.观察法:让学生通过观察地球仪、经纬网等模型,加深对概念的理解。

2.讨论法:分组讨论,让学生在交流中碰撞出思维的火花,提高学生的思考能力。

3.实践法:让学生动手操作地球仪,实际操作中掌握经纬网的运用。

4.案例分析法:通过分析实际案例,让学生将理论知识运用到实际问题中。

六. 教学准备1.地球仪、经纬网等模型。

2.相关案例资料。

3.多媒体教学设备。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用多媒体展示地球的图片,让学生观察地球的形状,引出本节课的主题。

2.呈现(10分钟)讲解地球的形状、大小、结构等基本特征,介绍地球仪、经纬网等概念。

3.操练(10分钟)学生分组,每组分配一个地球仪,让学生动手操作地球仪,实际体验经纬网的运用。

4.巩固(5分钟)针对学生操作地球仪的过程,提问巩固地球仪、经纬网的概念。

5.拓展(5分钟)分析实际案例,让学生将理论知识运用到实际问题中,如利用经纬网确定地理位置等。

认识地球面貌—教学设计【教学参考】第一章地球——我们的家园1.1 认识地球面貌教学目标知识与技能1、掌握地球的形状、大小等有关地球的基础知识,学会运用地球仪的基础技能。

2、识记描述地球大小的三个数据。

3、知道经线、纬线,经度、纬度的概念,掌握经纬度和半球划分的方法。

4、学会运用地球仪或经纬网确定地球表面任何一个地点的地理位置。

过程与方法1.通过制作地球仪,了解地球仪的基本构造。

2.观察地球仪,认别经纬线、经纬度、东西半球、南北半球。

3.熟练地利用经纬网确定某一地点的位置。

情感态度与价值观1、学生通过描述地球的形状和大小,初步形成对地理的好奇心和学习地理的兴趣。

2、学生通过运用经纬网确定地球表面任一地点的地理位置,感受生活中地理有用,生活中离不开地理知识,初步养成求真、求实的科学态度和地理审美情趣。

教学重点1.地球的形状和大小。

2.经线和纬线的特点,经度和纬度的划分。

3.东西半球、南北半球的划分。

4.利用经纬网确定地球表面任意一点的位置。

教学难点1.东西经度、南北纬度的判读。

2.东西半球的划分。

3.借助经纬度及经纬网知识,使学生对空间概念有一个初步的认识。

教学方法观察、比较、归纳等教学方法。

教具准备1.地球仪、经纬仪。

2.自制多媒体课件。

课时安排三课时(第一课时认识地球的形状和大小地球的模型——地球仪第二课时纬线和经线第三课时利用经纬网定位)教学过程第一课时[导入新课]同学们,人类的生活和生产离不开地理。

学习地理能够使我们更好地生活和生产。

那么,学习地理从哪开始呢?我们生活在地球上,地球是我们赖依生存的家园,那么我们就从认识人类的家园——“地球”开始。

多媒体画面1 浩瀚的太空,星光灿烂。

配上音乐,推出旋转的地球和课题。

[讲授新课]第一章地球——我们的家园第一节认识地球面貌师提出问题:晴空万里,我们能看到太阳像一个火红的圆球;十五的夜晚,我们能看到月亮像一个明亮的银盘;我们居住的地球是个什么形状呢?你是怎样知道的?学生回答球体(球形)。