2018届高考语文总复习验收达标练(五十一)“散文结构思路分析题”剖析

- 格式:doc

- 大小:37.50 KB

- 文档页数:5

考点一理清结构思路,分析句段作用作品的结构是指作者行文思路的外在表现,指作品的整体构思(布局谋篇)、行文线索以及段落间(各个部分和各个方面之间)的关系与安排。

高考作品结构题从其内容看有两种考查方式:一是整体考查,即从总体上分析文章的结构思路、线索、组材等;二是局部考查,即题目往往不是要求总体分析,而是选择“牵一发而动全身”的段落或句子,分析其在全篇结构思路中的作用,形成了考查作品结构的特色题型——句段结构分析题。

除此以外,还有直接与综合两种。

直接考,就是直接要求分析句段在结构中的作用;综合考,就是把结构分析与内容、主旨理解以及表达技巧放在一起综合考查。

另外,分析散文中穿插性材料作用题也会涉及作品结构,应予以关注。

题型一把握结构思路结构思路是作者按照一定的条理表达思想的路径、脉络,是作品的结构体现,指作品的整体构思、行文线索以及段落的关系与安排。

具体命题形式为结构思路和线索,本题型重点复习结构思路,线索在“重难突破”中攻克。

(2012·高考重庆卷)阅读下文,完成后面的题目。

太阳梦晓浩朋友老刘说起他做的一个梦,激动得满脸通红。

他梦见自己驾着一叶小舟,划行在太阳里。

那境界好动人啊。

太阳大得无边无沿,透明的浆液,把世界漫溢成一片红色,岸,在哪里?船桨轻轻一拨,溅起一串火红的水珠,落下时,它们忽然凝结成一座座山,千姿百态。

老刘是个画家,那时候,画山画得正苦。

听了老刘的话,我放眼望去,但见群山在我周围有节奏地起伏着,群山之上是蓝天,一轮硕日,漂泊在蓝天上,永恒地照耀着。

记得刚到拉萨的时候,我被惊呆了,一片明晃晃的阳光,铺天盖地而来,拼命地往身体里渗透,我觉得身后的影子都透着亮儿。

是不是在梦里?我走向那些经幡。

五颜六色的经幡,在阳光下舞蹈着,似乎一头连着天,一头接着地,天地之间一派和谐宁静。

一幢幢别致的藏式楼房和现代建筑,从绿树鲜花中冒出来,寺庙的金顶间杂其中,香火缭绕,放生羊和野狗昂着哲人般的头颅,在大街上踱步。

核心题点精练三分析结构特点和作用核心题点精练三分析结构特点和作用分析散文结构是散文考查的常考点,其考查有两个角度,一是考查对全文结构思路特点和作用的把握;二是考查对局部文字(句段)作用的理解。

以后者为重点。

考生在答结构题尤其是句段作用分析题时往往对结构把握不透,答题套路化、标签化。

解决的办法只有深入读透文本,进一步认识结构、重点段落的个性,提高答题的精准度。

阅读下面的文字,完成文后题目。

奔走的大树刘江①小区外的一块公共绿地,不知道什么时候成了大树的驿站。

这驿站来过伟岸的松树,来过繁花似锦的野海棠,还来过秋叶如金蝶翻飞的银杏,但长则一年短则几个月就都走了。

不知它们从哪里来,也不知奔向何处去。

②我对树的记忆就是从奔走开始的,但那时候奔走的不是树,是我。

③小时候最怕一个人走路,但偏偏有些路非你一个人走不行,从那时候起,我对树就有了一种无由的依赖和信任。

每每提心吊胆地在那山与山、村与村之间奔跑时,只要远远地望见一棵大树,就有一种莫名其妙的安全感,似乎那在风中哗哗摇曳的树们真在呼喊:来,到我身边来。

所以当我奔向那一棵棵大树时,好像那树也迎着我奔来。

也只有跑到那树下,我才敢歇一口气,擦一把头上的热汗。

④那时候的树是不走的。

等过上三年五载,我也长高了,胆大了,再走小时候走过的路时,发现那些树还在,就有一种老朋友重逢的感觉。

⑤我们村最大的一棵槐树得十个孩子才能合抱,树冠能占三亩地。

站在远处找我们村,那树就是标志。

由于它长在一片坟茔里,所以就连那树下的灌木丛也没人敢动,密密扎扎连成一片,成了鹰鹞狐兔出没的地方。

其实我们的村子基本处在槐树的包围之中,无论从哪个方向进村,迎接你的都是一棵大槐树。

迎娶新媳妇进村时戏班子吹手摆擂台在槐树下,送过世的老人搭路祭也是在槐树下;远行的人儿告别在槐树下,回家的游子团聚也是在槐树下。

所以老人们在讲述村里发生的大事时都离不开那些老槐树。

经年累月,村里的老人一辈辈走了,但那槐树还在,它们见证着村子的历史,承载着村子的信息,护佑着一村的男女老幼。

“散文结构思路分析题”配套检测(重点高中适用)一、阅读下面的文字,完成1~3题。

(14分)夏日里那一片荫凉王政乡村人家的房前屋后总是长满了树,把村子遮掩在浓密的树荫里,像村子的衣裳。

炎炎夏日,浓密的树荫洒下一片片阴凉,乡村的夏天便有了一种天然的凉爽。

乡村的日子里填满了辛苦,农事劳作几乎不避风雨烈日。

夏收便是最典型的烈日下的劳作。

空阔的麦田里,金色的麦浪涌动着丰收的喜乐,也散发着令人生畏的火辣和酷热。

但是,麦熟不等人,头顶的太阳如大火球般洒下利刃一样刺目耀眼的光芒,人们依然要下地割麦。

上中学时夏天就跟着大人们夏收劳动,每当割麦割得腰酸臂软、满头是汗时就想,麦地边要是有一棵树多好。

困乏了到树下小憩片刻,享受一下树荫的清凉,该是多么惬意的事啊!事实上,有时候也会不堪酷热劳累,不顾大人的责怪,放下手里的镰刀,跑到离麦地稍远的河边或土崖下有树的地方去歇息。

坐在树荫里,沐浴着在汗水中渴盼而来的阴凉,那种浑身的凉爽和快意,真是舒坦得无法形容,也加深了我对树下阴凉的留恋和期待,我甚至为人们不在地头栽树而深感不解。

一次农闲时,和母亲一起清理地边的杂草刺棘,看见草丛里有一棵自然生长出来的幼小的椿树,我欣喜地告诉了母亲,并提议把椿树留下,不要和杂草一块清理掉。

这种树在故乡野生的很多,长得也快,所以,我算计着不几年地边这棵小椿树就能长大,长出繁枝,在夏日里给在地里劳动的我们撑起一片可以休憩的阴凉。

母亲却说,不行的,地边上不能有树,不然树荫遮住阳光,会影响庄稼生长。

那棵让我期待阴凉的小树最终还是被母亲连同杂草一起清理了。

这也使我深深感到,夏日的阴凉固然是好,但是,和所有美好的东西一样,要拥有它,也不是一件容易的事。

不过,麦子收回来晾晒时就不一样了。

人们把新打的麦子在地上撒开摊薄,让太阳一览无余地暴晒着,人坐在麦场边上那棵柿树的阴凉里。

那是一棵很大的柿子树,仅暴露在地面上错综盘缠的树根就有一片席子那么大,浓密的树冠足够有一栋房子那么高大,洒下的阴凉就可想而知了。

考点一理清构造思路,剖析句段作用作品的构造是指作者行文思路的外在表现,指作品的整体构想 (布局谋篇 )、行文线索以及段落间 (各个部分和各个方面之间 )的关系与安排。

高考作品构造题从其内容看有两种考察方式:一是整体考察,即从整体上剖析文章的构造思路、线索、组材等;二是局部考察,即题目常常不是要求整体剖析,而是选择“ 牵一发而动浑身” 的段落或句子,剖析其在全篇构造思路中的作用,形成了考察作品构造的特点题型——句段构造剖析题。

除此之外,还有直接与综合两种。

直接考,就是直接要求剖析句段在构造中的作用;综合考,就是把构造剖析与内容、要旨理解以及表达技巧放在一同综合考察。

此外,剖析散文中穿插性资料作用题也会波及作品构造,应予以关注。

题型一掌握构造思路构造思路是作者依据必定的条理表达思想的路径、脉络,是作品的构造表现,指作品的整体构想、行文线索以及段落的关系与安排。

详细命题形式为构造思路和线索,此题型要点复习构造思路,线索在“ 重难打破” 中攻陷。

(2012 高·考重庆卷 )阅读下文,达成后边的题目。

太阳梦晓浩朋友老刘提及他做的一个梦,激动得满脸通红。

他梦见自己驾着一叶小舟,划行在太阳里。

那境地好感人啊。

太阳大得无边无沿,透明的浆液,把世界漫溢成一片红色,岸,在哪里?船桨轻轻一拨,溅起一串火红的水珠,落下时,它们突然凝固成一座座山,千姿百态。

老刘是个画家,那时候,画山画得正苦。

听了老刘的话,我放眼望去,但见群山在我四周有节奏地起伏着,群山之上是蓝天,一轮硕日,流浪在蓝天上,永久地照射着。

记得刚到拉萨的时候,我被惊呆了,一片亮堂堂的阳光,遮天蔽日而来,拼死地往身体里浸透,我觉得身后的影子都透着亮儿。

是否是在梦里?我走向那些经幡。

五彩缤纷的经幡,在阳光下舞蹈着,仿佛一头连着天,一头接着地,天地之间一派和睦安静。

一幢幢新奇的藏式楼房和现代建筑,从绿树鲜花中冒出来,寺庙的金顶间杂此中,香火缭绕,放生羊和野狗昂着圣人般的头颅,在大街上踱步。

(五十二)“散文内容要点归纳题”验收达标练阅读下面的文字,完成1~3题。

芦草之思王巨才①那时秋风渐紧,霜叶飞红,突然就想起了家乡的芦草。

②芦草,即芦苇,亦称蒹葭。

“蒹葭苍苍,白露为霜”,古诗词中常常提到它,足见在骚人墨客心目间,它也算一道颇堪赏读的风光。

镜头里、画面上、诗词文章中,只要有了那么几束临风摇曳的花穗,立马便活泛、生动、活泼、辽远起来。

但在家乡人眼里,它只是是一般的茅蓬野蒿,不需费工费时,又能提供生活的不时之需,故称之为“草”,这并无轻忽的意思,反而多了几分靠近。

③去年冬季,我得了一种俗称“打嗝”的毛病,虽无关紧要,却顽缠,麻烦,闹得食不甘味,寝不安枕。

为此想过很多方式——憋气深呼吸,大口吞咽热水,筷头轻触咽喉诱使作呕等,一一试过,都不管用。

去医院就医,说是腹腔横膈肌痉挛所致,用过一些药,也没明显成效。

恰在那时,老家有人打电话过来,没讲几句便听出蹊跷,说,是打嗝啊,告知你个偏方,准行。

也是病急乱投医吧,半信半疑照记下来:芦根、柿蒂、竹茹各10克,丁香6克。

到中药房,坐堂医生看了,说治呃逆吧,能够试试。

不想这一试,也就十来副汤药,那饿鬼般纠缠不休的病魔竟然真就被制服了。

民间偏方中,芦根是医治许多杂症不可缺少的一味草药,虽不值钱,却在缺医少药的年代医人无数,应算一大功德。

④芦草每一年四月发育新枝,端午前后,正是叶片伸展、生长旺盛的时候,乡下人会把芦叶采摘下来,束成小把,拿到城里头换钱。

过端午包粽子,是老家瓦窑堡家家看重的节庆之一,我家人多费事,端午的头天就得开始预备,要把软米(糜子)、大枣、芦叶、马莲条别离盛到瓦盆里泡好。

第二天一大早,母亲便端一小凳,坐在这些水淋淋的盆具间,像一名老到的艺术家,开始了熟练的操作。

包粽子说难不难,但真要把它包得大头尖尾、见棱见角——按母亲的说法要“俊模俊样”——也不容易。

因芦叶窄,母亲一样视叶片宽度将两片或三片叶子叠平整,先用左手拇指压在掌心,再用右手自如地卷成漏斗状,并依次充入软米、大枣,然后把“漏斗”上部预留的叶子折回来包裹严实,同时迅速用马莲条缠绕捆好。

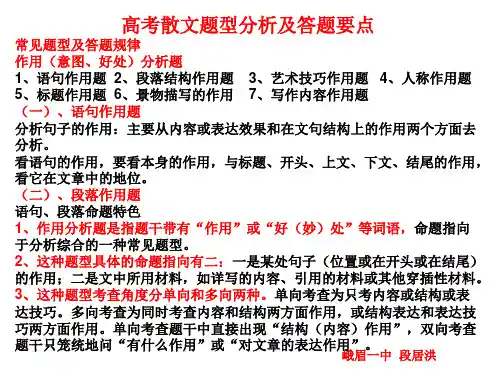

专题06 文学类文本阅读散文之结构主旨讲目标1.了解高考文学类文本阅读散文结构主旨类试题基本题型及命题规律。

2.掌握高考文学类文本阅读散文结构主旨类试题答题技巧。

讲考点☆考点一:分析结构【高考典例】1、【2018年高考浙江卷】阅读下面的文字,完成以下4题。

汴京的星河叶文玲孩提时,我有许多美丽的憧憬,天真的梦。

那时,我最喜欢看天上的星河。

夏夜仰望那缀满星星的夜空,我会几个小时地坐对发痴,小脑瓜里整个儿盘旋着关于星星月亮的种种神话传说。

于是,我总相信月宫里有嫦娥,早晚有一天会从那影影绰绰的桂花树下飘飘走出,而那璀璨的星星呢,一定是那些调皮的小仙女随意抛洒的宝石珠贝。

我很想什么时候飞上天去,抓住天幕的一角轻轻一抖,让这些明亮得耀眼的珠宝纷纷飞落下来,穿过云端,落到人间,傻念头想过万万千,我却从不以为可笑,倒觉得这些记忆,永远像蜜汁一样醇甜。

大概就因为这颗未泯的童心吧,一些别人认为是不算稀奇的事,在我,却总要兴奋得大喊大叫。

现在,我就又想叫喊了:最近,我真的看见了天上落下的星河——那明亮得耀眼的珠宝。

那是在汴京——开封。

这个赫赫有名的宋代京都汴梁城,果真又一次牵下了天上的星河,让无数次揣想过《东京梦华录》笔下灯宵月夕的我,感到如此新奇和庆幸.........。

素享声誉的汴京,果不负人愿。

在月华皎皎的元宵节,它再次以花光满路千门如昼的姿颜,呈现了它非同寻常的辉煌。

非是我这个初来乍到的外来客言辞夸大,我总觉得在汴京看灯会,别有一番意趣,在灯会中看汴京,别有一番别处难以得见的古城神韵和京都风光。

这种新奇有趣的感觉缘何而来?是因了那些盏灯,也因了那看灯的人,也因了那挂灯的街。

先说那街。

汴京的街,古今相映成趣,一片繁荣。

路这厢,高高耸立起一幢幢现代化大楼;路那厢,则一色是明清风味的木柱木门木栅,特别是那雕镂朱漆的木窗棂,很能教人想起白话小说中所写的布衣小帽的“市井人家”。

甚至连门口那长垂的竹帘一动,你都会蓦然一惊:是要走出一位肩搭长巾鼻头抹了点白粉的“酒保”,还是朱钗满头罗裙曳地的“女娇娃”?且说那人。

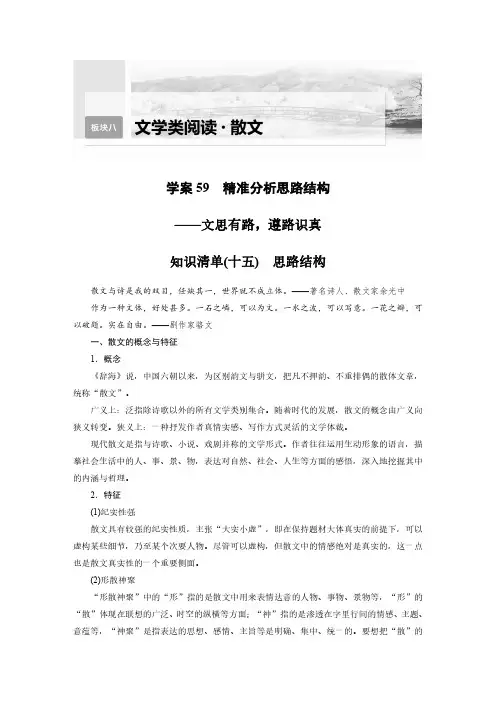

学案59精准分析思路结构——文思有路,遵路识真知识清单(十五)思路结构散文与诗是我的双目,任缺其一,世界就不成立体。

——著名诗人、散文家余光中作为一种文体,好处甚多。

一石之嶙,可以为文。

一水之波,可以写意。

一花之瓣,可以破题。

实在自由。

——剧作家骆文一、散文的概念与特征1.概念《辞海》说,中国六朝以来,为区别韵文与骈文,把凡不押韵、不重排偶的散体文章,统称“散文”。

广义上:泛指除诗歌以外的所有文学类别集合。

随着时代的发展,散文的概念由广义向狭义转变。

狭义上:一种抒发作者真情实感、写作方式灵活的文学体裁。

现代散文是指与诗歌、小说、戏剧并称的文学形式。

作者往往运用生动形象的语言,描摹社会生活中的人、事、景、物,表达对自然、社会、人生等方面的感悟,深入地挖掘其中的内涵与哲理。

2.特征(1)纪实性强散文具有较强的纪实性质,主张“大实小虚”,即在保持题材大体真实的前提下,可以虚构某些细节,乃至某个次要人物。

尽管可以虚构,但散文中的情感绝对是真实的,这一点也是散文真实性的一个重要侧面。

(2)形散神聚“形散神聚”中的“形”指的是散文中用来表情达意的人物、事物、景物等,“形”的“散”体现在联想的广泛、时空的纵横等方面;“神”指的是渗透在字里行间的情感、主题、意蕴等,“神聚”是指表达的思想、感情、主旨等是明确、集中、统一的。

要想把“散”的材料凝聚为“神”,在结构上往往需要一条线索,把那些“散”的材料贯穿成一个有机的整体。

(3)取材广泛题材广泛,不受时空限制,联想丰富。

(4)形式灵活结构多种多样,表达方式自由,语言运用灵活。

(5)语言优美讲究文采,注意节奏,诗意浓郁。

二、散文种类及高考重点考查文体1.种类散文类别文体特点表现手法代表作品写景状物散文写景散文抓住景物特征描绘,渲染气氛,烘托情感,表现主题借景抒情、寓情于景《荷塘月色》状物散文描摹刻画具体物件,托物寄意或赋予社会内容情感托物言志、象征《线条之美》写人叙事散文选取一个侧面或片段记人叙事叙述、描写《记念刘和珍君》议论说理散文以议论为主,文笔灵活,寓哲理于形象议论、象征《我与地坛》2.高考重点考查文体——文化游记散文(1)概念以文化意味突出、文化含量丰富的社会现象或自然景观为写作对象,通过游历名人、文化古迹的方式,咏史怀古,阐发作者的认识和评价,有时在此基础上联系现实,借古讽今,引发人们对现实人生的深沉思考的散文形式。

专题05 文学类文本阅读散文之结构语言讲目标1.了解高考文学类文本散文阅读结构、语言类试题基本题型及命题规律。

2.熟练掌握高考文学类文本散文阅读结构、语言类试题答题技巧。

讲考点※考点一:结构思路【高考典例】1、【2017年高考北京卷】阅读下面的作品,完成19—24题。

根河之恋根河是鄂温克人【1】的母亲河。

春天,根河从厚厚的冰层中泛起春潮,河的巨大生命力迸发开来,它推去坚冰,欢快地伸展腰肢,向远方而去。

这破冰时节的河水才是它真正的本色,纯真清洌,水晶一般透明。

这条源自大兴安岭的河,原本的名字“葛根高勒”,正是清澈透明的意思。

在一个个春天的日子里,根河回到童年,回到本真,然后再一次次丰满成熟,将涓涓乳汁流送给两岸的万千生物。

传统的鄂温克人跟森林河流贴得最近。

他们与驯鹿为伴,生活起居、狩猎劳动,都离不开看上去“四不像”的驯鹿。

眼下,这些温顺的大鹿在全世界已所剩不多,鄂温克人结束了最后的狩猎,放下了猎枪。

他们离开森林,进入城市或远走他乡,但敖鲁古雅部落受人尊重的长辈94岁的玛丽亚·索一步也不想离开她的驯鹿。

一踏进根河,我就听说了她美丽的名字。

先前见到过作家乌热尔图为这位老奶奶拍的一张照片。

白桦林里,老人穿着长袍,扎着头巾,侧身站在一头七叉犄角的驯鹿前,她微微佝偻着身子,皱巴巴的手轻抚着鹿柔细的皮毛。

鹿依偎在她的袍子下,那儿一定有着母亲的气息。

她神色沉静而坚毅,嘴角两旁的皱纹宛如桦树皮上的纹路,仿佛她的脸上就印刻着她相守了一生的森林。

她或许就是根河的化身,充满了母性的慈祥,又有着丰富的传奇。

年轻时她漂亮能干,是大兴安岭远近闻名的女猎手,与丈夫在密林里行走,打到的猎物无论多远,总是她领着驯鹿运回部落。

这位伟大的母亲至今仍恬然..生活在她的鹿群之中。

其实我很想去为玛丽亚·索拍一张照片。

这些年,涌到玛丽亚·索猎民点参观游览的人络绎不绝,但我想,我这样匆匆来去,怎能配得上她的丰厚?怎能有乌热尔图探望她时目光里的深沉呢?因为乌热尔图是根河的儿子。

(2015•江苏卷)阅读下面的作品(阅读文本见考点一例1《比邻而居》),完成后面的问题。

文章的叙述线索是什么?设置这一线索有什么作用?(6分)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________本题考查分析文章的线索及作用,也就是分析文章的结构技巧。

本文主要写了闻到的比邻而居的各家的气味及由此引发的思考,通篇都围绕“气味”着笔,所以“气味”为本文的线索。

围绕这条线索,将各家的气味贯穿起来,描写了比邻而居的各家或实打实、或浮华等不同的生活状态、生活风格,作者对此的感悟是“我们这些比邻而居的人家,就这样,不分彼此地聚集在了一处”,表达出作者对各种生活状态的理解和包容。

【答案】(1)线索:气味。

(2分)(2)作用:以“气味”为线索,串联全文,便于把不同的生活状态呈现出来;(2分)以“气味”为线索,体现不同的生活风格,便于表达理解和包容各种生活状态的思想。

(2分)一、如何分析散文中的线索散文往往“形散”,笔墨似随意挥洒,为了做到“神不散”,在结构上借助一定的线索把材料贯穿成一个有机整体,线索正是把文中各个部分的材料串起来的那根“红线”,它可以是某个中心事件、某个实际的物体,也可以是作者的思想情感,当然,也可以是人物。

可从如下角度抓线索:1.了解文章的体裁分类以物喻人的散文一般以作者对“物”的理解或情感为线索,如《故乡的榕树》以“故乡的榕树”为线索;写景散文一般以游踪或某一景物为线索,如《荷塘月色》就是以作者的游踪为线索;叙事记人的散文一般以事情发生、发展的过程或与人物交往的过程为线索,如《记念刘和珍君》,以“悲愤”的情感为线索,一头挑着的是对烈士的沉痛悼念,而另一头挑着的则是对反动政府、反动文人的无比愤怒之情。

2018年高考散文阅读知识点整理题型一:“词语或句子的含意是什么?或有什么意蕴?解题方法:考查词句含意的往往是:1、生动、形象、含蓄的句子;2、运用了修辞手法的句子;3、在文中起关键作用的句子。

解题时要先从词句的表层含意理解,再联系前后文,看看段意,就可以得出答案。

【规范答题】1.标明句子出处。

2.找出比喻句中的本体和喻体。

3.去掉喻体成分,概括为平实准确的语言即可。

抓关键词+分解句子+整合答案(结合主旨)题型二:人称类提问方式:使用这种人称写的好处是什么?或:为什么要改变人称?——这篇散文中,作者主要用第二人称写……,这样写的好处是什么A.第一人称:亲切、自然、真实,适于心理描写以自己的经历和感受(小说除外——小说中“我”未必就是作者本人,一些散文也是如此),加强见闻和感受的真实性。

B.第二人称:以对面交流的形式,加强了互动效果,亲切(有亲和力),强化了抒情作用,还能起拟人化的作用;C.第三人称:作者从旁叙述,增强客观性,显得客观冷静,不受时空限制,便于叙事和议论。

题型三:分析作品结构语段在文中的结构作用提问方式:某句(段)话在文中有什么作用?——从全文看,××件事在内容和结构上起什么作用?分析作品结构,考查某句(段)话或某物在文中有什么作用?方法:结构作用(专用术语):(1)文首:①开篇点题、总领全文。

②渲染气氛,营造氛围,烘托情感;③设置悬念,为下文作铺垫。

(2)文中:承上启下;总领下文;总结上文;呼应前文、照应后文。

(3)文末:①点明中心、升华感情;深化主题;②收缩全文(总结全文)、照应开头,结构严谨;画龙点睛;言有尽而意无穷。

题型四:鉴赏艺术手法类题型表述方式通常为:1.运用了什么样的艺术手法(艺术技巧、表达技巧等)?2.作者是如何写“……”?3.“……”这样写有什么作用(或好处、妙处)?4.赏析这段文字(这句话)的艺术手法和作用或表达效果。

5.赏析这段文字(这句话)。

2018届高考语文总复习验收达标练(五十四)“散文技巧、语言艺术鉴赏题”编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2018届高考语文总复习验收达标练(五十四)“散文技巧、语言艺术鉴赏题”)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为2018届高考语文总复习验收达标练(五十四)“散文技巧、语言艺术鉴赏题”的全部内容。

(五十四)“散文技巧、语言艺术鉴赏题"验收达标练一、题型对点练阅读下面的文字,完成1~2题.岭上梨花雪张峪铭①你不得不承认,世间有些事很奇妙。

如春天就像一位姑娘拿着一根季节的牧鞭,轻轻地抽打着万物,于是万物苏醒了,并欢快地迈向春光深处。

奇怪的是人到了这个季节也不例外,也慢慢地敞开胸怀,也乐意、兴奋地扎入春潮之中。

②这不,朋友金兄来电说,若再不到岭上来,那梨花将要谢了,到时你不要懊悔。

最后还诗意地说了一句:满山梨花雪,飘洒能几时?其实朋友的夸张语言比不上季节的诱惑.对岭上的梨花,我已钟情很久了,只不过时间难以支配,一拖再拖。

我也担心若不前往,恐怕梨花已卸妆,赶不上其尾声末场了。

③岭上,实际上是三条岭简称,它属东至县尧渡镇管辖,离县城以东约十里地。

这里原先就是古徽道必经之地,是东边通往小城的咽喉。

可时光的草早已将古道湮没,石板路也习惯了人的冷落。

不想岭上人,在那贫瘠的土地栽上了梨树,于是“千树万树梨花开”,引得四方游人来。

岭上成了梨花的天堂,春天的秀场,连古道也焕发了生机。

④那天雨丝飘落,我们一行人轻踏如琴键似的石道阶梯,张望恼人的春色,谛听快乐的跫音,路过一潭碧水,走过一段山冈,穿过一座古亭……你举眼一望,无边景色迎面扑来。

2018年高考语文二轮复习讲练测练基础1、【18届广东省惠州市高三第二次调研】阅读下面的文字,完成文后各小题。

被时间打败的故乡王波⑴从未想过自己会在故乡无路可走,但眼前的事实差点儿就是这样。

通往老房子的3条路,有两条已完全被草木封锁,仅剩的暂且可绕行的路,竟也荒草丛生。

⑵实际上,5年前情况就已经这样了。

只是今年,有个女人颤颤巍巍地拄着拐棍儿站在山坡上,当她远远地有气无力地喊我的小名时,我才认出她是当年村里公认最壮实的女人。

看到比我母亲略年长的她,刚刚年届六十已衰老至此,我忍不住一阵心酸,随即无可奈何地意识到,我的故乡彻底被时间打败了。

⑶时间先是打败了老房子。

⑷在倚山而居的自然村落里,我们家位于最靠近山脚的一条居住线上。

1984年夏秋之际,开始有人家搬进城,这条线上前前后后住过的12户人家,如今空无一人。

除了有两三处房子勉强可以住人,剩下的老房子,或摇摇欲坠,或已坍塌,或早已变为菜地、麦田和桔园。

在植物恣意生长的土地上,外人丝毫不会看出这里曾经有人居住的痕迹。

⑸时间随后打败了老房子的主人。

⑹在回乡上坟的车上,父亲一路讲的是村里村外同龄人的死讯,大都因癌症而不治。

我对这些人的记忆,停留在十年甚至二十年前。

而能被记住的,大多是方圆几十里呼风唤雨或性格突出的“人物”。

他们有些人进了城,有的人依旧留在农村,但他们结局大致相似——当年的狂放、不羁乃至霸气,先后都被时间抹去,归拢于山坡上一座座小小的坟头里。

⑺时间也打败了老房子主人们的恩怨。

⑻这些曾经在乡间田头为了一棵树、一厘地而寸步不让的男人女人们,先后成了“城里人”。

置身于陌生而广阔的城市空间里,他们觉得天地顿然开阔。

再回望与自己几无利益瓜葛而草木依旧的乡村时,他们像城里人一样,看到的不再是残酷的丛林法则,而是温情的丛林记忆。

那些当年抄起铁锹在房前或垄间打得头破血流的人们,在城市街头偶遇或回乡祭祖重逢后,已然能微笑致意;他们的后代则继续在城市里推杯换盏称兄道弟,嘲笑父辈们的目光短浅和不识时务。

(五十一)“散文结构思路分析题”验收达标练一、题型对点练阅读下面的文字,完成1~2题。

烛台:古老的守夜者李汉荣①母亲用过的烛台,我小心地保存了下来。

我保存了一角古中国的夜色。

②这是她的先人传下来的。

先人把他们的夜晚传给她,也把烛光传给她。

③面对这方烛台,我看见母亲的夜晚,祖先的夜晚,以及祖先的祖先的夜晚。

连续不断的夜,一直向后退去、汇聚,终于浩瀚成历史的深海。

④我想象,母亲是怎样用一星烛光,泅渡了她一生的长夜?⑤烛光里,母亲纺织、缝补、浆洗,读经、静坐,她小小的身影,小小的心跳,是无边夜色里最温情的细节。

⑥烛光里,母亲眺望明月,月亮也踱进窗子,天上的光亮与人世的光亮,相会在母亲周围,争着画她的影子。

母亲看见了两个影子,两个影子都是她!月亮的手要领她到天上,蜡烛的手要留她在地上。

多好的光啊,它们都这样熟悉她、爱她、安慰她。

母亲竟然爱上夜晚了。

白昼是相同的白昼,相似的人生,而夜晚,每一个人、每一个生命都有自己的影子和自己的秘密,在烛影里飞过的虫儿都有自己的秘密。

母亲于是望望窗外,她看见那么多星星挤在窗口看她,她一眼就认出了她最熟悉的那颗星星,那是多年前,她留在天上的一个记号,一个温暖的记号。

而地上,她的两个影子,也望着天上,也在辨认闪烁在高处的秘密记号。

⑦蜡烛是泪做的。

它的浑身都是泪腺。

它必须把泪水流尽,才能走完自己的一生。

烛泪,使白昼变浅,使黑夜加深,使天堂的一角变暗,使人世的一角变亮。

我能想象,古中国的夜晚,密布着多少烛台,闪烁着多少烛光。

女儿们在烛光里绣花,母亲们在烛光里纺织,儿子们在烛光里喂牛,父亲们在烛光里劈柴;僧人们在烛光里入定,书生们在烛光里吟咏;最伟大的诗篇里,那动人的警句也是由烛泪凝成;最贤明的帝王,也曾在烛光里,一夜夜打量他的江山……就这样,真挚而忧伤的烛光守望了古中国几千年的夜晚。

就在这样的夜晚,积攒了厚厚的记忆,厚厚的文化,厚厚的礼仪,厚厚的诗。

所以,如果你用心读,你会发现,古中国的记忆、文化、礼仪和她的诗,都天然地带着蜡烛的特征:是真挚的、半明半暗的、含蓄的、忧伤的、克制的,它不诅咒和指责夜晚,相反,它尊敬夜晚,洞悉夜晚的无限和深邃,而同时又固执地眺望黎明,殷切地聆听天道轮回的足音。

烛光里书写的文化,扎根于博大浑厚的夜之深处,而又保持着对光的信仰和钟情。

它知道浅浅的白昼后面,紧随着的又是更深沉的夜色,更深奥的宇宙。

于是,我们的文化,就是在无边夜色里谨慎、羞怯而忧伤的言说,它从来不狂妄、不张扬、不说尽、不道破,因为黑夜无尽,天道高深,岂是人能说尽道破?然而它毕竟说了,但不是咄咄逼人的雄辩,不是滔滔不绝的倾诉,不是小知小觉的抢答,不是自怨自艾的独白,不是真理在握的宣叙,而是欲言又止,欲辩无言:或是以手指月,你看见了月,同时看见了月亮后面的无边夜空;或是拈花在手,笑而不答,你看见花后面的花海,春天后面的无数个春天,无数个坟墓;它以极少的说暗示无限的不可说,它的最深邃部分不是它说出的那部分,而是没有说出的更大的部分,这就是那言外之意,篇外之趣,韵外之致……深幽的意境,微明的光亮,它的底蕴是那深不可测的夜;宇宙的长夜,生命远方的长夜,时间深处那边寂静的永恒长夜。

烛的情境,正是生命和人的情境,也是中国文化的情境。

⑧这就是中国古典文化的魅力:有着幽暗的深度和夜一样宽厚的寄托,而同时,它所摇曳的光亮,又是那样诚恳、虔敬,它那含泪的目光,使它象征的一切,都带着高贵的忧伤,纯真的气质和深长的情义。

⑨烛光里,端坐着数千年中国的夜晚。

⑩烛光里,端坐着一代代母亲,我的母亲。

⑪我凝视烛台,曾经,多少个夜晚在这里停靠,多少个黎明在这里降临,多少个人生在这里走远。

你分明是时间的驿站,宇宙里的一个圣坛,人世的一个温暖湖泊。

每一个夜晚都有一条天河从你的上空流泻,无数个夜晚的无数条天河,都哗哗流下来了,与你的泪光合流,汇聚在这小小的祭台。

⑫汇聚成古中国记忆的深海。

⑬汇聚成母亲的心海……1.(句段作用分析题)试分析文章结尾第⑫⑬两段的作用。

答:解析:本题考查分析作品结构的能力。

⑫⑬段是结尾段,结构上可用与作用相关的术语,如总结全文、深化主题、照应开头、首尾呼应等作答;内容上写了母亲和中国文化;注意省略号的作用,表示言有尽而意无穷,给人留下想象空间;这两段,独句成段,具有强调的意味。

参考答案:①收束全文,照应前文内容,结构浑然一体;②两个独句段,强调烛台是母亲的写照,也承载着古中国的记忆;③省略号结尾,言有尽而意无穷,余韵悠长。

2.(线索作用分析题)你认为作者写“烛台”这一物象有什么用意?答:解析:“烛台”在全文起线索的作用,“烛台”本身是“夜的守护者”,是牺牲自我、照亮他人、传递温暖的奉献者形象;母亲和先辈们都在“烛台”下、烛光中劳作、奉献,它是母亲、先辈们的集体记忆,传递“爱”的伟大;“烛台”又是古代知识分子的守护者,美妙的诗句、伟大的历史是在烛光中、烛台下产生的,还是中国古代文化的象征。

最后还要观照主题或作者的情感。

参考答案:①借烛台的守夜者形象,赞美奉献自我、传递暖意、守候光明的品质;②借烛台这一母亲的象征,讴歌相伴长夜、辛勤劳作的母亲形象;③借烛台抒发对其所承载的逝去历史的眷恋和对古典文化的喜爱之情,并表达了守望传统和古典之美的愿望。

(意思对即可)二、高考综合练阅读下面的文字,完成3~5题。

生死之间雷抒雁①一位墨西哥的作家曾说:“死亡不是截肢,而是彻底结束生命。

”是的,即使一个人的手不慎失去了,残肢还会提醒他手曾经的存在。

死亡,如雪的融化,雾的消散,云的飘移,永远没有了,没有了。

②可是,记忆没有随着死亡消失,每天,一进房门,你就寻找那张让你思念、惦记,你如此熟悉的面孔。

如果没有找到,你会情不自禁地喊一声“妈妈!”然后,一个房间一个房间地去找,看她是在休息还是在操劳——是在洗那些永远洗不完的衣物,是在为孩子们做晚饭,还是在专注地看电视?可是,这一回,你的声音没有得到回应。

房子里空荡荡的,她不在。

看着墙上那张照片,你知道她已永远离开了。

那张一直带给你欢乐的母亲的照片,你突然发现其中竟有一缕忧伤。

难道,照片也有灵性,将她对你无微不至的关怀凝聚在目光中?③我不愿再走进母亲的房间,不愿触动她老人家遗留下的衣物,就让它原样留存着,任灰尘去封存。

唉,每一件遗物都是一把刀子,动一动就会刺伤那脆弱的神经。

④日子一天天过去,我不再流泪。

谁不知道死是人生的归宿!生,让我们给生命打了一个结,死,便是一种解脱。

妻子这样安慰我,儿子也这样安慰我。

他们很快就从痛苦中跳出来,忙忙碌碌,快快乐乐,去干他们自己的事,好像母亲的离世已是很久以前的事了。

母亲的死,给他们留下的只是短暂的痛苦,并没有留下伤口,而在我的心里,却留下了很深的伤口,有很多的血流出,我常常按着胸口,希望那伤口尽快愈合。

可是很快我发现,愈合的只是皮肉,伤痕的深处无法愈合,时常会有疼痛蔓延开来。

⑤我永远不会忘记2001年9月6日下午5时,在中国作协的会议室学习讨论的过程中,我以一种近乎失态的焦灼,希望会议早点结束,然后迫不及待地奔向母亲的住处。

快到家时,我打电话给家里,想马上听到母亲的声音。

铃声空响,我希望她是到楼下散步去了。

⑥推开门,像往常一样,我喊了一声“妈妈”,无人应声。

我急忙走进里面的房间,看见妈妈躺在地上呻吟着。

我扑过去,一把抱住她,想让她坐起来,问她怎么了。

她只是含糊不清地说着:“我费尽了力气,可是坐不起来。

”我看着床上被撕扯过的被单,看着母亲身上揉皱的衣服,知道她挣扎过。

可是一切挣扎都没有用,母亲左边的身子已经瘫痪了,无法坐住。

她痛苦,无奈,无助得像个孩子。

这个曾经十分坚强的生命,怎么突然变得如此脆弱!⑦可是,无论如何,我明白了那个下午失态的全部原因。

一根无形的线——生命之线牵扯着我的心。

我的心如紊乱的钟摆,失去了平衡。

我以从未有过的急切,想回到妈妈的身边。

也许,只要她的手抚摸一下我,或者,她的眼神注视一下我,我心中失控的大火就会熄灭。

仅仅两天之后当妈妈咽下最后一口气,永远地离开了她生活了81年的这个世界的时候,我觉得,我生命的很大一部分被带走了,随着她走了。

我猜想,一个人的理论生命也许很长,它就是这样一部分一部分地被失去亲人、失去情感分割,生命最终变得短暂了。

⑧医治心灵伤痛的唯一处方就是“忘记”。

可是,对于亲人,要忘记又谈何容易!只好寻求书籍,寻求哲人,让理性的棉纱,一点一点吸干情感伤口上的鲜血。

⑨我想起了一则关于死亡的宗教故事。

有一位母亲,她抱着病逝的儿子去找佛,希望能救活她的儿子。

佛说,只有一种方法可以让你的儿子死而复生,解除你的痛苦:你到城里去,向没有死过亲人的人家要一粒芥菜籽给我。

那位被痛苦折磨得愚钝了的女人马上去找,可是她找遍了全城,竟然没有带回一粒芥菜籽。

因为,世上根本没有没有失去过亲人的家庭。

(摘自《名家散文集》,有删改)3.下列对文章有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )A.文章以第一人称作为全文的基本叙述视角,偶尔插入第二人称、第三人称,三种人称各尽其妙,形成了相互辉映之效。

B.本文以抒情为主,综合运用描写、记叙等多种表达方式,细腻地刻画了作者失去母亲后备受煎熬、悲伤无法排遣的内心世界。

C.妻子和儿子很快就从痛苦中跳出来,并且劝慰“我”,可见他们对“母亲”的情感不深厚,无法切身感受为人子者的丧亲之痛。

D.本文在生存与死亡、疼痛与忘却、焦虑与平静的两极振荡之中,抒发了作者对亲情、死亡等命题深刻而又独特的探讨和领悟。

解析:选C C项,“可见他们对‘母亲’的情感不深厚”纯属臆测,无中生有。

4.(行文思路分析题)请根据原文内容梳理作者的写作思路。

答:解析:此类试题解题的关键在于清晰地梳理文章各段落之间的关系,划分文章层次。

可将本文划分为三个层次:①~④段,母亲已经逝去,作者却不能忘怀;⑤~⑦段,追忆怀念母亲;⑧~⑨段,找到疗救方法。

参考答案:①先写人会逝去,但记忆不会消失,引出母亲的去世在作者心中留下难以愈合的伤口;②通过追忆母亲病逝,进一步抒发丧母之痛;③提出以理性化解丧亲之痛的方法。

5.(结尾句段作用探究题)有人认为文章最后一段“宗教故事”可以删去,也有人认为必不可少,请结合全文谈谈你的看法。

答:解析:题目问的是最后一段是否可以删去,那么就要考虑“能删去的原因”“不能删去的原因”。

最后一段一般有收束全文、升华主旨等作用,那么考虑能否删去就要考虑两个问题:删去结构上是否完整;删去内容上是否影响表达,即是否妨碍表达主旨。

最后一段讲述了一个宗教故事,表达的是“每个人都曾失去过亲人”的意思;倒数第二段表明理性是医治丧亲之痛的方法。

由此即可从结构上和内容上展开讨论。

参考答案:(示例一)不能删去。

用宗教故事作结,表明家家都曾有亲人去世,人人都有可能失去至亲,痛苦是人生常态,难以避免,因此要正视痛苦,用理性化解。