关于静息电位和动作电位的形成课件

- 格式:ppt

- 大小:1.38 MB

- 文档页数:10

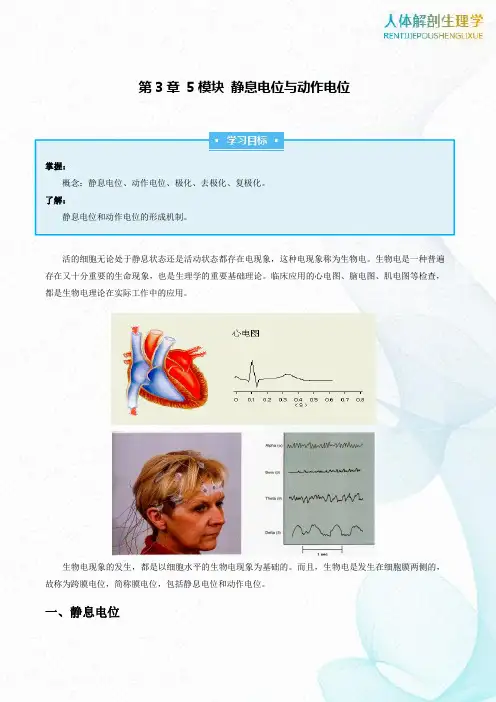

第3章5模块静息电位与动作电位掌握:概念:静息电位、动作电位、极化、去极化、复极化。

了解:静息电位和动作电位的形成机制。

活的细胞无论处于静息状态还是活动状态都存在电现象,这种电现象称为生物电。

生物电是一种普遍存在又十分重要的生命现象,也是生理学的重要基础理论。

临床应用的心电图、脑电图、肌电图等检查,都是生物电理论在实际工作中的应用。

生物电现象的发生,都是以细胞水平的生物电现象为基础的。

而且,生物电是发生在细胞膜两侧的,故称为跨膜电位,简称膜电位,包括静息电位和动作电位。

一、静息电位1.静息电位的概念静息电位是指细胞处于静息状态时,存在于细胞膜两侧的电位差。

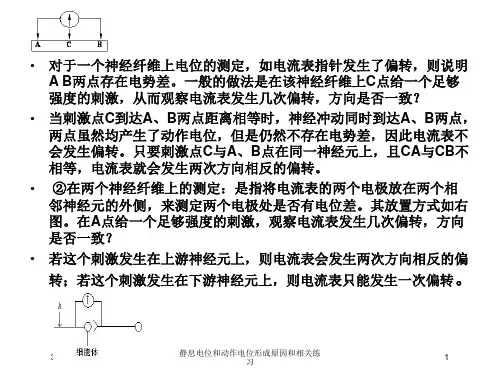

应用细胞内微电极记录法,当微电极未刺入细胞内时,细胞膜表面没有电位差,如图3-5(a)所示。

将微电极尖端刺破细胞膜的瞬间,在记录仪上显示出一个电位的突然跃变,即示波器扫描线产生位移,由0mV变为约-70mV,这就说明细胞膜内外有电位差存在。

研究表明,大多数细胞的静息电位都表现为膜内电位低于膜外,如以膜外电位为正,膜内电位即为负值,故呈内负外正状态。

细胞静息电位测定示意图(a)细胞外记录;(b)细胞内微电极记录不同细胞的静息电位的数值有所不同。

通常将细胞静息状态下膜内为负、膜外为正的状态称为极化状态。

静息电位减小的过程或状态称为去极化;反之,如果静息电位值增大,如从-70mV到-80mV,表明膜内外电位差增大,极化状态加强,称为超极化。

极化状态示意图去极化2.静息电位的产生机制哺乳类动物神经细胞内的K+浓度高于细胞外,而细胞外Na+浓度高于细胞内。

细胞内外Na+和K+的浓度差是由钠—钾泵的活动来维持的。

细胞内的负离子主要是大分子的有机负离子(A-),多是蛋白质离子,而细胞外有机负离子极少。

如果细胞膜允许这些离子自由通过的话,将顺浓度差产生K+、A-的外向流及Na+的内向流。

但是,细胞处于静息状态时,细胞膜对K+的通透性较大,对Na+的通透性很小,仅为K+通透性的1/100~1/50,而对A-几乎没有通透性。

细胞膜的生物电现象主要有两种表现形式,即安静时的静息电位和受刺激时产生的膜电位的改变(包括局部电位和动作电位)。

生物电现象是以细胞为单位产生的,以细胞膜两侧带电离子的不均衡分布和离子的选择性跨膜转运为基础。

1.静息电位(resting potential,RP):指细胞未受刺激时存在于细胞膜内外两侧的电位差。

将一对测量电极中的一个放在细胞的外表面,另一个与微电极相连,准备刺入细胞膜内。

当两个电极都位于膜外时,电极之间不存在电位差。

在微电极尖端刺入膜内的一瞬间,示波器上显示一突然的电位跃变,表明两个电极间出现电位差,膜内侧的电位低于膜外侧电位。

该电位差是细胞安静时记录到的,因此称为静息电位。

几乎所有的动植物细胞的静息电位都表现为膜内电位值较膜外为负,如规定膜外电位为0,膜内电位可以负值表示,即大多数细胞的静息电位在-10~-100mV之间。

神经细胞的静息电位约为-70mV,红细胞的约为-10mV。

细胞膜两侧存在电位差,以及此电位差在某种条件下会发生波动,使细胞膜处于不同的电学状态。

人们将细胞安静时膜两侧保持的内负外正的的状态称为膜的极化;当膜电位向膜内负值加大的方向变化时,称为膜的超极化;相反,膜电位向膜内负值减小的方向变化,称为膜的去极化;细胞受刺激后先发生去极化,再向膜内为负的静息电位水平恢复,称为膜的复极化。

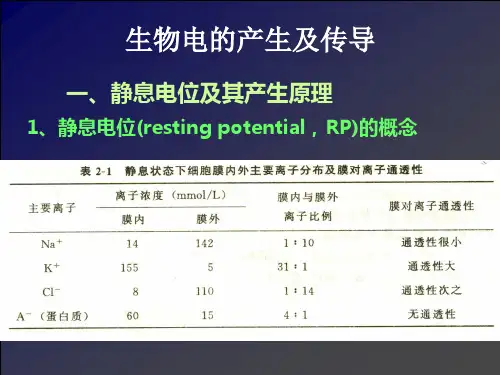

2.静息电位形成的原理(1)细胞膜内、外的离子浓度差RP的形成与细胞膜两侧的离子有关。

下表显示枪乌贼巨轴突细胞膜两侧主要离子浓度。

由表可见,细胞膜内外的离子呈不均衡分布,膜内K+多于膜外,Na+和Cl-低于膜外,即细胞内为高钾低钠低氯的状态。

此外,A-表示带负电蛋白质基团,仅存在于膜内。

(2)细胞膜对离子的选择通透性和K+平衡电位Hodgkin和Huxley推测:由于细胞内外存在K+的浓度差(细胞内高钾),K+具有从膜内侧向膜外侧扩散的趋势。

如果细胞膜在安静时只能允许K+自由通透(K+通道开放),K+即可顺浓度差外流到细胞外。