尿激酶治疗急性脑梗死临床观察

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:5

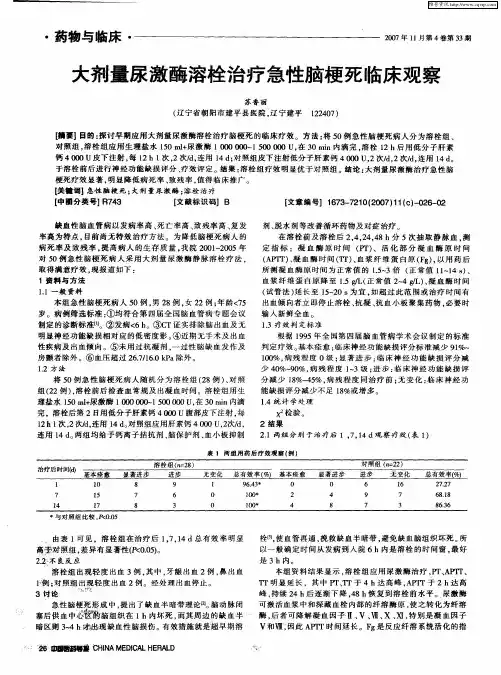

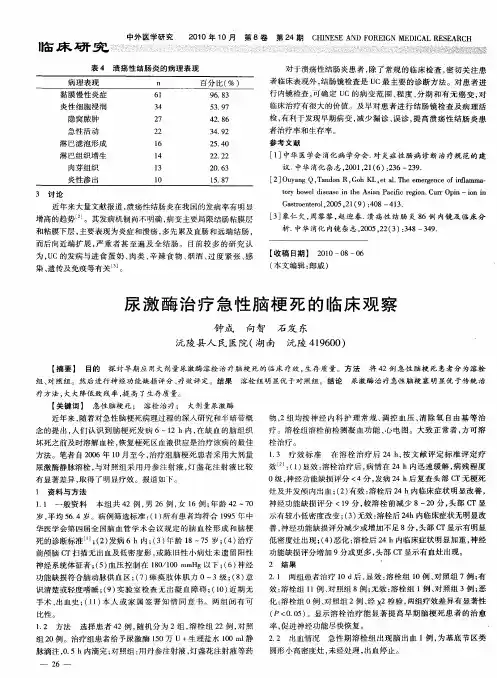

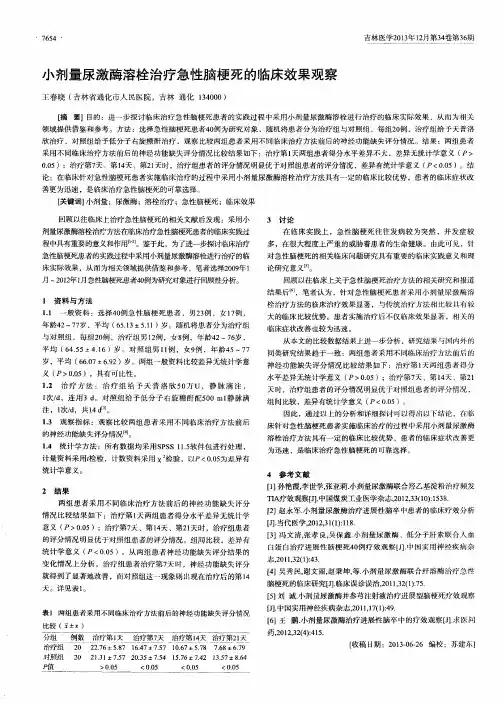

±垦塞旦塑丝壅瘟壅查!!!!生!!旦筮!i鲞箜!i塑堡堕!竺!』!!!!!!堕里!!垡!!!!盟!!!!坚垡!!!!望里笪!!!!:∑!!:!!塑!:!!41尿激酶治疗急性脑梗死68例l临床观察贾振魁”贾玉冰2’1)河南滑县中心医院滑县4564002)河南省卫生院学校2009级安阳455000【摘要】目的观察尿激酶溶栓治疗急性脑梗死患者的I临床效果及安全性。

方法治疗组采用尿激酶20万U静滴,对照组应用降纤或抗凝治疗,疗程10w15d。

采用斯堪的纳维亚卒中量表评分(SSS)评价所有患者入院时的神经功能损害程度。

结果治疗组SSS评分56.6士10.2,对照组49.1土13.7,治疗组疗效明显优于对照组(P<o.05)。

结论采用尿激酶20万U静滴治疗脑梗死是一种安全、有效的方法。

【关键词】尿激酶;脑梗死【中图分类号】R743.33【文献标识码】B【文章编号】1673-5110(2010)23-0041-01.2006年以来我院应用尿激酶治疗急性脑梗死68例,并进行对照比较,取得较好效果,现报告如下。

l资料与方法1.1一般资料68例脑梗死患者男36例,女32例;平均年龄60.3岁;对照组54例,男34例,女20例;平均年龄58.1岁。

2组年龄、性别、神经功能缺损评分、生活能力状态等比较,差异均无统计学意义(P>O.05),具有可比性。

1.2入选条件所有被入选的病例均符合中华神经科学会《各类脑血管病诊断要点》中脑梗死诊断标准[1],治疗组为发病至治疗时间在12h以内的患者;治疗适应症和禁忌证严格按照《中国脑血管病防治指南》(简称《指南》)执行;对照组为发病至治疗时间>12h或非溶栓适应证的脑梗死患者。

1.3方法治疗组:生理盐水100m L+20万U尿激酶静滴,1次/d,按照《指南》中注意事项进行检测。

对照组:按照《指南》应用降纤或抗凝治疗。

2组均采用降低颅压,降低血压,维持水电解质平衡及抗感染等药物等内科综合支持治疗。

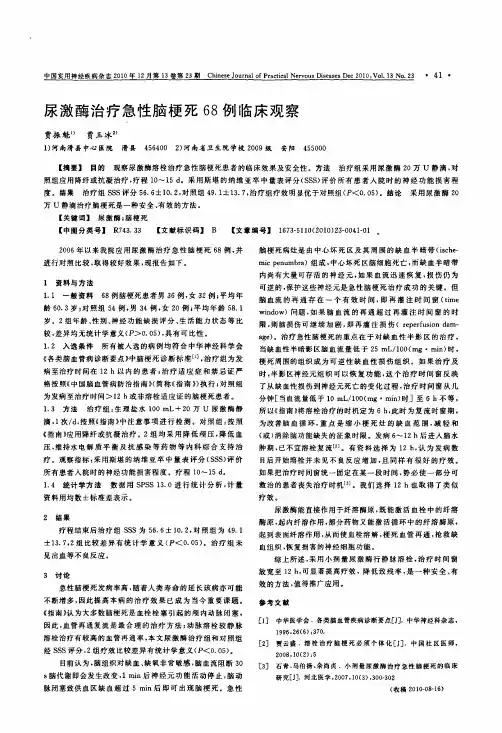

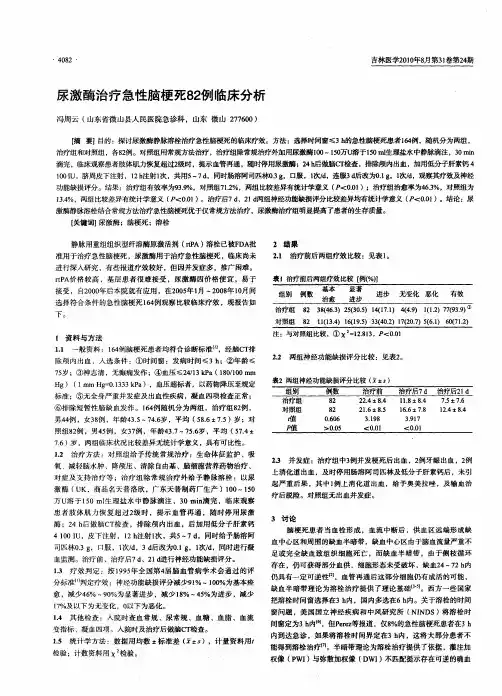

尿激酶溶栓治疗急性脑梗死的临床观察【摘要】目的观察探讨早期应用中小剂量尿激酶溶栓治疗急性脑梗死的临床疗效。

方法将120例急性脑梗死患者分为观察组和对照组,制订疗效判定标准,然后两组均静脉滴注血塞通、丹参注射液及能量合剂,观察组加用尿激酶,短期应用。

结果观察组疗效明显优于对照组,差异有统计学意义。

结论中小剂量尿激酶早期溶栓治疗急性脑梗死是安全、有效的,值得临床推广及应用。

【关键词】急性脑梗死;尿激酶;溶栓治疗doi:10.3969/j.issn.1004-7484(s).2013.09.528 文章编号:1004-7484(2013)-09-5219-02脑梗死是临床常见的一种缺血性脑血管疾病,急性脑梗死多是因动脉粥样硬化形成的血栓所致,随着人们物质生活水平的提高,以及我国人口老龄化的趋势加剧,致使我国心脑血管疾病的发病率不断攀升[1],急性脑梗死发病率也呈现逐年上升趋势。

急性脑梗死,其致残致死率很高,也是导致老年人死亡的一种重要疾病,其特点为发病急,病情重,预后差。

急性脑梗死处理强调早诊断,早治疗,早康复,其早期治疗方法为通畅血管,溶解血栓,恢复血流,降低患者脑部神经受损。

本文针对尿激酶治疗急性脑梗死的效果进行探讨。

1 资料与方法1.1 一般资料选取某院2010年至2012年收治的120名急性脑梗死患者为研究对象,其中男性72例,女性48例,患者年龄56-77岁,平均年龄6.25岁,患者均为突发脑梗死住院,均符合全国第4届脑血管病会议制定的脑梗死诊断标准。

脑功能损害体征持续1h以上,症状较为严重,经脑ct排除颅内出血,无大面积脑梗死影像学改变。

经了解,所有患者无颅内出血病史,无疑似蛛网膜下腔出血,无颅外伤病史,无胃肠道或泌尿系统出血,近2周内为进行大型手术,不存在不易压迫止血部位的动脉穿刺,无严重的心,肝,肾障碍或严重的糖尿病。

1.2 方法1.2.1 治疗方法将120例患者随机分配为对照组与观察组,对照组60例,每日静脉点滴血塞通0.4,丹参注射液50ml,连续用药14d。

尿激酶治疗急性脑梗死临床观察

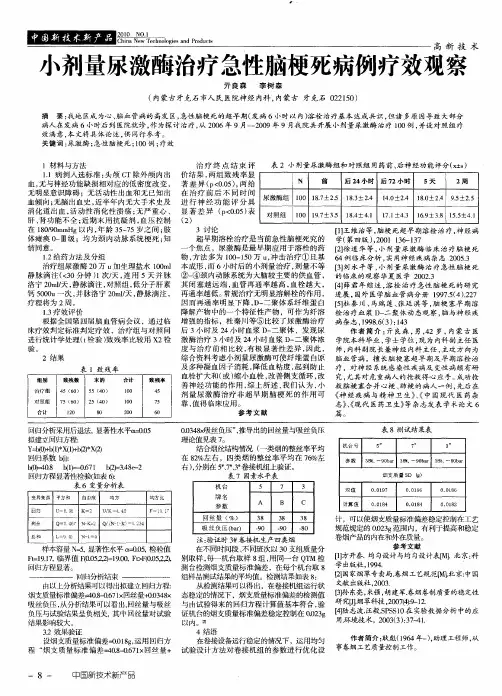

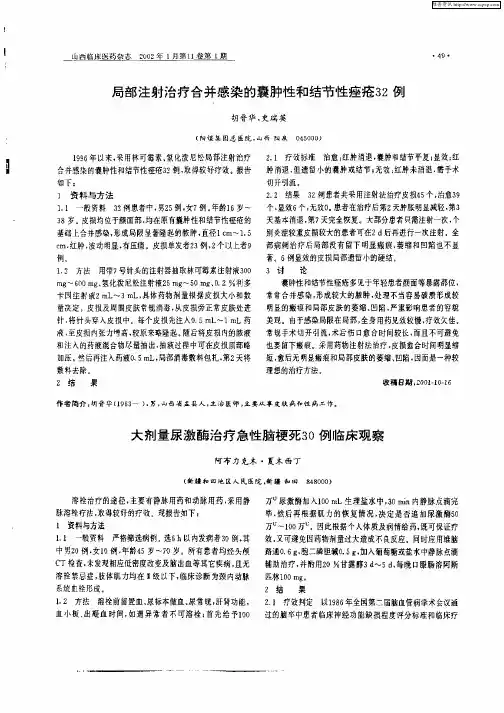

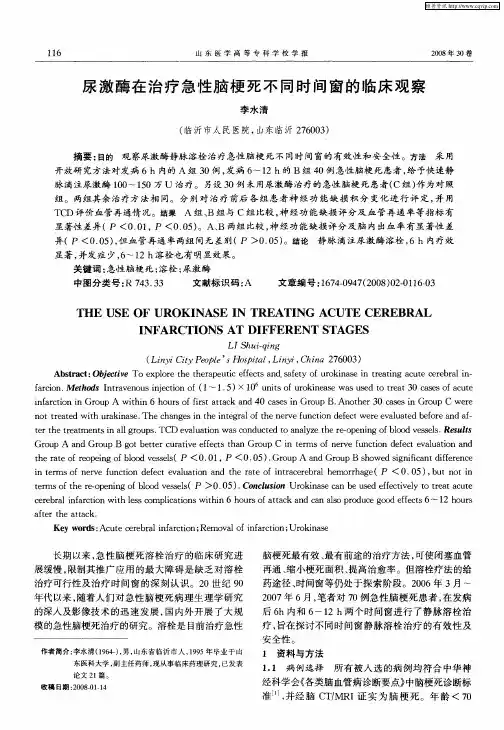

摘要目的:探讨尿激酶静脉溶栓治疗发病6~72小时内急性脑梗死的疗效及安全性。

方法:符合入选标准的30例病人静脉滴注尿激酶30万iu,每日1次,共7天。

结果:溶栓后各时间点ess 积分逐步上升,第30天以后的ess积分较溶栓前均有显著差异;溶栓后第90天barthel指数≥95分(完全恢复和基本完全恢复)18例。

结论:小剂量尿激酶静脉溶栓治疗急性脑梗死安全、有效。

关键词急性脑梗死尿激酶静脉溶栓

目前,急性脑梗死超早期(发病6小时内)大剂量尿激酶溶栓治疗的研究已取得很大进展,但很多脑梗死病人不能于6小时内得到及时治疗。

对于这部分病人,ct检查未见异常或仅有轻度低密度灶,病情仍处于进展期,溶栓是否有效,其安全性如何,尚不清楚。

我们对30例符合条件的患者予以小剂量尿激酶连用7天静脉溶栓。

结果报告如

下。

资料与方法

30例急性脑梗死患者为我院2003~2005年住院病人,其中男22例,女8例,年龄40~75岁。

开始溶栓至发病时间6~72小时,平均24小时。

30例病人中,18例有高血压病史,7例有糖尿病病

史,5例有1次脑梗死病史,7例有tia史,5例有心脏病史。

病例入选标准:①年龄35~75岁;②开始溶栓时间不超过发病

后72小时;③意识清楚或嗜睡;④头部ct排除颅内出血及明显低

密度改变。

禁忌证:①tia单次发作或迅速好转的卒中以及症状轻微者;②2次降压治疗后血压>185/110mmhg;③ct检查发现出血、脑水肿、占位效应、肿瘤和动静脉畸形;④患者14日内做过大手术或有创伤,7日内做过动脉穿刺,有活动性内出血等;⑤正在应用抗凝剂或卒中前48小时曾用肝素治疗;⑥病人有血液疾病、出血素质、

凝血障碍或使用抗凝药史[1]。

溶栓前ct检查结果:16例未见异常,8例轻度低密度灶,6例有

与神经官能缺损区不对应的单个或多个梗死灶。

治疗方法:应用尿剂酶30万iu溶于0.9%氯化钠注射液50~100ml 中静滴,连用7天。

溶栓疗程结束后24小时,口服拜阿司匹林0.1g,每日1次,在治疗过程中,如出现过敏、寒战、出血等不良反应,

立即终止治疗,予以对症处理。

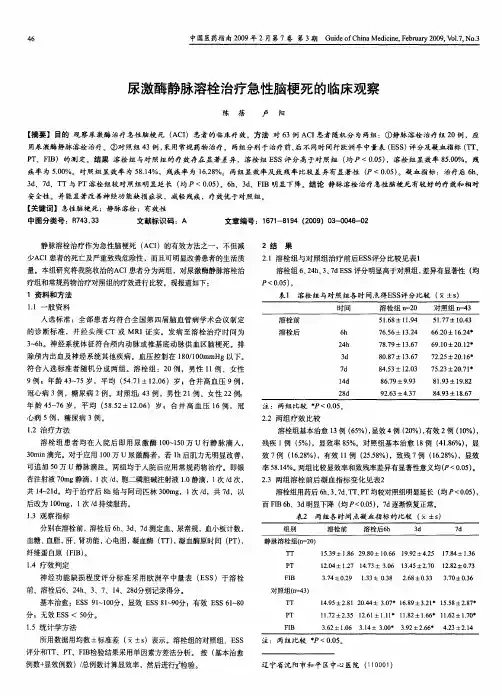

临床观察指标:①实验室检查:溶栓前及溶栓后第1、2、3、7

天检查病人血小板计数、激活的部分凝血酶原时间、凝血酶时间、纤维蛋白原。

②神经功能评分:按欧洲脑卒中(ess)标准评分,分别于溶栓前及溶栓后第1、2、3、7、14、30、90天评估病人神经功能缺损总积分,并于第90天评估病人barthel指数作为神经

功能恢复指标评分,作为预后评定指标。

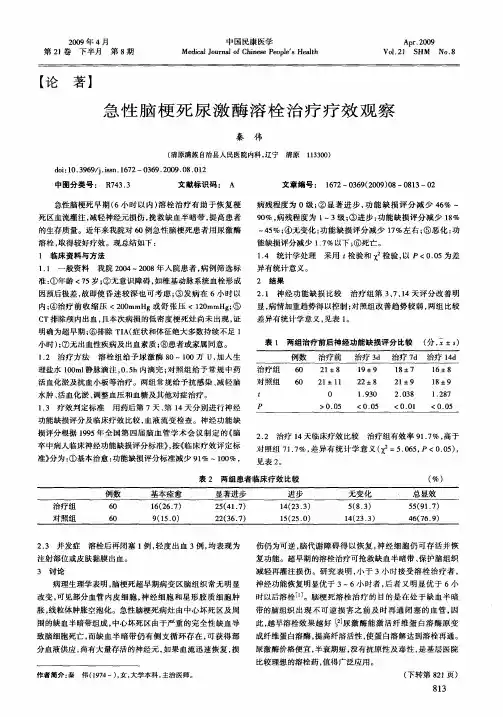

结果

溶栓前后血小板计数,激活的部分凝血酶原时间、凝血酶时间、

纤维蛋白原在疗程中均在安全范围内。

溶栓后不同时间点ess积分

均高于溶栓前,且距溶栓时间越远,积分越高。

不良反应:1例入院后第10天发生心源生猝死,与脑梗死及由溶栓产生的不良反应无因果关系;1例于溶栓后72小时后发生脑梗死进展,至90天时病变侧肢力仍为2级,但不伴有脑出血;2例牙龈

出血,未予处理,溶栓疗程结束后自愈。

讨论

急性脑梗死病灶由中心坏死区及周围的缺血半暗带组成。

坏死区由于完全性缺血导致脑细胞死亡;但缺血半暗带仍存在侧支循环,可获得部分血液供应,尚有大量可存活的神经元,如果血流迅速恢复使脑代谢改善,损伤仍然可逆,神经细胞仍可存活并恢复功能。

因此,保护这些可逆性损伤神经元,是急性脑梗死治疗的关键[1]。

急性脑梗死的治疗主要有两条基本途径:①改善缺血脑组织的供血;②保护缺血脑组织免受代谢性毒物的进一步损害。

近20年来,急性脑梗死治疗的基础理论研究取得显著的进展,人们对急性脑梗死的病理机制有了比较全面深入的认识。

针对缺血性脑损伤的不同机制,许多新的药物在动物实验中取得了良好疗效,而且不少已开始应用于临床。

尿激酶作为一种纤溶酶原激活剂,能在体内激活纤溶酶原成为纤溶酶,再将纤维蛋白降解成可溶性小分子片段,从而使血栓溶解。

目前该药已于国内广泛应有于治疗急性心肌梗死,且近10年来该

药用于治疗急性脑梗死的报道逐渐增多。

药理毒理:本品直接作用于内源性纤维蛋白溶解系统,能催化裂解纤溶酶原成纤溶酶,后者不仅能降解纤维蛋白凝块,亦能降解血循环中的纤维蛋白原、凝血因子ⅴ和凝血因子ⅷ等,从而发挥溶栓作用。

本品对新形成的血栓起效快、效果好。

尿激酶作还能提高血管adp酶活性,抑制adp诱导的血小板聚集,预防血栓形成。

尿激酶静脉滴注后,患者体内纤溶酶活性明显提高;停药几小时后,纤溶酶活性恢复原水平。

但血浆纤维蛋白或纤维蛋白原水平的降低,以及它们的降解产物的增加可持续12~24小时。

尿激酶的溶栓效应与药物剂量、给药的时间窗存在明显的相关性。

尿激酶毒性很低,小鼠静脉注射半数致死量>100万iu/kg体重。

亦无明显抗原性、致畸性、致癌性和致突变性。

临床应用罕有过敏反应报道。

但是,鉴于本品增加纤溶酶活性,降低血循环中的未结合型纤溶酶原和与纤维蛋白结合的纤溶酶原,可能出现严重的出血危险。

从本组结果可见,持续小剂量尿激酶静脉溶栓前后不同时间点的各项实验室检查结果均无显著性差异,表明小剂量尿激酶对pc、aptt、pt、ep无明显影响,溶栓后第30天和第90天的ess积分比溶栓前均有显著增加,p<0.05,可见其远期疗效比近期更好,这与小剂量尿激酶治疗在起纤溶作用的同时,可能还有疏通侧支循环、降低血液黏稠度、改善微循环、增加缺血半暗带区血液供应、恢复半暗带内残存神经元功能的作用有关[2]。

从研究结果可见,小剂量尿激酶静脉溶栓治疗急性脑梗死,安全可行,不良反应小,

可促进神经功能恢复和改善预后。

参考文献

1 王维治,罗祥明,等.神经病学.第5版.北京:人民卫生出版社,2005:134.

2 徐恩等。

早期小剂量尿激酶治疗急性脑梗死临床观察,中华慢病杂志,2002,1:10~12.。