我国滑坡、崩塌多发区概述

- 格式:doc

- 大小:42.00 KB

- 文档页数:5

我国的自然灾害(一)泥石流。

泥石流的形成:必须同时具备以下三个条件:陡峻的便于集水、集物的地形地貌;丰富的松散物质;短时间内有大量的水源。

(二)滑坡。

滑坡上的岩石山体由于种种原因在重力作用下沿一定的软弱面(或软弱带)整体地向下滑动的现象叫滑坡。

俗称“走山”“跨山”“土溜”等。

滑坡的条件:斜坡岩、土只有被各种构造面切割分离成部连续状态时,才可能具备向下滑动的条件。

(三)崩塌。

崩塌也叫崩落、垮塌或塌方,是陡坡上的岩体在重力作用下突然脱离母体崩落、滚动、堆积在坡脚(或沟岩)的地质现象。

崩塌的活动时间:崩塌一般发生在暴雨及较长时间连续降雨过程中或稍后一段时间;强烈地过程中;开挖坡脚过程中之中或稍后一段时间;水库蓄水初期及河流洪峰期;强烈的机械振动及大爆破之后。

崩塌的地域性:西南地区为我国崩塌分布的主要地区。

(四)地震。

地震是一种破坏力极大的自然灾害。

除了地震直接引起的山崩、地裂、房倒屋塌之外,还会引起火灾、水灾、爆炸、滑坡、泥石流、毒气蔓延、瘟疫等次生灾害。

分布在东部沿海;西南、西北、华北地区。

(五)、热带气旋灾害。

热带气旋是一种发生在热带或副热带海洋上的气旋性涡旋。

强烈的热带气旋伴有狂风、鲍鱼、巨浪、风暴潮,活动范围很广,具有很强的破坏力,是一种重要的灾害性天气系统。

我国是世界上少数几个受热带气旋严重影响的国家之一。

(六)、风暴潮。

来自高纬地带的冷空气与来自海上的热带气旋通过交互影响,使沿海大风与巨浪接连发生,因此形成风暴潮。

西太平洋是生产风暴潮最多的地区。

风暴潮的类型:台风型;冷高压配合黄、渤海气旋型;横向冷高压型;强孤立黄、渤海气旋型;强蒙古低压型;风暴潮灾害的空间分布。

我国的风暴潮遍及沿海各地,但主要集中的地段从北到南是:莱州湾;江苏小洋河口至浙江的德海门;温州、台州、沙埕至闽江口;广东汕头至珠江口;雷州半岛东岸及海南岛东北部沿海。

(七)海冰。

海冰是有害水冻结而成的,也包括流入海洋的河冰和冰山等。

我国的滑坡、崩塌灾害主要发生在哪些地区?

我国的滑坡、崩塌灾害主要发生在哪些地区?

各地区的特点怎样?

我国的滑坡、崩塌灾害的类型和分布具有明显的区域性特点。

简述如下:

1、西南地区,含云南、四川、西藏、贵州四省(区)、为我国滑坡、崩塌分布的主要地区。

该地区滑坡、崩塌的类型多、规模大、频繁发生、分布广泛、危害严重,已经成为影响国民经济发展和人身安全的制约因素之一。

2、西北黄土高原地区,面积达60余万平方公里,连续覆盖五省(区)。

以黄土滑坡、崩塌广泛分布为其显著特征。

3、东南、中南等省山地和丘陵地区、滑坡、崩塌也较多,规模较小,以堆积层滑坡、风化带破碎岩石滑坡及岩质滑坡为主。

滑坡、崩塌的形成与人类工程经济活动密切相关。

4、在西藏、青海、黑龙江省北部的冻土地区,分布有与冻融有关,规模较小的冻融堆积层滑坡、崩塌。

5、秦岭—大巴山地区也是我国主要滑坡、分布地区之一。

堆积层滑坡大量出现。

变质岩、页岩地区容易产生岩石顺层滑坡,对国民经济发展产生一定影响。

尤其是该区的宝成铁路,自通车以来沿线的滑坡、崩塌年年发生,给铁路正常运营带来很多麻烦。

其中以堆积层滑坡为主,与修建铁路时开挖坡脚有密切关系。

中国崩塌滑坡泥石流灾害成因类型一、本文概述中国,作为世界上地形地貌最为复杂多样的国家之一,崩塌、滑坡、泥石流等自然灾害频发,给人民生命财产安全带来了严重威胁。

这些灾害的发生,既有自然因素的作用,也与人类活动的影响密切相关。

本文旨在深入探讨中国崩塌滑坡泥石流灾害的成因类型,以期为提高灾害防治能力、保障人民生命财产安全提供科学依据。

我们将对崩塌、滑坡、泥石流等灾害的基本概念进行界定,明确其分类及特征。

在此基础上,文章将系统梳理中国崩塌滑坡泥石流灾害的地理分布特点,揭示其空间分布规律。

我们将从自然因素和人类活动两个方面,深入剖析崩塌滑坡泥石流灾害的成因。

自然因素主要包括地质构造、地形地貌、气象水文条件等;人类活动则涉及土地利用、工程建设、采矿等。

文章将通过具体案例分析,揭示各成因类型对灾害发生的影响程度和机制。

文章将提出针对性的防灾减灾对策和建议。

通过加强灾害监测预警、完善防治体系、提高公众防灾意识等措施,以期降低崩塌滑坡泥石流灾害的发生概率和损失程度,保障人民生命财产安全。

本文旨在通过系统分析和深入研究,为崩塌滑坡泥石流灾害防治提供科学依据和理论支持,为推动中国防灾减灾事业发展贡献力量。

二、崩塌、滑坡、泥石流灾害的成因类型崩塌、滑坡和泥石流灾害在中国广泛分布,其成因类型多种多样,主要包括自然因素、人为因素和综合因素。

自然因素是导致崩塌、滑坡、泥石流灾害的主要成因之一。

地质构造、地形地貌、气象水文条件等自然地理环境对灾害的发生有决定性影响。

例如,断裂带、褶皱带等地质构造活跃区,以及坡度陡峭、地形破碎的山地丘陵区,常常是崩塌、滑坡灾害的高发区。

强降雨、融雪、冰川活动等气象水文事件,也常诱发泥石流灾害。

人为因素对崩塌、滑坡、泥石流灾害的影响也不容忽视。

不合理的工程建设、过度开垦、采矿等人类活动,破坏了自然环境的稳定性,增加了灾害发生的可能性。

例如,在山区进行大规模的道路建设、房屋建设等工程,常常导致山体破坏,增加了滑坡和崩塌的风险。

我国滑坡、崩塌多发区概述各区概况分述如下:1 横断山区本区指怒江、澜沧江和金沙江三江并流区。

出露地层主要是古老的变质岩、碎屑岩、燕山期花岗岩和新生代喷出岩。

岩体破碎,风化强烈,风化带厚度一般都在30米以上。

沿三江发育三大活动性断裂带。

晚新生代以来,新构造活动动强烈,火山喷发频繁,地震接连不断。

自1400年以来,发生5级以上地震50余次,5级以下的小震几乎天天都有。

地形切割强烈、陡坡发育,梅里雪山主峰为6740米,而怒江谷地高程850米。

本区年总降水量1300—1800毫米,多暴雨和较长时间的持续降雨过程。

区内滑坡、崩塌点(约200余处)分布密集,呈带状沿“三江”分布,危害甚大。

如原碧江县城旁侧有两处大滑坡,使县城受到滑坡危害,经济损失近亿元,又无合适城址可迁,因此该县建制被撤销。

六库地段,面积8平方公里,有滑坡灾害点3处。

其中,贵家坟滑坡(怒江西岸)属堆积层滑坡,体积252万立方米,1976年复活滑动,已对东岸的六库镇形成潜在威胁。

整体看来,本区的滑坡、崩塌主要受构造和地震的控制,而暴雨又是直接的重要诱发因子。

因此,要特别注意研究灾害性天气(如特大暴雨)对滑坡、崩塌灾害的诱发作用。

Ⅱ黄土高原区在华北、西北黄土高原,连续地分布着面积达43万平方公里的厚层黄土。

在黄土堆积的第四纪时期,由于地壳运动和气候的干湿变化,大约从中更新世开始,曾多次出现过沉积间断,并于间断面上形成多层倾斜不一、厚度不同的古土壤层。

全新世以来,在整个黄土地区由于地壳的振荡性上升运动和频繁的地震活动,使黄土继续遭受侵蚀破坏,促使黄土沟谷进一步加深,被纵横沟谷分割的塬、梁、峁形态坦步缩小,在沟谷下游切入下伏基岩达数十米。

这样,加大了黄土边坡的天然坡度和边坡土体的临空高度,为黄土滑坡、崩塌的形成和分布提供了有利的地形条件和岩性条件。

尤其是当冲沟切割至基岩后,一遇暴雨或其它诱发作用,很容易产生滑坡、崩塌。

这类滑坡的典型实例有甘肃洒勒山滑坡(1983年3月7日)、宝鸡卧龙寺滑坡(1958年8月18日)等。

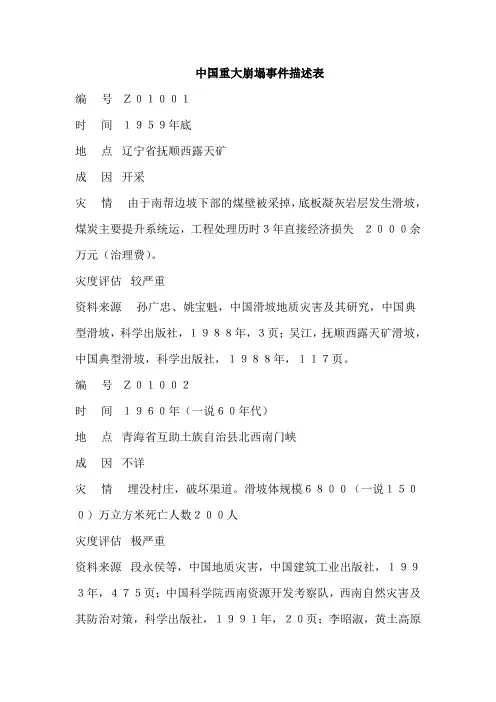

中国重大崩塌事件描述表编号Z01001时间1959年底地点辽宁省抚顺西露天矿成因开采灾情由于南帮边坡下部的煤壁被采掉,底板凝灰岩层发生滑坡,煤炭主要提升系统运,工程处理历时3年直接经济损失2000余万元(治理费)。

灾度评估较严重资料来源孙广忠、姚宝魁,中国滑坡地质灾害及其研究,中国典型滑坡,科学出版社,1988年,3页;吴江,抚顺西露天矿滑坡,中国典型滑坡,科学出版社,1988年,117页。

编号Z01002时间1960年(一说60年代)地点青海省互助土族自治县北西南门峡成因不详灾情埋没村庄,破坏渠道。

滑坡体规模6800(一说1500)万立方米死亡人数200人灾度评估极严重资料来源段永侯等,中国地质灾害,中国建筑工业出版社,1993年,475页;中国科学院西南资源开发考察队,西南自然灾害及其防治对策,科学出版社,1991年,20页;李昭淑,黄土高原滑坡及其利用的探讨,灾害学,1990年,2期,42页。

编号Z01003时间1961年10月20日地点云南省禄丰县元永矿区成因开荒、暴雨灾情暴雨洪水淹地12.2公顷,元永井矿区两侧山体滑坡89处,体积7.1万立方米,倒房317间死亡人数104人受伤人数57人直接经济损失88万元灾度评估较严重减灾措施经调查,此次洪灾原因,除猛降暴雨外,主要是生产队社员开荒59.5公顷,矿区职工开荒7.6公顷,滑坡体80%皆在新开荒地区域。

为了吸取这一血的教训,盐矿及县委工作组向州委写报告,并采取果断措施,进行封山育林,保持水土。

地委、县委也作出了退耕还林的决定。

为保持这一措施的实现,将矿区居民迁出103户245人,并将矿区9.2平方公里的山坡地区作为封山育林区灾害评估较严重资料来源禄丰县水利电力局,禄丰县水利志,1989年,13、45页编号Z01004时间1965年11月22日地点云南省禄劝县北部的普福河支沟灾情11月22日晚,发生第一次巨大山崩,崩塌量2.5亿立方米土石;23日晚,又发生第二次、第三次崩塌,崩塌量分别为5000万立方米和900万立方米。

崩塌与滑坡区别主要表现在以下方面:1、崩塌发生之后,崩塌物常推积在山坡脚,呈锥形体,结构零乱,毫无层序;而滑坡堆积物常具有一定的外部形状,滑坡体的整体性较好,反映出层序和结构特征。

也就是说,在滑坡堆积物中,岩体(土体)的上下层位和新老关系没有多大的变化,仍然是有规律的分布。

2、崩塌体完全脱离母体(山体),而滑坡体则很少是完全脱离母体的。

多属部分滑体残留在滑床之上。

3、崩塌发生之后,崩塌物的垂直位移量远大于水平位移量,其重心位置降低了很多;而滑坡则不然,通常是滑坡体的水平位移量大于垂直位移。

多数滑坡体的重心位置降低不多,滑动距离却很大。

同时,滑坡下滑速度一般比崩塌缓慢。

4、崩塌堆积物表面基本上不见裂缝分布。

而滑坡体表面,尤其是新发生的滑坡,其表面有很多具有一定规律性的纵横裂缝。

比如:分布在滑坡体上部(也就是后部)的弧形拉张裂缝;分布在滑坡体中部两侧的剪切裂缝(呈羽毛状);分布在滑坡体前部的横张裂缝,其方向垂直于滑坡方向,即受压力的方向;分布在滑坡体中前部,尤其是以滑坡舌部为多的扇形张裂缝,或者称为滑坡前缘的放射状裂缝。

什么叫山地灾害?»山地灾害特指只在山区发生的自然灾害,是山区自然环境发展演化与人类经济活动共同作用的产物。

山地灾害有哪些种类?»山地灾害的种类有泥石流、滑坡、崩塌、山洪、冰崩、雪崩、水土流失等7种,前6种为突发性山地灾害,水土流失为渐进性山地灾害;也有人称为缓发性山地灾害。

泥石流、山洪、滑坡、崩塌是我国主要的山地灾害类型,是本科普专栏介绍的重点。

我国山地灾害的主要分布区域»我国有灾害性泥石流沟一万多条,滑坡数万处,崩塌数十万处,广泛分布在高原、山地和丘陵地区,主要分布在川滇山地、秦岭、云贵高原、黄土高原、燕山、太行山、长白山、天山和青藏高原等地区。

山洪分布更为广泛,除上海市以外,各省、市、自治区的山区都可能发生山洪灾害。

山地灾害的危害»中国是世界上受山地灾害危害最严重和暴发最频繁的国家之一。

第11卷第3期水土保持研究V o l.11 N o.3 2004年9月Resea rch o f Soil a nd Wa ter Co nserv ation Sep.,2004我国滑坡、崩塌的区域特征、成因分析及其防御盛海洋,李红旗(黄河水利职业技术学院,河南开封 475001)摘 要:论述了我国滑坡、崩塌的区域分布特征,滑坡和崩塌的危害程度,滑坡和崩塌类型和成因分析,并且提出了灾害的防御措施,以期达到环境保护成为社会发展过程中的一个重要组成部分。

关键词:滑坡和崩塌;区域特征;危害;成因分析;人类活动;防御措施;环境保护中图分类号:P642.22;P642.21 文献标识码:A 文章编号:1005-3409(2004)03-0208-03Distribution of Slip and Fall in China and Reason Analysis andStudy of Prevention and ControlSHEN G Hai-yang,LI Ho ng-qi(Yellow River Conserv ancy Technical Institute,K aif eng475001,Henan,China)Abstract:Th e autho rs discuss th e main distribution o f slip and fall in China and harm and r easo n a nalysis,put fo r wa rd the measures o f pro tectio n and co ntro l o f g eological disasters,in th e hope tha t the pro tectio n o f g eo lo gical envir onment can beco me an impo rtant par t of the pr ocess o f the social dev elo pment.Key words:slip a nd fall;distribution;ha rm;reaso n a naly sis;huma n a ctivities;prev ention and co ntro l;pro tectio n ofg eoenv iro nm ent1 我国滑坡、崩塌的分布特征斜坡岩土体运动灾害,如山崩、滑坡等,是危害程度仅次于地震的较大地质灾害。

《中国滑坡崩塌类型及分布图》说明书前言本图是“中国环境地质图系”灾害地质系列图件之一。

本图编制的主要目的是全面反映我国滑坡、崩塌的发生、发育程度及其区域性分布特征,为国土整治和国民经济建设规划提供环境地质依据。

滑坡、崩塌曾给我国人民的生命、财产和国民经济建设带来严重的危害,并产生了十分严重的社会影响。

例如滑坡对铁路的危害就十分严重。

据铁道部门统计,仅1978年发生于铁路的滑坡、崩塌约有1700处;1982年,全国铁路沿线分布的大、中型滑坡约1000余处;多年来,平均每年因滑坡中断运输44次,中断行车800多小时,造成的直接经济损失数千万元。

因此,我们应该正确认识滑坡、崩塌灾害的发生、分布规律,掌握它们的发展趋势,为国家制定合理的减灾对策,提高减灾成效,提供重要的参考依据。

编制本图时,在广泛收集、充分分析资料的基础上,有选择地标绘了400余个有代表意义的、典型的滑坡、崩塌点。

选点的基本原则是:规模(以滑动土石的体积计)在10万立方米以上,经济损失较重,人员伤亡较多者。

在铁路沿线,考虑到铁路滑坡、崩塌造成的经济损失和社会影响都比较大;在东南部地区,考虑到人口密度大,人类工程经济活动强度高,往往规模不大的滑坡、崩塌也会带来严重的后果,因此,都适当放宽了规模界线。

本图由地质矿产部环境地质研究所编制,主编:钟立勋,编图组成员有:李媛、张颖。

说明书编写:李媛、张颖、钟立勋。

我们在收集资料的过程中,得到了地质矿产部地质环境管理司、各省(市、自治区)地质矿产局及中国水文地质工程地质勘查院所属单位的领导和同行的大力支持,在此表示感谢!一、编图的原则本图在重点反映我国滑坡、崩塌的类型及分布特征的基础上,根据岩、土体类型,地形及其切割程度,地质构造、地震,降雨及人类经济活动等多种因素,圈划出过去、现在和将来都是发生和发育滑坡、崩塌的多发区,旨在使本图不仅具有科学研究意义,而且力求提高其实用价值。

(一) 滑坡、崩塌类型的划分我国幅员广大,滑坡、崩塌类型比较齐全。

秦巴地区地质灾害的分布规律与成因引言秦巴地区是中国南方大地震活跃区之一,全区地质构造复杂,地形起伏大,被广泛认为是中国地质灾害最为严重的地区之一。

本文旨在探讨秦巴地区地质灾害的分布规律与成因。

秦巴地区地质灾害的分布规律分布范围秦巴地区主要分布于四川、陕西、湖北三省区,其面积约为20万平方公里,其中山区占比较高。

分布类型秦巴地区地质灾害主要有崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝等类型。

其中,崩塌和滑坡是发生频率最高的两种类型,覆盖范围最广。

分布特点秦巴地区地质灾害的分布具有以下特点:1.多发性:不同类型的地质灾害同时存在且频繁发生。

2.局部性:地质灾害的分布区域呈不规则状,一般局限于山区和山前地带。

3.区域性:地质灾害分布呈带状,随地形变化而变化。

秦巴地区地质灾害的成因秦巴地区地质灾害的成因复杂,主要包括以下几个方面:地质构造秦巴地区地质构造复杂,主要有元谋隆起、大渡河隆起、大巴山隆起、九龙山隆起等地质构造。

这些构造在不同地质作用过程中,形成了大量岩层断裂、褶皱和变形。

这些构造形成的断层和裂缝,在地震、地表潜水、降雨等因素作用下,易于形成地质灾害。

地形地貌秦巴地区是中国地形最复杂、地貌最丰富的地区之一。

其地形起伏大,地势陡峭,山地、高原、盆地等地貌独特。

其中,高山、陡峭山地、深峡、峡谷等地区地势陡峭,岩性软弱或破碎,易于产生崩塌、滑坡等地质灾害。

气候环境秦巴地区气候潮湿,雨水充沛,导致地表水、地下水、水蒸气相继出现。

降水的规模和分布不均匀性,进一步增加了地质灾害的发生次数和范围。

同时,夏季台风和雨带频繁来袭,也加剧了地质灾害。

人类活动随着人类的活动,我们对自然环境进行了改造和破坏,例如,在开发土地、植树造林、开挖矿井等人类活动中,为了方便操作,破坏了山地的坡面结构,减慢了山地的自然复原速度。

这些人为因素也使得秦巴地区的地质灾害更为频繁、更为严重。

地震活动秦巴地区地震频繁,是中国南方地震活跃区之一。

地震对于地质灾害的形成和发展有着重要影响。

⑴1949-1990年间,全国共发生重大的滑坡、崩塌、泥石流灾害事件850余起,至少造成9595人死亡,受伤人数更多。

这些灾害涉及到全国27省(市、自治区)、366个市、县、乡(镇)。

每年给国家造成的经济损失达20亿元左右。

四川是我国遭受滑坡、崩塌、泥石流灾害最重、频次最高的省份;其受灾频次约占全国总频次数的25%(滑坡、崩塌)至30%(泥石流)。

其次为云南、陕西、甘肃、青海、贵洲、湖北、北京、西藏、新疆。

即是说,西南三省、西北四省(自治区)是我国的重灾区、多发区。

其余省(市、自治区)属于发育微弱区或称少灾区。

⑵1949-1990年这42年来发生的滑坡、崩塌、泥石流及地裂缝灾害对我国国民经济各个领域造成了严重的危害。

而且事实表明,这些灾害的发育程度和危害程度还有越来越强烈的趋势。

首先,我国铁路、公路及内河航运交通事业是受上述地质灾害危害最严重的部门,至少有17条重要铁路干线深受其害。

全国铁路沿线分布有大、中型滑坡1000余处,泥石流沟1386条。

其次,在山区资源开发和工程、矿山、城镇建设中,受到严重的危害。

我国至少有27座工厂、43座矿山、近千座水电站、水库因受滑坡、崩塌、泥石流危害或威胁已被迫停产、搬迁,甚至被毁坏。

地处山区的大、中、小城市,诸如重庆市、兰州市、攀枝花市、西昌市、东川市、十堰市、天水市、武都县、喜德县、得荣县、碧江县、巫溪县、云阳县、汉源县、金阳县、宁南县、元阳县等至少有44座,已多次受到滑坡、崩塌、泥石流的直接危害。

⑶滑坡、崩塌、泥石流是在特定的地质-地理环境中形成,并受降雨、地震、人为活动等诸因素影响而发展成为危害人民生命和经济建设事业的一种常见的自然-人为灾害。

因此,它们的形成和分布,既与地理-地质环境条件有关,又与社会发展、经济建设有关;致灾因素既有自然规律一面,又有人为因素一面。

在我国现阶段,有时,人为因素可起主导作用。

鉴于上述诸因素中随机性不确定因素的普遍存在,给科学的预测预报工作带来因难,使之成为公认的难题。

我国滑坡、崩塌多发区概述各区概况分述如下:1 横断山区本区指怒江、澜沧江和金沙江三江并流区。

出露地层主要是古老的变质岩、碎屑岩、燕山期花岗岩和新生代喷出岩。

岩体破碎,风化强烈,风化带厚度一般都在30米以上。

沿三江发育三大活动性断裂带。

晚新生代以来,新构造活动动强烈,火山喷发频繁,地震接连不断。

自1400年以来,发生5级以上地震50余次,5级以下的小震几乎天天都有。

地形切割强烈、陡坡发育,梅里雪山主峰为6740米,而怒江谷地高程850米。

本区年总降水量1300—1800毫米,多暴雨和较长时间的持续降雨过程。

区内滑坡、崩塌点(约200余处)分布密集,呈带状沿“三江”分布,危害甚大。

如原碧江县城旁侧有两处大滑坡,使县城受到滑坡危害,经济损失近亿元,又无合适城址可迁,因此该县建制被撤销。

六库地段,面积8平方公里,有滑坡灾害点3处。

其中,贵家坟滑坡(怒江西岸)属堆积层滑坡,体积252万立方米,1976年复活滑动,已对东岸的六库镇形成潜在威胁。

整体看来,本区的滑坡、崩塌主要受构造和地震的控制,而暴雨又是直接的重要诱发因子。

因此,要特别注意研究灾害性天气(如特大暴雨)对滑坡、崩塌灾害的诱发作用。

Ⅱ黄土高原区在华北、西北黄土高原,连续地分布着面积达43万平方公里的厚层黄土。

在黄土堆积的第四纪时期,由于地壳运动和气候的干湿变化,大约从中更新世开始,曾多次出现过沉积间断,并于间断面上形成多层倾斜不一、厚度不同的古土壤层。

全新世以来,在整个黄土地区由于地壳的振荡性上升运动和频繁的地震活动,使黄土继续遭受侵蚀破坏,促使黄土沟谷进一步加深,被纵横沟谷分割的塬、梁、峁形态坦步缩小,在沟谷下游切入下伏基岩达数十米。

这样,加大了黄土边坡的天然坡度和边坡土体的临空高度,为黄土滑坡、崩塌的形成和分布提供了有利的地形条件和岩性条件。

尤其是当冲沟切割至基岩后,一遇暴雨或其它诱发作用,很容易产生滑坡、崩塌。

这类滑坡的典型实例有甘肃洒勒山滑坡(1983年3月7日)、宝鸡卧龙寺滑坡(1958年8月18日)等。

另一类滑坡是滑动面在黄土层中,或沿古土壤层、砂层顶、底板滑动。

这类滑坡颇多,其规模一般较前一类要小。

1920年12月16日海原一固原8.5级强震,一举诱发了657处滑坡、崩塌,伤亡惨重。

这些滑坡、崩塌多属后一类。

黄河上游龙羊峡至刘家峡河段,发育有黄土滑坡23处,岩质滑坡175处。

关中盆地周缘的黄土滑坡密集成带状分布,年年发生;沿渭河修建的陇海铁路宝鸡—天水段仅滑坡、崩塌就有200余处,严重地影响和危害了铁路的安全和运营,被称为“发炎的盲肠”。

特别是在丰水年和暴雨季节,经常中断运输[4]。

属于频次较高的多发区。

Ⅲ川北陕南山区本区广泛发育分布的残、坡积层、崩积层,沿其下伏的基岩顶面(常有薄层粘土层),很容易产生滑坡,而且这种滑坡对暴雨特别敏感。

陕南、川北广大山区自1981年以来,气候异常,多降灾害性暴雨,因此近10年来滑坡、崩塌连续不断。

同时,这种堆积层的滑坡几乎都与不合理的人为活动有关。

如在坡地(25°以上的)垦荒、种植,在坡脚开挖等。

略阳发电厂建于山前,受到几个堆积层滑坡危害,就是典型的例子。

四川南江县白梅垭在暴雨中发生滑坡,后转化为泥石流,造成重大伤亡。

本区分布较广的一套志留纪—泥盆纪浅变质岩系,以灰黑色碳质千枚岩、千枚岩、碳质板岩为主。

岩石破碎,遇水易于软化,在暴雨诱发下,很容易形成滑坡、崩塌。

有大量的顺层滑坡,也有很多沿缓倾节理面发生的切层滑坡。

如陕南略阳、勉县和宁强三县地区,仅1981年8月21日由于百年不遇的特大暴雨,产生降雨型滑坡、崩塌近万起,给宝成铁路和当地人民带来的很大的灾难。

仅宝鸡—广元段,滑坡、崩塌就有100多处,而修建之前,该段只有40多处。

本区滑坡、崩塌的活动,除受断裂构造、暴雨影响之外,人为活动是个重要因素。

由于人为活动引起的滑坡、崩塌几乎年年发生,给铁路运输和人身安全带来危害。

Ⅳ川西北龙门山地区本区位于四川盆地西北边缘地带,属中高山区。

地形切割强烈,山脉呈北东走向,河流多与之垂直,峡谷发育。

地质构造上属华夏系北东向龙门山褶皱断裂带,地震活动频繁而强烈,既是历史上的老地震区,又是现今地震活动区。

上述地质环境易于促使滑坡、崩塌形成。

由于地形高耸于四川盆地西北边缘,阻挡来自东南方向的雨锋西上,容易形成雨区,多暴雨,更易诱发滑坡、崩塌。

滑坡、崩塌主要沿着岷江、嘉陵江、大渡河、青衣江、涪江两岸发育,也沿龙门山断裂带密集分布。

譬如有名的“雨城”雅安市西北7公里的陆王沟、干溪沟于1979年暴发滑坡—泥石流,使多云、七盘两乡的17个村、4个工厂和一些街道受害,冲毁农田840亩,毁坏房屋361间,死亡牲畜412头,直接损失达数百万元,并使青衣江河床淤高近3米[22]。

该区岷江上游茂汶至汶川一带,发育一套志留纪—泥盆纪浅变质岩系,以千枚岩为主,往往形成滑坡、崩塌。

1982年6月8日,暴雨诱发的岷江周仓坪滑坡再次滑动,即属此类岩质滑坡。

由于本区为龙门山强震带,因地震诱发的滑坡、崩塌不仅数量多,而且非常典型。

有名的迭溪地震(1933年8月25日,7级)诱发滑坡、崩塌数以百计,其中最大滑坡的体积达1.5亿立方米,使千年迭溪古城毁于一旦。

这次滑坡在岷江中筑起的三道高约百米的堆石坝,又于同年10月25日溃决,40米高的洪峰倾泻而下,两岸村落被冲毁殆尽,伤亡数百人。

近期的松潘地震(1976年8月23日,7.2级)诱发滑坡、崩塌130余处①。

可见地震对滑坡、崩塌的诱发作用在本区十分明显。

Ⅴ金沙江中下游河谷地区本区为金沙江中、下游,河谷断面呈“V”型,岸坡陡峻。

出露震旦纪碎屑岩夹碳酸盐岩,古生代和中生代碳酸盐岩与碎屑岩。

断裂发育,沿岸崩塌主要发生在坚硬的碳酸盐岩与厚层砂岩组成的斜坡地段,而滑坡主要发育在碎屑岩风化带和松软岩、土中。

另外,本区的巧家—东川、绥江—永善分属强震带,烈度Ⅵ—Ⅸ度,也常常诱发滑坡、崩塌。

如1974年5月11日发生的永善—大关7.1级地震,触发崩塌39处,滑坡28处。

攀枝花市—宜宾市江段长782公里,经调查发现有崩塌465处,滑坡212处,泥石流258处,线密度为0.33处/公里。

其形成与河流侧蚀冲刷、地震诱发密切相关。

滑坡、崩塌、泥石流堆积物入江后,多形成险滩、暗礁,已成为金沙江通航的障碍。

该段河谷右岸,滑坡、崩塌特别发育,主要集中于四个地带,即:龙川江滑坡、泥石流发育带,普渡河崩塌发育带,小江流域地带及金沙江沿岸地带。

其发生频率较高,危害也严重。

Ⅵ川滇南北向条带状地带本区活动断裂分布集中,以安宁河断裂带为典型,且活动强烈。

地震活动频繁,地震烈度Ⅵ—Ⅸ度。

河谷下切强烈,谷坡50—80°,岭谷高差1500—3000米。

本区广泛分布古生代变质岩,中生代含膏盐红层及新生代松软岩类,岩体破碎,软硬不一,风化带厚数米至30余米,具备了形成滑坡、崩塌的地质条件。

特别是在暴雨诱发之下,很容易形成区域性滑坡、崩塌灾害。

比如1981年川西29县,1983年安宁河、黑水河、小江流域,1984年金沙江中下游地带,1985年大渡河、安宁河、金沙江地带,都发生了严重的滑坡、崩塌和泥石流灾害。

可见应属于崩滑灾害多发区。

1985年4月18日转龙6.1级地震,造成六库至大油麦地和黑勒白一带22平方公里范围内形成密集崩塌区。

川滇南北向条带状地带(汉源、米易、攀枝花市三地),半成岩的昔格达组地层容易形成滑坡。

上述三地,发育在昔格达组中滑坡数占该地区滑坡总数的20—40% 。

其中,攀枝花市区有滑坡42处,米易附近有18处。

成昆铁路经凉山州地区时,发生在中生代红层中的滑坡就有46处,可见滑坡密集分布于该区。

该线铁西滑坡(1980年7月3日)是我国铁路史上迄今为止最严重的滑坡灾害,滑坡体积为220成立方米,掩埋铁路长160米,中断行车达40天,造成严重的经济损失[6]。

1990年7月12日—17日,暴雨在汉源、天全、甘洛、盐边等县和西昌市引发滑坡、泥石流至少8处,造成数十人伤亡,说明该区属频率较高的滑坡、泥石流多发区。

Ⅶ汉江河谷(安康—白河)地段本区分布一套震旦纪、志留纪—泥盆纪浅变质岩系,其岩性为片岩、千枚岩及板岩,以片岩、千枚岩为主。

这是控制滑坡形成的主导因素。

同时,降雨又直接导致滑坡发生。

安康附近的汉江近岸,1983年7月底的一次暴雨,就诱发滑坡98起。

襄渝铁路白河—安康段受汉江沿江断裂带的影响,在120公里铁路线内有30处滑坡。

该区还有分布在汉江二级阶地上的膨胀性粘土滑坡,已成为铁路主要病害之一。

Ⅷ川东丘陵区本区属川东弧形褶皱带,其北受大巴山弧形构造制约,形成NE-NEE轴向的宽缓向斜与紧闭背斜呈隔挡式排列。

地层多为中生代—古生代碎屑岩类,容易产生顺层滑坡、沿节理面的切层滑坡及陡倾或直立岩层(背斜轴部)的崩塌。

加之川东是有名的暴雨区,不仅促使滑坡崩塌形成,还导致滑坡崩塌转化为泥石流,造成更大的灾害。

如四川华蓥市溪口镇坡—泥石流(1987年7月10日),发育在背斜轴部;四川巫溪县中阳村崩塌滑坡(1988年1月10日,765万立方米)及巫溪县城山崩(1987年9月1日,0.7万立方米),也发育在褶皱轴部四川达县地区万源县、白沙工农区吊板垭崩塌(1988年5月13日,160万立方米)都发育在这类褶皱山区。

这些滑坡崩塌除受暴雨影响外,还与人为活动(如采煤、挖坡建筑、工程建设等)有着密切的联系。

本区几乎年年都有重大滑坡、崩塌灾害发生,属于滑坡、崩塌多发区。

Ⅸ长江上游河谷(重庆—庙河)地段本区即三峡水库区干流段,系巴山弧与新华夏构造复合地带,褶皱轴线呈NE-NEE向,主要出露二叠纪—侏罗纪碳酸盐岩及碎屑岩。

地形切割强烈,岸坡陡峻,江流与构造线多近于平行。

沿江两岸,滑坡、崩塌极为发育,而且规模多在100万立方米以上。

大多数大型滑坡都发生在顺向坡岸,奉节以西江段尤其突出。

崩塌则多发生在切割强烈,岩层平缓且上部为厚层碳酸盐岩及砂岩高耸的斜坡地带。

如新滩广家崖、巫峡的作揖沱、链子崖等。

其中,链子崖危岩,体积336万立方米,距三斗坪坝区25公里,一旦失稳,地未来的三峡水利柜纽工程和现在的航运将带来一定的危害。

据三峡水库区调查,在干流库岸,有崩塌77处,滑坡198处,危险变形体5处;在支流库岸,有崩塌28处,滑坡39处。

统计结果,平均线破坏密度:全库岸为0.129个/公里,干流库岸为0.205个/公里,支流库岸为0.074个/公里。

在暴雨诱发和人为活动叠加作用下,很容易形成崩塌、滑坡,因此属于多发区。

据云阳县、忠县有关部门报导,1982年7月雨季,云阳县发生滑坡2万多处。

以堆积土滑坡为主,体积1万立方米以下的约占95%。

1982年7月17日至18日发生的鸡扒子滑坡,体积在1500万立方米,其中有180万立方米土石推入长江,严重阻碍航行[6]。